Полная версия

«Совок». Жизнь в преддверии коммунизма. Том I. СССР до 1953 года

В совхозе были кирпичные скотные дворы, каменная силосная башня, сад, теплицы и поля. Правление занимало несколько домов, где сидели клерки, и один на Лахтинском шоссе – белый чуть ли не с колонами и балконом, где размещалась дирекция, т. е. это было бывшее крупное пригородное хозяйство.

Будучи постарше, занимаясь во вторую смену, я, развивая в себе смелость, из школы в темноте ходил через совхозный сад, а чтобы не было страшно во всю глотку орал песни.

Большинство лахтинских жителей работало в городе.

Мама пошла на фабрику «Красный Треугольник» рабочей – из тончайших лепестков резины изготавливали цветы роз, а вечерами она ещё подрабатывала тем, что играла на рояле в лахтинском кинотеатре. Фильмы тогда были немые. Не далеко от экрана стоял рояль; ноты подсвечивались закрытой от зрителей и пианиста лампочкой. Играла ли мама на свой вкус, или тема была как-то оговорена, я не знаю и, уже будучи взрослым, не поинтересовался. Мне запомнились кадры, где герой бежит по шпалам, а за ним гонится поезд. Мне было очень смешно – больше ничего не помню.

Потом появились звуковые фильмы – сначала только с музыкой. Мама была, вероятно, ещё вхожа в зал, и из далекого детства врезалась в память картина: домик в лесу, зима, метель, вроде бы даже где-то медведь и музыка. Мне кажется, что с этих кадров я полюбил симфоническую музыку, эта музыка звучала мне. Да не полюбил я её, не звучала она мне – она была во мне, она звучала изнутри меня, только тогда, на этом фильме, я это обнаружил – и именно такая музыка: зима метель, Бетховен, Чайковский, но никак не Шостакович. И это осталось во мне навсегда.

Я не помню, кто за мной присматривал, когда мы жили с мамой одни, – ведь мне 3—4 года, мама на работе. Я помню только, что нас пугали «Черным Вороном», чтобы мы – детвора не задерживались на улице допоздна и к сумеркам приходили домой. Нам говорили, что ловят беспризорников, и если мы задержимся до темноты, то нас заберут. Нам это было очень интересно, и мы выглядывали из-за угла дома на шоссе – это был небольшой милицейский фургончик.

В этом возрасте я совершил поступок никогда более мною не повторенный – я ударом кулака сбил с ног человека! Я бежал по дорожке к маме в кино, а мне, расставив руки, преградил дорогу такой же, как я, шпингалет. Я выставил руку и удар моего кулака пришелся ему в грудь, а так как я бежал, то удар оказался настолько сильным, что мальчик опрокинулся.

Через год или два уехал из Загорья и дедушка. В Питере он устроился слесарем на кондитерской фабрике.

Обстановка в Белоруссии для дедушки сложилась такая, что надо было удирать немедленно.

После смерти Иосифа Фастовича, как мне помнится по рассказам Юлии Петровны, поместье наследовал Казимир. Ксаверий из Питера приезжал к брату, в деревне он не разжился, собственником не стал, а был как бы работником у брата. Когда поместье разгромили и хозяев выслали, дедушку не тронули – он же был «питерским пролетарием» и дедушка продолжал работать, но не на «помещика», а в совхозе.

Дедушка понял, что из Загорья надо уезжать как можно скорее – раньше или позже, но вспомнят что он «сын помещика».

Через некоторое время, после приезда дедушки, под приезд бабушки с детьми нам дали комнату около 20-ти метров в бывшем доме богатого колбасника. Разместили в этом доме 13 семей. Одно окно в нашей комнате было большое нормальное, а другое длинное, как щель под потолком. Это была бывшая кухня в загородном доме колбасника. Похоже, та часть кухни, где делались заготовки – полуфабрикаты для хозяйского стола, а громадная плита метра полтора на метр с шестью большими конфорками находилась через стену в довольно большой собственно кухне, у которой было три двери: одна в нашу комнату, другая на «черное» крыльцо и третья в парадный холл дома. Мы ходили через черное крыльцо этой кухни, т. е. у нас был отдельный вход. Общей плитой другие жильцы пользовались мало, так что эта кухня была, как бы, наша, варили мы или на большой плите, или на керосинке, или на примусе. Ночью в кухне стояло ведро для туалета, чтобы не бегать в темноте в дворовый туалет. Когда мы въехали, то электричества в доме еще не было, не было и уличного, и дворового освещения. У других жильцов были свои кухни с небольшими плитами на две конфорки и свои туалетные вёдра, но и большой плитой, как мне помнится, некоторые жильцы изредка пользовались. Кухня была холодная, зимой у нас там стоял бочонок с квашеной капустой, были еще кое-какие вещички, в том числе не только наши. То есть дом под заселение трудящимися переделали капитально. Когда он был барским, то отапливался голландками и в доме был туалет.

Бабушка, дядя Вячик, тётя Яня и тётя Геня приехали не сразу все, тётя Геня попозже – она в Минске, кончила курсы старших кормилиц свинооткормочного производства и работала в совхозе «по специальности» не прерывая по вечерам учебу в школе. В Ленинграде она тоже стала работать и учиться на рабфаке.

Вернулась с ними и мебель: небольшой платяной шкаф, большой буфет, большой стол, большой двуспальный матрас, стулья резные дубовые и пианино – то самое.

До меня только сейчас дошло, что всё это путешествовало из Ленинграда в Загорье, где был дом Фастовичей, а потом обратно из Белоруссии в Ленинград на Лахту. В Беларусь где-то между 20-м и 24-м годами и обратно около 32-го года. И никаких контейнеров. На задней стенке пианино пишут номер, и пианино бережно грузят и перевозят, на стульях снизу пишут номера и всё – больше ничего; на задней стенке буфета, с резными застеклёнными дверками пишут номер, и буфет бережно доставляют из Ленинграда в Загорье и из Загорья на Лахту без всякой упаковки. А только в 22-м кончилась гражданская война. Пересылка вещей багажом была дешёвой – общедоступной.

Когда нас стало семь человек, нам ещё выделили, переделанный в комнату бывший барский туалет, где ночевал дядя Вячик. Канализация в доме была сразу ликвидирована, и все пользовались общей уборной, которая была во дворе вдали от дома. В бывшей ванной комнате поселили другую семью.

Мы – мальчишки, разбивали под домом стыки чугунных труб канализации и добывали для биток свинец, которым были уплотнены стыки.

Ну, раз была канализация, туалет и ванная, то, очевидно, был и какой-то централизованный подвод воды. Мне даже помнится, что на чердаке был большой бак для воды, но, как и откуда туда подавалась вода, я уже не мог знать и разговоров на эту тему не помню.

Наш дом и соседние дома, в том числе и близлежащие дома на Лахтинском шоссе, пользовались колодцем, до которого от нас было метров 150. Колодец был глубокий с воротом. Зимой он так обмерзал, что ведро еле-еле проходило.

Я доносил сначала не полное, а потом и полное ведро с двумя – тремя остановками.

Рядом, в сторону города, еще три двухэтажных дома, а дальше одноэтажные. В одном из двухэтажных барачного типа жили совхозные рабочие, в двух других квартирной планировки жили, как говорили, эстонцы и евреи. От домов до взморья метров 150 – это было небольшое совхозное поле.

Справа от нашего дома поле простиралось до самого ольгинского леса, который был метрах в пятистах от нас. Через поле, метрах в пятидесяти от нас, от Лахтинского шоссе к роскошному лахтинскому пляжу проходит берёзовая аллея, изображенная на дореволюционных открытках. В начале аллеи у шоссе стоит высокая красивая деревянная церковь с двумя зелёными шатрами.

Наш высокий белый двухэтажный дом с мансардой на третьем этаже под высокой крышей, стоял на сплошном фундаменте из гранитных параллелепипедов, наподобие теперешних бетонных. Над крышей была еще смотровая башня – площадка. Смотровая площадка была окружена перилами, и на неё вела лестница с чердака – т. е. чердак был вполне благоустроенным, чтобы по нему к лестнице на крышу могли пройти господа с дамами в длинных платьях.

На фотографии дом уже без башенки.

Я еще успел побывать на этой башенке. С неё открывался вид на пляж, на Финский залив, на леса вокруг и на Питер, который виден был, как на ладони с его Петропавловским и Исаакиевским соборами, впрочем, соборы и так были видны, как показал я на своём рисунке (я в детстве любил рисовать). Со смотровой башни была видна и дорога из города, так что, посланный на башню, человек мог предупредить хозяина или повара, если ждали хозяина, что из Старой Деревни показались пролётки с гостями или хозяином и пора жаркое готовить к подаче на стол. За этой смотровой башней нужен был уход, чтобы дожди не заливали чердак. В наше время башня была уже никому не нужна, и её убрали, а крышу заделали.

Кроме гранитного фундамента, дом был весь деревянный оштукатуренный. С широкого парадного крыльца гости и хозяева попадали в большой холл, из холла на второй этаж вела широкая лестница с широкими полированными перилами. Дорогу к дому не успели замостить, и весной и осенью хозяева могли добраться до дома только в экипаже, ну а остальные, как придется. Двор дома со стороны взморья и со стороны берёзовой аллеи ограничивался канавами и деревьями. На фотографии у качелей видна эта канава. Под столиком в буденовке сидит сын уборщицы, жившей от нас через стенку в бывшей ванной.

Сеть канав, проложенная по всему посёлку, собирала и отводила в залив дождевые и талые воды. Канавы были глубиной от полуметра до двух метров там, где они пересекали какой-нибудь бугор.

На берегу, кроме нашего единственного в своем роде на Лахте дома, в километре от нас напротив Ольгино, был ещё двух или трех этажный дом – дворец. Он стоял в вековой дубраве, которая от пляжа отделяется гранитным парапетом. На доме были отметки с датами наводнений, которые были гораздо выше парапета. Прямо напротив этого дворца на берегу одним краем в воде лежит громадный валун диаметром метра три, который предназначался для пьедестала какого-то памятника, но, вероятно, баржу во время наводнения ветром выбросило на берег. При нас из-под валуна торчали остатки брёвен этой баржи.

Когда мы учились в школе, был предмет и учебник по знакомству с родным краем. Еще не отказались от коммунистической фантазии о самоуправлении, армия еще была территориальной, чтобы в своих не стреляла, и изучению родного края уделяли внимание. Так, в том учебнике была фотография валуна, уже расколотого надвое. Валун грузили на баржу в XVIII или в ХIХ веке, а потом, видно пытаясь ещё как-то использовать этот дар природы, его раскололи, засверлив углубления и заложив в них динамит. В школьном возрасте, когда взморье летом было для нас постоянным местом обитания, мы по этому валуну карабкались как «альпинисты».

Можно вообразить и такую версию. Между дворцом и валуном есть насыпной холм. На этот холм владельцы дворца собирались затащить половину валуна и на нем установить композицию с Петром, который в штормовой волне наводнения спасает своих подданных. Именно в этой ситуации, в холодной воде здесь на Лахте Петр смертельно и простудился.

Наш дом заселили бывшими служащими, ставшими рабочими, бежавшими из деревни крестьянами, ставшими рабочими, какое-то время в доме жил, как говорили, инженер, по крайней мере, он ходил в шляпе – он был в этой среде чужеродным телом.

Я не знаю происхождения всех 13 семей (мы-то своё скрывали), но вот такие, какие я перечислил, были. Возможно, были и изначально рабочие, переселившиеся из бывших трущоб в барские покои, ставшие трущобами по мере взросления детей.

На фото жильцы нашего дома: самый высокий дядя Вася, рядом семья Сухоруковых в центре Лебедев с женой, на земле наша компания. Справа внизу в белом платье тетя Яня.

Мужчины, в свободное время забивали козла, развлекались подкидным и играли в рюхи (городки), но играть в рюхи мешали остатки бывшей коновязи, это были два столба диаметром примерно по тридцать сантиметров, которые были почти заподлицо с землей. Эта проблема считалась не разрешимой, т. к. столбы были врыты в землю почти на полтора метра, но дедушка взялся их вытащить, мужики скинулись на трешницу, дедушка проявил изобретательность и вытащил столбы с помощью двух ломов.

Взрослые во время игры разговаривали. Мы не слушали, но слышали, о чем они говорят. О том, почем до революции был фунт ситного (такой сорт хлеба). О том, как дела на работе, как обмануть мастера, как они – кто-то из них или видел, или участвовал в этом, разыграли инженера: «шутник» при каком-то технологическом процессе незаметно вылил в ванну, где должен идти процесс, кружку солёной воды и инженер никак не может понять, почему нарушилась технология.

По нашим теперешним представлениям за это могли расстрелять, как за вредительство. Не знаю, но я это слышал! А такие объяснения мне малышу не могли прийти тогда в голову.

Между прочим, болтали, что в буфете Финляндского вокзала кто-то что-то сравнил с селедкой, и его забрали. Подробности, разумеется, у меня в памяти не отложились, но что в рассказе фигурировали буфет Финляндского вокзала и селедка, это я помню, и что человека забрали, тоже помню – для такого финала это все и рассказывалось.

Не исключено, что это все была выдумка, но на близкую в те времена к действительности тему. Еще один сюжет: в трамвае красный командир хочет купить билет – значит шпион, раз «гад» не знает, что у нас военные ездят в трамваях бесплатно.

Разговоры взрослых о работе, о вредителях, о дореволюционных ценах я, конечно, слышал в старшем возрасте – уже, вероятно, школьником не первого и не второго класса.

Забивали ли старшие козла, играли ли кто помоложе в рюхи, взрослые во всеуслышание не матерились. Мат мы, конечно, слыхивали и мат знали, но если кто-либо при нас или при женщине матюгнется, то другие на него цыкали: «Ты, осторожней: рядом дети», или «тише, женщина».

Власти со своей стороны не забывали о нашем быте и способом прямым, как луч света в темном царстве, внедряли в народ культуру.

За домом, повесив простыню, изображающую сцену, и поставив для взрослых зрителей несколько стульев, девушка с детьми постарше ставила пьесу о неряхе. В финале пьесы у неряхи со стола сдергивали скатерть с грязной посудой.

По домам ходила комиссия и проверяла жильцов – домохозяек (кто был дома) на вшивость. Помню, как плакала бабушка, униженная этим осмотром. Дома мы были одни с бабушкой.

Двери театров раскрылись для фабричных. Чтобы приобщить их к культуре, для них устраивали культпоходы. Билеты были дешевые. Артистов приравняли к трудящимся. Те артисты, которые не хотели довольствоваться зарплатой трудящихся, как Шаляпин, который до этого в шикарных ресторанах перед господами пел, стоя на столе среди раздвинутых тарелок с изысканными закусками: «Эх, дубинушка, ухнем… на царя, на господ…», убежали из страны.

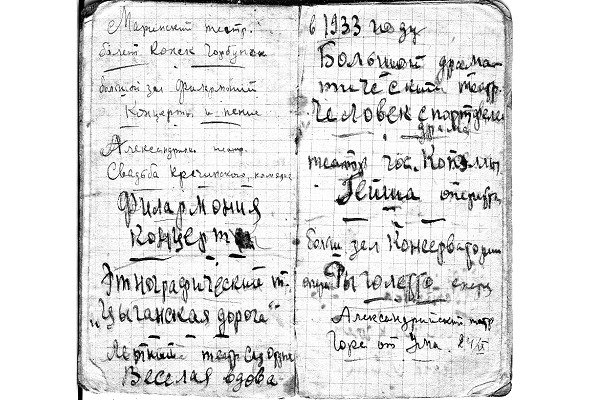

Сохранилась мамина записная книжка, где она записывала свои посещения театров, филармонии, консерватории. В Ленинграде до войны (за 10 лет) были сделаны 63 записи посещений театров, концертных залов, филармонии, кроме кино.

Дядя Вечик сначала был безработным, а потом на трамвайной остановке он кому-то из Ленфильма приглянулся, и его пригласили на массовку. Дядя Вечик и там приглянулся, и его оставили осветителем, очень скоро он стал оператором. Все фотографии у нашего дома делал дядя Вечик. Какое-то время у него на студии была должность осветитель-фотограф (правильно: «Вячик», родители и сестры так и звали, а я звал Вечик, и меня не поправляли). А кинофильмы тогда были тоже высокохудожественные: «Веселые ребята», «Огни большого города», «Чапаев», «Большой вальс» и т. п. Ни в одном фильме молодых людей не учили бить ногами упавшего.

Тетя Яня и тетя Геня стали студентками института, В нашем доме студентами были только они.

Мама окончила курсы и стала счетоводом, а потом и бухгалтером в жилищной конторе (в Жакте).

Из самого раннего детства осталось в памяти, как меня на руках держит мама (на Старой улице в общей кухне), думая, что я сплю, а мне так приятно и не хочется просыпаться. Когда разговор заходил об отце, я говорил: «Мой папа кулак» и показывал кулачок.

Для родителей мамы я был помехой маминого «счастья»: одно дело красивая молодая женщина, и другое дело – «женщина с ребёнком». Я помню вырвавшиеся при тихом разговоре с дедушкой слова бабушки: «Камоцкое отродье», но ни разу в жизни ни бабушка, ни дедушка меня не наказывали и не кричали на меня. И вообще, в нашей большой семье, жившей в одной комнате, я ни разу не слышал громкого или обидного слова по отношению друг к другу, только постоянная забота у всех обо всех. Всё же, из этого возраста я помню, что часто, ложась спать, мне хотелось заснуть и не просыпаться.

Чего мне не хватало? Меня не наказывали, я был сыт и одет.

Возможно, я был излишне впечатлительным, переживал незначительные нюансы отношений. Был безответным (ни разу в жизни сам не затевал драки) и в засыпании видел выход из какого-то положения, вполне вероятно пустяшного. Правда, осталось впечатление мелких обид от бабушки, которые она наносила непреднамеренно, а так уж в силу сложившихся семейных обстоятельств.

Как-то к нам приехали Бичи, вероятно, оставить на лето у бабушки с дедушкой кого-то из детей. За обеденным столом сидели только приехавшие, и мне, по мнению бабушки, там делать было нечего, но мне показалось это обидным, и я на бабушкиной лежанке затаился за шкафом. Старший сын, капризничая за столом, выковыривал из твердой сырокопчёной колбасы «противный» жир, а у меня, от обиды на невнимание ко мне, капали из глаз слёзы. Макар Семенович заметил мое отсутствие, и я был посажен за стол. Это единственная обида, которую я запомнил, т. е. обиды были мелочные, и о них я, кроме этой одной, и не помню. Да и случай-то был исключительный – Макар Семенович приехал к родителям жены, отсюда и «Московская». У них дома в Любани, где я как-то проводил часть каникул, обеды были обычные, и никаких капризов не было.

Дядя Марк на протяжении всей жизни не допускал по отношению ко мне никакой дискриминации. Меня любили и тети и дядя и дедушка. Все они старались сделать мне приятное.

Кому-то из детей нашего двора отец сделал из дощечек модель водного трамвайчика сантиметров 20 длиной. Мне запомнилось дверь в каюту – боковая дощечка была распилена у одной стороны двери и почти распилена с другой, но так, что выпиленный кусочек, изображающий из себя дверь, висел на нескольких волокнах дерева, и эту дверь можно было открыть и закрыть. Наверное, несколько раз всего, но для нас и этого эффекта было достаточно (чтобы я запомнил на всю жизнь). Дедушка тоже стал делать мне какой-то корабль из фанеры с уплотнением стыков суриком (запомнил я и сурик!).

Сейчас я наблюдаю Захара и он, когда ему было лет девять, как-то, после какой-то обиды, со слезами на глазах сказал, что он хочет или заснуть и не проснуться или натворить что-либо такое, чтобы его посадили – т. е. от всех отгородиться хотя бы тюремной решеткой. Тогда же он мне сказал, что и Юля из их класса, у которой отец с матерью разошлись, тоже хочет заснуть «насовсем». Я понял, что это для детей простейший способ избавиться от каких-либо проблем хоть в учебе, хоть во взаимоотношениях с родителями, во взаимоотношениях со сверстниками. Простейший для тех детей, у которых есть проблемы, и они их остро воспринимают. Поэтому так важно дать почувствовать ребенку, что его любят, приласкать его, пока он маленький и приемлет ласку.

Ведь дети и в самом деле иногда совершают поступки, последствия которых непоправимы. Потом об этом напишут в газетах, но это в назидание другим, а сделанного порой не исправишь. Недавно писали, что отличница, из-за неудачи на экзаменах бросилась со скалы над берегом Волги.

В дошкольном возрасте какое-то время я ходил в детский сад. Однажды упал с кровати, няни всполошились, стали за мной ухаживать. Мне это понравилось, и я ещё раза два упал, пока не понял, что няням это не нравится.

У живших в нашем доме Майоровых, родители жили в деревне под Лугой; в один из приездов на Лахту они привезли мешок яблок и, видно, видели, как я был поражен этим мешком. Гости предложили вместе со своим внуком – Витей взять и меня на время в деревню. Не знаю, где работали хозяева – в колхозе или в совхозе.

Я не помню, чтобы в детстве я ел яблоки (Логойск не в счет – я его не помнил), а в саду у Майоровых под деревьями все было устлано уже спелой падалицей. Когда меня в день приезда сразу привели в сад, я упал на землю, и стал подгребать эту падалицу под себя – это было что-то потрясшее меня. Взрослые по-доброму смеялись. Поразил меня вид веток со спелыми сливами, свешивающихся через заборы на деревенской улице. Мы с Витькой влились в деревенскую ватагу сверстников и вели вольную деревенскую жизнь в деревне и её окрестностях. Остался в памяти забеленный молоком картофельный суп с брюквой, это был каждодневный обед – до сих пор люблю, но брюквы сейчас нет, и я иногда делаю для себя молочный суп с морковкой.

Примерно в эти же годы, до школы, мама на лето поехала работать кладовщицей или продавщицей на полевое отделение Тосненского совхоза, в котором дядя Марк был главным агрономом. В совхозе меня поили молоком – вероятно, меня поправляли после очередного воспаления легких. На отделении были дети, с которыми я мог играть. Осталось в памяти, как местные мальчишки промышляли ловлей кротов. Они на лугах в кротовые ходы, отыскиваемые по кучкам земли, ставили капканы. Считается, что шубы из кротовых шкурок очень прочные. Это сколько же надо кротов поймать, чтобы шубу сшить – шкурка-то величиной с ладошку.

Так как я был городским, взрослые, желая доставить мне удовольствие, подвели меня к лошади, чтобы посадить на нее верхом, а лошадь, переступая ногами, наступила мне на босую ногу. Но, или ножка вмялась в сырую землю, или лошадь отдернула ногу, когда я, вероятно, вскрикнул, или просто сама почувствовала мою ногу, но ножка осталась целой и невредимой – совершенно без последствий.

Освобождение отца из заключения

Когда отца освободили из заключения, мама отнесла в Торгсин (торговый синдикат, созданный чтобы выкупить у населения золото для покупки за рубежом заводов, станков, пароходов) чьё-то обручальное кольцо (мамино до сих пор сохранилось), может быть, бабушкино, или дедушкино, и мы с мамой отправились в Архангельск, где жил освобожденный отец. Работал он в морге санитаром.

Морг был патологоанатомическим отделением при институтской кафедре; размещался он в одноэтажном доме, одна сторона которого выходила в сад, а другая во двор. Весь двор морга до забора был покрыт деревянным полом из хорошо пригнанных друг к другу досок, лежащих на поднятых над землей лагах. Ни бумажки, ни соринки – безупречная чистота. Во дворе холодильник – ледник, дровяной склад, туалет и мастерская гробовщика. В холодильник зимой набивался лед, чтобы летом при необходимости можно было сохранить тело. Такие холодильники – ледники в городах использовались еще в начале второй половины ХХ века для хранения на складах больших количеств продуктов – электрические холодильники в России были тогда еще большой редкостью. Лед для холодильников, в виде больших параллелепипедов (0,5 х 0,5 х 1 м) заготавливали на реках.

При морге кабинет профессора – заведующего кафедрой, ординаторская и лаборатория, где несколько лаборанток готовили микросрезы для занятий со студентами, для диагностики в сложных случаях и для диссертантов. Там же две аудитории, с классными досками и демонстрационными фонарями; на окнах были плотные черные шторы. На учебных столах, микроскопы и настольные лампы, чтобы можно было писать конспект в затемненной аудитории при демонстрации слайдов. При морге был патологоанатомический музей и собственно сама анатомичка – достаточно просторная, чтобы при вскрытии могли присутствовать студенты. В общем, кафедра института.

Вскрытие было обязательным независимо от того, где и почему умирал человек, – если дома, то по процедуре судебной экспертизы. Дома покойники не лежали. Сразу после смерти в морг, а из морга только на кладбище – за этим очень строго следили. Возможно, это было вызвано гигиеническими и антирелигиозными представлениями того времени.