Полная версия

Ведьма из Карачева. Невыдуманная повесть

– Она по мне. Быстро не бегаить, и я тоже.

Да и повозка у деда Ляксея была… У нас на Ряснике на таких не ездили, издали его было видать. Помню, так и бягим его встречать, он же и гостинцев обязательно привезёть, хлеба мешок, огород вспашить, засадить… А было у дедушки пятеро детей, две дочки и три сына. Старший Иван, потом Николай и младший Илия. Бывало, как возьмутся рожь жать, так сколько ж за утро скосють! Дядя Илюша был особенно сильный. Рассказывали, поедить так-то с мужиками в извоз и, если вдруг покатятся сани под раскат, так подойдёть да как дернить их за задок, так и выташшыть. И был дед Ляксей грамотный, начитанный. Помню, сойдутся к нему мужики в хату, и начнёть им книги божественные читать про святых, про чудеса разные, про конец света.

– Опутается весь мир нитями, и сойдутся цари верный и неверный. И большой битве меж ними быть. И будут гореть тогда и небо, и земля…

Си-идять мужики на полу, на скамейках, слушають… Маныкин, Зюганов, Лаврухин, Маргун. А бабы прядуть, лампа-то у деда хо-орошая была, видная! Ну а мы, дети, бывало и расплачемся, что земля и небо гореть будуть, а он утешать начнёть:

– Не плачьте, детки. Всё то не скоро будить, много годов пройдёть, и народ прежде измельчаить.

– Дедушка, а как народ измельчаить? – спросим.

– А вот что я вам скажу… – И хитро так улыбнётся: – Вот загнетка в печке… и тогда на ней четыре человека рожь молотить смогуть. Уместются! Да-а, вот таким народ станить. Но цепами молотить уже не будуть, а все машинами, и ходить не стануть, всё только ездить. – А потом и прибавить: – Не плачьте, дети, после нас не будить нас. – Это он ча-асто любил повторять. – Бог, дети, как создал людей, так сразу и сказал: живите, мол, наполняйте землю и господствуйте над ней. И Бог вовси не требуить от нас такого поклонения, чтоб молилися ему и аж лбы разбивали, ему не надо этого. Бог – это добро в душе каждого человека. Добро ты делаешь, значить, и веришь ему.

Вот так и понимал он религию. Ну, а бабушка не такого понятия придерживалася и бывало, как начнёть турчать:

– Во, около печки кручуся и в церкву сходить некогда.

А дед и скажить:

– Анисья, ну чего ты гудишь? Обязательно, чтолича, Бог только в церкви? Да Бог везде. Вон, иди в закутку коровью и помолись, Бог и там.

– Да что ты говоришь, Ляксей! Господь с тобой!

– А как же, Бог везде! И в поле, и в лесу, в хате нашей, в закутке.

Во, видишь, как он… А ей обязательно надо было в церькву идти, стоять там, молиться, поклоны класть. Да и в нечисть разную дюже верила. Бывало, пойдёть в стадо корову доить, нясёть молоко в доёнке, так ей обязательно прикрыть её надо, – не заглянул бы кто! Если корова отелилася, да вдруг сосед пришел и что-нибудь попросил, ну, тогда-а!.. А если корова молока недодала или вымя у неё загрубело, то это и вовси или чёрт подшутил, или ведьма подворожила. А дедушка искал другие причины во всем этом… или недокормили скотину, или недоглядели в чем, или болезнь какая приключилася.

Ча-асто бабушка рассказывала нам, как раз под праздник пошли они с отцом рыбу ловить, да и подцепили сетью такой улов, что никак не вытянуть!

– Подташшыли мы его к лодке, сунулися к нему, а из сети вдруг как лезить голова ужасная! Черная, лохматая и незнамо на что похожая. Отец чуть опомнился и скорей «Да воскреснет Бог» читать. Ну, голова эта как шарахнется опять в воду! И ушла в глубину. – Еще и прибавить обязательно: – Так что не грешите, ребятки, ведь мы-то как раз под праздник поехали рыбу ловить, не помолилися, вот и выташшыли чёрта.

А дедушка улыбнется и скажить:

– Не верьте вы ей, старой, детки. Ночь-то ясная стояла, теплая, вот сомы и выходють в такие ночи на поверхность, его-то они и подцепили.

Не любил он всех этих приходней деревенских… Да нет, обряды и он соблюдал, как без этого? Тогда-то, если не поговеешь в Великий пост и, случись, помрешь, так с тобой и хлопот не оберешься… Ну да, если только по какой причине уважительной не поговел, а если просто заблаженничал, то тебя батюшка и хоронить не станить… Ну конечно, на лавке лежать не останешься, похоронють, но канители не оберёшься, да еще и в Орел придется ехать, к архиерею за разрешением, вот дед всегда и говел… А как же, и в церковь ходил, там ведь часто дети его пели, когда маленькими были… дядя Коля, дядя Ваня и мамка. У нее зво-онкий голосок был! Она-то нам и рассказывала, что под Пасху ходили они обязательно на спевки, и когда потом торжественная служба шла, то мальчики становились по бокам, а мамка в серёдке, и вот как запоють «Аще во гроб»!.. Так кто в церкви был, все и плакали. Да и дедушке раз чуть плохо ни стало от их пения, аж к стенке прислонился… аж мороз по зашкурью пошел! Во как пели.

Ну, а потом у Писаревых всё как-то под откос пошло. И началось со среднего сына, дяди Коли. Забрали его в солдаты и служил он там писарем, а когда вернулся, стал болеть. Раз так-то встал утром, ходить по хате да все приговариваить:

– Ох, томно мне что-то, томно…

Мать – к нему:

– Колечка, да что с тобой?

А он то туда пойдёть, то сюда… А потом так-то вышел в сад, обнял дерево и стоить. Дедушка видить такое дело да думаить: и что это Коля мой в такой позе? Подходить к нему и за плечо… а тот ему на руки и упал. И помер. Ну, бабушка как обмерла!.. Чуть очухается, и опять обомрёть. Почти и не видела, как сына хоронили, Ну, а когда схоронили, начала чуть отходить, и заладила… как что – и на магилку. Дед – к ней:

– Ну что ж ты всё ходишь-то? Сын наш христианин был, воин, и за это ему на том свете спасение будить, а это всё теперь – прах, земля.

Никак её не унять! Уйдеть да уйдёть… и цельный день там проплачить. Запряжёть дед лошадь, да за ней. Привезёть, а она опять:

– И куда ж вы моего Коленьку дели? Это ж вы не его зарыли, не его…

Ну, наконец, пошел дед к батюшке, спрашиваить: что, мол, с ней делать, хоть отрывай сына. Нет, не дал тот согласия. Так пришлось в Орел ехать к архиерею, только тот и разрешил. Ну, когда отрыли, как глянула она!.. И опять обмерла. Но все ж потом ходить на могилку перестала.

Стали хозяйство вести старший Иван да младший Илья. А Ильюшка был такой своевольный! Он же коней очень любил, так даже я помню, как раз стал объезжать жеребенка, а тот и сбросил его, и поволок за собой, тулуп порвал. А тут праздник как раз, как в таком на людях показаться? И приводили домой портного, что б зашил… Ну, через какое-то время после смерти дяди Коли надумал дед Илью женить, с женой, мол, дело спокойней будить. Женили, а его и призвали в солдаты. И стал он там на призах лошадиных играть. Сколько ж наград у него было! Помню, приезжал раз на побывку, показывал, а наши всё-ё шумели, дескать, он там татарку какую-то себе завел. Ну, уехал потом опять на службу и больше не вернулся… Да на призах погиб. Лошадь его наткнулася на что-то. И никто его хоронить не поехал. Бабка без памяти опять валялася, дед совсем уже старый стал и задыхался, а у невестки ребенок как раз родился… Остался Иван. На войну его, правда, не взяли, он же один кормилец на всю семью был, все хозяйство на нем держалося… А году в двадцать восьмом, когда коммунисты надумали его раскулачить23, так мужики воспротивилися: да что ж вы, мол, делаете!.. последнего человека у деревни отымаете, который в земле что-то смыслить! Вот и не тронул его сельсовет. Но когда колхозники собрали первый урожай и повезли его с красным флагом сдавать, то посадили дядю Ваню впереди и этот флаг ему в руки сунули. Уважало, значить, его общество-то… А Катюха Черная подскочила к нему да как закричить:

– Кулак, и будет наш флаг везти?

И вырвала из рук… Ну да, она ж комсомолка была, что с нее взять? Пришел дядя Ваня домой расстроенный, ведь она, Катька эта, такая сволочь была! Ну-у брехать что зря начнёть повсюду? Тогда же из колхоза могли выгнать и в Сибирь сослать. А у него уже сын подрос, тоже Ванюшкой звали. И умница был, грамотный! Он-то и говорить бате:

– Не бойся, папаш. Я за Катькой поухаживаю.

И подкатился к ней… Так больше не тронули коммунисты дядю Ваню.

А Ванюшку потом в последнюю войну убили. Сразу погиб. Ни одного письма не прислал. Помню, проводила его тетка моя на вокзал, идёть оттудова вся от горя зеленая, а я возьми да скажи:

– Тетенька, да ты хоть поплачь.

– Ну что ты, Манечка! – испугалася, да шепчить: – Ведь нам на вокзале наказали гордиться, а не плакать. Разве ж можно! А то увидють.

– Ну и пусть видють. Что ж, разве сына родного не жалко?

– Не-е, не буду. Я лучше дома наревуся.

Во, видишь, какие наказы власть давала?.. Ну, а после войны, когда немец уходил24 и весь Карачев спалил, семья дяди Ванина перебралася жить в погреб. А как раз осень начиналася, дожди, потом морозы ударили, вот старики и попростудилися. И там-то, бедные, в подвале этом и померли… Да нет, дедушку Ляксея похоронили еще в гражданскую войну25. Помню, тоже разруха была, голод, холод, мамка хоронить его одна на Масловку ходила, а нам не довелося… А не в чем пойти было. Ни обувки, ни одёжи. Сидели на печке да ревели… И бабушка Анисья тоже вскорости… Она ж на еду пло-охая была, а тут как раз – ни булочки, ни сахарку. Всё-ё просила перед смертью:

– Чайку бы мне с булочкой, чайку…

Так-то заплошала, заплошала, да и померла. Вскорости за дедом и отправилася.

Глава 4 Серые платьица с чёрными обирочками

Как я уже говорила, жили мы хорошо, отец же трудяга большой был, как и дедушка Илия. Помню, тот уже и старым стал, а всё-ё ему покою ему не было ни летом, ни зимою. И морозы начнутся, а он – цельный день на дворе. То грабли какие ладить, то бороны ремонтируить, повозку чинить. А когда овцы начнуть котиться? И вовсе ночами из сарая не выходил. Не прозевать бы ягнят! Окотится овца, сразу и несёть ягненка в хату. И вот так отдежурить несколько ночей, а потом ка-ак повалится на кровать прямо в валенках, в шубе и захрапел сразу. А разве поспишь днем-то? Тут же со скотиной управляться надо, тут сын с извозу приехал, надо лошадей отпрячь, накормить, напоить.

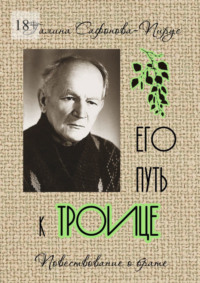

Такими могли быть мои предки (Фото из Интернета)

Господи, сколько ж мужики работали! Всё крестьянство на силе только и держалося. Силён – будешь жить крепко. И землю обработаешь, и урожай соберешь хороший. Сам будешь сыт, и скотинка твоя в достатке будить. Вот и трудилися, только по праздникам и отдыхали. Бывало, как только подходить праздник, так дед Илья и запрягаить лошадь: мучички белой купить, сахарку, водки бутылку и две четвертушки. И вот, когда на праздник придуть все от обедни разговляться, так и выпьють по рюмочке. И женщинам дадуть чуть-чуть, и нам по напёрсточку. Семья-то наша в одиннадцать душ была, а только бутылку водки и распивали. На другой день только четвертушку поставють на завтрак, и нам уже никому не дадуть, а еще четвертка останется… не пришел бы гость какой. Вот тебе и вся выпивка, а потом только и отдыхали… Не-ет, вовсе не работали. Это ж грехом-то каким считалося! Бывало, и полотье как раз подойдёть… или наш приходской праздник Тихоны, но всеодно… А Петров день? Покосы ж как раз начнутся, а все празднують. В чистенькое переоденутся, на чистой постельке поспять, вкусненьким побалуются… Ну да, и в церковь обязательно сходють, а как же? Богу помолются, а потом мужики сойдутся, о своих делах потолкують. У взрослых-то душа, можить, и потомится: ах, работа стоить! А все ж после отдыха… как ты думаешь? Возьмешься за дело, да и еще больше сработаешь. О работе только и думали, ни то что сейчас… А то. Чаво ж теперя мужику не пить? Восемь часов отработал и гу-уляй себе, пей! Раньше-то как же он напьется? Ему ж на утро надо в поле ехать, сажать или косить, убирать. Так что работали мужики, не покладая рук от зари и до зари… Разделили после революции мужиков на кулаков, на середняков, на бедняков. А бедные-то отчего были? Да оттого, что или вдова с детьми осталася, или мужик лентяй. А мало ли таких спокон веку было? Во, Митроха с нами рядом жил. Так, бывало, весь день будить сидеть и рассказывать мужикам, как на фронте лопаткой самолет сбил. И сидять, слушають. А, можить, и вправду самолет так низко летаить, что его лопаткой сбить можно? А другой сосед пьянствовал, хоть и бондарничать26 умел. Так у него даже коровы не было. Ты подумай только, коровки в деревне не иметь! А детей плодил. Бывало, сидять его детки и ждуть, когда из соседей кто сжалится да кувшинчик молочка принесёть.

Ну, а наши работали! Бывало, приедить отец с извозу из Брянска27, отдохнёть чуть и опять пошел работать. Дедушка-то старый уже был, а матери с таким хозяйством и с нами четырьмя куда ж управиться? Да и жалел её отец, женился-то по любви. Сам Ряснинский был, а мать – с Масловки, что с другого краю Карачева… Нет, как познакомилися не знаю, а вот что отец красивый был, грамотный и всё-ё никак себе невесты по нраву не находил, это да. Но когда мамку увидал, то сразу и влюбился. А вскорости и свататься с матерью поехали. Приехали, а дед Ляксей: – Не-е, не отдам мою Дуняшку за прачкиного28 сына! Вот и началось… Поедуть снова, а он опять: – Да что моей дочке на ваших ряснинских песках и делать? Вы, нябось, и с землей-то управляться не умеете. Выскочить бабушка на улицу, плюётся-плюётся: – Черт кудлатый! Никогда больше не приеду за эту Дуняшку свататься! А отец – свое:

– Ни на ком не женюсь, кроме как на ней!

Ну, наконец, вот что отрезала мамка:

– Если, папаш, не отдадите меня за Тихона, то как поедить венчаться с другой, а я ухвачусь за задок повозки и буду гнаться. И не отстану.

А характер у нее был! Вот дедушка, видать, и подумал: ну что с ней, дурой делать, ведь так и отчебучить29. И когда опять приехали свататься, говорить:

– Ну ладно, так и быть. Согласен. Даю еще и теленка в придачу. А бабка как взовьется:

– Да пропади ты пропадом со своим теленком! Нужен он нам! Так-то и поженилися они. И жили хорошо, дружно, пока не случилася беда. Началась на Ряснике эпидемия тифа.

А дело было весной. И была жа-аркая, много народу тогда помирало. Помер и отец нашей подружки Машки. Побежали посмотреть на похороны, а на ней – платочек чёрный, ботиночки новые и платьице новое серенькое с черными обирочками на подоле и на рукавах. Мы так и ахнули: какое красивое! Прибежали домой, стали мамке рассказывать, а она послушала нас, послушала, да как заплачить! Чувствовала, видать… И вот вечером играем с братцем и Динкой на дороге, ждем отца с извозу… А у него лошадь была с белой залысиной, и далеко-о её видать было! Играем мы, значить, и вдруг показалась она в конце улицы. Встретили отца, а он подъехал к хате и сразу в дом пошел. Бывало-то, потормошить нас, посмеется, а тут даже коней отпрягать не стал и только сказал нам: – Возьмите, дети там… на повозке… Достали мы гостинцы, заходим в хату, а отец уже на кровати ляжить. Мы – к нему, а он и говорить мамке:

– Дуняша, уведи детей.

Ну, а потом жар с ним приключился, да такой, что он весь красный сделался. А у нас в сенцах всегда сквозняк дул… одна-то дверь во двор вела, а другая на улицу. И вот отец ка-ак всхватится да на этот сквозняк! Там же ветерок, ему видать на нём и лучше, а мать – за ним:

– Тиша, что ж ты делаешь!

Ну а он уже и не помнить… Через день вовсе ему худо стало, метался, бредил. Привезли батюшку, причастили, пособоровали… Стала у него и память отходить. Мать зовёть нас:

– Дети, молитеся…

А сама плачить. Стали мы молиться, пала я на коленки и вот как сейчас помню! Гляжу на Божью Матерь и кажется, что выходить она из кивота и смотрить на меня жа-алосливо так… Но ничего не говорить. Как стало мне страшно! И тут мать позвала опять: – Дети, идите. Отец благословить вас хочить. Стояла она у изголовья и держала икону в руках. Подошли и мы. А папашка посмотрел-посмотрел на нас какими-то глазами мутными, а потом поднял руку да как толкнёть меня! Упала я, испугалася, заплакала… Но тут все забегали, засуетилися, мамка обмерла, а я всё-ё никак не могла успокоиться! Папашка-то так меня любил, а вот теперича и оттолкнул.

Ну, пошили и нам такие же серенькие платьица с черными обирочками, купили черные платочки, купили и по новым ботинкам. А в Чистый Четверг, под Пасху, отца хоронили. Было жарко. Гроб забили, и мы всё плакали: – Зачем закрыли нашего папашку, зачем? Но приехал батюшка, дьячок певчий. Батюшка дал нам по красному яичку, мы и успокоилися. Дети… много ли нам надо?

Прошла неделя, друга. Мать все ходила в трауре и нам наказывала: громко, мол, дети, не смейтеся и песни не кричите, а мы… Как выкатимся на улицу, так сразу обо всем и забыли. Бегаем с подружками, играем, смеемся. Правда, песен не кричали, а крепко ж хоцца! И сообразили раз с Динкой… Был у нас неподалеку сосонничек, вот и собрали мы подруг, побежали с ними в этот сосонник и там-то уж так накричалися песен этих, так напелися! И на душе-то так легко стало, так радостно! Ну, а когда домой заявилися, то и вспомним, что папашки нетути. Да и мать с соседкой сидять и плачуть. Помню, говорить та мамке:

– Да как-нибудь проживешь. Дети подрастуть, работать пойдуть…

А мать ей:

– Да разве ж я по том убиваюся, что не проживу, не прокормлю детей? Я по том плачу, что Тишечку своего ни-ког-да больше не увижу! Скучно мне без него, томно, места себе не нахожу. Хоть бы сейчас словечко одно от него услышать, хоть бы глазком одним глянуть!

А мы-то прибежали, песен накричавшись… Дети! В таком возрасте память короткая. Мн-тое седьмой год шел, должна же была сознавать, как мать скорбить, а я… Лишь бы только убежать куда, закружиться с Динкой и тут же забудем, заиграемся. Ну а вечером прибягим домой, да и заснем сразу, как убитые. А мать всю ночь и проплачить. Да так плачить всю ночь напролёт, что слезы аж на другой бок подушки протекуть.

Но горе, ни горе, а работать надо. Весна ж, нужно пахать, скородить, картошку сажать. Вот мать с дедушкой и не уходили с огородов от зари и до зари. А раз так-то легли мы спать, только заснули… Будить нас:

– Дети, вставайте! Скорей на улицу!

Выбежали мы, глянули!.. А по небу огненные гряды мечутся. И такие страшные, что небо… аж как горить всеодно! Испугалися, захныкали, а дедушка отвел нас на огород, усадил на полушубок, сунул икону в руки:

– Молитеся, дети. Молитеся, может вас, невинных, Господь помилуить.

Сбилися мы в кучу на этом полушубке, плачем, причитаем:

– Господи, помилуй нас и сохрани! Господи, помилуй…

Как же страшно было!.. Но потом гряды эти стали удаляться, удаляться и опять стало темно, тихо. Привели нас в хату, стали мы укладываться и вдруг опять слышим:

– Караул! Горим!

Выбежали, а в конце улицы пожар! Да еще такой ветер поднялся, что снопы огненные прямо через несколько домов кидало. А крыши-то у всех соломенные! Бросилися мы выносить из дому всё, кто что мог… Но пожар до нашей хаты не дошел, домов за десять от нас остановился, И говорили паотом, что приключился он от кометы30. Отскочил, мол, от неё кусок, да и попал на крышу соломенную. А она, солома эта, и в жару без огня загорается, как порох. Кривушины как раз перед этим погорели. Сразу огонь хату ихнюю охватил, еле-еле успели выскочить, а скотина вся сгорела.

Бедствием в деревнях пожары эти были! Сейчас-то загорится одна, две хаты, да и всё, а тогда… Если десять, так это мало. Один год четыре раза наши Рясники горели! И вот ка-ак нашарахають пожары, так потом всё лето люди и спять одетые, а вешшы в подвал повынесуть. Ну а если большой пожар приключится, так и в подвале всё повыгорить. Потом и начнуть помаленьку обживаться… Помогать, говоришь? Да кто ж им помогал? Всё – сами. Побираться чтолича пойдешь? Да и легкое ли это дело… побираться? Ну-ка, обхлопай ногами одну деревню, другую, третью?.. Останется лошаденка, вот и начнуть, как муравьи соображать. А я? Как же я-то три раза в своей жизни строилася? И ведь никто гроша ломаного не дал, всё своими шшапоточками только. Так-то, моя милая, лихо подкрадётся, так хочешь – пей, ешь вкусно, хочешь – наряжайся, а хочешь – стройся…

И был тот пожар посреди недели, а в воскресенье пошли мы на погост к папашке. Пришли, а мамка как пала на могилку, как начала плакать! Ни-икак не могли унять. И тут подошла к ней женщина одна незнакомая и говорить:

– Что ж ты так убиваешься? Разве он услышить? Всё это теперя прах, земля… Послушай лучше, что я тебе расскажу. – И начала: – Сама я тоже вдова. И вот как же убивалася по мужу своему, как плакала, когда помер! Ночь придёть, все спать уляжутся, а я – плакать. И вот однажды приходить он: «Чего ты плачешь? – спрашиваить. – Видишь, я пришел». Обрадовалася, стала с ним разговаривать. Наговорилися за ночь обо всем! Вот и повадился с тех пор каждую ночь… Ну, а потом и сомневаться я стала: да он ли это ходить? Он же помер! Не бываить такого, чтоб человек ожил. Пошла в церковь, рассказала всё батюшке, а он и говорить: надо, мол, водосвятие в хате сделать, а на могилке панихиду отслужить. Ну, я так и сделала. Подошла ночь. Вотон!.. Опять пришел. Говорю ему: «Уходи. Ты мне больше не нужен!» А он как начал меня бить!.. И так – с месяц, должно. Я гоню его, а он – бить. Вся в синяках ходила. Но потом научили меня люди: как настанить, мол, полночь, должна я сесть на порог, насыпать конопли в подол, взять гребень и-и ну волосы чесать! А когда он придёть и спросить: что, мол, ты делаешь?.. ответить: вот, чешу волосы, а вшей ем. А сама – коноплю в рот и хрустать ею. Ну, я так и сделала. Подошла полночь. Села я на порог, чешу волосы, коноплею хрустаю… Вотон! Подходить, спрашиваить. Я и отвечаю, как меня научили. Постоял он, постоял, посмотрел-посмотрел на меня, а потом ка-ак дасть по спине да как плюнить! И пошел прочь. Глянула вослед, а у него вместо ступней – копыта! Значить, нечистая сила ко мне всё это время приходила, а не муж. Вот с тех пор и не приходил больше.

Выслушала всё это мамка, встала… И пошли мы домой. А вечером говорить мне:

– Маня, ты нонча спать со мной будешь.

Легли… Вдруг ночью будить меня:

– Вставай!

Проснулася я, а она сидить на постели и испуганная такая! Молится, молится… да суёть мне в руки икону и шепчить:

– Молися! Скорей молися, доченька!

Стала и я молиться, причитать… И до-олго мы потом с ней никак не могли уснуть, всё-ё она по сторонам озиралася и крестилася. Да и на другой день ходила какая-то вялая, скучная, а когда стали укладываться, говорить нам:

– Дети, ложитесь-ка со мной.

Легли мы… а ночью и слышим:

– Скорей, скорей вставайте!

Глядим, а она опять крестится и кричить:

– Уходи, уходи!

Господи, как мы перепугалися! Закричали, заплакали. Проснулся и дедушка, подошел к ней, стал уговаривать… Ну, успокоилася она, наконец, заснули мы… И прошло после этого много месяцев, как рассказала она нам, что в те ночи приходил к ней отец. Подойдёть вдруг к постели и скажить: «Не плачь. Я пришел».

Глава 5. Снег под босыми ногами

Прошло с полгода, как осталися мы без папашки. Наше хозяйство разваливалося. Одну лошадь мать продала еще на похороны и другую тут же, вскорости. А лошадь эта горячая была, норовистая, бывало, поведёть её отец к колодцу поить, так кре-епко за узду держить, а то если вырвется, лови тогда! Вот дедушка Илья и не мог с ней ладить, а мать и подавно. Осталася последняя… Как-то поехал дед пасти ее позади нашего огорода, пас, пас, да и заснул. Старенький же был… Ну, лошадь эта возьми да забреди на барский луг, а там караульшык как раз был. И такой свирепый, паразит! Наскочил на дедушку и избил его. Приехал тот домой, да и захаркал кровью. А тут же и по сыну всё скорбел! Вот и зачах, и помер вскорости. А через несколько месяцев помер и наш маленький братик. Осталася вдова с тремя детьми. И пришлося мамке продать последнюю лошадь.

Ну, пока запасцы были, жили мы неплохо, а вот когда закончилися, то пошла мамка работать на пенькотрепальную фабрику. Бывало, уйдёть утром, а мы одни на цельный день останемся. Выскочим с Динкой на улицу и кажется, сейчас вернёмся, только к подруге сбегаем! А та куда-нибудь и позовёть. И подались по заречью, в рошшу. Как завихримся!.. Где-нибудь и вспомним: а Коля-то, братец наш… как один дома? Он же совсем ишшо маленький был. Да как пустимся домой! Прибягим, а он или заснул, или сидить на дороге в песке играить. А другой раз и вовси куда уплятётся, вот хата наша и стоить раскрытая. А сколько нишшых пройдёть за день? Зайдуть, нябось, увидють, что никого нетути, да и сташшуть что-нибудь. Мамка другой раз как схватится: и того нетути, и того. Ругать начнёть:

– Дети, надо ж закрывать хату! Не оставляйте дверь настеж!

Плачем, обешшаем, а уйдёть на фабрику, мы и опять… Раз так-то испекла она утром хлеб и ушла. А у нас свинья еще оставалася… Набегалися мы, прибежали домой, даем этой свинье травы, а она и в рот ее не бярёть. Ляжить себе да только похрюкиваить. Мы – молочка ей, а она и молока не хочить, так… мырзнула чуть. Сидим над ней, убиваемся. Глядим: мамка идёть.