Полная версия

Битва за Крым 1941–1944 гг.

Против северного и северо-восточного фасов оборонительного района противник оставался относительно пассивным. Он производил оборонительные работы, на отдельных направлениях переходил в атаки небольшими подразделениями и периодически обстреливал наши части артиллерийским и минометным огнем.

Уже 9 ноября в бой с главными силами 72-й пехотной дивизии вступили части 40-й кавалерийской дивизии, находившиеся на передовых позициях в районе Варнутка. Под давлением превосходящих сил врага части 40-й кавалерийской дивизии отошли на передовой оборонительный рубеж.

13 ноября 72-я пд противника возобновила наступление и вклинилась в оборону I сектора, но это вклинение было ликвидировано к исходу 14 ноября контратаками резервов I и II секторов. 15 ноября, введя в бой второй эшелон и свежую группу танков, 72-я пехотная дивизия противника оттеснила части I сектора и вышла к Балаклаве и свх. Благодать. 16 ноября из общего резерва оборонительного района был введен в бой 1330-й стрелковый полк, который задержал дальнейшее продвижение противника.

Сутра 18 ноября противник предпринял ожесточенные атаки в направлении на Камары, и к вечеру наши части были вынуждены оставить этот пункт. 21 ноября 514-й стрелковый полк контратаковал противника и выбил его из Камар.

На этом закончились боевые действия на правом фланге Севастопольского оборонительного района, где наши части остановили наступление противника на линии Балаклава, свх. Благодать, Камары, удержав все указанные пункты.

Войска 2-го и 3-го секторов в период с 13 по 18 ноября отбивали атаки частей 50-й пехотной дивизии, пытавшихся прорваться на Севастополь из района Черкез-Кермет по долине Кара-Коба. За 6 дней противнику удалось продвинуться здесь на 1–1,5 км и овладеть высотами 269,0 и 293,3. Все попытки дальнейшего наступления противника были отражены. Большую роль при этом сыграла контратака 54-го и 2-го Перекопского полков, осуществленная 14 ноября с высоты 319,6 в южном направлении во фланг и тыл частям противника. Враг понес потери и был вынужден остановиться. Возобновить здесь наступление он смог лишь 16 ноября и за три дня продвинулся всего на 300–400 м. В центре II сектора врагу удалось захватить на самом переднем крае передового рубежа обороны высоту 287,4.

На других направлениях наступление противника успеха не имело. Атаки 22-й пехотной дивизии в направлении Колымтай, Эфендикой были полностью отбиты войсками IV сектора. За 10 дней напряженных боев противнику удалось на отдельных участках вклиниться на 3–4 км в передовую оборонительную полосу I сектора и на 1–2 км в стыке II и III секторов обороны.

Как позднее, уже в декабре, признавалось в ЖБД 11-й армии, «запланированный захват крепости быстрой атакой до того, как противник успел бы привести в порядок и пополнить отступившие в крепость соединения, не удалось провести, поскольку в решающий момент отказало снабжение боеприпасами»[90].

Вследствие сомнительных перспектив взятия Севастополя сходу, а также ощутимых потерь войск 11-й армии, действовавшей под Севастополем и на Керченском полуострове, немецкое командование было вынуждено 21 ноября прекратить наступление.

Выводы. В отечественной историографии борьба за Крым в 1941 г. часто рассматривается как время упущенных возможностей. Безусловно, свои основания для такого подхода к проблеме есть. Однако в значительной мере это следствие одностороннего взгляда на события. Точно так же тезис об увлечении Ф.И. Кузнецова противодесантной обороной в ущерб обороне Перекопа надуман и не подтверждается документами. Вместе с тем следует признать, что имела места определенная недооценка ударных возможностей немцев, что привело к запаздыванию контрмер при прорыве обороны 156-й сд на Турецком валу.

Уже в период подготовки второго (в терминах отечественной историографии) штурма Севастополя командующий LIV корпусом генерал Хансен писал Манштейну: «Я напоминаю, что прорыв через Перекопский перешеек, где были в основном только полевые укрепления, потребовал 5 дней, через Юшунь после недельного перерыва потребовал 11 дней. В итоге изначальное требование «в первый день Армянск, на второй день Юшунь» не удалось выполнить даже приблизительно. Приходилось радоваться, что прорыв в конечном счете вообще осуществился». То есть, с точки зрения противника, прорыв шел отнюдь не по первоначальному плану и с большими трудностями. При этом германское командование обладало немалыми силами и средствами, в первую очередь в отношении артиллерии. Также 11-я армия постоянно усиливалась новыми соединениями. Начав штурм Перекопа одним корпусом, она в итоге действовала в Крыму в трехкорпусном составе.

Прибытие Приморской армии в Крым, вопреки ожиданиям, не позволило переломить обстановку в пользу советских войск. Контрудар соединений, привыкших в Одессе противостоять преимущественно румынам, успеха не имел и привел к большим потерям. Тем не менее И.Е. Петров показал себя грамотным и решительным человеком, упорно продвигавшим свои соединения на защиту Севастополя и быстро взявший в руки его оборону с созданием разделения на секторы, просуществовавшего до лета 1942 г.

1.2. Черноморский флот накануне и в начале войны

Глухарев Н.Н.

Благодаря своему географическому положению Крымский полуостров являлся удобной базой для базирования военно-морского флота на Черном море. Его развитию в предвоенные годы советское правительство уделяло особое внимание.

Согласно программе развития флота, работа над которой началась во второй половине 1930-х гг., признавалось необходимым иметь на каждом театре (исключая Северный) сравнимые с силами вероятного противника флоты (превосходящие или равные им). Перспективное планирование состава флота основывалось на признании главной задачей обороны советской береговой линии и внутренних вод от возможного вторжения со стороны моря. Исходя из этого, предполагалось развивать как легкие ударные силы, так и группировки линейных кораблей. В программе, принятой в 1936 г., не было предусмотрено строительство авианосцев, запланированных по первоначальному проекту. Несмотря на то что ряд авторов видят в этом существенное упущение[91], стоит отметить, что на таких закрытых морских театрах, как Балтийское и Черное моря, авианосцы в принципе и не требовались, а в других случаях эксплуатация подобных кораблей сопрягалась с необходимостью разработки новой дорогостоящей инфраструктуры. Само господствующее положение Крыма на Черноморском театре позволяло авиации полностью контролировать морские сообщения противника во всем Причерноморье, имея базу на полуострове.

Масштабы программы строительства военного флота требовали организационных изменений в его управлении и пересмотра места флота в структуре РККА. В 1937 г., согласно постановлению ЦИК и СНК СССР, был образован Народный комиссариат Военно-морского флота, что закрепило организационную самостоятельность ВМФ в системе вооруженных сил. В следующем, 1938 г. на базе Штаба Морских сил РККА был создан Главный морской штаб.

Серьезной проблемой, негативным образом повлиявшей на осуществление масштабных преобразований на флоте, оказалось положение с кадровым составом. Репрессии 1937–1939 гг. привели к опасной кадровой нестабильности, а программа подготовки новых квалифицированных кадров за эти годы так и не была создана на должном уровне. Первые наркомы ВМФ – П.А. Смирнов (1937–1938) и М.П. Фриновский (1937–1939), – активно включившиеся в чистку флотских кадров, сами оказались репрессированными. Командный состав разных уровней в результате значительно омолодился, зачастую без учета уровня необходимой подготовки. Процент командиров, окончивших Военно-морскую академию, оказался весьма низким: на конец 1940 г. только 8,4 % штабных командиров прошли обучение в академии, тогда как 66,3 % окончили только училище, 11,3 % – гражданские вузы, а 14 % не имели высшего образования. Проблема осложнялась и общим некомплектом состава – на февраль 1941 г. он составлял 29 %[92].

Практическое строительство масштабного военно-морского флота значительно опережало теоретическую разработку военной доктрины, отвечающей на вопросы его стратегического применения. Как впоследствии отмечал Н.Г. Кузнецов, назначенный 29 апреля 1939 г. на должность народного комиссара ВМФ, «четко сформулированных задач флота не было. Как ни странно, я не мог добиться этого ни в Наркомате обороны, ни у правительства. Генеральный штаб ссылался на отсутствие у него директив правительства по этому вопросу, а лично Сталин отшучивался или высказывал весьма общие предположения» [93].

Бетонный ДОТ под 76-мм пушку на Перекопе. (NARA).

Целый ряд нерешенных проблем, таким образом, снижал боевой потенциал военно-морских сил. На недостатки кадрового обеспечения флота накладывалась незавершенность развертывания береговой обороны, перевооружения авиации ВМФ, неподготовленность обороны военно-морских баз со стороны суши, неготовность системы базирования обеспечить полное выполнение задач, поставленных перед флотом[94]. «Война застигла нас на переходном этапе, когда страна фактически лишь приступила к созданию крупного флота, – писал Н.Г. Кузнецов в своих мемуарах. – Наряду со строительством кораблей и военно-морских баз спешно разрабатывались новый Боевой устав, Наставление по ведению морских операций и другие важнейшие документы, в которых должны были найти отражение основные принципы использования Военно-Морских Сил. К сожалению, с этим делом мы не успели справиться до конца»[95].

Тем не менее благодаря мероприятиям, проведенным новым наркомом, ВМФ смог в предвоенные годы существенно улучшить собственную боеспособность, в том числе на Черноморском театре. Повысилась интенсивность подготовки личного состава, чему в немалой степени способствовало в дополнение к Военно-морскому училищу береговой обороны им. ЛКСМУ (г. Николаев) создание в Севастополе Военно-морского училища им. П.С. Нахимова. Флот оснащался новыми кораблями, причем многие из них оказались удачной комбинацией отечественного и зарубежного опыта. Однако в связи с перегрузкой судостроительных предприятий сохранялось множество проблем с качеством продукции: из-за спешки многие работы выполнялись недостаточно качественно, частыми были гарантийные ремонты. По состоянию на начало войны почти треть кораблей Черноморского флота находилась в ремонте, зачастую длительном.

Организационно Черноморский флот (командующий вице-адмирал Ф.С. Октябрьский, член Военного совета дивизионный комиссар Н.М. Кулаков, начальник штаба контр-адмирал И.Д. Елисеев) имел в подчинении до ноября 1941 г. Дунайскую военную флотилию, с июля 1941 г. – Азовскую флотилию. Основные силы включали эскадру в составе 1 линейного корабля, 5 крейсеров, 15 лидеров и эсминцев. Флот имел также 44 подводные лодки, две бригады торпедных катеров, несколько дивизионов тральщиков, сторожевых и противолодочных катеров – всего более 300 кораблей и катеров различных классов. После начала войны флот получил новые корабли, сошедшие с судостроительных верфей: 2 эсминца и 8 подлодок, а также пополнение в результате мобилизации – 4 минных заградителя, 26 тральщиков, 11 канонерских лодок, 7 сторожевиков. Внушительными можно назвать и военно-воздушные силы флота, составляющие две бригады в составе пяти полков, разведполк, 10 отдельных эскадрилий – более 600 самолетов, хотя и в основном устаревших типов. До конца 1941 г. в составе ВВС ЧФ действовали уже 10 авиаполков и 13 эскадрилий, однако высокие боевые потери привели к сокращению общего количества машин к концу года до 345.

Береговая оборона флота насчитывала 26 батарей калибром 100–305 мм (всего 93 орудия), несколько противокатерных батарей 45-76-мм. ПВО военно-морских баз включала 47 батарей калибром 76 мм (168 орудий) и 3 батареи – 37 мм (18 орудий), 119 зенитных пулеметов, 81 прожектор[96].

Севастополь служил главной базой флота, располагающей всем необходимым для его размещения – судоремонтными заводами, доками, мастерскими, складами, госпиталем, причальными линиями. Здесь размещалась эскадра во главе с линкором «Парижская коммуна» (командир капитан 1-го ранга Ф.И. Кравченко). Линкор был спущен на воду еще в 1911 г., а в 1933–1938 гг. прошел серьезную модернизацию на Севастопольском судостроительном заводе, в ходе которой получил новые установку, вооружение и броню. К кораблям дореволюционной постройки относились также крейсера «Червона Украина» (1915 г., командир капитан 1-го ранга Н.Е. Басистый), «Красный Кавказ» (1916 г., командир капитан 1-го ранга Гущин), «Красный Крым» (1915 г., с 1938 г. по август 1941 г. стоял в ремонте). Отряд легких сил под командованием контр-адмирала Т.А. Новикова включал новые крейсера «Ворошилов» (капитан 1-го ранга Марков Ф.С) и «Молотов» (капитан 1-го ранга Зиновьев Ю.К.), изготовленные на заводе в Николаеве и спущенные на воду в 1937-м и 1939 г. соответственно. К эскадре относилось 3 дивизиона эсминцев, один из которых – формально, т. к. его корабли были переданы Одесской и Батумской военно-морским базам; в Севастополе оставались эсминцы «Ташкент» (лидер эскадренных миноносцев итальянского производства, спущен на воду в 1937 г.), «Быстрый», «Бодрый», «Бойкий», «Безупречный», «Беспощадный», «Москва», «Харьков», «Смышленый», «Сообразительный», при этом «Ташкент» и «Быстрый» находились на ремонте, еще три эсминца находились на заключительной стадией перед вводом в эксплуатацию («Свободный», «Способный», «Совершенный»).

В Севастополе базировались и обе бригады подводных лодок. В первую (командир капитан 1-го ранга П.И. Болтунов) входили подлодки типа «Ленинец» (требовавшие капитального ремонта или стоящие на ремонте), «Декабрист» (стоящие или ожидающие ремонта), «Сталинец» (С-31, С -32, С-33 и С-34, находящаяся на испытаниях) и «Щука» (7 в строю и 5 на ремонте). Во вторую бригаду входили лодки типа ПЛ (большинство на ремонте) и два дивизиона М (8 в строю, 2 – в достройке). Бригады обслуживались плавбазами «Эльбрус» и «Львов». Главная база ЧФ ВМФ располагала также 38 боевыми и 3 учебными торпедными катерами, 9 тральщиками и другими кораблями и катерами охраны; для нужд флота в Севастополе была построена серия буксиров типа СП[97].

Несмотря на трудности с эксплуатацией и ремонтом, указанный состав флота позволял считать Черноморский флот сильнейшим на Черном море, что обеспечивало поставленную задачу достижения превосходства по отношению к силам ожидаемых противников на данном морском театре. К таковым советское военно-политическое руководство относило в первую очередь Румынию и Италию, находящихся в союзнических отношениях с Германией – наиболее опасным потенциальным противником.

В соответствии с директивой наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова от 26 февраля 1941 г. были поставлены задачи флоту на случай войны, предусматривавшие обеспечение господства наших военно-морских сил на Черном море с целью не допустить прохода флота противника через турецкие проливы, воспрепятствовать подвозу войск и боеприпасов в черноморские порты Румынии, Турции и Болгарии. Для этого, в частности, предусматривалась блокировка побережья Румынии, уничтожение или захват румынского флота, обеспечение готовности к высадке десантов, содействие приморскому флангу советских сухопутных сил. Румынский флот не мог конкурировать с Черноморским флотом, имея в своем составе 4 эсминца, 3 миноносца, 1 подводную лодку, 2 вспомогательных крейсера, 3 канонерские лодки, 3 торпедных катера, 2 минных заградителя, 10 катеров-тральщиков и ряд вспомогательных судов. Румынская Дунайская флотилия имела 7 мониторов, 3 плавучих батареи, 13 сторожевых катеров. Флотская авиация насчитывала около 650 самолетов, преимущественно устаревших типов[98].

В литературе устоялось мнение, что до начала войны советское военное руководство недооценивало значение обороны Севастополя с суши. Как писал в мемуарах бывший комендант Береговой обороны Черноморского флота генерал-лейтенант П.А. Моргунов, перед войной «специальных войск для обороны главной базы с суши не имелось»[99]. Об этом же писал член Военного совета Черноморского флота вице-адмирал Н.М. Кулаков: «До Второй мировой войны вопрос об обороне главной базы флота с суши не возникал. Тогдашние наши представления о будущей войне исключали возможность подхода противника к Севастополю через Перекоп».[100]

По свидетельству Н.Г. Кузнецова, после начала Второй мировой войны Главный морской штаб задумался о необходимости защиты морских баз с сухопутных направлений: «Были даны указания разработать специальные инструкции "поручить инженерным отделам флотов произвести соответствующие рекогносцировки, а затем приступить к укреплению военно-морских баз с суши". Следует признать, что эти указания выполнялись не в полную силу. Тем не менее уже с середины 1940 года началось проектирование, а затем создание будущих линий сухопутной обороны баз»[101].

Учитывая широкое применение вермахтом с начала Второй мировой войны морских и воздушных десантов (в Норвегии и на Крите), для обеспечения устойчивого базирования советского флота в Севастополе, в Крыму, был развернут 9-й стрелковый корпус. Его главной задачей была организация противодесантной обороны полуострова, которая могла быть успешной только при тесном взаимодействии с морскими силами, с чем как раз и возникли определенные проблемы во время последующей обороны Крыма. Как вспоминал генерал армии П.И. Батов, поставленные корпусу перед самым началом войны в июне 1941 г. задачи не были подкреплены четким планом взаимодействия флота и армии в Крыму: «Маршал С.К. Тимошенко поставил меня в известность о том, что я назначен на должность командующего сухопутными войсками Крыма и одновременно командиром 9-го корпуса. При этом маршал ни словом не обмолвился о том, каковы должны быть взаимоотношения с Черноморским флотом, что делать в первую очередь, если придется срочно приводить Крым в готовность как театр военных действий»[102].

Планы Германии относительно Черного моря были изложены в тезисах к докладу, разработанному в Ставке вермахта 28 апреля 1941 г.[103] Черное море называлось «ближайшей и единственной надежной коммуникацией между европейской частью России и Англией», несмотря на осуществленный захват Греции. По мнению германского командования, Черноморский флот был менее опасным, чем Балтийский, так как первоначально не предполагалось осуществлять по Черному морю значительные перевозки. Во время проведения операции «Барбаросса» было решено оборонять береговой артиллерией порты румынского и болгарского побережья, защищая береговую линию минными заграждениями. Развернутые в Румынии войска главным ударом на северо-восток должны были вытеснить советские позиции, после чего и предполагался захват причерноморских районов, портов и военных баз. Расчет был на возможность захватить как можно больше исправных советских торговых судов и боевых кораблей для использования на Черном море в дальнейшем, учитывая отсутствие возможностей для использования в этом районе собственного флота.

Важной задачей на первое время германское командование считало блокирование основных сил Черноморского флота с помощью постановки новейших неконтактных мин силами авиации.

Единого штаба для руководства военно-морскими силами на Черном море не было создано. Весной 1941 г. в Софии приступил к работе штаб адмирала Юго-Востока, переименованный в июле в штаб военно-морской группы «Юг», возглавленный адмиралом К. Шустером, отвечавший за действия в Адриатическом, Эгейском и Черном морях. В качестве штаба по координации боевых действий в Черном море в апреле 1941 г. было создано ведомство начальника германской военно-морской миссии в Румынии (Ф. Флейшер, до 2 мая 1942 г.), должность которого 2 января 1941 г. была переименована в Адмирала на Черном море.

Вопреки распространенному мнению, угроза войны с Германией, несмотря на заключенный договор о ненападении, рассматривалась в СССР достаточно серьезно. В середине июня 1941 г. на Черном море были проведены крупные учения. Несмотря на публичное сообщение ТАСС от 14 июня, опровергавшее слухи о возможности войны с Германией, представитель Главного управления политической пропаганды ВМФ бригадный комиссар И.И. Азаров на основании указаний начальника управления И.В. Рогова объяснил личному составу крейсера «Красный Кавказ», что сообщение чисто дипломатическое, а дело военных – быть всегда начеку[104]. После окончания учения флот вернулся в Севастополь, но был оставлен в повышенной боевой готовности (оперативная готовность № 2). «В последнее время все чаще высказывается мнение о виновности, прежде всего Сталина, в том, что он чуть ли не запрещал находиться в повышенной боевой готовности, – вспоминал впоследствии Н.Г. Кузнецов. – Это не так… и не подтверждается документами. Он, конечно, требовал не провоцировать войны, но это совсем иное дело. Когда я, будучи наркомом ВМФ, в предвоенные дни докладывал ему о переводе флотов на повышенную готовность, то не встречал возражения. Не поддаваться на провокации и повышать готовность – вещи разные. Больше того, чтобы не поддаваться на провокацию, нужно быть в повышенной готовности и всему руководству находиться на своих местах, чтобы, если понадобится, отреагировать на осложнение обстановки»[105]. Однако противоречивость информации и неясность по поводу перспективы войны с Германией приводили к отсутствию каких-либо дополнительных мер по развертыванию сил флота. Во избежание возможных провокаций, морякам прямо запрещалось «проведение каких-либо других мероприятий без особого распоряжения» [106].

Первая вражеская атака для Черноморского флота не стала полностью неожиданной. Черноморский флот был приведен в оперативную готовность № 1 в связи с возможным нападением Германии в 1 час 15 минут 22 июня 1941 г. – еще за 2 часа до начала первого налета немецкой авиации. По сигналу на корабли был возвращен личный состав, начались работы по заправке кораблей топливом, город погрузился в темноту. Однако боеготовыми были далеко не все корабли – только линкор, 1 лидер эсминцев, 7 эсминцев и 16 подводных лодок[107].

Доклад о ночном налете командующего Черноморским флотом вице-адмирала Ф.С. Октябрьского наркому Н.Г. Кузнецову, переданный в свою очередь наркому С.К. Тимошенко и И.В. Сталину, стал первым докладом руководству страны о нападении Германии на СССР.

Девять немецких самолетов в 3.07 на подходе к Севастопольской бухте были обнаружены советскими силами ПВО. Самолеты начали сбрасывать донные неконтактные мины на парашютах, которые в темноте ошибочно принимали за парашютистов. Береговые зенитные батареи ответили огнем, сбив один из самолетов. Первая немецкая бомбардировка оказалась не точной, в том числе из-за эффективного затемнения города: две мины упали и взорвались на берегу.

В первые недели войны самолеты люфтваффе продолжили сбрасывать неконтактные мины на подходах к Севастопольской бухте и ее рейде. Потери от них не были большими, но свидетельствовали об опасности нового типа оружия, средствами борьбы с которым в СССР еще не располагали, несмотря на уже проводившиеся разработки в этом направлении до войны. Первыми жертвами стали подорвавшийся в районе Карантинной бухты Севастополя буксир СА-12 (26 человек погибли, 5 спаслись) и плавучий кран СП-2, отправленный на поднятие в бухте Песочная сбитого 22 июня немецкого самолета. Серьезные повреждения получил также эсминец «Быстрый».

Немецкая сторона приводит данные о постановке с начала войны до 4 июля 91 мины в районе Севастополя и 49 в Днепровском лимане. По советским данным, были замечены 44 сброшенные мины, 24 из которых упали на выходе из Северной бухты Севастополя[108]. Таким образом, противнику удалось выставить в необходимом районе только около четверти мин, предназначенных для сброса. Другие попадали на сушу или в море на большую глубину, где их опасность для судов и военных кораблей была минимальной.

Для противодействия немецким неконтактным минам первоначально применялось глубинное бомбометание с катеров мест, в которых фиксировался сброс мин. «Внешние посты воздушного наблюдения, оповещения и связи наблюдали за немецкими самолетами, и когда видели, куда упала мина, с той или иной стороны, то давали нам пеленг, а мы потом определяли место и шли туда, – рассказывал о способах обнаружения мин П.П. Сивенко, командир катера СК-065, участвовавшего в обороне Севастополя. – По сути, мы нарывались на мину, но мы не боялись, надеялись на то, что немцы ставили эти мины против эсминцев, транспортов и тральщиков, да и на прибор кратности рассчитывали. После прибытия в район сброса посылали водолазов, которые спускались на дно и искали этот опасный "гостинец". Надо было обойти все немецкие ловушки, после чего с помощью разноцветных проводов передать нам сообщение о расположении мины» [109].

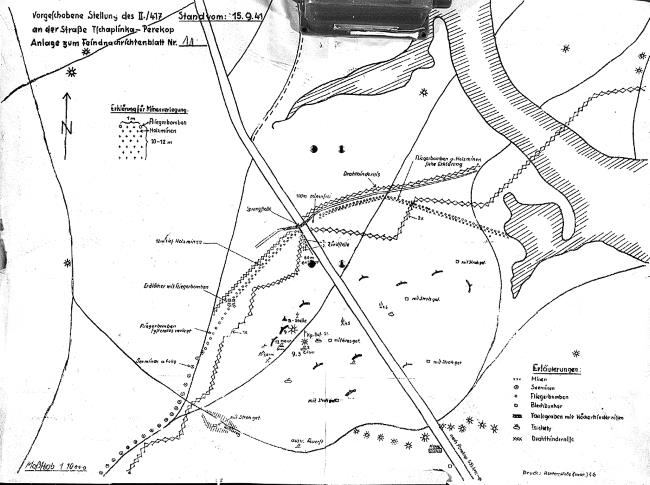

Рисунок из документов 46-й пд с обозначением инженерных сооружений на Перекопе, преграждающих путь из Чаплинки в Перекоп (NARA).