полная версия

полная версияИстория Гражданской войны

Понятно, что Ленин и Сталин очень внимательно отнеслись к заявлениям и выступлениям непосредственных работников мест – фронтовиков, многих из которых они очень хорошо знали и ценили. Вот почему съезд, давший решительный отпор представителям военной оппозиции, выступавшим против линии партии в военном вопросе, в частности против широкого использования военных специалистов, одновременно крепко ударил и по Троцкому (который, как метко указал в упомянутом выше докладе т. Ворошилов, предпочел пребывание на «фронте» неприятностям, ожидавшим его на съезде) и его единомышленникам, которые вопреки линии партии «подменяли партийное руководство армией бесконтрольной властью специалистов, давая этим возможность худшим из них предавать нас» (передовая «Правды» № 35, 5 февраля 1931 г.).

Помимо основных документов по военному вопросу (военный раздел партийной программы и специальная резолюция) съездом была принята еще одна небольшая резолюция, направленная в сущности непосредственно против Троцкого.

"VIII съезд РКП, – гласила эта резолюция, – поручает ЦК партии принять немедленные меры:

1) для реорганизации полевого штаба с установлением более тесной связи с фронтами и непосредственного ими руководства;

2) для урегулирования работы Реввоенсовета Республики;

3) для упорядочения работы Всероссийского главного штаба в связи с дефектами в его деятельности (формирование, издание уставов и пр.) и необходимостью усиления во Всероглавштабе представительства партии;

4) для созыва периодических совещаний ответственных партийных работников фронта…".

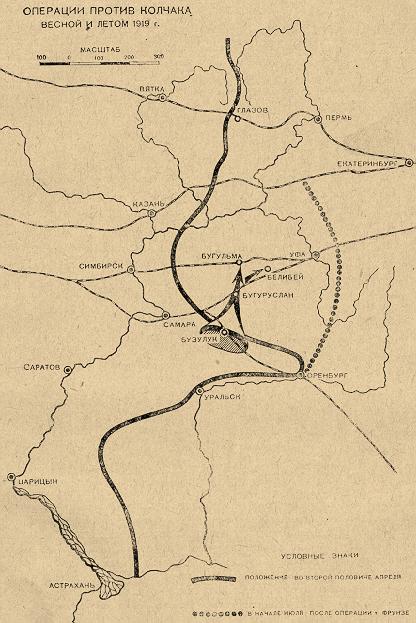

Работа съезда совпала с развертывание первого похода Антанты против нас. Колчак в марте перешел в наступление тремя армиями – северной (на правом фланге), западной (в центре) и южной (на левом фланге). Несмотря на то, что наиболее важным для Колчака было центральное направление, ибо оно в случае успеха вывело бы его на соединение с Деникиным и на кратчайший путь к Москве, сильнейшей армией Колчака была правофланговая. Здесь сказалось давление Англии, которая настаивала на соединении колчаковской армии с северными войсками интервентов, поскольку она особенно была заинтересована в северном крае с его богатейшими, столь необходимыми англичанам лесами. Не меньшее значение имело и то, что с севера интервенты предполагали наиболее близким путем (Архангельск – Вологда) захватить Москву. К середине апреля северная армия Колчака была задержана красными войсками восточнее Глазова. Наибольших успехов достигла западная колчаковская армия, продвинувшаяся от Уфы до Чистополя (восточнее Казани) и Бугуруслана. Симбирск и Самара очутились перед угрозой захвата их белыми.

В этот же период начал проявлять более активную деятельность и Деникин на юге. Укрепившись на Северном Кавказе, он перебросил основные силы в Донскую область и Донбасс. Захватив Луганск и восточную часть Донбасса, он начал готовить наступление на север и северо-восток для соединения с Колчаком. В разгар боев на восточном и южном фронтах 14 мая перешли в наступление на Петроград и войска генерала Юденича. В мае белые заняли Ямбург, Гдов и Псков. В тылу боровшейся с ними VII красной армии в результате измены ряда старых офицеров, находившихся в рядах Красной армии и перешедших обратно на сторону белых, контрреволюционеры захватили один из крупнейших фортов на берегу Финского залива «Красную горку» и соседний форт «Серая лошадь». На западном фронте польская армия, выполняя порученную ей часть общего плана похода на Советскую республику, тоже перешла в наступление и к середине апреля захватила фронт Вильно – Лида – Барановичи, угрожая столице Белорусской ССР – Минску. Советская Россия вновь, как и летом минувшего 1918 г., очутилась в огненном кольце. Только на украинском фронте красные армии разбили петлюровцев и подошли к границам Западной Украины.

§ 8. Восточный фронт – основной, решающий

В такой обстановке для Красной армии важнейшее значение имело правильное решение вопроса о направлении главного удара наших вооруженных сил против врагов.

Некоторые военные работники предлагали признать главным украинский фронт как наиболее близкий к Европе, усилить его за счет других фронтов и все внимание перенести на непосредственную военную поддержку революции в Европе, в частности в советской Венгрии. Делая это предложение, они исходили из троцкистского положения, что без победы пролетарской революции в Европе советской власти в России все равно не удержаться.

Тов. Антонов-Овсеенко, командовавший весной 1919 г. украинским фронтом, сам признает, что «высшему украинскому командованию мерещились радужные перспективы содействия мировой революции, и поэтому оно слишком легко давало отвлечь свое внимание от задач, далеко не разрешенных на южном фронте. Ему была свойственна также переоценка наших сил на южном фронте и недооценка сил добровольческой армии» (Антонов-Овсеенко, Записки о гражданской войне, т. III, стр. 215).

«Мы мечтали подать руку быстро революционизирующемуся Западу», – подчеркивает он в другом месте. Эти настроения, вообще вполне здоровые, если в основе их лежат интересы уже начавшейся мировой пролетарской революции, в конкретной обстановке тех дней были настроениями вредными. Они питались неверием в возможность победы социализма в Советской России, непониманием того, что на любом фронте защита Страны советов как базы мировой революции есть лучшая помощь и поддержка революции в Европе, и вытекавшим из этого отрицанием международного значения нашей гражданской войны, в частности борьбы на восточном и южном фронтах. А отсюда проистекала и недооценка значения восточного и южного фронтов, поскольку только революция на Западе могла, по мнению части военных работников на Украине, спасти Советскую республику.

Ясно, что предложение о перенесении центра тяжести на украинский фронт в ущерб южному и особенно восточному фронтам являлось авантюрой, грозившей гибелью Советской России, поражением мировой революции.

Таким образом весной 1919 г. на украинском фронте имело место возрождение «лево» – коммунистических и троцкистских настроений 1918 г. (периода Бреста). Причем эти антипартийные настроения отражались и на общеполитических вопросах. В частности некоторые из руководителей Украинской советской республики, (Раковский и др.) извращали ленинские дерективы по национальному и земельному вопросам, Они отрицали право украинцев на самоопределение; вместо распределения помещичьих земель между беднейшими и средними крестьянами усиленно насаждали совхозы, всем этим создавая большие трудности в укреплении советской власти на Украине. Понятно, что, так же как и в 1918 г., партия всем таким настроениям и действиям давала беспощадный отпор.

Партия большевиков, руководимая Лениным, во всей своей деятельности исходила прежде всего из интересов мировой пролетарской революции, из интересов международного пролетариата. А интересы, судьбы мировой пролетарской революции зависели прежде всего от того, удастся ли отстоять Советскую Россию от натиска антантовского империализма. Оборона пролетарского государства имела (и имеет) огромное международное значение, ибо Страна советов являлась (и является) опорным пунктом, очагом мировой революции.

В сложившейся весной 1919 г. обстановке интересы социалистической революции в первую очередь требовали дать отпор, походу Антанты и– отстоять Советскую Россию.

Вот почему партия отвергла военные планы некоторых украинских работников. Поставив перед Красной армией на Украине двойную задачу: «сосредоточить главные усилия украинских войск на донецком и буковинском направлениях в сторону Черновиц», Ленин в специальной телеграмме (от 22 апреля 1919 г.) подчеркнул, что «из двух главных задач – первая – важнейшая и неотложнейшая – помочь Донбассу; вторая задача – установить прочную связь по железным дорогам с Советской Венгрией».

Двинуть крупные силы на помощь Венгрии до освобождения Донбасса, до разгрома Колчака и Деникина было нельзя, так как это облегчило бы Колчаку и Деникину возможность перейти в наступление против Красной армии. И действительно, очень скоро (в мае) кулацкое восстание Григорьева в тылу украинской Красной армии, а затем продвижение Деникина вынудили советские войска напрячь все силы для борьбы с внутренней контрреволюцией. Правда, восстание Григорьева было буквально в несколько недель ликвидировано войсками Харьковского военного округа под руководством т. Ворошилова. Но положение на остальных фронтах Советской республики продолжало оставаться чрезвычайно напряженным.

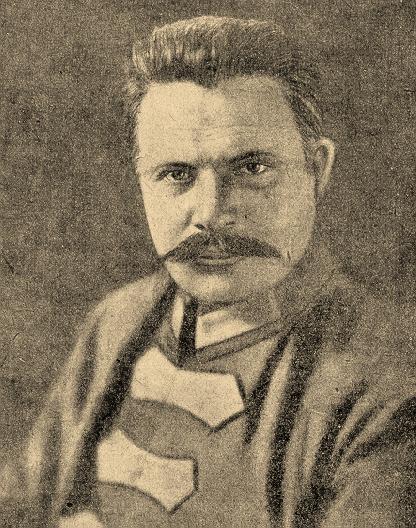

М. В Фрунзе.

Весной 1919 г. из всех фронтов важнейшим партия признала восточный фронт. На восточный фронт для разгрома Колчака партия мобилизовала и бросила все свои силы.

11 апреля 1919 г. ЦК партии утвердил предложенные Лениным тезисы о положении на восточном фронте. Указывая, что «победы Колчака на восточном фронте создают чрезвычайно грозную опасность для Советской республики», ЦК выдвинул перед всеми партийными организациями задачи обеспечения объявленной 10 апреля мобилизации, поголовной мобилизации коммунистов в прифронтовой полосе усиления агитации среди мобилизуемых и красноармейцев, создания комитетов содействия Красной армии, вовлечения крестьянской молодежи неземледельческих районов в Красную армию и продовольственные отряды. «По отношению к меньшевикам и эсерам линия партии, – говорилось в тезисах, – такова: в тюрьму тех, кто помогает Колчаку сознательно или бессознательно».

«Надо напрячь все силы, развернуть революционную энергию и Колчак будет быстро разбит. Волга, Урал, Сибирь могут и должны быть защищены и отвоеваны», – такова была главная мысль директивы Центрального комитета рабочему классу и всей партии.

§ 9. Контрнаступление южной группы т. Фрунзе

Под лозунгом «все на борьбу с Колчаком» партия проводит мобилизации коммунистов, рабочих и трудящихся крестьян Советской России для помощи восточному фронту. В течение апреля – мая партия послала на восточный фронт около 10 тыс. коммунистов. В кратчайший срок была проведена намеченная (в 9 губерниях) общая мобилизация. Она дала около 35 тыс. новых бойцов, из них около 27 тыс. рабочих, составлявших основной костяк Красной армии Дополнительно была проведена еще повсеместная мобилизация всех трудящихся, родившихся в 1890–1892 гг. Она дала еще около 70 тыс. человек. Наконец около 25 тыс. дала мобилизация от каждой волости 10–20 бойцов – бедняков и середняков.

Еще в конце 1918 г. для согласования всей работы в тылу с нуждами фронта, для общего руководства делом обороны и на фронте и в тылу был создан Совет рабоче-крестьянской обороны. Возглавлял его Ленин. В качестве руководителя высшего органа обороны Владимир Ильич непосредственно направлял и ведал всей работой по организации помощи восточному фронту. От переброски пополнений и снаряжения до снабжения бойцов лаптями, от организации подпольных большевистских ячеек в тылу Колчака до посылки подарков бойцам, от помощи их семьям до снабжения частей газетами и листовками – этим и многим другим ведал Ильич, за всем следя, подталкивая, напоминая, на кого надо нажимая, кого надо поощряя.

Принятые партией меры быстро сказались на улучшении положения фронта. И уже в конце апреля южная группа восточного фронта (из I, IV, V и туркестанской красных армий) под командованием старого большевика, боевика-революционера т. Фрунзе и члена РВС т. Куйбышева переходит в победное контрнаступление.

Разгром Колчака является одним из важнейших моментов гражданской войны. Надо только перенестись в обстановку тех дней, чтобы в полной мере осознать значение апрельско-майского удара по Колчаку (равно как и последующего октябрьско-ноябрьского удара по Деникину).

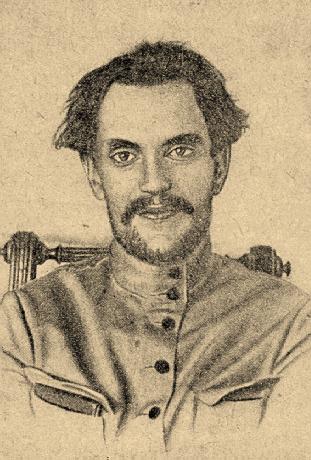

В. В. Куйбышев.

В самом деле, за Колчаком стоял мировой– империализм с его банками и крупнейшей промышленностью; за Колчаком была необъятная территория: Дальневосточный край, вся Сибирь, Урал; у Колчака была армия в несколько сот тысяч человек, успешно двигающаяся на запад, на Москву (не случайно белое командование собиралось переименовать «западную» армию в «московскую»); тыл Колчака обеспечивался 200-тысячной армией интервентов. Наступление на Советскую Россию велось концентрическое, со всех сторон. И вдруг, неожиданно конечно только для империалистов, важнейшее звено цепи – Колчак – вышибается.

План разгрома Колчака разрабатывался и осуществлялся под общим руководством Ленина. Непосредственно возглавлял армии, предназначенные для контрудара по Колчаку, как мы уже знаем, т. Фрунзе. Основная идея плана сводилась к следующему: разбить белые армии, отбросить их за Урал, ликвидировав возможность соединения с деникинцами, и дальше, опираясь на Урал с его промышленностью, революционным пролетариатом и крестьянством, сбросить разбитые белые армии на штыки и вилы сибирских партизан.

Г. Гай.

Так как требовалось ликвидировать возможность соединения колчаковских и деникинских войск у Волги, в районе Самары, куда направлялись силы средней (западной) армии Колчака, то задача красных сводилась прежде всего к удару по этим выдвинувшимся вперед белым войскам, при этом к удару не по фронту, а с фланга и именно с юга на северо-восток, чтобы действительно отрезать восточную контрреволюцию от южной.

Тов. Фрунзе, получивший в свое распоряжение четыре армии общей численностью в 55–60 тыс. бойцов (против 80–85 тыс. белых) на фронте протяженностью до 800 км, решает собрать кулак (ударную группу) в районе Бузулука для удара на Уфу. Свободных сил в его распоряжении нет. Главное командование присылает немногочисленные подкрепления, адресуя их главным образом для V армии (левофланговая армия южной группы). Как быть? И т. Фрунзе идет на оголение таких важнейших направлений своего фронта, как оренбургское и уральское. Он призывает рабочих этих городов взять на себя их защиту. А с этих участков снимает и направляет под Бузулук такие крепкие части, как 25-я дивизия под командованием легендарного героя В. И. Чапаева (О Чапаеве, борьбе с белыми на восточном фронте см. Фурманов, Чапаев.), как конная бригада Каширина, две бригады 31-й дивизии.

Благодаря этим решительным мерам численность ударной группы намечается почти в 24 тыс. бойцов. Принцип сосредоточения в важнейшем направлении основного количества сил проводится т. Фрунзе неуклонно. Он уже готовится, приступить к выполнению плана, но тут вмешивается командование фронтом и почти половину ударной группы (около 10 тыс. бойцов) передает V армии. Фактически в ударной группе (командовал ею ныне покойный Г. В. Зиновьев) насчитывалось 12 тыс. человек, когда она перешла в наступление.

Для облегчения ее действий путем лучшего обеспечения ее правого фланга и отвлечения внимания противника т. Фрунзе приказывает I армии ликвидировать 4-й корпус белых. Эта операция была I армией (командарм т. Гай) успешно выполнена за время с 22 по 26 апреля. Помимо обеспечения действий ударной группы эта операция дала возможность проверить устойчивость белых. Оказалось, как это наша партия и предвидела, что мобилизация крестьян в белую армию сильно ослабила ее. Целые части, перебив офицеров, переходили на нашу сторону, включались в ряды Красной армии. С тем большей уверенностью в победе приступил т. Фрунзе к выполнению основного плана.

Поскольку ударная группа уменьшилась вдвое, он сократил размах ее удара. Первый этап операции – удар на север, на Бугуруслан. В боях с 28 апреля по 4 мая был разгромлен 6-й корпус, основательно потрепан 3-й корпус белых и захвачен Бугуруслан. Особенно отличилась в боях 73-я бригада 25-й дивизии во главе с т. Кутяковым.

И. С. Кутяков

После первого успеха т. Фрунзе намеревается повернуть ударную группу (она получила наименование Туркестанской армии, поскольку во главе группы было поставлено командование этой армии) на восток. Но опять вмешивается командование фронтом. Затруднения на левом фланге V армии настолько нервируют его, что оно требует от т. Фрунзе направления ударной группы не на восток, а на северо-запад на помощь V армии, т. е. буквально в противоположном направлении от того, которое предусматривалось планом т. Фрунзе. Приходится подчиниться. Но выполняя задание комфронта, т. Фрунзе обеспечивает однако возможность выполнения и своего плана. В боях с 5 по 13 мая части туркестанской и V армий разбивают 2-й корпус белых и захватывают Бугульму. Теперь наконец открывается возможность повернуть на восток к Уфе, а затем и к Уралу. Но командование восточным фронтом, не осознавшее сущности плана разгрома Колчака, недоверчиво относившееся к замыслу т. Фрунзе, пыталось и здесь накануне решительного удара изменить направление действии южной группы. Фактически группа расформировывается – из нее изымается V армия. Затем туркестанской армии предлагается опять повернуть на север, к Каме, на помощь II красной армии. С большим трудом т. Фрунзе добивается возможности выполнять свой план, который в сущности был планом партии, ибо полностью вытекал из ее директив и обеспечивал – осуществление ее заданий. В боях с 14 по 17 мая в белебеевском направлении ликвидируется корпус Каппеля – лучшая часть белых. Впереди – путь к реке Белой, к Уфе, куда поспешно отступают разбитые части, вызвав тем самым отступление и остальных (соседних) армий Колчака. Казалось бы сейчас важнейшая задача красных – марш к Уралу.

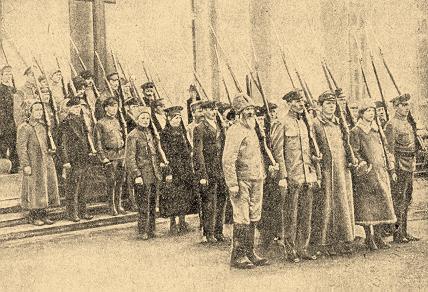

Коммунисты идут на защиту Петрограда.

Но фронтовое командование медлит, оглядывается. В результате красные армии топчутся на месте или продвигаются замедленным шагом. Весть об этом доходит до Ильича. Он немедленно вмешивается в дело. 29 мая он посылает Реввоенсовету восточного фронта следующую телеграмму: «Если мы до зимы не завоюем Урала, то считаю гибель революции неизбежной; напрягите все силы, следите внимательно за положением, мобилизуйте поголовно все прифронтовое население, следите за политработой… Вы отвечаете за то, чтобы части не начали разлагаться и настроение не падало». Только после вмешательства Ильича красные армии вновь переходят в наступление.

В разгар боев на восточном фронте правофланговая армия Деникина – кавказская – двинулась на Царицын, а его левофланговая армия – через Донбасс на Украину, с тем чтобы в дальнейшем двинуться на Москву. Но соединиться с колчаковцами деникинской белой армии так и не удалось – она была остановлена нашими войсками на линии реки Сейм – Лиски – Балашов.

§ 10. Оборона Петрограда

Исключительно большое значение вследствие быстрого продвижения войск Юденича приобрела оборона Петрограда.

В тылу защищавшей его VII красной армии в результате измены группы старых офицеров, находившихся в рядах Красной армии и перешедших обратно на сторону белых, контрреволюционеры, как уже упоминалось, захватили (13 июня) один из крупнейших фортов на берегу Финского залива «Красную горку» и соседний форт «Серая лошадь». Советская власть и партия не могли допустить падения первого города революции.

Центральный комитет партии обратился ко всем партийным организациям с письмом, в котором подчеркивал, что «Советская Россия не может отдать Петроград даже на самое короткое время». «Питерские рабочие, – говорилось дальше в письме, – не жалея сил, отдавали десятки тысяч бойцов на все фронты. Теперь вся Советская Россия должна пойти на помощь Петрограду. ЦК предлагает питерским организациям мобилизовать всех, до единого, рабочих и всех ответственных партийных работников Петроградской, Новгородской, Псковской, Тверской, Олонецкой, Северодвинской, Вологодской (эти две губернии сверх тех, кого они должны дать восточному фронту), Череповецкой и Витебской губерний, всех своих мобилизованных по постановлению комитетов партии и профессиональных союзов отправить на помощь Петрограду как можно скорее. Дорог каждый час. Петроград должен иметь такое количество вооруженных сил, какое нужно, чтобы защищать его от всех нападений».

Для организации обороны Петрограда ЦК партии посылает т. Сталина. Вот что говорит о его роли в защите Питера т. Ворошилов:

"В течение трех недель т. Сталину удается создать перелом. Расхлябанность и растерянность частей быстро ликвидируются, штабы подтягиваются, производятся одна за другой мобилизации питерских рабочих и коммунистов, беспощадно уничтожаются враги и изменники.

Тов. Сталин руководил и оперативной работой военного командования. Вот что он телеграфирует т. Ленину:

«Вслед за „Красной горкой“ ликвидирована „Серая лошадь“, орудия на них в полном порядке, идет быстрая… (неразборчиво) … всех фронтов и крепостей. Морские специалисты уверяют, что взятие „Красной горки“ с моря опрокидывает всю морскую науку. Мне остается лишь оплакивать так называемую науку. Быстрое взятие „Горки“ объясняется самым грубым вмешательством со стороны моей и вообще штатских в оперативные дела, доходившим до отмены приказов по морю и суше и навязывания своих собственных. Считаю своим долгом заявить, что я и впредь буду действовать таким образом, несмотря на все мое благоговение перед наукой. Сталин».

Через 6 дней т. Сталин доносит Ленину:

«Перелом в наших частях начался. За неделю не было у нас ни одного случая частичных или групповых перебежек. Дезертиры возвращаются тысячами. Перебежки из лагеря противника в наш лагерь участились. За неделю к нам перебежало человек 400, большинство с оружием. Вчера днем началось наше наступление. Хотя обещанное подкрепление еще не получено, стоять дальше на той же линии, на которой мы остановились, нельзя было – слишком близко до Питера. Пока что наступление идет успешно, белые бегут, нами сегодня занята линия Керново – Воронине – Слепино – Касково. Взяты нами пленные, 2 или больше орудий, автоматы, патроны. Неприятельские суда не появляются, видимо боятся „Красной горки“, которая теперь вполне наша. Срочно вышлите 2 млн. патронов в мое распоряжение для 6-й дивизии…»

Эти две телеграммы дают полное представление о той громадной творческой работе, которую проделал т. Сталин, ликвидируя опаснейшее положение, создавшееся под Красным Питером" (Ворошилов, Сталин и Красная армия).

Моряки Балтфлота самоотверженно дрались и на суше и на море. Вследствие нехватки угля возможности для действий наших кораблей были очень ограничены, чем не раз пользовался английский флот. Все же наши подводные лодки и миноносцы вывели из строя немало вражеских судов – среди них одну из лучших английских подлодок L-55 (пущена ко дну 4 июня 1919 г.). Уже в 1931 г. эта лодка была поднята нашими водолазами и после ремонта включена в состав морских сил Балтийского моря.

§ 11. Разгром Колчака

К началу июня армии восточного фронта подошли к берегам рек Камы и Белой. Колчаковские армии намеревались здесь закрепиться, опираясь на Уральский хребет. В этот момент Троцкий под влиянием продвижения деникинских армий на север и северозапад потребовал, чтобы армии восточного фронта остановились на линии реки Белой (под Уфой) и чтобы несколько дивизий с востока было переброшено на южный фронт. Предложение Троцкого шло вразрез с приведенной выше директивой Ленина от 29 мая, в которой он предлагал не ослаблять наступления на восток. Такая «забота» Троцкого о южном фронте в ущерб восточному фронту объяснялась опять-таки, как это наблюдалось у некоторых работников украинского фронта, отрицанием международного значения нашей гражданской войны, отрицанием решающего значения обороны Советской России на любом участке для дела мировой пролетарской революции. Не считаясь ни с чем, Троцкий предлагал уделить максимальное внимание наступлению в направлении к границам Западной Европы, без революции в которой, по его мнению, советские республики все равно не могли бы продержаться. Дальнейшее наступление на Колчака отдаляло, по мнению Троцкого, силы Красной армии от западных границ советского государства. Наоборот, удар по Деникину в случае успеха снова привел бы крупные силы Красной армии на Украину, приблизил бы их к границам Западной Европы.

Между тем было совершенно очевидно, что нельзя было «оставлять в руках Колчака Урал с его заводами, с его железнодорожной сетью, где он легко может оправиться, собрать кулак и вновь очутиться у Волги, – нужно сначала прогнать Колчака за Уральский хребет, в сибирские степи, и только после этого заняться переброской сил на юг» (Сталин, Об оппозиции, стр. 110).