полная версия

полная версияИстория Гражданской войны

Всего на юге Антанта имела до 50 тыс. своих собственных солдат, не считая белогвардейцев.

Для «устрашения» большевиков греческое правительство опубликовало следующее решение: «По благоволению святого синода греческое правительство решило послать в Россию одновременно со своими войсками, которые уже совершенно готовы для посадки на транспорты, и трех епископов, четырех архимандритов, сорок священников с клиром избранных людей, хорошо знающих русский язык и обладающих даром красноречия. Цель командировки – духовное воздействие на русских». Так церковь – и не только в Греции, а повсеместно – помогала капиталистам в их борьбе с большевиками.

В середине февраля руководимое Петлюрой правительство Украины, образовавшееся после ухода немцев, подписало договор с Антантой о совместной борьбе с большевиками. По этому договору украинская Директория (так называлось это правительство) обязана была к 1 августа 1919 г. создать армию в 300 тыс. человек. Проект военного договора сопровождался проектом политического договора, который гласил следующее: «1) Франция получает концессию на 50 лет на все украинские железные дороги; 2) Украина берет на себя обязательство уплатить Франции причитающиеся ей долги старого царского и Временного правительства; 3) уплата процентов гарантируется той частью доходов с железных дорог, которые причисляются украинскому правительству; 4) вся финансовая, торговая, промышленная и военная политика Украины в течение пяти лет со дня подписания договора ведется под непосредственным контролем представителей французского правительства».

Этот договор, не осуществившийся только благодаря победам Красной армии, как нельзя лучше разоблачает истинное лицо российской, украинской и прочей буржуазии и их прислужников – меньшевиков и эсеров, оптом и в розницу распродававших Россию, Украину, Дон, Грузию и другие территории, где им временно удавалось прийти к власти.

Французский генерал д'Ансельм уже с середины января 1919 г. принял на себя объединенное командование белыми армиями южной России и войсками империалистов.

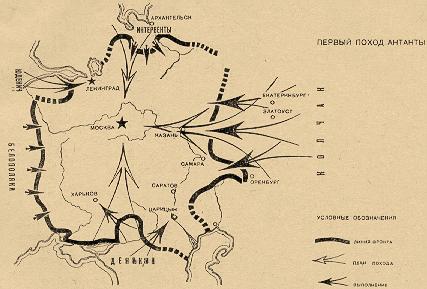

Военный план Антанты сводился к тому, чтобы нанести одновременный удар на Москву: с юга – объединенными силами Антанты при содействии Деникина и Петлюры, с севера – в основном англо-американскими войсками и с востока – силами чехословаков и войск Колчака. Но Антанте этот план, как и прежние ее планы, осуществить снова не удалось. Антанта натолкнулась на все усиливавшееся влияние Октябрьской революции на солдат оккупационных армий (французской, английской и др.), на героизм пролетариев Советского государства и бойцов Красной армии, на революционную агитацию большевистских организаций как на фронте, так и в тылу белых и среди солдат интервенционистских армий.

Активной политикой пролетарского государства при содействии и непосредственной помощи мирового пролетариата план Антанты был сорван. Среди солдат в войсках Антанты начались массовые отказы сражаться против Советской республики. Солдаты требовали возвращения домой, некоторые, наиболее сознательные, переходили на сторону красных. Моряки французского флота, находившегося в Черном море, под руководством Андре Марти начали 19 апреля 1919 г. восстание и отказались выступить против рабочих и крестьян Страны советов (Работа коммунистов среди войск интервентов, революционизирование французских солдат хорошо показаны в пьесе Л. Славина «Интервенция».).

В марте 1919 г. отказались воевать солдаты английского Йоркширского пехотного полка (на северном фронте).

Революционные выступления солдат и моряков Антанты на территории Советской России нашли отклик и на их родине. В войсках, расположенных в Англии, Франции и других государствах, также начались массовые революционные выступления. Таким образом этими войсками нельзя было заменить находившуюся в России интервенционистскую армию. Один из вождей Антанты, руководитель английской интервенционистской политики, Ллойд-Джордж, вынужден был признать, что «если бы он предложил послать для этой цели (т. е. для интервенции. – С. Р.) в Россию английские войска, то в армии поднялся бы мятеж», и что так же настроены и солдаты в американских войсках.

В конце апреля 1919 г. под натиском советских войск началось паническое бегство войск Антанты с Украины. К концу лета войска Антанты вынуждены были очистить север России. Несколько дольше этим войскам удалось задержаться лишь на Дальнем Востоке. Но и отсюда под двойным ударом – Красной армии с фронта и красных партизан с тыла – они должны были эвакуироваться, за исключением японских войск, которые были изгнаны из Приморья только в конце 1922 г.

Войска украинской Директории (петлюровские) ровно ничем не могли помочь войскам Антанты, так как сами едва спаслись от окончательного разгрома их Красной армией. Греческие и румынские войска, находившиеся на Украине, также не могли помочь Антанте, хотя в своих планах Антанта рассчитывала на активное участие румынских войск в интервенции на юге России. Победа советской власти в Венгрии 22 марта 1919 г. окончательно расстроила планы Антанты.

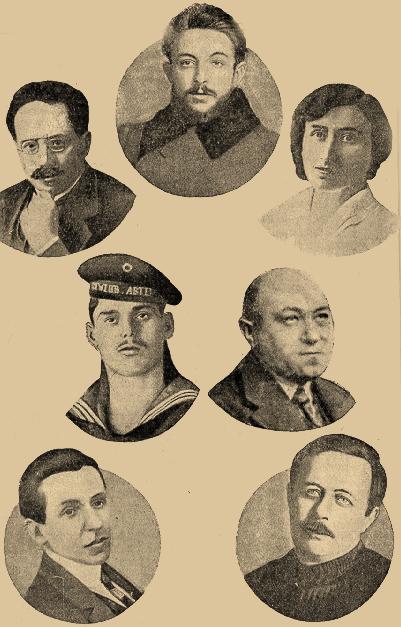

Руководители революционного движения в капиталистических странах в 1919 г. Слева направо: 1-й ряд: К. Либкнехт, Е. Левинэ, Р. Люксембург; 2-й ряд: Р. Эгльгофер (команд, баварской красной армии), Ракоши; 3-й ряд: Тибор Самуэли (военный комиссар Венгерской советской республики), А. Марти.

На румынские войска была возложена задача подавления Венгерской советской республики.

Факту вынужденного отказа Антанты от использования своих войск Ленин придавал исключительно большое значение, расценивая его как огромную победу коммунистической партии и советской власти. Он неоднократно подчеркивал, что «победа, которую мы одержали, вынудив убрать английские и французские войска, была самой главной победой, которую мы одержали над Антантой. Мы у нее отняли ее солдат. Мы на ее бесконечное военное и техническое превосходство ответили тем, что отняли это превосходство солидарностью трудящихся против империалистических правительств» (Ленин, т. XXIV, стр. 594).

§ 4. Захват Перми белыми войсками и роль товарища Сталина в восстановлении положения

Но Антанта вовсе не собиралась отказаться от борьбы с советской властью. Убедившись на опыте в невозможности использовать свои собственные армии для борьбы с Советской республикой, Антанта переносит центр тяжести на организацию и проведение наступления в основном силами белогвардейцев.

Установление советской власти в Венгрии, а в апреле и в Баварии, близость красных армий к Западной Украине и Румынии и возможность соединения нашей и венгерской красных армий представляли самую непосредственную угрозу существованию капиталистического строя в Западной Европе. С целью отвлечь силы Красной армии с западного фронта на восточный Антанта особенное внимание уделяет организации наступления белых армий с востока. Выполнение этой задачи возлагается на Колчака. Последний еще в конце 1918 г., убедившись в невозможности соединиться с южной (красновско-деникинской) контрреволюцией, решил попытать счастья на севере, на правом фланге своего фронта. На юге на путях через Волгу непреодолимой преградой стоял Царицын, город-герой, обороняемый замечательной армией под водительством Сталина и Ворошилова. Но на Каме, на левом фланге нашего фронта, не было такого барьера. Части III Красной армии лишены были того неповторимого руководства, которое имели благодаря Сталину и Ворошилову бойцы южного фронта, царицынского его участка. Колчак знал через офицеров-предателей, бежавших из Красной армии, через своих шпионов о слабых местах" III армии, о плохой обороне Перми. И сосредоточив на правом фланге крупные силы, он в продолжение ноября – декабря 1918 г. пытается прорвать красный фронт и выйти на соединение с двигавшимися от Архангельска английскими и русскими белогвардейскими войсками. Частично эту задачу ему удалось разрешить. 24 декабря белые захватили Пермь. Оборонявшая город III Красная армия отступила под ударами численно превосходивших ее белых войск.

«В результате шестимесячных бессменных боев, – как пишет т. Ворошилов в работе „Сталин и Красная армия“, – при отсутствии сколько-нибудь надежных резервов, при необеспеченности тыла, отвратительно налаженном продовольствии (29-я дивизия 5 суток отбивалась буквально без куска хлеба), при 35-градусном морозе, полном бездорожье, огромной растянутости фронта (более 400 километров), при слабом штабе III армия оказалась не в состоянии устоять против натиска превосходных сил противника. Для полноты безотрадной картины надо прибавить массовые измены командного состава из бывших офицеров, сдачу в плен целых полков как результат плохого классового отбора пополнений и никуда негодное командование. В такой обстановке III армия окончательно разваливалась, беспорядочно отступала, проделав за 20 дней 300 километров и потеряв за эти дни 18 тыс. бойцов, десятки орудий, сотни пулеметов и т. д. Противник стал быстро продвигаться вперед, создавая реальную угрозу Вятке и всему восточному фронту».

Центральный комитет партии, Ленин ясно видели, к каким тяжелым для революции последствиям может привести дальнейшее продвижение Колчака. Его надо было как можно скорее остановить, и Центральный комитет постановляет: «Назначить партийно-следственную комиссию в составе членов ЦК Дзержинского, Сталина для подробного расследования причин сдачи Перми, последних поражений на уральском фронте, равно выяснения всех обстоятельств, сопровождающих указанные явления. ЦК предоставляет комиссии принимать все необходимые меры к скорейшему восстановлению как партийной, так и советской работы во всем районе III и II армий» (телеграмма т. Свердлова за № 00079). Это постановление как будто ограничивает функции тт. Сталина и Дзержинского «расследованием причин сдачи Перми и последних поражений на уральском фронте». Но т. Сталин центр тяжести своей «партийно-следственной» работы переносит на принятие действенных мер по восстановлению положения, укреплению фронта и т. д.

Буквально в течение каких-нибудь десяти-пятнадцати дней т. Сталин добивается перелома в деле укрепления боеспособности III армии. Он организует отправку на фронт классово надежных пополнений, организует чистку советских и партийных учреждений в тылу армии, очищает штабы от изменнических бывших офицеров, создает ревкомы, налаживает работу на железных дорогах, укрепляет военные органы, руководит насаждением крепких партийных и советских организаций в деревне и т. д. и т. п. И в итоге достигает приостановки наступления противника, перелома в настроении III армии, а в дальнейшем и перехода ее в контрнаступление.

Расследовав причины поражения под Пермью, т. Сталин свои выводы и предложения изложил в обширном и исчерпывающем отчете Ленину.

Тов. Сталин вскрыл и разоблачил практиковавшуюся Всероссийским главным штабом с ведома и благословения Троцкого систему комплектования частей мобилизуемыми вне зависимости от их социального положения. В результате этого в Красную армию проникали классово враждебные элементы, при первом удобном случае переходившие на сторону врага. Товарищ Сталин потребовал отмены вредительской инструкции Всероглавштаба и восстановления четкого классового отбора в армию, как этого требовал и декрет об организации Красной армии. Тов. Сталин вскрыл недостатки в системе руководства войсками на фронте со стороны Реввоенсовета Республики и Главкома, указал на неправильный подход к резервам, на слабую работу тыловых организаций и т. д. Выводы и предложения его, имевшие огромное принципиальное значение и касавшиеся не только III армии, были приняты и распространены на всю Красную армию.

Из небольшого пермского опыта т. Сталин сделал выводы, оказавшие самое благотворное влияние на боевую работу всей Красной армии восточного фронта.

В январе 1919 г. перешли в наступление против Колчака и остальные армии восточного фронта, особенно успешно развив натиск на правом фланге, где нами был взят Уральск. Но благодаря поддержке Антанты и активной политике буржуазно-помещичьей контрреволюции белые армии в течение первых месяцев 1919 г. значительно выросли количественно и настолько окрепли, что к весне смогли вновь перейти в решительное наступление на Страну советов.

§ 5. Наступление Колчака на восточном фронте

Весной 1919 г. Антанта осуществляет свой первый поход на Советскую Россию.

«Поход этот был комбинированный, ибо предполагал совместное нападение Колчака, Деникина, Польши и Юденича и смешанных англо-русских отрядов в Туркестане и Архангельске» (Сталин, Новый поход Антанты на Россию, «Правда» № 111, 1920 г.).

Главный удар должен был наносить Колчак. Деникин, Юденич и войска, действовавшие от Архангельска, наносили вспомогательный удар, причем армии Деникина и Колчака должны были соединиться в Саратове для дальнейшего совместного наступления на Москву. Намечалось также, как и в конце 1918 г., соединение правого фланга колчаковской армии с наступавшими от Архангельска на юг войсками в районе Котлас – Вятка. Юденич двигался на Петроград. Войска белой Польши активными действиями вдоль нашей западной границы должны были приковывать силы Красной армии к западному фронту. Такая же задача ставилась и перед белогвардейскими войсками, действовавшими в Средней Азии (в Туркестане).

Как указал т. Сталин в одной из своих статей, "цель похода была формулирована в докладе Гучкова (видный белогвардеец. – С. Р.) Деникину: «Задушить большевизм одним ударом, лишив его основных жизненных центров – Москвы и Петрограда». Самый же план похода был набросан, в письме Деникина Колчаку, перехваченном нами вместе со штабом Гришина – Алмазова весной 1919 г.

«Главное – не останавливаться на Волге, – писал Деникин Колчаку, – а бить дальше на сердце большевизма, на Москву. Я надеюсь встретиться с вами в Саратове… Поляки будут делать свое дело, что же касается Юденича, он готов и не замедлит ударить на Петроград…» (Сталин, К военному положению на юге, «Правда» № 293, 1919 г.).

Колчак при поддержке капиталистов и помещиков, но в основном на средства Антанты сумел сколотить огромную армию численностью примерно до 300 тыс. бойцов. Из них он сосредоточил на нашем восточном фронте около половины. Численность деникинских вооруженных сил также равнялась примерно 200 тыс. человек, из них на фронте было 60–70 тыс. бойцов. Юденич имел на петроградском фронте около 7 тыс. бойцов.

Красная армия, насчитывавшая к 1 марта 1919 г. около 1 400 тыс. человек, смогла выставить на все фронты около 450 тыс. бойцов, из них на восточный фронт – около 110 тыс. бойцов и на южный – около 90 тыс. бойцов.

Март был выбран Антантой для наступления не случайно. Дело в том, что продовольственное положение в городах в этот период особенно обострилось. Освобождение Украины и частично Поволжья, где находились большие запасы хлеба, не улучшило существенно дела из-за транспортной разрухи. Железные дороги находились в полуразрушенном состоянии, и даже здоровые паровозы не могли работать с полной нагрузкой из-за отсутствия топлива – угля и нефти.

Первый поход Антанты, так же как это было и летом 1918 г., сопровождался организацией кулацких восстаний в тылу Красной армии. Ленин на VIII съезде партии (март 1919 г.) подчеркивал, что «в восстаниях, которые начали уже волной обходить земледельческую Россию, ясно виден общий план, и этот план ясно связан с военным планом белогвардейцев, решивших на март общее наступление и организацию ряда восстаний» (Ленин, т. XXIV, стр. 139).

Особенно болезненно отразилось на положении находившихся на Дону красных армий вешенское восстание (Вешенское восстание, гражданская война на Дону в 1919 г. освещены очень хорошо в 3-й книге «Тихий Дон» Шолохова.). Это восстание казаков в тылу красных армий ослабило наш южный фронт. Белогвардейцы всячески разжигали восстание, но приближение белых, правильная политика партии, принятые командованием меры отрезвляюще подействовали на заколебавшееся было казачество.

§ 6. Укрепление союза рабочего класса с середняком и VIII съезд партии

Определившийся к осени 1918 г. поворот середняка в сторону советской власти, оформление военно-политического союза пролетариата и среднего крестьянства способствовали тому, что в кулацкие восстания весной 1919 г. кулаку удалось втянуть значительно меньшее количество середняков, нежели в 1918 г. Но все же некоторая часть середняков все еще поддалась агитации кулачества. Причины этого были двоякого порядка. С одной стороны, успехи Красной армии к началу 1919 г. на восточном и южном фронтах, особенно на Украине, создали в крестьянстве уверенность, что опасность восстановления помещичьего господства миновала. Поэтому середняк стал менее охотно давать хлеб взаймы рабочему государству. Кулаки к тому же всячески подбивали середняка припрятывать хлеб, с тем чтобы продавать его втридорога мешочнику и спекулянту. С другой стороны, при сборе в порядке продовольственной разверстки хлеба в деревне продотряды не всегда умели отличить и отделить середняка от кулака. Как указывал Владимир Ильич, сплошь и рядом удары, предназначавшиеся для кулаков, своей тяжестью падали на среднее крестьянство.

Но Ленин и партия для того и отмечали эти ошибки, чтобы их исправлять, чтобы мобилизовать на борьбу против трудностей и на преодоление их рабочий класс и трудящееся крестьянство. В этом отношении громаднейшее историческое значение имели решения VIII съезда партии (в марте 1919 г.) о союзе с середняком.

Ленин выступил на съезде со специальным докладом о работе в деревне, поставив в докладе со всей силой вопрос о недопустимости насилия по отношению к среднему крестьянству. «Не сметь командовать! Вот правило, которое мы себе поставили» – так говорил Ильич под аплодисменты всего съезда (Ленин, т. XXIV, стр. 168).

Центральное место в докладе было уделено Владимиром Ильичом задаче установления и обеспечения союза рабочего класса со средним крестьянством. При этом Ленин подчеркивал необходимость всемерного обеспечения руководящей роли рабочего класса в этом союзе как важнейшего условия крепости диктатуры пролетариата. Решения съезда имели огромное значение для дальнейшего закрепления союза рабочего класса со средним крестьянством и наших побед в гражданской войне. Съезд в особом обращении ко всей партии и рабочему классу приковал внимание всех членов партии и всех рабочих к военному положению республики.

«Враги советской власти, – говорилось в обращении, – напрягают все силы, чтобы нанести пролетариату решительный удар. Колчак, Деникин, петлюровцы и белогвардейцы на западе готовили к марту общее наступление на всех фронтах. Их план заключался в том, чтобы одновременно с общим наступлением поднять ряд восстаний внутри страны, преимущественно в ближайшем тылу Красной армии… Использование тяжелого продовольственного положения прямо входит в ближайший план всех врагов пролетариата. Левые эсеры в своих последних выступлениях были прямым орудием общего плана царских генералов – Деникина и Колчака. Часть меньшевиков столь же усердно выступает в роли агентов белой гвардии». Обращение призывало все партийные и советские организации «немедленно мобилизовать свои силы и быть готовыми ответить беспощадным ударом на всякую попытку использовать трудные месяцы для срыва государственного строительства пролетариата».

§ 7. Военный вопрос на VIII съезде партии

VIII съезд подвел итоги более чем годичной работы по военному строительству. Эти итоги нашли отражение как в особой резолюции съезда по военному вопросу, так и в программе партии (в области военной), принятой съездом. Съезд дал решительный отпор всем, кто в той или иной форме выступал против военной политики партии. Важнейшие задачи партии в военном вопросе сводились в тот период к необходимости покончить с партизанщиной, создать регулярную Красную армию с железной воинской дисциплиной, основанной на классовом сознании бойцов, широко привлечь к делу строительства вооруженных сил пролетарского государства старых военных специалистов. Резолюцию по этому вопросу защищали на съезде Ленин и Сталин. Против них выступали сторонники сохранения в Красной армии элементов партизанщины и отказа от использования военных специалистов. Выдержки из речи т. Сталина по военному вопросу дают исчерпывающее представление о сущности споров на VIII съезде партии. В этой речи взгляды и предложения военной оппозиции, защищавшиеся В. Смирновым, докатившимся впоследствии, как и Троцкий, до открытой контрреволюции, подверглись беспощадной критике и разоблачению. Им – этим предложениям – т. Сталин противопоставил четкую ленинскую программу – перечень основных задач в области военного строительства.

"Все вопросы, затронутые здесь, – говорил на съезде т. Сталин, – сводятся к одному: быть или не быть в России строго дисциплинированной армии. Весь вопрос в этом. Полгода назад или 8 месяцев назад у нас была новая армия, после развала старой, царской, – добровольческая, плохо организованная армия, с коллективным управлением и командованием, не подчиняющаяся приказам. Это был период, когда обозначилось наступление со стороны Антанты более или менее ясно. Состав армии был главным образом, если не исключительно, рабочий. Ввиду отсутствия дисциплины, ввиду отсутствия стройности этой добровольческой армии, ввиду того, что приказы не исполнялись, ввиду дезорганизации в управлении армии мы терпели поражения, дошли до того, что отобрали у нас Казань, а с юга наступал Краснов… Факты говорили, что добровольческая армия, плохо организованная и дисциплинированная армия, не выдерживает критики, что мы, Советская Республика, не сумеем оборонять нашу республику, если не создадим другой армии, армии регулярной, проникнутой духом дисциплины, с хорошо поставленным политическим отделом, умеющей и могущей по первому приказу встать на ноги и идти на врага.

…Вопрос состоит в том, чтобы дисциплину сознательную, ту, которая была у нас, плохо ли, хорошо ли, в период добровольчества, чтобы сознательно дополнять дисциплиной железной. Я должен сказать, что те элементы, нерабочие, которые составляют большинство нашей армии, – крестьяне, они не будут драться за социализм, не будут. Добровольно они не хотят драться. Целый ряд фактов на всех фронтах указывает на это. Целый ряд бунтов в тылу, на фронтах, целый ряд эксцессов на фронтах показывают, что непролетарские элементы, составляющие большинство нашей армии, драться добровольно за коммунизм не хотят. Отсюда наша задача – эти элементы заставить воевать, идти за пролетариатом, не только в тылу, но и на фронтах, заставить воевать с империализмом и в этом ходе сплочения вооруженного крестьянства вокруг пролетариев завершить строительство настоящей регулярной армии, единственно способной защищать страну. Так стоит вопрос.

…Либо создадим настоящую рабоче-крестьянскую, по преимуществу крестьянскую, строго дисциплинированную армию и защитим республику, либо пропадем.

…Проект, представленный т. Смирновым, имеет, делает все попытки, прикрытые, правда, и не очень ясные, но для меня ясные, все попытки к тому, чтобы подорвать дисциплину, дать облегчение крестьянским элементам, помешать сковать их в единую дисциплинированную массу" (Сталин, Об оппозиции, стр. 668–669).

Программа военной оппозиции была ошибочной. Но среди военных оппозиционеров были великолепные работники, закаленные большевики-революционеры, непосредственные строители Красной армии и ее командиры, без которых на фронте нельзя было обойтись. Находясь все время в фронтовой обстановке, они непосредственно на себе испытывали тяжелые последствия ошибочного руководства Красной армией со стороны центрального военного аппарата и возглавлявшего его Троцкого. Тов. Ворошилов в своем докладе «15 лет Красной армии» указывал: «Большинство военных делегатов, прибывших с многочисленных фронтов, поставили перед съездом партии резко вопрос о руководстве строительством и боевыми операциями Красной армии со стороны РВС и Троцкого… Военные делегаты почти единодушно сходились на том, что Красная армия того времени была еще не организована как регулярная армия, что работа РВС Республики в области организационного творчества идет из рук вон плохо. Делегаты докладывали о том, как на местах с помощью партийных комитетов, опираясь на рабочих, приходится наспех сколачивать воинские части и без всякой предварительной подготовки бросать их на затычки прорыва или на подкрепление нашим измотанным боями частям. Жаловались, что никаких подкреплений из центра нет и пр. Констатировали неправильное толкование РВСР роли военспецов, что порождало и трения на местах и измены ряда бывших офицеров. Было сильное недовольство Троцким за его черствое, враждебное отношение к старым большевикам, находившимся на фронтах и на своем горбу выносившим все тяжести боевой страды. Уже к этому времени Троцкий пытался расстрелять целый ряд ответственнейших военных коммунистов-фронтовиков, и только вмешательство ЦК и сопротивление, оказанное фронтовыми работниками, предотвратили гибель ряда лиц».