полная версия

полная версияИстория Гражданской войны

Остановка победоносного наступления на Колчака понизила бы боевое настроение красноармейских частей. Мало того, в этом случае Красная армия лишилась бы поддержки десятков тысяч уральских рабочих и сибирских крестьян-партизан, под руководством партии не прекращавших борьбы с колчаковцами и готовившихся принять на свои штыки, рогатины и вилы разбитых и отброшенных Красной армией белогвардейцев.

Еще в период весеннего наступления Колчака в его тылу развернулись восстания рабочих и крестьян под руководством подпольных большевистских организаций. Одно из первых восстаний – Кустанайское – в марте – апреле 1919 г. хотя и было подавлено колчаковцами с исключительной жестокостью (число жертв насчитывается до 18 тыс. человек!), но свою роль сыграло: белые вынуждены были в разгар своего наступления снять с фронта крупные силы.

Главком С. С. Каменев и начальник штаба П. П. Лебедев.

Еще большее значение имели восстания и партизанская борьба в тылу колчаковских армий во второй половине 1919 г., проводившиеся в соответствии с решениями II конференции подпольных партийных организаций Сибири и под руководством Сибирского бюро ЦК партии. В свою очередь Сиббюро ЦК партии согласовывало свою деятельность с планами командования восточного фронта, а в дальнейшем V армии. 19 июля Центральный комитет партии принял специальное постановление о сибирских партизанских отрядах. Этим постановлением предлагалось разрозненным отрядам объединиться, перейти к централизованному командованию, установить более тесную связь с подпольными партийными организациями. Работникам восточного фронта предлагалось установить тесную связь с партизанами, согласовать действия Красной армии с действиями партизан.

Это постановление сыграло решающую роль в развертывании и активизации партизанского движения в Сибири. В Западной Сибири вдоль Алтайской железной дороги действовали отряды Мамонтова (в Славгородском уезде) и Громова (в Каменском уезде) по 3–4 тыс. бойцов у каждого. В захвате Барнаула, Семипалатинска алтайские партизаны сыграли огромную роль.

В Енисейской губернии выдающуюся помощь частям Красной армии оказали партизанские отряды тт. В. Г. Яковенко, П. Е. Щетинкина и А. Д. Кравченко. Черемховские рабочие, восставшие 19 декабря, миньярские, красноярские и иркутские рабочие, железнодорожники – все они своей самоотверженной борьбой за власть советов ускорили ликвидацию колчаковщины.

Именно эта поддержка уральских и сибирских рабочих и крестьян больше, чем чтобы то ни было, давала возможность в конечном счете, после окончательного разгрома Колчака, снять часть войск восточного фронта и перебросить их на южный. Это можно было бы сделать тем легче, что с выходом в Сибирь восточный фронт сокращался по своей протяженности с севера на юг до 400 километров, а чем дальше, тем еще больше – против 1 200 километров к началу нашего контрудара.

В случае же приостановки наступления Красной армии на Колчака, как это предлагал Троцкий, Колчак сумел– бы оправиться, сумел бы потопить в крови партизанское движение и с новыми силами двинулся бы на Москву.

Исходя из этого, Центральный комитет отверг план – Троцкого как план, грозивший Советской России тягчайшими последствиями, и отстранил самого Троцкого от участия в делах восточного фронта. Вместе с тем Центральный комитет заменил сторонника плана Троцкого – тогдашнего главнокомандующего Вацетиса – новым главкомом С. С. Каменевым и потребовал продолжения наступления на Колчака. Последовавший вскоре разгром Колчака полностью подтвердил правильность линии Центрального комитета партии, правильность требований Ленина.

В борьбе за Урал в уфимской, златоустовской и челябинской операциях, так же как и в предыдущих операциях и боях, армии восточного фронта проявили исключительные стойкость и героизм. Коммунисты, командиры от младших до командующих дивизиями и армиями, своим личным примером воодушевляли уставших бойцов.

В боях за Уфу при переправе через реку Белую был такой случай. Иваново-вознесенский полк переправился на вражеский берег, оттеснил белых, но, расстреляв все патроны, вынужден был закрепиться в ожидании подкрепления. Этим воспользовался противник. "И вот, – рассказывает участник этого боя, покойный пролетарский писатель Дм. Фурманов, – когда вместо демонстративных атак неприятель повел настоящее широкое наступление, – дрогнули цепи, не выдержали бойцы, попятились. Командир и комиссар останавливают бойцов. Они скачут по флангам, кричат, чтобы остановились отступающие, быстро-быстро объясняют, что бежать все равно некуда, – позади река, перевозить нельзя, что надо встать, закрепиться, надо принять атаку. И дрогнувшие было бойцы задержались, перестали отступать. В это время к цепям подскакало несколько всадников, они поспрыгивали на землю. Это Фрунзе, с ним начальник политотдела армии Траллин, несколько близких людей… Он с винтовкой забежал вперед: «Ура! Ура! Товарищи, вперед!»

Все те, что были близко, его узнали. С быстротой молнии весть промчалась по цепям. Бойцов охватил энтузиазм, они с бешенством бросились вперед. Момент был исключительный. Редко-редко стреляли, патронов было мало, неслись со штыками на лавины наступающего неприятеля. И так велика сила героического подъема, что дрогнули теперь цепи врага, повернулись, побежали… Перелом был совершен, положение восстановлено" (Дм. Фурманов; Чапаев).

В бою под Уфой самоотверженно дралась 25-я, ныне Чапаевская, дивизия со своим славным начдивом впереди. Именно здесь в районе Красный Яр – деревня Турбаслы ударные офицерские и юнкерские части Колчака вели в период с 7 по 9 июня «психическую атаку» на чапаевцев, ту самую атаку, которая с таким волнующим мастерством показана в кинокартине «Чапаев».

Из этих боев дивизия вышла победительницей. Вскоре после взятия Уфы 25-я дивизия была переброшена на южный Урал и здесь-то, в бою под Лбищенском, 5 сентября погиб (утонул в р. Урал) Чапаев. Одной из причин успеха белоказаков было плохо организованное охранение штаба Чапаевской дивизии.

Во многих боях непосредственная помощь рабочих, восстававших в тылу белых, или выступления партизан обеспечивали успех Красной армии. Так например «бой за Челябинск продолжался несколько дней и обошелся нам в 1 500 убитых и раненых. Город переходил из рук в руки. В самый критический момент выручили челябинские рабочие, которые в количестве четырех сотен ввязались е бой. Появление этих людей в рабочих блузах с винтовками в руках вызвало огромный энтузиазм среди красноармейцев. Важно было не то, что пришло 400 новых бойцов, а те, что красноармейцы всем существом почувствовали, что с ними народ. И несмотря на то, что нас было меньше и что патронов было так мало, что приходилось не раз ходить в штыки на противника без единого заряда, моральный перевес решил дело» (из воспоминаний участника).

Героизм красноармейцев, рабочих и крестьян, руководимых большевистской партией во главе с Лениным, обеспечил победу Красной армии на востоке. Колчак был разбит, Урал освобожден от белых. Красные армии победоносно двигались по сибирским степям. Первый комбинированный поход Антанты провалился.

В. И. Чапаев.

Глава пятая

Второй поход Антанты. Осень 1919 г

§ 1. Антантовский план «похода четырнадцати государств» и его провал

Провал открытой интервенции и первого большого похода на Советскую Россию не остановил Антанту. Меньше всего она собиралась прекратить борьбу с социалистическим государством. Потому именно Антанта и организовала первый поход как комбинированный, т. е. как наступление со всех сторон, чтобы в случае неудачи на одном направлении добиться успехов на другом. Поражение Колчака заставило Антанту переключить главное внимание на других генералов – Деникина и Юденича. За время первого похода Антанты вооруженные силы Деникина значительно выросли за счет добровольцев из кулаков, буржуазных сынков и офицеров, а также за счет насильно мобилизованных крестьян. К концу июня Деникин сумел выставить на фронт около 100 тыс. бойцов.

Всемерно укрепляя и вооружая белые армии, но все же не полагаясь целиком на их боеспособность, Антанта начинает отыскивать и другие пути организации нападения на Советскую страну. Орудиями такого нападения должны были стать, по мысли руководителей Антанты, государства, расположенные вдоль границ советских республик, главным образом вдоль западной границы.

Еще во время первого похода Антанты наметилась, как писал т. Сталин, "новая комбинация, новая прикрытая форма вооруженного вмешательства, правда, более сложная, чем открытое вмешательство, но зато более «удобная» для «цивилизованной» и «гуманной» Антанты. Мы имеем в виду наскоро сколоченный империализмом союз буржуазных правительств – Румынии, Галиции, Польши, Германии, Финляндии – против Советской России… К чему «опасная» для империализма открытая интервенция, требующая к тому же больших жертв, раз есть возможность организовать прикрытую национальным флагом и «совершенно безопасную» интервенцию за чужой счет, за счет «малых» народностей: война Румынии и Галиции, Польши и Германии с Россией. Но это ведь война за «национальное существование», за «охрану восточной границы» против большевистского «империализма», война, ведомая «самими» румынами и галичанами, поляками и германцами, – причем же тут Антанта? Правда, последняя снабжает их деньгами и вооружением, но это ведь простая финансовая операция, освященная международным правом «цивилизованного» мира. Разве не ясно, что Антанта чиста, как голубь, что она «против» интервенции…

Так империализм от политики бряцания оружием, политики открытой интервенции вынужден перейти к политике замаскированной интервенции, к политике втягивания в борьбу с социализмом малых и больших зависимых национальностей" (Сталин, статья «Резервы империализма», см. «Жизнь национальностей» № 9 (17) за 1919 г.).

Но весной 1919 г. буржуазия Польши, Румынии, Эстонии и других государств была занята борьбой с революционным движением в своих странах. К тому же Румынии вскоре была поручена борьба с Советской Венгрией, а перед германской буржуазией стояла задача борьбы с растущим влиянием коммунистов, с советской Баварией. Поэтому буржуазия всех этих государств не могла в тот период выделить крупных сил для борьбы с Советской Россией.

К осени 1919 г. положение в Западной Европе изменилось. При непосредственной поддержке Антанты советская власть в Баварии и в Венгрии была задушена. Еще до этого советская власть была свергнута в Эстонии, Латвии и Литве. Жесточайшим террором подавлялись малейшие попытки рабочих и крестьян выступить в защиту своих классовых интересов. Теперь Антанта могла уже попытаться мобилизовать все эти страны на борьбу с пролетарским государством.

На осень 1919 г. был намечен «поход четырнадцати государств» против Страны советов. Инициатором и организатором этой новой, замаскированной интервенции был английский военный министр Черчилль. Как передавала зарубежная печать, Черчилль сообщил съезду партии консерваторов «о подготовляемом Антантой смертоносном ударе по русской революции. После сосредоточения всевозможных военных припасов вдоль всех границ Советской России начнется наступление на Москву армий четырнадцати государств. Это наступление должно начаться в конце августа или в начале сентября. По расчетам Черчилля, Петроград должен пасть в сентябре, а Москва к рождеству. Далее впредь до окончания усмирительной работы в стране Россией будет управлять смешанная комиссия под военной диктатурой».

Черчилль пытался опровергать эти сообщения печати, но, как указывал Ленин, «если бы даже этот источник оказался неправильным, мы прекрасно знаем, что дела Черчилля и английских империалистов были именно таковы… на Финляндию, Эстляндию и другие мелкие страны оказывались все меры воздействия для того, чтобы они воевали против Советской России» (Ленин, т. XXIV, стр. 596).

Буржуазная печать заранее на все лады кричала о предстоящем успехе «похода четырнадцати государств», надеясь на скорый разгром большевиков. Но из этого похода ничего не вышло. Он был сорван активной политикой советской власти.

Какие страны входили в число этих четырнадцати государств? Ленин на одном из документов составил для себя их список. В него вошли: Англия, США, Франция, Япония, Италия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Украина, Грузия, Азербайджан и Армения – итого четырнадцать государств. А сбоку списка в скобках Владимир Ильич приписал: «колчакия», «деникия».

Уже из списка видно, какое значительное место занимали в этом предполагавшемся походе мелкие государства, образовавшиеся после Октябрьской революции. Было ясно, что меньше всего Англия, Франция и другие страны Антанты намеревались повторить опыт с использованием своих собственных войск. Слишком свежи были еще в памяти империалистов зарницы революционных восстаний во французских и английских войсках и флоте в 1917, 1918 и 1919 гг. Пушечное мясо для похода должны были поставить именно армии мелких государств. Но распоряжаться этими армиями, как своими собственными армиями, Антанта не могла. «Тот факт, – отмечал еще в 1920 г. т. Сталин, – что эти армии действуют по директивам Антанты, отнюдь не опровергает наличия тех трений, которые существуют и будут существовать между Антантой и национальными интересами государств, войсками которых пользуется Антанта» (Сталин, Об Октябрьской революции, стр. 23).

Антанта требовала, чтобы мелкие государства помогали российской контрреволюции, между тем как победы Колчака, Деникина и Юденича грозили прежде всего ликвидацией самостоятельности этих стран. Белые генералы даже не трудились скрывать, что они воюют за старую «единую и неделимую» Россию. Колчак категорически восставал против независимости Финляндии. Эстонию и Латвию белогвардейцы рассматривали как составные части старой России. Не соглашались они признать самостоятельность Польши и кавказских республик. Вот почему, несмотря на нажим Антанты, большинство мелких государств под всякими предлогами либо вовсе отказывалось выступать совместно с белыми армиями против Советской России, либо ограничивалось посылкой на фронт в помощь белогвардейцам против Красной армии небольших частей.

Буржуазия всех вновь образовавшихся республик боялась большевиков, готова была сама с ними воевать и не однажды выступала с вооруженной силой против Советской России. Но в то же время ей вовсе не хотелось помогать борьбе царских генералов с большевиками, тем более что национальная и мирная политика советской власти обеспечивала окраинным республикам полную возможность самостоятельного существования.

Когда перед мелкими государствами, говорил по этому поводу Ленин, «встал вопрос ребром идти ли с Антантой, помогать ли ей душить большевиков, или помочь большевикам своим нейтралитетом, – оказалось, что мы выиграли тяжбу и получили нейтралитет, хотя V нас не было никаких договоров, а у Англии, Франции и Америки были всякие векселя, всякие договоры, – все-таки маленькие страны поступили так, как хотели мы, не потому, что буржуазии польской, финляндской, литовской, латышской доставляло удовольствие вести свою политику ради прекрасных глаз большевиков, – это, конечно, чепуха – а потому, что мы были правы в своем определении всемирноисторических сил: что либо зверский капитал победит и, будь какая угодно демократическая республика, он будет душить все малые народы мира, либо диктатура пролетариата – и только в этом надежда всех трудящихся и всех малых, забитых, слабых народов» (Ленин, т. XXIV, стр. 598).

Так же как в начале 1919 г. Советская Россия отняла у Антанты ее собственных солдат, так теперь, осенью 1919 г. Советская Россия отвоевала у Антанты эти малые народы. Эту победу Владимир Ильич расценивал как победу всемирно-исторического значения, неоднократно подробно разбирая и объясняя ее причины.

§ 2. Начало второго похода Антанты и наступление Деникина

«Поход четырнадцати государств» на Советскую республику должен был сопровождаться и одновременным наступлением белых армий Провал похода вынудил Антанту обратить все свое внимание на белогвардейские вооруженные силы. Используя эти вооруженные силы, Антанта проводит осенью 1919 г. свой второй поход.

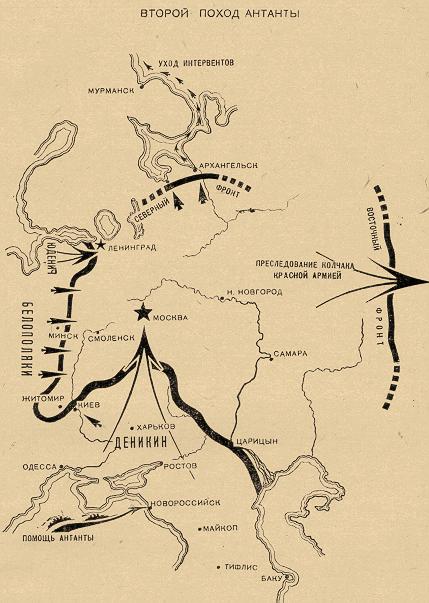

«Поход этот был также комбинированный, ибо он предполагал совместное нападение Деникина, Польши и Юденича (Колчак был сброшен со счета). Центр тяжести похода лежит на этот раз на юге в районе Деникина» (Сталин). Юденич, как и весной должен был наносить вспомогательный удар на Петроград. Белая Польша попрежнему должна была приковывать советские войска к западному фронту.

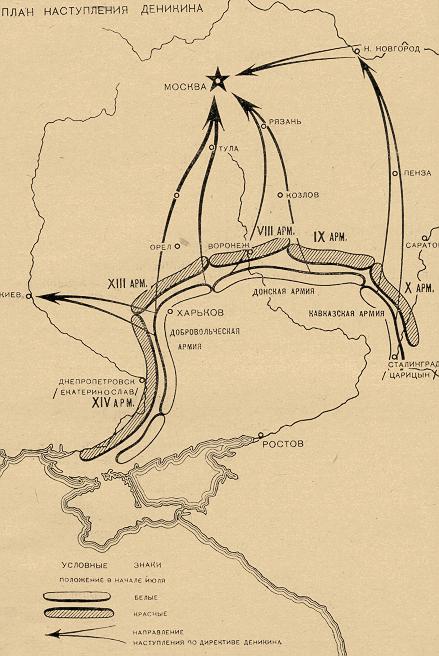

30 июня белым удалось захватить Царицын и тем самым закрепить свое господство на всей территории Донской области. Это была серьезная потеря, хотя она и представляла сейчас меньшую опасность нежели в конце 1918 г. или весной 1919 г., когда на восточном фронте белые подходили к Волге и реальна была угроза соединения вооруженных сил восточной и южной контрреволюции. К этому же времени белыми войсками были захвачены Левобережная Украина (включая Харьков) и Крым. Упоенный своими успехами и подгоняемый Антантой, Деникин 3 июля, находясь еще от Москвы на расстоянии в добрых 700 километров, издает приказ по всем своим армиям о переходе в решительное наступление, «имея конечной целью захват сердца России – Москвы».

Правофланговая кавказская армия под командованием генерала Врангеля должна была наступать на Саратов – Пензу – Нижний-Новгород, с тем чтобы отсюда круто повернуть на запад на Москву. Находившаяся в центре донская армия шла прямо на Москву. Левофланговая добровольческая армия должна была сперва обеспечить себя с запада захватом Киева, а затем наступать на Москву через Курск – Орел – Тулу. Белогвардейцы были так уверены в конечной победе, что один из белых генералов – Май-Маевский – в речи, сказанной 14 октября, на другой день после захвата Орла, прямо заявил, что «займет Москву» не позже конца декабря, к рождеству 1919 г. А донецкие капиталисты, так те прямо обещали миллионную награду тому из полков, который первым ворвется в Москву.

§ 3. «Все на борьбу с Деникиным!»

Между тем Советская страна под руководством партии напрягала все силы для контрудара по Деникину.

В начале июля, когда уже выявились решающие успехи Красной армии на колчаковском фронте, ЦК партии по предложению Ленина обратился ко всем партийным организациям с письмом под лозунгом: «Все на борьбу с Деникиным!» Письмо было написано самим Лениным.

«Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции. Защитники эксплуататоров – помещиков и капиталистов – русские и иностранные (в первую голову английские и французские) делают отчаянную попытку восстановить власть грабителей народного труда в России, чтобы укрепить падающую их власть во всем мире» – так писал Ленин в этом письме.

Чтобы организовать отпор Деникину, "Советская республика должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле". Разъяснение всему народу правды о Колчаке и Деникине, работа среди мобилизованных и усиление борьбы с дезертирством, прямая помощь армии – одеждой, обувью, оружием, снарядами, сокращение всей невоенной работы, развертывание широкой работы в прифронтовой полосе, проведение правильной партийной линии в отношении военных специалистов, усиление борьбы с контрреволюцией в тылу, поголовная мобилизация всего населения для войны – на выполнение этих задач мобилизовали Ленин и Центральный комитет партии всех коммунистов, рабочий класс, всех трудящихся Советской страны.

«От всех коммунистов, от всех сознательных рабочих и крестьян, от каждого, кто не хочет допустить победы Колчака и Деникина, требуется немедленно и в течение ближайших месяцев необычайный подъем энергии, требуется работа по-революционному» – так заканчивалось письмо.

Огромным энтузиазмом, подлинно по-революционному ответили партия и рабочий класс на призыв ленинского Центрального комитета. В самые опасные моменты тысячи и тысячи лучших рабочих и красноармейцев накрепко связывают себя с партией, вступают в ее ряды, чтобы, как писали многие в своих заявлениях, «если уж придется погибнуть, так большевиком». С успехом проведенная в разгар наступления Деникина и Юденича «партийная неделя» дала десятки тысяч новых коммунистов.

Тысячи коммунистов Питера, Москвы, Твери, Иваново-Вознесенска и других пролетарских центров отправляются на южный фронт, где становятся в первые ряды красноармейских частей. Целиком отправлялись на фронт и многие комсомольские организации. II съезд ВЛКСМ (в октябре 1919 г.) принял постановление о мобилизации по всей стране комсомольцев на фронт. На дверях комитетов комсомола нередко можно было встретить объявление: «Комитет закрыт. Все ушли на фронт».

В течение четырех месяцев (июнь – сентябрь 1919 г.) рабочий класс и крестьянство, в основной своей массе середняки, дали Красной армии свыше полумиллиона новых бойцов. К 1 октября численность РККА достигала уже 2,5 млн. человек, а к 1 января 1920 г. – 3 млн. человек.

Это было фактом крупнейшего политического значения, ярким свидетельством укрепления военно-политического союза рабочего класса с основной массой крестьянства – крестьянами-середняками. Решающее значение в закреплении союза пролетариата и крестьянства имела ленинская политика партии по отношению к середняку, нашедшая свое выражение в известной уже нам резолюции VIII съезда партии о работе в деревне. С другой стороны, кратковременное пребывание крестьян под властью Деникина не в малой степени способствовало изживанию колебаний середняка.

Наступление деникинской армии, как в свое время наступление Колчака, сопровождалось восстановлением буржуазно-помещичьей власти и уничтожением всех прав и завоеваний, которые дала Октябрьская революция рабочим и крестьянам. По пятам белой армии двигались помещики, исправники и сельские старосты – вчерашние хозяева деревни. Если Деникин в тылу еще прикрывал свою помещичью политику разговорами о том, что в будущем, мол, крестьяне получат землю (разумеется, за деньги), то на местах, особенно в прифронтовой полосе, твердо знали одно: установление власти белых генералов означает прежде всего возврат помещикам земли и всех их имений с постройками, живым и мертвым инвентарем и возмещение крестьянами помещику до копейки всех причиненных революцией убытков.

Все белогвардейские командиры в первую очередь заботились об одном – о том, чтобы восстановить помещиков в их правах. Генерал Май-Маевский – палач сотен и тысяч рабочих и крестьян – 15 августа 1919 г. издал по добровольческой армии приказ, в котором предлагал «спешно направить в занимаемые местности керосин и соль. Раздать эти продукты населению по удешевленным ценам. Нужно помнить, – писал генерал, – что одними шомполами победу не вырвем; как-никак большевики дали землю, а это для темного крестьянина много значит. Керосин и соль нам сыграют хорошую службу: они нам помогут разбить большевизм и безболезненно возвратить помещикам их земли».

Но ни керосин, ни соль не помогли белогвардейцам. Крестьянство крепко держалось за полученную им в Октябре землю. Крестьянин-середняк, еще недавно колебавшийся, при приближении белогвардейцев сам добровольно пошел в Красную армию. Это нашло особенно яркое выражение в добровольной явке в Красную армию значительного количества крестьян-дезертиров, ранее уклонявшихся от явки в армию и скрывавшихся в лесах. На территории белых крестьянин-середняк выступил с оружием в руках против них. Насильно мобилизованные крестьяне тысячами переходили на нашу сторону, предварительно беспощадно расправляясь со своими угнетателями. В более глубоком тылу белых заполыхали многочисленные восстания. Против Деникина с оружием в руках выступали трудящиеся горских народов Северного Кавказа, которых деникинская национальная политика возвращала в такое же бесправное состояние, в каком они были при царе. Заволновались и кубанские казаки, у которых деникинские правители насильно отбирали хлеб для вывоза за границу и которым они отказывали в самоуправлении. Среди казачества усилилось расслоение. Беднейшая часть казаков стала активно выступать против белогвардейцев.

Несмотря на тяжелое хозяйственное положение страны к осени 1919 г. партии, строго проводившей в жизнь указания Ленина, удалось обеспечить Красную армию всем необходимым для перехода в наступление и разгрома Деникина.

§ 4. Развертывание второго похода Антанты