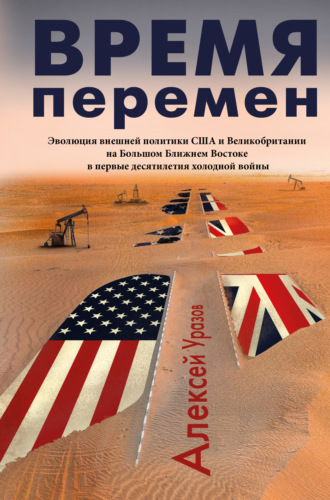

Время перемен

Полная версия

Время перемен

Жанр: политологиявнешняя политикагеополитикаБлижний Востокхолодная войнавнешняя политика Россиимеждународные отношенияполитика США

Язык: Русский

Год издания: 2019

Добавлена:

Настройки чтения

Размер шрифта

Высота строк

Поля

Конец ознакомительного фрагмента

Купить и скачать всю книгу