Полная версия

Женщины Гоголя и его искушения

Во-вторых, самому отъезду Гоголя в Любек придают черты чего-то ненормального, сумасшедшего, по крайней мере – глупого, иррационального, вздорного.

Добросовестные гоголеведы, разумеется, удивляются подобному подходу. Тот же Василий Гиппиус, к примеру, размышляет таким вот образом: «Через несколько дней после рецензии «Северн. пчелы» Гоголь пишет матери, что решился ехать за границу. Уже в этом письме дано сразу несколько объяснений поездке – позже прибавятся и новые: здесь и желание «воспитать свои страсти в тишине», чтобы «рассеивать благо и работать на пользу мира», то есть то, что задумано было в Нежине – и нежелание «пресмыкаться» на службе, и глухой намёк на «неудачи» (прямо о неудаче с «Ганцем» не сказано), и, наконец, потребность «бежать от самого себя» – от несчастной и мучительной любви к женщине, которую он считает «слишком высокой для себя» [54].

Далее Гиппиус продолжает: «Гоголю привыкли не верить и считать всё, что он говорит о себе – если об этом не знал Данилевский или Прокопович – мистификацией. Но спрашивается, во-первых, – желая мистифицировать, неужели мистификатор не сумел бы сделать это более расчётливо, не громоздя один мотив на другой? во-вторых, – почему мотив человеческого поступка должен быть непременно один? и в-третьих, – что невероятного в том, что Гоголь пережил безнадежную влюблённость? тем более, что общеизвестно его письмо, написанное Данилевскому о том, как он два раза был близок к «пламени», «пропасти» любви и оба раза твердая воля преодолевала его желание. Но биографам была нужна легенда о никогда не влюблявшемся Гоголе» [55].

Письмо Гоголя Данилевскому, о котором упоминает Гиппиус, является чрезвычайно важным документом для прояснения нюансов гоголевской биографии, содержание этого письма нам ещё предстоит проанализировать очень подробно, когда дойдём мы до кульминационного момента нашего исследования. Ну а здесь необходимо остановиться на выяснении содержания того письма, о котором Гиппиус упомянул выше, то есть письма Гоголя к матери Марии Ивановне, оно датировано 24 июля 1829 г. Текст его стал одним из наиболее цитируемых в гоголеведении эпистолярных произведений Николая Васильевича, но беда в том, что он довольно объёмен, и потому биографы обычно приводят лишь несколько вырванных из контекста фраз. Я процитирую письмо более подробно, лишь с некоторыми сокращениями. Итак, вот что юный Николай Васильевич решился открыть матери:

«Маменька, дражайшая маменька! Я знаю, вы одни истинный друг мне. Одним вам я только могу сказать… Вы знаете, что я был одарён твердостью, даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости? Но я видел её… нет, не назову её… она слишком высока для всякого, не только для меня.

Я бы назвал её ангелом, но это выражение некстати для неё. Это божество, но облеченное слегка в человеческие страсти. Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце, глаза, быстро пронзающие душу, но их сияния, жгучего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков. О, если бы вы посмотрели на меня тогда!.. Правда, я умел скрывать себя от всех, но укрылся ли от себя? Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешнику уготован ад, то он не так мучителен. Нет, это не любовь была… я по крайней мере не слыхал подобной любви. В порыве бешенства и ужаснейших душевных терзаний, я жаждал, кипел упиться одним только взглядом, только одного взгляда алкал я… Взглянуть на неё ещё раз – вот бывало одно-единственное желание, возраставшее сильнее (и) сильнее, с невыразимою едкостью тоски. <…>

Это было божество, Им созданное, часть Его же самого. Но, ради Бога, не спрашивайте её имени! Она слишком высока, высока!

Итак я решился. Но к чему, как приступить? Выезд за границу так труден, хлопот так много. Но лишь только я принялся, всё, к удивлению моему, пошло как нельзя лучше; я даже легко получил пропуск. Одна остановка была наконец за деньгами; но вдруг получаю следуемые в Опекунский совет. <…>

Не огорчайтесь, добрая, несравненная маменька! Этот перелом для меня необходим. Это училище непременно образует меня. Я имею дурной характер, испорченный и избалованный нрав (в этом признаюсь я от чистого сердца); лень и безжизненное для меня здесь пребывание непременно упрочили бы мне их на век. Нет, мне нужно переделать себя, переродиться, оживиться новою жизнью, расцвесть силою души в вечном труде и деятельности; и если я не могу быть счастлив (нет, я никогда не буду счастлив для себя: это божественное существо вырвало покой из груди моей и удалилось от меня), по крайней мере всю жизнь посвящу для счастия и блага себе подобных.

Но не ужасайтесь разлуки: я не далеко поеду. Путь мой теперь лежит в Любек.

Принося чувствительнейшую и невыразимую благодарность за ваши драгоценные известия о малороссиянах, прошу вас убедительно не оставлять и впредь таковыми письмами. В тиши уединения я готовлю запас, которого порядочно не обработавши, не пущу в свет. Я не люблю спешить, а тем более занимать поверхностно» [56].

* * *Такое вот выдалось письмо. Эмоциональное, пафосное. Однако Гоголь, как видно по всему, именно такой настрой имел в своей душе в данный период и выражал в письме этом и в ранее созданной идиллии именно то, что им владело, юным Гоголем. То есть это была не намеренная театральность какая-то, не нарочитая фальшь, а проявление пускай и усиленное гоголевской специфической и странной горячностью, но проявление действительных метаний, чувствований и, конечно же, иллюзий, но всё-таки скорее искренних, чем наигранных.

Далее нам, пожалуй, необходимо подробно поговорить о том, чего, конечно же, ждёт немалая часть читателей этой книги, то есть коснуться одной из наиболее деликатных, но очень и очень замусоренных ненужными мифами сфер гоголевской биографии.

Перебирая множество вариантов решения этой проблемы, то есть составляя подряд несколько черновиков данной главы, я всё никак не мог выбрать именно тот вариант, который был бы добросовестным рассуждением об этом предмете, но вместе с тем достаточно откровенным. И вот в конце концов, перечитывая гоголеведов, пришёл к тому, чтоб поместить здесь отрывок из книги Юрия Манна «Гоголь. Книга I. Начало». Этот фрагмент содержит в себе местами чуть грубоватую, но, пожалуй, необходимую нам степень откровенности в ответах на такие вопросы, которые то и дело звучат со стороны обывателей. К примеру, многих и многих интересует вопрос: «Спал ли Гоголь с женщинами в жизни своей?»

Зачем нам всем сдался ответ на этот вопрос – кто бы знал!

С другой стороны, без лишних объяснений ясно – зачем разбираться в вопросе: «Была у Гоголя серьёзная любовь в жизни?» Этому вопросу я посвятил свою книгу и, надеюсь, сумею дать для вас обоснованный ответ на него. Но зачем нам заниматься чем-то не совсем приличным и залезать в корзину с бельём? В самом деле – зачем? Трудно ответить без лукавства, но для чего-то же нам это надо, раз столько суеты вокруг этого и столько толков.

Всякий раз принимаясь говорить об этом, мы изобретаем много причин, много разных поводов, утверждаем, будто это весьма важно для понимания гоголевского творчества и всего того феномена, что зовётся Гоголем. И хотя на самом деле сей подход не совсем верен (и не вполне честен), поскольку на такого человека, как Гоголь, вернее, на такую творческую личность, на такого художника, как Гоголь, каждый из факторов обыденности и личной жизни может влиять как угодно, и всегда не по шаблону, нестандартно… но тем не менее раз уж всем нам так необходим ответ на сформулированный чуть выше вопрос, то постараемся прояснить и его.

Дадим слово Юрию Манну, он пишет: «Теперь о любовном переживании. Первый гоголевский биограф принял эту мотивировку («Он влюбился в какую-то девушку или даму, недоступную для него в его положении» [57]); большинство же последующих ее отвергли, ссылаясь на то, что подтверждений этой версии не находится. «…Сколько ни припоминал A.C. Данилевский, всё его [Гоголя] душевное состояние и самое поведение в то время нисколько не подтверждали это невероятное сообщение» [58]. Считалось, что Гоголь вообще был неспособен к любви, что за всю свою жизнь он не испытал «ни одной сильной привязанности к женщине» [59]. Говорилось и о физиологических аномалиях писателя, по причине которых он вообще не знал женщин. Вопросы деликатные, но обойти их в биографической книге невозможно.

Есть одно место из письма Гоголя к матери, которое проливает некоторый свет на его чувственные переживания в юношеские годы: «Вы знаете, что я был одарен твердостью, даже редкою в молодом человеке… Кто бы мог ожидать от меня подобной слабости». Это заставляет думать, что Гоголь прежде крепко держал на привязи свои чувства и страстное увлечение перед поездкой за границу – первое в своем роде [60].

Спустя три года Гоголь делает глухое признание, позволяющее думать, что он снова испытывает нечто подобное. В это время A.C. Данилевский, живший на Кавказе, увлёкся замечательной красавицей, родственницей Лермонтова Эмилией Александровной Клингенберг (впоследствии Шан-Гирей). Намекая на этот роман, Гоголь писал другу 10 марта 1832 г.: «Может быть, ты находишься уже в седьмом небе и оттого не пишешь. Чорт меня возьми, если я сам теперь не близко седьмого неба… Ни в небе, ни в земле, нигде ты не встретишь, хотя порознь, тех неуловимо божественных черт и роскошных вдохновений, которые… ensemble дышут и уместились в её, Боже, как гармоническом лице». Описание неведомой «северной» красавицы несколько напоминает незнакомку («это было божество…»), хотя чувство Гоголя заметно спокойнее, умиротворённее. Он словно вышел уже из кризиса или, наоборот, не дал себя в него увлечь [61].

Через девять месяцев, в письме от 20 декабря 1832 г., Гоголь, касаясь любовных переживаний Данилевского, говорит, что у него самого «есть твердая воля, два раза отводившая… от желания заглянуть в пропасть». Если Гоголь «два раза» преодолевал роковое любовное чувство, то первый случай с некоторой долей вероятности можно приурочить к зиме или весне 1829 г., а второй – ко времени, о котором говорится в предыдущем письме. Кстати, состояние своё в первом случае Гоголь рисует именно так, что создается впечатление: не сумей он справиться со своей страстью, она превратила бы его в одно мгновение в прах [62].

В начале 30-х гг. Гоголь вообще охотно рассуждает о силе любовного чувства, например в письме к тому же Данилевскому от 30 марта 1832 г.: «Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака… она… сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека». Писателю, конечно, необязательно в подобных рассуждениях подразумевать самого себя; но, сопоставляя все это с другими фактами, можно думать, что «энтузиазм» любви был известен Гоголю не понаслышке. Именно подобным образом – как «сильное» и «свирепое» чувство, потрясавшее весь его «организм», – описывает Гоголь свои переживания, вызванные встречей с красавицей [63].

Но здесь нельзя не сказать о том, способен ли был Гоголь к физической близости с женщиной. Врачу А.Т. Тарасенкову, лечившему писателя в последние месяцы его жизни, тот говорил, что «сношения с женщинами он давно не имел и что не чувствовал в том потребности и никогда не ощущал от этого особого удовлетворения» [64]. Свидетельство очень определенное: как бы ни было приглушено физиологическое чувство Гоголя, девственником он не был [65].

В литературных кругах притчей во языцех служила девственность Константина Аксакова, и весьма показательно в этом смысле, как относился к ней Гоголь. В письме Сергею Тимофееевичу Аксакову Гоголь однажды с укоризной заметил, что многие крайности в суждениях его сына проистекают оттого, что тот не «перебесился». Это невольно наводит на мысль, что у Гоголя самого были «грехи молодости», которые уже отошли к этому времени от него, но какую-то физиологическую сторону которых он признавал [66]. В ранние годы Гоголь относился к этой стороне жизни весьма терпимо, без ложной скромности и лицемерия, с пониманием [67]. В письме М. Максимовичу, посланном в марте 1835 г. из Петербурга на Украину, где уже вступила в свои права весна, Гоголь писал: «…Дай мне ее одну, одну – и никого больше я не желаю видеть, по крайней мере на все продолжение ее, ни даже любовницы, что казалось бы потребнее всего весною» [68].

В свете всего сказанного весьма характерно то, как рисуется им эпизод встречи с красавицей. Когда Марья Ивановна решила, что сын её стал добычей «гнусного разврата», тем более что речь шла ещё о какой-то болезни и сыпи, Гоголь поспешил её успокоить: «Я готов дать ответ пред лицом Бога, если я учинил хоть один развратный подвиг, и нравственность моя здесь была несравненно чище, нежели в бытность мою в заведении и дома» [69]. В другом письме – от 22 ноября 1833 г. – Гоголь предостерегает мать против губительного воздействия девичьей на воспитание его сестры Ольги: «Вы очень хорошо делаете, что отдаете Олиньку в пансион. Особенно подтвердите и мадаме, чтобы она держала её при себе или с другими детьми, но чтобы отнюдь не обращалась она с девками». За всем этим, можно предположить, стоял личный опыт Гоголя [70].

Иначе говоря, «грехи молодости» относятся, скорее всего, к гимназическому периоду или к пребыванию в Васильевке во время вакаций. В Нежинской гимназии нередко случалось такое, о чем сетовало начальство. В донесении директора Э. Адеркасу говорилось: «…не малое число нанятых для мытья белья молодых женщин и девок бывает причиною весьма соблазнительных происшествий, которых и предупредить невозможно» [71]. «Просвещение» же барчука со стороны «девок» – тоже явление для помещичьих семей обычное.

К первым месяцам пребывания Гоголя в Петербурге относятся воспоминания В.П. Бурнашева, описывающего связь Гоголя с некоей «мещанской девкой». О связи этой, по словам Бурнашева, узнал Любич-Романович, который потом попросил Гоголя познакомить его с этой девицей.

Свидания проходили якобы в Варваринской гостинице. «Романович, страстный и плотоядный любитель этого рода грязных наслаждений, упросил Гоголя угостить его этою гетерой. Гоголь, хохоча и жаргуя по-хохлацки, из чего я не всё понимал, согласился отвести Романовича за перегородку…» [72].

Ненадолго прерву здесь текст источника, чтобы сказать о том, что такого рода «сведения» не могут и не должны никак характеризовать гоголевский моральный облик, даже если описанный Бурнашевым эпизод и был правдой (хотя этот источник нельзя назвать стопроцентно надёжным). Дело в том, что, попадая в Петербург, почти все нежинские гимназисты, и не только нежинские, а вообще все вчерашние школяры, будто по какому-то обязательно-непременному условию, спешили посетить бордель, то есть заведение, которых в столице было немало и существование которых почти не порицалось моралью, будучи встроенным в тогдашнюю систему взглядов о необходимых для взросления юношей вещах.

В одном из писем, адресованных Данилевскому (когда тот уже отбыл на Кавказ), Гоголь так подробно и с таким деловитым юмором описывает петербургский бордель (воспроизводя по памяти забавный случай, произошедший там с братьями Прокопович), что не остаётся сомнений – юный Николай Васильевич там бывал и вынужден был познать особенности сего заведения, будучи тогда человеком, подчиняющимся понятиям о нормальном и должном, бытующим в той среде, в которой ему довелось жить.

Верну слово Юрию Манну. Продолжу объёмную цитату, тем более что Манн теперь переходит к главному, к более важному, чем «вопрос о постели и борделе».

«То испытание, которое Гоголь (предположительно) пережил весною 1829 г., было совсем другого свойства – идеальным. Но это не значит, что оно осталось свободным от сложных и в моральном смысле весьма мучительных чувств – наоборот. Эпизод этот явно недооценен в биографии писателя; он, собственно, и не занял в ней своего места, так как считается продуктом чистого вымысла, а между тем здесь завязывается один из важнейших узлов гоголевского бытия и его творчества [73].

Встреченная Гоголем женщина – само совершенство и в этом смысле свидетельствует о Боге: «Это было божество, им созданное, часть его же самого!» Но в то же время она свидетельствует и о человеческих страстях, пробуждает их и сама, кажется, несет на себе их печать: «Я бы назвал ее ангелом, но это выражение низко и не кстати для нее. Ангел – существо, не имеющее ни добродетелей, ни пороков, не имеющее характера, потому что не человек, и живущее мыслями в одном небе». Здесь особенно интересно, что наименование «ангел» Гоголь почитает «низким» для женщины; он ещё высоко ценит вещественное, плотское выражение красоты; он хотел бы примирить небесное с земным, добавить к небесному некоторую долю земного. «Это божество, но облаченное слегка в человеческие страсти».

Как божество и идеал красоты эта женщина не допускает даже мысли о физическом обладании; Гоголю достаточно «одного только взгляда» на неё; «взглянуть на неё ещё раз – вот бывало одно-единственное желание». Но странное дело: не успокоение, не гармонию, не мир привносит в душу это созерцание… Непереносим прежде всего взор красавицы: «Лицо, которого поразительное блистание в одно мгновение печатлеется в сердце; глаза, быстро пронзающие душу. Но их сияния, жгущего, проходящего насквозь всего, не вынесет ни один из человеков». Чувства, которые пробуждает ее вид, ужасны: «Адская тоска с возможными муками кипела в груди моей. О, какое жестокое состояние! Мне кажется, если грешникам уготован ад, то он не так мучителен».

От неба, «божества» до преисподней – диапазон гоголевских переживаний [74].

* * *Исчерпывающих ответов на самые деликатные вопросы о Гоголе дать трудно (а, собственно, о ком-то другом – легко?), но коль быть дотошным и откровенным, то получается примерно то, что было процитировано мной выше. Факты (узнать о которых так жаждут многие) примерно таковы и есть, но нам пора съехать с этого пунктика, отвлечься от него хоть немного и двигаться дальше – по хронологии гоголевских скитаний. Они здесь в самом разгаре, ведь ненароком пустившись в странствие на исходе лета 1829 г., юный Николай Васильевич оказался на корабле, посреди беспокойной Балтики.

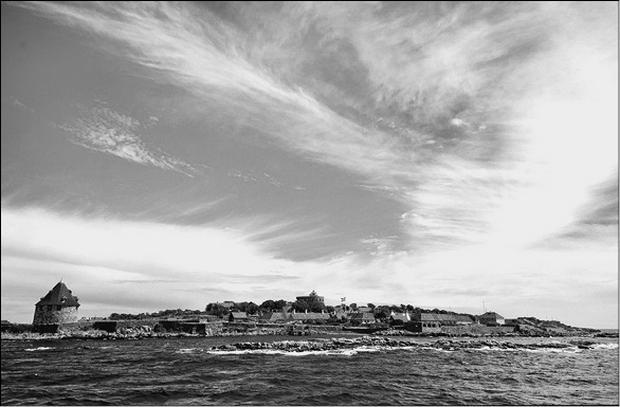

Остров Борнхольм. Современный вид

Гоголь терпел невзгоды, впитывал новые впечатления. В первые же часы плавания пережил «порядочную бурю», познакомившись со всеми неприятными ощущениями, которые с этим сопряжены. А через два дня увидел берега Швеции и с удовлетворением отметил в письме, написанном на родину: «Народ вообще хорош, особливо женщины стройны и недурны собою».

Потом, вдалеке, Борнхольм, известный русскому читателю по повести Н. Карамзина, арена действия таинственных, фатальных сил (Гоголь записывает: «Вид острова Борнгольма с его дикими, обнаженными скалами и вместе цветущею зеленью долин и красивыми домиками восхитителен»). Через четыре дня – Дания. Потом Германия: Любек, Травемюнде, Гамбург. В 50 километрах от Любека, между прочим, находился городок Висмар, близ которого, в деревне Люненсдорф, происходило действие «Ганца Кюхельгартена», и таким образом пути Гоголя и его героя чуть было не пересеклись.

Странствие, столь желанное странствие отвлекло Гоголя, как было и прежде и как будет и впредь, когда сама дорога становилась для него лекарством, причём весьма действенным. И вот недели не проходит, а Гоголь садится писать письмо милой маменьке, находясь уже в совсем ином настроении, чем прежде (когда решился отчаянно излить душу и выговориться, пылая всевозможными терзаниями). Из Любека Гоголь пишет матери, что просит извинений в огорчениях, которые причинял ей своими поступками, тоскует в разлуке с нею, выражая сомнение: точно ли он повиновался указанию свыше, удаляясь из отечества?

«Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну, который одного только желал бы ныне – повергнуться в объятья ваши и излить перед вами изрытую и опустошенную бурями душу свою, рассказать всю тяжкую повесть свою. Часто я думаю о себе: зачем Бог, создав сердце, может, единственное, по крайней мере редкое в мире, чистую, пламенеющую жаркою любовью ко всему высокому и прекрасному душу, зачем он дал всему этому такую грубую оболочку? зачем он одел всё это в такую страшную смесь противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения? Но мой бренный разум не в силах постичь великих определений всевышнего.

Ради бога, об одном прошу вас только: не думайте, чтобы разлука наша была долговременна. Я здесь не намерен долго пробыть, несмотря на то, что здешняя жизнь сноснее и дешевле петербургской. Я, кажется, и забыл объявить вам главной причины, заставившей меня именно ехать в Любек. Во всё почти время весны и лета в Петербурге я был болен; теперь хотя и здоров, но у меня высыпала по всему лицу и рукам большая сыпь. Доктора сказали, что это следствие золотухи, что у меня кровь крепко испорчена, что мне нужно было принимать кровоочистительный декокт, и присудили пользоваться водами в Травемунде, в небольшом городке, в восемнадцати верстах от Любека. Для пользования мне нужно пробыть не более двух недель. Если вы хотите, то вам стоит только приказать мне оставить Любек, и я его оставлю немедленно. Я в Петербурге могу иметь должность, которую и прежде хотел, но какие-то глупые людские предубеждения и предрассудки меня останавливали. Имением, сделайте милость, располагайте, как хотите. Продайте, ради бога, продайте или заложите хоть и всё. Я слово дал, что более не потребую от вас и не стану разорять вас так бессовестно. Должность, о которой я говорил вам, не только доставит мне годовое содержание, но даже возможность доставлять и вам вспоможения в ваших великодушных попечениях и заботах» [75].

* * *Как и пообещал матери, Гоголь пробыл в Германии совсем недолго, вскоре вернулся на берега Невы, навсегда укрыв свою первую любовную тайну, однако его влюблённость дала всходы, как только он возвратился из Любека. Проговорившись матери о необыкновенности своего чувства, юный писатель, быть может и сам того не желая, раскрывается и перед своими читателями в статье «Женщина», которая позже будет опубликована (в «Литературной газете» от 16 января 1831 г.).

Произведение это опять-таки довольно яркое и эмоциональное, но оно являет собой скорее философскую зарисовку, чем статью, а может быть, и притчу, разве что чуть более импульсивную и чувственную, чем привычные нам примеры притч. Сюжет гоголевского замысла раскрывается в диалоге древнегреческого мудреца Платона с учеником по имени Телеклес, испытывающим боль несчастливой влюблённости:

«Зевс Олимпиец! – говорит гоголевский Телеклес и взрывается бурными эмоциями, восклицая – Ты создал женщину!»

«Глаза его кидали пламя; по щекам бушевал пожар, и дрожащие губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души» – так описывает Гоголь состояние своего героя и облик его.

Вот гоголевский Телеклес обращается к Платону: «Что, мой божественный учитель? не ты ли представлял нам её в богоподобном, небесном облачении? Не твои ли благоуханные уста лили дивные речи про нежную красоту ее? Не ты ли учил нас так пламенно, так невещественно любить её? Нет, учитель! твоя божественная мудрость ещё младенец в познании бесконечной бездны коварного сердца. Нет, нет! и тень свирепого опыта не обхватывала светлых мыслей твоих, ты не знаешь женщины».

Чуть ниже Гоголь продолжает описание психологического состояния своего героя.

«Глубокий, тяжелый вздох вырвался из груди юноши, как будто все тайные нервы души, все чувства и все, что находится внутри человека, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясением по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, в бессилии рассказать бессмертные, вечные муки души, переродилась в один болезненный стон. Между тем вдохновенный мудрец в безмолвии рассматривал его, выражая на лице своем думы, еще напечатленные прежним высоким размышлением. Так остатки дивного сновидения долго еще не расстаются и мешаются с началами идей, покамест человек совершенно не входит в мир действительности. Свет сыпался роскошным водопадом чрез смелое отверстие в куполе на мудреца и обливал его сиянием; казалось, в каждой вдохновенной черте лица его светилась мысль и высокие чувства».

Здесь гоголевская мысль подходит к самому главному (а я, пожалуй, не стану больше сокращать авторский текст, а дам весьма объёмную цитату из эмоционального гоголевского излияния, поскольку оно красноречиво характеризует те движения в гоголевском сознании, что происходили в данный период его биографии, и творческой и личной).

Итак:

«Умеешь ли ты любить?» – спросил мудрец спокойным голосом. «Умею ли любить я! – быстро подхватил юноша. – Спроси у Зевса, умеет ли он манием бровей колебать землю. Спроси у Фидия, умеет ли он мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе. Когда в жилах моих кипит не кровь, но острое пламя, когда все чувства, все мысли, я весь перерождаюсь в звуки, когда звуки эти горят и душа звучит одною любовью, когда речи мои – буря, дыхание – огонь… Нет, нет! я не умею любить! Скажи же мне, где тот дивный смертный, кто обладает этим чувством? Уж не открыла ли премудрая Пифия это чудо между людьми?»