Полная версия

Женщины Гоголя и его искушения

Что ж, в самом деле, Гоголь говорит почти о том, что впоследствии будет принято как факт, будучи растиражировано Шенроком. Однако и Владимиром Ивановичем, и многими другими людьми была упущена важная деталь, ведь письмо, которое процитировано выше, было написано Гоголем спустя много лет после выхода «Ревизора», а именно в 1848 г., когда гоголевское восприятие былого успеха начало изменяться, удивительным образом, а творчество своё он начал понимать в виде «строжайшего дела». Гоголь 1836 г. и Гоголь в 1848 г. – это два довольно разных человека, многое в них разнится.

И, кстати сказать, решение об отъезде за границу, которое, если верить гоголевскому письму 1848 г., родилось после выхода «Ревизора» к зрителям, на самом-то деле было принято Гоголем намного раньше, и тому есть несколько доказательств. Николай Васильевич, ещё только готовя пьесу на театр, уже замыслил вояж и даже планировал его маршрут (а также изыскивал финансовые средства). Так что из России его «выгнал» уж точно не гул зрительского неодобрения, да, и, по совести говоря, к полнейшему уединению Гоголь пока не стремился.

До той поры, пока Гоголь не «завязал с сатирическим направлением», пока не взялся он за создание «назидательных поучений», восприятие Гоголем многих вещей и явлений, и в том числе собственного творчества, было немного иным. И несмотря на то что уже в молодости в Гоголе, конечно же, зарождался тот человек, что появится потом перед всеми (удивив всех), не стоит нам всё-таки воспринимать гоголевскую личность виде статичной системы, неизменной с юности. И хотя поздний Гоголь, глядел на себя молодого, будучи убеждён, что всегда являлся именно тем, кем предстал в период «Выбранных мест…», но в реальности можно проследить несколько разных периодов гоголевской творческой жизни, да и жизни вообще, ведь существовал и усугублялся многосложный казус в гоголевском сознании и в творческом целеполагании. Казус этот нам ещё предстоит проговорить, причём очень подробно, ведь его суть будет связана со многими, весьма значимыми для нас, аспектами гоголевской личности.

Однако здесь нам надо зафиксировать одну лишь простую вещь, очень простую. Гоголь, как и многие другие люди, пережил несколько разных периодов взросления и становления (а затем и угасания). И пока, в данный конкретный период, то есть в 1836 г., перед нами молоденький Гоголь, тот всё ещё немного ветреный юноша, который к тому же захвачен волной немыслимого успеха. И о крахе надежд в данный момент говорить уж точно не приходится. Тут нечто совсем иное.

В момент, когда в Александринке шли первые представления «Ревизора», в сердце Гоголя, в душе Гоголя, в сознании Гоголя бушевали неуёмные драмы, страсти взлётов и падений, его переполняли сменяющие друг друга чувства, он был как канатоходец над бездной в присутствии сотен зрителей. Однако это совершенно естественное состояние художника в такой ситуации. Здесь-то Гоголь не так и странно выглядит, свои «фирменные странности» он не слишком ярко и проявил. Представление «Ревизора» публике он пережил именно так, как чаще всего переживает процесс выдвижения к зрителю произведения подобного уровня талант такого масштаба.

Когда произведение только явилось публике, автор (закономернейшим образом) был опустошён, потом от него не скрылась масса недоделок плюс к тому – масса ошибок, допущенных исполнителями, масса неточностей восприятия неподготовленной публикой, масса окриков от глупцов и обиженных «мишеней» данной комедии, масса толков, масса восторженных или разочарованных голосов, короче говоря – великая мешанина, которая всегда, всякий раз, появляется вслед за пришествием огромного и великого феномена.

Комедия никого не оставила равнодушным и не могла оставить – это понимал Гоголь, это не могло не льстить гоголевскому самолюбию.

Гоголя затронула волна великой популярности, просто фантастической, всероссийской славы, в сравнении с которой успех предыдущих его творений казался лишь слабой тенью. Именно мощь нахлынувшей славы заставила Гоголя испытать необычайную душевную бурю. Гоголь уже давно готовил себя к этой славе, он давно угадал её, он знал, что она явится, он мечтал о ней, однако после её стремительного, похожего на штормовой натиск, вторжения в жизнь Гоголя всё его существо обязано было пройти проверку на прочность. И уж поверьте, эта проверка – не из самых лёгких, это тяжкая ноша, причём даже для Гоголя – человека, который, казалось бы, создан был именно для этого и с самого начала, с самого детства предчувствовал приход этой океанской волны.

Гоголь стал кумиром молодёжи, Гоголь стал олицетворением новой русской комедии, нового театра, нового отношения к российской реальности, нового мышления, новых тональностей художника и гражданина в разговоре с властью и обществом. Да, такая вот махина стала за плечами Гоголя. И всё это в какие-то дни, в какие-то недели, стремительно, быстро и необычайно!

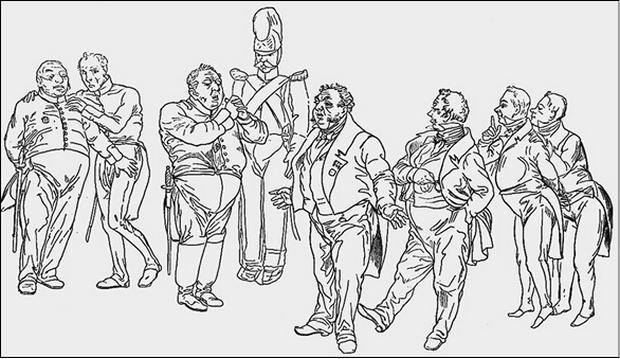

Собственноручный рисунок Гоголя к последней сцене «Ревизора». 1836 г.

Гоголевский «Ревизор» так смело пошёл в народ, в сознание народа, в его чувства и мысли, что автору необходимо было привыкать к этому так, будто он заснул обычным молодым человеком, обыкновенного роста и привычного облика, а проснулся великаном.

И Гоголь просто не мог оставаться спокоен, это никак невозможно было в его положении.

Гоголь наполнил собой всю Россию, и потому ему было тесновато теперь в ней – это одна из причин отъезда в Европу, хотя и не самая главная. Другой причиной была черта, некая черта, которую сама жизнь подвела отныне под той частью, тем периодом жизни Гоголя, что начался с приезда в столицу робкого, стеснительного малороссийского юноши, несущего в себе огромный потенциал и большие амбиции.

Когда-то Гоголь въехал в столицу совсем незамеченным, никем не узнанным, теперь же он уезжал, уплывал на волнах Балтики и незамеченным уже не мог остаться. Что-то важное состоялось теперь в его жизни и должно было остаться подчёркнутым, подведённым этой чертой, этой красной линией, за которой должна была начаться уже совсем иная жизнь, иные вершины. Была ещё одна причина, но о ней – после.

Гоголь подошёл к важному рубежу и теперь готовил себя к тому, чтобы взять планку, высокую планку, уже мысленно начертанную над головой. Да, конечно же, речь идёт о настоящем начале работы над главным произведением Гоголя, о деле всей его жизни, о поэме, которая призвана обрисовать жизнь России, её житьё-бытьё, а вернее, бытие.

Ранней весной 1836 г. (ещё до того, как «Ревизор» был поставлен на театре) Гоголь, находясь в Москве, окончательно принял решение ехать за границу. Николай Васильевич решил закрыть прежнюю страницу своей жизни, дать вольную своему крепостному слуге Якиму, изменить что-то в себе, в своей судьбе и дальнейшей будущности. И вот Гоголь настоял, чтобы дирекция московского театра выплатила ему 2500 рублей вперёд за «Ревизора». Это было смелое требование, ведь на такие условия театры обычно не шли, однако для Гоголя сделали исключение, и он всё-таки получил заслуженные деньги и мог спокойно ехать в Петербург, чтобы оттуда, не откладывая дело в долгий ящик, отбыть в Европу, где его уже ожидали кое-какие встречи.

Что ж, хватит слов, хватит промедлений! Прочь, прочь из прошедшего дня! Поспешим к Балтике, поспешим к причалу! Взяв с собой за компанию старого друга Данилевского, Гоголь ступил на трап. Теперь предстояло несколько дней утомительного путешествия, чтобы, доехав до европейских берегов, отпустить Данилевского путешествовать дальше, на запад, в желанный для него сияющий Париж, а самому свернуть в иную сторону, отбыв в небольшой городок в Германии, ожидая там приятного свидания.

Глава шестая. Отъезд за границу

Итак, «Ревизор» поставлен, Гоголем кое-как пережит его фурор, финансовые затруднения разрешились, и 6 июня 1836 г. молодой классик отбыл за границу. Перед отъездом накупил уйму подарков, чтобы отправить их домой – матери и сёстрам, а поскольку Яким ни в какую не согласился покинуть семейство Гоголей, заявив о том, что вольную принять не желает [144], Николай Васильевич собрал подарки, которых набрался целый экипаж, и, вручив их заботам Якима, оплатил ему дорогу до Васильевки. Слуга поехал как барин, но по сухопутному пути, ну а молодой господин отбыл морем.

Далее Гоголю предстояло окунуться в водоворот дорожных приключений, хронологию которых мы находим у Шенрока.

«Гоголь двинулся в сообществе своего неразлучного друга Данилевского. Оба свободные, оба молодые и жадно стремящиеся окунуться в столь заманчивый и ещё не знакомый им западноевропейский мир, они весело, как бы сбросив с себя груз обыденных и наскучивших впечатлений, бросились навстречу приветливой будущности. Над ними летали тогда золотые сны молодости и занималась заря лучшей, поэтической поры жизни, полной радостей и светлого юношеского счастья. Они чувствовали себя легко, почти так, как в былое время, когда в первый раз ехали в Петербург, и как чувствуют себя только люди, которых ласкает надежда и которые полной грудью вдыхают ещё ничем не отравленное счастье жизни. Они не могли не знать, конечно, что, быть может, их ожидают впереди трудные дни, но в настоящем им улыбалась самая приятная жизнь, украшенная прелестью новизны [145].

Сёстры Гоголя простились с ним в институте; но на пароход приехал дружески проводить Гоголя князь Вяземский, расположенный к своему молодому литературному собрату и еще недавно ломавший за него копья полемики: мы разумеем здесь его превосходную статью в «Современнике» о «Ревизоре» [146].

Ещё перед отъездом Гоголь писал матери: «Попутчиков мне много. Никогда не отправлялось за границу такое множество, как теперь», и в самом деле – общество собралось большое, шумное; кроме того, пассажиры скоро перезнакомились между собой. Наши путники взяли курс на Любек; для Гоголя таким образом начало путешествия в отношении направления являлось как бы повторением прежней поездки в 1829 году» [147].

В продолжение почти двух недель они ехали до Травемюнде. Всегда страдая во время морских переездов от качки, Гоголь едва выдержал жестокую бурю. Впрочем, во время пути кроме его друга и постоянного спутника Данилевского были ещё другие знакомые попутчики, одного из которых, Золотарёва, молодого человека, только что окончившего курс в Дерптском университете, он нередко встречал впоследствии во время своих заграничных скитаний. На пароходе Гоголь познакомился также со многими случайными спутниками, как это всегда бывает при таком способе сообщения; но однообразие впечатлений и страх новых приступов морской болезни были причиной почти восторженного чувства, овладевшего Гоголем при выходе на берег [148].

О своих спутниках Гоголь писал институткам-сёстрам: «У нас было очень большое общество, дам было чрезвычайно много, и многие страшно боялись воды. Одна из них, m-me Барант, жена французского посланника, просто кричала, когда сделалась буря» [149].

Дальнейший бюллетень поездки мы находим в следующих словах первого заграничного письма Гоголя к матери: «Выбравшись из парохода, который мне надоел жестоко, я проехал очень скоро Травемюнде, Любек и несколько деревень, не останавливаясь почти нигде до самого Гамбурга». Наконец утомление заставило Гоголя несколько приостановить стремительный путь, что могло иметь также иное основание: с Гамбургом он не успел спокойно и неспешно ознакомиться в свою первую поездку, так что этот город в значительной степени представлял для него и теперь интерес новизны. В Гамбурге Гоголь прожил не менее недели, отдыхая душой и имея возможность рассмотреть его лучше, нежели в прежнее время. По тем чертам гамбургской жизни, которые были на этот раз уловлены Гоголем, и по способу, которым он пользовался для этой цели, можно предполагать, что в это первое время своего путешествия он думал только об отдыхе и развлечении [150].

Начав путешествие по Германии, Гоголь решил несколько разнообразить свой гардероб. Золотарёв, по всей видимости, сделал то же самое. Настроение наших юношей был настолько лёгким, что даже такая мелочь сумела стать поводом для яркой радости и дать повод для шутливого стихотворного экспромта. Как впоследствии вспоминал Данилевский, друзья ехали потом из Гамбурга в Ахен и пели песенку:

Счастлив тот, кто сшил себеВ Гамбурге штанишки…Благодарен он судьбеЗа свои делишки.Вообще, такие шаловливые, а иногда и не совсем скромные стишки Гоголь любил сочинять, когда скучал без дела, как это случалось, например, во время путешествий, пишет далее Шенрок; Золотарёв был весёлый молодой человек, сообщество которого также много способствовало развлечениям в дороге [151].

Гоголя, несмотря на последствия морской болезни, по-прежнему переполняло то молодое веселье, которое свидетельствовало о кипении жизни. Какая яркая противоположность между Гоголем 1836 г. и второй половины 40-х, когда, по свидетельству Анненкова, он спешил во время дороги закрыться воротником шинели и «принимал выражение каменного бесстрастия»! [152].

Первым совершенно незнакомым для Гоголя городом во время его путешествия был Бремен.

В Бремене они с Данилевским посетили знаменитый погребок с рейнвейном, искусно сберегаемым целых сотни лет. По словам Гоголя, этот рейнвейн отпускался только опасным больным и знаменитым путешественникам, но и им с Данилевским удалось достать его за большие деньги. По словам Данилевского, оба они далеко не обладали хорошими средствами и вообще ездили очень экономно, но тут решились непременно испробовать этот знаменитый рейнвейн [153].

Добравшись до Ахена, Гоголь расстался с Данилевским, и они стали выбирать маршрут каждый по своему вкусу. Это было в первых числах июля 1836 г.

Продолжая вояж, Гоголь заехал в Кёльн и, наскоро осмотрев тамошние достопримечательности, разнообразил своё путешествие плаванием на речном судне, отправившись в поездку по Рейну. «Это совершенная галерея, – писал он с восхищением, – с обеих сторон города, горы, утёсы, деревни, словом – виды, которых вы даже на эстампах редко встретишь» [154].

До поры Гоголь продолжал восхищаться немецкими видами, не зная ещё, каким тягостным станет его разочарование Германией и немцами спустя несколько лет.

Проехав по Рейну, Гоголь остановился ненадолго во Франкфурте-на-Майне, а оттуда двинулся, не став теперь медлить, в Баден, где рассчитывал встретиться с семейством Балабиных, и прежде всего с Машенькой. Здесь же оказались и Репнины – балабинские родственники.

Княжна Репнина припоминала, что настроение Гоголя в Бадене ей было хорошо памятно. «Мы скоро с ним сошлись, – рассказывала княжна, – он был очень оживлён, любезен и постоянно смешил нас». По словам княжны Репниной, Гоголь ежедневно заходил к ним, сделался совершенно своим человеком и любил беседовать с бывшей своей ученицей Марией Петровной Балабиной.

В это время Гоголь неподражаемо-превосходно читал Марии Петровне Балабиной «Ревизора» и «Записки сумасшедшего» и своим чтением приводил всех в восторг; а когда он дошёл однажды до того места, в котором Поприщин жалуется матери на производимые над ним истязания, Варвара Осиповна Балабина не могла выдержать и зарыдала [155].

В Бадене Гоголь провёл незабываемые недели, но потом путешествующие по Европе семейства разъехались по своим маршрутам. Быть может, Николай Васильевич оставался бы рядом с Машенькой и дальше, но её мать, Варвара Осиповна направлялась в Брюссель, где жил её почтенный отец, юная Мария Петровна должна была навестить дедушку, ну а Гоголь направился наконец искать уединённый уголок для того, чтобы засесть за дело, начать всерьёз работать над задуманной поэмой о России.

Николай Васильевич посчитал, что наиболее подходящим местом для литературной работы станет Швейцария, куда и двинулся, тепло простившись с Машей и взяв с неё обещание присылать в Швейцарию письма с подробными рассказами о путешествии.

И вот Гоголь впервые в легендарной стране озёр и альпийских пейзажей. Ах, Швейцария! В середине августа (скорее всего, 16-го числа) Николай Васильевич прибывает дилижансом в Базель, затем двигается южнее – в Берн, посещает русского посланника и направляется в Женеву, где намерен обосноваться надолго.

Оказавшись на берегах Женевского озера, Гоголь принялся усердно учиться французскому языку, который трудно давался ему в гимназии, и вот благодаря живой практике наш путешественник «начал бегло собачиться по-французски».

«Я хотел скорее усесться на месте и заняться делом, – пишет он Жуковскому, – для этого поселился в загородном доме близ Женевы». Но в Женеве его охватило чувство одиночества, – сообщает Шенрок, – и хотя Гоголь забывался за перечитыванием своих любимых классиков, но не мог заглушить в сердце незаметно подкравшуюся тоску, особенно когда должен был отказаться от надежды увидеться с Балабиными, добавляет Шенрок далее. Гоголь ежедневно стал выходить на пароходную пристань в надежде встретить в густой толпе высаживающихся на берег приезжих кого-нибудь из близких знакомых [156].

В Женеве Гоголь, однако, прожил более месяца (со второй половины августа по конец сентября), но напавшая на него вдруг меланхолия, а ещё непогода, начавшиеся ветры, которые «грознее петербургских», заставили его сняться с места.

Женевское озеро. Художник Ф.-Э. Шардон

Николай Васильевич решает отыскать более уютный уголок в альпийских долинах и находит его. Пристанищем и кабинетом для литературных занятий становится небольшой городок Веве, находящийся рядышком, на том же берегу Женевского озера, но закрытый горным хребтом от северных ветров и оттого тёплый, почти как наша маленькая Ялта.

Выбор этого места был не случаен для Гоголя, здесь многое будоражило его воображение, ведь в разное время тут бывали Байрон, Жуковский, Карамзин, а ещё – Руссо, который написал о Веве в своей «Исповеди»: «Я проникся к этому городу любовью, не покидающей меня во всех моих путешествиях и заставившей меня в конце концов поселить там героев моего романа».

И вот, успокоившись немного, отойдя от прежних эмоций, подкопив достаточно душевных и физических сил, Гоголь, проникшись атмосферой излюбленного поэтами местечка, берётся за работу над «Мертвыми душами».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.