Полная версия

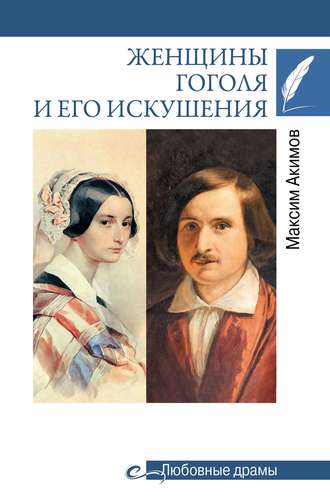

Женщины Гоголя и его искушения

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе всё смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения. <…>

Мысль о службе у меня никогда не пропадала. Прежде чем вступить на поприще писателя, я переменил множество разных мест и должностей, чтобы узнать, к которой из них я был больше способен; но не был доволен ни службой, ни собой, ни теми, которые надо мной были поставлены. Я ещё не знал тогда, как многого мне недоставало затем, чтобы служить так, как я хотел служить. Я не знал тогда, что нужно для этого победить в себе все щекотливые струны самолюбья личного и гордости личной, не позабывать ни на минуту, что взял место не для своего счастья, но для счастья многих тех, которые будут несчастны, если благородный человек бросит свое место, что позабыть нужно обо всех огорчениях собственных. Я не знал еще тогда, что тому, кто пожелает истинно честно служить России, нужно иметь очень много любви к ней, которая бы поглотила уже все другие чувства, – нужно иметь много любви к человеку вообще и сделаться истинным христианином во всем смысле этого слова. А потому и немудрено, что, не имея этого в себе, я не мог служить так, как хотел, несмотря на то что сгорал действительно желаньем служить честно. <…>

Мне не хотелось даром тратить силу. С тех пор как мне начали говорить, что я смеюсь не только над недостатком, но даже целиком и над самим человеком, в котором заключен недостаток, и не только над всем человеком, но и над местом, над самою должностью, которую он занимает (чего я никогда даже не имел и в мыслях), я увидал, что нужно со смехом быть очень осторожным, – тем более что он заразителен, и стоит только тому, кто поостроумней, посмеяться над одной стороной дела, как уже вослед за ним тот, кто потупее и поглупее, будет смеяться над всеми сторонами дела. Словом, я видел ясно, как дважды два четыре, что прежде, покамест и не определю себе самому определительно, ясно высокое и низкое русской природы нашей, достоинства и недостатки наши, мне нельзя приступить; а чтобы определить себе русскую природу, следует узнать получше природу человека вообще и душу человека вообще: без этого не станешь на ту точку воззрения, с которой видятся ясно недостатки и достоинства всякого народа.

С этих пор человек и душа человека сделались, больше чем когда-либо, предметом наблюдений. Я оставил на время всё современное; я обратил внимание на узнанье тех вечных законов, которым движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душеведцев и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. <…> Итак, на некоторое время занятием моим стал не русский человек и Россия, но человек и душа человека вообще» [32].

* * *В последние месяцы и особенно в последние недели пребывания Гоголя в стенах нежинской альма-матер Николай Васильевич был, как никогда, задумчив и углублён в себя, это замечали все. Когда же выпорхнул из стен учебного заведения, то лишь ненадолго приехал погостить в Васильевку, а потом, несмотря на зиму, надвигавшуюся на Русь-матушку, отправился в Петербург, на покорение столичных вершин. Спутником его был Саша Данилевский.

Софья Скалон, в ту пору – девица, жившая в соседнем поместье, неподалёку от имения Гоголей-Яновских, спустя много лет рассказывала: «Помню Гоголя и молодым человеком, только что вышедшим из Нежинского лицея. Он так же был серьезен, но только с более наблюдательным взглядом. Ехав в Петербург и прощаясь со мною, он удивил меня следующими словами: «Прощайте, Софья Васильевна! Вы, конечно, или ничего обо мне не услышите, или услышите что-нибудь весьма хорошее». Эта самоуверенность нас удивила в то время, как мы ничего особенного в нём не видели» [33].

Глава вторая. Знакомство с Петербургом и таинственная влюблённость

Юность не любит ожиданий, юность не терпит промедления. Гоголь достаточно размышлял. Решено – сделать надо много важного и прекрасного, оставалось лишь в точности наметить – как именно это осуществить? И вот Саша Данилевский избрал для себя военную карьеру и спешил в Петербург для поступления в школу гвардейских подпрапорщиков, ну а Гоголь всё же избрал движение по стезе статской службы, рассчитывая для начала найти место в одном из петербургских департаментов.

Было условлено, что друг заедет за Гоголем в Васильевку, откуда они собирались вместе отправиться в дальний путь. Дело было в декабре 1828 г. Для дороги приготовили поместительный экипаж, и после продолжительных проводов и напутствий родных и близких кибитка двинулась [34].

Приятели поехали по белорусской дороге, на Нежин, Чернигов, Могилёв и Витебск. В Нежине прожили несколько дней, повидались с некоторыми товарищами и, между прочим, с не успевшим выехать в Петербург же Прокоповичем. По мере приближения к столице нетерпение и любопытство путников возрастало с каждым часом. Наконец издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к городу на Неве. Дело было вечером. Обоими молодыми людьми овладел восторг: они позабыли о морозе, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть столицу. Гоголь совершенно не мог прийти в себя; он страшно волновался и за свою пылкость поплатился тем, что схватил простуду. Но особенно обидная неприятность была для него в том, что он, отморозив нос, вынужден был первые дни просидеть дома. Он чуть не слег в постель, и Данилевский перепугался было за него, опасаясь, чтобы он не разболелся серьезно. На последней станции перед Петербургом наши путники прочли объявление, где можно остановиться, и выбрали квартиру, где и пришлось Гоголю проскучать несколько дней в одиночестве, пока Данилевский, оставив его одного, пустился странствовать по Петербургу. Неудивительно, что первые впечатления, вынесенные им из знакомства с Петербургом, были несравненно отраднее, нежели у Гоголя [35].

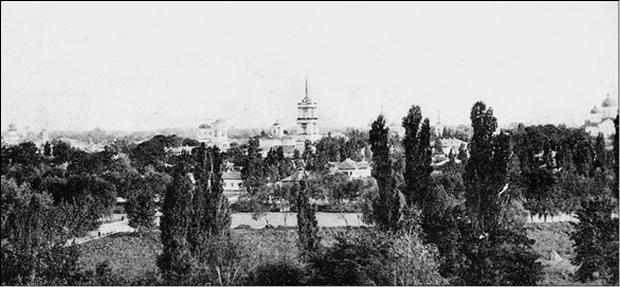

Вид на Нежин

Стоит ли говорить, что, попав на берега Невы и немного оклемавшись, юный Гоголь буквально горел желанием увидать одно замечательное лицо, проживавшее здесь и недурственно, весьма недурственно писавшее стихи.

Павел Васильевич Анненков, ставший впоследствии товарищем Гоголя, припоминал любопытный эпизод: «Тотчас по приезде в Петербург Гоголь, движимый потребностью видеть Пушкина, который занимал всё его воображение ещё на школьной скамье, прямо из дома отправился к нему. Чем ближе подходил он к квартире Пушкина, тем более овладевала им робость и наконец у самых дверей квартиры развилась до того, что он убежал в кондитерскую и потребовал рюмку ликёра. Подкрепленный им, он снова возвратился на приступ, смело позвонил и на вопрос свой: «Дома ли хозяин?», услыхал ответ слуги: «Почивают!» Было уже поздно на дворе. Гоголь с великим участием спросил: «Верно, всю ночь работал?» – «Как же, работал, – отвечал слуга, – в картишки играл». Гоголь признавался, что это был первый удар, нанесенный школьной идеализации его. Он иначе не представлял себе Пушкина до тех пор, как окруженного постоянно облаком вдохновения» [36].

Впрочем, обожание Пушкина если и подверглось испытанию в гоголевской душе, то длилось оно недолго, поскольку было легко пройдено, Николай Васильевич продолжал любить художника Пушкина, мастера Пушкина, а уж когда наконец сошелся с ним ближе, то полюбил и человека Пушкина.

Однако до поры та сфера, в которой вращался Гоголь, не была близка к пушкинской. Юный Николай Васильевич вынужден начинать с самых низов.

В Петербурге Гоголь осматривается, выбирая поприще, которое позволило бы ему начать серьёзное дело, однако неудачи следуют одна за другой. На службу поступить поначалу не удаётся, Гоголь хлопочет, имея рекомендательные письма от друга семьи Гоголей-Яновских Д.П. Трощинского к министерскому сановнику Л.И. Кутузову.

Как впоследствии вспоминал Александр Данилевский, приём у Кутузова, оказанный Гоголю, был неплохим, петербургский вельможа не стал излишне церемониться, сразу перешел с Гоголем на «ты» и пригласил его часто бывать у себя запросто, хотя этим почти всё и ограничилось [37].

Но у Гоголя была особенность: если не удалось одно, тотчас брался за другое. И первое, к чему он обратился помимо поисков службы, была литература [38].

Да, нередко бывает так, что негативный опыт и неудачи толкают человека на новые пути, и вот мало-помалу Николай Васильевич начинает делать первые шаги на этом поприще. Скрывая поначалу от друзей свои намерения, Гоголь всё же дописывает поэму «Ганц Кюхельгартен», которую сам он обозначил как «идиллию в картинах». Написана она была, судя по всему, ещё в Нежине, во всяком случае в первоначальном своём варианте. Вскоре наш поэт дорабатывает её и начинает хлопотать об издании, желая представить новинку на суд публики. Однако молодой Гоголь опасается печатать сочинение под настоящим именем. Пробный шаг был сделан incognito. А поначалу в журнале «Сын Отечества» (который потом будет иронически упомянут Гоголем в «Мёртвых душах») появляется стихотворение «Италия», вовсе без подписи.

Среди гоголеведов утвердилось предположение, что «Италия» представляет собой фрагмент первоначальной редакции «Ганца Кюхельгартена», поскольку восторженное обращение поэта к этой стране явственно напоминает «пышные грезы Ганца о Греции и Индии» [39].

Гоголь отослал стихотворение, желая узнать лишь, опубликуют ли его. Оно было опубликовано сразу же. Теперь наш юный поэт становится смелее, но имени своего пока раскрывать не решается и придумывает псевдоним. Так, в русской литературе появился некто Алов.

Что же собой представляла поэма, названная идиллией? Каков был сюжет дебютного гоголевского произведения?

Поэма была о любви, причём о счастливой разделённой любви, которой удаётся преодолеть тяжкие испытания и состояться, соединив воедино два любящие сердца.

Главный герой поэмы, имя которого дало ей название, юный Ганц испытывает трепет душевный, предаётся метаниям, ведь судьбой ему послано испытание – выбирать между любовью к простенькой деревенской девушке Луизе и жаждой славы. Поначалу герой делает выбор в пользу амбиций, стремится найти успех и пускается в широкий свет, но вскоре узнаёт, что люди холодны, и возвращается к своей Луизе.

Сюжет сей мил, но банален. Практически всеми, в том числе и самим Гоголем, поэма-идиллия была признана неудачей и до сих пор таковой аттестуется. Увы и ах, никто не спешил покупать книжек, на страницах которых была напечатала гоголевская дебютная вещь. Критики, однако, поэму заметили, но для того лишь, чтобы обругать.

Поэма так и не была оценена современниками, потомками тоже не воспета, до сих пор считается «скоромным юношеским опытом», охарактеризованная как «неудачный старт». Поэма сия – пафосная, вычурная, восторженная, но в самом-то деле она прекрасна, поскольку создана рукой гения, и может быть она вдвойне замечательна тем, что создавал её юный гений, не утративший ещё ни иллюзий первой молодости, ни свежести ранних чувств, ни восторженности.

По прошествии десятилетий, когда отзвучали и первые неодобрительные возгласы в адрес гоголевского дебюта и пышные похвалы в адрес его последующих произведений, появились взвешенные и, главное, дельные опыты критики дебютной вещи молодого Гоголя.

Перечитывая Василия Гиппиуса, я нашёл у него весьма неплохой, а главное, информативный фрагмент критического анализа «Ганса Кюхельгартена», и эта информативность важна для нас не только и не столько с литературоведческой точки зрения, куда важнее то, что она даёт кое-какие сведения и о личностном аспекте автора поэмы-идиллии, то есть ценнейшие крупицы понимания внутреннего мира нашего поэта, нашего Гоголя, тогда ещё наивного и неискушённого.

Василий Гиппиус замечает, что юный сочинитель создаёт художественный образ мечтателя, во многом, хотя и не во всём, близкого себе: «Герой его первой поэмы – или, как он ее симптоматически назвал, идиллии – «Ганц Кюхельгартен». Ганца ждет тихое счастье в идиллической семье, с любимой Луизой, дочерью мызника и внучкой пастора, но он томим «думою неясной», мечтами о классической Греции и романтической Индии, и бежит от этой идиллии – бежит, чтобы после скитаний по чужбине – в ту же идиллию вернуться. Вот несложный сюжет поэмы, которая важна не сюжетом, а той психологией героя, которую Гоголь скорее намечает, чем раскрывает. Было бы бесполезно искать определённого литературного прототипа для Ганца. Кое в чем – в образе старого пастора, в картине семейного уюта, в отдельных словосочетаниях здесь отразилась идиллия Фосса «Луиза», которую Гоголь мог читать в русском стихотворном переводе Теряева» [40].

Не случайно он выбрал местом действия Германию и закончил поэму прославлением Германии и «Великого Гёте», знакомого ему не по одним урокам Зингера, но и по тому культу Гёте, которым насыщен был «Москов. вестник». Сходство между «Ганцем Кюхельгартеном» и нежинскими письмами Гоголя отмечалось не раз. Меньше обращали внимания на их различие. И здесь, и там существователям «как тварь презреннейшая, низким», черни (выражение и писем, и поэмы) противопоставлен возвышенный мечтатель, в котором «желанье блага и добра» – мысль о своей миссии тесно сплетена с гордым индивидуализмом, гордой надеждой на «благословение потомков» и боязнью «существования не отметить» (буквальное совпадение поэмы с письмами). Но Гоголь свои мечты ограничивает готовой формой (государственная служба) – формой, ему чуждой и вряд ли не внушенной традицией, – а о том, что ему свойственно, забывает или умалчивает. У Ганца в его Sehnsucht – нет никакой цели:

…но чего,В волненьи сердца своего,Искал он думою неясной,Чего желал, чего хотел,К чему так пламенно летелДушой и жадною и страстной,Как будто мир хотел обнять, -того и сам не мог понять.Интуитивно создавая своего неясного, но эстетически настроенного Ганца, Гоголь и этой неясностью, и этим эстетизмом мог больше приблизиться к пережитому лично, чем в своей рассудочной корреспонденции. В идиллии Гоголя очень важна ее развязка. Ганц, как и Гоголь, индивидуалист. «Дума», вошедшая в картину XVII, рисует идеальный образ героя, который служит «шумному миру», не смущаясь его шумом [41].

Вотще безумно чернь кричит:Он тверд средь сих живых обломков,И только слышит, как шумитБлагословение потомков.Противоположение – вошедшее в традицию еще до пушкинских ямба и сонета. Не стоит вспоминать ни о Горации, ни даже о Державине – достаточно назвать Жуковского и его послание кн. Вяземскому и В. Пушкину («Друзья, тот стихотворец – горе». Рос. Музеум, 1815), которое и заканчивается той же надеждой на потомков в ритмически подобной строке. Гоголем эта традиционная антитеза была, несомненно, лично пережита, дальнейшие личные судьбы и творческие приемы Гоголя показывают, что индивидуалистические фразы его юношеских писем не были только фразами. И вот оказывается, что в Ганце, который построен на том же конфликте личности и черни, этот индивидуализм поколеблен [42].

С самого начала видно, как двоится сочувствие поэта между странным Ганцем и добрым Вильгельмом Баухом и его добрыми домочадцами. Его обывательский уют нарисован красками даже соблазнительными, хотя как раз заимствованными у Фосса: клохчущие индейки, желтый вкусный сыр, сладкий бишеф, коричневые вафли – все это фоссовское [43]. Ганц, оставивший мызу, назван «тираном жестоким», а через несколько картин изображен уже разочарованным и в людях, и в славе:

Его влекла, тянула слава,Но ложен чад ее густой,Горька блестящая отрава.Конечно, «Лорд Байрон был того же мненья, Жуковский то же говорил», но в выводе гоголевский герой следует не Байрону, а именно Жуковскому – его Эсхину, возвратившемуся к пенатам и убежденному квиетизмом верного пенатам Теона (прямо противоположную развязку при той же основной композиции дает Батюшков в «Странствователе и домоседе»). Индивидуалистическая «дума» была, как оказывается, только поводом, чтобы задать – в первый, но далеко не последний раз в гоголевском творчестве – вопрос:

Когда ж коварные мечтыВзволнуют жаждой яркой доли,А нет в душе желанной воли,Нет сил стоять средь суеты, -Не лучше ль в тишине укромнойПо полю жизни протекать,Семьей довольствоваться скромнойИ шуму света не внимать?Развязка «Ганца» отвечает – «да, лучше». Ганц возвращается к «неяркой доле», к Луизе, называет себя «безумным, бестолковым», отбрасывает – хоть и не без легкой грусти – «коварные мечты». Поэма действительно превращается в идиллию, в идеализацию «существователей». Художественные образы, конечно, не доказывают каких-нибудь определённых итогов сознания, но случайными тоже быть не могут, и мы вправе сказать, что идеализация мызы близ Висмара или, что то же, хутора близ Диканьки – одна из возможностей, которые представились сознанию Гоголя. Гоголь крепко сросся с традицией, средой, почвой, и попытки отталкивания от них неизбежно перебивались в нем с новыми и новыми притяжениями. Этим в значительной мере определяется его личная драма. Счастливая развязка первой идиллии Ганца – первое о ней показание [44].

Биографы Гоголя ставят в связь с «Ганцем» первую, несколько загадочную поездку Гоголя за границу. Невозможно, конечно, думать, что Гоголь просто повторил в жизни то, что изобразил в поэме, тем более что к своему герою он умел отнестись со стороны, а в самые мечты свои вкладывал какое-то определённое, даже практическое – хотя нам и не вполне ясное – содержание, чего не было у Ганца. Мы видели, что поездку за границу он задумал ещё в Нежине. Его сообщником был Высоцкий, который, уехав в Петербург, хлопочет вместе с кем-то нам неизвестным об устройстве этой поездки [45]. Планы Гоголя, как видно по письмам, колебались, мы не знаем подробностей, знаем только, что через несколько месяцев по приезде в Петербург Гоголь сообщает матери, что смерть какого-то «великодушного друга» расстроила «прекрасный случай ехать в чужие края».

Вид на набережную Невы. Художник П.П. Верещагин

С «Ганцем Кюхельгартеном» Гоголь, как видно, всерьёз связывал надежды выбиться из «чёрной квартиры неизвестности», но товарищи Гоголя, убедившие его писать не прозою, а стихами, оказали Гоголю плохую услугу [46].

* * *Первый литературный опыт Гоголя может являться интересным для нас ещё и тем, что рукопись относительно легко преодолела цензуру, была без затруднений напечатана и сразу же попала в книжные лавки. Последующие гоголевские публикации ждала более трудная участь на цензурном перевале.

7 мая в Санкт-Петербургский цензурный комитет, как гласил реестр, поступила рукопись «на 36 листах под заглавием «Ганц Кюхельгартен» идиллия в картинах писана в 1827 соч. Алова от студента Гоголь-Яновского» [47]. В тот же день последовало цензурное разрешение. 5 июня книга была уже напечатана, и Гоголь получил от цензора К.С. Сербиновича билет на выпуск ее в продажу. Из первых экземпляров книги Гоголь послал один Плетнёву, а другой в Москву Погодину. Ни с тем, ни с другим он не был знаком. Книги были посланы incognito в расчете на то, что оба адресата их прочтут, высоко оценят, а там и выяснится, кто автор… Это говорит о том, сколь многого ожидал Гоголь от своего детища. (Ни Плетнёв, ни Погодин, однако, поэмой не заинтересовались, и она так благополучно и пролежала в книжных завалах, пока после смерти Гоголя не выяснилось её авторство.) Сведений о том, что Гоголь послал книгу и Пушкину, нет: возможно, так и не решился… Через несколько дней книга поступила в продажу в Петербурге, а чуть позже – и в Москве. 26 июня «Московские ведомости» сообщили, что у Ширяева продаётся книжка В. Алова, «полученная на сих днях из Петербурга». И почти сразу же появилась убийственная рецензия в журнале H.A. Полевого «Московский телеграф» [48]. Критик обратил гоголевскую «формулу скромности» против самого автора и нанёс удар наотмашь, со всей силой: «Издатель сей книжки говорит, что сочинение г-на Алова не было предназначено для печати, но что важные для одного автора причины побудили его переменить своё намерение. Мы думаем, что ещё важнейшие причины имел он не издавать своей идиллии» [49].

Прошло около трёх недель, и Гоголь получил новый удар – от петербургской газеты «Северная пчела». Ее отзыв, опубликованный в № 87 от 20 июля, казался поначалу чуть-чуть мягче: в сочинителе признавалось «воображение и способность писать (со временем) хорошие стихи»; но в итоге рецензент приходил к таким же неутешительным выводам, что и «Московский телеграф»: «В «Ганце Кюхельгартене» столь много несообразностей, картины часто так чудовищны и авторская смелость в поэтических украшениях, в слоге и даже в стихосложении так безотчетлива, что свет ничего бы не потерял, когда бы сия попытка юного таланта залежалась под спудом». И Гоголь понял, что это катастрофа. Вместе со своим слугой Якимом он отправился по книжным лавкам и у продавцов, которым только недавно отдал поэму на комиссию, отобрал все наличные экземпляры. Нести весь этот груз домой автор побоялся: в одной квартире с ним в доме каретника Иохима на Мещанской проживал Прокопович, приехавший недавно в Петербург после окончания Нежинской гимназии. Как и ото всех остальных, Гоголь держал от Прокоповича в строжайшей тайне своё предприятие, хотя тот кое о чём догадывался… Он даже знал (или, вернее, узнал потом), где происходило истребление «Ганца Кюхельгартена». Гоголь снял комнату в гостинице, находившейся на углу Вознесенской улицы у Вознесенского моста, по указанию современных исследователей – это гостиница «Неаполь» [50], заперся и сжёг все до одного экземпляры [51].

Книготорговец Лисенков впоследствии вспоминал обстоятельства, при которых впервые познакомился с Гоголем, сообщая нам следующее:

«Гоголь был такой молчаливый и таинственный, что напечатал он в первый раз своё сочинение «Ганц Кюхельгартен или картины», принёс ко мне на продажу и через неделю спросил – продаются ли? Я сказал, что нет, он забрал их – и только и видели; должно быть, печка поглотила и тем кончилось» [52].

Уцелеть сумели лишь те самые книжки, которые Гоголь анонимно разослал нескольким петербургским литераторам в тот момент, когда поэма только вышла и ещё не была обругана критиками.

Про Якима, кстати, тоже нужно сказать хоть пару слов, ведь он ещё не раз мелькнёт в хронологии. В некоторых источниках пишут – Аким. Сёстры Гоголя, чаще всего, называли его слугу именно так.

Оказавшись рядом с Гоголем в моменты его первых битв за место в истории, Яким, пожалуй, был подобен верному оруженосцу Санчо Пансе. Кстати, и самого Гоголя, в последующем, иные историки и литературоведы назовут Дон Кихотом. Этот образ возникнет, когда биографы начнут биться, пытаясь выяснить: чем же и кем был Гоголь в этой жизни, чем стало его слово, прозвучавшее так громко и так удивительно, за что боролся он, растрачивая силы жизни? И хотя позиция тех литературоведов, что попытаются использовать метафорический образ Дон Кихота, не окажется по-настоящему убедительной и верной, но метафора эта всё же приживётся в гоголеведении, и нет-нет да и возникает теперь имя того замечательного дона, родом из Ламанчи, когда речь заходит о Гоголе. Хотя наш-то Дон Кихот – из Диканьки.

О гоголевском Санчо Пансе сведения биографов не слишком подробны, но кое-что известно, В.П. Горленко аттестовал его так: «В 1829 году, когда Яким Нимченко, слуга Гоголя, выехал с ним в Петербург, Якиму было лет 26. Он был при Гоголе лакеем и поваром, жил сначала один, потом с женою. Поварскому искусству учился в Орловской губернии, у помещика Филиппова, куда отдан был ещё отцом Гоголя» [53].

* * *Таков первоначальный круг обстоятельств, на фоне которого разворачивается пребывание юного Николая Васильевича в Северной столице. И уже в это время он начинает работу над фрагментами повестей, посвященных малороссийской тематике, но главным его занятием является знакомство с Петербургом. Картинки города, нравы города, лица, настроения – их исследование делается главным трудом и развлечением одновременно.

Посещая столичные парки, церкви, заведения, Гоголь встречает предмет своей первой влюблённости, находит объект того чувства, которое, к сожалению, постигает такая же неудача, как и первый опыт издания крупного произведения. Фальстарт на литературном поприще и неудача в любви толкают Гоголя к бегству из Петербурга, принявшего юного покорителя совсем неласково.

Оба этих факта (влюблённость Гоголя в некую даму и отъезд его за границу) имеют в гоголеведческой литературе очень спорные толкования, суть этих событий трактуют по-разному.

Во-первых, некоторые биографы пытаются оспаривать сам факт наличия той дамы (или девицы), о коей Гоголь напишет в своём письме в Васильевку. Те исследователи жизни писателя, что стремятся подравнять его жизнь под версию о ненормальности, некоторой ущербности и скудости любовных чувствований Николая Васильевича или, пуще того, навесить на писателя подозрения в каких-то отклонениях, бьются об заклад, что никакой и дамы-то не было, что всё это обман и надувательство, что не любил никого тот автор неудавшейся юношеской поэмы, а целиком и полностью врёт! Да-да, есть такие исследователи, которые считают, что они лучше самого Гоголя могут знать о том, что чувствовал Гоголь и что владело Гоголем.