Полная версия

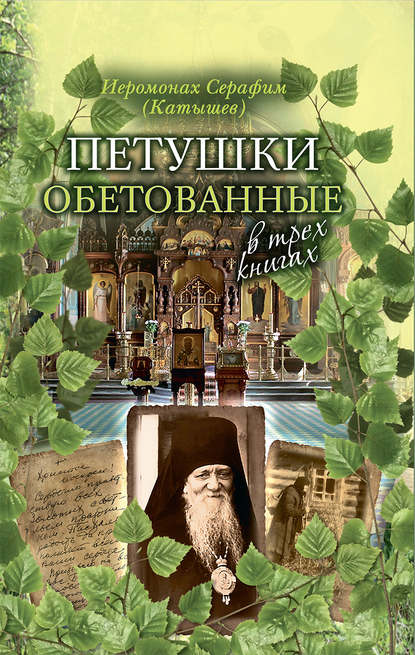

Петушки обетованные. В трех книгах

Серафим (Катышев)

Петушки обетованные: в трех книгах

© Серафим (Катышев), иеромонах, 2018

© Сретенский монастырь, 2018

Предисловие к шестому изданию

Из укромных родников и маленьких ручейков, незаметных и текущих через цветущие луга, тенистые леса и широкие поля родных просторов, слагаются воды большой реки. Часто этот поток становится не только символом того края, который дал ему жизнь, но и образом всей страны. Как в зеркале водной глади, отражаются в этой могучей реке жизни и многовековая история народа, и его нрав, и его духовные сокровища, и то, чем он живет.

И эта книга вспоена водами родной истории, сложилась из рассказов о непростой жизни русских людей, от Всероссийского патриарха до безвестных прихожан и инокинь земли Владимирской, в годы исторического ненастья. Это рассказы о незаметном и повседневном подвиге святости, рожденном долготерпением и милосердием, любовью к Богу и к ближним. Именно они, Божии люди, – главные герои этой книги, молитвой и трудом которых всегда стояла Русская земля.

Автор сумел соткать из, казалось бы, разрозненных рассказов о тяжелых судьбах людей большое и светлое полотно о единстве общей судьбы русского народа, о взаимосвязи жизней человеческих, основанной на верности вере отцов и матерей. Эта связь судеб в Промысле Божием помогала героям рассказов в суровые годы сохранить неугасимую лампаду веры и передать ее нам, чтобы и мы, сохранив ее свет, передали ее в свое время нашим потомкам.

Автор книги – иеромонах Серафим, ныне насельник одного из монастырей Владимирской земли, – в рассказах и о своей судьбе и о людях, с которыми ему посчастливилось встретиться на дороге жизни, смог в простых словах охватить и размышления о молитве и монашеском подвиге, о подвиге мученичества и повседневном тяжелом подвиге христианской верности и долготерпения, о грехе и покаянии, об истории Русской Церкви в XX веке и о высоте человеческого достоинства, возводящего от житейских страхов к высоте смиренного несения жизненного креста.

Многие из биографических рассказов заканчиваются в этой книге молитвенным обращением к герою повествования: «Моли Бога о нас!» В этом обращении исповедание живой веры в то, что все мы едины во Христе, что люди, прожившие свою жизнь с верой, надеждой и любовью, живы у Господа и Его любви просят о нас, еще совершающих житейские странствования, чтобы не сбиться нам с пути во мраке обольщающего неверия и дойти до берегов реки жизни вечной, которая есть Христос Спаситель.

«Пока каждый из нас не осознает, что именно он в ответе за все, пока не встанет в полный рост, пусть даже зная, что уже взят на мушку, дело с места не сдвинется… Надо всем нам очистить себя покаянием, просветленные ручейки помыслов и дел направить в одну сторону, чтобы получилась полноводная река, которая со временем станет могучей».

Все святые земли Русской, молите Бога о нас!

Книга первая. На рассвете души

Главное глазами не увидеть. Зорко только сердце.

Антуан де Сент-Экзюпери

Икона Божией Матери в храме Рождества Христова в Вифлееме

Слово священника

С глубокой старины для русских людей верным признаком истины была красота. Мы через нее и к Православию приобщились. Поэтому поиск красоты – в природе, людях, их душах – заложенная в нас веками необходимость. Этой внутренней заповеди и следует в своем творчестве автор предлагаемой книги.

Геннадий Иванович Катышев[1] – в прошлом авиационный инженер, летчик, мастер спорта СССР, член сборной страны по высшему пилотажу, обладатель ряда рекордов скорости и дальности полета. Его перу принадлежит несколько книг по истории авиации. Приход в Православную Церковь открыл авиатору духовное небо, особую высоту. Человек предстал перед ним как малый космос: для каждой души есть Солнце правды – Христос, есть лазурь благодатной небесной радости, полет святоотеческого богомыслия, заоблачная тишина молитвы и стояния перед Богом. Автор бережно собирает те частички духовного света, что сохранились в народе нашем, намывает их, словно золотые крупинки, из мути нынешнего безвременья и являет нам.

Цель этой книги – всколыхнуть человека, направить его мысли на самое важное, чтобы он помнил о Боге, России, душе, вере. В этом ее своевременность.

Каждая эпоха задает свою высоту. Когда-то подвижники бежали от духовной гибели в пустыню, сейчас начало нашего спасения – в подвиге общения. Автор обращается к читателям с мужественным доверием, с надеждой на понимание, на то сочувствие, которое, по словам великого русского поэта, дается как благодать, преобразующая читателя и писателя в собеседников, в друзей, в народ, в Церковь Божию. В этом – церковность книги.

И название ее очень точно. Именно рассвету души посвящается. Книга эта нужна не только тем, кто бродит в потемках. Она подскажет и воцерковленному читателю, как оценить свой путь к вершине. Всякому свое во благих делах. Да поможет нам Бог!

Протоиерей Андрей Тетерин, настоятель Свято-Успенской церкви г. Петушки Владимирской области, 1999 год† 28.04.2018Пути-дороги

Все мы странники в этом мире, и у каждого из нас свой особый, присущий только ему одному путь, своя заветная тропинка, которую в пыльных бурях и водоворотах жизни так легко потерять. Надо иногда останавливаться, оглядываться вокруг, сверять направление с компасом, который изначально дается каждому из нас: с величайшей драгоценностью – совестью. Во время таких остановок будет возможность подумать, оценить пройденный участок пути, а при достижении определенных высот – увидеть дальние горизонты. Это обязательно придаст силы для нового перехода, поможет найти верных попутчиков, наметить точки необходимой опоры для подъема наверх. Но самое главное, человек ощутит великую помощь, поймет: надо идти и дорогу осилит идущий. Мои земные дороги на путях духовных проходили в московских монастырях, Троице-Сергиевой лавре, но наибольшее число тропинок я исходил по Владимирской губернии, и особенно в Петушках. Эта чудесная земля, пропитанная русским духом, а значит и Православием, дала мне радость душевного обновления, особой надежды от множества дорогих моему сердцу встреч.

Рассказы старой монахини

Сегодня Благовещение, светлый праздник души. После литургии и водосвятного молебна мы выходим из храма. Как будто не было многочасового стояния, в теле необыкновенная легкость, в душе чистота. На паперти всех ждет особый подарок – солнце прямо обливает нас своими редкими этой весной щедротами с вершины безбрежного купола безоблачной синевы. Медленно спускаюсь с холма. Я иду не к себе в избушку, а совсем в другую сторону. Старая знакомая, монахиня, давно звала на чашку чая, но все по недосугу, мелким заботам, хворям наша встреча откладывалась. Наверное, я тогда еще не был к ней готов, хотя чувствовал какую-то таинственную тягу. Наконец мы сговорились на Благовещение разговеться рыбой и отвести душу в беседе. Я очень надеялся, что смогу стать благодарным слушателем.

У дверей домика нас поджидал огромный старый кот, который, судя по свежим отметинам, еще активно участвует в раздирающих душу концертах, но уже не всегда ведущим солистом. Про сердечные раны, естественно, он нам поведать не мог, но свои телесные не скрывал. На голове вырван клок, прокушено ухо, прищуренный глаз слезился. Кот имел вполне приличное имя, но мне показалось, что ему больше подходит кличка Обормот. Как только дверь приоткрылась, разбойник прорвался в дом и стал хрипло требовать рыбы. Получив приличный кусок, зверь заурчал, намекая на нежелательность моего присутствия в любезном его сердцу месте.

Монахиня Людмила (Золотова) 1998 год

В чистой горнице – иконы, большие и малые, новые и старые. Лик Спасителя, Иверская, Распятие, великие святые. Много бумажных, но все они находятся в удивительном ансамбле, который воспринимается как нечто целое, поскольку каждая, излучая свою особую частоту, слагает гармонию цветомузыки. На стенах фотографии подвижников ХХ века, которых матушка Людмила[2] знала лично. Простые строгие лица с очень добрыми глазами жалеючи смотрят на наш мир, который давно уже без остановки скользит в ужасающую бездну.

После скромной трапезы мы как-то незаметно уходим в беседу, нас волнует выбор пути, каким образом человек получает подсказки от провидения, видит ли он расставленные вехи, указывающие на опасные омуты, водовороты, подводные камни, как принимает решения. В избе уютно и покойно. Тикают ходики. Кот, удовлетворив свои потребности на кухне, лениво минует, как бы не замечая, свою лежанку на старых валенках и уверенно подходит к гостю. Тут он, вытягиваясь в свой громадный рост, кладет на меня передние лапы. Зрячий глаз вопрошающе заглядывает в лицо. Я не ожидал от ночного бродяги таких великосветских манер и, уступая навязанным приличиям, вежливо кивнул. Хитрюга тут же устроился на коленях. А матушка тем временем продолжала: «Скажу вам, да, пожалуй, тут многие согласятся, что самая действенная молитва – это материнская молитва Богородице. Только бы она дошла, а уж Владычица не медлит, всегда приходит детям на помощь, если видит, что нужна. Вот послушайте, что со мной приключилось…»

Владычица

Дело было в войну. Училась я тогда в техникуме, в Орехово-Зуеве. Время было тяжелое, нынешнему поколению трудно объяснить. Голод, холод, другие лишения. Сама жизнь заставляла, казалось, думать лишь о бренном теле. Старшая сестра работала на фабрике в Усаде, младшая, дошкольница, жила с матерью в Новоселове. Получали мы, студенты, по 500 граммов хлеба в день. Молоденькой девчонке только на один раз, остальной приварок ведь скудный. Но и от этого пайка я отрывала. Как засобираешься домой на побывку, так и экономишь. Хотелось порадовать маму и сестренку.

Попадать в деревню было тяжело. От Покрова лесной дорогой 20 км или от станции Санино – 12. Тоже лесом. Путь короче, но здесь нужно было около километра идти болотом по полусгнившему настилу. Днем страшно, а в сумерках или ночью и подавно. Вот пришли мы однажды поздней осенью в деревню втроем и сговорились через день рано утром обратно. Дом наш стоял с краю, и девчонки должны были за мной зайти. Нельзя сказать, что тогда я была верующей. Просто шла за мамой. Знала основные молитвы, старалась соблюдать заповеди, а поститься заставляла сама жизнь. Хоть в храм и не ходили, ведь церкви были закрыты, а благодаря маме все мы остались в Боге. Наверное, я отличалась от сверстниц, если звали меня «чудная». Иногда и подшучивали. Вот и на этот раз решили девчонки подшутить, заставить идти ночью одной такой дорогой и дрожать от страха. Мама меня толкает, вставай, Верка с Зойкой уже прошли, может, еще догонишь. Я пока одевалась, их и след простыл. Мама видит мое состояние и говорит: «Не бойся. Давай помолимся, положим по три земных поклона Пресвятой Богородице, и в путь. А я за тебя буду молиться».

Вышла я из дома – ничего не видно. Кое-как добралась до дороги, теперь гагаринской. Это уже после гибели Юрия Гагарина от Покрова положили асфальт, а тогда вокруг были только грунтовки. Вот иду я тихонько как раз в направлении места, куда потом упал самолет, сердце колотится. Думаю, как доберусь я одна по такому пути? Вдруг слышу необыкновенной красоты женский голос: «Девочка, ты на станцию?» Я нисколько не испугалась незнакомки. Наоборот, было какое-то необыкновенное счастье. «Да», – говорю. «Пойдем вместе, мне туда же». В темноте я не могла хорошенько разглядеть попутчицу. Знаю только, что была она высока ростом и в темном одеянии. Мы не шли, а как бы летели, так было мне хорошо. Женщина все время со мной ласково разговаривала, расспрашивала, подбадривала и прямо изливала доброту. Я не могу вспомнить всего разговора, осталось только ощущение радости.

Идем уже порядочно. У меня мелькнула мысль: «Как бы не опоздать на поезд». А женщина мне тут и говорит: «Не бойся, мы не опоздаем». И точно. Показалась станция. Утром она пустынна. Я стала искать своих сверстниц, нигде никого нет. Где же они, ведь мы не могли разминуться, дорога одна? Посмотрела назад и вижу – выходят, сердешные, из леса, языки на плече. Я к ним. Увидели меня и остолбенели: «Как ты тут оказалась?» Отвечаю, мол, шла той же дорогой, с попутчицей. Они не верят. Говорю, тут она, на станции. Пошли мы туда, а никого нет, и вокруг ни единой души. Как вы думаете, кто это меня сопровождал? Конечно, Она, Владычица. Видно, горяча была материнская молитва.

Милости Божии

Или вот случай. Послали нас от техникума на один день на лесозаготовки. Какие из нас работники? Слабые, голодные. Но время суровое, надо. Было это в начале зимы. Уже холодно. Одежонка на мне худая. На ногах опорки. Мама нашла как-то на дороге старую шинель, видно, кто-то уж за ненадобностью бросил, и сшила что-то вроде галош. Натолкаешь туда соломы, и ничего, бежишь. Знала она об этой поездке и, конечно, здорово переживала. Привезли нас в лес, разбили на пары, выдали тупые пилы с зубьями через один и выделили участки. Со мной оказалась такая же «чудная», как и я, с такими же физическими возможностями. Норма жесткая. Надо было свалить несколько деревьев, обрубить у них сучья, напилить по указанному размеру чурбаки, натаскать в отведенное место и сложить. Сколько это выходило кубометров, я уж сейчас не помню, но точно знаю, что за день нам бы никак не управиться. Здоровым мужикам было не под силу.

Десятница показала рукой: «Вон к березам таскайте, там и складывайте». Посмотрела на нас, видно дрогнуло у нее сердце, и ушла. Надо начинать, а никак не решимся. Подружка говорит: «Давай сначала поедим. Мне тут мама блинцов напекла, а потом, Бог даст, начнем». Ну, поели мы, встали, усердно помолились и пошли, как на казнь. Подходим к этим березам и глазам не верим. Лежат две огромные ели, от комля вершины не видно, уже без сучьев, распиленные, как велено нам, и, главное, самые неподъемные для нас комлевые части находятся как раз на том месте, где надо складывать. Сделали мы из молодых сосенок слеги и стали подкатывать к месту остальные чурбаки. Кое-как, надрываясь, уложили все в ряд и тут прямо упали от усталости. Потом маленько пришли в себя, поглядели друг на дружку и, ни слова не говоря, перекрестились. Сидим, отдыхаем, слышим, как позванивают пилы, стучат топоры. Люди работают. Вдруг кто-то крикнул: «Что-то чудных не слыхать, может, сбежали?» Идет к нам десятница. «Ну, как дела?» Да, вот, говорим, вроде норму выполнили. У нее широко раскрылись глаза: «Как?» Осмотрела она нашу кладку: срезы свежие, чужих отметок на них нет, все чин по чину. Замерила – действительно точно норма, тютелька в тютельку. Записала нас начальница в свою тетрадь и выдала положенные талоны на паек. «Идите туда, сейчас машина пойдет в Орехово». Мы ног не чуем от радости, бежим, куда она показала.

У машины шофер, мужик в годах, оглядел нас и говорит: «Мешки с собой?» – «Какие мешки?» – «А под картошку. Ну да ладно, поехали». Залезли мы в кузов, переглядываемся, ничего не понимаем. У меня – так, на всякий случай, – была с собой котомка, сделанная из обычного мешка. Вот и вся емкость. Привез он нас к бурту, занесенному снегом. «Набирайте, – крикнул, – да не мешкайте», и сам полез за картошкой. Мы разгребли бурт, там картошка была еще не мерзлой, и набили ею все, что могло вмещать. Последнюю картошину, помню, везла в руке.

Приехали в Орехово, сошли у станции. Ну, думаю, поеду к сестре в Усад, накормлю ее. Попрощалась я с подружкой. Как во сне, шатаясь от тяжести полученного подарка, она побрела домой, а я на поезд. Анюта будто ждала меня. Сварили мы с ней два чугуна картошки и впервые за многие месяцы наелись до отвалу. А на полученный в лесу талон я маме потом хлеба привезла.

Ну а здесь что было, а? Тоже Божия милость. Мама, видно, за меня сильно молилась. Царствие ей Небесное.

…Матушка перекрестилась и замолчала. Она была где-то далеко, и я не решался потревожить небесный полет ее мысли. Наконец, будто сбросив с плеч какую-то тяжесть, монахиня продолжала: «Вот мы привыкли мимоходом говорить: “Бог милостив”, “Господь поможет”, а сами того не ведаем, что Он действительно всегда рядом, всегда готов помочь, лишь бы сам человек был способен принять эту помощь. Вот послушайте-ка. Служил в селе Ильинском замечательный священник отец Николай, великой и светлой души человек. Да вы о нем, конечно, слыхали. Так вот, его Господь сподобил участвовать в спасении одной заблудшей души. Вы уж меня простите, что говорю несвязно, уж сами потом слова соберите».

Лешка

Рассказывала мне знакомая монахиня, духовная дочь отца Николая, в миру Евдокия. Был у них в послевоенные годы в деревне, что под Киржачом, бедовый парень. Звали его Лешка. Прямо атаман, хулиган из хулиганов, спасу нет. Бедных, однако, и кротких, вроде Евдокии, не обижал и в обиду не давал. Вскоре угодил он в тюрьму, а потом уж без остановки пошел по лагерям. На воле совсем мало пребывал. Слава тянулась за ним темная, худая. Но, видно, не совсем конченый был человек. Как-то Евдокия, еще не будучи на монашеской стезе, разговорилась с одной монахиней, много претерпевшей за веру. Как оказалось, слыхала та про Лешку в местах не столь отдаленных. Изрядно пришлось ей там пострадать. В лагере монахини старались держаться вместе, помогали друг другу, прятали свои сокровища – молитвослов и Псалтирь. И вот как-то в пересыльном при одной проверке все-таки нашли их книги. Отобрали, конечно. Ну куда монахиням без Псалтири? Беда. Тут кто-то посоветовал: «А вы обратитесь к Лешке владимирскому, он поможет». Лешка был в большом авторитете, и даже лагерное начальство считалось с ним. В общем, книги вернули. Сколько земных поклонов положили монахини Спасителю, и сосчитать нельзя, а за Лешку молились особо.

Много лет прошло. Евдокия тайно стала монахиней и жила еще в деревне. Вот пронесся слух – Лешку привезли. Видно, сочтены были его дни. Худой, изможденный, туберкулез совсем измотал. Здесь у матери он ожидал вызова в стационар.

Шла Евдокия на почту, и вдруг потянуло ее в дом к Лешке. Заходит, видит – сидит он, бедолага, на кровати, скелет один, руки на коленях, глаза закрыты.

– Здравствуй, Леша!

– А, тетя Дуня, проходи.

– Как ты?

– Да, как видишь, подыхать скоро.

– Что ты, еще поправишься. Вон мать как тебя обихаживает: и молоко, и сливки.

– Ничего не хочу, душа у меня горит, свет не мил.

– Вот у меня просфора, съешь?

– Просфору? – Лешка весь изогнулся как знак вопроса. – Просфору съем.

Съел все до крошечки.

– Какая вкусная!

– Леша, а ты крестик носишь?

– Да спрашивал у матери, не нашла.

– Леша, а исповедать свои грехи не хочешь? Причастишься потом.

– Хочу-то хочу, да только до церкви мне не дойти, сама видишь, какой я, а проехать в Ильинское сейчас нельзя.

– Леша, а давай, ты напиши свои грехи на бумаге, мать отнесет ее отцу Николаю. Может, он заочно отпустит. Легче тебе будет, поверь.

Лешка задумался. Тяжело ему было, будто ворочал внутри себя огромные глыбы, из последних сил напрягался, лицо стало совсем каменным.

– Ну-ко, подай мне вон из шкафчика тетрадку да карандаш.

Евдокия подала, чувствуя, что настала главная минута в жизни человека, боялась нарушить тугую сосредоточенность Лешки. Он весь ушел в себя. Медленно начал писать. Попишет, закроет ладонями лицо, будто пылающее от стыда, и снова пишет. Закончил.

– А ты подожди, может, еще чего вспомнишь.

Лешка посидел, подумал и снова начал писать. И так несколько раз принимался. Наконец подал бумажку Евдокии и откинулся на кровать в изнеможении.

Монахиня пошла в горницу к Лешкиной матери Надежде и велела ей немедленно идти в Ильинское. Та – ни в какую. Мол, должны приехать за Лешкой, увезти в больницу. Евдокия все-таки убедила, обещала присмотреть за больным. Напоследок наказала ни в коем случае не разворачивать бумажку.

Дорога была тяжелая, едва дошла старая. Отец Николай как будто ждал. Взял бумажку, кивнул Надежде, и в церковь. Подвел старушку к иконе Спасителя, велел молиться, а сам ушел в алтарь.

Долго не было батюшки. Вышел он весь в слезах и говорит: «Ты вот что, Надежда, отправляйся немедля в Киржач. Он уже там, в больнице. Иди, не мешкай». А идти больше пятнадцати километров. Откуда силы взялись, пошла. Добралась мать до больницы уже затемно, от усталости ног не чует. Подает бумажку сыночку, что в ней – не знает, сама слезы концом платка утирает, душа-то не на месте.

Лешка взял листок, развернул, да как рванется с постели вверх, да как закричит: «Господи, Господи…» Слезы брызнули, бумажку целует и слова не может вымолвить. Больные бросились к Лешке: «Что с тобой?» А он упал на подушку, лежит такой немощный, счастливая улыбка на устах, едва шевелит губами: «Отхожу я, братцы…» Так и умер на руках у матери, умер, как тот разбойник на кресте, с глубокой верою во свое спасение.

– А что на бумажке-то было? – вырвалось у меня.

– А никто не знает, так уж получилось. Главное, что был прощен и отошел ко Господу с легкой душой.

Мы замолчали. Монахиня снова ушла в себя, а я размышлял над великим значением ее простых, понятных и таких нужных людям слов.

Апрель 1997 года

Николай Угодник

Следующая наша встреча с матушкой Людмилой состоялась почти через год, в дни Великого поста, на Крестопоклонной неделе. В течение этого времени мы виделись часто, беседовали, но ни разу подолгу не сидели, не хватало настоящего настроя, раскрепощенности, было как-то недосуг. Теперь же все вдруг обрелось, ну не иначе как с Божией помощью. После всенощной и выноса Животворящего Креста мы и сговорились. Оказывается, монахиня уже давно имеет послушание, можно сказать, на мужскую работу – делает время от времени швабры для Троице-Сергиевой лавры. Съездит туда с помощью благодетелей, сдаст свою работу и, если у лавры нужда, снова получит заготовки. Место послушания облюбовала в баньке. Здесь она никому не мешает ни стуком молотка, ни пыльной подборкой веревок. Подтопит печку, и полный комфорт. С утра пораньше она уже здесь. Как только совершит молитвенное правило, сразу сюда.

Я пришел в назначенное время. На выскобленной лавке среди вороха веревок белело место для меня. Матушка кивнула и не стала прерывать работу. Она довольно ловко прибивала обечайку, прижимая к колодке пучки приготовленных ершей, но все-таки, мне показалось, не женское это дело. Дерзнул предложить помощь и, конечно, получил отповедь. Послушание есть послушание, и перепоручать его кому бы то ни было не дозволено. Я терпеливо ждал. Огляделся. На стене висели карманные часы с треснутым стеклом. Форма корпуса и особенности циферблата говорили об их многолетнем труде. Людмила перехватила взгляд: «Дедулины, а ему достались от отца Доримедонта. Тому же подарил дядя, так что часам не менее ста лет. За все время не имели ни одного ремонта. Ходят до сих пор».

Монахиня отложила работу и распрямилась. Взгляд стал задумчивым. Поглядела в окошечко, вздохнула: «Ну что же вам рассказать? Я тут думала, и, пожалуй, стоит поведать об Александре, о Шурке, как он себя называл. В наши последние времена очень важны примеры, как люди приходят к Богу.

– Было это давно, лет тридцать назад. Добиралась я однажды попутными до лавры. Доехала до Ожерелок и стою на повороте, жду машину в сторону Ярославки, а попутных все нет. Тогда ведь движение было не такое ярое. Вечереет. Что делать, стою. Вдруг показалась большая машина. Я подняла руку, грузовик остановился. За рулем огромный детина, уже в годах. Дверку открыл: «Давай быстрее». А я стою, двинуться не могу, страх какой-то напал, и выбора нет, другой попутной может не быть. Помолилась я в душе и полезла в кабину. Тронулись. Едем, молчим. Шофер своими лапищами легко крутит баранку, поглядывает вокруг. На холме неподалеку показался храм. Детина как-то посветлел и истово перекрестился. Для меня это было так неожиданно, что я не сдержалась и сказала, хорошо, мол, ехать с верующим. А шофер повернулся ко мне: «Как же не верить, если Господь по молитвам матери и святителя Николая Угодника в короткое время трижды меня от смерти спасал!» Видя мою искреннюю заинтересованность, водитель продолжал:

«Было нас три брата. Я – младший. Отец умер рано, поднимала всех мать. Когда мы выросли и встали на ноги, она как-то отошла от нас. Я-то теперь понимаю, в то безбожное время ей больно было смотреть на нас. Мать, можно сказать, стала монахиней в миру. С людьми мало общалась, много молилась, старалась всем незаметно делать добро. Вот началась война. Призвали меня в армию, ведь был я классным шофером, и вскоре уже оказался на передовой. Туда снаряды, харч, оттуда раненых. Работы хватало. Часто немец бомбил, обстреливал. Самолеты охотились даже за одиночной машиной. Однажды попали мы в передрягу и загремели под трибунал. Не буду всего рассказывать, скажу только, что малая вина тут моя была, но никак она не тянула на расстрел. А трибунал суров, всех определили под вышку. Сидим мы в камере смертников, ждем, бумаги где-то ходят, а душа томится, противится несправедливости. Какое же это сильное чувство – томление духа! Вспомнил свою жизнь, грехи. Каюсь. Молюсь: “Святитель Николай! Помоги мне быстро упокоиться! Мамка! Помолись за сына своего непутевого, Шурку!” Конвоиры, видимо, знали суть дела и ко мне относились по-особому. Ведет один меня в туалет и вдруг шепчет: “Вот тебе карандаш и бумага, напиши домой, я отправлю”. На колене я кое-как нацарапал письмо и отдал конвоиру. Прошло несколько дней. Приговоренных начали вызывать, и они уже не возвращались. Настал и мой черед. Попрощался я с ребятами и пошел. Внутри все натянуто, как струна. Ведут по коридору, налево, направо. Останавливают меня у двери. Старший зашел в кабинет и через минуту появился. Иди, говорит. Я переступил порог и глазам не верю: за столом генерал, а рядом мать. “Вот что, служивый. Скажи спасибо матери, благодаря ей мы во всем и разобрались. Даю тебе с дорогами десять суток отпуска. Потом сразу в часть”. Как во сне я вышел оттуда, как до дому добрались, не помню. Отошел только к концу моего пребывания дома. Напоследок мать посмотрела мне в глаза и напутствовала: “Молись усердно, Шурка, Господу нашему, не забывай Николая Угодника”.