полная версия

полная версияГрааль и Откровение Иоанна Богослова. Философия благородства

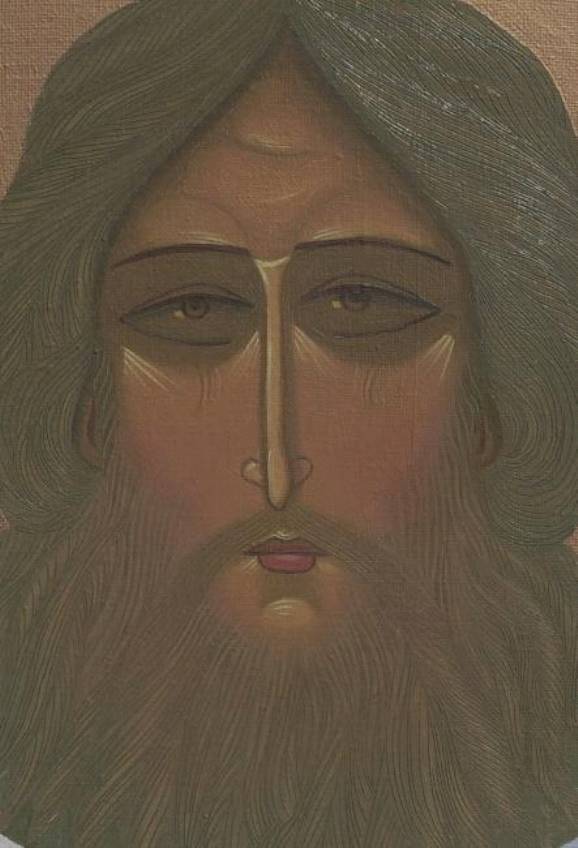

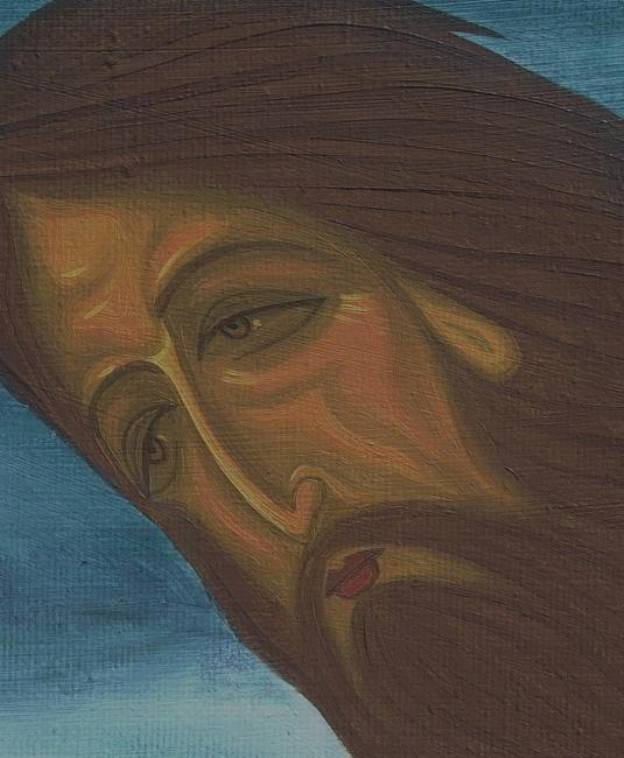

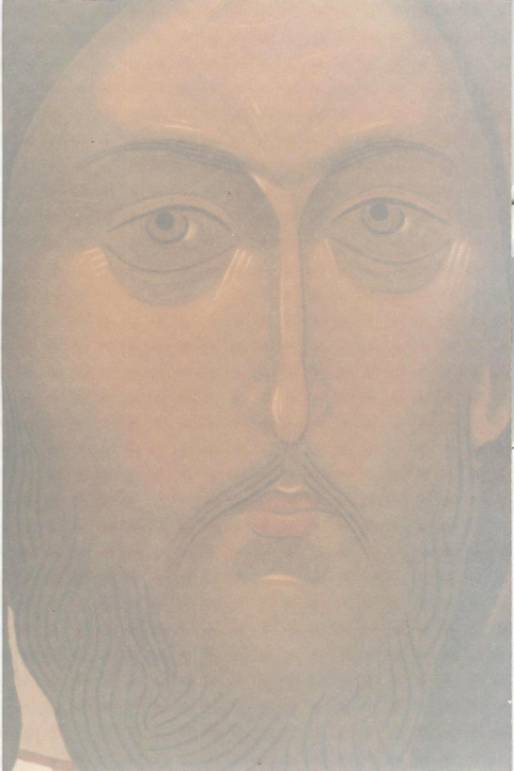

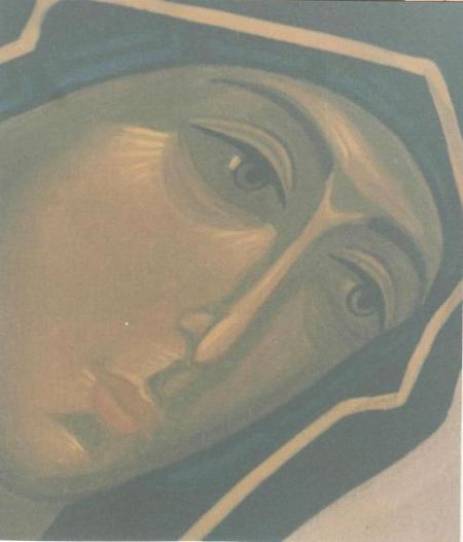

В русской иконописи 15 века много загадочного и уникального. Например, загадочное искажение пропорций человеческого тела. Художники и в наше время часто искажают пропорции человеческого тела, чтобы подчеркнуть то, что изображаемый человек – необычный, особенный. Но в русской иконописи это искажение подчиняется некоей закономерности. Сама техника письма этих икон очень простая, плакатная, представляет собой практически то же, что используется современными художниками-оформителями. Этим снова выявляется, что иконопись именно 15-го века – не столько живопись, сколько действительно богословие в образах. Наглядная наука о небожителях, о том, какие они, и как выглядят. Эта наука еще с византийских времен держалась на традиции, т.е. на свидетельстве, может быть, древних очевидцев, святых, видевших и рассказавших – как надо писать такого рода портреты. Но записано подобных текстов не было, или они не сохранились, и обучение сводилось к созерцанию старинных икон и их копированию.

Как выглядят долгожители с возрастом более тысячи лет? Если человек живёт правильно и очень долго, он становится похож на Бога. Искажаются ли при этом изначальные пропорции человеческого тела, и в каком направлении? Т.е. какова логика этих искажений? Самое простое в иконописных ликах 15 века, что обращает на себя внимание почти сразу, – это нос. Вспомним, что у животных нет носа, а только рыло или пасть и в ней ноздри. У человекообразных обезьян вместо носа – нечто очень широкое и короткое, но уже похожее на нос. У человека нос в раннем детстве толстенький и коротенький, но с возрастом становится тоньше и длиннее. На иконах 15 века у вечно живущих небожителей нос тонкий и длинный, как соломинка, а губки как пуговка (рот у них, разумеется, не для того чтобы кушать). Но самое интересное – это глаза. У животных белки не видны, а только роговицы и зрачки. У современного человека роговицы занимают только половину глаз, остальное – белки. У небожителей на иконах Дионисия, Феофана грека и Андрея Рублева роговицы еще меньше, а белки больше. Левый глаз при этом выше правого. Наверное, самое трудное – это передать в изображении глаз чистую совесть. Христос, например, как известно, ни разу не согрешил. И если иконописец берется за дело, и не ставит перед собой задачу написать абсолютно невинные глаза, он тяжко грешит. Легкомыслие здесь неуместно.

Итак, как же выглядели лица таинственных гостей Сергия, посланников общества Грааля? Можем предложить вниманию читателей иконописные лики нашей работы в стиле 15 века. В них наглядно именно сконцентрирован результат многолетних исследований на эту тему.

Почему Сергий Радонежский и Рублев скрыли свою связь, свое общение с остатками общины Катаров, которые, возможно, побывали в России? Не потому ли, что так недавно и так трагично закончилась их судьба во Франции? Показывая, что безнадежно не способен существовать в этом мире идеал экзистенциальной общественности. Во всем мире, в России тоже. Существует предание, что Сергий Радонежский, разочаровавшись в своей социальной активности, до конца жизни наложил на себя обет молчания. Что касается дальнейшей эволюции русской иконописи, то уже в шестнадцатом веке она стала чисто русской, т.е. без искажения человеческих пропорций, разве что в сторону некоторой полноты тела в популярном на все последующие времена Строгановском варианте. В среде русской православной интеллигенции сейчас есть мнение, что творчество Рублева это чисто русское явление. Но Троица Рублева есть пик и самая макушка всей вообще мировой человеческой культуры в целом, включая не только искусства, но и науки, в том числе самые современные. И если это только русская икона, написанная внутри только русской православной церкви, где тогда продолжение? Что мы видим в шестнадцатом веке? В семнадцатом, восемнадцатом, девятнадцатом? Конечно, надо быть патриотами, но не надо при этом переставать быть реалистами. Эта икона – межнациональный феномен, по значению равный тринитарному богословию семи соборов (тоже, кстати, межнациональному), а по проповеднической эффективности равный Четвероевангелию. Приписывание этого только русской православной традиции является проявлением, во-первых, вопиюще низкой культуры, а во-вторых, националистической ограниченности и гордыни (а именно такие люди не воспринимают Троицу Рублева на должном уровне).

Троица Рублева не только икона. И писалась она не только внутри русской православной традиции. Иконы, в строгом смысле этого слова, предназначены исключительно для храмового и домашнего богослужения, т.е. для предстояния, поклонов, молитв и проч. Но в России 15 века появилось еще одно, как бы новое предназначение и соответственно направление в иконописи. Исследователи назвали его "богословием в красках". В такие иконы, с дополнительной богословской и мировоззренческой нагрузкой, надо было вглядываться, стараясь понять идею, которую художник старался передать через символическое сочетание символических цветов, символическое сочетание символических предметов и персонажей, и непосредственно сами графически сложные символы, состоящие из более простых геометрических фигур. Геометрия в те времена во всем мире, в том числе и в России, была священной наукой, и увязывалась с первичными символами, пронизывающими все творение. Так что Сам Бог нам велел, как говорится, толковать эту икону. Она для того и написана. И тогда картина это, например, в иконописном стиле или икона, уже не важно. Важно, что это богословие. Непосредственно перед знаменитым расцветом русской православной культуры 15 века произошло завоевание турками Византии, и очень большое количество эмигрантов хлынуло в Россию и на запад в Европу. Причем в Россию приехали такие люди, как, например, иконописец Феофан Грек, а на католический запад такие, как, например, художник Эль Греко. Эмигранты, кстати, были не только греки, ведь Малая Азия в национальном смысле просто – котел, в котором "варилось", так сказать, много всякого. Итак, в Москве на какое-то время образовалась ситуация аналогичная той, которая была в Лангедоке 12 века. Это – многонациональность, плюс некоторая свобода творческого самовыражения в не очень строгих рамках византийской православной традиции. В не очень строгих потому, что Россия тогда была митрополией, подчиненной вселенской патриархии, которая в свою очередь потеряла государственно-монархическую как поддержку, так и идеологическую опеку. Уникальное время, и короткое. "Богословие в красках" – явление именно того времени. В дальнейшем в российской культуре мы этого уже не наблюдаем. Вообще, во всем мире о Граале с тех пор как-то ничего и не слышно. Кроме, разумеется, современных эзотерических и магических измышлений. Но это не традиция самого Грааля а, скорее, то как, например, понимался и воспринимался Грааль в Аненербе, теперь это тоже уже стало традицией, до демонизации идеи включительно… Может попробовать поразмышлять о будущем? Есть пророческие тексты, может, рассмотрим их? Давайте в следующей главе поговорим о том, что написано о Граале в Откровении Иоанна Богослова.

Рождение

Невозможно персти земной стать человеком, но Богу всё возможно. Невозможно человеку стать богом, но и это нам обещано. Впрочем, и в каждом желуде потенциально есть дуб, но рождение древа – тайна. Рождение всегда тайна. Двенадцатая глава Апокалипсиса повествует нам о рождении. Читаем: "И явилось на небе великое знамение: жена, облачённая в солнце; под ногами её луна и на главе её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения" (Откр. 12.1.). В большинстве православных толкований этого места общепринято мнение, что "младенец мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным" – это не конкретный человек, но каждый христианин, которого в муках рождает церковь. Однако, рождаемое всегда подобно рождающему. Человек рождает человека, а если рождает церковь, то следуя этой логике, она должна родить церковь. В противном случае поэтический образ младенца, вообще, противоречил бы самому масштабу того, о чём идёт речь. А масштаб, это сразу видно, здесь весьма серьезный. Посему и жена, и младенец – образы одного порядка. Есть еще мнение (преимущественно, среди протестантов), что жена это дохристианский Израиль, а младенец это христианская церковь. Это понимание представляется как-то ближе к истине. Но, тогда, где здесь пророчество о будущем? Ведь Апоаклипсис был написан в то время, когда христианская церковь давно уже существовала. Нет, нечто подобное по масштабу, но при этом новое, то есть другое рождение, думаем, еще только будет. Давайте перейдём к следующему вопросу. Что значит, что рождающая церковь женского рода, а рождаемая – мужского? Наверное, здесь надо понять саму природу женского и мужского. Допустим (на вскидку), что мужское – это, например, семя, которое, по сути, есть генетическая информация, т.е. в конечном счете как бы некая логика, которая определяет порядок, структуру и проч. Тогда мужское это логичность, то есть ум или умность. Но вот проблема, женщины тоже умные, причем, нередко бывают умнее мужчин. То есть, конечно, не то чтобы в подавляющем большинстве… а впрочем, какая разница? Мы же тут не статистикой занимаемся. Если, наоборот, за женское взять телесность и материальность, то пробем меньше не становится, т.к. у мужчин все это тоже есть, мало того, но мужественность многими как раз и воспринимается как крепкая мощная телесность. Короче, мужчины и женщины тут видимо нипричем и мужское это не значит, что церковь, например, состоит из мужчин. Тут надо все понимать на древнем образно-поэтическом языке белых (сангвиников-жрецов). Слова " мужского пола" – это некое образно-поэтическое выражение и, в то же время, некий философский термин (как, например, Инь и Янь). В свое время Василий Великий писал, что слова "Бог Отец" и "Бог Сын" – это богословские термины, которые не означают что Троица это некая семья с буквальными отцом и сыном. Так и здесь, женское и мужское – это философско-богословские термины. Давайте попробуем распределить на женское и мужское четыре стихии (земля, ветер, огонь, вода). Все равно нам придется еще много говорить о стихиях, так почему бы не начать уже сейчас. Понимание того, что такое стихии, трудно дается, если нет некоего интуитивного, как бы предсуществующего знания. Т.е. когда человек, например, еще не знаком с идеей, но заранее знает, что она верна, или не знает сути какой либо истины, но заранее знает, что так оно и есть. И если честно признаться, то именно к таким людям в первую очередь мы и обращаемся. Другим будет труднее нас понять, не прочитав эту книгу до конца и несколько раз.

Итак, давайте воду (логику) мы отнесем к мужскому, а землю (телесность) – к женскому. Конечно же, само собой разумеется, это утверждение спорно, но не будем спорить сейчас. Вот когда будем более подробно говорить о стихиях, тогда и поспорим. А сейчас, не в обиду женщинам, все-таки, умность назовем мужским, а телесность женским. Итак. Пока мы имеем ум и тело (если кратко). И то и другое есть в каждом человеке (и в мужчине и в женщине), но человек этим не ограничивается. В нём есть ещё и стихия огня – чувства, эмоции, т.е. образно говоря – сердце, которое волнуется, хочет, воспламеняется.... И, наконец, дух. Теперь сфокусируем своё внимание на последнем, на том, что (точнее кто) есть человеческая личность, тварный дух. Ибо имеем сильное подозрение, что именно это и есть то главное, ради чего назван пол младенца. Дух – это личное, индивидуальное, экзистенциальное. Человеческая личность, воздушная ипостась, спиритуальный стержень, центр, точка, ядро, человеческое "кто", которое свободно, которое осознаёт себя, своё бытие, свою инаковость, которое говорит себе: "вот я", или вопрошает: "кому я?", т.е. "с кем я?". Этот-то дух мы и сочтём началом мужским. Итак, в сумме мы имеем то, что мужское – это ум и дух, а женское – это сердце и тело. Повторимся, что речь здесь идет о четырех стихиях, которые, все четыре, есть и в мужчине, и в женщине. Таков уж образно-символический язык Апокалипсиса, древний язык белой касты, на котором и сказано по сути то, что главной особенностью новой церкви будет духовность ее членов, как мужчин, так и женщин.

Чтобы как-то сразу составить хоть какое-то представление о стихиях для читателей научного склада ума, далеких от поэтической символичности, предложим следующее, не то чтобы научное, но скажем так, околонаучное определение. Стихии это четыре, так сказать, базовых, первичных, фундаментальных вида энергии, из которых состоит мир, то есть все сотворено. Каждая из стихий всеобъемлюща и универсальна (не переходя, впрочем, в проявления другой стихии), она проявляется и в грубой материи и в тонкой, то есть, например и в психике и в веществе, ну, и так далее, пока хватит. В дальнейшем у нас еще будет необходимость очень подробно поговорить о разообразных проявлениях каждой стихии.

Предположение, что Господь сотворил мир для того чтобы мир с Ним общался, позволяет сделать вывод, что эти четыре энергии восходят к самому первообразу Тринитарного Бога. Тогда Бог Отец как-то подобен или как-то связан со стихией воздуха, Бог Сын со стихией воды, Дух Святой со стихией огня, а стихии земли соответствует нечто в Боге, что пока давайте условно назовем божественной телесностью. В связи с этим интересно, что в христианских представлениях первых веков нашей эры третье лицо Святой Троицы Дух Святой имело женский род и символизировалось женственным символом (например, голубем, который во всех сирийских культах олицетворял все материнское). На греческом языке Святой Дух тоже женского рода. Слово «дух» в русском языке мужского рода, душа – женского. Но слово «дух» в русском означает нечто близкое к стихии воздуха, а душа – стихии огня. В современном иврите «дух» – женского рода, как и на арамейском. На древнееврейском слово «дух» может быть и мужского рода, но из 84-ёх упоминаний в Ветхом Завете слово «Дух», в контексте указания на Святого Духа, 75 раз является явно женским и только 9 раз «дух» употребляется в мужском роде.

Говоря о младенце мужского пола, как о новой церкви, мы должны среди прочего отметить и то, что тайнозритель неоднократно возвращается к созерцанию некоего загадочного сообщества. Это и Филадельфийская церковь (Откр. 2.1.), и "сто сорок четыре тысячи из всех колен израилевых" (Откр. 7. 4.), и те "сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах" (Откр. 14. 1.). Скорее всего, речь идёт об одном и том же сообществе, т.е. о той самой новой церкви (младенце). С этим согласуется ветхозаветное пророчество тоже о рождении: "Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить; тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их" (Мих. 5. 3).

О некой загадочной печати в Откровении говорится два раза. Сначала просто о печати, которая ставится на чело (Отк. 7. 4.), а потом уточняется: "Имя Отца Его написано на челах" (Откр. 14. 1.). В Апокалипсисе каждое слово важно, но двукратное упоминание о печати указывает на сугубую важность сего образа. Печать на челе надо понимать тоже образно-символически, т.е. это говорит о том, что лицо человека будет иметь некое отличие от лиц прочих людей, это во-первых, а во-вторых надо заметить, что печать не Сына и не Святаго Духа, но печать Отца. Что мы знаем об Отце? Есть разделы богословия, называемые Христология (о Христе) и Пневматология (о Святом Духе). Наверно, есть и раздел, называемый Патрология (о Боге Отце). А если нет такого раздела, то он должен появиться рано или поздно, и мы, предвосхищая его появление, уже начнём исследование некоторых его вопросов. "И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни" (Быт. 2. 7). Дух, дыхание, воздыхание, воздух… "Дыхание" – это спиритуальное (воздух), которое есть жизнь, т.к. – "дыхание жизни". В результате, как мы уже писали, возникла экзистенциальная личность. Но сейчас мы хотим различить некое спиритуальное поле и некую спиритуальную как бы структуру, и, кроме того, здесь и в дальнейшем для удобства и чтобы не путаться будем называть тварную духовность спиритуальностью. "Спирит" (латинск.) это и значит – дух. Спиритуальность в человеке – это его воздушность. А экзистенциальность – это осознающая сама себя точка в этой воздушности. Она не есть образ Духа Святого, а образ Бога Отца, если вообще допустимо делать такие параллели, хотя искать в человеке образ Бога вполне традиционно.

На древних иконописных изображениях и фресках евангелисты часто изображаются с ангелами. Ангел около ап. Матфея имеет голову человека. Ангел около ев. Луки – голову тельца. Ангел около ев. Марка – голову льва, и ангел около ап. Иоанна – орла. И это имеет свой смысл, наверное как-то привязанный к понятиям стихий. Евангелие от Матфея – отличается логичностью (родословие, топография, подробности закона). Марк – самый краткий, но и самый эмоциональный. Лука – врач, и описывает множество исцелений, зачатие, рождество. Евангелист Иоанн больше всех пишет об Отце. Христос в этом Евангелии постоянно говорит о Своей близости и послушании Отцу. "Я и Отец – одно" (Ин. 10. 30.); "Отец во Мне, Я в Нём" (Ин. 10. 38.); "Отче Святый! Соблюди их во имя Твоё. Тех, которых Ты Мне дал" (Ин. 17. 11.). "Тех" – это апостолов. А "дал" означает то, что прежде, чем стать учениками, они сделали внутренний шаг, личный выбор, поверили, ещё не зная учения. В этом смысле Отец дал их Сыну. Апостол и евангелист Иоанн назван богословом, и богословие его, несомненно, патрологическое. О многом в этой связи говорит то, что ап. Иоанн, по общецерковному преданию, не умер, а жив до сих пор. Значит, как мы уже размышляли и о Енохе, жизнь на уровне духа дает некие возможности нового качества не только душевного, но и телесного существования.

Изображения этих животных на иконах апостолов имеют своим источником видение ап. Иоанном четырёх животных вокруг престола, на котором был Сидящий (Откр. 4:6-9). Подобное видение с этими же животными описано и у Иезекииля в первой главе. И, кстати, именно общий смысл этого видения Иезекииля ни один экзегет не в состоянии объяснить до сих пор. Хотя таким объяснением отчасти можно было бы считать следующее высказывание, хоть оно и не относится к видению Иезекииля: "Бог устроил этот мир, как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его как бы по некоей лествице достигнуть оного мира" (Гр. Палама. Но 3. со 36 В). В Священном Писании часто упоминаются или стихии или ангелы стихий (2 Пет. 3. 5; 2 Пет. 3.10; Кол. 2. 8; Ион. 9.8; Откр. 7. 1; Откр. 14.18; Откр. 16. 5; Откр. 16. 8; Откр. 16. 17; Быт. 1. 9; Еф. 5. 26. и проч.) В этой связи можно вспомнить об ангельских чинах, среди которых Херувимы имеют логосное служение, Серафимы – огненное, Престолы – духовное. Интересно, что в древних церковных песнопениях о Богородице Марии, в которых она честнее Херувимов и славней Серафимов, не сказано, что она честнее, славнее или как-то по-другому выше Престолов.

Спиритуальное есть в каждом человеке, и в мужчине, и в женщине. Но не каждого можно назвать спиритуалом, как не каждого можно назвать логиком или эмоционалом, не важно мужчина это или женщина. И, кроме того, не каждый спиритуал имеет печать Бога Отца. Как же ее получить? Если сказать коротко, то, наверное, чтобы получить на чело печать Бога, спиритуалу надо не получить печать от Диавола. Что это значит? Например, говоря о творчестве, человек не может назвать продукт своего творчества только своим. Творческие состояния, озарения, вдохновения загадочны. Кто-то подсказывает, показывает, а иногда практически диктует. Обычный человек что просто приходит ему в голову в состоянии задумчивости ("на ум" или "на сердце"), то и считает своим. Но в спиритуальной области надо быть осторожней и строже к своим состояниям. Чем человек тоньше и даровитей, тем сложней и выше воспринимает он помыслы, образы, ощущения и состояния, приходящие как бы извне, из тонкого мира. А оттуда (если упростить) эти вещи бывают либо от Бога, либо от Диавола. В человеке как бы происходит борьба, и Диавол побеждает в этой борьбе, если человек принимает всё высокое, необычайное, интересное, ничего не отвергая, лишь бы потом социально возвыситься как можно больше. Все зависит от того, насколько близко человек хочет быть к Богу. Или он, так сказать, как верный пес берет хлеб только из рук хозяина, либо уже кормись, где придется.

Итак, о печати. Что же есть эта печать? Образ чего? Или знак, символ какой реальности? Несомненно, реальности спиритуальной и экзистенциальной. Обращает на себя внимание ещё одно обстоятельство: Христос обещает Филадельфийской церкви: "И напишу на нём имя Бога Моего, и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Моё новое" (Откр. 3. 12.). Имя, имя, имя… Надпись имени и поставление печати связываются еще и в начале 14 главы. На эту связь указывает упоминание каждого колена по имени при запечатлении ста сорока четырёх тысяч. Вообще, имя вещь загадочная, и множество мудрецов над этим поломало голову. Наши имена, которые мы сейчас имеем – это лишь некая тень настоящего имени, ведь если каждый человек уникален, то и имя его должно быть уникальным. Но имени этого никто не знает до времени. Суть имени в известности под своим собственным названием, именованием или знаком, обозначающими уникальное качество, отличие, сумму характерностей. Имя это, по сути – слава, признание, членство. Значит, имя есть выражение общественности, когда предполагается наличие других. Имя для других. Сам себя человек называет просто – я. И это безымянное "я" и есть личность, ничем не отличающаяся от других личностей, ведь они все называют себя точно так же, имея в виду то же самое. У личности (в отличие от индивидуальности) нет качества, ей нечем отличаться.

В книге "Имена" о. Павла Флоренского есть очень верная фраза: "Снять имя – это значит перейти к такому опыту, который хотя, и воспринимаем, но уже не именуем – не сказуем человеческим словом, несказанен – иначе говоря, к опыту чисто мистическому, а его не вместить в опыт сказуемый". Но на той же странице далее Флоренский пишет, что ближайшее тело личности – это то самое имя, которое мы носим, "свободное от шлаков биографии". На наш взгляд, это уже не так верно как предыдущие размышления. На наш взгляд, именно биография как раз и является ближайшим телом личности. Именно в биографии, в житии проступает, проявляется как на фотоплёнке настоящее имя человека, которое суть его отношение к Богу. И вот тогда, если снять все наши названия, имена, отчества, кто мы по профессии, по фамилии, национальности, именно тогда наступит действительно мистический опыт, и мы прикоснёмся к нашему настоящему имени, но только прикоснёмся, узнаем же тогда, когда Господь назовёт каждого по имени. Возможно, это имя будет не только сочетанием звуков, но чем-то большим. Тогда и лицо станет ликом, т.е. видимым образом невидимой личности. Наверное, это и есть печать. Таким образом экзистенциальная личностность и печать Бога Отца суть то же самое.

Во время поставления печатей четыре ангела держат четыре ветра, чтобы ветры не вредили ни земле, ни морю, ни деревьям до времени положения печатей. Ветры, скорее всего, служат образом воздушной, т.е. спиритуальной стихии. А землю, море и деревья следует понимать традиционно: древо – это род или нация, море – это все народы вместе взятые. Хотя, можно понимать море и как стихию воды, т.е. как науки, философские учения, социальные теории (в Священном Писании образы часто имеют одновременно множество смыслов, и даже не обязательно параллельных). Тогда земля – это всякого рода материальная, вещественная жизнь. Это указание на некое благоприятное затишье, дающее возможность для безопасной богоугодной жизни и общественной деятельности членов новой церкви, согласуется со словами: "Вот Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить её" (Откр. 3. 8.) Параллельные по смыслу применительно к этому моменту тексты можно найти у ветхозаветных пророков: "Город крепкий у нас; спасение дал Он вместо стены и вала. Отворите ворота; да войдёт народ праведный, хранящий истину. Твёрдого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он" (Ис. 26. 1.).

Слова о драконе, ставшем "перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать её младенца" (Откр. 12.4.) – не означает опасности физического уничтожения именно в этот момент рождения, а, скорее, опасности вечной погибели, опасности спиритуального соблазна. Сатана (Сатурн) вот уже четыре тысячи лет соблазняет спиритуалов всегда одним и тем же – славой и властью. Властью тайной, в виде тайных знаний, и явной – властью элиты над толпой, посредством славы (мода, престиж, популярность). Но замысел сатаны не удастся: "И восхищено было дитя её к Богу и престолу Его" (Откр. 12. 5.), т.е. все духовные интересы и влечения "младенца" будут направлены к Богу и "престолу Его" (о духовном служении престолов уже говорилось). Что же касается опасности физического уничтожения, т.е. насильственной смерти, то однозначного сообщения об убиении ста сорока четырёх тысяч мы нигде не находим, скорее наоборот. Кроме слов о "восхищении к Богу" вот что говорится к Филадельфийской церкви: "И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения" (Откр. 3.10.). Далее читаем, как именно будут сохранены филадельфийцы: "И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: опусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата" (Откр. 14. 14.). После "жатвы" изливаются на землю чаши гнева. Ничто не даёт нам повода считать жатву физической смертью, а в зрелости видеть нечто греховное. Зрелость жатвы намекает на некую духовную зрелость, например, достаточный уровень спиритуальной взрослости и пробужденности, дающий возможность возникновению экзистенциальной личности. Может, возникновение экзистенциальных личностей уже в массовом порядке – это и есть жатва? Тогда поищем близкие параллели в других пророчествах. Не о том же ли пишет ап. Павел в послании к коринфянам? "Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся вдруг во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетленное, и смертному сему облечься в бессмертие" (1 Кор. 15.51.). И ещё: "Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня не предупредим умерших; потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем" (1 Фес. 4. 15.). Это восхищение на воздухе (!) явно перекликается с жатвой зрелых людей, и мы не без оснований можем полагать, что и то и другое говорится о "младенце мужеского пола", который "восхищен к Богу и престолу Его". "Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдёт гнев; ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие" (Ис. 26. 20.).