Полная версия

Приграничное сражение 1941. Первая битва Великой Отечественной

Подбитый под Алитусом танк БТ-7

Однако выяснилось это далеко не сразу. Силы противника, атаковавшие 10-ю стрелковую дивизию, были оценены штабом 10-го стрелкового корпуса достаточно точно примерно в середине первого дня войны. Уже в оперсводке от 12.00 22 июня указывалось, что они составляют «до двух ПД». В оперсводке от 19.00 22 июня эта оценка сохранилась: «Перед фронтом[10 сд] наступает до двух ПД пр-ка». Действительно, активные действия в первый день войны были предприняты здесь двумя пехотными дивизиями немцев – 291-й и б 1-й. В той же полуденной оперсводке говорилось: «На фронте 90 сд действуют до двух ПД и одного танкового полка или мотодивизии»[78]. Слова «или мотодивизии» были вычеркнуты, и от руки было вписано «имеются моточасти». Это тоже соответствовало действительности – здесь наступали 11-я и 21-я пехотные дивизии. Тем не менее некоторая неопределенность сохранилась в донесениях корпусов в течение 22 июня. В 16.47 22 июня из штаба 10-го стрелкового корпуса было принято донесение «К местечку Сковдас приближается мотомехчасть противника»[79].

Стандартным средством противодействия глубоким прорывам противника были собственные подвижные соединения. Считалось, что целесообразнее всего их использовать для фланговых контрударов. Еще утром 22 июня Кузнецов и Кленов решили использовать в контрударе соединения 12-го и 3-го механизированных корпусов. 23-я танковая дивизия 12-го мехкорпуса была нацелена на Кретингу, а остальные силы должны были ударить «по флангу и в тыл противнику, прорывающемуся на Таураге». То есть были задуман удар по обоим флангам наступающей на Шяуляй группировки противника, классические «клещи». В 3-м и 12-м мехкорпусах осталось по одной танковой и одной моторизованной дивизии для этого контрудара. В разведсводке штаба Северо-Западного фронта к 18.00 22 июня указывалось: «На участке Шилале, Скаудвиле, Эржвилки, Юрбург наступают до трех пехотных дивизий и около одной танковой дивизии»[80]. Такой противник был двум неполным мехкорпусам «по зубам». Как мы сейчас знаем, в действительности здесь были две танковых дивизии. Еще одна танковая дивизия немцев (8-я) проскользнула незамеченной на Арёгалу.

Детализация контрудара была отдана Военным советом фронта на откуп командованию 8-й армии. В 14.00 22 июня появляется приказ № 01 войскам армии, в котором 23-й танковой дивизии приказывается нанести контрудар по приморской группировке противника «немедленно», а главными силами 12-го мехкорпуса – в 4.00 утра следующего дня. 3-му мехкорпусу точное время контрудара не задавалось, лишь было указано «2-й танковой и 84-й моторизованной дивизиям выйти к утру 23.6.41 г. в район Россиены для удара по противнику во взаимодействии с 12-м механизированным корпусом и 9-й артиллерийской бригадой противотанковой обороны».

В целом же следует признать, что 4-ю танковую группу штаб Кузнецова существенно недооценил. В журнале боевых действий Северо-Западного фронта об этом говорится вполне однозначно в формулировках, не допускающих двойного толкования. Во-первых, там утверждается, что всего «до 50 танков атакуют Тауроген». Во-вторых, уже в записи, датированной 8.30—9.00, прямо сказано: «Главная группировка до 500 танков прорывается на Кальвария – Алитус. Такая группировка и действия войск врага невольно наталкивают на вывод, что главные усилия противник направил на Алитус – Вильно»[81]. Нельзя не отметить, что оценка танковых сил противника под Алитусом в 500 машин не сильно завышена. Там действительно было 494 танка 7-й и 20-й танковых дивизий, а с учетом саперных «единичек» – даже 518 бронеединиц. Часто советская разведка завышала силы противника. Но в данном случае оценка оказалась близка к реальности.

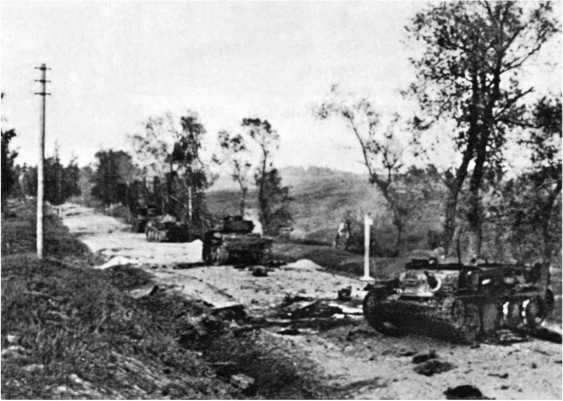

Немецкий танк PzKpfw38(t) едет мимо горящего советского танка. На буксире у «чеха» – бочка с горючим. Район Алитуса

Подводя итоги дня, штаб фронта констатировал: «Главный удар противник наносил – Кальвария – Алитус – Вильно, вспомогательные: Вилькавишкис – Каунас; Тильзит – Шяуляй»[82].

Можно было бы предположить, что именно на Алитус будут нацелены самые сильные резервы. Однако задачу парирования главного удара противника штаб Кузнецова делегировал верховному командованию. Если относительно наступления противника на Таураге у Военного совета Северо-Западного фронта сразу созрел план с ударом двумя мехкорпусами по флангам, то прорыв противника в полосе 11-й армии заставил просить помощи у Москвы. В том же донесении от 9.35 22 июня Кузнецов писал:

«Крупные силы танков и моторизованных частей прорываются на Друскеники. 128-я стрелковая дивизия большею частью окружена, точных сведений о ее состоянии нет. Ввиду того, что в Ораны стоит 184-я стрелковая дивизия, которая еще не укомплектована нашим составом полностью и является абсолютно ненадежной, 179-я стрелковая дивизия – в Свенцяны также не укомплектована и ненадежна, так же оцениваю 181-ю [стрелковую дивизию] – Гулбенэ, 183-я [стрелковая дивизия] на марше в лагерь Рига, поэтому на своем левом крыле и стыке с Павловым[83] создать группировку для ликвидации прорыва не могу»[84].

Это «не могу» со стороны выглядит не лучшим образом. Тем не менее следует признать, что своя правда у Кузнецова все же была. Раз на границе оказались вытянутые в нитку на широком фронте дивизии, значит, в распоряжении верховного командования есть достаточно крупные силы, предназначавшиеся для первой операции. Эти крупные силы в распоряжении Москвы действительно были, но они только еще сосредотачивались на рубеже Западной Двины и Днепра. Немедленно затыкать брешь на стыке Северо-Западного и Западного фронтов было нечем.

Вечером 22 июня на свет появился и был разослан в округа весьма интересный и знаковый документ, известный ныне как Директива № 3. Она была отправлена из Москвы в 21.15 22 июня. Уже первая строка Директивы имела прямое отношение к тому, что происходило в Прибалтике: «Противник, нанося удары из Сувалковского выступа на Олита [Алитус. – А.И.]…». То есть информация из штаба Кузнецова была принята к сведению и использована в постановке задач. Соответственно общая задача для войск Красной Армии в Прибалтике звучала следующим образом:

«Концентрическими сосредоточенными ударами войск Северо-Западного и Западного фронтов окружить и уничтожить сувалкскую группировку противника и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки»[85].

Другими словами, утверждение Кузнецова «создать группировку для ликвидации прорыва не могу» было проигнорировано и ему прямо и недвусмысленно указали из Москвы в первую очередь заниматься прорывом противника на стыке с Западным фронтом. В Директиве № 3 задача была не просто поставлена, она была детализирована:

«Армиям Северо-Западного фронта, прочно удерживая побережье Балтийского моря, нанести мощный контрудар из района Каунас во фланг и тыл сувалкской группировки противника, уничтожить ее во взаимодействии с Западным фронтом и к исходу 24.6 овладеть районом Сувалки»[86].

Конечно, задача прорваться на Сувалки была неподъемной. Тем не менее сам по себе контрудар из района Каунаса представляется не такой уж плохой идеей. Однако командующий Северо-Западным фронтом предпочел синицу в руке. В 22.00 22 июня Кузнецов отправил в Москву еще одно донесение, выдержанное в духе «не могу»: «Получился разрыв с Западным фронтом, который закрыть не имею сил ввиду того, что бывшие пять территориальных дивизий мало боеспособны и самое главное – ненадежны (опасаюсь измены)»[87].

Заметим, что ссылаясь на небоеспособность территориальных дивизий, Кузнецов мягко уходит от вопроса об использовании подвижных соединений. Две оставшиеся нетронутыми дивизии 3-го мехкорпуса довольно трудно обвинить в низкой боеспособности и ненадежности. Однако у Кузнецова были свои планы на использование мехкорпуса Куркина, и отказываться от них он не собирался. Директива № 3 была им фактически проигнорирована. Никаких новых приказов на контрудар не появилось. В скобках заметим, что слухи о запуганности советских командующих, рабски выполнявших приказы сверху, на поверку оказываются сильно преувеличенными.

Поскольку решение на контрудар было принято командованием Северо-Западного фронта уже утром 22 июня, первые шаги по его реализации были сделаны уже в середине того же дня. 12-й механизированный корпус начал выдвигаться в назначенный район. На марше в районе Груджай 28-я танковая дивизия подверглась сильному удару с воздуха. Было выведено из строя 10 боевых и б колесных машин. На командном пункте дивизии жертвой бомбардировки стали еще 3 транспортных машины. Эта активность авиации противника не была случайной. В ЖБД XXXXI танкового корпуса указывалось: «В течение второй половины дня воздушная разведка обнаруживает северо-восточнее Тауроггена и севернее Скаудвиле значительные передвижения танков в направлении 1-й тд. Многочисленные атаки «штук» по этим скоплениям приносят хороший результат»[88].

Помимо ожидаемой реакции (ударов с воздуха), перемещения советских подвижных соединений произвели на противника неожиданное воздействие. 2-я танковая дивизия 3-го мехкорпуса двинулась от Ионая к Расейняю для нанесения контрудара. Эти перемещения были замечены. В истории 8-й танковой дивизии указывается: «Пришло донесение о том, что с востока на Ариогалу движется крупное танковое соединение русских. Вследствие этого наступление было отменено, а позиция на плацдарме усилена прибывшими тем временем на Дубиссу частями дивизии. Находившиеся западнее батальоны получили приказ ускорить свое движение в Ариогалу»[89]. Так, не сделав ни одного выстрела, 2-я танковая дивизия приостановила наступление LVI танкового корпуса Манштейна.

Глава 3

Лиепая. Крепкий орешек

Сражение за город и военно-морскую базу Лиепая нельзя назвать типичным или характерным для 1941 г. Мы оставили 291-ю пехотную дивизию генерала Герцога в тот момент, когда она 22 июня 1941 г. быстро продвигалась в направлении Лиепаи. Обособленная задача захвата советской военно-морской базы быстро привела к обособлению соединения от главных сил 18-й армии. Соседний XXVI армейский корпус наступал на северо-восток, все больше удаляясь от двигавшихся строго на север частей 291-й дивизии. Для выполнения специфической задачи она была усилена батареей 210-мм мортир 637-го тяжелого артдивизиона, батареей из двух 280-мм железнодорожных орудий, дивизионом 105-мм пушек и даже бронепоездом. Дивизия генерала Герцога также получила в свое распоряжение подвижные части: 403-й велосипедный батальон и 10-й моторизованный пулеметный батальон. Ввиду «морской» направленности наступления в нем участвовали подразделения Кригсмарине: морской ударный батальон капитан-лейтенанта фон Диета, батальон («зондеркоманда») Биглера для захвата верфи и порта Лиепаи и 530-й морской артдивизион (без орудий, для выполнения пехотных задач). Иногда утверждается, что в штурме Лиепаи участвовали танки, но в действительности ни танков, ни САУ «Штурмгешюц» в распоряжении Курта Герцога не было.

Вечером 22 июня около 22.00 передовой отряд 291-й пехотной дивизии – 403-й велосипедный батальон – после боя с пограничниками занял Руцаву. Утром 23 июня еще один передовой отряд – 10-й пулеметный батальон – без боя занял станцию Приекуле в 30 км восточнее Лиепаи. За 34 часа, прошедшие с начала войны, он углубился на советскую территорию на 70 км. Быстрые прорывы немецких подвижных частей летом 1941 г. часто настолько шокировали советские части, что их принимали за воздушные десанты. Немцы не спешили делиться действительными причинами своего успеха на Западе в 1940 г. Подробности действий танковой группы Клейста не раскрывались. Однако пропаганда изо всех сил трубила об успехах воздушных десантов. Это сделало их настоящим пугалом для советских войск. Вражеские парашютисты мерещились на каждом шагу. Уже поздним вечером 22 июня по приказу командующего 27-й армией Н. Э. Берзарина в Риге создается отряд для борьбы с воздушными десантами противника в составе:

1) Рижского пехотного училища;

2) моторизованного полка 28-й танковой дивизии;

3) курсов политруков.

Когда ранним утром 23 июня последовало сообщение о вражеском «десанте» в Приэкуле «численностью до 200 человек» созданный отряд был немедленно задействован для его ликвидации.

Что же в это время происходило в Лиепае? К началу войны 67-я стрелковая дивизия генерал-майора Н. А. Дедаева, дислоцированная в районе Лиепаи, была на учениях к северу от города. Город оказался почти беззащитен. Строго говоря, задачей 67-й стрелковой дивизии являлась оборона побережья Балтийского моря, а не оборона Лиепаи с суши. Поэтому один из трех полков соединения – 114-й сп – вообще находился далеко к северу, на побережье в районе Виндавы. Здесь же, на охране побережья у Павилосты, находился один батальон из 56-го полка дивизии. Собственно, в районе Лиепае в распоряжении Дедаева находилось неполных два стрелковых полка. Два батальона 281-го полка утром 23 июня отправились под Руцаву. Итого после возвращения частей с учений непосредственно в Лиепае для ее обороны осталось три батальона и артиллерия дивизии.

Один из очевидцев событий, начальник военно-морского училища ПВО в Лиепае генерал-майор береговой службы И. А. Благовещенский, на допросе в немецком плену подтверждает именно эту оценку: три батальона из состава 56-го и 281-го стрелковых полков и 300 человек слушателей училища. Вместе с тем нельзя не отметить, что по итогам 1940 г. по боевой и политической подготовке 67-я стрелковая дивизия была на первом месте в Прибалтийском округе. Поэтому даже три батальона могли дать серьезный бой.

Небольшой латвийский город Лиепая (Либава) славился своим торговым портом, который не замерзал даже в самые суровые зимы. Естественно, что это свойство не могло не заинтересовать русских адмиралов. В 1890–1908 гг. для базирования кораблей Балтийского флота в 3 км севернее Либавы с помощью закупленного за границей оборудования был построен военный порт. В межвоенный период военно-морская база рухнувшей империи пришла в запустение, Латвийской Республике она была просто не нужна.

С вхождением Прибалтийских республик в состав СССР в 1940 г. база была лишь частично восстановлена в качестве военного порта. Советское командование осознавало уязвимость вынесенного почти к границе с Германией порта. Перед войной на Лиепае базировалась только 1-я бригада подводных лодок. Незадолго до начала боевых действий военный совет КБФ, заручившись поддержкой наркома ВМФ Кузнецова, вывел из Лиепае два дивизиона подводных лодок с их плавбазами «Смольный» и «Иртыш». Их перебросили в Усть-Двинск. В итоге в базе осталось 15 лодок из 23 в бригаде в целом. Из них исправными к 22 июня 1941 г. числились лодки Л-3, М-77, М-78, М-79, М-81, М-83. Еще две лодки, С-9 и М-80, имели мелкие неисправности. «Малютке» М-71 из-за коррозии корпуса было запрещено погружаться. Две субмарины заканчивали средний ремонт на заводе «Тосмаре» (С-1 и С-3), но еще не были боеготовыми. Бывшие латвийские «Ронис» и «Спидола» готовились к постановке в средний ремонт. Экс-эстонские лодки «Калев» и «Лембит» нуждались в проверке боезапаса и переоборудовании под советские стандарты. Помимо лодок, в Либаве находился отряд торпедных катеров (5 единиц) и катера охраны рейдов (4 единицы).

Мощности судоремонтного завода «Тосмаре» стали ценным приобретением для советского ВМФ. Естественно, их использовали, как говорится, «на всю катушку». Однако осознание надвигающейся опасности заставило вывести из Лиепаи в Таллин ремонтировавшийся минный заградитель «Марти». Причем неисправный корабль вытащили на буксирах. На «Тосмаре» остался в ремонте старый эсминец «Ленин». Пока война не началась, вовсе прекращать работу завода было бы чрезмерной предосторожностью. Поэтому в ночь с 21 на 22 июня в Лиепае для ремонта прибыл тральщик Т-204 «Фугас».

В 4.50 22 июня Военный совет КБФ объявил по флоту о начавшейся войне с Германией. Около 6.30 командование флота получило радиограмму от Н. К. Кузнецова начать мероприятия, предусмотренные планом прикрытия. В дозор на подступы к базе были отправлены сначала две подводные лодки, а затем к ним присоединились еще две. План также предусматривал постановку минных заграждений на подступах к Лиепае. Прибывший ночью тральщик Т-204 оказался тут как нельзя кстати. За 22 и 23 июня он шесть раз выходил в море для постановки заграждений. Всего было выставлено 206 мин образца 1912 г. До конца года на этом заграждении подорвались немецкие охотники за подлодками, сторожевик и два тральщика.

С началом войны был продолжен запущенный еще до нее процесс вывода из близкой к Германии базы боевых кораблей. Уже в первые часы войны последовал приказ начальника штаба флота о переводе лодок в Усть-Двинск. До вечера 22 июня Лиепае покинули подводные лодки «Лембит», «Калев», С-9, М-77 и М-78. Вслед за ними из базы в сопровождении всего одного пограничного катера ушел танкер «Железнодорожник», что позволило вывезти часть запасов жидкого топлива. Этот этап эвакуации прошел сравнительно благополучно, была потеряна только лодка М-78, потопленная утром 23 июня в районе Виндавы немецкой подлодкой U-144.

Вывод частей ВМФ из Лиепаи проходил не только по морю, но и по суше. Утром 23 июня на восток была отправлена 18-я железнодорожная батарея 180-мм орудий. Как писалось в расследовании обстоятельств потери Либавы «на пути командование батареи получало ряд провокационных слухов даже от официальных лиц (некоторые начальники станций сообщали, что впереди немцами взорваны ж.-д. мосты, на самом деле все они были не тронуты на всем пути следования батареи)». Если бы командиром батареи был склонный к панике человек, она была бы взорвана и ее искореженные орудия стали бы достопримечательностью, на фоне которой фотографируются оккупанты. Но, к счастью, этого не произошло. Пережив несколько авианалетов, в 12.00 24 июня батарея прибыла в Ригу.

На эсминце «Ленин» утром 23 июня были введены в действие два из четырех котлов, корабль самостоятельно отошел от стенки. На нем началась приемка мазута. К 23 июня на южные подступы к городу были выдвинуты части 67-й стрелковой дивизии, которые остановили наступающих немцев на рубеже реки Барта. Серьезным аргументом обороняющихся были береговые батареи Лиепаи – три 152-мм и двадцать два 130-мм орудия.

Своеобразие обстановки для 291-й пехотной дивизии заключалось в том, что она, с одной стороны, должна была штурмовать находившийся на побережье город, с другой – делать это в отрыве от основных сил 18-й армии. Соответственно, на саму Лиепаю поначалу был нацелен лишь один усиленный 505-й пехотный полк полковника Карла Ломейера. В 19.30 23 июня 505-м полком была захвачена Гробиня – узел дорог примерно в 10 км к востоку от Лиепаи. Основная масса дивизии с вечера 23 июня выходила в район Приекуле-Скуодас и занимала там оборону фронтом на север и восток.

Появление противника на подступах к Лиепае круто изменило судьбу оставшихся в базе кораблей. Из двух ремонтировавшихся «эсок» на ходу была только С-3, но она была лишена возможности погружаться. «Ронис» и «Спидола» не имели аккумуляторов. Согласно докладу командира бригады Египко, их вообще планировали использовать в качестве зарядовых станций, а не боевых лодок. М-71 имела сильную коррозию корпуса, из-за которой лодке было запрещено погружаться. Субмарина была сравнительно старой, 1934 г. постройки. На М-80 была неисправна система пополнения запасов воздуха высокого давления для всплытия.

В 22.15 берлинского времени (т. е. в 23.15 московского) 23 июня передовые подразделения 505-го полка вышли к каналу в 5 км к западу от Гробиня. До города было еще далеко, а до искусственных бассейнов военного порта немцам оставалось пройти всего около 3 км. По советским данным, уже в 23.00 порт был обстрелян немецкой артиллерией. Неудивительно, что командование базы охватила паника. Правда, позднее командующий базой капитан 1-го ранга М. С. Клевенский в ходе расследования обстоятельств оставления Лиепае отрицал, что давал приказ на подрыв кораблей. Якобы решение было принято командиром «Ленина» капитан-лейтенантом Ю. М. Афанасьевым. Против этой версии говорит то, что, помимо эсминца, были взорваны подводные лодки, которые Афанасьеву никак не подчинялись. В итоге в 23.45 23 июня были подорваны эсминец «Ленин», спустя 20 минут – лодки С-1, М-71, М-80, «Ронис» и «Спидола». Избежала подрыва лодка С-3, ее командир капитан-лейтенант Костромичев фактически нарушил приказ на подрыв. В 23.41 23 июня она вышла в море. Перед этим она приняла на борт большую часть экипажа С-1, включая командира и комиссара. Что творилось в душе моряков, когда они слышали взрывы за кормой лодки? Финальным аккордом стал подрыв в 4.20 24 июня минного склада.

Позднее в материалах вышеупомянутого расследования указывалось: «Таким образом, в ночь с 23 на 24 июня вследствие растерянности и паники в руководстве ЛВМБ были уничтожены без вынужденной на то обстановки все находившиеся в Либаве боевые корабли, самостоятельно распущены и ушли все обеспечивающие средства, подорван минный склад и т. д., и в базе остался только дивизион ТК в составе пяти катеров»[90]. Экипажи кораблей усилили сухопутный фронт.

Тем временем лодка С-3 в ночной темноте медленно шла 5-узловым ходом вдоль берега. Можно только представить себе настроение экипажей, на глазах которых только что произошел подрыв кораблей. Вынырнувшие из предрассветной тьмы в 3.30 в районе маяка Ужава два корабля с незнакомыми силуэтами не обещали ничего хорошего. Это были «шнелльботы» – торпедные катера S-35 и S-60. 100-мм пушка «эски» не была надлежащим образом смонтирована и вести огонь не могла. Советские моряки отстреливались из 45-мм пушки и стрелкового оружия. Под шквалом огня 20-мм автоматов и пулеметов находившиеся на палубе и мостике были убиты или ранены. От интенсивной стрельбы автоматические пушки катеров вышли из строя. «Шнелльботы» атаковали лодку торпедами, но промахнулись. Вскоре в ход пошли ручные гранаты. Точку в этом бою поставила глубинная бомба, сброшенная у носа С-3 катером S-60. Получившая большую пробоину советская субмарина быстро затонула. Немцы подняли из воды 20 советских моряков. Оба командира лодок погибли.

По плану предполагалось взять Лиепаю уже 24 июня, поэтому наступление 505-го полка 291-й пехотной дивизии на город генерал Герцог запланировал на 2.30 ночи. Период «белых ночей» позволял действовать относительно свободно даже в ночное время. Однако немецкое ночное наступление на Лиепаю оказалось сорвано атакой с северо-запада – к городу подошел для ликвидации «воздушного десанта» 28-й мотострелковый полк подполковника Шерадезешвили. По немецким данным, атака последовала уже в 2.00 ночи 24 июня (по берлинскому времени). По данным ЖБД 27-й армии, мотополк развернулся у Дурбена (15 км от Гробина и в 25 км от Лиепаи) около 7.00 утра и перешел в наступление.

Важным преимуществом немецких войск летом 1941 г. являлась многочисленная разведывательная авиация. В интересах 291-й пехотной дивизии действовало звено 2./ (Н)21. Это позволило провести разведку с воздуха и установить местоположение советского мотополка. Строго говоря, атака на Гробиню могла последовать как с севера, от Вентспилса, так и с востока от Скрунды (где немецкой разведкой отмечались остатки 10-й стрелковой дивизии). Обзор с воздуха позволил установить виновников срыва ночной атаки. Пилоты «костылей» докладывали: «Колонна группами по 4–5 машин находится на западной окраине Хазенпот[91]. Длина колонны – 30 км, расстояния между группами 1–2 км»[92]. Немецкие разведчики были обстреляны, но безрезультатно.

После разведки пришел час ударной авиации. Имея если не господство, то преимущество в воздухе, немцы могли оказывать эффективную и оперативную поддержку своим войскам авиацией. Уже около полудня 24 июня мотополк был подвергнут бомбардировке с воздуха. Во второй половине дня мотополк отошел к Айзпуте, а затем к Кулдиге. Если бы на подступах к Лиепае действительно были парашютисты, их еще можно было разгромить мотополком. Однако полновесный немецкий пехотный полк с 210-мм мортирами, да еще поддержанный авиацией, был мотострелкам уже явно не по зубам.

Неприятным сюрпризом для немцев стала береговая артиллерия. Поначалу она даже была идентифицирована немцами как «28-см орудия». На самом деле ни одного ствола калибром 280 мм в городе не было. Надо сказать, что в документах Кригсмарине советская береговая артиллерия в Лиепае оценивается более реалистично. Как максимальный калибр называется 15 см (что соответствовало действительности), хотя отмечается, что их снаряды «имеют удивительную разрывную силу». Возможно завышенная оценка связана с наличием в распоряжении штурмующих 210-мм мортир, пасовать с которыми против орудий меньшего калибра было стыдно.

Эффективность огня морской артиллерии не была случайностью. Командиры и матросы лиепайских батарей прибыли с Черноморского флота и отличались хорошей выучкой. Также батареи были хорошо замаскированы, и все попытки расправиться с ними потерпели неудачу. Немцы лишь отмечали, что пока самолет-разведчик находился в воздухе, батареи молчали, не открывая своих позиций противнику.