Полная версия

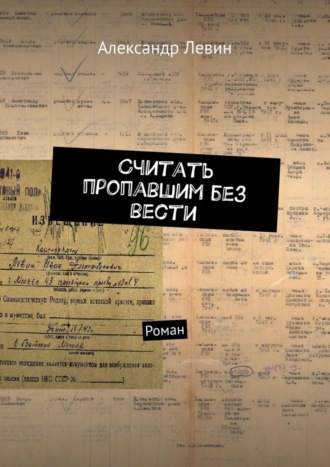

Считать пропавшим без вести. Роман

Тяжело приживалась Советская власть на Тамбовщине. Кто бросал всё своё хозяйство и подавался в города, кто продолжал работать, распахивая землю на коровах, вместо лошадей, реквизированных то красными, то белыми и сгинувших на кровавых просторах «гражданки». И четырёхклассная школа уже была, но немного детишек училось там, все старались помогать взрослым на хозяйстве. Вот и Аннушка, походила туда несколько "дён", да Иванова жена стала на неё косо поглядывать, дескать, от работы отлыниваешь, а хлеб даром ешь. Так и осталась она неграмотной на всю "жизню". Самоучкой пыталась читать, складывала слоги. Из письма – только что расписаться и могла, а иногда ставила просто крестик.

Вот уже и Дуняша выпорхнула из "братова гнезда". Не висеть же на шее грузом. Выбора-то особого не было, сосватал её, любитель девок погонять и "пощщупать", Николай Чеботарёв. Сговорились-поженились и переехали к нему, в мазанку с земляным полом, да с вишнёвым садом на задворке у оврага.

К середине двадцатых вроде и село стало оживать, была разрешена кооперация, продразвёрстку заменили продналогом и вместо безоговорочного отбора всего заготовленного зерна, появилась чёткая цифра, сколько должен крестьянин отдать государству с хозяйства. А остальным зерном он распоряжался по своему усмотрению. Хотя и здесь Советская власть лукавила, зачастую занижало цену на закупку излишков у крестьян. Ломающие спину с утра до ночи мужики не могли приобрести себе в хозяйство новые сеялки, веялки, другие промышленные товары, хоть чуть-чуть облегчающие их нелёгкий труд. Даже здесь с крестьян «драли три шкуры» – государство завышало цены на промышленную продукцию.

Несмотря на это, деревни и сёла оживали, появлялись добротные хозяйства, кооперативы, коммуны. На ярмарках стало веселее, и узоры на расписных лычагинских кринках, чашках и блюдцах заиграли другую музыку. В 1926-м , после неудачных попыток Малаши родить в голодные годы, появилася и у них с Иваном наследник. Сына назвали Силантием, в честь деда. За маленьким племянником и стала доглядывать Аннушка. Она теперь в няньках, она старше!

Август в Чащино. Воскресенье. Выходной. Воздух наполнился горьковато-сладким запахом белой полыни, хлеба стоят «агромадныя». Картофельная ботва в огородах уже начинает желтеть солнце припекает, ребятишки бегают по дворам, играют в казаки-разбойники. А кто на Ворону побежал, купаться, а то и рыбку половить, вентеря поставить, да в чужие заглянуть: «Что попалось?»

Договаривались гуртом тащить бредень из реки и варить на огне уху. Сбрасывались, кто луковицей, кто морковкой, а уж "картоху" тащили все.

Аннушка одела белый платочек, взяла Силантия за ручку и айда на песчаную косу за иванов двор к реке. Погреть натруженные ножки в тёплом песочке, да искупать Силку в чистой водице. Выходной-выходным, но уж такая родилась, в другой руке – большущая корзинка с кринками из-под молока. Надо промыть, да на солнышке дать обсохнуть.

Она положила посуду набок, до половины заполнив водой. Рыбьи мальки-глупыши с удовольствием заплывали в глиняные воронки и лакомились остатками молока или творога, прилипшего к стенкам. Аннушка резко подняла одну кринку и с десяток мальков очутились в ловушке.

– Силка-Силка, подь сюды, чяго покажу! – Силка закосолапил к своей няне, – Эна, рыбки!

– Ибки, ииибки, – закартавил радостно мальчик и опустил в кринку пухлый кулачок, пытаясь поймать их. Два или три малька очутились в его руке. Силка выпростал ладонь прямо перед своим лицом (интересно же, что там?). Сверкающие чешуёй на солнце хитрецы, совершив несколько кульбитов и ударившись об Силкин нос и щёки, упали в воду и дали дёру, присоединившись к большой стае, которая сновала возле кринок в реке.

– Ой, упьии, – с напущенной грустью Силантий опять полез в горловину, пытаясь повторить незатейливую ловлю.

– Экий ты мендяль, – смеялась Анечка над неуклюжестью племяша.

Они бродили по горячей песчаной косе, то зарывая ноги в песок, то от жары забегая по колено в воду. В прохладной прозрачной стремнине под пятками щекотался вьюнок, Аннушка заливалась смехом. Затем она ловила руками эту рыбку и показывала Силантию. Трофей был скользкий и извивался как змея, ни секунды не хотел оставаться в Силкиных ладошках, плюхался в воду и зарывался в песок.

Аннушка вымыла кринки, оставив их сушиться на сорванных у берега лопушках, здесь же на косе. Затем принялась за Силкины волосы, поливала водой и втирала в них щёлок. Ещё раз кунула мальчишку в реку с головой и растёрла его домотканым полотенцем. Малыш помог собрать ей, ещё тёплую, от солнечных лучей вымытую посуду.

Вечерело. В лесу на другом осевистом берегу Вороны, где-то у болота, «закрексали» коростели. Девочка взяла племянника за руку и потянула домой. Силантий сначала упирался, всё ещё желая продолжения игры в воде с рыбками. Но затем уступил силе девушки и покорно поплёлся рядом. Отдохнувшее на реке тело гудело благодатью, глаза чуть слипались. Хотелось горячего чая. А после и поговорить, что было «надызь», "полузгать подсолнешны" или "тыклушины" семечки, а может и в карты поиграть.

Дома хорошо, окна открыты, в красном углу свечки у образов стоят. Иванова жена в "церкву" ходила, молилась о здравии. И куда в гору колобродила с таким-то пузом? А оно-то круглёхонько, видать девка будет. Сверчок зачирикал за печкой, солнышко клониться к закату. Силка сидит за столом, доедает кашу с постным маслом, зевает.

На полу, на домотканых ковриках его младшая сестрёнка – Зиночка. С любопытством возится с самовязанной матерчатой куклой без глаз.

Аннушка помогла взобраться Силке на печку, положила Зиночку в зыбочку, собрала со стола и пошла доить с Малашей двух коров – Зорьку и Дарьку, что пригнал со стадом сельский пастух. Сначала протёрла влажной тряпкой ноги и вымя рогатой красавицы Зорьки. Корова благодарно мыкнула и в нетерпении, от распиравшего её молока переступала ногами, норовя попасть по ведру. Когда уже хозяйка начнёт доить?

– Да стой ты, анчихрист! – строго произнесла Аннушка, успокаивающе похлопывая рогатую по спине. «Стой, стой милыя!» – она заглянула скотине в глаза, погладила мокрый её нос. Доярка прошептала молитву, перекрестившись, подвинула под себя маленькую табуреточку, села. Обильно смазав жиром свои руки и коровьи сосцы, чуть помассировала её вымя. Затем, сцедив немного жидкости из каждого соска в кринку, подставила ведро и принялась за работу.

Струи молока, ниспадающие под натруженными руками в ведро, были тугими, плотными. Их сливочный запах заглушал аромат высохшей травы из сенника. Воздушная, пузыристая пелена молочного жира, сразу начала подниматься кверху ведра. Корова благодарно помахивала хвостом и выдувала силосный запах из ноздрей и рта.

– Нюр, сколь у тебя? – спросила Маланья, вытирая лоб краем платка.

– Да чай два вядра уже! Нагуляли, ой нагуляли наши короушки молока! – весело ответила Аннушка.

Три ведра вечером отнесли в ледник, а полведра разлили по кринкам и поставили в холодную комнату, чтоб подать на завтрак иль сготовить чего. Все хлопоты с молоком – завтра, сегодня – выходной, работать – грех!

Так и трудится Аннушка изо дня в день. То за домом приглядывает, за хозяйством, да на Ивановом поле батрачит с утра до вечера. И ведь пуще любого мужика упирается! Несмотря на юный возраст, честную, свою, крестьянскую деньгу зарабатывает. А как же иначе?

Учит брат Иван гончарному делу младшую сестру. Крутится гончарный круг под Аннушкиными, не по-девичьи крепкими руками. Из куска бесформенной липкой красноватой глины под её ладонями от вращения рождаются чудеса. То кринка, то кувшин, то чашка, а то блюдечко. «Таперича надобно» чуть высушить, да раскрасить цветной «глиной-ангобой», а «енти» кувшины натереть гладким камнем-лощилом, да обжечь до чёрноты на коптящем пламени. Скоро осень и «ярманка» в Мучкапе будет весела, хороша!

Людской помол

Крутится-крутится гончарный круг, как колесо человеческой жизни. Создаёт гончар, как Творец, кувшины и кринки. Будут ли они красивы, словно людские тела, наполнены, как человеческие души?

Вот этот кувшин со щербинкой сбоку, а полон и молоко в нём не киснет. А тот – красив, но бесполезен и не нальёшь в него ничего. Ой, а эта кринка треснула и вытекает из неё варение.

Да и у гончара не всегда получается задуманное! И тогда сбрасывает мастер остатки неудачи с круга жизни и летят осколки в небытие. Добрый он или злой? Никто не знает. Только снова и снова вращается гончарный круг. Он пробует, создаёт, творит!

Крутится дальше крестьянская жизнь, словно тот круг. Теперь стал землепашец разборчив, не хочет продавать излишки зерна по низкой цене. Изворотлив мужик, смекалист. Но что он против власти, прожжённой в политике, умной, начитанной, окончившей университеты, имеющей под рукой армию, выкованную в Гражданской войне. Снова стали гнуть мужика и вместо продналога ввели пятилетку. А под это дело единоличник-крестьянин, живущий хозяйством среднего пошиба, даже с одной-двумя коровёнками не годится. Им невозможно управлять. Он сам себе голова, а так быть не должно! И понаехали из района с указом: «Всех крестьян согнать в колхоз!».

И начал рубить мужик свою скотину, чтоб не отдавать колхозу. Рубит яблони, рубит вишни. Режет свиней, овец. Хоть мясо останется дома, фрукты детишкам на зиму. Прячет по сусекам. Понимает, что всё отберут, до ниточки, до зёрнышка, опять. Ничего не дадут взамен. Несогласен он положить всё за коммунистическую теорию. НЕСОГЛАСЕН!

А таких «неудобных» – в ссылку. Осваивать глухие земли, валить лес, рыть каналы, работать «за бесплатно», за похлёбку на голом месте, под «солнцем-дождём-ветром-снегом», без крыши над головой. Ах, ты умник? Смекалист? Ничего и там выживешь, да поокладистей станешь! Заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода приказ подписал под номером 44/21 от 2 февраля 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулачества как класса». Уже и зачитали его в спецорганах и на партийных совещаниях.

Закрутилось. Но не круг гончарный, а мясорубка, перемалывающая судьбы людей, самих людей. Делая из их крови, плоти, слёз – каналы, фабрики, метро, железные дороги. Даёшь людское топливо для ударных строек пятилеток! Усачи-революционеры крепко знали дело: «Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем…» Вот и пришло это «затем». Легко, просто построить рай чужими руками. Повесить себе орденок и скромно улыбаться в пролетарские усы, завидев название «имени Сталина» или «имени Кагановича». Что такое миллионы жизней? Так – пыль на орденке.

Долго, долго упирались Иван и Илья. Приходил к ним в дом и председатель колхоза. Бабы сидели в закутке, сложа натруженные руки на фартуках, мужики курили махорку и хмуро смотрели исподлобья на председателя, хлипкого односельчанина, у которого в хозяйстве до Советов не водились даже куры, да на Чащинского милиционера – рабочего из района, оставленного здесь на посту после Антоновского восстания. Председатель уговаривал, потом, не выдержав долгих разговоров, братьев начал стращать милиционер. Забыли, мол, как с Черновской бандой разобрались? Тоже хотите жён и детей в тюрьму, аль ещё куда? Смотрите! Но до ума крестьянина не доходило такое беззаконие. «Как же так, моё хозяйство, и я его раздам всем и этому председателю? Да он враз коров угробит!» Не хотели отдавать нажитое в колхоз, даже под угрозой репрессий.

И таких нежелающих набралось много. Но, чтобы не поднялся новый бунт, решила Чащинская власть забирать единоличников по одному и доставлять в сельсовет для суда. Так и ушёл, сначала Иван, потом Илья. В дом они не вернулись. Через неделю после суда, прибежал какой-то мальчишка и сказал, что: «Сажають их на телегу, вязуть в район, в тюрьму!». Завыли бабы, заплакали детишки. Через полчаса пришёл председатель и ещё несколько колхозников-оборванцев, да пять милиционеров с района, да с двумя телегами. Показали бумагу, а там прописана принудительная конфискация скота, птиц для нужд колхоза и приговор: «По решению ПП ОГПУ 3 года концентрационных лагерей!»

Но пожалели Ивана и Илью председатель и Чащинский милиционер, поскольку были братья незлобивы, да и ребятишки – мал мала, да Иванова жена Маланья, с грудной Машенькой на руках. Не стали забирать их семьи в ссылку, хотя и наговаривали: «Эна, Нюраня малая, на Ивана батрачит! Кулак, истый кулак!» Однако, в доме всю скотину повывели, силком записали всех в колхоз. Топор, пилу и лопату тоже забрали – приказ: «Всех раскулаченных из Центрального Чернозёмного округа переселить с семьями на Север, в Мурманскую область, на строительство Беломорско-балтийского канала». А чтоб не тратиться на инструмент, отбирать их у осуждённых, но в поезд класть в отдельный вагон! Вдруг ещё чего удумают с топорами?!

Малаша и успела-то собрать Аннушке узелок, чтобы передать мужу. С вещами положила туда каравай хлеба, овечьего сыра, луковиц, варёной картошки, да сольцы немножко. Она как чуяла, что с едой будет туго.

Женское сердце не обманешь! Заботливые спецорганы распорядились, при перевозке заключённых кормить их на станциях горячей пищей один раз в два дня. Кто видел эту еду? Кому она досталась? «Зато выживут самые сильные!» -, наверное, так думал Енох Иегуда, он же пламенный большевик Генрих Ягода, когда издавал приказ о раскулачивании.

Братья сидели на телегах серые. Некогда окладистые красивые бороды куце повисли. Руки безвольно лежали меж ног, взгляды уткнулись в родную землю. Лишь голос сестёр Аннушки и Дуняши вернул их ненамного к жизни из печальных раздумий. «Ваньша, Илью-ю-ша!», – сёстры прорвались сквозь оцепление, упали братьям в руки, затряслись в горьком рыдании. «Господи, за что? Корми-и-ильцы, родныя!»

Народу собралось много. Стоял вой и плач. Несколько телег были готовы к отправке, но милиционеры раз за разом оттаскивали родных от сидящих на них ссыльных. На одних сидели мужики, на других – семьи с нехитрым скарбом. На дворе стоял март тридцать первого года. Тронулись в путь телеги – завыли страшнее, кто-то из провожавших падал в ещё не растаявшие сугробы и там лежал, сотрясаясь от плача, а кто и просто в полузабытьи, не в силах перенести расставания, а может и вечной разлуки с родными. Рана страшная! Позже маленькая Зиночка Лычагина, ставшая Зинаидой Ивановной Румыниной, на вопрос дочери-пионерки Танечки о жизни «тогда», скажет: «НеклЯпа об ентом и говорить!»

Что снилось Генриху Ягоде ночью в камере перед расстрелом, таким же мартовским днём одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года, в родном для него учреждении (ОГПУ-НКВД), которое он некогда возглавлял? Лица спецпоселенцев? Замученные или расстрелянные люди в братских могилах ГУЛАГа? Понимал ли он, что на долгие годы лишит потомков возможности узнать о жизни близких тогда? Нет. Он думал о том, что его расстреляют по ложному доносу. А о преступлении против невинных людей, он и не вспомнит. Это только пылинки на орденке Ленина, только пылинки. Большевики-усачи отвергли Бога. Но Бог не отворачивался от них и терпеливо ждал часа суда! Он может, у него есть вечность.

Прав был Лычагин Иван, не вступив в колхоз, понимая, что там понапрасну угробят его скотину. Угробили! Коллективным хозяйствам поставлен план по сдаче мяса государству. Порезали всё – и быков, и дойных коров. Всё по плану! Кто с этим будет разбираться? «Прядседатель»? С ним разберутся потом. Главное, выполнить-перевыполнить пятилетний план, отчитаться. Да нет, не к празднику Пресвятой Богородицы, а к «годовщине Революции», чтоб всем палочки за трудодни зачли! Зачли… отсыпали горсть зерна. Ну-у-у, пей его с водой!

На следующий год случился неурожай в Чащино, сдавать нечего, мяса нет, молока тем более. Где «прядседатель»? Не хватает, не хватает материала для мясорубки! Нужны ещё люди-человеки! Всё перемололи, давай ещё! И пошёл по этапу председатель и колхозники, обвинённые во вредительстве и саботаже советскому строю. Теперь их сажали на телеги и отвозили по этапу. Кого на Север, а кого и до ближайшего подвала тюрьмы. Чтоб засадить девять граммов свинца в черепную коробку и отправить в братскую могилу. Зарыть и забыть. Вот тебе, дорогой сотрудник ОГПУ и палочка-трудодень. У спецорганов – своя пятилетка, свои планы!

Тридцать третий год. Подсобные хозяйства пусты. Половина села опять вымерла. Ни мычания коров, ни хрюканья свиней, ни блеяния овец. Даже кошки перевелись. Съели. «Чем завтра кормить троих маляньких рабятишик?» – думают Малаша и Аннушка. Хорошо, что трава пошла в рост. «Нарвать лебяды, да кряпивы, хоть щи с них сварить!» Детишки пухленькие, да не от сдобных булок. Голод. «Голод!» – говорит желудок, – «голод», – крутиться в голове. Руки трясутся в такт словам: «Голод!»

Выручила река-матушка, Ворона-Воронушка. Чуть потеплей, заткнула за пояс подол Аннушка и натаскала самую большую Маланьину корзину ракушек-язычков. На вид-то не очень и пахнут тиной, когда варишь. Но питательны. Поешь, вроде и голод «отступаить»!

Когда в Поволжье стали есть трупы умерших животных, а в Харькове за год от голода и связанных с ним болезней умерло сто тысяч человек, даже до усачей дошло, что можно остаться и без народа, без фабрик, заводов, каналов, армии, БЕЗ ГОСУДАРСТВА. Пришло понимание – только махая шашкой и отбирая всё, невозможно создать благо для всех. Что человек трудящийся должен иметь средства производства, материалы для посева, необходимую технику, своё подсобное хозяйство.

Зашевелили задами теоретики коммунизма разных мастей. Решили при коллективных хозяйствах создавать Машино-Тракторные станции (МТС), с тракторами, комбайнами, ремонтными мастерскими. Чтобы удобно было колхознику возделывать землю, собирать урожай, чинить технику.

Начали завозить в сельские магазины – сельмаги и сельпо больше товаров для крестьян. Создавали клубы (в основном на месте церквей, дабы утвердить в народе мысль, что Бога нет, а вместо него поставить нового отца-бога – товарища Сталина). Додумались и ликвидировать безграмотность, стало стыдно, что человек будущего не умеет ни читать, ни писать. Но, кто возвратит родных? Молилась Малаша, молилась Аннушка, молилась Дуняша, чтобы Господь вернул Ивана и Илью на родную землю.

И чудо произошло. В тридцать четвёртом году приехали на телеге с Мучкапа Иван и Илья. Точнее, их тени. Осунувшиеся, практически без зубов, сотрясающиеся от кашля доходяги. Растеряли здоровье по северным лесам, на рубке деревьев и земляных работах Беломорско-балтийского канала. Благодарные труженики не забыли вылить из бронзы бюст своему «благодетелю» Генриху Ягоде и замуровать его в основании звезды на одном из шлюзов канала.

По случаю возвращения братьев достали магарыч и пили «горькую» без слёз. Всё было выплакано раньше. Кабы знали, вы, милые, простые крестьянские бабы, что ждёт вас впереди!

Анна

Оторвавшийся листок

«Детишков» у Ивана полно в доме, тесновато. Денег нет, сами выкарабкиваются. Решила Аннушка пойти жить к Дуняше. «Чай не прогонят!» Сначала обговорила всё с сестрой, та – с мужем Николаем. И зять не против оказался (ох, кабы знала почему). Аннушка собрала у Ивана свой узелок, расцеловала детишек, сказав, что обязательно будет к ним заходить и играть, песенки петь, благо дома их стояли недалеко.

Шёл Аннушке двадцатый год. Молодость и сила наградили её тело притягательными формами. Красивое, волевое лицо, серые глаза, улыбка, с чуть заметной хитринкой, чёрные, как смоль, волосы бережно сплетены в косу, лежащую на упругой девичьей груди, нежные, но в то же время сильные руки, бархатистый голос. А певунья и плясунья – из первых! Хоть и одёжка не ахти, ношена, но парни заглядывались на неё, грозились проводить до дома. Но набожна Аннушка, слушалась законов Христовых, поэтому парням «спуску не давала». Смотрела на их дела-труды.

А при колхозной-то жизни, «упиравшихся» в труде особливо не было. «Кто обо мне и о детишках станет заботиться? Нет. О замужестве решать пока рано. Погляжу маненько», – ладила Аннушка о женихах.

Дуняша с Николаем встретили гостью приветливо, хоть и у самих маленький сынишка. Подвинулись, приняли родню в дом. Обрадовалась Аннушка, очутившись под одной соломенной крышей с сестрой. Казалось, ничто не могло их разлучить. Вот и муж «еёный», Николай Саблин, сам «виднай», «красивай». Глаза со смешинками. Как с дорогим гостем с ней гутарит, всё пытается угодить. Постелили на топчане в соседней комнате. Спать легли.

Ночью, зашебуршился Николай, пошёл на двор. «По нужде», – подумала Аннушка, проснувшись от скрипа двери. И так несколько раз за ночь выходил он, не давая спокойно спать новой жиличке. Днями, оставляя на Аннушку малыша, супруги ходили в колхоз на работу, а оттуда иногда возвращались порознь. Николай старался приходить раньше Дуни и всячески задабривал своячницу гостинчиком, втайне от жены.

Простая натура не помогла Аннушке вовремя догадаться чего добивался Николай. Она думала, что всё происходит по-родственному, по-дружески. Улыбалась приветливо, как брату, рассказывала о дневных заботах. Что в саду вызрели «вышыни», пора и собирать, да что ходила к Ивану, проведать племяшей. Николай сидел рядом с ней в доме на лавочке, поглаживая её по руке.

– Нюранюшка, водицы б из сеней принесла б холодныя, жарко, силов нет, – елейно произнёс Николай. Видать, стеснялся малого сына, посапывающего в «зыбочке».

Аннушка вышла в сени, подошла с ковшом к ведру. Вдруг дверь опять распахнулась, и Николай коршуном набросился на неё. Вцепился в руки, понимая, что ковшом получит отпор, повалил девушку на земляной пол и начал лезть своими огроменными ручищами под сарафан. Аннушка сопротивлялась как могла, плакала, причитала, что б не «сильничал» он. В конце концов, ей удалось извернуться и размашисто ударить его по голове ковшом. Николай ойкнул и ослабил хватку.

– Блядун дурнай, Госпыди прости, – крестилась она, – сволычь!

«Что же теперь делать, как жить?» – думала Аннушка, – как рассказать Дуняше? Или не говорить? Может у него припадок, припадошный? Эна, жарынь-то какая, поплыл! Ладно, повременим чутка, утро вечера мудренее.

Пришла Дуняша. Николай сидел на лавочке, смурной, потирая ушибленную голову. Аннушка занималась с малым. Дуня сбросила запревший от жаркой ходьбы платок, накинула чистый, подошла к мужу.

– Коль, чаго такой смурнаый?

– Да об ком земли споткнулси, да на угол веялки налетел. Голову тут побил, – показывал он на шишку.

– Ой, мила-а-ай, болезный мой, – Дуняша обняла голову мужа, поцеловала в ушибленное место.

Аннушку, как молния пронзила. Плечи её дёрнулись, из глаз полились слёзы. «Нет, не поймёт Дуняша. Эна, как любить яго, супостата! Что делать? Что? Авось утихомирится и поостынет».

С этого времени Николай, как с цепи сорвался. Понимая, что боится Аннушка открыться сестре о домогательствах, он постоянно зажимал её в углах дома, жарко сопя, лапал ручищами. Аннушка молчала, глотая слёзы, позволяла всё проделывать с собой. «Лишь бы сестра не узнала, не оттолкнула!»

По вечерам супруги Саблины выходили во двор. Аннушка, закончив хлопотать по хозяйству, торопилась на улицу, на гуляние. Опостылел ей Дуняшин дом. Может братьям сказать? Нет, не откроешься, укажут – сама виновата, зачем ушла жить к Саблиным? Да и «мужуки» поговаривают так: «Сука не захочет, кобель не вскочит»! Из колхоза не убежишь, документ не дадут. Слёзы её душили, не пелось ей на гуляниях, ходила как в тумане.

Николай продолжал приставать и в один из дней ниточка, ещё державшая Аннушку здесь, на этом свете, лопнула. Она сопротивлялась из последних сил, исцарапала ему лицо. Грязно матерясь, вытирая рукавом рубахи кровь и сплёвывая через зубы скопившуюся слюну, Николай выскочил из сеней, побёг умывать царапины.

Аннушка, обессиленная от борьбы, лежала на земляном полу, тупо смотря в поперечную деревянную балку крыши. Мысль пришла сама собой. Она поднялась, сделала пару нетвёрдых шагов, взяла валявшуюся в углу толстую плетёную конопляную верёвку. Яростно подвинув пустую бочку, перевернула её вверх дном. Забравшись, начала с остервенением вязать узлы на балке и вить петлю. Она ненавидела сейчас весь мужской род, проклинала судьбу, войну, новые порядки, милиционеров, колхозников, всех, кто так или иначе, сделал её сиротой так рано. Даже Дуняша стала ей ненавистной. Истерзанная, попранная, брошенная в этом мире, она надевала петлю на свою смуглую шею. Полное одиночество. Беззащитная песчинка на гончарном круге.

«Господи, прости!», – откатилась бочка, ноги повисли в пустоте. Петля сдавила горло, в голове зашумело, стал исчезать внешний звук. Вдруг кто-то обнял её ноги, натяжение петли ослабилось. Отдалённо прозвучало: «Нюра, Нюра, что жа ты? Госпади-и, прости её грешныя! Нюра, Нюра, слы-ышь? Коля, роднай, бяги, помоги мине, скореия!» Не оставил Господь, в которого так истово верила Аннушка её в трудную минуту, не дал согрешить и наложить на себя руки, послал ей Ангела-хранителя в лице Дуняши.

Сам охальник развязывал петлю своей жертвы, вымаливая прощение. Всё узналось, всё открылось, но, тем не менее положение Аннушки у Саблиных от этого не изменялось. Её мучил грех самоубийства, не могла она простить и Николая. Понимала и то, что весть о случившемся разлетится по селу, все будут «лясы точить», указывать на неё пальцем. Но главное, она не могла простить себе, что на мгновение возненавидела Дуняшу, её родное, кровное существо, её «душу».