Полная версия

Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет

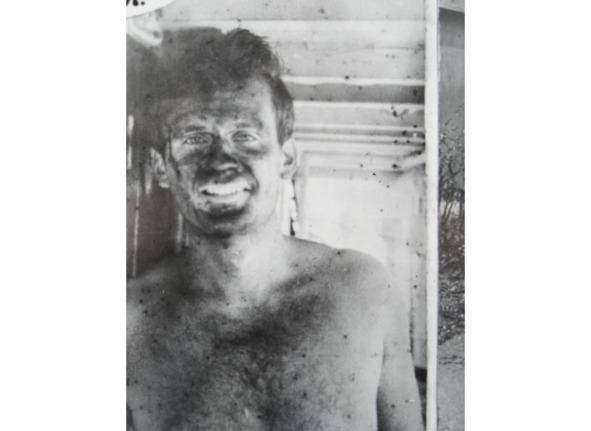

Лысенко, Моисеев… Сборная Одессы по спортивной

гимнастике 1956 года

После тренировки – два стакана томатного сока и рондат-фляк-сальто прямо по брусчатке Пушкинской на оторопевшего милиционера. Не ходили по земле, летали. Саша, Зорик, Фред – сборная Одессы по спортивной гимнастике из Воронцовского переулка – крепкие ребята. С ними мы еще увидимся, в Москве, в Одессе, в Америке. Через много лет.

Девчонки из 8 «б» заглядывали в окна спортзала, шептались, хихикали, привлекали внимание касаниями колен под партой, я же видел только Её, пружинистую и гибкую, мелькавшую рядом на вольных, на брусьях, на бревне. Тогда и потекли сами собой струйки стихов. Я отправлял их ей почтой, анонимно. Она отвечала кому-то, она полагала взрослому, и эти ее коротенькие письма до сих пор со мной. Той первой любви, платонической и поэтической, обязан я своим благоговейным отношением к женщинам, которых выпадет любить. Спасибо тебе, Лара…

Ей мои первые чувства и неуклюжие стихи – Ларе Заякиной. А за Дюком, за домом справа – наша ДСШ-1, моя и ее колыбель спорта.

Мальчишки были хозяевами Черного моря, одесских пляжей и улиц. В Оперный мы залезали на балконы второго этажа по фонарным столбам, на Привозе весело переругивались с торговцами, таская на пробу большие куски чего угодно, и презирали курортников, устилавших жирными белыми телами наши пляжи. Гимнасты и акробаты, мы расчищали площадку на песке Ланжерона и на глазах публики вытворяли такие трюки, что нынешние мускулистые мулаты на Променаде Санта Моники кажутся мне салагами. Пока курортники, раскрыв рты, глазели на сальто и стойки, карманники тихо делали свое дело, слегка проходясь жадными пальцами по сложенной в кучки одежде. Одесса мама…

Как и почему в моей школьной жизни появился он? Просто вышли вместе после тренировки из спортзала и шли рядом, разговаривая. Он был старше лет на десять, умён и образован, одинок и печален – Гера, гимнаст и философ. Он говорил о Космосе, о Разуме.

Кипящая плазма в миллионы градусов – это неустойчивое состояние материи, нормальное бытие Вселенной. Так говорил он. И взрыв атомной бомбы для частиц, вступивших в цепную реакцию, втянутых в ядерный взрыв – это не катастрофа, а форма их жизни. Она там, в плазме, бушующей в звёздах, – вот истинное лицо материи. И там нет разума. Он только здесь, на планете Земля – как кратковременная случайность на пути движения бесконечной Вселенной к энтропии.

Что он творил со мной, вознося незрелый разум к таким высотам?

Он говорил, обнимая меня за плечи, о том, что пошлая суть нашей жизни лишь в продлении ее: родиться, чтобы родить другого и умереть, а рожденные нами повторят тот же цикл. И другого смысла в нашем существовании нет и не может быть. Я же робко возражал, видя смысл жизни как раз в разуме, в познании законов Вселенной.

– Зачем? – он пожимал плечами, – ради праздного любопытства? Там плазма в миллионы градусов. Нам там нет места.

Я тужился, рождая мысль:

– Знание законов мироздания поможет нам оценить нашу жизнь как жизнь разума…

– Знание рождает лишь печали. К счастью, большинство человечества не знает этих печалей. Это – доля немногих, умеющих и любящих думать, пользоваться разумом, беспокоиться. Их мало. Тебе не повезло, ты из них, из этого меньшинства. Будешь ли счастлив, не знаю…

Наши встречи прекратились как-то внезапно, когда я понял, что Гера нетрадиционной ориентации. Голубой. Так тогда называли этих жрецов тайной, преступной по советским законам страсти. Он не преступил черту, и я остался ему навсегда благодарен.

Во времена нашей юности Одесса была русским городом с еврейско-украинским акцентом. Аромат еврейской мудрости с привкусом украинской хитрости и щемящей красотой украинских песен. Порто-франко в каком-то духовном смысле. Нормальные люди общались цитатами из «Двенадцати стульев», хотя книги официально не существовало. Остапом Бендером вошла в сознание эпоха НЭПа, оставив за скобками кровавые роды советской власти.

А нынешнее время надежд форматировал Жванецкий. Миша видел мир глазами застенчивого интеллигента, рассказывающего, как пройти на Дерибасовскую, смеющегося над глупым доцентом, которого довел до бешенства прямодушный студент Авас. Миша вносил свою лепту в нашу речь, помогая словом сохранять себя, свою внутреннюю свободу.

Слово вообще имело большое значение для одесситов. Им играли, им cкандалили, им упивались, им грелись, как солнцем на горячих пляжах. Жить для меня уже тогда значило прежде всего выразиться в слове, ради которого стоило и рисковать. Я рано понял, что увиденное, но не осмысленное, не переведенное в слова, растворяется без следа. Потом я найду эту мысль у Бунина в «Жизни Арсеньева» и слегка огорчусь. Оказывается, не я один…

Время выбора профессии между тем наступало на пятки. От этого выбора зависит, получится жизнь или нет. Свербило неясное беспокойство: не найдешь свой путь, проиграешь жизнь. И даже не заметишь, что проиграл. Рожать детей? Кому ума не доставало… Любовь? Это пропасть, в которую я только заглядывал.

А пока листал справочник учебных заведений, искал судьбу по названиям. Не в армии же терять три года! Почему в школе не учат, как жить и кем быть? Сколько людей можно было бы спасти. Способность раннего выбора, как знак таланта. И еще чего-то, имеющего отношение к силе характера, к воле и целеустремленности. Голос призвания – великая сила, данная ли от природы или внушенная, не важно.

Мальчишки и девчонки, мы еще не знаем ни своих способностей, ни капризов взрослой жизни, полной компромиссов и соблазнов. Я же жил с такой естественной и несокрушимой верой в какое-то чудо, что особенно не волновался. Главное, быть готовым. Читать, слышать, всматриваться, думать, записывать. Жизнь сама тебя найдет.

Другой мой одноклассник, с которым мы будем дружить всю жизнь, Игорь Кириченко, не обременялся нашими сомнениями. Он уже знал, что будет химиком, и в этом было его счастье. Станет профессором одесского университета, будет преподавать в Алжире на французском, потом снова мирно жить в Одессе и преподавать в родном университете. С годами он передаст кафедру своей ученой дочери, тоже химику. Будет любоваться рослым, красивым и умным внуком.

Уже в независимой Украине получит, наконец, от своего университета квартиру в элитном доме на высоком берегу Отрады, въедет в нее. И знойным летом, войдя в те же волны, что и 70 лет назад, мгновенно умрет от разрыва сердца… Какая прекрасная жизнь.

Да, я любил свою Одессу, ее бульвары, одесские дворики с бельем на веревке через весь двор, ее европейские дворцы вроде бывшей биржи на Пушкинской, Пассажа и Оперного. Мила Фарбер на переменке подкармливала спортсмена бутербродами с колбасой от ее мамы. Олечка Александрович приносила домой заболевшему куриный бульон в кастрюльке. Я любил их всех, они меня. Это и было счастье.

Но где-то в Москве был журфак МГУ, Институт философии, Институт международных отношений – ключи к огромному миру, в котором Одесса была гнездом, уютным, ласковым гнездом, из которого…

В Москву уже улетела Рита, старшая сестра, оставив одесскую консерваторию ради МВТУ им. Баумана. Сказала на прощанье:

– Лучше быть средним инженером, чем средним пианистом.

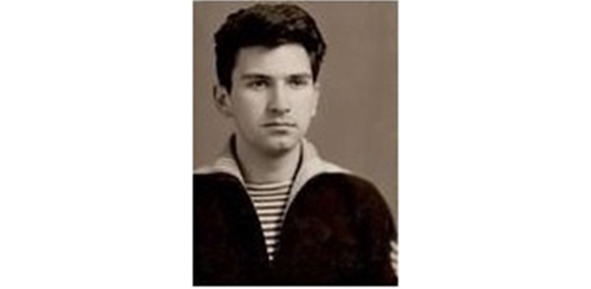

Курсант ОВИМУ, 3 курс

Но теперь мать стояла насмерть, как панфиловцы под Москвой:

– Какая философия, прости господи? Сначала получи профессию! Ты что, в тюрьму захотел? Вон, соседа забрали, сел на пять лет за анекдот…

Не понимал их страхов. Моя жизнь, как на ладони – учеба, книги, тренировки, сбор макулатуры и металлолома, походы, стенгазета, шефство над двоечниками. Какая тюрьма, мама?

Родители победили. Высшая Мореходка, Одесское Высшее Инженерное Морское Училище – мечта любого пацана в этом городе стала моим первым университетом. Высшая математика, сопромат, дизеля, турбины, котлы, насосы, прочие железки. И все на шпаргалках, доведенных до совершенства. Измены жизнь не прощает. Сказал бы кто раньше…

После поступления я ей открылся. Ночью, наверху, на прогулочной палубе белоснежного лайнера «Украина», под свист ветра в вантах и шорох разрезаемых сталью волн я решился. «Жемчужина твоей девственности скрыта в перламутровой раковине моей души. Меня спрашивают, где живёшь ты, как будто не знают, что твой дом – в моем сердце». Говорил цитатами из «Дипломата» Олдриджа, сидя у ее таких желанных, божественной красоты ног, глядя в звездное августовское небо и не зная, что в тот момент она уже сделала свой выбор. Со скромным Саней, однокурсником, механиком по холодильным установкам на судах загранплавания она проживет счастливые пятьдесят лет.

А я буду выращивать в себе моряка, стараясь выбросить из головы иное. Ходить на баркасе под парусом, конопатить теплые деревянные его борта перед очередной навигацией, маршировать на строевых на плацу экипажа, проверять ладонью температуру горячих шатунов в машине «Адмирала Нахимова», писать шпаргалки перед экзаменами и просыпаться по ночам, разбуженный ласковым голосом дневального в ухо:

– А не пора ли нам поссать, любезный?

Успеешь брыкнуть ему по яйцам, и снова голову в подушку. Шутки бывали и похлеще.

Наверное, из уголовного мира пришло к нам это – кликухи, прозвища. У всех они были. Неизвестно, кто их придумывал. Но уже никто не удивлялся, что вот идет, как волчонок, маленький резкий в движениях Мерзавчик, что опять напился всегда молчащий Уголок, что опять стырил сухари в баталерке вечно голодный Чилона, куда-то делся шустрый, как австралийский зверек на задних лапах, Кенгуру и, как всегда, по утрам поднимает свои гири Качок, оглядывая всех своим веселым наглым взглядом. Меня тоже окрестили, но как-то по-человечески: Идеалист-утопист. Так и приклеилось на все пять лет учебы.

А я завидовал Чилоне, деревенскому парню, паровоза не видавшего до мореходки. Как он в уме берет эти проклятые производные и интегралы? В моём им не было места. А что там было?

А вот что. Через много лет в фильме Марка Осипяна «Три дня Виктора Чернышева» будет сцена: прут немецкие танки, у наших артиллеристов кончились снаряды. Окровавленный наводчик оборачивается и яростно кричит, протянув руку прямо в зрительный зал:

– Дай снаряд!!

И я ползу к нему через весь зал, окровавленный, тащу ему тяжелый, последний снаряд. А как иначе?

Однажды Санька Палыга ткнул в книгу пальцем:

– Начитался утопистов, людям головы морочишь. А сам-то что можешь?

– Подожди, Санек, – тормознул я его, – все впереди. Не знаю что, но должен. Смогу.

И продолжал читать. Пока профессор Фокин стучал мелом по огромной доске, вычерчивая какие-то интегралы, читал под партой Станислава Лема, который как раз и размышлял, куда нас приведет развитие науки и технологий.

Потом зачем-то поступил на городские курсы английского языка, где сидел за партой с очаровательной женщиной, приглашавшей заниматься к ней домой. Политэкономию проходил вместе со всеми. Но это привело лишь к конфликту с преподавателем. На вопросы вроде устареет ли теория прибавочной стоимости, когда человеческий труд заменят роботы, ответа так и не получил Сбегал с лекций в городскую библиотеку напротив корпуса «Б», читал в ее торжественной тишине, поселившейся под зелеными настольными лампами, московский литературный журнал «Новый мир».

А вот спортивную гимнастику пришлось оставить. Нет времени на пять тренировок в неделю. А меньше уже не имело смысла. Только сальто со стойки на руках с пятиметровки, собиравшее любопытных не умеющих летать, приносило некоторое удовлетворение.

Накатывало лето, а с ним практика по Крымско – Кавказской на белоснежных лайнерах. «Победа», «Россия», «Адмирал Нахимов»… Белые пароходы… Качается палуба под ногами практиканта от грузинских вин, несет на танцы. Ночью переходы, днем стоянка. Ялта, Сочи, Батуми – красоты Крыма и Кавказа бесплатно в свободное от вахты время. Скоро побережье я уже знал, как свои пять пальцев.

Стоит команда вдоль борта, рассматривает пассажирок, идущих по трапу на посадку. Одну сам принес на плече, подобрав нетрезвую на причале в слезах и соплях. Отмыл, уложил спать. Наутро невиданной красоты девчонка оказалась подругой валютчика Рокотова, только что взятого в Ялте с поличным. Она прятала от посторонних взглядов сумку, доверху набитую деньгами. На судне ее искать не стали, а в Одессе, куда я ее довез через неделю, ее следы затерялись.

Татьяна Познякова, балерина Кировского театра, живущая ныне в маленьком городке под Нью-Йорком, любит вспоминать, как пятьдесят лет назад гуляла она с курсантом-практикантом по Сочи, как ели плавленный сырок на Приморском бульваре в Одессе и читали друг другу стихи. Тогда так и не поцеловались, а теперь поздно. Не судьба…

Катали мы на нашем лайнере и иностранцев. Но тут присмотр за командой был строгим. Длинный сутулый дядя Федя не сводил своих тухлых глаз с тех из нас, кто знал не по-русски. Я знал. И общался с парой молодых симпатяшек американцев. Говорили за жизнь. Они спрашивали, глядя на проплывавший вдали Воронцовский дворец:

– А хотел бы ты жить в таком?

Я отвечал совершенно искренне:

– Так там сейчас профсоюзный санаторий. Бесплатная путевка на 24 дня. Живи-не хочу, на всем готовом. У нас все побережье в таких санаториях.

Удивляются:

– А машину собственную?

Сама идея в те времена была так нереальна, что я, и правда, не мечтал:

– Так у нас хороший городской транспорт, всего несколько копеек билет. С машиной еще возиться надо.

– А работать в Сибирь, Азию, Казахстан? На цел… цел… на целину. Это добровольно?

В это время над палубами плыла, неслась наша песня: «Комсомольцы, добровольцы… надо верить, любить беззаветно… только так можно счастье найти!»

Как им, не знающих ни слов этих, ни наших высоких помыслов, передать энтузиазм романтиков 60-х, снова поверивших партии и готовых на подвиги с горящими, счастливыми глазами? Ну, какие дворцы и авто, вы, что ребята? У нас есть Родина. Мы Родине служим. Потому что любим. Читали «Как закалялась сталь»? Нет? То-то. Мы здесь все Павки Корчагины. Ну, не все. И не всегда. Но все же…

Кажется, эти симпатяги что-то поняли. Они переглянулись между собой, и Дайана сказала как-то с сожалением, больше самой себе:

– Да, наверное, они счастливы. У них есть родина. У нас тоже. И мы ее любим. Но он нужен своей стране. А мы нет. Только себе. Делай, что хочешь. Свобода. А зачем она, свобода, если ты никому не нужен? Тут что-то есть, Джим.

Я чувствовал себя гордым и счастливым. Сами же признаются! Вот только если бы не этот тухлый взгляд из-за угла…

Экипаж наш у подножия города, у Дюковского парка. К парку скатывается сверху трамвай по улице Перекопской Победы мимо Главного корпуса. Тормозит у экипажа и уходит дальше на Молдаванку. Парк не ахти какой, но с бассейном. Бассейн, правда, и у нас в экипаже, даже с пятиметровой вышкой. Но зимой у нас воду спускали. А в Дюке, когда замерзала вода, кто-то делал проруби. По утрам, после йоги я бежал туда нырять под лед. Выныривал на другом конце бассейна из другой проруби. Пар валил, тело звенело и, казалось, стрелы бы отскакивали. Жизнь и вечность сливались в одно волнующее предчувствие: все впереди, уже скоро!

По субботам на Тираспольской площади, на конечной остановке трамвая, в забегаловке за рубль брал, как все, стакан водки:

Была традиция такая:Сойдя с гремящего трамвая,Зайти в закусочную с краяИ взять, не думая, сто граммС хвостом селедки пополам.И так два раза. АвтоматВсегда давал курсанту шансы…А после этого – на танцы!И поднимали корешА пьяное тело к кольцам, и прикипали кольца к ладоням, и взвивали ввысь гимнаста привычно напрягшиеся мышцы. И стоял в стойке вниз головой как вкопанный, и замолкала музыка, и ахали девчонки. С одной такой охнувшей целовались до одури душными летними ночами. В ночном парке сгоняли нас со скамейки дежурные милиционеры.

И тогда однажды она привела меня к себе домой. Родителей не было. Отец служил где-то в Германии. На мягкой кровати уже все было дозволено. А что все? Я и не знал. Просто сгорал в пламени, вырвавшемся на свободу, и не знал, что делать. Показала. И вдруг все куда-то делось. Подо мной лежала потная растрепанная женщина с закрытыми глазами. Пламя исчезло. Тихо встал, оделся и вышел на предутреннюю спящую улицу. Мимо громыхал трамвай. Я вскочил на подножку, сел, держась за поручни, на ступеньку и смотрел, как мелькало сквозь деревья поднимающееся из-за моря солнце. И это все? Разочарование, стыд и молчание в ответ на любопытные вопросы товарищей по кубрику. Больше мы с ней никогда не встречались. А ведь хотели, как лучше…

Отсюда глухими ночами, трамвай загрузив корешами, Ползли в экипаж с самоволки усталые пьяные волки…

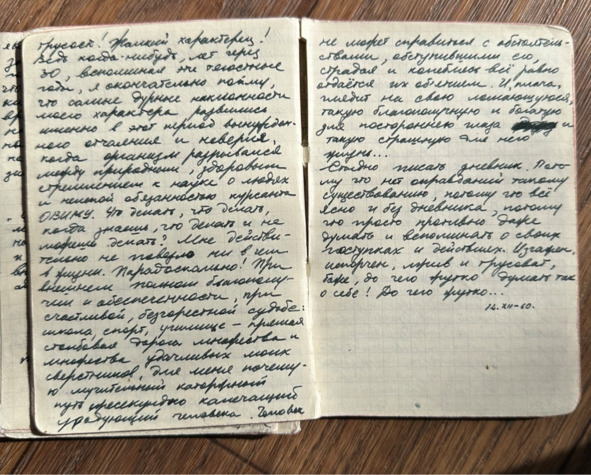

По ночам дневальному делать нечего. Сонный экипаж, тумбочка в конце гулкого пустого коридора, стул и заветный дневник, куда, бывало, сами собой заползали рифмы. Это было, как ныряние вглубь себя, в прорубь волнующих открытий. Вот одно: любовь только до. После – одна пустота. Странно. А у других, как? В мужские бесстыдные откровения о женщинах (у нас они «бабы») не вступал, не завидуя простоте их отношений.

«…Нет оправданий такому существованию».

Строчки из дневника. 1960.

Виктор Бородин, изящный, всегда пахнувший одеколонной свежестью худощавый брюнет с насмешливым взглядом был нашей знаменитостью. Он пел. Лучший тенор училища, занимавший первые места на разных конкурсах, он, изгнанный когда-то из Водного института за любовь к польской студентке, отмолотивший за это три года в армии, пришел уже к нам, в ОВИМУ сразу на второй курс. Его звали на профессиональную сцену, он отказался.

– Что ты здесь делаешь? – спросил я его как-то вечером, сидя на гладильном столе в коридоре.

– А ты? – ответил он насмешливо, и мы больше не возвращались к этому вопросу.

Володя Марин. После вахты. Пенсионером жить не захочет.

Уйдет в рейс и погибнет в шторм, на посту.

Светлая моряку память…

А стишки строчил в стенгазету. «Смелый кто? Попробуй счисти-ка эту грязь с курсанта Пищика!» Пищика уже нет, а смешные те строчки остались. И Пищик в них стоит перед глазами, небритый, темный кожей. Пятьдесят лет спустя на традиционной встрече выпускников кто-то скажет мне:

– А мы думали, ты поэтом станешь. Сильно был не такой, как все…

Поэтом станет однокурсник Домулевский. Стихи его будут печатать в одесских газетах. О море, о кораблях, о родине и трудовых подвигах…

Вечерами, грустя, бывалые пели под баян шальное курсантское танго:

«С тихим звоном сдвинулись бокалы,

Каплю на подушку уронив,

Брошенный мужской рукой усталой,

Шлепнулся на пол презерватив.

А муж твой в далеком море

Ждет от тебя привета…»

Знали о чем поют морские бродяги, воображая себе свое уже близкое будущее…

Перед экзаменами в кубрике у всех носы в учебниках, руки в шпаргалках. Дух стоит тяжёлый от сорока парней на смятых одеялах. Никто уже не острит и не выпендривается. Толя Коханский, главный наш зубрила, вслух что-то бубнит и бубнит над сопроматом. Как китаец, честное слово. Не удивительно, что он на последнем курсе женился на нашей преподавательнице. Женщины всех возрастов таких положительных любят. На пятидесятилетие нашего выпуска в сентябре 2012-го Коханские придут вместе и под ручку. А потом, через месяц Толя уйдет… Земля ему пухом…

Одесса, 2014. Великолепная десятка ОВИМУ выпуска 1962 года и моя награда, Ленка.

Их юность только мне виднаСквозь их седины и морщины.Да разве знали мы тогдаЗачем мы Родине, мужчины?Что дружбу разорвет вражда,Погибнут города от «Града».А мы, скучая без труда,Лишь помолчим, усевшись рядом…

На четвертом курсе произошло три важных события. В городской библиотеке, сбежав с лекций, читал, ошеломленный, «Один день Ивана Денисовича» Солженицына в «Новом мире». После дневников папиного друга, написанных в лагерях, после доклада Хрущева на ХХ съезде КПСС, новый шок. И эта та же партия моего Павки Корчагина? Партия, которая «ум, честь и совесть нашей эпохи»?!

Ощущал какую-то кошмарную причастность, мучительную и страшную связь времен. Нет, говорил я себе, нет! Я бы никогда! Но приснилось же… Именно тогда и приснилось, будто кто-то в форме вкладывает мне в ладонь пистолет:

– Стреляй! В затылок! Ну?!…

И я просыпаюсь в ужасе, мокрый от холодного пота. Неужели смог бы?…

Никогда уже, ни сейчас, ни потом не избавлюсь от страха перед этой непостижимой силой, которая превращает убийство из преступления в доблесть. Перед силой, заставляющей одних истязать и убивать беззащитных других просто потому, что у них работа такая. Оставшиеся в живых их жертвы не предъявили счет, не отомстили и даже не осудили, как фашистов на Нюренбергском процессе. Слышал, один плюнул в лицо своему следователю, встретив на улице. И все. А я все ждал, ждал. До сих пор жду…

Второе случившееся вскоре событие чуть не кончилось исключением из комсомола. Причиной тому стал эстрадный номер на концерте самодеятельности в Пединституте, на вечере невест. Номер такой: на табуретках были представлены предметы курсантского быта – мятые, видавшие виды, алюминиевые кружки; завязанные узлом, как мы любили, алюминиевые ложки; черные сухари – спутники вечного нашего голода; модный клёш на сорок сантиметров и вытравленный гюйс на худом гибком красавце Гургене Нариняне, который отплясывал сумасшедший рок под запрещенную музыку. Сатира, значит, такая. Причем довольно тепло встреченная публикой.

Но такую шутку не поняло командование училища. Автору инкриминировалось «очернение курсантского быта». На заседании комитета комсомола от исключения из рядов меня спас Геннадий Охримович, добрый верзила с пятого электромеханического.

– Та шо вы к хлопцу пристали, он же хотел как лучше! – сказал он, и все почему-то успокоились.

С Геннадием мы встретимся через много лет в Одессе, как добрые друзья. Мои дети будут играть с его внуками, а я – пить водку и слушать заслуженного работника флота, пенсионера, в каких экзотических портах мира побывал он на знаменитом лайнере «Одесса» за тридцать с лишком лет плавания. Дубленый известными мне ветрами, не согнутый годами, с неистребимым украинским акцентом, он выглядел счастливым и гордым своей жизнью.

Я буду сидеть в его с шиком обставленной трехкомнатной квартире в Новых Черемушках, такой же седой, как и он, не догадываясь, что еще через десять лет буду сочинять сценарий фильма о его капитане, тоже моем товарище Вадиме Никитине, который сделал лайнер «Одесса» славой и гордостью советского пассажирского флота, и который за это умрет униженным и оскорбленным на капитанском мостике каботажного судёнышка на дальнем Севере…

Третье событие ошеломительное. После того персонального дела вдруг вызов в Горком комсомола. Шел, думал: всё, с крантами. Но Бельтюков, крепко сбитый колобок с коротким носом, первый секретарь, окинул курсанта строгим взглядом и вдруг без всяких предисловий:

– Пойдёшь на работу в горком комсомола?

Что-то нарисовалось на моей удивленной физиономии, от чего дрогнули в улыбке его тонкие губы:

– Мы тут подумали и решили взять тебя в отдел культурно-массовой работы. Переведем на заочный, закончишь со своим курсом. Иди к Кондрашеву, он тебя посвятит в детали.

Вот это да-а-а… Судьба выручала меня, избавляла от теории машин и механизмов и сразу меняла все. Что-то теперь будет… Про выбивание членских взносов и ежемесячной отчетности из первичных комсомольских организаций я еще не знал.

Дома, однако, настоящая паника:

– Ну, что у тебя за шило в заднице? То МГУ, то комсомол! Чего тебе, плохо в мореходке? Потом локти кусать будешь, да поздно, останешься без профессии!