Полная версия

Исповедь «иностранного агента». Из СССР в Россию и обратно: путь длиной в пятьдесят лет

ТНХ работал ночами, а недосып добирал днем. У него была гениальная способность отключаться по ходу минут на пять и просыпаться враз посвежевшим, отдохнувшим. Я видел, как он незаметно засыпал в машине, на концертах, на собраниях, за столом… Кажется, при этом он все слышал, во всяком случае никогда не выпадал из темы. Я же днем не мог заснуть никогда, начиная с пионерского лагеря.

ТНХ обладал жизнерадостным, ярким общественным темпераментом. В основе этого темперамента – его советскость в лучшем смысле. В личности ТНХ идеология проросла не фанатизмом или властолюбием, а провозглашенным ею идеалом. Он был именно советским человеком в лучшем, идеальном смысле этого слова. Он не просто верил в идеалы социализма, он воплощал их в своем характере, образе жизни, делах. Он всегда сохранял порядочность в отношениях с близкими, коллегами и вообще с людьми. Он был прекрасным товарищем, мудрым модератором и гасителем конфликтов.

Таким был этот дом, этот столичный мир, в котором я по-своему утверждался без малого тридцать лет. Эти годы стали как бы подготовкой к настоящей, жаркой и уже самостоятельной жизни в Перестройку. Она-то и стала главной, основной, к которой как будто готовился всю предыдущую.

Дом Хренниковых, любовь и терпение Наташи защищали меня, ходившего по краю, от неприятностей, выпавших на долю других, более решительных и отчаянных, с кем я хотел бы быть рядом. Но не стал. Не хватило их смелости, уверенности, да и ума, чтобы вступить в открытую борьбу с системой, в которой родился и которой был воспитан. Старался быть просто порядочным, как определил нас, затаившихся после жутких репрессий и отрицательного отбора советских граждан мой собеседник Борис Маклярский, но и делать то малое, что было по уму и по силам за широкой спиной ТНХ.

Ведь и правда, я не только ездил за обедами в спецстоловую в дом на Набережной, разглядывал гостей за большим столом и сидел в ложе Большого театра…

Глава 3. Академия абсурда при ЦК КПСС

На этой замечательной сцене среди узнаваемых лиц, как называла знаменитостей одесская душа, замечательная актриса Лариса Удовиченко, и проходило переформатирование личности такого же, как она, одессита. Процесс самообразования, лебедевский семинар уже кое-что и дали. Не то, чтобы знания переполняли, но их уже было достаточно, чтобы ими пользоваться. Социология становилась инструментом для той самой «консерватории», которую рекомендовал подправить проницательный Жванецкий.

Тема диссертации «Киноклубы: портрет кинозрителя» задавала направление. Она вела к людям, до которых все-таки доходили разбиравшиеся на нашем семинаре фильмы социальной критики. Это была сравнительно небольшая аудитория, но она четко проявляла себя хотя в опросах журнала «Советский экран» с почти двухмиллионным тиражом. Надо было во-первых, вычленить социальную структуру этой целевой аудитории, во-вторых, понять ее критический, я бы сказал, политический потенциал. Ведь жизнь все дальше расходилась с провозглашенными партией идеалами, и с этим надо было что-то делать…

Вот я и изучал опросы читателей с согласия главреда Писаревского, не забывавшего при встрече передавать привет Кларочке. С жадностью нищего копался в мешках с почтой, находя бесценные свидетельства живого ума этой небольшой, но такой замечательно мыслящей части публики. Читал их ответы, рассуждения, оценки фильмов – они расширяли рамки моего понимания мира. Оформить их в нечто цельное и было целью диссертации.

Тогда-то, в самом конце 60-х я и услышал про какие-то необычные лекции ученых социологов в помещении средней школы на Песцовой. Ноги понесли сами по этому адресу. И не зря. Так я попал в интеллектуальное поле современных западных социологических учений и течений. Здесь знаниями со страждущими делились Юрий Замошкин, Юрий Левада, Владимир Ядов, Игорь Кон, Дмитрий Ольшанский. Делились без спросу и без общества «Знание». И бесплатно.

Эти науки вроде уже не запрещали, но нигде и не преподавали. У сидящих за школьными партами взрослых и наверняка образованных людей чувствовался недетский интерес к азам теоретической социологии, социальной психологии, структурно-функционального анализа общественных отношений. Это была прекрасная школа мысли для тех, кто, по всей видимости, a priori, принадлежал к клубной аудитории социальных фильмов. Родные, словом, люди.

Излагаемые русским языком, эти теории давали нам ключи к вне-идеологическому анализу политических систем, легко обходя привычные, заученные со школьной скамьи формулы и формулировки. Имена Парсонса и Лазарсфельда звучали почти как имена основоположников – Маркса и Энгельса, а «теория среднего уровня» оснащала мыслительный аппарат осязаемыми социологическими понятиями, описывающими наше социалистическое отечество как взаимодействие политических и социальных институтов с вполне понятными социальными функциями.

Системный подход демистифицировал партию, за государственными секретами тщательно оберегавшую себя даже от робкой критики. Лозунг «Партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи», был идеологическим оправданием бесконтрольной, безграничной власти небольшой группы людей, в руках которых была и власть и вся собственность. Было какое-то облегчение от этого открытия, избавлявшее от наркотической зависимости вбитых в голову догм и лозунгов.

Уже и по стране ходили анекдоты: «Все работают спустя рукава, а план выполняется; план выполняется, а ничего нет; ничего нет, а в холодильниках у всех полно; в холодильниках полно, а все недовольны; все недовольны, но никто не протестует; никто не протестует, а тюрьмы переполнены». Именно тогда, кажется, «Голос Америки», который все слушали несмотря на глушилки, обьяснил, что наша производительность труда в промышленности составляет 30—40% от американской, а в сельском хозяйстве и того меньше – всего 10.

– Зачем тебе это знать? – посмеивался Борис Маклярский, который, кажется, знал всё. – Что ты будешь с этими знаниями делать? Система не предусматривает изменений, она доведена до совершенства. Ее не изменить. Только сломать. Но некому.

Что тут ответить? Я просто продолжал знакомиться с сидящими рядом. Мне сразу понравился человек с узким лицом и проницательным взглядом – психотерапевт, гипнолог и писатель Владимир Леви. Оказалось, «Охота за мыслью», которую я недавно читал взахлёб, его работа. Вскоре он пригласил меня на свой сеанс массового гипноза. Волшебство происходило в старом Доме кино на Герцена, у площади Восстания. Сопротивляясь его командам и не поддаваясь гипнозу, я украдкой наблюдал за залом. Зрелище превращенных в сомнамбул сотен взрослых людей, набившихся в большой зал шарашило. Это же невероятно! Вдруг возникло ощущение, оформившееся в мысль о том, что ведь все мы в огромной стране вот так же впали в спячку. И спим уже после того, как гипнотизер сделал свое дело и покинул сцену.

Конечно, я не преминул поделиться этой мыслью с Володей. Его была мгновенной:

– А представляешь, если это делать по телевидению?

Как в воду глядел конгениальный Леви. Через двадцать лет именно этим и займется некто Кашпировский. А еще через тридцать – Первый канал российского телевидения и превратит всю страну в послушное стадо.

Еще один интересный слушатель тех замечательных курсов по имени Юрий Любашевский был послан мне судьбой. Он оказался социологом из Академии общественных наук при ЦК КПСС. Узнав, что моя диссертация по социологии кино, он вдруг предложил:

– Мы начинаем социологическое исследование духовной жизни среднего города в Таганроге, и нам нужен социолог массовой культуры. Пойдешь ко мне в группу?

Предложение было кстати. Аспирантура подходила к концу, причем не самым благополучным образом. Ректорат после какого-то закрытого постановления ЦК ВЛКСМ о нежелательности несанкционированной клубной активности за пределами комсомола только что закрыл мою диссертацию. Ходили слухи о каких-то студенческих волнениях в Польше вокруг спектакля «Дзяды». Что за спектакль, и какое к нему имели отношение киноклубы? Но тем не менее.

– А если я неблагонадежный? – спросил я, сомневаясь в его полномочиях, – Академия все-таки при ЦК КПСС.

Юра успокоил:

– Зять Хренникова? Неблагонадежный? А кто ж тогда может быть надежней? Давай, набросай вопросник. Я покажу шефу.

В общем, на следующую лекцию принес я ему вопросник. А через неделю Юра объяснил, куда прийти с документами. Так я оказался на полставки младшим научным сотрудником кафедры эффективности идеологической работы в АОН при ЦК КПСС, что на Садово-Кудринской у площади Восстания. Гарант моей благонадежности Тихон Николаевич только посмеивался. Карьерный рост его зятя его не испугал, как когда-то Горком комсомола – моих родителей.

Вскоре команда из трёх социологов действительно была отправлена в командировку в Таганрог. Третьим кроме меня и Юры был молчаливый Володя Малинин, математик, разработавший модель выборки и отвечавший за распространение и обработку почти тысячи анкет. Чей он родственник, я так и не поинтересовался.

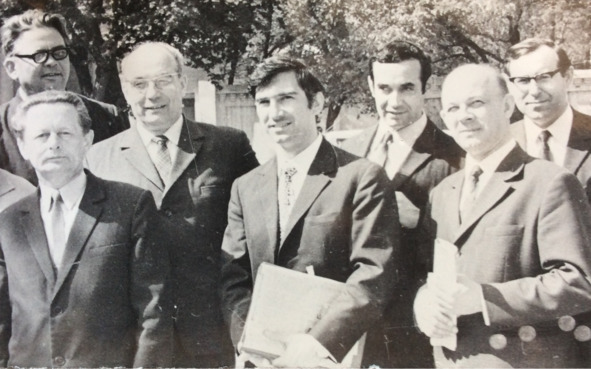

Кафедра идеологической работы АОН при ЦК КПСС.

Справа сзади от меня Юрий Любашевский, за ним завкафедрой Курочкин и крайний справа – парторг нашей социологической группы. Вполне невинные лица.

Летом 1969 года этот южный ласковый город принял нас почти на целый год. Оказалось, рядом работали и другие научные институты – ЦК КППС размахнулся на большое исследование разных сторон жизни «среднего советского города». Одним полагалось изучать досуг, другим – общественное мнение, третьим – преступность, четвертым – мотивацию труда. Нам достались общие культурные запросы населения. Видно, партии уже не доверяет сводкам КГБ, раз прибегает к услугам «буржуазной науки». Что бы это значило?

Ладно, не мое дело. Важно, что нам троим предстоит своего рода исследовательская журналистика, включенное наблюдение, интервью и социологический опрос. Таганрог у берега южного моря с богатой историей войн и разрушений выглядел сытым и полусонным. Построенный Петром, разрушенный турками, снова отстроенный, переживший оккупацию немецкими фашистами, город был изрядно потрепан историей.

Хотя с дореволюционных времён здесь действовали мощные заводы, включая авиационный, промышленным центром город не казался. Были мы на этих заводах, и сразу отметили, что у них хорошо с лозунгами: «Народ и партия едины», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «Пятилетку – в четыре года!» – все на месте, все, как надо. И соцсоревнование идет, и доска почета перед Управлением, и политзанятия по расписанию.

До Москвы отсюда всего три часа лета, и я буду то и дело летать домой. С брикетом паюсной икры, которой в Москве не было даже в кремлевской столовой, и с впечатлениями, которые никого не интересовали. Только Наташа будет сочувственно выслушивать мои истории о сонной жизни на краю империи, а маленький наш сын показывать мне своих солдатиков. Потом снова улетать на следующие несколько месяцев.

Ответы на анкеты с 80-тью открытыми и закрытыми вопросами, будут обработаны на перфокартах огромных счетных машин Института социологии, а пока возвращенные анкеты подлежали первичной ручной обработке. Иногда мы составляли словесные портреты опрошенных. И даже встречались с некоторыми, чтобы убедиться в точности характеристик.

На мне была еще и городская статистика учреждений культуры, кинотеатры (репертуар и касса отдельных фильмов), городская газета, программы телевидения, репертуар и посещаемость единственного в городе драмтеатра им. Чехова. По своей инициативе я изучал отдельные формуляры читателей городской библиотеки.

Местная газета скучна и неинтересна, здесь читают «Правду». И ту, как показали анкеты, читают в основном передовицы и международные новости. Радио – проводное, на стене в каждом доме. Это городская сеть без переключения на разные частоты. По нему – только «Говорит Москва!», музыка и полчаса в день местные новости с полей. Местного телевидения нет, только ретранслятор центральных каналов. Отсюда и городской жизни, как таковой, тоже нет. Вроде живут в одном городе, а все как-то по хуторам. Из разговоров понятно, что главная забота – лишь бы не было войны. С Америкой, конечно. А так… Жить можно, и ладно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.