Полная версия

Путешествие по Среднему Поволжью и Северу России

После отбытия из Нижнего наш пароход восемнадцать часов бороздил Волгу. Справа от нас непрерывно сновали суда, слева знойное марево покрывало утопавшие в зелени берега, и вот уже вдалеке показалась Казань.

Казанская пристань – это настоящий кусочек Азии. На берегу суетились грузчики – татары, нищие, бабы в розовых, желтых или зеленых юбках. Кого тут только не было! Вокруг прилавков с разложенными на открытом воздухе яркими плодами, у странных транспортных средств с разноцветными дугами – диадемами над головами лошадей, у понтонов, перед магазинами, вблизи кабаков копошились люди – кто в овчинных шапках, кто в черных и синих кафтанах, в серых от грязи тулупах, да еще в тюбетейках или фуражках.

Едва мы сошли на берег, как в наш багаж вцепились с десяток носильщиков. Отбиваясь от этих нахалов, мы попали в толпу нищих, которые совершали глубокие поклоны и осеняли себя крестными знамениями, прося милостыню. Пробившись сквозь них, мы быстренько плюхнулись в экипаж.

…Мои дрожки, едва тащившиеся по ужасно пыльной дороге, свернули за угол, проехали по множеству луж и достигли холма с торчащими на нем колокольнями, башнями, минаретами и куполами – белыми и блестящими, словно это кусочки сахара на фоне голубого неба. Было ощущение, что я попал в восточный город.

Казань от Волги отделяют семь километров городских окраин, пригородных селений и луж. То поднимаясь, то опускаясь, дорога петляла вдоль р. Казанка, и в итоге привела в город, к отелю «Франция»110, принадлежащему радушной мадам Виёй.

На следующий день меня принял профессор медицинского факультета местного университета месье Миславским111, благодаря которому мое пребывание в Казани значительно облегчилось. Я нуждался в человеке, знающем французский и русский языки, чтобы через него общаться с местным населением, и месье Миславский предложил мне молодого студента университета месье Алексея Карловича Боянуса112. Благодаря его энергии, уму, расторопности, трудолюбию и прекрасному воспитанию моя экспедиция увенчалась успехом. Мы провели вместе три месяца и расстались друзьями.

Казань – крупнейший город на востоке России, в нем проживает 142 тыс. чел.113, имеются развитые кожевенное и мыловаренное производства и большой университет. Город состоит из трех частей: русских кварталов, Кремля и Татарской слободы114. Главная улица – Воскресенская115. Она широкая, с низкими домишками по обеим сторонам, а в конце ее находится университет – великолепное научное учреждение, лабораториям которого могут позавидовать европейские ученые. Не менее прекрасен и его административный корпус. В университете работают известные на Западе профессора и издаются авторитетные «Труды Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете».

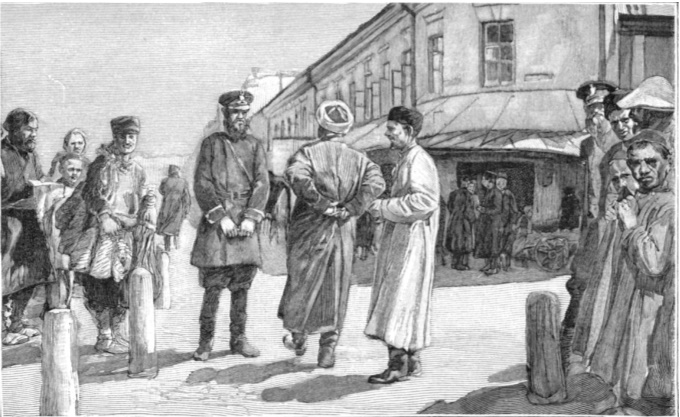

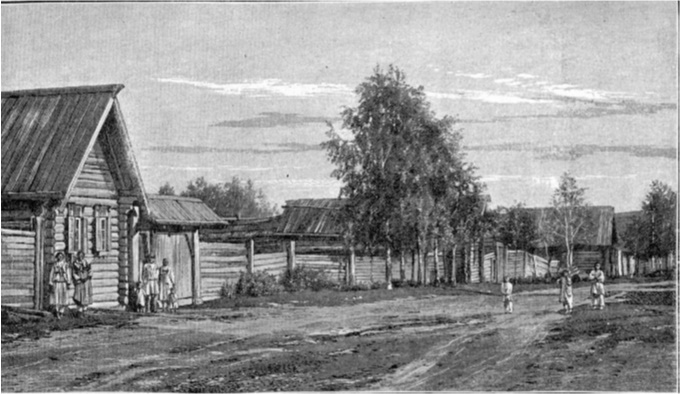

Сценка на улице Казани

В красивом деревянном здании русского типа расположена удивительнейшая выставка116. Сейчас российские губернии поочередно проводят такие мероприятия. Бродя по залам и знакомясь с экспонатами, я получил представление о нынешней русской промышленности. В последние годы она сделала резкий рывок, особенно в производстве предметов роскоши. Россия сейчас самодостаточна и уже теснит другие страны, к тому же в ней низкая стоимость рабочей силы. Однако проникновение западной культуры наносит ущерб русским традициям: распространение в России французской ювелирной моды привело к сокращению выпуска столь ценимых в Париже русских чайных ложечек, ушли в прошлое и некогда радовавшие глаз колоритные, с изумительной расцветкой и узорами ткани, и теперь московские ткачи попросту копируют банальные сценки наших дешевеньких обоев.

Я намеревался посвятить этой выставке целый день, но в ее помещении было слишком душно, хотя на улице температура была всего +27℃, а внутри здания она не превышала +20℃. В этой стране, где зимой бывают жестокие морозы, люди защищают себя от холода, а не от зноя. Двойные окна номера моего отеля были наглухо закрыты, а для проветривания служила маленькая форточка. Поскольку жалюзи не было, в комнате всегда стояла жара. Вдобавок крыши больших домов здесь покрывают листовым железом, что тоже не способствует прохладе в жилищах.

Летом эти места представляет собой настоящее пекло. Через месяц температура воздуха в тени достигала уже +37,6℃, и даже утром составляла +30,2℃. В июле 1890 г. средняя температура была +24℃. В такую погоду лучше всего сидеть в бане, тем более, что в России эти заведения невероятно комфортны: вам предоставляют две комнаты, парилку с ванной, душевую и салон с диванами, напитки, еду и т. д. По сути, бани – это русские кафе, они открыты круглосуточно, в них можно чуть ли не жить, и при этом никто не сделает замечания.

Главной достопримечательностью Казани является Кремль. Многие думают, что Кремль – это царский дворец в Москве, не подозревая, что у него имеются собратья во всех крупных русских городах. Будучи оборонительными сооружениями, они, естественно, всегда возводились на холмах, чтобы укрывать за своими стенами наиболее ценное – церкви, казну и правительственные учреждения. Казанский кремль – это своеобразный город в городе со своими соборами, монастырями и дворцами. Его укрепления состоят из покрытой известкой кирпичной стены с башнями и зубцами, позади которой виднеется хаотичное нагромождение куполов, колоколен и прочих прекрасных зданий, а над всем этим возвышается странный минарет, напоминающий гигантский колпак колдуна или стоящую вертикально огромную подзорную трубу. Это так называемая башня Сююмбеке, построенная вроде бы во времена магометанских ханов117. Согласно легенде, татарская княжна Сююмбеке118, не желая видеть захват города русскими, бросилась вниз с этого минарета119. На самом деле она умерла за три года до этого, однако местные жители до сих пор верят в эту красивую легенду. Как несправедлива бывает история: она всегда стремится опровергнуть прекрасные сказания!

Крутой склон ведет от Кремля и русской части города в Татарскую слободу – потомки хозяев этих земель сегодня вытеснены в имеющий восточный облик пригород. На улицах сновало множество людей в длинных ярких одеждах, повсюду виднелись вывески с арабскими надписями. Минареты мечетей усиливали азиатский облик этой местности, но в целом она неказиста по причине своих безыскусных кирпичных домов. Что касается мечетей, то они показались мне довольно убогими – погруженные в полутьму, эти сооружения с голыми стенами, высокой деревянной кафедрой напоминали протестантские храмы.

Опыт политики царских властей в отношении казанских татар с успехом можно применить в Алжире. Сейчас во Франции все мнят себя алжироведами и наперебой предлагают проекты реформирования этой нашей африканской колонии – одни полагают, что нужно активнее заселять ее европейцами, лишить арабов всего, а затем и вовсе изгнать их, по мнению других, для усмирения этой территории нужно интегрировать Алжир во французскую политическую систему, для начала предоставив туземцам избирательные права, чего сами они, правда, не жаждут. Но для Алжира все это как корове седло. Если собрать эти прожекты вместе, то получится забавная смесь всякого вздора, ведь наши горе – реформаторы судят о об арабах с точки зрения своей культуры и европейской политической традиции.

Но вернемся к казанским татарам. Одни их них занимаются землепашеством, а другие – торговлей, причем, как мне показалось, их приемы земледелия ничем не отличаются от русских. Татары – опытнейшие торговцы и широко представлены среди странствующих коммерсантов, снующих на улицах и в портах поволжских городов. Обладая деловой хваткой, они дали миру несколько известных купцов, обладающих огромными состояниями, а благодаря своему трудолюбию смогли стать цивилизованными. Они успешно приобщаются к нашей культуре, особенно там, где требуется ум: сыновья нескольких богатых торговцев учатся в университете, где все ассистенты являются татарами – их трудолюбие единодушно признают русские профессора.

Сценка на улице Казани

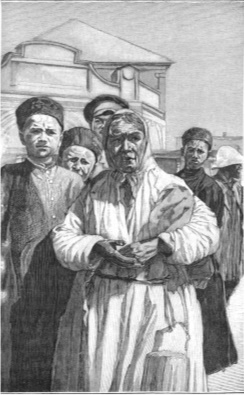

Магометанское духовенство тоже восприимчиво к нашим идеям, и некоторые его представители даже занимаются наукой. В 1877 г. один мулла докладывал об истории Булгара и Казани на Казанском археологическом съезде120. В связи с этим расскажу одну историю. Когда в присутствии месье Миславского я фотографировал около одной мечети, передо мной неожиданно возник ее священнослужитель. Узнав, кто я такой и зачем приехал, он пригласил меня побывать завтра в мечети, чтобы запечатлеть моление – мол, парижанам это будет интересно. Но ведь закон Магомета запрещает изображать лица людей, поэтому они вряд ли захотят сфотографироваться. И тогда мулла – а это был образованнейший человек, знающий, как во Франции относятся к его единоверцам – нашел остроумный выход, предложив заснять молящихся сзади, что я и сделал.

Внутри мечети во время молитвы

Казанские магометане лишены всякой религиозной воинственности. Их ислам столь же миролюбивый, как католицизм и протестантство. Большинство местных татар под влиянием русских, а вовсе не по причине отсутствия средств (богачи у них тоже обычно единобрачны) перешло к моногамии. Немногочисленные студентки–магометанки университета обладают одинаковыми правами с нашими дамами. Прогуливаясь однажды вечером по Летнему саду121, я встретил генерала, фланирующего под руку с шустренькой и чрезвычайно ухоженной женщиной небольшого роста, – это были месье и мадам Шамиль122. Сын заклятого врага русских, этакого кавказского Абд аль–Кадира123, является царским генералом и, женившись на дочери богатого татарского торговца124, мирно живет здесь. Мадам Шамиль не прячет своего лица, носит маленькую шляпку и одета по самой последней французской моде.

Всем, кто считает, что магометане не способны усвоить нашу культуру, всем жаждущим преобразовать Алжир я бы посоветовал побывать в Казани. Как метко заметил большой знаток этой темы капитан Бинже125, «в местах, где европейская культура влияет на людей напрямую, она значительно ослабляет у них религиозность, видоизменяет и осовременивает их ислам»126.

Интеграция здешних магометан в российскую жизнь произошла естественным путем, так как русское правительство преднамеренно этим не занималось – оно просто не ущемляло татар и все. После завоевания этих земель и позднее, в XVIII в., часть магометан подверглась насильственной христианизации, которая имела место еще примерно полвека назад, но нынешний русский император прекратил эту практику127. Впрочем, по всеобщему мнению, в моральном отношении крещеные татары значительно уступают своим собратьям – магометанам. Последних сегодня не преследуют, власти относятся к ним как к русским, допускают к правосудию и стараются защищать от чиновничьего произвола. Но главную роль в интеграции татар в состав российского общества все же сыграл русский крестьянин. Мужик считает магометанина равным себе, татарин для него не враг, как араб для французского колониста. Русский не относится к нему с презрением и корыстью, не пытается его при случае унизить, как это делают алжирские французы, когда, повстречав на своем пути туземца, стараются ударить его хлыстом. Высшие классы России ценят человеческие качества татар, для них это те же русские, только иной веры.

Татары очень сильно ассимилированы: я слышал, как один из них, рассуждая, словно заправский славянофил, сокрушался о судьбе майора Паницы128, – т. е. казанские магометане обрусели даже духовно. Русскому правительству это весьма выгодно: в Восточной России насчитывается не менее 3 млн магометан – татар, башкир, киргизов, вблизи которых – в Центральной Азии – находятся очаги воинствующего ислама, и если там вспыхнет война за веру, она может перекинуться в Поволжье, однако благодаря продуманной политике русское правительство сумело обеспечить лояльность своих татарских подданных.

Глава III

У черемисов

Окружающий пейзаж. – Одежда и жилые постройки черемисов. – Следы скандинавского влияния. – Промыслы. – Брак. – Местное искусство.

Сначала мы путешествовали на пароходе, но потом направились в глухие места, чтобы увидеть финское население, и, решив начать с черемисов, 1 июля отправились в д. Параты129, расположенную в 35 верстах от Казани. Наш экипаж представлял невероятно забавное зрелище – это была «плетенка», т. е. большая ивовая корзина без рессор и сидений, которые заменяла здоровенная охапка сена.

Выезжая из Казани, мы наблюдали разноцветие повозок, всадников и пеших, туда–сюда на фоне голубого неба сновали красные, черные, белые и желтые фигуры. Дорога шла мимо огромных возделанных полей, вдали виднелась синеватая линия холмов, и все это чем–то напоминало море. Над желтыми колосящимися нивами возвышались красные столбы с оберегами на верхушках. Временами мы натыкались на заполненные наполовину водой овраги. Наша повозка скатывалась на их дно, ехала вброд, а затем с усилием поднималась наверх. Через эти препятствия проложено множество мостов, но они используются лишь во время паводка – на лето власти ради экономии их закрывают, поэтому мы прятались под этими сооружениями от зноя во время кратких остановок посреди выжженной солнцем равнины: июньское солнце палило нещадно, и в воздухе стояла невообразимая жара.

Деревня Параты

Через несколько часов мы оказались в русско – черемисской д. Параты. Внешне черемисские и русские избы неотличимы друг от друга и расположены строго симметрично. По длинной улице двигались одетые во все белое странные существа, которых в темноте можно было принять за призраки, но это возвращались с полей черемисы. Я думал, что увижу нечто подобное Казани, азиатское, но неожиданно попал в доисторическое время. Казалось, что за считанные часы мы преодолели сотни льё и уже находимся вне России, во всяком случае, не в Европе. Одеждой, языком, религией и всем остальным черемисы отличаются от русских. Один из этих народов быстро развивается, а другой до сих пор живет в далеком прошлом.

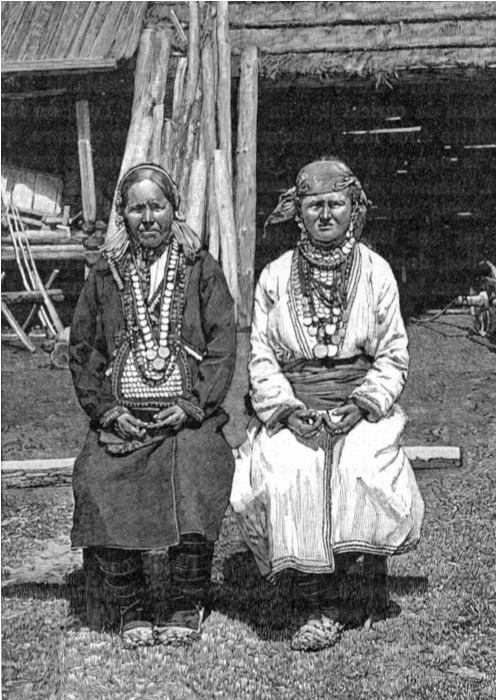

Одеяние черемисов очень простое: у мужчин штаны и рубахи из белой ткани130, обувь из лыка, а вместо чулок – куски ткани или сукна. Не менее прост и женский костюм: белые штаны с узким шагом (йолаш), которые переходят в гетры из ткани или из черного сукна (ыштыр), скрепленные вокруг икр сплетенными из древесной коры шнурками, и подпоясанная длинная белая рубаха (тувыр) с медной застежкой на груди. Оригинальность этому бесхитростному одеянию придают вышивка, ожерелья, монеты и ракушки, а также нагрудники и шарфы. По отдельности эти предметы не отличаются красотой и крайне примитивны, но в совокупности образуют изумительную композицию.

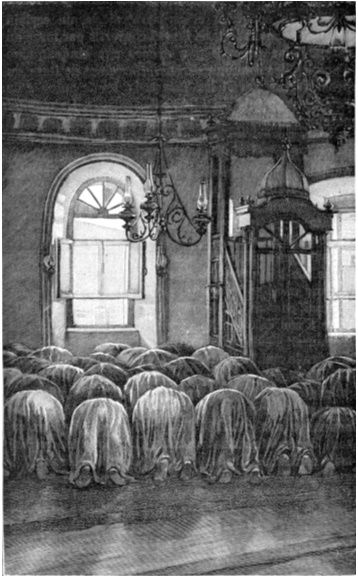

Черемиски

К сожалению, цивилизация вытесняет старинное искусство. К финнам проникают русские хлопчатобумажные ткани, и под влиянием православия черемиски стали считать украшение своей одежды грехом131, что привело к утрате ее исконных черт. В Паратах и в ближайших селениях вышивки из хлопковой нити темно–карминного цвета образуют геометрический рисунок – мелкие зубчики, расположенные полосками вокруг выреза на груди, рукавах и по подолу платья. По праздникам черемиски одевают рубахи с оттененными зеленым цветом вышитыми красными узорами. В других местах вместо хлопковых нитей используют шелковые132. Зимой мужчины и женщины носят длинные домотканые кафтаны, а по торжественным случаям черемиски одевают черное суконное пальто, украшенное широким отложным воротником с серебряными лентами, монетами и ракушками.

В Паратах и в соседних деревнях женский головной убор представляет собой длинное вышитое по краям полотенце, которое обматывается вокруг шеи и спускается на спину, а его верхняя часть прикрепляется к темени лентой. Этот так называемый «шарпан» носят только замужние женщины, девушки же ходят с непокрытой головой, заплетают две косы на затылке, украшая их старинными пуговицами, кусочками меди, ракушками (каури) и монетами.

Черемисы заимствовали шарпан у чувашей, и он известен только в окрестностях Казани. На западе Царевококшайского, в Ветлужском133 и Яранском уездах эти финки носят огромный, напоминающий кивер головной убор из бересты, покрытый вышитым полотенцем. Восточнее черемисы одевают на голову шенашявушо (по месье Соммье), или шимашобич (по месье Смирнову), который, как и шарпан, носят только замужние. Это длинное полотенце в виде пилотки, один рог которой расположен надо лбом, а нижняя часть спускается очень низко вдоль спины. Здешние черемиски тоже заплетают волосы в две косы, причем одну скрывают под шимашобичем, а другую наматывают на лбу в виде рога для поддержки верхушки шапки. Замужние женщины у уральских черемисов не должны показывать волосы мужчинам134.

Костюм черемисок украшен монетами и красивыми ракушками из индийских морей, известных как каури или ципрея (Cyprœa moneta)135. Все свое состояние стоимостью 100, 150 или 200 франков, а то и больше, они носят на голове и шее, щедро украшая свою одежду и являясь как бы ходячими копилками, и лишь в крайнем случае срывают с себя несколько монет, многие из которых почитаются за талисманы и могут быть весьма древними. Для нумизмата черемиски являются по сути живым музеем. Но среди нескольких сотен их женщин я не встретил ни одной красавицы или хотя бы чуть–чуть симпатичной.

На затылке замужние черемиски прикалывают к шарпану две булавки (быгольця), к которым крепятся цепочки из стеклянных бус и 20–копеечных серебряных монет. На купленной мною такой цепочке их было на 18 франков. В качестве серег женщины используют подвески из трех 20–копеечных монет. Кроме того, одни черемиски носят на щеках пучки медной или серебряной проволоки с загнутыми концами, напоминающими когти, которые царапают их лица, а другие украшают себя широкими металлическими кольцами. Вообще, металлические изделия у них в моде, а зажиточные носят на шее ожерелья и нагрудники из монет, а также украшают себя каури (Cyprœa moneta)136. Использование этих раковин в качестве украшения или денег уходит в глубокую древность – однажды их нашли в развалинах Вавилона. С незапамятных времен финны восточной России используют каури для украшения одежды. Две такие раковины граф Уваров обнаружил в курганах мери.

Девушки–черемиски тоже носят ожерелья из каури, а в праздничном наряде замужних женщин присутствуют два окаймленных ими широких шарфа. Каури украшаются пояса, нагрудники и волосы. Белые, покрытые яркой вышивкой, сверкающие серебряными блестками и отливающие перламутром рубахи свидетельствуют об умении черемисок превращать простенькое одеяние в произведение искусства.

В Паратах я стал покупать одежду и украшения, но наладить контакт с жителями удалось не сразу: черемисы боятся чужаков больше, чем лапландцы и гренландские эскимосы, хотя с русскими живут в мире и согласии и заключают браки. Правительство старается поднять культуру черемисов до уровня русской, и с этой целью открывает школы, в которых обучение ведется на черемисском языке, но одновременно насаждает русский язык, однако часть мужчин и большинство женщин им не владеют, так что до слияния этих народов еще очень далеко.

Русский крестьянин, у которого мы остановились на постой, встретил нас дружелюбно. «Франция – друг нашего императора», – сообщил он Боянусу, заключая нас в объятия. Сюда не доходят газеты и новости, но даже в этой глухомани нашей стране симпатизируют.

Поужинав яйцами, земляникой и ароматным чаем, мы улеглись на полу, постелив прорезиненную ткань. Первое время такая постель казалась нам жестковатой, но вскоре мы к ней привыкли, постепенно научились есть пальцами, перестали умываться и быстро одичали, отчасти превратившись в черемисов. Оказалось, что культура – это всего лишь тонкий и недолговечный поверхностный слой, который при определенных обстоятельствах легко смывается.

Черемис в поле

На следующий день мы побывали в черемисских деревнях, стоявших на равнинах, перемежающихся оврагами. Весной эти овраги увеличиваются из–за потоков воды, а летом после каждого ливня они поглощают частичку окрестных полей, размывают почву, как в Альпах. Летом по дну оврагов струятся ручьи, питаемые подземными родниками, но при этом образуют не реку, а несколько грязных луж. Других источников воды здесь нет, поэтому все деревни строятся вблизи оврагов, глубина которых достигает 15–20 м.

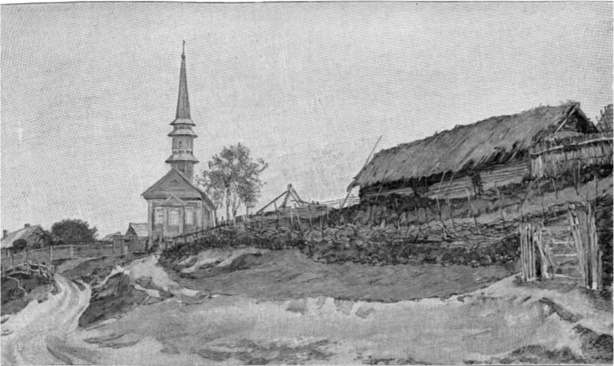

Сначала мы проехали мимо черемисской деревни, через несколько километров – татарской, а затем – русской. Наше внимание привлекло чрезвычайно красивое магометанское с. Уразлы137 с его стоящей на холме маленькой деревянной мечетью138. Если бы она не была увенчана полумесяцем, ее можно было бы принять за нашу сельскую церковь. Вскоре показался и православный храм, а рядом с ним – священная роща, в которой финны приносят свои жертвы. Здесь по соседству проживают три народа, исповедующие язычество, магометанство и православие, но между ними всегда царит мир. Мы–то считаем их варварами, но на самом деле у них можно поучиться веротерпимости.

Мечеть в с. Уразлы

В полдень мы прибыли в черемисскую деревню. Она не отличалась от Паратов, но сохраняет старинный облик. В каждом дворе имеются два жилища: одно зимнее, а другое – летнее («куда»). Куда похожа на увенчанный конусом куб, в котором имеются лишь дверь и отверстие в крыше, куда выходит дым сложенного из камней посредине единственной комнаты очага. Внутри вдоль стен стоят скамьи и полки с кухонной утварью.

Кое – где сохранились еще более архаичные элементы быта. В углу одного двора мы обнаружили коническое сооружение из жердей, установленных над ямой. В настоящее время в нем сушат сжатый хлеб: в яме зажигают огонь, а на жердях над ним раскладывают снопы. Первоначально эта конструкция служила жилищем – у черемисов, как, впрочем, и у других финских племен, это был его самый ранний тип. Общим для кóта139 финнов, шалашей и чумов у лапландцев и остяков является то, что они представляют собой конус из вертикально установленных жердей и отличаются только материалом покрытия. Черемисы переняли избы у тюрко – монголов, до этого они зимой жили в землянках.

Подобно всем финнам и русским, черемисы раз в неделю парятся в бане, которая имеется в каждом дворе и представляет собой простенькую деревянную избушку со скамьями и наваленными на печь камнями – их раскаляют докрасна и поливают водой, чтобы получить пар. В этом упрощенном варианте турецких бань массаж заменяют бичеванием березовыми вениками и обливанием холодной водой.

Из мебели у черемисов можно отметить табурет с лыковым сиденьем (он также встречается у чувашей и зырян). Ручки их деревянных ложек украшаются фигурками животных – как у норвежцев. На упомянутой Казанской выставке творчество черемисов было представлено стульями, сделанными из обрубков стволов, и деревянными блюдами с ручками в виде голов животных, что напомнило мне изделия скандинавских ремесленников, свидетельствуя о контактах с норманнами в булгарские времена.

Черемисский ковш

Во всех черемисских деревнях множество детворы: черемисы очень плодовитые, у них часто бывает до девяти детей, смертность которых меньше, чем у русских. С 1811 г. на севере Казанского края численность черемисов увеличилась с 30 до 100 % 140.

Черемисы – землепашцы и прекрасные пчеловоды. Из воска они изготавливают свечи для церковных нужд, мед частично идет на приготовление опьяняющего напитка «пюре», но странное суеверие запрещает им продавать пчел141.

Еще у них развиты охота и рыболовство. Черемисы добывают в основном водоплавающих птиц, зайца и белку (ее шкурки продают татарам – в 1890 г. по 20 коп., т. е. примерно 60 сантимов, за штуку). Поволжские финны сейчас охотятся с помощью ружей, но около ста лет назад использовали лук и стрелы. В одной черемисской деревне месье Смирнов приобрел стрелу с деревянным утолщенным концом, на который насаживался, как он предполагает, кремень142. Их лодки выдолблены из ствола дерева, борта которого надстраивают двумя досками, поэтому эти суденышки напоминают индейские пироги.

На следующий день мы выехали из Паратов в глухую языческую деревню, находящуюся вдали от проторенных дорог, и сразу оказались на свадьбе. Жених приехал домой к невесте, и на радостях вместе со всеми крепко принял на грудь. Водка играет важное значение в этих церемониях – употребляя ее, девушка тем самым дает согласие на брак. По словам месье Смирнова, когда молодой человек в Ветлужском уезде выбирает жену, он отправляется к ней со сватом и спиртным для обсуждения условий брака. Войдя в дом невесты, они объявляют ее родителям, что пришли поить девку. В случае согласия на брак невеста берет бутылку и подает стакан с водкой жениху, тот выпивает ее и подносит невесте, которая потом угощает жениховской водкой свата и своих родителей. Только после этого сват садится есть и начинает договариваться о калыме и приданом. Затем жених отправляется домой, а невеста опять провожает его водкой. Мы приехали в деревню в тот момент, когда сияющая от счастья невеста сопровождала молодого человека в его «плетенку», – очевидно, они обо всем договорились, ибо жених едва стоял на ногах.