Полная версия

Желание видеть

Джорджо Вазари рассказал, как Папа выбирал художника для росписей в соборе святого Петра, и с этой целью направил к Джотто специального посланника. Тот собрал по пути из Рима немало рисунков разных художников, желающих служить Папе, явился в мастерскую Джотто во Флоренции и объяснил суть дела. Джотто обмакнул кисть в красную краску, и, не отрывая локоть от туловища, используя руку наподобие циркуля, провел на бумаге круг. Посланнику же, в ответ на просьбу дать что-то еще, сказал: – Слишком много и этого. Отошлите вместе с другими и поглядите, как оценят… Папа оценил, пригласил Джотто в Рим, щедро вознаградил за работу (шестьсот золотых дукатов) и прославил по всей Италии. В Тоскане эта история получила свое продолжение. Характеризуя дураков, там говорили: Он круглее, чем джоттовское О.

Тема, постоянно сопровождавшая Джотто, – житие святого Франциска. Влияние Франциска на духовную жизнь Западной Европы трудно переоценить. У Римской церкви хватило мудрости признать движение монашествующих Франциска и Доменика. По мнению Б. Рассела, если бы не это, Папская церковь не дотянула бы до Реформации, а рухнула на пару веков раньше. Ведь лицемерие должно иметь предел. Франциск возродил нравственные заповеди Христа, сделал их практическим содержанием своей жизни и наглядным примером для подражания. Джотто своей живописью буквально следовал по следам Франциска в Ареццо, Ассизи (1297-1300, на родине Франциска), во Флоренции (1327). Франциск так страстно желал уподобления Христу, что Господь разделил с ним свою любовь, свою скорбь и распял его, как Сам был распят. Спустился шестикрылый серафим о шести огненных крылах, в которых молнией сверкал Иисус, и наградил Франциска знаками (стигматами) своих страстей. В луврской деревянной иконе из Ассизского цикла Джотто наглядно изобразил, как знаки распятия стрелами пронзают руки и ноги Франциска. А фреска из флорентийского цикла (собор Санта Кроче) спустя тридцать лет после той самой иконы, показывает, как с этими стигматами святого Франциска укладывают в гроб. И мы наглядно видим путь, проделанный Джотто от иконы к живописи, путь собственного освобождения. Изображение достигает максимальной выразительности, не скованной заданными наперед жесткими рамками. Это – не канонический образ, это – живой свободный рассказ. Эмоциональное напряжение передано на уровне живописных возможностей того времени, но впечатление таково, что больше и не нужно. Джотто показывает, как можно малыми средствами достигнуть максимальной выразительности. Это своего рода предел. Потому что достижение выразительности большим количеством средств – не особенный фокус. Любое изображение можно украсить до такой степени, что само украшение выйдет на первый план, и вместо постижения сущности зритель увлечется удовольствием от созерцания. Возможно, оно того стоит, все зависит, с какими требованиями мы подходим к изображению. К творчеству как таковому. Потому что, если пишется картина, то, в первую очередь, нужно понять, для чего. Джотто показывает нам самый короткий путь. Для чего это написано.

Один из братьев-францисканцев среди общей поглощенности видом усопшего, поднимает глаза и замечает, как взлетевшую душу Франциска подхватывают ангелы. То же чудесное явление мы наблюдаем много позже в картине Эль-Греко. Душа покойного графа Оргаса возносится на небеса. На это нам указывает мальчик с переднего плана картины. Он обращается непосредственно к нам. Времена за двести пятьдесят лет изменились, и по живописи это хорошо видно. Идеи изображения еще сохраняются, пока меняются лишь средства. А что теперь?

Понятно, что когда человек со временем стал «умнее» и опытнее, простота Джотто стала его тяготить. Ему захотелось большего, ему захотелось быстро, быстрее, как можно более быстро и еще быстрее. Ему захотелось всего сразу. То же самое в живописи. Этот путь очень долгий, и понятно, что на нем происходит нагромождение чудес. Творчество Джотто дает возможность, освободившись на какое-то время от этого груза, посмотреть на искусство в чистом виде. Как оно рождается, в каком виде оно может жить, не теряя достоинства. И не приобретая лишнего. Нужно только помнить, что мы путешествуем во времени и оцениваем Джотто из нашего сейчас, которое всё перевидело и переслышало. Приходится приложить усилие, чтобы представить мир в первородном виде. Это не умаляет того, что было сделано впоследствии, но если мы хотим увидеть, как рождается ребенок, и разглядеть в нем жизнь, которую он должен прожить, мы должны вернуться к Джотто.

Джорджо Вазари указал, что художник похоронен в могиле, укрытой мраморной плитой, и точно обозначил место: флорентийская церковь Санта Репарата, находящаяся ныне в основе собора Санта Мария дель Фиоре. В то далекое время, как описывает Вазари, по повелению Лоренцо де Медичи Старшего (Великолепного): «на могиле было установлено изображение, изваянное из мрамора превосходным скульптором Бенедетто да Майано с нижеприведенными стихами, сочиненными божественным мужем мессером Анджело Полициано, дабы всякий достигший превосходства в любой деятельности имел надежду на то, что и его вспомянут, как по заслугам вспомянули Джотто за великие его достоинства». Отрывок из эпитафии таков:

Я – это тот, кем угасшая живопись снова воскресла.Чья столь же тонкой рука, сколько и легкой была,В чем недостаток искусства, того не дала и природа,Больше никто не писал, лучше – никто не умел.При современных раскопках нашлась одна могила (из тридцати) под мраморной плитой. Из нее были извлечены кости человека небольшого роста, с короткими руками и ногами. В костях были обнаружены повышенные количества соединений, входящих в состав красителей (мышьяка, марганца, свинца). Между сохранившимися зубами имелись глубокие канавки. Предполагается, они появились в связи с привычкой художника держать зубами кисточки для рисования. Штукатурка на месте будущей фрески быстро сохнет, руки заняты, а нужно многое успеть, стоя высоко на лесах, в пространстве еще пустой и гулкой церкви.

Джотто – прозвание мне. Чье творение выразит это?Имя мое предстоит долгим, как вечность, хвалам

Андрей Рублев (около 1340/1350—1428)

Преподобнии отец Андреи Радонежскии, иконописец, прозванием Рублев; многия святыя иконы написал, все чюдотворныя, якоже пишет о нем в книге Стоглаве, святаго чюднаго Макария митрополита, чтоб с его писма писати иконы, а не своим умыслом всем; а преже жившие в послушании у преподобнаго отца Никона Радонежскаго; он повеле себе образ написати пресвятыя Троицы в похвалу отцу своему святому Сергию чюдотворцу.

Сказание о святых иконописцах (16-17 век)Личность Андрея Рублева реальна и легендарна. Его имя зафиксировано в летописях, он не просто упомянут, он избран для выражения русской духовности, он тождественен этому явлению. Закономерно, что все происходило почти одновременно: просветление Руси Сергием Радонежским, первые исторические победы над татаро-монголами и появление в обители Сергия Андрея Рублева. Все это случилось в исторически слитный отрезок времени, и в культурном аспекте объединено именем Рублева. Потому очевидно, он больше, чем художник, и даже не совсем подпадает под это определение. Его живопись выходит за пределы жанра, фигура Рублева – художник Волей Божьей прославлена церковью, а затем по мере создания Государства Российского его светскими властями – Иваном Грозным, Борисом Годуновым и другими вплоть до наших дней и навсегда. В каком-то важном смысле, он и есть церковь, ее зрительное воплощение. Потому искусствоведческий анализ его творчества явно недостаточен, так же как и слово выразительность. Выразительность является свойством художественного произведения, ее конечным эффектом, а молитва требует совсем другого – растворения мыслей и желаний в обращении к Высшему началу. Можно ли это передать средствами искусства? Оказывается, можно. То, что можно, было известно и раньше со времени появления первых икон. Именно этому они и служили. Но в иконах Рублева заложено больше, в них смысл переживания, объединяющего истину и красоту, духовность и ее воплощение доступными человеку средствами.

Определение древнерусской живописи имеет строгие временные рамки – от иконы Владимирской Богоматери, представляющей строгий византийский канон, до творений Рублева. Два века истории иконографии вместили ряд выдающихся мастеров (Феофана Грека, Дионисия) и десятки безвестных иконописцев. Рублев представляет ее вершину, ее эволюционное развитие и наглядный результат, который определил предназначение русской цивилизации с ее проблемами и сложностями исторического пути. Можно сказать, что место Рублева определила сама история, чем больше мы отдаляемся от изначального времени его творчества, тем более проступает его особый сакральный смысл. Потому не столь важны подробности биографии. Сами по себе они и догадки на их счет интересны (достаточно посмотреть фильм Андрей Рублев), но скупость данных имеет свое достоинство. Главным остаются сами творения Рублева, особых дополнений к ним не требуется.

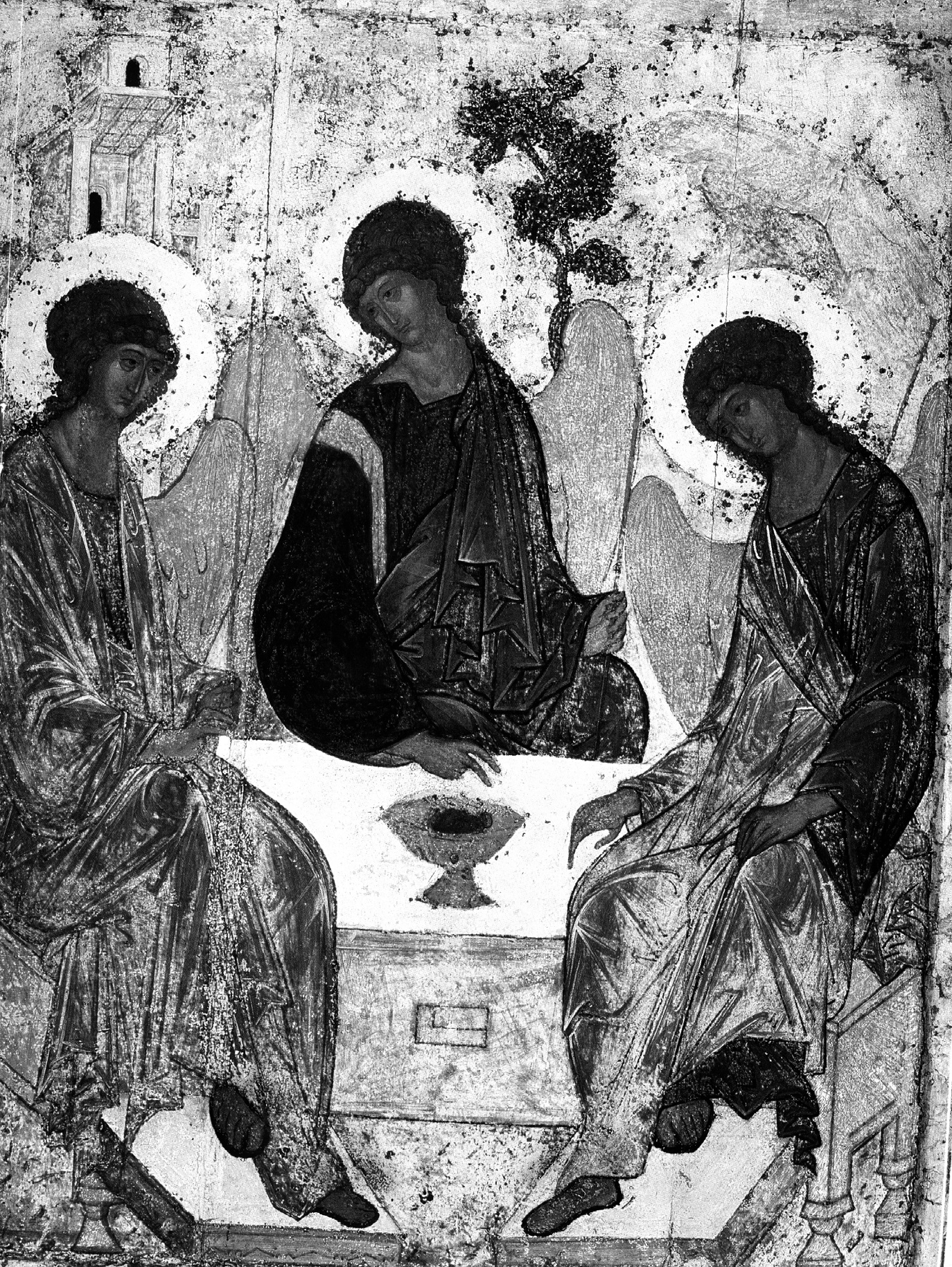

Троица – наиболее достоверное произведение Рублева. Основное воздействие Троицы – ее магия. Магия не в перечне отдельных достоинств, а в ясном и выразительном построении всего изображения. Трехликий образ, где с максимальной простотой использования возможностей художества заложено все, что связано с легендой – сначала ветхозаветной, потом евангельской, и, наконец, с превращением этой легенды в некий знак. Этот знак не может быть преодолен, потому что всякое отклонение от него или попытка изменить снижает качество самого изображения. Рублевская Троица является знаком на все времена.

Три ангела, которые олицетворяют собой единство Бога, Сына и Духа, те же три путника, которые когда-то явились праведнику Аврааму и его жене Сарре. Бог, лик которого не видел никто (хоть он неоднократно переговаривался с Авраамом и до описываемых событий), явился уважаемым (за святость) супругам в облике трех путников, чтобы сообщить о предстоящем рождении первенца. По этому поводу была организована торжественная встреча под маврикийским дубом, на стол было подано угощение из пресных хлебов и нежного тельца. Все это вошло в библейскую историю и присутствует в иконе Рублева на втором плане – Аврамовы палаты и маврийский дуб. Сюжет и достопримечательности праздничной трапезы формально объединяют ветхо – и новозаветную историю Единобожия воедино. Но смысл иконы Рублева не в трансформации, которую претерпела библейская легенда, обратившись в евангельскую, а в придании ей глубочайшего религиозного, нравственного и именно русского смысла. Троица стала символом единства и согласия, скрепляющим самосознание зарождавшегося русского общества. Потому монастырь, основанный Сергием Радонежским, был назван Троицким, а икона была написана Рублевым в честь преподобного Сергия.

Каковы были образные источники Рублева, использованные им при создании иконы? Наиболее достоверными остаются изображения Троицы на донышках панагий – небольших иконок, знаках архиерейского достоинства, носимых на груди (В.Н.Лазарев). Такие образцы можно встретить в музеях. Другие живописные изображения, если и были, до нас не дошли, в то время как после Рублева Троица стала наиболее любимой русской иконой.

Сам образ Троицы толковался византийскими теологами как образ веры, надежды и любви. Иоанн Лествичник передает это словами: вера подобна лучу, надежда свету, а любовь кругу солнца. Решить эту проблему, как сугубо живописную задачу попросту невозможно, для этого нужно молитвенное отношение к творимому изображению. В этом уникальность Рублева. Можно оставаться скептиком и атеистом (о равнодушии мы не говорим), но даже в пределах простого чувствования легко ощутить ровную, спокойную силу, исходящую от иконы (для атеиста ее можно назвать силой нравственного чувства).

Фигуры Троицы статичны, фронтально развернуты к нам, в похожих одеждах, в сходных позах за столом и с одинаковыми ликами. Они равны, причем с подчеркнутым отношением к равенству, но они не кажутся одинаковыми. При этом лики неразрывно слиты одной темой. Это не образы прямого узнавания и прочтения, это символы. Лики, их обрамления, волосы, шеи, руки лишены каких-либо личностных особенностей. Ангелы – не действующие лица, они бесплотны по замыслу самого изображения. Не Бог и не Сын, и не Святой Дух, а всего лишь их знаки, предназначенные нам, чтобы выразить смысл происходящего – преддверие самого значительного подвига, искупительной жертвы Бога во имя человека. Умение создать и остановить символ такими простыми средствами – это искусство художника, его мастерство. В этом удивительная точность найденного Рублевым решения.

По поводу вопроса: кто есть кто, существуют разногласия (на то она и наука). Чаще отводят центральное место Христу, разместив Бога-отца по правую от него руку. Но известный знаток русских древностей М.В.Алпатов меняет их местами, усадив Бога-отца посредине. О Духе можно сказать точно, он слева. Оставим эту тему ученым, но, похоже, что сомнений на счет версии Алпатова больше по ряду признаков, в том числе, сложившихся традиций сюжетного изображения. Движения головы и рук Сына и Духа обращены к Отцу. Двое обращены к одному. А далее идет рассказ. Отец видит, слышит, принимает обращение Сына, чтобы минула его чаша страдания. Но он должен ее принять. И сын соглашается, с кротостью, наклоном головы, движением руки с двумя вытянутыми пальцами. И Бог Отец благословляет его на эту жертву таким же жестом. Чаша эта жертвенная, чаша евхаристии, Святого причастия – важнейшего условия единения с Всевышним. Отец и Сын благословляют, а Дух скрепляет это благословение и эту жертву. В изображении много текста, словесного простого рассказа. Он включает в себя то, что составляет основу русского христианского космоса. Идею троичности – согласия и гармонии, для блага примирения и единения, которого так не хватало на Руси. Ангелы бесплотны, но передано это без аскетизма, с особенным чувством, которое присуще поэзии и наделяет символику Троицы особенным русским свойством.

Рублевым была создано изображение, которое выразило природу русского христианства. Потому живописное решение отличается от византийского. Там цветовое решение холодное. Холодные тона, те же красные, но холодные, синие – холодные. А здесь все пропитано светом. Тепло привнесено в икону здесь в России. И объединяет все фигуры разлитая по одеждам голубизна ляпис лазури (голубца – на языке иконописцев), обозначающая сияние небес. Эта та первородная тема цвета, которая будет все время сохраняться, оберегаться, потому что без теплоты русская икона теряет много именно своего, русского. Еще одно свойство – умиление. Это отдельная тема в иконографии, ее распространенный сюжет. Но Рублевское исполнение – умиление по сути. Это свойство самого художника, наделенного состраданием. Мы бы могли сказать, лиризму, но слово умиление передает это чувство гораздо полнее. Мужество принять выбор – передано с такой убежденностью, как ни до, ни после Рублева не удалось никому. Скорбь, спокойствие, безропотное принятие судьбы, все это воплощено в живописном решении. Не просто отсутствие агрессии, а преодоление ее доброй волей. Достаточно сравнить с иконами Феофана Грека, насколько те более жестки и сюжетно обострены. Различия демонстративны. Если говорить о философском подтексте в живописи, нагляднее примера не найти. Возможно, в этом причина, почему предпочтение в те самые древние времена было отдано именно Рублеву – его колориту, его композиции и через живописное решение – его эстетике. Разрешение конфликта через прощение, через сострадание – есть подвиг. Бескорыстие, следование духу, идее – это воплощено Рублевым и это стало школой. Сам выбор, тяготение в изображении (сейчас бы сказали, его концепция) мог быть сделан в пользу Рублева или, скажем, знаменитого Феофана Грека. Время выбрало Рублева.

Русская икона прошла через эпоху византийских заимствований, сформировала свою школу мастеров и определила собственную идеологию. Главное в ней, это искреннее отношение к религии. Религия была единственным способом формирования и выражения мировоззрения. Она приняла в себя все, что было до нее, и помогла объединить разных людей в один православный народ. Икона – важнейший атрибут этого процесса. Кажущаяся наивность рисования позволяла ей оставаться более понятной (а значит, и более духовной) русскому человеку того времени, чем ее художественные достоинства. Те были на втором плане. Сам знак иконы, это то бесхитростное, что в ней есть. Простоту в изображении не следует понимать как недостаток, наоборот, как самое искреннее и точное отношение к вере. Искреннее неумение, как сказали бы нынешние профессионалы (оно и в Италии того времени было таковым), сочеталось с духовным служением художника без каких либо оговорок и оглядок на светскость. Иконы писали люди, которые не могли их не писать, которые были для этого предназначены. Они были первыми, они обладали достоинствами простоты и мастерства. Мастерство, по нынешним меркам, невысокое, нет перспективы, нет анатомии, рисование происходит, как бы по наитию, без соблюдения разработанных впоследствии формальных приемов и правил. Но на самом деле все здесь не так просто. Как ни странно на первый взгляд, свойства иконы, ее искреннее неумение – знак особого качества и неповторимости. Как только появляются признаки артистизма и освоенной европейскости, изначальная русскость иконы начинает отступать.

Граница просматривается совершенно очевидно. Что такое перспектива? Это пространство в пространстве картины, убеждающее нас в достоверности происходящего. А что такое обратная перспектива, характерная, в частности, для русской иконы? Это отсутствие изображения в глубину, его трехмерности, присущей линейной перспективе живописи. Такое отсутствие снимает необходимость вдвигаться в картину, входить в нее. Изображение остается в плоскости иконной доски, пространство распахивается, простирается во все стороны прямо перед верующим, обращающимся к изображению с молитвой. Он видит изображение другими глазами, чем нынешние почитатели искусства. Он видит строения, горы, деревья. С нашей точки зрения, они как бы вывернуты наружу, а для верующего это одно расширяющееся пространство не от мира сего за плечами тех, к кому обращена его молитва. Поиск формы шел стихийно от Византии, пространство сплошь закрашивали золотом, и только потом стали вводить в него разные элементы изображения. Но принцип оставался тот же – наглядной отделенности пространства иконы от «тварного мира». Первые теоретики называли линейную перспективу «обманом зрения», и, в принципе, так оно и есть.

Все просто и убедительно. Иконописец изображает предмет так, как он его знает. Не видит, а знает. Он его знает с разных сторон, и так его рисует. Это стихийное рисование, а не заранее продуманное правило. Правилом (каноном) оно стало потом, когда был прояснен сам смысл иконы. Древнерусский художник, как правило, это монах, живущий возле культурных источников того времени, рукописей, манускриптов, среди, в целом, грамотных людей. Новые веяния носятся в воздухе. Но так ли ограничена обратная перспектива в сравнении с линейной, или это ее особое предназначение в сравнении с передачей «телесной живописи»? Что важнее – сосредоточиться на формальной правильности изображения, или на его духовном содержании. Для иконописца это очевидно. Икона – предмет поклонения и обращения к Богу, а только потом произведение искусства. Об искусстве иконописец не думает и даже не догадывается, ничего подобного не приходит ему в голову. Как произведение искусства мы оцениваем икону из нашего времени. А тогда она воспринималась как божественный адрес, предмет обращения, символ чего-то чрезвычайно важного, смысла жизни вообще. Обратная перспектива давала такое преимущество, в сравнении с живописью и ее линейной перспективой.

Но изображенное эстетически влияло и влияло сильно. Эстетика иконы сформировалась, исходя из ее изначального духовного предназначения. Пространство доски, лишенное изобразительной глубины, диктовало свои ограничения не только сюжетные, но композиционные. Распространенным лейтмотивом композиции был круг. Именно круг почитался как символ красоты, света, божества и любви, как знак божественного единения. Не только нимбы святых, а логика всего живописного решения. Круг определил плавность линий, очерчивающих изображение, прорисовку отдельных фигур, позволил передать их пластическую мягкость, их ритмику. Достаточно взглянуть на Троицу, чтобы это увидеть.

Максимум выразительности достигался минимумом изобразительных средств. И эта сдержанность имела самостоятельную ценность. Святые изображались приблизительно на одно лицо, примерно в одних цветовых решениях, примерно в одних позах. Для верующего это знак, большего он не требует, достаточно просто свидетельства, вот – святой, вот – мученик. Этого вполне хватало, чтобы молиться, чтобы обращаться. А как художник воплощает свои замыслы, это его личный творческий поиск. Когда этот поиск начинает привлекать внимание помимо содержания жития, сюжета, образа, начинается момент вхождения в искусство, искусство иконописца, и оно начинает осознаваться, как таковое.

Это и случилось с Рублевым. Потому в летописи упоминается его имя. Значит, он был избран, извлечен из среды таких же, как он сам, безвестных монашествующих служителей. И иерархи, которые были озабочены значительностью обряда, наставляли – писать нужно, как Андрей Рублев. Без уточнений по художественным деталям самого письма, а в соответствии с духовным смыслом изображения, утверждением истины красотой.

Икона возникла как знак и лишь потом как некий конкретный образ. Однако, образ рублевского Спаса представляет собой исключительное явление. Изображение дошло до нас с большими потерями, но есть возможность подробно рассмотреть лик. Казалось бы, канонические иконографические формы: удлиненный нос, маленькие глаза, плотно сжатый рот. И здесь загадка, на которую нельзя не обратить внимание. Эти черты являют в рублевском Спасе совершенно другой облик. В них присутствует нечто очень живое. Очень реальное, хотя доказать эту реальность не просто. Вытянутое лицо. Скулы четко обозначены. Взгляд обращен прямо на нас, а голова чуть-чуть повернута. Очень тонкий, едва заметный поворот вправо. Это останавливает внимание, такое решение не могло быть случайным. Точный абрис характерного запоминающегося лица. Все говорит о том, что кто-то послужил прообразом. Либо этот кто-то трансформировал сам канон, и изображение вышло из традиционного иконографического ряда, хотя сам образ не только не теряет святости, он ее подчеркивает. Могло ли это получиться случайно? Или это последствия дальнейших прописей, в которых образ что-то приобретает, что-то теряет и в любом случае изменяется. Имеет ли это значение? Это не безликий Спас, который был бы вполне достаточен для иконы. Очевидно, перед нами лик, который имеет особенный характер. Характер самого Рублева, потому что, если художник рисует, он рисует в себе. Сначала в себе, потом на плоскости. Это никак не светский портрет. Совершенно строгое, спокойное, молчащее лицо, которое очень внимательно, без всякого напряжения и агрессии вглядывается в нас. И при этом к нам обращается.

Постепенно и незаметно для самой себя икона превратилась в обобщенную церковную живопись, наделенную индивидуальными чертами и личным отношением зрителя (верующего) к объекту изображения. По мере того, как создавались образы святых, они приобретали собственные характеристики. Древнерусская икона сохраняла свою неповторимость, пока в нее не стали входить качества, обретенные развитием искусства. Образы и духовное наполнение иконы: кротость, сострадание, гнев, который тоже кроток, и смирение и полная самоотдача, стали дополняться элементами украшения, присутствием сравнительно посторонних, занимавшими нижний, местный ряд иконостаса – лицами жертвователей, заказчиков. Появляются жанровые мотивы, рассказ о бытовых сторонах тогдашней жизни. Но сама цель иконы оставалась прямой и краткой – непосредственная связь со святостью, с источниками веры. Наследие Рублева оставляет вопросы: что принадлежит ему, его товарищам, его школе иконописи. Легенда развивается по своим законам – достоверная сердцевина и ее произвольные дополнения, уточнения, новые находки и вариации. Границы достоверного размываются. Рядом с Рублевым в летописях упоминается имя Данило Черного. Но именно упоминается. Он выпадает из легенды, таково ее свойство. Если время выбрало Рублева, то поставить рядом уже никого невозможно.

Для зрителя существуют две вещи – действительная святость, возвышенность изображения и его художественные достоинства. Восприятие иконы, как произведения искусства, неверно, его нужно рассматривать по отношению к тому, к кому оно было непосредственно обращено. Иначе пропадает изначальный смысл. Сейчас в оценке иконы преобладает эстетический и, в большей степени, коммерческий взгляд. Современная ценность иконы определяется совокупностью эстетических, исторических, временных факторов. Синтетичность выделяет иконописное творчество в особый вид живописи. Но это мировоззрение, а не светская живопись, которую можно рассматривать с удовольствием, лики, образы, руки, плащи, ткани. У иконы особая психология восприятия. Здесь действует все сразу. И это может быть либо воспринято, либо отвергнуто (не понято). Оценка узнавания всегда индивидуальна. Но очень важный момент в судьбе иконы – влияние на дальнейшее развитие русского искусства, где она присутствует со всей очевидностью. И не только в судьбе значительных художников, в частности, Петрова-Водкина, рядом с которым, нельзя не думать об иконе. Местный ряд иконостаса – там, где описываются подвиги, путешествия, страдания и жития мучеников, фактически вошел в строй русской живописи, как способ передачи вневременного течения действия. Супрематические находки живописи двадцатых годов прошлого века – линии, их пересечения, проявления в композиции нескольких событий, всех сразу и одновременно – не что иное, как формула житийного ряда. Само по себе, ниоткуда это не могло появиться. Иконостас являлся именно таким местом – единым изобразительным пространством, условно разделенным золотом рам. Одна и та же линия, вернее, ее продолжение, которая в другом виде, но, похоже по смыслу, родилась в искусстве иконы, связала ее с современностью. И еще одна очевидная закономерность. В иконе в силу ограниченности возможностей пространства определилась локальность цветовых отношений, то, что стало потом изобразительной силой русского авангарда. Торжественность, приподнятость, экспрессия цвета оказались не случайной находкой, а органическим свойством, извлеченным из древней иконописи, ее современным подтекстом. И этим объединены разные явления и художники – икона, Петров-Водкин, Малевич…