Полная версия

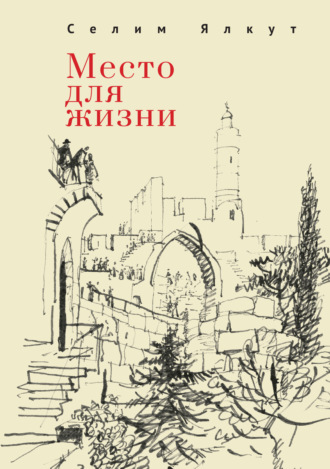

Место для жизни

Спустя много лет я встретился с дядей Лазарем в больнице, куда его привезли с желудочными коликами. Подозревали пищевое отравление, нужно было понаблюдать дядю Лазаря пару дней, с пятницы до понедельника. Дядя Лазарь лежал в коридоре. Привезли его по скорой, в таких случаях привередничать не приходится, кладут на первое попавшееся место. В субботу я дежурил по больнице и заглянул к нему.

На дяде Лазаре была шелковая китайская пижама, называвшаяся Дружба. Под ней обнаруживалась голубая майка, чуть несвежая, как бывает, когда больного увозят из дома внезапно, неподготовленного. Мягкий живот дяди Лазаря зарос курчавым волосом и легко поддавался нажиму моих пальцев. Боли он не испытывал, хотя внимательно прислушивался к перемещениям моей руки, будто мы вместе общими усилиями искали нечто важное там внутри, и, пока я проводил инспекцию, он контролировал результаты своими средствами.

– О, здесь немного болит. – Быстро говорил дядя Лазарь, чтобы я не проскочил нужную точку. Моя рука забралась глубоко, почти под грудину. – О-о, болит. А ну, нажми еще раз. Да-а. Здесь немного болит.

– Все будет в порядке. – Сказал я твердо. Мою уверенность следовало передать сейчас дяде Лазарю. Он бдительно следил за моим лицом, пытаясь уловить следы сомнения в благополучных результатах осмотра.

– Ты думаешь, ничего нет?

– Все в порядке. – Я похлопал его по животу, натянул майку и запахнул пижаму. – Это вы что-то съели.

– Но откуда оно может быть? – Теперь, когда опасность миновала и приобрела новый сладостный оттенок счастливо завершенного приключения, дядя Лазарь не хотел расставаться с темой.

– Ну, мало ли. – Я старался, чтобы слова не выглядели легкомысленно и, вместе с тем, не заронили тревоги за будущее. – Съели, наверно, что-нибудь.

Дядя Лазарь лежал трогательно беспомощный и доверчиво смотрел на меня снизу вверх. Испуг еще таял в голубых глазах, не желая уходить окончательно. Обычный румянец покрывал щеки, только слева выполз тонкий склеротический паучок. Дядя Лазарь облизывал языком большие влажные губы, выдававшие гурмана и жуира, будто проверял устойчивость приятного состояния выздоровления, еще не доверяя ему окончательно, как слишком легко доставшейся победе.

– Ты же знаешь, как она готовит. – Сказал дядя Лазарь, имея в виду тетушку. – А я ничего не ел. Одни сырнички.

Опасаясь, что разговор выйдет на второй круг и, не желая ставить под сомнение кулинарные способности тетушки, я предположил:

– Ну, значит, что-то другое. Не обязательно дома.

– Зачем? – Удивился дядя Лазарь. – Зачем я буду где-то есть? Кому это нужно. Я тебе говорю, я ел одни сырнички. Свежие сырнички.

– Может быть, сметана.

– Сметана? – Задумался дядя Лазарь. – Нет, вряд ли. Мы всегда берем сметану у одной женщины. Если бы магазинная, я понимаю.

Я молчал, причину отравления установить не удавалось.

– Они тоже ели. – Сказал дядя Лазарь с легкой обидой. – И она сама ела. И Виктор, и Люда.

– И что?

– То, что видишь. Им ничего. А я здесь. Может, что-то другое?

– Самое настоящее пищевое отравление, – сказал я уверенно, – которое уже полностью прошло.

Дядя Лазарь лежал, не шевелясь, и доверчиво держал меня за руку, поглаживал, а когда его рука замирала, я, в свою очередь, похлопывал по ней, подтверждая, что все, действительно, в порядке. Седые волосы вокруг голого темени были подстрижены длиннее, чем следовало, выдавая былую принадлежность дяди Лазаря к творческой профессии, и живописно лежали на подушке. В полосатой пижаме дядя Лазарь выглядел благообразным пожилым джентльменом скромного достатка и смахивал, пожалуй, на Господа-творца в изображении Жака Эффеля, только без нимба, который, если честно, он не очень заслужил.

– Все будет хорошо. – Мы расцеловались, и я встал. Дело было зимой, началась эпидемия гриппа, родственников к больным не пускали. Как врач, я по-хозяйски переходил из отделения в отделение. Это придавало моему посещению дополнительную значимость. Я представил дядю дежурной медсестре и попросил уделить ему максимум внимания.

– Ты еще зайдешь? – Спросил дядя Лазарь на прощанье, чуть беспокоясь, на всякий случай. Свой человек, да еще врач в больнице придает уверенность.

Но в понедельник его уже не было. Он ушел в воскресенье утром под расписку, что снимает с медиков ответственность за свое здоровье. И мы не встречались несколько лет.

Возвращаясь ко второй тетке – жене пропавшего Давида, можно отметить, ее послевоенная жизнь оказалась совсем небогатой событиями. Замуж она больше не вышла, сама воспитала мою сестру Лину, много лет работала кассиршей в книжном магазине. Оттуда Лине кое-что перепадало. Я, как сейчас, помню первое послевоенное издание графа Монте-Кристо – два блестящих ящеричной зеленью тома с золотым тиснением на обложке. Какое это было сокровище. Сама тетушка ничего не читала. Из всей родни она была самой молчаливой, замкнутой, погруженной в себя. В гостях сидела особняком, почти не участвуя в общем разговоре, отвечала, когда спрашивали, и тут же гасла. Казалось, так бы и осталась сидеть, если бы ее не тормошили перед общим уходом. Говорили, что Лина очень похожа на тетушку в молодости. Вообразить это совершенно невозможно, Лина – человек веселый и шумный. Я думаю, тетушка так и не смогла распрямиться после потери, так и протащила ее сквозь всю жизнь до конца. Конечно, многие потеряли за войну мужей. И Давид, как видно, в тылу бы не усидел, не зацепился, пошел бы на фронт, и там, вполне вероятно, погиб. Это так. Но то, что она не отстояла его тогда, в те роковые минуты, не встала на пути, не повисла на шее камнем, не сунула ему в руки орущую Лину, не вцепилась в него, не продержала его те несколько мгновений, которые только и оставались до отправки эшелона, то, что она не сделала этого, а смотрела, не в силах постичь, что он уходит, вот так, просто уходит из ее жизни – это сломило ее раз и навсегда. Все мы с определенного возраста отсчитываем пройденную дорогу назад, до того перекрестка, где судьба могла сложиться иначе, повернуть не туда. У кого-то таких перекрестков несколько, а у тетушки оказался только один, и она так и осталась на нем, застывшая в своей беде, как жена Лота. Мне кажется, перед смертью она должна была испытать облегчение, освободившись от воспоминаний о единственном августовском дне, через который так и не смогла переступить.

Дольше остальных сестер прожила старшая тетушка – коммунистка. Она была добрым человеком. С годами идеология, казавшаяся когда-то главным делом жизни, ушла в глубину тяжким грузом сомнений. Только в суждениях она, пожалуй, оставалась категоричнее остальных. Конфликт между здравым смыслом, оболганной историей и счетом собственной памяти оказался для нее чем-то вроде самоедского романа, растянутого на многие годы и оборванного вместе с жизнью. Она пережила своих сестер, как бы выполняя некий общественный долг, и ушла, как сходит капитан с мостика тонущего корабля, убедившись, что все возможное сделано и сделано правильно. Последние годы она болела, и жизнь явно была ей не в радость.

Наиболее счастливой, бесспорно, оказалась жена дяди Лазаря. Я хорошо помню ее похороны. Был конец зимы. Свежий холмик посреди затоптанного грязного снега наспех обнесли проволокой. Хоронили густо, впритык друг к другу и родственникам следовало, не мешкая, позаботиться о некотором пространстве вокруг могилы, вплоть до сооружения постоянной ограды. Столбы и проволоку привез Линин муж. Он обещал сделать и все остальное, на его заводе постоянно выполняли такие левые заказы. Уже надели шапки, рабочие вскинули на плечи лопаты, все потянулись к автобусу. Как вдруг, вперед выступил дядя Лазарь. Это было неожиданно. Еще минуту назад он стоял между сыном и невесткой, и, казалось, сам нуждался в помощи. Я заметил, что он сильно постарел. Но тут он неожиданно сорвался с места и, оббегая, стал заворачивать назад к могиле.

– Идите сюда. – Кричал он. – Идите все сюда.

Он был в страшном, никогда мной не виданном возбуждении. Встал над самой могилой, внутри ограждения, среди влажной, свежевырытой земли, и, не видя, не слыша никого вокруг, достал ветхий рассыпающийся на страницы молитвенник, нашел нужную страницу и стал читать. Мало кто понимал, всего несколько стариков, остальные языка не знали. Но страсть была неподдельной. Читал дядя Лазарь довольно долго, повышая голос почти до крика, потом чуть смирял, разбавляя рыдание задушевной доверительной нотой, шел скороговоркой, просил, страдал, вновь проникался пафосом. Закончил чтение в полном изнеможении. Виктор взял отца под руку и помог переступить через проволоку, вернуться к живым. И сразу, как будто выпрошенное молитвой, вышло солнце, и снежная кладбищенская поляна под высокими соснами зажглась удивительным розовым светом.

Детали дальнейшего пребывания дяди Лазаря в нашем городе я оставляю за кадром. Они, с моей точки зрения, ничего не добавляют к теме. Единственное ощущение, которое можно передать, и так хорошо известно. Нет ничего более унылого, чем пятиэтажки шестидесятых годов с их затхлыми подъездами, сбитой до штукатурки краской, щербатыми перилами и дверьми под пыльным дерматином с ползущей наружу грязной ватой. Конечно, и здесь у каждого по-своему, но общее впечатление крайне унылое. Здесь тоскливо жить семьей и почти невозможно одному. Время замирает до полной одури и уходит бесследно, не запоминаясь.

Потом дядя Лазарь с семьей сына переехал в Израиль. Он был уже совсем стар и достаточно инертен. Поселились они в Хайфе в живописном арабском районе посреди города над самым морем. Район этот, уходящий с берега в гору, сейчас наполовину пуст. Большинство жителей сбежало во время Войны за независимость Израиля и пока не возвращаются, видно, ждут радужных для себя перемен. Но Аллах, озабоченный проблемой всемирной гармонии, мудр и справедлив не только к собственным чадам, и воля его скрыта за пологом неопределенности. Перемены явно не предвидятся. Тем не менее, дома берегут. Собственность священна, и дома должны простоять сто лет, прежде чем право прежнего владельца будет считаться утраченным. Самих домов время касается меньше всего. Серые коробки с пустыми черными окнами, с частыми небрежными следами пожаров, как будто размытой слезами косметической тушью, они рассчитаны на вечность. У здешнего камня достаточно упрямства стоять, сколько потребуется. Поэтому сами дома кажутся одной из форм горного скалистого склона и близкой пустыни, только более точной – этаким наглядным пособием по геометрии. Говорят, ровная линия убивает архитектуру. Вот этого здесь не скажешь. Человек одолжил у Бога прямую и пользуется ей, игнорируя подсказки природы – силуэт гор, изгиб морского берега, человек сам хозяйничает, размечает пространство под бытие, под жилище и кладбище. Земли здесь маловато, зато неба хватает на всех. Квартиры в арабских домах без большого комфорта, но дешевые, многие эмигранты начинают новую жизнь именно отсюда. По вечерам на улице темно, малолюдно и неожиданно шумно. Близкий порт оживляет здешнее захолустье, добавляет перца. Сюда сходятся наркоманы и дамы с репутацией – публика нервная и горячая, отоспавшаяся за день, жаждущая денег и кайфа. Недоразумения, впрочем, по местной традиции решаются криком, значит, мирно. Из всех возможных неудобств – это самое безобидное и для эмигранта – романтика поневоле вполне приемлимое. Только окна приходится закрывать на ночь.

В один из вечеров Люда заметила всплывшую над близкой горой ярко красную звездочку. Пока звездочка, подмигивая, плыла ей навстречу, Люда успела поразмыслить над природой необычного явления, загадала желание (что бы все было хорошо) и даже позвала Виктора вместе полюбоваться интересным зрелищем (такие маленькие открытия запоминаются и украшают новую жизнь). Но тут таинственная точка застыла, будто раздумав двигаться дальше, и резко пошла вниз. Раздался сильный взрыв. Завыли сирены. Объяснялось просто. Они приехали в Израиль во время Персидского кризиса, и точка оказалась иракской ракетой, выпущенной по местному нефтеперегонному заводу. Конечно, это можно было предвидеть, но все равно событие вышло неожиданным. Ракета не долетела до цели, упала, к счастью, на пустыре, но шума наделала много.

– Надевай противогаз. – Скомандовал Виктор. Как мужчина, он чувствовал ответственность.

– Ты думаешь? – Усомнилась Люда. Внизу под окном суматошно визжали женщины.

– Надевай. – Частые войны приучили израильтян к нерассуждающей дисциплине. Такова важная часть их патриотизма. Каждый должен беречь себя во имя общего выживания. Люде – русской душе привыкать было тяжелее остальных.

– Нужно щель под дверью заткнуть мокрой тряпкой. Распоряжался Виктор. – Объясняли ведь.

– Тогда завтра и противогаз наденем. – Сказал Саша – сын Виктора. Он рвался в армию и тяготился скучным тыловым бытом.

– Не умничай. – Прикрикнул Виктор, раздавая сумки.

– Сначала на стариков.

– Правильно. Давай, на деда натягивай. И ты, Люда, кончай курить. Газ не почувствуем.

Люда выключила свет и приникла к окну. Луна разбросала черные тени. Сирена выла, не переставая. Люди метались, выпадая из света во тьму.

– Папа, слушай Сашу. Ну что, все надели? – Сам Виктор натянул противогаз последним. Некоторое время сидели, глядя друг на друга. Потом дядя Лазарь стал трясти головой, пытаясь избавиться от спасительного устройства.

– Папа. – Виктор ткнул пальцем в окно, а потом показал себе на уши. Можно было понять: – Потерпи. Скоро все кончится. Слушай отбой.

Люда что-то говорила сквозь маску, но слова не были слышны. Только зря размахивала руками.

– Ты чего? – Жестом спросил Виктор. Люда отчаялась объяснить и сорвала противогаз.

– Как он может терпеть, когда вы ему кран перекрыли?

Действительно. Виктор глянул дяде Лазарю под маску и торопливо повернул вентиль. Грудь дяди Лазаря заходила, жадно вдыхая воздух.

Сирена утихла. Отбой. Противогазы можно было снять. – Еще в армию собрался. – Недовольно сказал Виктор сыну. – Папа, ты как?

Внизу стало шумно, улица оживилась. Полиция была занята в других местах и не мешала здешней счастливой жизни. А повод, как-никак, был.

– Люди веселятся. – Отметила Люда с завистью. – Одни мы сидим. Да еще в противогазах.

Тревоги повторялись каждый день. Ночные девы снялись хлопотливой стаей и отправились в центр города. В море встал на якорь американский авианосец, прогулочную стометровку утюжили бравые матросы. С ними было спокойнее. Но тише не стало. На горе Кармаль, которая амфитеатром опоясывает Хайфу, американцы установили перехватчики. Теперь иракские снаряды засекали со спутников в момент пуска, и ракеты поднимались им навстречу со страшным скрежетом и воем. Сирена, по сравнению с ними, казалась музыкой. Гора Кармаль была местом, известным из Библии. Здесь в пещере жил когда-то пророк Илья, известный огненным восхождением на небо. Теперь времена в чем-то повторились. Впрочем, вполне счастливо. Ни одна ракета больше не упала на город. Двое стариков умерли от сердечного приступа, не вынеся жуткого грохота. Семья Виктора дисциплинированно надевала противогазы. Хорошо смеяться, когда тревоги позади. Наконец, война закончилась, авианосец ушел, и прежние обитатели улицы заняли свои места. Люда открыла окна и стала приводить их в порядок. Первая счастливая примета мира запомнилась ей с младенческих времен.

– Теперь будем спать только с открытыми. Пусть орут, пусть делают, что хотят. Боже, как хорошо.

После войны Хайфа украсилась небольшой достопримечательностью. У перекрестка, от моря и в гору, стоит большой камень, даже кусок скалы, еще водруженный на фундамент. Каменный бок, обращенный к улице, идет гладкими уступами, вполне подходящими под сиденья, даже со спинками, устроиться можно удобно. С утра камень находится в тени, а вид с него открывается замечательный: прямо – на море, порт, а если присесть боком, приятно ощутив рукой прохладу скальной поверхности, – на перекресток, всегда оживленный в кипении южной толпы. Утром дядя Лазарь выходит из дома. На нем шорты, полотняный пиджак, чистая рубашка и жокейская кепка с большим козырьком и белой строчкой – MONTANA. Из-под кепки спаренными зеркалами блестят очки. Дужка чуть ослабла, и очки скошены на сторону, придавая облику дяди Лазаря небрежный шик. Дядя Лазарь, помогая себе руками, взбирается на самый верх, занимает место и погружается в приятнейшее созерцание. Сначала он провожает взглядом домашних, которые расходятся по делам, а потом с терпением натуралиста отдается наблюдению местной жизни. К морю он – человек сухопутный равнодушен, зато людской поток изучает с интересом, привычно выбирая хорошеньких женщин и провожая их медленным движением головы.

Следом за дядей Лазарем появляется длинный старик араб в белой бедуинской одежде. Накидка на голове перехвачена черным шнуром. При виде дяди Лазаря араб недовольно и громко ворчит. Раньше это было его законное место. Но будущее, как известно, принадлежит тем, кто рано встает, и опоздавший устраивается чуть ниже, на уровне сандалий дяди Лазаря. Араб тут же берется за четки и успокаивается. Но пейзаж и сейчас не полон. Спустя час выходит старуха-арабка, укутанная, как муж, во все белое, наружу торчит лишь резное личико состарившейся дамы пик. С самого утра старуха занята по дому и только сейчас присоединяется к компании. Старик араб не жалует и ее, разражается недовольным кудахтаньем, но жена, как и дядя Лазарь, не обращает на скандалиста никакого внимания. Ей достается место у ног мужа. Теперь композицию можно считать завершенной. Сидят они долго, несколько часов, в полном молчании, никак не интересуясь друг другом. Первым уходит дядя Лазарь. Люда возвращается с курсов (она учит иврит) и кормит дядю Лазаря обедом. Араб тут же занимает освободившееся место и сидит там до самого вечера. Раз в неделю картина меняется. Араб обнаруживает, что тронное место с утра пустует. Это его день, похоже, он победил настырного еврея. Араб забирается на самый верх и гордо восседает, как символ постоянства и долготерпения старой Хайфы. Но на следующий день дядя Лазарь возвращается. В пропущенный день он сдавал (натощак) кровь и мочу на сахар и теперь (с хорошими анализами) вновь занимает свое законное место. Араб ворчит в этот день громче обычного, потом смиряется и принимается за четки. Жизнь – есть жизнь, ее не переспоришь.

Осень в Акко

Есть видения, которое сопровождают с детства, сплавляя воедино образы книг, игры воображения, и собственного опыта – на взгляд, на слух, наощупь. Они – надежда на будущее, реальность иллюзии, той, что зовется мечтой. Они так и остаются – как кажется, не сбывшись. И встречают снисходительную усмешку, немного мечтательную, но все-таки снисходительную усмешку взрослого. С детством покончено. Затерявшись в общем строю, среди трудной работы, отмерянной импульсами света и тьмы – день-ночь, день-ночь… год за годом… (время – единственный командир над всеми сразу), мы окончательно расстаемся со сказкой.

Да, это так. Но есть особенная страна, отделенная от суетного мира. Она живет в воображении, напоминая все реже (ведь случай никак не представится), есть еще место, куда среди всех забот и тревог важно добраться. Там – предел, там – воплощение и рай, в который хотим заглянуть еще при жизни, убедиться, что он существует, не создан из легенд. Это – не химера, и первое впечатление должно стать предугаданным открытием. Только так можно придать фантазии достоверность – видом картинки, подтверждающей правоту воображения. Итак, вот что мы видим, поверх и вопреки меркантильной озабоченности бытием…

Громаду крепостной стены, встающей (это не образ, а именно то, что мы сейчас видим) прямо из моря, каменные ступени, уходящие в пенную глубину, рыжий пятак пристани, вымоченный в соли, залитый светом, сверкающим, как верхушка ромовой бабы, тронешь пальцем и ощутишь расплавленную клейкую массу.

Свет упрощает форму, заменяет объем электрическим контуром, плывущим под напором жаркого воздуха. Звуков не слышно, они пока не нужны и возвращаются постепенно. Сначала только картинка.

Запах, вот что приходит следом – растекшийся плотный рыбный запах сырости и тяжелой шевелящейся массы, отливающей изяществом и блеском смерти. И морозный, новогодний аромат давленых апельсин. Детство не знает банальностей, здесь ничего нельзя спутать. Избыточность слов еще впереди, готовит взрослый мир, в котором торжествуют самолюбие и успех, лицемерие и расчет. А здесь, в далеком прошлом все просто, можно не проверять.

Постепенно картинка насыщается звуком. Все, как в кино. По движению губ трудно определить происходящее, нужно действие, движение сюжета.

– Звук, – свистят в зале, – звук, сапожники… И вот он – звук, звуки, и теперь уже повторный придирчивый досмотр, сличающий призрачную игру воображения с достоверностью видимого.

Теперь нужно находить и наблюдать. Лодки, взобравшиеся на камень набережной, вперемешку с потрепанными автомобилями. Гирлянды белья на сахарной цитадели, крепкие сети, обвившие подножье стены. Оплавленные солнцем полуголые тела, шоколадные тени, высыпанные из рога времени, – левантийцев, греков, арабов, евреев – от столетия к столетию, к сегодняшнему дню. Тонкие иглы минаретов над круглящимися куполами, слитыми в единый силуэт, навстречу сияющему небу. Сумрак, затягивающий в разинутые горловины улочек, в чернь поглощенного света.

Базар укрыт виноградной лозой. Парень в джинсах крутит педали, развозит рыбу. Пластиковые кульки с уловом в корзине на багажнике шевелятся и негодуют на пути к скучающему ресторанчику. Жарко и спать хочется. Конец сезона.

Лабиринты с особенным сладковатым запахом слежавшейся за века земли, небрежные угольные отметины, ведущие в сердцевину подземелья. Многоярусная квадратная башня над поясом каменной галереи вокруг огромного двора, с пятном чахлой зелени посреди. Полное безлюдье, кладбищенская тишина. И внезапный скрежещущий звук адского будильника, рвущий остановленное время. Подросток, устроившись в глубине галереи, готовит апельсиновый сок. Режет плод, демонстрирует его зрелость, забрасывает в нутро древней соковыжималки и наслаждается. Будоражит разгуливающие по ночам призраки. Люди Христа, теснимые воинством Пророка, роком и холерой, отступили сюда, на последний клочок Святой Земли. Город сомкнулся над их убежищем, затолкал в бессолнечную глубину, лишил владения и памяти. Скрежет ржавого металла глушит звуки далеких труб, заунывное пение муэдзина несется с сияющих высот над каменным мешком. Надменный отрок небрежно отбрасывает выжатую апельсиновую мякоть. Как и было объявлено столетиями ранее: Аллах торжествует, Евангелие плачет… Тут и сок подоспел – пенистый, густой, сводящий рот кислотой.

Старая Акко – седая каргаПрячет от солнца сырые ступениВ переплетениях угольной тени,Тянет меня за собой на рогаК бесу и вниз, за подкладку времен,В дымный чертог циклопической кладки,Где, средиземной глотнув лихорадки,Сходит с ума сицилийский барон.Греков клянет – лекарей и попов,Папских прислужников в Иерусалиме,Злых сарацин, что летят из пустыни,Как саранча на цветенье садов.Крест у лица. Отпущенье грехов.Колокол мерно звучит за стеной.К близкой войне или к близкой кончине?Что же ему остается отныне?Вход или выход? На вечный покой?Неукротимый – он рвется вставать,Тянет к окну ослабелое тело,Море и парус вдали, на пределеСвета. И так тяжело умирать…Кошка-разбойница лапой скребетГолову рыбью и жмурится сыто,Тянется сладко и трет деловитоВ липкую слизь перепачканный рот.Время застыло, а вечность течет…Старая Акко – изворотливая ящерица, юркая притворщица на горячих камнях, хранящая на язычке вкус крови…

Кошек здесь много. Множество кошек, лениво разгуливающих, развалившихся, неслышно исчезающих живыми скрепами света и тьмы. Они не ищут здесь пропитания, они просто ждут, преисполненные достоинства, как боги ждут положенную жертву. С триумфами и поражениями живет мир, и кто-то должен за него отвечать. А кто не справляется – жертвовать.

Свод арки удерживает готовые сомкнуться стены. Лицо молодой женщины мелькнуло в окошке за узорной решеткой. В пространстве приоткрытой двери – бледном сиянии стоящего на ковре телевизора. И пустота…

Впереди свет, сверкающее море, взмах близкого паруса, а рядом, внизу за крепостными зубцами пенные гребешки, слизывающие тусклую зелень с подножия черных глыб. Мальчишки, беспечно свесившие ноги над бьющими водами. Вот это жизнь! Рисунки на стенах – купола, минареты, прилежно раскрашенные цветными мелками. Можно позволить себе детскую наивность – родиться и жить с ощущением хозяина на беззаботном и беспечном празднике.

Контрасты не признают компромиссов. Европа отступила, ее сыновья спорили здесь из гордыни и пафоса, которые создают и столь же неумолимо разрушают империи. Зажатая в каменные тиски византийская церковь, без креста, со сбитой каймой декора и мертвыми окнами, а рядом, с угла, среди все той же назойливой росписи магометанских красот треснувшая порыжелая мраморная стела в честь моряка Олдфилда. Он отражал осаду французской эскадры и пал сорока трех лет отроду. И еще полковник Волнер со своими людьми. Было это 7 апреля 1799 года. Именно здесь, на этих камнях. Два столетия назад…