Полная версия

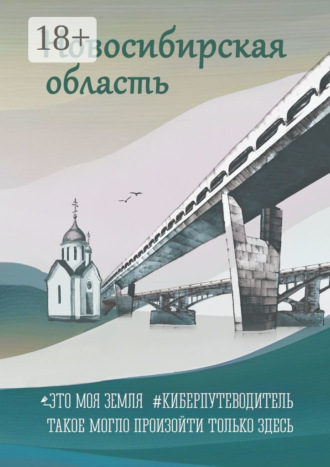

Новосибирская область. Это моя земля. #киберпутеводитель

Новосибирская область. Это моя земля

#киберпутеводитель

Авторы: Маранин Игорь, Бевз Евгений, Забелина Евлампия, Чернакова Юлия, Гордиенко Елена, Рамазанова Анастасия, Лимонов Юрий, Тур Антонина, Браун Эльвира, Мордвинкин Иван, Заречанский Станислав, Прокофьев Егор, Заврин Даниил, Савкина Ксения, Корниенко Екатерина, Александрова Наталья, Неяскина Юлия, Зуев Роман, Султанова Алла, Шкирдова Галина, Каплеева Анна

Андрей Сулейков Продюсер

Олеся Гавриленко Руководитель проекта

Елена Наймушина Главный редактор

Наталия Венедиктова Иллюстратор

Ольга Рыбина Корректор

© Игорь Маранин, 2024

© Евгений Бевз, 2024

© Евлампия Забелина, 2024

© Юлия Чернакова, 2024

© Елена Гордиенко, 2024

© Анастасия Рамазанова, 2024

© Юрий Лимонов, 2024

© Антонина Тур, 2024

© Эльвира Браун, 2024

© Иван Мордвинкин, 2024

© Станислав Заречанский, 2024

© Егор Прокофьев, 2024

© Даниил Заврин, 2024

© Ксения Савкина, 2024

© Екатерина Корниенко, 2024

© Наталья Александрова, 2024

© Юлия Неяскина, 2024

© Роман Зуев, 2024

© Алла Султанова, 2024

© Галина Шкирдова, 2024

© Анна Каплеева, 2024

© Наталия Венедиктова, иллюстрации, 2024

ISBN 978-5-0062-2125-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Благодарность партнерам

Издательство «Это моя земля», жюри литературного конкурса «Новосибирская область. Это моя земля», оргкомитет киберпутеводителя выражают сердечную признательность партнерам проекта, благодаря которым состоялись конкурс легенд и создание сборника:

• Новосибирская областная молодежная библиотека;

• Агентство поддержки молодежных инициатив;

• Муниципальные учреждения культуры Новосибирской области;

• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

• Федеральный центр гуманитарных практик РГГУ;

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гуманитарный университет»;

• Школа дизайна НИУ ВШЭ;

• Президентская платформа «Россия – страна возможностей»;

• Программа «Другое дело»;

• Издательство «Литературная газета»;

• Редакция «Комсомольская правда»;

• Редакция журнала «Мир Музея»;

• Издательство «Аппреал»;

• ОСИГ – Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства;

• Вести Туризм – информационное интернет-агентство;

• Интурмаркет – международная туристическая выставка;

• Brand Analytics – система мониторинга и анализа социальных медиа.

Жюри литературного конкурса

Замшев Максим Адольфович

Российский писатель, поэт и прозаик, публицист, литературный критик, переводчик с румынского и сербского языков.

Председатель Правления Московской городской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России. Заслуженный работник культуры Чеченской Республики (2010). Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Главный редактор «Литературной газеты».

Пищулин Алексей Юрьевич

Директор Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. Главный редактор художественного иллюстрированного журнала «Мир Музея». Сценарист и режиссер телевизионных документальных фильмов.

Сулейков Андрей Владленович

Продюсер Федерального центра гуманитарных практик РГГУ (ФЦГП). Автор курса и преподаватель сторителлинга. Член Союза писателей России. Коллекционер городских легенд.

Маранин Игорь Юрьевич

Новосибирский краевед, писатель-фантаст, поэт. Автор историко-краеведческих бестселлеров «Мифосибирск» (2011) и «Город-вестерн» (в соавторстве с К. А. Осеевым, 2014). Отмечен Почетным дипломом Государственной публичной исторической библиотеки (Москва, 2012).

Гавриленко Олеся Александровна

Главный библиотекарь Новосибирской областной молодежной библиотеки, секретарь Совета молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области.

Предисловие от РГГУ

Новосибирск у большинства ассоциируется с центром науки и промышленного производства. Когда я посещаю этот сибирский город, каждый раз удивляюсь, насколько он эмоционален. Уверена, что это впечатление создается благодаря историям и легендам.

Здесь богатейшая коллекция Рериха соседствует с авиамузеем, где хранится знаменитый «рояль» – истребитель из дельта-древесины. Здесь легендарный сверхмеханизированный синтетический театр планетарно-панорамного типа материализован в Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Узнайте у краеведов, что это здание значит для Эрмитажа! Посетите триумфальную хайтек-арку «Гуси» в технопарке Академгородка, у подножия которой ежегодно проходит фестиваль «СибКрафтФест».

Подобные истории и легендарные сюжеты формируют дух города и региона.

На кафедре общественных связей, туризма и гостеприимства факультета востоковедения и социально-коммуникативных наук, входящего в состав историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, мы проводим курс «Конструктор городских легенд».

Курс разработан экспертами Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. На базе издательского центра РГГУ издано методическое пособие по созданию художественных произведений для продвижения территорий и брендов.

Особенность курса в практико-ориентированности. Его магия в превращении обучаемых в обучающихся. Студенты под руководством наставников создают художественные произведения в процессе обучения. Более того, они направляют эти произведения на открытые литературные конкурсы городских легенд, выступая на равных с профессиональными писателями, краеведами, экскурсоводами, журналистами, работниками музеев и другими авторами. То есть с теми, для кого владение словом и материалом составляет многолетнюю практику. Согласитесь, для принятия такого вызова студентам требуется еще и смелость. Ведь механика конкурсов предполагает размещение работ соискателей на открытых ресурсах во «ВКонтакте». Таким образом, аудиторией индивидуального учебного продукта становятся не только сокурсники и преподаватели, но и все пользователи крупнейшей в Рунете соцсети.

Этой книгой мы чествуем победителей конкурса легенд о Новосибирской области. В сборник «Новосибирская область. Это моя земля» жюри выбрало работы студентов РГГУ – Романа Зуева и Егора Прокофьева. Ребята, горжусь вами!

На курсе студенты осваивают копирайтинг, редактуру, продюсирование, продвижение личного авторского бренда, грантрайтинг, предпринимательство в сфере креативных индустрий. РГГУ участвует в реализации Федеральной программы развития молодежного предпринимательства «Я в деле» для этого создан «Стартап-клуб: инновации и предпринимательство».

Легенды, созданные студентами РГГУ, перспективны для карьерной траектории авторов, например, в направлении контент-маркетинга. Студенты РГГУ смогут материализовать художественные тексты в фильмы, мобильные приложения, видеоигры, графические новеллы. Показать регион жителям и гостям Новосибирской области с новой яркой эмоционально окрашенной стороны.

Новосибирску исполнилось 130 лет. В истории и традиции города и региона отражается слава России, ее безграничный потенциал и роль в развитии мировой цивилизации.

Отрадно, что студенты РГГУ своим талантом и примером поддерживают огонь вдохновения для всех, кто влюблен в Россию. Наша страна известна всему миру, в том числе благодаря творческим личностям прошлого и современности. Знакомясь с уровнем креатива студентов, мы убеждаемся, что в стране созданы все необходимые условия для самореализации и гармоничного развития социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Мы верим, что выпускники РГГУ продолжат мировую славу российских создателей шедевров.

Ольга Вячеславовна Павленко,

первый проректор, проректор по научной работе, профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики ФМОПиЗР ИАИ РГГУ

Предисловие от Федерального центра гуманитарных практик

В 1930-е годы Новосибирск выкормил моего прадеда с женой и детьми, которые пришли сюда из Северного Казахстана, спасаясь от голода. В области до сих пор есть село, где живут казахи. Мне с детства хотелось посмотреть на эти земли – на Обское море и Академгородок, на набережную, на лигров в зоопарке.

Мне показывали город местные мусульмане, преподаватели университета, показывали заботливо и бережно, словно вплетая личные истории в пространство города. Таким его и запомнила – словно сказку «Тысячи и одной ночи» – с тайными молельнями и турецким чаем. Но и университет, и музеи Академгородка, и зоопарк тоже посмотрела.

Авторы этого сборника, так же как и мои сопровождающие, рассказывают каждый свою историю о городе. Собранные вместе эти легенды сплетаются в единый ковер, пестрящий и притягивающий внимание и горожан, и туристов Новосибирска (Ново-Николаевска).

Чтобы не заблудиться в городе, обращайте внимание на навигацию. Для того и создан этот киберпутеводитель.

Ксения Сергазина,

историк религии, доцент РГГУ,

эксперт Федерального центра гуманитарных практик

Предисловие от продюсера

Новосибирск пахнет будущим. Мощнейший афродизиак притягивает и манит. Почему?

Вероятно, потому что образ города формируют те, кто молод, кто полон планов и идей, связанных с регионом, не только для себя, но и для своих детей. Причем, это ощущение молодости совершенно не связано с датой, записанной в свидетельстве о рождении. Подобное чувство возникает не только по отношению к жителям Новосибирской области, но и к местам, достопримечательностям. Вы ведь тоже слышите в звучании слова «Академгородок» нотки юности и смелости?

Эмоциональное ощущение молодости этого сибирского края подтверждается фактами.

Новосибирску в 2023 году исполнилось 130 лет. Новосибирской области – 85 лет.

Спросите знающих, кто основной драйвер в создании художественного образа региона? И вам ответят – Совет молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области, Агентство поддержки молодежных инициатив Новосибирской области и Новосибирская областная молодежная библиотека.

Именно благодаря этим организациям в июне 2023 года в Новосибирске состоялась Межотраслевая дизайн-сессия «Инструменты формирования культурных кластеров и развитие индустрии туризма в регионе», участники которой решили организовать конкурс «Новосибирская область. Это моя земля» при поддержке Федерального центра гуманитарных практик РГГУ. В результате, для участия в конкурсе было допущено 69 заявок, соответствующих творческо-техническому заданию. Жюри оценило работы и выбрало 21 рассказ для включения в сборник.

Кто же эти авторы, приславшие работы на конкурс? Опытные писатели, краеведы и работники учреждений культуры Новосибирской области, журналисты, экскурсоводы. Но если присмотреться к победителям, обнаружим, что треть из них – это студенты, в том числе из федеральных вузов: Школы дизайна НИУ ВШЭ и РГГУ.

Стивен Кинг, тиражи которого превысили 350 млн экземпляров говорил: «Если вы хотите стать писателем, вы должны делать две вещи выше всех остальных: много читать и много писать». Слог молодых авторов, начитанных, насмотренных и заинтересованных в самореализации в сфере креативных индустрий, звучит убедительно, притягательно.

Я счастливый человек, потому что, готовя это вступительное слово, точно знаю дату своей следующей поездки в Новосибирскую область, где смогу увидеть достопримечательности глазами авторов легенд и вдохнуть ароматы города, пахнущего будущим.

Андрей Сулейков,

эксперт Федерального центра гуманитарных практик,

преподаватель сторителлинга, продюсер

Предисловие от областной молодежной библиотеки

Ни одна экскурсия по городу не обходится без легенд. Сухие исторические факты не запоминаются так, как яркие, красочные, атмосферные истории. Именно эти истории участники экскурсий потом пересказывают своим близким.

Сотрудница Новосибирской областной молодежной библиотеки Дарья Свиридова на протяжении двух лет проводит экскурсию «Один день в Новониколаевске» (мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта»). Участники в ходе прогулки по центру города Новосибирска посещают не самые очевидные, но одни из самых интересных достопримечательностей времен зарождения города, рассматривают архитектуру, которую видели гости и жители молодого города, гуляя по его улицам.

Знакомство со старым городом начинается как раз со здания Новосибирской областной молодежной библиотеки – памятника архитектуры регионального значения (Новосибирск, Красный проспект, 26). Это сооружение окутано множеством тайн, которые стали поводом для создания легенд.

Одна из них рассказывает о том, что в засыпанных подвалах здания, построенного в 1908 году и принадлежавшего ранее Русско-китайскому банку, до сих пор хранится золото Колчака – часть золотовалютного запаса России, – которое перевозил по Транссибу эшелон адмирала Александра Васильевича Колчака, спасая от Красной Армии и чехословацких войск. В ночь с 19 на 20 ноября 1919 года адмирал Колчак прибыл в город Новониколаевск (ныне Новосибирск) и оставался в нем на протяжении двух недель. Тогда часть золотого запаса и была спрятана в подвалах здания, где сейчас находится Новосибирская областная молодежная библиотека. В начале 2000-х в подвале этого здания была найдена и раскопана комната, которой таинственным образом не было на плане. Но если нашли одну, то ведь есть вероятность найти и другие, которые как раз и могут скрывать то самое золото…

В районах Новосибирской области есть территории с более чем 300-летней историей. Как старшие товарищи Новосибирска – молодого 130-летнего города, они располагают более масштабным фондом легенд, которые передаются жителями из поколения в поколение и транслируются туристам.

Такими историями специалисты учреждений культуры делились в июне 2023 года на дизайн-сессии «Инструменты формирования культурных кластеров и развитие индустрии туризма в регионе». Организатором мероприятия – Советом молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области и участниками было с удивлением отмечено, что представители разных районов нашей большой области не знакомы с туристическими объектами друг друга и многое, услышанное на мероприятии, в том числе и легенды, стало для них открытием. Тогда и родилась идея создания электронного сборника легенд о Новосибирской области, который позволит познакомить жителей и гостей нашего региона с ее историей, достопримечательностями, людьми, важными историческими событиями, флорой и фауной, а еще поможет самостоятельно построить туристический маршрут и посетить интересные объекты, описанные в легендах.

Все истории, вошедшие в настоящий сборник, уникальны, иллюстрируют традиционные духовно-нравственные ценности и содействуют повышению ценности проживания в Новосибирской области для местных жителей, а также привлекательности региона для посещения или переезда.

Надеюсь, что эти легенды вдохновят творческих личностей, по их мотивам будут созданы фильмы, комиксы, театральные постановки, экскурсионные маршруты, мобильные приложения, видеоигры, музыкальные произведения и другие продукты креативных индустрий.

Олеся Александровна Гавриленко,

главный библиотекарь Новосибирской областной молодежной библиотеки, секретарь Совета молодых специалистов при Министерстве культуры Новосибирской области

Предисловие от Александра Израйлева

Успешно завершившийся вариатив Андрея Сулейкова «Сторителлинг» очередной раз показал, как навыки креативной работы с легендами и мифами территории позволяют создавать уникальные медийные продукты, обладающие крайне высоким маркетинговым потенциалом. Профессионально разработанные городские истории становятся популярным инструментом для развития как внутреннего туризма, так и для формирования локальной идентичности у местных жителей.

Как руководитель Центра территориального брендинга НИУ ВШЭ, привычно работающего с дизайн-кодами и концепциями, маркетинговыми стратегиями и классической рекламой в городской среде, я особенно ценю возможность познакомить читателей с новыми подходами к работе с городской идентичностью.

Убежден, что художественные образы мест, создаваемые студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ, заслуживают внимания при разработке бренд-стратегии территории и могут стать основой для новых туристических маршрутов, знаковых городских событий и медиапродуктов. Представленные в сборнике работы и их авторы – прекрасный пример того, как подобный подход к созданию историй имеет потенциал стать ключевым драйвером развития территории и источником для привлечения партнеров, инвесторов и медиа.

руководитель Центра территориального брендинга НИУ ВШЭ, учредитель фонда «Территориальное развитие и продвижение», руководитель проектов по созданию бренда «Культура Сургута» и стратегическому исследованию г. Одинцово Александр Израйлев,

Предисловие

от Игоря Маранина

Это моя земля.

Так и хочется поставить восклицательный знак, но задумаешься на мгновение и понимаешь – он лишний. Спокойная точка гораздо выразительнее восторженного восклицания, она не удивляется, она утверждает: это моя земля со всеми ее чудесами, природными и рукотворными. Новосибирская область, легенды которой собраны под обложкой данной книги, лежит севернее Алтая и западнее Кузбасса, на западе ее – степи и озера, на востоке – леса и горы, а с юга на север тянется Обское водохранилище, которое местные жители гордо называют морем.

Легенды Новосибирского Приобья столь же разнообразны, как и его природа. Самые обычные люди собрали их и прислали на конкурс, организованный Федеральным центром гуманитарных практик, журналом «Мир Музея», Новосибирской областной молодежной библиотекой, Агентством поддержки молодежных инициатив, Школой дизайна НИУ ВШЭ. Затем специальное жюри отобрало лучшие из присланных рассказов. Авторы их уверены: прочитав книгу, ты, дорогой читатель, захочешь увидеть описанные места собственными глазами. Чтобы потом по праву соотечественника с гордостью заявить: это моя земля.

Добро пожаловать в мир новосибирских легенд!

Игорь Юрьевич Маранин,

новосибирский краевед, писатель-фантаст, поэт

История о том, как оркестр Каца футболистам помешал

Игорь Маранин

В шестидесятых годах прошлого века классическая музыка и дворовый футбол были невероятно далеки друг от друга и в городском пространстве пересекались крайне редко. Симфонический оркестр – это концертные залы, ряды мягких зрительских кресел, обтянутых тканью, строгие костюмы и вечерние платья. А дворовая команда – поле с вытоптанной травой, болельщики, лузгающие семечки на деревянных скамьях, и двадцать два игрока в майках, трусах и бутсах. Но волею случая и хорошей погоды в один из солнечных июльских дней хрущевской оттепели Новосибирский симфонический оркестр под управлением Арнольда Каца вынужден был репетировать по соседству со спортплощадкой, на которой в этот момент бились кость в кость две футбольные команды. Случилось это в Красноярске, во время гастролей.

Новосибирский симфонический оркестр был создан в 1956 году почти случайно. Во времена плановой экономики создание подобных коллективов происходило строго по плану, разработанному и принятому на грядущие пять лет в Министерстве культуры СССР. Только непосвященному в артистическую кухню человеку кажется, что оркестр не имеет отношения к экономике, а на самом деле – это большое штатное расписание, зарплаты музыкантам, покупка дорогих инструментов, предоставление коллективу помещения, организация выступлений и так далее и тому подобное. Порою в планировании случались накладки – из тех, о которых говорят: «правая рука не знает, что делает левая». Правая рука Министерства культуры запланировала на 1956 год создание симфонического оркестра в Челябинске, а левая как раз достроила драматический театр. Появление двух больших коллективов в один год в провинциальном городе чиновники сочли неуместным, и оркестр «зарезали». Тут-то и подсуетился Новосибирск, перехватив штатное расписание музыкантов, а руководить им пригласил молодого энергичного дирижера Арнольда Михайловича Каца. И вот прошло несколько лет, оркестр заявил о себе, проехал с гастролями по Сибири и оказался в городе Красноярске.

В те годы футбол в стране переживал настоящий бум. В 1960-м сборная СССР стала чемпионом Европы, а через два года дошла до ¼ финала чемпионата мира. Мяч гоняли все – от мальчишек во дворах до рабочих на заводских стадионах. Не простаивала и спортплощадка красноярского парка культуры и отдыха, где тренировались и играли энтузиасты кожаного мяча самого разного возраста. Рядом со спортплощадкой, отделенная кустарниками, располагалась сцена-ракушка, популярное место выступления артистов еще с довоенных времен. На ней-то и предложили репетировать новосибирским музыкантам.

Кац был строг к условиям приема своих музыкантов. Однажды во время гастролей оркестру предложили для переезда на Сахалин… рыбацкий сейнер. Для филармонии такой вариант был выгоден: меньше расходов. Кац возмутился и наотрез отказался от сейнера – он готов был сорвать гастроли, но везти инструменты и музыкантов среди рыбацких сетей ему казалось кощунственным. И добился, что всем купили билеты на пассажирский корабль. Но против парковой эстрадной «ракушки» он возражать не стал.

Во-первых, хороших концертных площадок в те годы в Красноярске попросту не было: в лучшем случае ими становились сцены местного драмтеатра или музыкального училища. Зимой гастролерам приходилось выступать и в помещениях краевой партийной школы, и в цехах паровозоремонтного и комбайностроительного заводов, и в аудиториях политехнического института. Во-вторых, на этой ракушке выступали многие известные музыканты вроде оркестров Марксона или Николаевского. Про святое место говорят – «намоленное», пропитанное молитвами и духовными смыслами. За тридцать лет эстрада в красноярском парке впитала в себя волнение скрипок и дыхание флейт многих известных ансамблей, и стала намоленным местом для любого музыканта.

И оркестр, и его дирижер начали репетицию в некотором волнении. Альтист Сергей Кручинин вспоминал: «Арнольд Михайлович, возбужденный музицированием, остановился в том месте вальса, где оркестр не слишком дружно выполнил его жест.

– А знаете, как здесь дирижировал светлой памяти Штейнберг Лев Петрович? Вот так!

И спев первые шесть нот «Венского вальса», которые вы, конечно, все знаете, и одновременно дирижируя, он повернулся к воображаемой публике, сделав маленькую люфт-паузу, во время которой лихо подкрутил «штейнберговский» ус («для дам») и, закруглив этот шикарный жест, показал оркестру продолжение восхитительной фразы вальса».

И вдруг в это одухотворенное настроение, в этот торжественный музыкальный лад вплелись резкая трель судейского свистка и азартные крики футболистов, не стесняющихся в пылу борьбы крепких выражений. На соседней спортивной площадке шел футбольный матч. Музыканты продолжили репетировать, но уже без прежнего настроения, то и дело отвлекаясь на посторонний шум. Кац хмурился и больше не подкручивал воображаемые усы. Прошло минут десять или пятнадцать этого незримого противостояния двух акустических миров – строгого музыкального и хаотического футбольного. В конце концов мяч, закрученный кем-то из спортсменов, вылетел за пределы площадки, просвистел мимо музыкантов и ускакал в густую траву. Вслед за ним появился раскрасневшийся молодец пролетарского вида в майке с надписью «Динамо». Арнольд Михайлович гневно обернулся к нему и язвительно спросил:

– Мы вам не мешаем?

– Ужасно мешаете, – искренне ответил спортсмен. – Свистка судьи не слышно!

Отыскав мяч, он вернулся на спортплощадку. Уступать никто не хотел: и репетиция, и матч продолжались: музыка мешала игрокам, свистки и крики – оркестрантам. В общем, в матче между новосибирскими музыкантами и красноярскими футболистами вышла нулевая ничья.