Полная версия

Появление героя. Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII– начала XIX века

«Заира» была написана в 1732 году, отчасти в ответ на претензии критиков, упрекавших автора в том, что любовь не занимает в его трагедиях достаточного места (см.: Carlson 1998: 42). Вольтера интересовала философская и политическая проблематика – пьеса посвящена пропаганде веротерпимости, – но реализуется эта задача через любовный сюжет. Христианка Заира, в раннем детстве плененная мусульманами, живет при дворе султана Оросмана и ощущает себя естественной и неотъемлемой частью мира, в котором она выросла:

Мы с детства, следуя заботе и примеру,Слагаем строй души и укрепляем веру;На Ганге идолы б внимали мой обет,В Париже – Иисус, в Солиме – Магомет.Все воспитание. Рука отцов чеканитВ сердцах детей узор, что после духом станет.(Вольтер, Бомарше 1987: 18; ср.: Voltaire 2004: 71)Для автора главный смысл этого монолога состоял в том, чтобы показать, что религия – лишь часть обычаев и привычек, усвоенных человеком с детства, и проливать из-за нее кровь нелепо. Но для смолянок, оторванных от своих домов и семей и перенесенных в совершенно новую среду, слова эти говорили и об абсолютной власти воспитания над человеком. В стенах института им предстояло родиться заново. Своим преображением Заира полностью обязана Оросману, страстно влюбившемуся в пленницу и сумевшему вызвать в ней столь же сильное ответное чувство. Оросман готовит Заиру себе в жены и осыпает ее щедрыми дарами, но для счастья ему необходимо, чтобы в решении пленницы связать с ним свою судьбу не было и тени принуждения. Для него постыдно даже думать о власти над своими рабынями, которой пользовались владыки Востока:

Нет, я люблю и жду, что Вы, Заира, самиЛюбовь мне дарите в обмен на страсть и пламя. <…>И стать супругами тогда лишь мы должны,Когда и вы ко мне такой любви полны.Иначе будет брак, как всякий плен, опасным,И, счастья вам не дав, я стану сам несчастным.(Вольтер, Бомарше 1987: 21; ср.: Voltaire 2004: 73–74)Второй пьесой, которую поставили смолянки, была трагедия А. П. Сумарокова «Семира». В своих трагедиях Сумароков во многом ориентировался на Вольтера, и связь «Семиры» с «Заирой» вполне очевидна. Семира, как и героиня французского драматурга, воспитывалась при дворе мудрого властителя, свергнувшего с трона ее отца. Однако сумароковский Олег, оказывая пленнице различные милости, готовит ее в жены не себе, но своему сыну. Мы не знаем, участвовала ли Глафира Алымова в постановке «Заиры». В «Семире» она играла служанку и наперсницу главной героини, роль которой исполняла любимица императрицы Левшина (см.: Всеволодский-Гернгросс 1913: 381–382).

Таким образом, две первые постановки институтского театра затрагивали тему отношений между воспитателем и воспитанницей, причем в одной из них облеченный властью наставник рассчитывал стать мужем своей героини, а в другой отцом. Именно такой выбор предложил Бецкой своей питомице. Две комедии, сыгранные воспитанницами в том же 1772 году, устроены точно таким же образом.

Обе комедии принадлежали Вольтеру, и императрица с гордостью извещала автора об этих постановках (Там же, 377). Первая, «Нанина», рассказывает о любви графа д’Ольбана к простой девушке, воспитанием и образованием которой он занимался в своей усадьбе, в частности давая ей читать книги о равенстве людей всех сословий. Когда Нанина сетует на то, что граф делает ей слишком много подарков, тот отвечает:

Pardon. J’en agis comme un père,Un père tendre а qui sa fille est chère. <…>De la fortune il faut venger l’injure:Elle vous traita mal: mais la nature,En récompense, a voulu vous doterDe tous ses biens; j’aurais du l’imiter.[Я поступаю в том как отец, как отец который наполнен любви к своей дочери <…> в единственном намерении мстить за несправедиливость фортуне, которая тебя больше всех обидела; и когда природа в воздаяние наградила тебя всеми своими дарами, я считал за должность подражать ей.] (Voltaire 2004: 246; рус. пер. И. Ф. Богдановича: Вольтер 1766: 39–40)

Граф «ведет себя как отец» и воспитывает Нанину как дочь, но в итоге после сложных перипетий становится ее мужем. Напротив того, во второй поставленной комедии, «Блудный сын», благородный старый Эвфемон помогает прекрасной Лизе, дочери скряги Рондона, выйти замуж за своего сына, которого тоже зовут Эвфемон. Юноша, поддавшись влиянию ложных друзей, поначалу становится было на путь порока, но потом возвращается к верной ему возлюбленной, а Лиза тем самым становится дочерью старого Эвфемона.

Невозможно утверждать, что, выбирая пьесы для постановки, Бецкой собирался представить Глафире Алымовой два варианта развития их отношений, хотя это совсем не исключено. Важнее, что совпадения указывают на связь этих отношений с театральным репертуаром эпохи.

Переживания и поведение Ивана Ивановича не слишком отличались от страстей и поступков его сценических прототипов. Если герои Вольтера осыпали возлюбленных щедрыми дарами, проявляли неизменную готовность исполнить любое их пожелание и яростно ревновали их к воображемым молодым соперникам, то Бецкой также дарил ей наряды и книги[32], оказывал по ее ходатайствам многочисленные милости другим смолянкам и устраивал ей чудовищные сцены ревности из-за ухаживаний поклонников, в данном случае вполне реальных.

Очевидно, что в соответствии с сюжетной логикой и Оросман, и граф д’Ольбан должны быть намного старше Заиры и Нанины, но оба они изображены Вольтером как привлекательные мужчины в расцвете сил, вызывающие в душах своих возлюбленных сильное ответное чувство. Между тем возраст Бецкого был предметом постоянных насмешек воспитанниц и императрицы. «В его годы гораздо более говорят об упражнениях, требующих силы и ловкости, нежели делают их на самом деле», – написала Екатерина Левшиной об обещании Бецкого самому научить смолянок плавать. Ее корреспондентка тут же подхватила этот игриво-насмешливый тон по отношению к попечителю (см.: Майков 1896: 328–329). Трудно представить себе, что другие девицы оставались в стороне от этих шуток.

Помимо благородных героев в театральных представлениях того времени действовали и злодеи, пытавшиеся добиться любви зависимых от них героинь угрозами или обманом. Такого рода персонажей изображали и Вольтер в «Магомете» и «Альзире», и Сумароков в «Синаве и Труворе» и «Дмитрии Самозванце». Причем если в «Андромахе» Расина, служившей для них обоих образцом, страсть, толкающая к преступлению, возникает по воле рока и не подлежит человеческому суду, то для драматургов XVIII века принуждение к брачному союзу становится символом насилия и тирании.

«Bon papa» Иван Иванович мало подходил на роль злобного тирана, зато в комическое амплуа старого опекуна, домогающегося взаимности молодой воспитанницы, он вписывался идеально. Мольеровскую «Школу жен», где выведен подобный характер, Бецкой мог видеть в Париже или в театре Зимнего дворца в 1764 году в год открытия Воспитательного училища, а «Севильский цирюльник» Бомарше был поставлен в Комеди Франсез в 1775-м. В России эта прославленная комедия была сыграна перед императрицей, наследником и прусским принцем в царскосельском театре 10 мая 1776 года (см.: Evstratov 2012 II: 21, 49), через десять дней после первого выпуска Смольного института, состоявшегося 30 апреля (см.: Черепнин 1915 III: 117). Для придворных посещение спектаклей, на которых изволила присутствовать государыня, было служебной обязанностью, тем более если ее сопровождали высокие иностранные гости. Почти наверняка Бецкой должен был не только смотреть это представление, но и восхищаться им, поскольку Екатерине пьеса понравилась (см.: Вацуро 1974: 205).

Чувства опекуна Бартоло к его воспитаннице Розине изображено Бомарше как настоящая страсть (см.: Rex 1995). «Пусть лучше она плачет от того, что я ее муж, чем мне умереть от того, что она не моя жена», – говорит он в ответ на совет учителя музыки Базиля не «учинять насилия над сердцем» девушки. В примечании к одной из реплик Бартоло Бомарше замечает, что «в молодые годы ему довелось сочинить трагедию» (Вольтер, Бомарше 1987: 121, 84). Однако его трагическая страсть выражается то в попытках запереть Розину, то в интригах и клевете – других средств в арсенале влюбленного старика, которого, по словам графа Альмавивы, отделяют от возлюбленной «по крайней мере три поколения», попросту нет. «Присутствие молодой женщины и преклонный возраст – вот отчего у стариков заходит ум за разум», – резюмирует эту ситуацию Фигаро (Там же, 1987: 102, 120).

Поведение Бартоло очень напоминает маневры Бецкого, как они описаны в «Памятных записках»:

Он употребил все свое влияние на меня: соблазнительныя обещания, горесть его и отчаяние, котораго я не могла выносить. Ласки его сменялись угрозами. Наконец он заставил г-жу Лафон написать письмо, исполненное упреков, в котором она мне доказывала, что я буду самая неблагодарная девушка, если откажусь выйти за Бецкаго. <…> Перед алтарем, будучи посаженым отцем, он представлял мне примеры замужеств, расходившихся во время самого обряда венчания, и подстрекал меня поступить таким же образом (Ржевская 1871: 29–30).

Иван Иванович удалял от Алымовой близких ей людей, пытался влиять на нее через своих подручных, ссорил ее с Ржевским, стремясь, с одной стороны, возбудить в женихе ревность, а с другой – «очернить» его в глазах Глафиры Ивановны. У Бомарше опекун в какой-то момент сумел воспользоваться тем, что граф первоначально представился Розине как бакалавр Линдор, и уверил девушку, что тот ухаживает за ней не по любви, а по поручению неведого ей Альмавивы. Обманутая Розина, разъяренная и на Линдора, и на Альмавиву, едва не соглашается выйти замуж за опекуна. Похоже, что сходным образом действовал и Бецкой, убедивший свою воспитанницу, что граф Брюль, с которым Глафира Алымова, как и Линдор с Розиной, «занимались вместе музыкой», хочет жениться на ней, чтобы сделать любовницей цесаревича.

Мы можем точно датировать эти события по дневнику французского дипломата шевалье де Корберона. 30 декабря 1776 года он записал:

Дела Брюля, по-видимому, налаживаются. Великий князь от имени Императрицы предложил ему жениться на Левшиной или Алымовой с правом отказаться, что он и сделал по отношению к первой, в чем я его вполне оправдываю. Левшина не умна, бесхарактерна и, должно быть, надоела Императрице, которая желает от нее отделаться, что делает отказ от нее затруднительным. Алымова – нечто совсем иное, да она и нравится Брюлю. Великий князь и великая княгиня, при которой она состоит, с большим интересом относятся к ее замужеству (Корберон 1907: 150).

Ситуация, однако, резко изменилась уже на следующий день. По словам Корберона, цесаревич слишком поторопился привести дело к развязке, и напуганная («intimidée») Алымова увидела в этом предложении лишь желание удалить ее от великой княгини и наотрез отказала Брюлю, что весьма разгневало наследника престола. Как писал автор дневника, Алымова «только плачет, когда ей говорят об этой женитьбе» (Corberon 1901: 83)[33].

Понятно, что ссылка Глафиры Ивановны на желание оставаться при великой княгине была обычной отговоркой – любое замужество предполагало бы такой исход, и меньше чем через полгода она так или иначе оставила обязанности фрейлины, выйдя замуж за Ржевского (см.: Корберон 1907: 174). Она плакала, потому что подозревала в неблаговидных мотивах человека, которого, по ее собственному позднейшему признанию, «могла бы полюбить» и «охотно бы избрала»:

Видя, что борьба ему не под силу, Ив. Ив. выдумал хитрость, вследствие которой я почувствовала отвращение к ухаживанию графа и к участию Великаго Князя. Он представил мне дерзость их намерений. Я пришла в негодование, отказала наотрез и не велела мне поминать об этом. Великий Князь, заметивший мое расположение к графу, котораго он очень любил, весьма удивлен был моим отказом, причиной котораго я выставляла слухи о скорой женитьбе графа; но так как это были лишь сплетни, Великий Князь не терял надежды победить мое упрямство и всеми силами старался об этом. Настойчивость его еще более убеждала меня в истине всего слышаннаго о нем (Ржевская 1871: 23–24)[34].

Павел Петрович и граф Брюль, в отличие от Альмавивы и Линдора, не были одним и тем же лицом, и такого рода недоразумение не могло иметь столь же благополучного разрешения, какое оно получило в комедии. К тому же мы, разумеется, не знаем, не имели ли предостережения Бецкого под собой каких-то оснований. Так или иначе, графа Ивану Ивановичу удалось устранить, но в Ржевском он, подобно Бартоло, оказавшемуся бессильным перед Альмавивой и его пройдохой слугой, «напал на человека, который был хитрее его» (Там же, 22).

Чтобы избежать нежелательных параллелей, Бецкому требовалось внушить императрице, двору, а во многом и себе самому, что его приемная дочь сама прониклась к нему нежными чувствами, а не стала жертвой принуждения. Иначе он сам оказался бы непросвещенным тираном и насильником, наподобие тех его современников, у которых он забирал детей, чтобы воспитать из них «новых отцов и матерей».

Последней пьесой, сыгранной в Смольном в 1776-м, в год первого выпуска (точная дата спектакля неизвестна), была комическая опера «Башмачки» («Sabots») по либретто Жана Казотта и Мишеля-Жана Седена. Опера начинается с арии старого крестьянина Луки, влюбленного в юную пастушку Бабетту:

À mon âge être amoureuxJe peste, j’étouffe, j’enrageSi j’en croyois mon courage,Je m’arracherois les cheveuxO l’imbecile; O la bêteSe mettre l’amour en têtePor qui? Pour un fillete!Il faut que je me souffletePin, pan, pin, pan, pan! O la bêteVa, cour au pieds de ta filletePleurer; gémir; fair le langoureux.[Быть влюбленным в мои годы, я злюсь, я задыхаюсь, я бешусь! Если бы я верил в свою храбрость, я бы выдрал себе волосы. О глупец, о дурак, думать о любви, к кому, к девчонке! Мне надо отвесить себе оплеуху. Пин, пан, пин, пан, пан, о дурак! Иди, беги к ногам своей девчонки, плакать, стенать, изображать влюбленного (фр.)] (Casotte et Sedaine 1770: 3)

Естественно, Бабетта влюблена в молодого Колина. В итоге Лука приходит в чувство и решает жениться на матери Бабетты, став тем самым отцом девушки. Он проходит путь, прямо противоположный проделанному графом д’Ольбаном, который стал мужем Нанины, хотя поначалу воспитывал ее как дочь. Мы не знаем, кому принадлежал выбор этой пьесы для постановки. Скорее всего, чтобы решиться на дружескую шутку над наставником, расшалившиеся барышни должны были получить благословение от самой государыни.

«Как отец, он необходим был для моего счастия, единственное же его желание было сделаться моим мужем», – писала Глафира Ивановна (Ржевская 1871: 29). С течением времени она все хуже понимала логику поступков и переживаний своего покровителя и в конце концов пришла к выводу, что его поведение было исключительно игрой на публику. «К чему было стараться уверить свет, что страсть была с моей стороны, а что он женится на мне из желания осчастливить меня?» (Там же, 33) – спрашивала она в «Памятных записках». Однако, предполагая исключительно показной характер мотивов Бецкого, Глафира Маскле была права лишь отчасти.

Как человеку, принадлежавшему уже совсем иной эпохе, научившей ее отделять внутреннее от внешнего, ей было трудно представить себе, до какой степени переживания людей времен ее юности были неотделимы от форм их репрезентации. Драма Бецкого состояла в том, что он исполнял пред своей возлюбленной, всеми смолянками, двором и императрицей одну роль, а аудитория упорно видела его в другой.

Перед свадьбой, как написано в мемуарах, Ржевский и Алымова вернулись ко двору, где, по ее словам, «все принимали живое участие» в ее замужестве, «восхваляли» жениха и невесту, порицали их «гонителя» и советовали «скорее окончить дело, чтобы избавиться новых преследований» (Там же, 29).

Нет сомнения, что восприятие двора полностью определялось реакцией главного зрителя. Государыня пересела в ближнюю ложу и задала эмоциональную матрицу, в рамках которой все придворные должны были воспринимать происходящие события. На сей раз этого жеста оказалось достаточно, чтобы обеспечить разыгрывавшемуся действу «желаемое» завершение и задуманный назидательный эффект. В другом, отчасти сходном случае императрице пришлось самой ставить спектакль.

Редкая вещь

По канонам комедии XVIII века, влюбленным полагалось преодолевать препятствия к своему соединению. Самым распространенным из них было сопротивление родителей и опекунов, принуждающих героиню к нежеланному браку. Так устроена и большая часть пьес, написанных самой Екатериной, начиная с ее первой комедии «О, время!», где молодому человеку и его покровителю удается вызволить возлюбленную из плена трех злобных теток.

В домашней тирании и принуждении чувств императрица видела эмблему старого мира, от которого она избавляла новую Европейскую Россию. Эти представления отразились в постановке, осуществленной ей в последние годы царствования. Именно здесь нашли наиболее полное воплощение символические модели чувств, призванные служить образцами для ближайшего окружения, двора и всей образованной публики (см.: Зорин 2006).

29 января 1790 года государыня смотрела в Эрмитажном театре комическую оперу «Дианино древо» композитора В. Мартина-и-Солера, которого она уже пригласила в Петербург в качестве придворного композитора (cм.: Link 2010). Либретто оперы написал прославленный либреттист Л. Да Понте, а перевел на русский язык старейший актер русского театра И. А. Дмитревский. Партию Амура исполняла юная воспитанница Императорского театрального училища Лиза Уранова. Екатерина сочла, что «La pièce n’a pas le sens commun» [«В этой вещи нет здравого смысла» (фр.)], но похвалила «Лизу и музыку» (Храповицкий 1901: 324). На следующий день эта тема была продолжена. «Разговор о Л<и>з<е>, Санд<унове>, pourquoi les empêcher de se marrier? [зачем мешать им пожениться? (фр.)] Пожалован ей перстень с 300 рублями, и при отдаче приказано сказать, что вчерась пела о муже, то бы никому, кроме жениха не отдавала» – это высочайшее повеление занес в свой дневник А. В. Храповицкий, секретарь императрицы и одновременно управляющий императорскими театрами (Там же, 324).

Государыня продемонстрировала исключительную осведомленность в жизни театральной труппы. Она знала и о романе дебютантки с актером Силой Сандуновым, прославившимся исполнением ролей слуг, и о препятствиях к их браку – интерес к юной певице, проявленный графом А. А. Безбородко, уже стал к тому времени предметом сплетен в придворных кругах. Судя по тональности обращенного к молодой актрисе назидания беречь девичью честь, государыня полагала, что есть основания тревожиться на этот счет. Во всяком случае ее распоряжения были ясными и недвусмысленными. Разрешение от дирекции театра на венчание Лиза Уранова и Сила Сандунов получили, но в 1790 году их свадьба так и не состоялась, поскольку графу в конце концов удалось добиться своего.

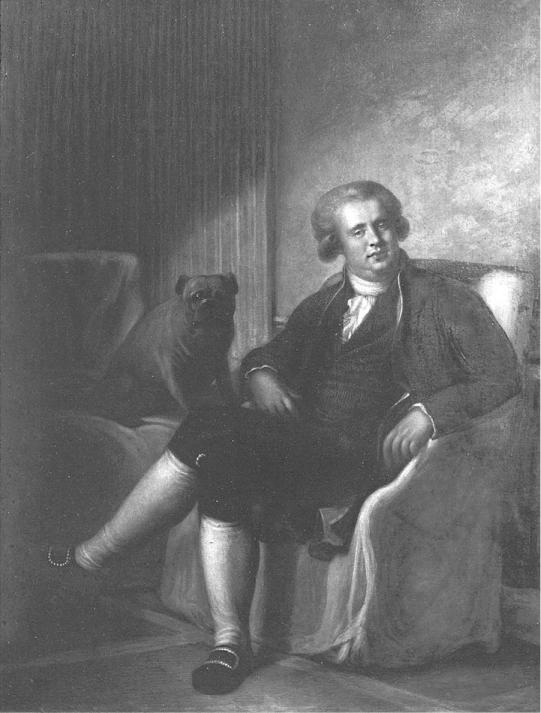

И.-Б. Лампи. Портрет Александра Андреевича Безбородко

Безбородко был ближайшим сотрудником императрицы в области внешней политики. В это время на плечах Екатерины были войны с Турцией и Швецией, угроза создания антироссийского союза между Англией и Пруссией, а также последствия Французской революции и кризис в Польше. В таких обстоятельствах граф, вероятно, рассчитывал, что монархиня не будет слишком сильно гневаться на него по столь ничтожному поводу. Однако он, как и большинство европейских государственных деятелей того времени, недооценил железную волю самодержицы.

В августе того же года Лиза Уранова была введена в комическую оперу «Редкая вещь» («Cosa rara»), принадлежавшую тому же составу авторов – В. Мартину-и-Солеру, Л. Да Понте и И. А. Дмитревскому (см.: Гозенпуд 1959: 175–176). Опера начинается с того, что крестьянка Лила бросается в ноги к испанской королеве Изабелле и просит избавить ее от домогательств местного алькальда и отдать замуж за ее возлюбленного Любима, который хитростью или насилием «удален из села». Тронутая Изабелла повелевает вельможе Коррадо и своему сыну сторожить Лилу до окончания разбирательства. Оба они пленяются красотой прекрасной крестьянки и пытаются соблазнить ее бриллиантами, однако Лила остается неколебимо верна своему суженому. «Как знатного вельможу я вас почитаю, как надзирателя уважаю, как человека в старых летах люблю, как волокиту ненавижу, как соблазнителя презираю и гнушаюсь», – говорит она Коррадо (Да Понте 1791: 8, 39).

В соответствии с законами жанра этот мелодраматический сюжет оттенен комической парой. Подруга Лилы Гита существенно уступает главной героине по части патетичности. Она игрива и склонна к лукавству, однако ее добродетель столь же незыблема. Именно она, как и полагается субретке, исполняет главную моралистическую арию:

Престаньте льститься ложноИ мыслить так безбожно,Что деньгами возможноВ любовь к себе склонить.Тут нужно не богатство,Но младость и приятство.(Там же, 63)Благодаря королеве вся коллизия в конце концов разрешается благополучно. Соблазнители раскаиваются, а обе девушки, щедро вознагражденные Изабеллой за свои строгие правила, венчаются с сужеными. Роль Гиты досталась Лизе Урановой. Произнося со сцены реплики, вроде «вы, господа, думаете, что женщин так же за деньги покупать можно, как собак, лошадей и кареты, однако ж, не всех» (Там же, 61), и принимая по роли награду от королевы за добродетель, Лиза должна была вспоминать про перстень, подаренный ей императрицей, и про невыполненное наставление хранить верность жениху.

Житейская коллизия развивалась куда менее пасторально, чем театральный сюжет. Позднее Елизавета Уранова описывала в прошении Екатерине ее перипетии:

Я государыня имела жениха, который своею ко мне привязанностью стоит всей моей горячности и любви, и была равна с ним состоянием и чувствиями. Я решилась разделить с ним судьбу мою, на что он и я получили от директоров и позволение, и ничем другим я не была занята, кроме моей должности и привязанности к человеку, в котором я полагала все мои благополучия, но вдруг открылись хитрые и по молодости моей непредвиденные действия, которые невольно отогнали от меня моего жениха. Я увидела, но поздно, что нужно было только меня расстроить в душе моей и воспользоваться моей неопытностью. Прости Государыня, что я всего того не могу начертать, что со мной происходило и что за угрызение ощущала в душе моей, заслужа и справедливое отвращение жениха моего и любовника, и все оное время я не имела свободного часа от моего раскаяния – и ужас и стыд попеременно царствовали в душе моей (Горбунов 1904: 325).

Действительно, 11 сентября 179 °Cила Сандунов был уволен из театра. Он ходатайствовал перед театральной дирекцией о прибавлении жалованья и разрешении сыграть бенефис, но в ответ получил увольнение, а на бенефис, по уверениям дирекции, требовалось «особое Ее Императорского Величества повеление» (Архив дирекции 1892, отд. I: 70; отд. II: 367–368). Почти наверняка ссылка на необходимость получить особое повеление была завуалированной формой отказа, однако актер сразу же обратился к государыне с прошением, в котором признания, что его хотят «вытолкать из города» «за любовь и за помышления о женитьбе», оказались самым замысловатым образом переплетены с сетованиями о потере «прибавки и места». Сандунов просил императрицу не о дозволении соединиться с возлюбленной, но только о денежном вознаграждении за претерпленные гонения (ОР РГБ. Ф. 199. Cобрание Никифорова. Оп. 1. Ед. хр. 634; ср.: Гозенпуд 1959: 39). Актер уже осознал свою неспособность тягаться с всесильным канцлером и не рассчитывал вернуть невесту.

Екатерина пошла навстречу Сандунову и разрешила ему задержаться в Петербурге и сыграть бенефис. Кроме того, она выразила Храповицкому свое недовольство. Летом, обсуждая с ним пребывание Безбородко на даче, императрица спросила его: «S’il y est avec sa famille? – Не знаю. – Il n’est pas hereux dans ses amours? [Он там со своей семьей?.. Он несчастлив в своих любовных делах? (фр.)] – Не слышно. – Как не слышно? Я многое знаю» (Храповицкий 1901: 202). В сентябре она вновь вернулась к этой теме: «Разговор о девках театральных. От того погибла Франция, qu’on tombe dans la crapule et les vices [что пала в распутство и пороки (фр.)]. Опера Буфа всех перековеркала. Je crois que les gouvernantes de vos filles sont les maquerelles [Я думаю, что гувернантки ваших девиц – сводницы (фр.)]. Смотрите за нравами!» (Там же). Императрица усматривала связь между нравственностью молодых актрис, оперой-буффа и крушением Старого порядка во Франции. Возможно, именно поэтому она с такой серьезностью отнеслась к истории, которая другим ее участникам могла казаться вполне тривиальной.

Опера-буфф получила всеевропейский резонанс в 1752 году, когда успех «Служанки-госпожи» Дж. Перголези, исполненной в Париже неаполитанской труппой, привел к началу яростной дискуссии, получившей название «война буффонов». Через два года итальянские музыканты были изгнаны из французской столицы, однако в культурно-исторической перспективе победа осталась за ними. В качестве их сторонников и пропагандистов выступил, в частности, весь круг энциклопедистов.