Полная версия

Дорога в Китеж

Про честность юный Вика урок усвоил, но кирпичиком быть не желал. Иное дело – каменщиком, который возводит стену. А еще лучше – архитектором. Потому Виктор Аполлонович и не остался перекладывать бумажки в юридическом департаменте. Ему хотелось, когда начнется, оказаться среди архитекторов.

Третий приятель, Питовранов, он же Портос, имел совсем другие жизненные планы. Родом он был из Вологодской губернии, что иногда проскальзывало и в речи, особенно если Мишель желал подчеркнуть свою простонародность и провинциальность. Тогда он говорил не «еще», а «ишшо», не «обман», а «омман», не «бедный», а «бенный».

Фамилия Михаила Гавриловича недвусмысленно обнаруживала его родословие. «Питоврановыми» обычно нарекали семинаристов, отправляющихся на служение в какой-нибудь нищий приход, где попа, подобно пророку Илье, должны будут «питать враны», то есть кормить вороны. Такое место досталось и предкам Мишеля.

Детство он провел в глухом, медвежьем углу. Учился, что называется, на медяки, но жадно и вгрызчиво. Мечтал уехать в столицу, стать новым Ломоносовым, светочем отечественных наук. И действительно сдал в уезде экзамен за гимназический курс, приехал в университет, но, потрясенный кипучестью петербургской жизни, передумал тратить свой век на лабораторное сидение. Потому и перешел с естественного факультета на юридический, где изучают устройство не природы, а общества.

На казенную службу юноша поступать не собирался. Плебейское происхождение и отсутствие связей не сулили ему успехов на этом поприще. «Для карьеры помимо гибкого ума надобен гибкий хребет, а при моей комплекции сильно не согнешься, так зачем и пытаться?» – шутил Питовранов.

Первый год он жил уроками и скоро составил себе славу превосходного репетитора. Но это вологодец пока только присматривался к Петербургу. Ко второму году он уже знал, кем станет: журналистом. Вот ремесло, где не имеет значения родословная – одна только острота пера.

В России все читали беллетристику, при цензурных строгостях больше читать было нечего. Соответственно самыми важными журналистами считались литературные критики. Но Питовранов рассудил, что при такой конкуренции выбиться в Белинские будет трудновато, да и не любитель он был чувствительных историй о выдуманных людях. Хорошо писать можно только о том, что очень сильно любишь или очень сильно ненавидишь. Ненавидел студент то, что в России плебею все завидные дороги перекрыты – и вообще, что страна делит своих детей на плебеев и неплебеев, но статей на подобную тему никто бы не напечатал. А любил Михаил Гаврилович всякое ломоносовское – научные открытия, технические изобретения и прочие порождения острого ума. Об этом он и стал писать.

Тематика была свежая, для России новая, а главное совершенно безопасная. В редакциях питоврановские заметки об английских винтовых пароходах, американских железных мостах и французских паровых молотах брали нарасхват. Статьи были познавательны и остроумны – сочетание в этом сухом жанре редкое. От хороших гонораров Михаил Гаврилович растолстел и разрумянился, обзавелся разными приятными привычками, а университет бросил, потому что никакая юридическая служба не сулила таких доходов и такой привольной жизни. Это в Европе адвокат может стать богачом и знаменитостью, а в России адвокаты назывались противным словом «стряпчие» и ценились лишь по знанию кому из судейских сколько «дать».

В «Морской вестник», на зов бывшего однокашника, Питовранов согласился прийти, потому что ему лучше писалось не дома, в одиночестве, а на людях, в приятной компании, между болтовней и чаепитиями. Балагуря и закусывая, Мишель отлично успевал и сочинять собственные тексты, и редактировать чужие. Научно-техническая рубрика журнала считалась лучшей во всей России. Отечественные Кулибины, Ползуновы и Адамы Смиты слали туда сочинения и прожекты из самых отдаленных закоулков империи. Обыкновенно Питовранов заглядывал в писанину одним глазом и тут же швырял ее в корзинку, но иногда задерживался, начинал чмокать губами и ерошить лохмы – верный признак, что рукопись чем-то интересна.

* * *Таковы были адмиралтейские «три мушкетера», столь же непохожие друга на друга характером и повадками, как герои романа господина Дюма, но точно так же отлично ладившие между собой. Им самим уподобление мушкетерам очень нравилось. Они с удовольствием игрались в Атоса, Портоса и Арамиса. Любое винное пойло именовали не иначе как «анжуйским» или «бургундским», рубли называли «пистолями», своего шефа «Анной Австрийской». Жандармы и агенты Третьего отделения, о которых все время помнил любой русский человек, у них именовались «гвардейцами кардинала».

Вот и сейчас, уже поднявшись идти на экстренную встречу клуба, Портос-Питовранов вдруг внимательно посмотрел на адъютанта и спросил:

– А что это у нас граф де ля Фер нынче минорный? Что случилось, Женька? Я твою физиономию читаю как открытую книгу. Ну-ка выкладывай.

– После расскажу, – уныло молвил Воронцов. – Право, пора идти.

Но остальные, встревоженные его кислой миной, потребовали объяснений.

Граф со вздохом достал из кармана серый самодельный конверт, вынул листок, покрытый корявыми письменами.

– Крестьянский сход пишет, из Приятного.

Так называлось поместье, доставшееся Эжену от покойного родителя. Вступив в права наследства, новый владелец известил своих крестьян, что намерен всем дать волю. Это произошло в прошлом месяце, и вот, стало быть, пришел ответ.

– Что пейзане, благодарят? Целуют ручку? – осведомился Мишель, но хитро прищурился. – Нет, тогда бы ты не куксился… А, знаю! Просят, чтобы ты им побольше землицы отрезал. Так?

– Слушайте сами…

Воронцов стал читать вслух:

«Батюшка молодой граф, твое сияние! Кажись, и тятеньке твоему, и деду, и прадеду служили мы верой и правдой. Нашим барам от нас никогда никакого невежества не бывало. И оброки платили, и барщину справляли и по дворовым надобам тож. Пошто ж ты, отец, ныне прогоняешь нас, будто нашкодившую собаку? Смилуйся, батюшко, не бросай сирот. Ежели ты это в рассуждении, что есть которые барский лес воруют и луга подкашивают, то мы их всем миром посечем, а прикажешь головой тебе выдадим. Не гневайся, твое сияние, пожалей хрестьянство, а уж мы станем за тебя Бога молить, в ножки повалимся. Не надобно нам никакой такой воли, не казни ты нас Христа ради…»

– И далее еще на двух страницах слезные моления, – убитым голосом произнес Евгений Николаевич, опуская письмо. – Управляющий доносит, в селе плач и вой. Ходоков собирают в Петербург, упрашивать меня, чтоб не давал им воли… Ничего не понимаю…

Питовранов зычно расхохотался, оскалив крепкие белые зубы.

– Напужались сивобородые! Не верят в барскую милость. Подвох чуют.

– Господи, какой подвох? Ведь у них только и разговоров, что о воле. А даешь им волю – шарахаются!

– Воля – тогда воля, когда ее сами берут. – Мишель еще досмеивался, но уже без веселья. – Порченый народишко. Это вы, помещики, его веками портили, в дугу сгибали. Вот и боятся разогнуться – как бы хуже не вышло. Эх, настоящие русские сохранились только у нас на Севере, где не было ни бар, ни крепостных. Да и мы, коли копнуть, чухна болотная.

– Освобождение должно прийти с самого верха, от царя, – серьезно сказал Воронин. – Как государственный акт. Тогда крестьяне отнесутся к великой милости не как к барской блажи, а с доверием и без страха. Я тебе говорил, что затея твоя глупая. Говорил иль нет?

– Говорил, говорил… – вздохнул Эжен. – А всё же, как хотите, но я не понимаю…

– Чего тут понимать! – закипятился Мишель. – Я тебе статью Гроссбауэра о психологии масс давал? Там убедительнейше разъяснено, что у забитого и бесправного класса страх перемен всегда сильнее стремления к лучшей жизни, потому что лучшей жизни эти люди никогда не видели. И ежели происходит пролетарский бунт, то не из намерения построить что-то новое, а лишь когда жизнь становится совсем невозможной.

Вика заспорил:

– Бунт происходит тогда и только тогда, когда ослабевают государственные институты! От твоих масс ни черта не зависит. «К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь». Если государство режет и стрижет слишком жестоко, стадо начинает мычать и бодаться.

– Это не стадо. Это люди. Такие же, как мы с тобой! У них душа, сердце, мечты, – укорил циника Воронцов.

– Нет, сладчайший Мармелад Повидлович, на сегодняшний день русский народ именно что стадо! И чтоб он перестал быть стадом, государству придется ого-го как потрудиться!

– Ха. Ха. Ха, – громко отчеканил Мишель. – Тысячу лет оно трудится, твое государство. Что-то не видно проку.

Диспут, впрочем, был всегдашний. Воронцов обычно скоро умолкал, потому что не блистал полемическими талантами и душевно страдал от резкости, без которой русских споров не бывает. Доругивались Воронин и Питовранов, вдвоем. Первый верил только в государство, второй – исключительно в народ, хоть и давал ему весьма нелестные аттестации. Иногда доходило до оскорблений, но дискутанты никогда друг на друга не обижались. Мучился от брани только чувствительный Эжен.

«Константиновцы»

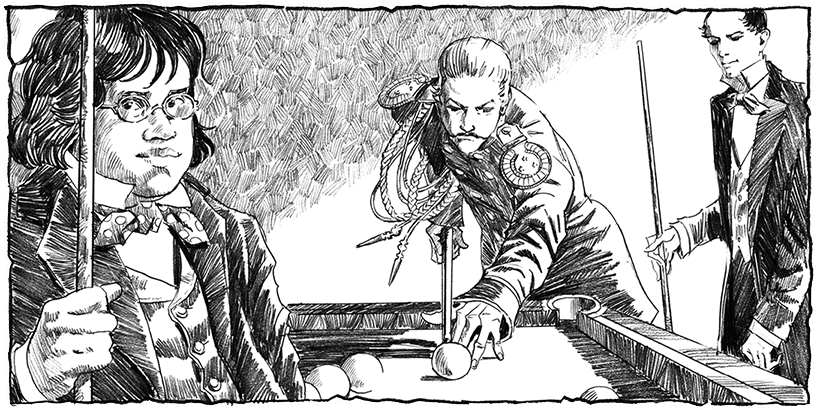

Когда, вконец разбранившись и тут же помирившись, друзья прибыли в бильярдную, все уже были в сборе. Ждали только великого князя, но отнюдь не скучали. Между членами клуба «Перанус» (в обществе этих молодых умников называли «константиновцами») тоже кипел спор.

Войну с Англией они уже, кажется, обсудили. Их, людей статских, батальные материи занимали мало, а в самом факте разрыва с Европой ничего поразительного не было – такого поворота событий ждали давно. Говорить об очевидном было неинтересено. Иное дело – о том, что будет после войны.

– …Безусловно случилась беда, большая беда, personne ne discute, – горячо говорил Мика Оболенский, составитель нового комиссариатского устава, чиновнику особых поручений Бобó Мансурову. – Но поверь мне как человеку пожившему, что любая беда для толкового ума открывает массу новых возможностей. Не случись беды, эти двери и не открылись бы.[1]

«Человеку пожившему» был тридцать один год. Мансурову, юному дарованию, всего двадцать пять, а он уже выслужил статского советника, и ему поручали самые трудные дела по хозяйственно-устроительной части.

– Знаешь, Бобо, что бывает после неудачной войны?

– Реформы, – отвечал Мансуров. – Всем здравомыслящим людям понятно, что так далее жить нельзя. И я тебе толкую не о том, будут реформы или нет. Конечно, будут! Вопрос – какие и в какой последовательности, вот что важно!

– Ну, самая первая реформа должна быть ясно какая, – вмешался Дмитрий Набоков, в двадцать шесть лет вице-директор интендантского департамента. – Освобождение крестьян. Страна не будет развиваться, если рабы не превратятся в граждан. Дело тут даже не в возвышенных идеалах. Мы живем в девятнадцатом веке, когда успешность страны складывается из миллиона маленьких успехов ее жителей. Двигатель прогресса – частная инициатива. Надобно, чтобы десятки миллионов русских крестьян стали хозяевами, и всё начнет расти само собой – промышленность, торговля, общественная жизнь.

– Сама собой только трава растет. Притом сорная, – с ходу включился в дискуссию Воронин. – Россия, господа, это сад. Без умных, рачительных садовников он скоро превратится в дикую чащу с волками.

Редактор «Вестника» Сандро Головнин, нескладный и лопоухий, но с высоким, прекрасным лбом, примирительно поднял руку:

– Вы оба правы. Нужен план действий. Мы много говорили о нем, но то были маниловские рассуждения, а теперь пора взяться всерьез. Сколько времени продлится эта война?

Все переглянулись, иные пожали плечами.

– Скажу как внимательный наблюдатель за техническим прогрессом, – сказал Питовранов. – Мы отстаем от Франции лет на двадцать, от Британии минимум на тридцать. Их паровой флот способен доставить на театр военных действий и высадить в любом месте Черного моря большую армию быстрее, чем туда домаршируют наши полки. Заводы и фабрики произведут пушки и ружья лучшего качества, в любом потребном количестве. Частные поставщики, в отличие от наших интендантов, воровать не станут, а будут конкурировать между собой, кто быстрей и дешевле выполнит казенный заказ.

– Не надо нам расписывать преимущества капиталистического способа хозяйства перед самодержавным, – перебил Головнин. Он ценил Питовранова как сотрудника, но недолюбливал, считая чересчур развязным. А может, дело было в том, что главный редактор тоже писал научные статьи, но они пользовались меньшим спросом, чем бойкие сочинения Мишеля. – Вопрос был: сколько у нас времени на составление прожекта? Атос, ты у нас тут единственный военный. Что скажешь? Сколько продолжится война?

– Какой я военный, – законфузился Воронцов, но на непростой вопрос ответил ясно и дельно: – Всё будет зависеть от действий союзников. Ежели кроме переброски армии на помощь туркам мощный англо-французский флот подойдет прямо к Санкт-Петербургу, столица либо капитулирует, либо превратится в груду развалин. Им довольно будет только разбомбить кронштадтские укрепления, а наша Балтийская эскадра – сами знаете… Если же кампания ограничится Черным морем, то год-полтора, полагаю, мы продержимся. Долее навряд ли.

– А что думаете вы, Михаил Христофорович? – спросил Головнин правителя морской пенсионной кассы Рейтерна, всеми уважаемого за степенный характер и почтенный возраст (как уже говорилось, ему шел тридцать четвертый год). Это был единственный «константиновец», которого все остальные называли по имени-отчеству и на «вы».

Рейтерн был педант, который больше всего на свете ценил время и жил по хронометру. Спал он не более четырех часов в сутки. Изобретенную им систему пенсионных начислений переняли казначейства уже нескольких стран. Он и сейчас, прислушиваясь к разговорам, быстро писал в блокноте, да еще постукивал костяшками хорошенького карманного абакуса – что-то подсчитывал.

Твердогубая, до карикатурности немецкая физиономия гения осталась неподвижной.

– Про военные соображения не могу знать, но со своей, финансовой, стороны подтверждаю, что долее полутора лет война продлиться никак не может, – сказал он тихим, скрипучим голосом. – Год войны встанет казне примерно в 350 миллионов, я только что прикинул. С учетом расходов, в которые обошлись Венгерская кампания и война с Турцией, через полтора года суммарная задолженность по внешним и внутренним обязательствам с учетом прежних экстраординарных трат достигнет миллиарда рублей. Это роковая черта, после которой Россия обанкротится. Так что полтора года – максимум.

– Итак, господа, у нас самое большее полтора года, – внушительно повысил голос Мика Оболенский. Ему не понравилось, что Головнин председательствует в беседе, хотя повернул разговор в деловое русло он, Оболенский. – Спрошу мнение каждого: с какой реформы следует начать после отмены крепостничества – в крестьянском вопросе, кажется, все согласны. Михаил Христофорович?

– С санации финансов, разумеется. Это очевидно, – пожал плечами немец. – Деньги – кровь государства. Кровь должна быть а) здоровой, б) обильной, в) беспрепятственно текущей. Страна больна диспропорцией бюджета, плохим контролем за его пополнением и расходованием, а главное отсутствием частного капитала. Виданное ли в современной экономике дело, чтобы в огромной державе не было ни одного частного банка? После войны можно будет сильно сократить расходы на армию. Ведь пятьдесят восемь процентов тратим на это, ужас что такое! Надо развивать фабричное дело и самое главное – строить железные дороги, как можно больше и как можно быстрей.

– То самое, о чем я вам толковал, – шепнул Питовранов друзьям. – Помните статью, которую я вам прочел? Перец-колбаса, конечно, зануда, но говорит дело.

А Дмитрий Набоков с Рейтерном не согласился.

– Здоровые финансы и развитие промышленности – это превосходно, но начинать следует с другого. Государство держится на законах, а они у нас из рук вон плохи. Михаил Христофорович хочет развивать частное предпринимательство, и это, конечно, должно делать. Но без равного, независимого, справедливого и быстрого суда никакого капитализма сложиться не может. Надобна судебная власть, способная честно решить конфликт между собственниками и защитить их от произвола исполнительной власти. Иначе любой губернатор или городничий скрутит в бараний рог и обдерет как липку всякого капиталиста, а тот будет норовить сунуть начальству взятку. Прежде всего нужна судебная реформа – установить твердые, честные правила государственного общежития. А потом уж по этим правилам строить остальное.

Сандро Головнин едва дождался конца реплики – ему не терпелось вставить свое.

– Господа, господа, вы всё желаете насаждать разумное сверху вниз, административно. Меры, о которых вы говорите, дают эффект быстрый, да ненадежный! Надобно улучшать качество населения, а оно в первую голову зависит от образования. Какая частная инициатива, какая судебная справедливость могут быть в стране, где девять десятых неграмотны? Я пишу статью, в которой исследую опыт прусской педагогической реформы Гумбольдта-Шлейермахера. На первом этапе следует учредить учительские семинарии и подготовить преподавателей начальной школы. Потом повсеместно открыть двухклассные училища, где детей научат читать, считать и сознавать свое отечество. И тогда через десять лет мы не узнаем Россию.

– А сколько понадобится школ и учителей, в вашей статье подсчитано? – все так же невозмутимо осведомился Рейтерн, к которому обращался редактор «Вестника».

– Пока еще нет…

– Ничего-с, это нетрудно сделать. – Немец пододвинул к себе счеты. – В империи семьдесят миллионов жителей. Исходя из средней продолжительности жизни, простонародных детей школьного возраста по примерному счету миллионов десять-двенадцать. Ежели брать на класс в тридцать человек одного учителя, да по десять учителей на школу, это будет… – перешел он на бормотание и через полминуты подытожил: – Даже если учить только мальчиков как производительную часть населения, понадобится создать сто тысяч двухклассных училищ и подготовить по меньшей мере двести, а лучше триста тысяч учителей, для чего понадобится открыть тысячу семинарий. Бюджету ваша педагогическая реформа, стало быть, обойдется приблизительно в двести миллионов единократного вложения в строительство самых элементарных учебных помещений и после в сто пятьдесят миллионов ежегодно на жалованье педагогического состава, ремонты, учебные пособия и прочее. Напомню, что все доходные статьи российского государства суммарно составляют порядка двухсот пятидесяти миллионов и бюджет сводится с 12-процентным дефицитом, а после войны положение намного ухудшится. На какие же, спрашивается, средства собираетесь вы поголовно учить народ грамоте? Нет, сударь мой, сначала надобно заработать деньги, а потом уж их тратить. Оздоровление бюджета и развитие частного предпринимательства – вот в чем ключ, которым откроется дверь в пристойное будущее.

От обрушившихся на него цифр Головнин растерялся, но на помощь ему неожиданно пришел Воронцов, нечасто принимавший участие в подобных дискуссиях.

Всегдашним тихим голосом, не забывая учтиво улыбаться обоим спорящим, Евгений Николаевич заговорил о давно обдуманном:

– Михаил Христофорович, Александр Васильевич, господа, вы безусловно оба правы. Нужно образование и нужны деньги на образование. Но для того, чтобы не ломать голову, что надобно раньше – яйцо или курица, давайте прибавим в это уравнение третий член. Он, собственно, является первоосновой всему.

– Вы знаете алгебру? – спросил финансист, глядя на адъютанта с некоторым удивлением. Рейтерн был невысокого мнения об интеллектуальном развитии военных. – Что же это за третий член?

– Самоуправление, народное представительство. – Обычно, волнуясь, люди говорят громче и напористей, но Воронцов, наоборот, делал короткие паузы после каждой фразы, словно готовый немедленно замолчать и дать слово оппонентам. – С этого, на мой взгляд, и следует начать, едва лишь упразднится крепостное рабство. Сельские и городские жители должны получить некие органы местной власти, составленные из выборных депутатов. У этих органов будет право собирать средства на насущные потребности. Отсюда и возьмутся деньги на школы, потому что все захотят обеспечить своим детям будущее. Главная реформа, в которой нуждается Россия, – перераспределение властных функций. На верхнем уровне следует решать общегосударственные проблемы, на среднем – областные, а на нижнем, самом массовом, – местные. Поэтому первой задачей будущего преобразования я вижу административную реформу…

Удивляясь, что никто не перебивает его довольно длинную речь, Евгений Николаевич наконец заметил, что остальные смотрят ему за спину, и обернулся.

Оказывается, в дверях стоял великий князь, стройный молодой человек чрезвычайно приятной наружности. Очевидно, он появился там уже некоторое время назад и подал присутствующим знак не вставать и не мешать оратору. Свежее и нежное, почти мальчишеское – нет, скорее даже девичье лицо странно смотрелось над золотым воротником и адмиральскими эполетами.

– Ваше высочество! – воскликнул Воронцов, вскакивая.

Поднялись и остальные.

Царский сын замахал рукой:

– Ради бога, господа! Мы же в клубе, а не на министерском совещании. Прошу без церемоний.

Все сели. Константин Николаевич тоже – на край бильярдного стола. Побалтывая ногой в лаковом сапоге, великий князь приязненно оглядел компанию.

– Какой контраст с шерстистыми физиономиями господ адмиралов. А уж с их разговорами! Там всё было о тягостном настоящем. И того нет, и сего не хватает, плач и скрежет зубовный. А вы тут мечтаете о светлом будущем. Хотел бы я предаться с вами грезам, мои молодые реформаторы, но довлеет дневи злоба его.

– Что это вы нынче по-библейски изъясняетесь? – спросил Питовранов, пользуясь предложением оставить церемонии. Впрочем, он и без того никогда не церемонничал. – «Дневи», да «скрежет зубовный».

– Это я от старого адмирала Забелина, должно быть, заразился, – рассмеялся управляющий министерством. – Он всё на образа крестился и повторял, что Бог православное царство в страдную годину не оставит. Однако шутки в сторону. Знаете, зачем я вас тут собрал?

Оглянувшись на остальных, Питовранов состроил комичную гримасу:

– Лично я догадываюсь. Чтоб мы попритихли по случаю новых грозных обстоятельств.

– Умен яко змий. – Великий князь с удовольствием смотрел на румяное, нахальное лицо журналиста. – И в первую очередь, дорогой мсье Портос, это касается лично вас. – Светлые брови Константина Николаевича озабоченно сдвинулись. – Наступают трудные времена, господа. Воевать с Европой – не то, что воевать с Турцией. Понадобится напряжение всех сил. С нашего пышного фасада посыплется штукатурка. Сами знаете, какова Россия: сверху блеск, внизу гниль. Но подобные речи я веду перед вами в последний раз. Отныне и до конца войны только патриотизм, сплоченность и никаких сомнений в победе. Это ясно?

Он поочередно посмотрел на каждого – и каждый сумрачно кивнул, один только Питовранов скривился. Константин Николаевич погрозил ему пальцем.

– Притихните, прикусите язык. Все дела и слова должны быть направлены только на защиту отечества. Война будет идти негладко. Не хочу каркать, но возможны неудачи, поражения. В такое время повсеместно распространяется подозрительность, дураки начинают выискивать изменников. Старые адмиралтейские служаки и так на вас косятся, шлют мне ябеды. А тут уж станут доносить не мне – прямиком в Третье отделение. Не подводите меня и себя. Мы еще вернемся к нашим прекрасным планам. Но не теперь, а после. Когда отгрохочет гроза. Пока же рот на замок. – Великий князь повернулся к троим приятелям. – Это прежде всего касается вашей мушкетерской компании. За такую речь о народном представительстве, дорогой Атос, можно поплатиться. Вы, Арамис, умерьте вашу язвительность. А вам, Портос, вообще советую на время обратиться в безгласного слугу Гримо.

Интересный экземпляр

Идя из бильярдной, все трое были взволнованы великими событиями, но проявлялось это у каждого по-разному. Воронцов вздыхал, думая о грядущих страданиях отечества. Воронин покусывал тонкую губу, прикидывая, чем оно всё обернется. Питовранов без умолку болтал.

– Я на прошлой неделе был в читальне при английском посольстве. Туда так просто не попадешь, но у меня письмо из министерства, для просмотра научных новостей в иностранных газетах. В «Таймс» на первой странице карикатура, называется «Рашн хилз», «Русские горки». Несется Упырь на санках по крутому спуску, весь такой грозный, усы торчком, в руке сабля. А внизу пропасть. По краям нарисованы…