Полная версия

Игла в квадрате

На другой день в городском парке в братской могиле хоронили солдат, погибших при освобождении города. Кому надо, уже подсчитали, записали кто, сколько и при каких обстоятельствах, доложили, кому следует. Вести эти полетят незамедлительно на север и на юг, запад и восток, туда, где этих вестей не ждут, не хотят, боятся, где готовы бежать от них, подобрав юбки, полы пальто или тяжелого кожуха, бежать от равнодушного или печального почтальона – на край деревни, на край большого города, на край земли, да хоть на край света. Вот только отыщут, найдут, настигнут и тут и там, на любом краю.

Где-то живет мать и не знает, не знает, не знает, что в малом городке с именем Мстиславль хоронят ее сына, очень молодого, очень красивого, очень стройного, но сейчас он покойно лежит рядом с другими сыновьями других матерей, и не видно, какой он молодой, красивый и стройный, на лице его нет страдания или разочарования, а только покой; она очень, очень, очень надеется на него, на сына, потому что от него и только от него зависит и ее жизнь, и жизнь вообще – вся и везде, больше надеяться не на кого, не на кого, кроме как на сыночка. Ну и, конечно, на Бога. Она очень давно не улыбалась, губы в мелких морщинках забыли, как складываются в улыбку, а сегодня – нет, не улыбается, просто пробует улыбнуться, неуверенно, даже с опаской. «Что ты?» – обеспокоенно спрашивают. – «А так, – отвечает. – Хорошо мне сегодня, хорошо. Сынок приснился, сынок. Два года не снился, а сегодня приснился». Она даже спела вполголоса песенку, которую напевал сын, когда собирался в дорогу, в эту дорогу. Тихонько так напевал. Собственно, не всю песенку, а только две строчки вспомнила. Как это: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой…» Нет, дальше не вспомню. Ага! «Крутится, вертится, хочет упасть…» Что за шар голубой? Может быть, небо? Но небо не может упасть на землю. Или – может, но только один раз в жизни, первый и последний. На самом деле никакого сновидения не было, сегодня она спала глубоко и спокойно, без сновидений. Было ей хорошо без причины. «Крутится, вертится…» И никто из близких не одернул ее, не предложил замолчать, погасить странную улыбку. Что улыбаться, если не знаешь? Если ничего не знаешь. А может, это и хорошо? Пускай улыбается, пока не знает. Придет, придет день и час, и она узнает, узнает. И соединит два дня в один, и никогда себе не простит той песенки и улыбки, той ночи, когда спала глубоко и спокойно. Никогда.

Вот и накрыли их всех просторными плащ-палатками, и никто больше не увидит, какие они были молодые, стройные и красивые, никто, никогда. Никогда! А вот и неправда авторская, потому что есть, есть человек, который знает и никогда не забудет, какой он был, как пел-говорил, как хмурился, улыбался, смеялся. У каждого молодого, красивого, стройного есть такой человек – один-единственный на всю жизнь и смерть. Сердце у этого человека замерло два года назад, когда, прощаясь, обняла его в последний раз. Так и живет с навсегда замершим сердцем. Как это возможно? Да никак. А вот живет… Но скоро, скоро конец войне, скоро и встреча с сыном на этой земле, в этом городе с названием Мстиславль, о котором не знала ничего и не хотела бы знать, в городе, где упало голубое небо.

Максимка и Вовчик пробрались между ног людей, плотно стоявших вокруг братской могилы, и увидели солдат с винтовками. Однако далековато оказались, и Вовчик решил пробраться поближе, а следом и Максимка, но тут кто-то сказал: «А ну, пацаны, убирайтесь! Нечего вам здесь делать!» – их вытолкали. Вовчик сразу побежал на другую сторону братской могилы, а Максимка не побежал. Он обиделся: люди думают – он просто так, он не понимает. А он понимает: тела солдат здесь, а души уже летят на небеса, по направлению к Богу.

Женщины тихо плакали, глядя на аккуратно уложенных солдат в могиле, на очень молодого офицера в новенькой форме со сверкающими погонами, орденами и медалями, и плач их был не только вечной музыкой смерти, но и надеждой на другую жизнь, – где-то там, в новых пределах, поскольку просто смириться с тем, что произошло, было нельзя.

– Не плачьте, матери! – произнес офицер, которому было поручено произнести слова прощания. – Не плачьте, сестры!

Не плачьте, не плачьте, не плачьте… Именно таких слов ждали люди: женский плач, словно оторвавшись от земли, взлетел к погожему сентябрьскому поднебесью. Ясная, солнечная стояла в те дни погода над Мстиславлем. Замерли облака над городом, затих шепот листьев в старом парке, и только желтые пряди в кронах берез говорили о скором похолодании. За молодыми березами стоял огромный старый дуб, жесткие листья его держались еще крепко: пора их не пришла. Но скоро, скоро они опустятся на братскую могилу, вместе с березами и кленами укрывая солдат на всю грядущую зиму.

Дед Иван на прощание не пошел, но прислушивался и, когда раздался оружейный салют, перекрестился, пробормотал какие-то слова. На следующий день он отправился с Белкой в лес, привез жердей и чурбачков, соорудил несколько топчанов и широкие полати почти на всю комнату, которую им отвел Семен. Женщины сходили на пожарище, достали в подполе картошку. И, как уже говорилось, сохранился на загнете печи чугун. Надо было продолжать жить.

3

– Дед, почему ты не на войне?

– Старый я, внучек.

– Сколько тебе лет?

– Много. В мои годы уже не воюют.

– Почему?

– Ноги у меня плохие. А на войне или убегают, или догоняют. Война на месте не стоит.

– Жалко. На войне интересно. Я, когда вырасту, обязательно пойду на войну.

– Нет, Максимка. Эта война последняя. Больше войны никогда не будет. Будем просто жить, жить и жить.

Максимка смотрел на деда и пытался понять: серьезно говорит или нет? С дедом часто не соглашались люди, а он не соглашался ни с кем. Еще одна война обязательно должна быть – хотя бы маленькая. Война – это интересно: по городу ходят солдаты, на площади стоят пушки… Правда, сгорел дом и живут теперь они у деда Семена, но это неважно, дед Иван построит новый.

– Дед, ты будешь долго жить?

– Долго, внучек.

– Сколько?

– Ты вырастешь, а я все буду жить.

– Хорошо, – вздохнул Максимка с облегчением.

Дед и Катя в старых фуфайках, которые нашли в сарае у Семена, растаскивали и сортировали обгоревшие бревна. Сильно обгоревшие дед Иван отвозил к Семену – на зимнюю топку. Максимка тоже ковырялся в пожарище и время от времени находил что-то интересное: окривевшую в огне ложку, нож без ручки, почерневшую кружку, большой гвоздь. «Дед, смотри!» – вскрикивал от радости. Дед одобрительно кивал головой.

– Дед, ты нам новый дом построишь?

– Не знаю, внучек. Я старый, Белка хромая.

– Я тебе помогу.

– Ну спасибо. Тогда конечно.

– И Вовчик поможет.

Улыбка у деда хорошая, от одного уха до другого. А кроме того, нос весело морщится, усы смеются, глаза прячутся среди коричневых морщин.

– Я очень сильный, дед, – показывал Максимка крепко сжатые кулачки. Теперь дед был его самым близким другом. Жаль только, что старый: не хочет или не может играть с ним.

Подходили женщины с соседних пожарищ. Интересовались:

– Будете строиться?

Дед молчал, а Максимка уверенно отвечал:

– Будем.

Погода стояла хорошая, порой даже солнце показывалось из-за облаков. Максимка с утра пробегал по знакомым улицам к базарной площади: там стояли несколько машин и пушек. Постоять около пушки, потрогать ее рукой, было большим удовольствием. Бойцы на посту глядели на него снисходительно. Почувствовав это, Максимка попытался взобраться на ствол пушки, но теперь получил незлой окрик: «Эй, эй!» Все это было почти счастье: бойцы принимали его всерьез. Были здесь и другие ребята – постарше, но они не решались подходить близко, а Максимка решился и оттого получил дополнительную радость.

* * *Дед Иван заболел. Утром он не пошел на пожарище, а долго сидел после завтрака на чурбачке, потом опять лег. Через полчаса поднялся и снова лег.

– Деда, ты чего?

– Плохо спал ночью, внучек. Ничего, скоро поднимусь.

Но и к вечеру дед Иван не поднялся. Веяло от него жаром, по лицу текли крупные капли пота. Максимка тоже остался дома.

– Деда, ты умираешь?

– Не знаю, внучек. Завтра скажу. Иди гулять.

Были на улице ребята постарше, но у них свои игры. Максимка подходил к ним и скоро возвращался.

– Не интересно без тебя, деда.

Мама и бабушка поставили деду банки на спину и этим сильно испугали Максимку. Дед умирает? Утром, едва проснувшись, шагнул к топчану деда: жив или нет?

– Жив, внучек. Буду жить.

Однако пролежал на своем топчане еще несколько дней. Болезнь его стоила жизни Пеструхи: приготовили для деда бульон. Слезы посыпались из глаз Максимки, когда узнал, что Пеструшки больше нет, а есть горячий бульон. Едва сдержался, чтобы не зареветь.

Но и еще одна беда поджидала всех: выпал снег, засыпал пожухлую траву, нечем стало кормить лошадь. Сено, заготовленное на зиму дедом Иваном, сгорело вместе с домом. Надо было или добыть сена, или продавать Белку.

– Нет! – закричал Максимка, когда услышал такой разговор. Жизнь свою без Белки он не представлял.

Едва поправившись, дед Иван запряг Белку и поехал в ближнюю деревню Коробчино, где у него имелись знакомые хозяева, в надежде получить воз сена в долг. Но скоро вернулся с пустым: в теперешние времена в долг никто не давал. Опять возник разговор: продавать или не продавать? И что можно выручить за хромую лошадь? Если кто-то и купит ее, то на убой. Жалко. Пока решали эту задачу, Максимка караулил Белку, чтобы ни за какие деньги не позволить увести ее со двора, – хоть броситься под копыта.

Но все же случаются и счастливые дни посреди горя. Скоро дед вышел из дома посветлевший: старый друг, дед Семен, опять выручил, сказал, что на воз сена он ему наскребет. Таким образом, и Белка, и Максимка, и сам дед Иван были спасены. Самое интересное, что Белка об этом знала: почти рысью бежала в Коробчино.

* * *У Максимки было свое постоянное место на широком общем топчане, но он любил улечься под бочок деду и поговорить о завтрашнем дне. Однако дед к вечеру уставал и хотел спать.

– Дед, расскажи, как будет после войны.

– Я тебе уже рассказывал, внучек, – сонно отвечал дед Иван.

– Расскажи еще. Дед, не спи!

– Ну… Хорошо будет.

– Расскажи – как. Я тебе помогу. Проснемся мы рано утром…

– Ну вот… Сам все знаешь…

– Знаю, только забыл. Ну? Проснемся мы рано утром и пойдем… Дед, не спи!

– Проснемся и пойдем…

– Куда пойдем? В лес?

– В лес… В дуброву.

– А зачем?

– За удочками… Найдем хороший орешник и вырежем две удочки. Ошкурим и положим на солнышко подсыхать…

– Дальше, деда, дальше!

– Попросим у Белки длинные волосы из хвоста, и я сплету две лески – тебе и себе. Привяжем лески к удочкам, накопаем червячков…

– Ты забыл, дед! А крючки, крючки!

– Правильно. Есть у меня два крючка: один тебе, один мне. Накопаем червячков и рано утром отправимся на рыбалку. Забросим удочки и…

– Опять ты забыл, дед! А поплавки?

– Да, поплавки. С поплавками плохо: всех гусей немцы съели. Но что-то придумаем… Найдем поплавки!.. Забрасываем удочки и ждем-пождем клева… Вот и первая поклевка у тебя… Пока, однако, слабенькая. Видно, уклеечка… – сонливость у деда прошла, и он уже в который раз рассказал Максимке, какие рыбы есть в реке, как они «клюют» наживку, сколько поймают и, вообще, как будет после войны. Он рассказывал, а Максимка слушал, смотрел в темноту широко открытыми глазами и видел себя, деда, реку, солнце, поднимающееся над лесом, слышал плеск крупных рыб. И чувствовал, какая хорошая будет жизнь.

Весна была солнечной и дружной, уже в начале мая можно было бегать босиком, купаться в Святом озере. Город начинал жить другой жизнью: подбирали помещение для будущей школы, искали учителей, составляли списки будущих учеников. Записали Вовчика в третий класс, поскольку два класса окончил до войны, а Максимку обидели, не записали даже в первый. Вовчик гордился, а Максимка залез на печку и там горько плакал. Занятия должны начаться, как и прежде, осенью, 1 сентября, а пока подростки сами искали занятия.

Вовчик исколесил весь город, нашел себе новых друзей, но Максимку с собой не звал, даже прогонял. А Максимка внимательно следил за ним и – выследил.

Перед торопливым отступлением немцы взорвали все кирпичные здания в городе, кроме церквей и костелов. Впрочем, одну церковь, в которой складировали одежду казненных евреев, все же взорвали. Пожаров в центре, помнится, не было, но от зданий остались только голые стены – без крыш, без окон, без дверей. Задача у них, по-видимому, была простая: лишить город будущего.

За стенами разбитого магазина местная ребятня устроила себе место сбора. Вовчик тотчас тайно примкнул к ним, однако прогнать Максимку ему не удалось: очень интересные назревали события. Кто-то из тех, кто постарше, притащил неразорвавшийся немецкий снаряд, которых было немало в городе. Было решено разжечь небольшой костер, положить снаряд в огонь и посмотреть, что будет. И все получалось, как задумали, уже натаскали хвороста и обгоревших досок, – получился бы хороший салют, если бы не Максимка. Он тоже хотел принять участие в празднике и добыл где-то огромную корягу, тащил ее с трудом, постанывая от натуги, и в конце концов прохожие женщины обратили на него внимание, заглянули в пролом двери, увидели разгоравшийся костер и снаряд. Крик подняли невообразимый, погасили огонь, а через несколько минут здесь уже были солдаты. Вина Максимки в том, что зрелище не удалось, была несомненна – и он получил от Вовчика заслуженный подзатыльник. Вовчик тоже получил от старших ребят, однако все помалкивали. Правда, дед Иван что-то подозревал, весь день ворчал беспричинно, но догадаться не смог. «Спички, – бормотал он. – Коробок спичек… Куда подевался?.. Вовчик, ты не брал спички?» Вовчик так мотал головой, словно хотел свернуть на бок тощую шею, а Максимка спрятался за дом.

* * *Они увидели друг друга, когда ползали по развалинам большого дома. Долго молча смотрели один на другого, будто соображая, что дальше, потом один сказал: «Я Толик», другой ответил: «Колька». Больше в тот день не разговаривали. О чем говорить?

Толик явился сюда, под Москву, из Украины, Колька из Белоруссии. Бежали вслед за армией. Только и было надежды, что на Москву. А на что еще? На кого? Никого такого уже не было ни у Кольки, ни у Толика.

Зима получилась тяжелой, но немцев погнали. Решили: пойдут опять за армией и будут идти, пока не придут в теплые края, может, к теплому морю, или еще куда, но зимы в их жизни больше не будет. Никогда. А где тепло, там, наверно, и сытно. Всегда.

Вовчик привел их, босоногих, в рваных штанах и рубахах, в дом, попросил мать накормить, чем поставил в тупик: ничего, кроме горшка вареной картошки, у нее не было. Дала по картофелине каждому, чем, как оказалось, очень обрадовала. Однако, мгновенно проглотив их, они продолжали стоять и сверлить глазами горшок. Пришлось повторить. Оказалось – бездомные, из России, и шли следом за армией, но в Мстиславле нашли пустующий еврейский дом – задержались. «Где вы жили раньше, до войны?» – спрашивала мать. «Там!» – неопределенно махали в сторону Смоленска. «Родители у вас живы?» – «Не, нету родителей». – «А куда идете?» – «Туда!» – теперь кивали в сторону Могилева. Имелась у них старая котомка – с ней и ходили по домам за подаянием, а порой и приворовывали. Люди мстиславские в подаянии не отказывали, но и били за воровство без жалости. Эти мальцы и притащили снаряд, который хотели взорвать в разрушенном магазине. «Отдайте спички!» – просил Вовчик, когда салют не удался. «Подожди, – отвечали, – завтра». Оказалось, отыскали еще несколько снарядов и готовили большой салют. «Дальше когда пойдете?» – «Завтра. Отсалютуем и пойдем». – «И я с вами», – сказал Вовчик. «И я!» – с восторгом заявил Максимка и опять заработал подзатыльник.

Коряга, которую притащил Максимка, пригодилась: несколько дней спустя в тихом городе ночью раздался взрыв. Вздрогнула земля, вспыхнуло пламя, но к утру, когда здесь собрались люди, погасло. Обоих мальчишек похоронили в общей могиле. Это были первые похороны после освобождения.

* * *Сегодня на том месте, где были пожарища Максимки и Евиля, стоит многоквартирный дом. В парке выросли другие деревья. Братской могилы здесь давно нет: бойцов перезахоронили на старом городском кладбище. Не плачьте, матери, не плачьте, сестры, теперь у ваших сыновей и братьев в этом городе свой вечный, оплаканный вами, приют. То место на земле, где лежал парень в белой рубашке с ярко-красным пятном под левой рукой и где Максимка впервые увидел смерть, тысячу раз омыто дождями, и теперь уже никто не знает, где и как это произошло. На другой стороне парка долгое время действовала танцевальная площадка с духовым оркестром, но и она ушла в прошлое. Ушли люди, которые здесь, на площади, славили победу и горевали. Но беспокоит жителей генетическая память: мнится порой далекий 43-й год, солнечный сентябрь, молодой офицер с золотыми погонами: «Не плачьте!..»

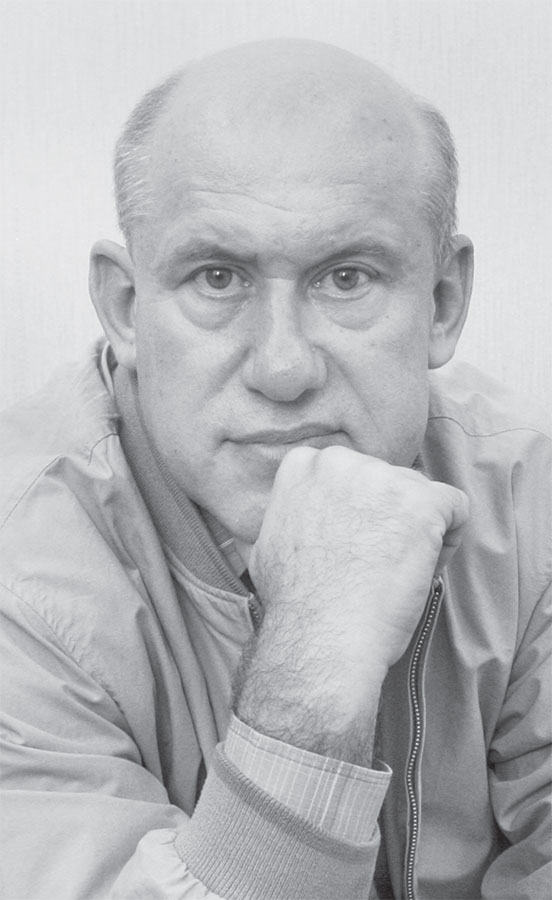

Сергей Трахименок

Сергей Александрович Трахименок родился в 1950 г. в городе Карасуке Новосибирской области (Россия). Служил в армии, работал на заводе. В 1981 г. окончил Высшие курсы КГБ СССР. Доктор юридических наук, полковник запаса. С 1990 г. живет в Минске. Член Союза писателей России и Союза писателей Беларуси. Автор книг «Игры капризной дамы», «Заказ на двадцать пятого», «Женская логика», «Синдром выгорания», «Диалектика игры», «Родная крывинка», «Записки “черного полковника”» и др., а также сценариев к кинофильмам «Этьен», «Кент», «Спутники “Сатурна”», «Крепость над Бугом», «Чуть смелее других», «Терновые венки Олимпа» и др. За творческую работу награжден медалью Франциска Скорины и другими почетными наградами.

Писатель часто выступает перед разными читательскими аудиториями в библиотеках по всей стране, где не только презентует свои книги, но и исполняет песни под гитару, декламирует полюбившиеся ему стихотворения.

В одну из первых книг серии «Сучасная беларуская літаратура» – «Душа твая светлая» – вошли рассказы Сергея Трахименка «Суета сует» и «Третья пара туфель». В новом издании серии мы предлагаем вниманию читателей еще два произведения: «Земляки-сибиряки» и «Игла в квадрате».

Что самое притягательное в рассказах Сергея Трахименка? Неожиданность или, точнее, тонкий поворот в неожиданном разрешении человеческой судьбы, что является далеко не постоянной характеристикой этого, возможно, наиболее сложного жанра прозы. Рассказы писателя достаточно драматургичны, кинематографичны, диалоги в них выглядят натуральными, живыми. Герои, с которыми знакомит читателя автор, живут рядом с нами. Иногда даже кажется, что пишет Сергей Трахименок о давно знакомых нам людях…

Игла в квадрате

Санитарка, которую все звали в отделении Семеновной, грузная и неповоротливая, тяжелая женщина, которая, казалось, не могла стоять на ногах, не опираясь на швабру, закончила, наконец, уборку в процедурном кабинете. Алена включила кварц, затем закрыла дверь кабинета на замок и, проходя мимо поста дежурной медсестры, отдала ключ, предупредив, чтобы та не забыла через полчаса отключить кварцевый аппарат.

На выходе из отделения ее встретил больной Катуковский, он же Каток. Неделю назад его привезли, как говорила Семеновна, никакого. Но уже через два дня он оклемался, начал ходить, показав всем свой прилипчивый характер. Молодой, языкастый, с татуированной печаткой на безымянном пальце правой руки, обаятельной улыбкой, сквозь которую, однако, едва просматривалась легкая ирония, он завязал знакомство с большинством женщин в отделении, каким-то чутьем безошибочно определяя тех, кто действительно нуждался в мужском внимании.

– Уже линяете? – спросил он игриво.

– Да, – холодно ответила Алена.

– Куда мне позвонить?

– В Новинки[2]…

Каток сделал коленце, видимо, предполагая, что этим оказывает знаки наивысшего внимания и уважения.

– Ну, тогда до завтра…

– До завтра, – сказала она ему, понимая, что попытки установить с ней контакт были связаны вовсе не с интересом Катка к ней как к женщине. Его, скорее всего, интересовало содержимое маленького отделения сейфа процедурного кабинета, в котором вместе с ампульной наркотикой хранились и таблетки кодтерпина.

Закрывая дверь отделения, Алена заметила, как Каток зэковской походкой покатил к посту дежурной медсестры. Маневр этот был преждевременен. Сестра, конечно, пошлет его подальше. Она не станет болтать с ним днем: в ординаторской врачи, да и завотделением, ушедшая к главному на совещание, вот-вот должна была появиться обратно.

Спускаясь по лестнице в вестибюль, она поймала себя на мысли, что переключение внимания Катка на другой объект слегка уязвило ее. Однако уже на улице забыла и Катка, и коллег. Впереди были домашние заботы.

Алена забежала в гастроном возле универмага «Беларусь». Обычно продукты она покупала на Комаровке[3]. Времени на это уходило больше, но продукты там были дешевле.

– Проигрываешь в расстоянии, выигрываешь в ценах, – говорил сын Виталька, студент политеха, который вчера уехал с друзьями в Брест. И, следовательно, ей нельзя было долго задерживаться на работе.

Втиснувшись в трамвай, она проехала три остановки и пересела на автобус, идущий на юго-запад. На ее счастье, это был экспресс. Значит, скоро она будет дома. Тут Алена хлопнула себя по карману и вспомнила, что забыла на столике в процедурном камфорное масло.

– Может быть, дома осталось чуть-чуть, – вслух произнесла она, понимая, что не сможет забежать в аптеку. Лимит ее отсутствия дома уже истек.

С большой хозяйственной и маленькой дамской сумочками она простояла в проходе две остановки, пока не освободилось место рядом с окном. Алена плюхнулась на освободившееся место, краем глаза заметив бабульку, которая была явно недовольна этим. Та с неприязнью смотрела на Алену. А затем, чтобы в какой-то мере оправдать эту неприкрытую неприязнь, произнесла, ни к кому не обращаясь.

– Понаехали тут…

И хотя фраза не была окончена, всем было понятно, о чем идет речь. Ее не первый раз относили к «лицам кавказской национальности».

Алена не обиделась. Она вспомнила, как у них в отделении лежала Галия Ахметова, которую две старушки из Логойска подвергали такой же обструкции.

Галия искренне возмущалась и говорила, что она белоруска. На что у старушек был один аргумент:

– Якая ты беларуска, – говорили они, – ты на сябе паглядзі…

Старушкам было до лампочки то, что их оппонентка родилась в белорусском селе и является белорусским языковедом.

Вспомнив все это, Алена улыбнулась. Улыбка эта совсем вывела бабульку из себя. Однако, не чувствуя поддержки окружения, она не стала зубатиться дальше, а пошла в голову салона, что-то ворча себе под нос.

За кавказку Алену принимали не только белорусы. Однажды на центральном рынке какая-то чеченка стала говорить о родной крови и предлагать по дешевке маринованный чеснок. Алена еле отвязалась от настойчивой «одноплеменницы».

Впрочем, возможно, предки ее и были кавказских кровей, но где-то еще до пятого колена. Об этом Алене говорила бабка Макрына. А еще она говорила, что дед Алены был вылитый джигит, хотя и родился на Полесье.

Перед самым освобождением Беларуси его расстреляли немцы за то, что он спас четырех детей во время карательной операции.

Было это в деревне под Пинском. Там же был у Алены дом, который ее сестры называли фамильным. И в котором она не была уже много лет.

Из трех сестер она, как тот зеленый горошек, по которому изучают особенности наследственности, единственная пошла в деда. Но в деревне никто не обращал внимания на то, что одна из внучек Макрыны – форменная горянка. В столице же – другое дело… Впрочем, и в столице такое стало случаться в последние годы…

А четверть века назад, когда она приехала поступать в медицинский институт, все было по-другому. Будь ты хоть негром преклонных годов, никто тебе вслед не скажет, не пробурчит афоризм «пра малпу, якая яшчэ і гаворыць»…

В институт она не поступила и с теми же баллами пошла учиться в медучилище, памятуя о том, что самый лучший генерал – тот, кто начинал службу с младших чинов. Закончив училище, она вышла замуж за своего ровесника Аркадия, который тогда работал на городской АТС. Через год родила дочь, а спустя три года – сына. И все было нормально, как у людей, если бы не извечная бабья беда: муж стал пить, и они развелись.

После развода мыслей об институте уже не возникло. Закрутили домашние хлопоты. Детей надо было обуть, одеть, накормить, проследить, чтобы старшенькая не съехала на тройки, а младшенький не попал в дурную компанию.