Полная версия

Теория трудовой ценности. Начала наноэкономики

В теории трудовой ценности и наноэкономике все материальные, технические и технологические факторы производства создают новую потребительную значимость и добавляют ее к потребительной значимости предметов труда. Важнейшую роль в образовании потребительной значимости продукта играет и труд человека в его конкретной форме, в форме целенаправленных изменений структуры и формы предметов труда. Вещественные факторы производства сами могут иметь стоимость и ценность и быть их носителями, но они не образуют новую и добавленную стоимость, и новую и добавленную ценность. Образование новой добавленной стоимости и новой добавленной ценности, осуществляется только трудом работника, непосредственно и фактически осуществляющего данный труд, соответственно, в его абстрактно затратной и абстрактно результативной форме. Перенос стоимости и ценности материальных факторов производства на стоимость и ценность продукта производства осуществляется трудом работника, непосредственно и фактически осуществляющего данный труд, в его конкретного форме.

Теория трудовой ценности и наноэкономика исходит из того, что в процессе капиталистического и социалистического производства каждый работающий человек совершает свой труд (частичный труд в совокупном труде коллектива и общества), создает продукт (частичный продукт в совокупном коллективном и общественном продукте), наделяя его добавленной стоимостью и добавленной ценностью. Если добавленная ценность продукта превышает его добавленную стоимость, то такой труд считается производительным. В противном случае – не производительным. А производительность труда в ценностном выражении определяется, как отношение добавленной ценности продукта труда к его добавленной стоимости.

Теория трудовой ценности и наноэкономика фиксирует то обстоятельство, что процесс труда человека осуществляется за счет расходования им своей рабочей энергии, рабочей силы (работоспособности). Для простого воспроизводства израсходованной работником рабочей энергии, рабочей силы ему необходимо потребление продуктов питания и непродовольственного потребления определенного количества и качества, а также время и средства на отдых. Этот набор объектов потребления составляет содержание потребительской корзины работников разных трудовых категорий (конкретного характера и интенсивности труда). Стоимость потребительской корзины в денежном выражении составляет содержание категории «стоимость рабочей силы». Для расширенного воспроизводства рабочей силы (для повышения трудоспособности, квалификации, для содержательного отдыха, для содержания семьи) работник должен получать заработную плату, возможно более превышающую стоимость рабочей силы, потребительской корзины. Верхним ограничением размера заработной платы работника, обеспечивающим 100%-ю степень социальной справедливости к нему, служит полная добавленная ценность его труда.

В реальной жизни капиталистического общества, в теории трудовой ценности и наноэкономике возможны различные сочетания величин стоимости труда (стоимости потребительской корзины), заработной платы работника и ценности продукта его труда. Эти соотношения отображаются на «диаграммах стоимостей-ценностей» различных работников и определяют содержание новых и важнейших категорий наноэкономики: «ценностная производительность труда», «ценностная эффективность труда», «степень социальной справедливости» общества к данному работнику, «степень эксплуатации» данного работника трудовым коллективом и обществом.

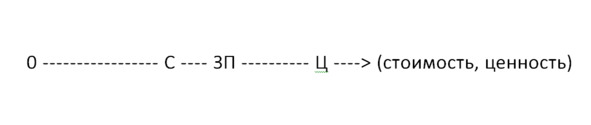

На рис. 1 представлена типовая диаграмма стоимости-ценности производительного труда.

Рис. 1. Диаграмма стоимости-ценности производительного труда

Здесь:

С – стоимость (добавленная стоимость) труда, стоимость рабочей силы (стоимость потребительской корзины);

ЗП – заработная плата работника;

Ц – ценность (добавленная ценность) труда.

Основным отношением капиталистического общества является наличие существенной разницы между величиной добавленной ценности «Ц», образованной трудом наемного работника, и величиной выплачиваемой ему за продукт его труда заработной платы «ЗП», обусловливающей низкую степень социальной справедливости и высокую степень эксплуатации данного работника. Этот первичный механизм эксплуатации субъектов наемного труда частными собственниками средств производства был открыт и показан еще Карлом Марксом.

Теория трудовой ценности и наноэкономика подтверждают тот факт, что в процессе капиталистического производства стоимость и ценность орудий труда, средств производства длительного использования (капитального оборудования) переносится трудом в конкретной форме непосредственно работающих на них людей на стоимость и ценность продукта труда по частям, в размере одинаковых по величине амортизационных отчислений. Стоимость переносится в течение периода амортизации (срока окупаемости оборудования), а ценность – в течение всего срока службы оборудования. Срок службы оборудования, как правило, а для производительного оборудования всегда, оказывается больше периода амортизации стоимости. Поэтому перенесенная на продукт ценность капитального оборудования оказывается больше перенесенной его стоимости. Именно это явление и составляет содержание ценностной производительности вещественных средств производства длительного использования (капитального оборудования). Величина разности между перенесенной именно таким образом ценностью и перенесенной стоимостью капитального оборудования является добавленной перенесенной ценностью капитального оборудования.

Основным источником этой добавленной перенесенной ценности капитального оборудования является высокопроизводительный труд работников, изготовивших данное капитальное оборудование, не получивший полной оценки при продаже оборудования потребителю (полная перенесенная в процессе эксплуатации ценность оборудования оказывается больше ценности, зафиксированной в его продажной цене). Вторым источником добавленной перенесенной ценности капитального оборудования является высокопроизводительный труд работников предприятия, эксплуатирующих это капитальное оборудование, и наилучшим образом осуществляющих поддержание его в работоспособном состоянии длительное время. Отношение разности между полной перенесенной ценностью и перенесенной стоимостью капитального оборудования (добавленная перенесенная ценность капитального оборудования) «∆Цко» к перенесенной стоимости капитального оборудования «Ско» и составляет значение первичного процента на капитал.

% = ∆Цко / Ско

Разница между полной перенесенной ценностью капитального оборудования и его перенесенной стоимостью в капиталистическом обществе присваивается капиталистическим частным собственником предприятия, эксплуатирующего оборудование. Это присвоение является вторым и еще более масштабным способом эксплуатации частными собственниками средств производства наемных работников, в данном случае не только своих предприятий, но еще и предприятий других капиталистов, изготовивших их капитальное оборудование.

Теория трудовой ценности и наноэкономика фиксирует и закрепляет фундаментальное диалектическое отношение процессов обмена и распределения объектов потребления, продуктов труда в обществе: первичность обмена над распределением. Она развивает базовое (и, увы, не развитое самим Карлом Марксом) утверждение о том, что:

«… является ли труд действительно полезным для других, удовлетворяет ли его продукт какой-либо чужой потребности, – это может доказать лишь обмен» (выделено Сафончиком В. Н.)

Цитируется по ресурсу https: //www.100bestbooks.ru/files/Marx_Kapital.pdf, стр. 62.

Теория трудовой ценности и наноэкономика показывает, что обмен в человеческом обществе появился ранее распределения, и, что обмен предполагает равенство субъектов обменных отношений, а распределение и появилось позднее обмена и предполагает неравноправие его субъектов.

В последующих разделах книги каждому критическому суждению, каждому выводу и тезису данного введения будет дано самое глубокое и масштабное обоснование.

Традиционные теории стоимости и ценности

Ценность у Адама Смита

Как известно после Л. Н. Толстого

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».

А еще с более древних времен известно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Я начну изложение этого раздела с приведения цитаты из основной работы Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатств народов», которой он упредил изложения самого существа своей теории:

«Для выяснения основных правил, определяющих меновую стоимость товаров, я попытаюсь показать:

во-первых, каково действительное мерило этой меновой стоимости, или в чем состоит действительная цена всех товаров;

во-вторых, из каких частей состоит эта действительная цена;

и, наконец, какие причины повышают иногда некоторые или все части этой цены над ее естественным или обычным уровнем, а иногда понижают ее ниже этого уровня; или какие причины иногда препятствуют точному совпадению рыночной цены, т.е. фактической цены товаров, с их естественной ценой.

Эти три вопроса я попытаюсь выяснить со всей возможной полнотой и ясностью в трех последующих главах, причем должен весьма серьезно просить у читателя внимания и терпения: терпения – для усвоения того, что может показаться в некоторой степени неясным даже после самых обстоятельных объяснений, какие я в состоянии дать. Я всегда предпочитаю заслужить упрек в недостатке краткости, лишь бы быть уверенным, что мое изложение понятно; однако, несмотря на все мое старание быть возможно более понятным, вопрос все же может показаться недостаточно разъясненным ввиду его чрезвычайно абстрактного характера» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава IV «О происхождении и употреблении денег».

Здесь и далее цитируется по ресурсу: https: //librebook.me/inquiry_into_the_nature_and_causes_of_the_wealth_of_

nations/vol4/4

Адам Смит, как будто сам осознавал неполноту своей теории, как будто предчувствовал противоречивость ее возможного восприятия, и, поэтому, очень просил читателей о внимании и терпении. И о понимании важности достаточной (как ему казалось) подробности изложения мыслей. И, как мы увидим позднее, не получил таковых от своих интерпретаторов и трактователей. Видимо, чрезвычайная абстрактность и сложность рассматриваемого вопроса этому все-таки помешала.

(Я же замечу вначале, что исправляет прежние ошибки тот, кто не мирится с обнаруживаемыми противоречиями в чужих взглядах. Да и в своих тоже. Но, как говорится, на всякий случай и в свою очередь, также попрошу читателей и о внимании, и о терпении, и о понимании, поскольку, в связи с чрезвычайной запутанностью предмета нашего исследования, оно будет достаточно подробным).

Шотландский экономист XVIII-го века Адам Смит написал фундаментальную работу «Исследование о природе и причинах богатств народов» и стал первым экономистом, который поднял науку о ведении общественного хозяйства на недосягаемый для его предшественников научный уровень, став основателем классической школы политической экономии. И он же положил начало разделению экономической науки на две противоположные и непримиримые научные школы.

Наиболее значимым был вклад Смита с разработку теории ценности (стоимости).

Первый раз слова «стоит» и «цена» А. Смит употребляет уже на 2-й и 3-й страницах Книги 1 в Главе I в следующих 2-х предложениях:

«Хлеб из Польши стоит столько же, сколько французский хлеб того же качества, несмотря на большее богатство и техническое превосходство Франции. Хлеб во Франции, в хлебородных провинциях, столь же хорош и почти всегда имеет ту же цену, что и хлеб Англии, хотя по богатству и уровню техники Франция, наверное, стоит ниже Англии» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава I «О разделении труда».

И характерно то, что в этих двух предложениях слово «стоит» (однокоренное с словом «стоимость») и слово «цену» (однокоренное с словом «ценность») употреблены Смитом в некотором безразличном отношении друг к другу. Слово «стоит» в первом предложении вполне могло бы быть заменено словосочетанием «имеет ту же цену» из второго предложения и наоборот. При этом смысл высказываний нисколько бы не изменился. Отметим, что уже в этой своеобразной неопределенности, в этом своеобразном безразличии скрывается некоторая тайна, некоторое противоречие.

В другом месте в срединной части сочинения Адам Смит написал еще неопределеннее:

«Цена или стоимость его рабочего скота представляет собою основной капитал точно так же, как и цена орудий его хозяина; корм, затрачиваемый на содержание скота, составляет оборотный капитал, как и средства на содержание рабочих» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 2. Глава I «О природе капитала, его применении и накоплении»

Здесь Адам Смит своим «цена или стоимость» категорически приравнял одно другому.

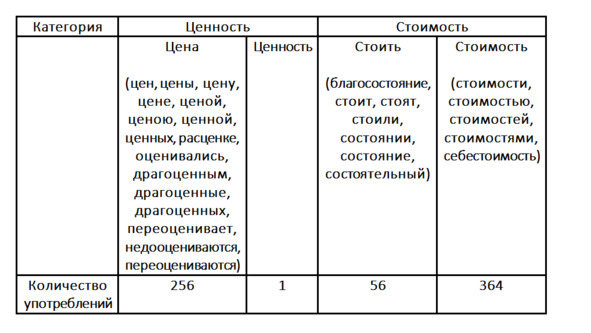

Отметим далее, что в общей сложности в основных для исследования вопроса о ценности Книгах 1 и 2 своей работы Адам Смит употребил слово «ценность» (и однокоренные – цена, оценка и т.д.) 257 раз и слово «стоимость» (и однокоренные – стоить, себестоимость и т.д.) – 420 раз. В таблице рисунка 2 «Количество упоминаний слов „ценность“ и „стоимость“» о таких упоминаниях представлены более подробные сведения.

Рис. 2. Количество употреблений категорий «ценность» и «стоимость»

Непосредственно слово «ценность» Адам Смит фактически употребляет только 1 раз и только в Главе V Книги 1 в следующем выражении:

«В Риме все счета велись и ценность всех имуществ определялась, по-видимому, в ассах или сестерциях» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава V «О действительной и номинальной цене товаров, или о цене их в труде и цене их в деньгах».

Отметим, что и в этом выражении слово «ценность» без нарушения смысла выражения также вполне могло быть заменено на слово «стоимость».

Слово «стоимость» Адам Смит употребляет 364 раза. В первый раз уже в Главе IV Книги I «О происхождении и употреблении денег» в выражении:

«Он редко мог купить меньше этого количества, потому что, то, что он мог отдать за нее, редко можно было разделить на части без убытка; а если ему хотелось купить больше, то в силу той же причины он вынужден был покупать двойное или тройное количество, т.е. на стоимость двух или трех быков или двух или трех овец» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава IV «О происхождении и употреблении денег».

Отметим далее, что Адам Смит использовал слово «стоимость» в следующих словосочетаниях: «потребительная стоимость»; «меновая стоимость»; «относительная стоимость»; «установленная стоимость»; «обычная или средняя стоимость»; «полную стоимость»; «реальная стоимость»; «себестоимость», а также в словосочетании «стоимость труда».

А слово «цена», которое у Смита, по существу, является заменителем слова «ценность», он применял в таких оборотах речи, как: «действительная цена»; «рыночная цена»; «фактическая цена»; «естественная цена»; «номинальная цена»; «денежная цена»; «обычная цена»; «случайная цена»; «монетная цена»; «высокой цены»; «низкой цены»; «средней цены»; «добавочная цена»; «центральную цену»; «монопольная цена»; «цена свободной конкуренции»; «умеренных цен»; «дорогая цена»; «авансированную цену»; «современная цена»; «нынешняя цена»; «наивысшая цена».

Из всей этой кажущейся поверхностной и излишней «словесной бухгалтерии» можно, однако, сделать некоторые выводы. В большей части своего научного труда Адам Смит очень часто и критически не разделяет употребление слов «цена» (в значении ценность) и «стоимость». Во многих выражениях эти слова могли бы быть заменены друг на друга без потери смысла выражения. Но и некоторая разница в контексте предложений с этими словами тоже ощущается. Слово «цена» Смит чаще употребляет в том случае, когда говорит о некотором внешнем, численном, цифровом выражении количества товара или труда, стоящего за этим количеством. А слово «стоимость» – в тех случаях, когда подразумевает некоторое внутреннее сущностное трудовое содержание данного продукта, товара. Например, в Главе IV, рассуждая об обесценивании денег, Адам Смит пишет:

«Римский асс в последние времена республики был уменьшен до 11/24 своей первоначальной стоимости и стал весить только пол-унции вместо фунта. Английские фунт и пенни содержат в настоящее время только около трети, шотландские фунт и пенни – около 11/36 а французские фунт и пенни – около 1/66 своей первоначальной стоимости» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава IV «О происхождение и употребление денег».

Такое двойственное (смешанное) восприятие подтверждается еще и тем, что и саму категорию «цена» Адам Смит понимает, по меньшей мере, двояко, например, как «действительную цену» и «номинальную цену»:

«Можно сказать, что его действительная цена состоит в количестве предметов необходимости и удобства, которые даются за него, а номинальная цена состоит в количестве денег» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава V «О действительной и номинальной цене товаров, или о цене их в труде и цене их в деньгах».

Здесь А. Смит номинальную цену однозначно связывает с деньгами, с количеством денег. А действительную цену с количеством предметов необходимости и удобств, за которыми для него однозначно стоит труд, затраты труда, связанные с их обретением.

Первое упоминание слова «стоимость», которое некоторым образом раскрывает двусмысленное понимание Смитом этого термина таково:

«Надо заметить, что слово стоимость имеет два различных значения: иногда оно обозначает полезность какого-нибудь предмета, а иногда возможность приобретения других предметов, которую дает обладание данным предметом. Первую можно назвать потребительной стоимостью, вторую – меновой стоимостью» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава IV «О происхождение и употребление денег».

Из этого рассуждения видно, что в отношении стоимости у Смита, опять-таки, имеется двойственное понимание, очевидно основанное на двойственном понимании ее содержания. Стоимость – это полезность, а потому – потребительная стоимость. И стоимость это обменоспособность, а потому – меновая стоимость.

Категории «полезность» Адам Смит не уделил никакого внимания. Он употребил его только 3 раза. Первый раз в приведенной выше цитате. Второй раз так:

«Надо иметь в виду, что обычное и естественное соотношение между рентой и прибылью от виноделия, и рентой и прибылью с земель под хлебом и травами сохраняется только по отношению к виноградникам, дающим вино обычного хорошего качества, которое может быть получено почти везде на любой легкой или песчаной почве и отличается лишь своей крепостью и полезностью для здоровья» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава XI «Земельная рента».

И третий раз так:

«Эти свойства полезности, красоты и редкости лежат в основе высокой цены драгоценных металлов, которые повсюду обмениваются на большое количество других товаров» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава X I «Земельная рента».

Адам Смит более 40 раз употреблял однокоренные слова: «полезно»; «полезна»; «полезен»; «полезный»; «полезной»; «полезное»; «полезную»; «полезные»; «полезных»; «полезного»; «небесполезно». Но, никакого определения категории «полезность» он не дал и на какое-либо содержание категории «полезность» не указал!

Категорию «потребительная стоимость» Адам Смит употребил лишь 3 раза в одном месте работы, в месте ее первого упоминания в приведенной выше цитате. И употребил, говоря о «большой потребительной стоимости», «небольшой потребительной стоимости» и «никакой потребительной стоимости» различных товаров. Оставшиеся 12 раз Смит употреблял следующие однокоренные слова: «потребить», «употребить», «потребители», «потребителей», «потребителями», «потребительных».

Можно уверенно констатировать, поэтому, что Адам Смит не дал определение категории «потребительная стоимость» и однозначно не раскрыл ее содержания. Он лишь «намекнул» на то, что потребительная стоимость связана с полезностью товара, представляет или отражает его полезность. И, опять-таки, «намекнул» на то, что потребительная стоимость может быть и «весьма большой», и «совсем небольшой» и, что:

«Напротив, алмаз почти не имеет никакой потребительной стоимости, но часто в обмен на него можно получить очень большое количество других товаров» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава IV «О происхождение и употребление денег».

И из этих редких упоминаний категорий «полезность» и «потребительная стоимость» и бессодержательных «намеков» выходило, что у «полезности» не было выявлено никакого существенного основания, а «потребительная стоимость» представлена имеющей, вроде как, трудовое, стоимостное содержание.

Первым упоминанием слова «цена», которое могло бы хоть как-то раскрыть его содержание в понимании Адама Смита было такое:

«Для выяснения основных правил, определяющих меновую стоимость товаров, я попытаюсь показать:

во-первых, каково действительное мерило этой меновой стоимости, или в чем состоит действительная цена всех товаров;

во-вторых, из каких частей состоит эта действительная цена;

и, наконец, какие причины повышают иногда некоторые или все части этой цены над ее естественным или обычным уровнем, а иногда понижают ее ниже этого уровня; или какие причины иногда препятствуют точному совпадению рыночной цены, т.е. фактической цены товаров, с их естественной ценой» (выделено Сафончиком В. Н.).

Книга 1. Глава IV «О происхождение и употребление денег».

И здесь мы снова сталкиваемся с новым выражением двойственного (двусмысленного) и даже множественного и многомысленного понимания Смитом еще и категории «цена». К выделенным нами выше «действительной цене» и «номинальной цене» добавляется «фактическая цена» и «естественная цена».

Наконец, только в Главе V «О действительной и номинальной цене товаров, или о цене их в труде и цене их в деньгах» Книги 1 Адам Смит высказывает суждение, которое, пожалуй, в несколько большей степени, отражает его понимание и содержания, и диалектики категорий «стоимость» и «цена» (ценность).

«Действительная цена всякого предмета, т.е. то, что каждый предмет действительно стоит тому, кто хочет приобрести его, есть труд и усилия, нужные для приобретения этого предмета. Действительная стоимость всякого предмета для человека, который приобрел его и который хочет продать его или обменять на какой-либо другой предмет, состоит в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые он может возложить на других людей. То, что покупается на деньги или приобретается в обмен на другие предметы, приобретается трудом в такой же мере, как и предметы, приобретаемые нашим собственным трудом. В самом деле, эти деньги или эти товары сберегают нам этот труд. Они содержат стоимость известного количества труда, которое мы обмениваем на то, что, по нашему предположению, содержит в данное время стоимость такого же количества труда. Труд был первоначальной ценой, первоначальной покупной Суммой, которая была уплачена за все предметы. Не на золото или серебро, а только на труд первоначально были приобретены все богатства мира; и стоимость их для тех, кто владеет ими и кто хочет обменять их на какие-либо новые продукты, в точности равна количеству труда, которое он может купить на них или получить в свое распоряжение» (выделено Сафончиком В. Н.).