Полная версия

История эмоций

Во-вторых, такая схема – сначала 2500 лет западной философской и богословской мысли, а потом на смену им приходят 150 лет психологических исследований – проблематична, поскольку для многих людей в мире рефлексия незападных культур по поводу чувств имела и имеет не меньшее значение. Более того, процессы трансфера между «западной» рефлексией по поводу эмоций и «незападной» были – до того как психология около 150 лет назад сделалась основным поставщиком понятий, используемых в этой рефлексии, – настолько разнообразными и разнонаправленными, что на самом деле даже невозможно всерьез использовать слова «западный» и «незападный» как аналитические категории29.

Есть еще один первоочередной вопрос, который мы не сможем обойти. Имеем ли мы в виду одно и то же, когда говорим об «эмоции» в нейронауке образца 2001 года, представленной Герхардом Ротом, и об «эмоции» в экспериментальной эволюционной психологии образца 1979 года, представленной Клаусом Шерером? Об «эмоции» в исторической науке образца 2000 года, представленной Уте Фреверт, и об английской emotion в нейронауке образца 1998 года, представленной Яаком Панксеппом? Когда мы говорим о Gefühl у физиолога и психолога Вильгельма Вундта в 1863 году и о Gemüthsbewegung в немецкой энциклопедии Брокгауза 1928 года? О французских les affects у философов Жиля Делёза и Феликса Гваттари, писавших в 1980 году, об индонезийском perasaan hati в середине 1980‐х годов, английском affect у философа Брайана Массуми, писавшего в 2002 году, и об итальянских emozioni у криминолога Чезаре Ломброзо, писавшего в 1876 году?30 Одним словом: имеется ли достаточное единство значения всех этих слов, которое позволяло бы нам все эти очень разные обозначения, взятые из разных полей, эпох и культур, разбирать как одно понятие «эмоции»?

На первый взгляд это не так. Даже в одной ограниченной области, такой как англоязычная экспериментальная психология, было насчитано 92 различных определения эмоции за период 1872–1980 годов31. Трудность определения эмоции часто рассматривается в качестве ее основной характеристики: например, один американский кардиолог в 1931 году называет эмоции «чем-то текучим и летучим, что приходит и уходит, словно ветер, неизвестно как»; а полстолетия спустя два психолога констатируют: «Что такое эмоция, знает каждый – пока его не попросят дать определение»32.

Тем не менее есть три соображения в пользу того, чтобы все упомянутое рассматривать как одну и ту же «эмоцию». Во-первых, многие понятия этимологически связаны между собой. Если мы проследим происхождение слов emotion и Gemüthsbewegung (движение души), то придем к латинскому глаголу movere (двигать). Проследить и показать все эти этимологические линии во многих языках – задача для крупного проекта по созданию всеобщей истории понятий, описывающих чувства, и осуществить его можно было бы только при участии множества исследователей. Кстати, даже культуры, в которых понятия эмоции нет и в помине, часто заимствуют слово emotion – например, тибетская. Приезжающие в Тибет люди так часто спрашивали местных жителей, почему у них нет слова для эмоций, что те создали неологизм – tshor myong33.

Во-вторых, при сравнениях и попытках перевода можно обнаружить сходства и различия. На самом деле такие попытки в высшей степени продуктивны, из них в большой мере и состоит терминоведение.

И наконец, в-третьих, наука без метапонятий – номиналистическая наука – была бы царством полной контингентности. Это само по себе не страшно, но поскольку существует на рынке спрос на антиноминалистическую науку, в том числе историю эмоций, эта наука будет производиться.

Я решил использовать слово «эмоции» как метапонятие. В качестве его синонима я использую слово «чувство». Вместе с тем я не хочу уклоняться от выполнения задачи по историзации, поэтому стараюсь четко обозначать специфичное использование каждого из этих двух терминов всякий раз, когда они встречаются в языке источника. Иначе обстоит дело со словом «аффект»: в последнее время под влиянием нейронаук оно все больше принимает значение чисто телесного, довербального, бессознательного эмоционального переживания и в этой книге не будет применяться как метапонятие. Если бы я использовал слово «аффект» в таком качестве, мне во многих местах пришлось бы пускаться в многословную полемику против этого доминирующего сегодня словоупотребления и за учет элементов оценки, вербализации и сознания.

Но вернемся к нашему исходному вопросу: что такое эмоция? Сегодня психология в облике нейронауки в большой мере господствует над публичным и трансдисциплинарным научным дискурсом об эмоции. Но при этом она, как правило, страдает коллективной амнезией в том, что касается истории ее собственных, психологических идей (не говоря уже о философских), касающихся темы эмоций, хотя в последнее время в самой нейронауке стали все чаще раздаваться голоса, которые свидетельствуют, что философия «всей своей историей предвосхищала естественно-научные исследования»34. То, что ждет читателя ниже, – это написанный крупными мазками набросок истории философской рефлексии по поводу эмоций на протяжении двух с половиной тысячелетий. При этом часто будет идти речь и о рецепции этой рефлексии, в том числе и в современной психологии, включая «молчаливую» рецепцию, то есть такую, при которой философские связи не осознавались. Если в конце у читателя сложится хотя бы приблизительное представление о богатстве и сложности философии эмоций, значит эти страницы выполнят одну из своих задач.

Одно из первых дошедших до нас – и вместе с тем одно из самых живучих и влиятельных определений эмоций дал Аристотель (384–322 гг. до н. э.)35. Он описал греческое понятие pathos (во множественном числе – pathê) следующим образом:

Страсти – все то, под влиянием чего люди изменяют свои решения, с чем сопряжено чувство удовольствия или неудовольствия, как, например, гнев, сострадание, страх и все этим подобные и противоположные им [чувства]36.

Это цитата из «Риторики», из того пассажа в ней, где речь идет о том, как эмоции замутняют способность творящих правосудие людей к вынесению здравого суждения. Целевой группой данного текста были все те, кому по роду их деятельности в политике или в суде нужно было эмоционально влиять на других посредством ораторского искусства. Аристотель дал им своего рода инструкцию. Во второй части цитаты указывается на качество эмоций – они могут быть как приятными, так и неприятными, и это относится ко всем перечисленным далее эмоциям, равно как и ко всем прочим. То есть Аристотель делил эмоции не просто на положительные и отрицательные, как это часто делают сегодня: для него каждая эмоция обладала качеством в зависимости от того, как она воспринималась – положительно или отрицательно, – и у каждой эмоции в этом самом раннем из всех каталогов аффектов, за которым последовало множество других, была противоположность.

Этот пассаж интерпретируют по-разному: некоторые считают, что он нетипичен для Аристотеля и значение его ограничивается прагматическим контекстом ораторского искусства; другие считают, что он типичен не только для аристотелевских представлений об эмоциях, но и вообще для тех, что были распространены в полисах Древней Греции в классическую эпоху (ок. 500 – 336/323 до н. э.): согласно им, «эмоции понимались как реакции, но не на события, а на действия или на ситуации, которые были результатом действий и имели последствия для собственного относительного престижа человека или для относительного престижа других»37. Одни видели в Аристотелевом перечне страстей уже те самые базовые эмоции, о которых писал психолог Пол Экман в конце ХХ века, другие же считали, что изложенная Аристотелем концепция эмоций и сделанный им акцент на оценочной составляющей – это предшественники когнитивной экспериментальной психологии оценки (appraisal), существовавшей тогда же, когда концепция Экмана, но противоположной ей. Третьи же полагали, что перечень Стагирита отсылает нас к сегодняшней социальной психологии, подчеркивающей межличностные, коммуникативные функции эмоций38. Как видим, даже на очень древние рассуждения об эмоциях с удовольствием проецируются фундаментальные разногласия науки новейшего времени. Но мы остановимся на Аристотеле и одной эмоции – гневе (оrgē). В «Риторике» говорится:

Пусть гнев будет определен как соединенное с чувством неудовольствия стремление к тому, что представляется наказанием за то, что представляется пренебрежением или к нам самим, или к тому, что нам принадлежит, когда пренебрегать бы не следовало. Если таково понятие гнева, то человек гневающийся всегда гневается непременно на какого-нибудь определенного человека, например на Клеона, а не на человека [вообще], и [гневается] за то, что этот человек сделал или намеревался сделать что-нибудь самому [гневающемуся] или кому-нибудь из его близких; и с гневом всегда бывает связано некоторое удовольствие, вследствие надежды наказать, так как приятно думать, что достигнешь того, к чему стремишься. Никто не стремится к тому, что ему представляется невозможным, и гневающийся человек стремится к тому, что для него возможно. Поэтому хорошо сказано о гневе: «Он в зарождении сладостней тихо струящегося меда, / Скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает!» Некоторого рода удовольствие получается от этого и, кроме того, [оно является еще и] потому, что человек мысленно живет в мщении; являющееся в этом случае представление доставляет удовольствие, как и представления, являющиеся во сне39.

Соответственно, гнев невозможно отнести исключительно к положительным или исключительно к отрицательным эмоциям. Хотя он и несет боль, вместе с тем он заключает в себе и ожидание «сладкой» мести. Кроме того, концепция гнева у Аристотеля включала в себя также временнóе измерение: гнев проходит, тогда как ненависть бесконечна во времени. И наконец, определенную роль в гневе играет воображение: месть сладка, и сладостная месть – это месть воображаемая; здесь ожидание расцветает в царстве фантазии.

Вообще, Аристотель связал pathē с миром фантазии и тем самым подготовил почву для дальнейших размышлений об эстетике и чувствах: отличается ли мое сочувствие ближнему, который упал с велосипеда и к которому я спешу на помощь, от моего сочувствия литературному герою Оливеру Твисту, и если да, то как? Можно ли эмоциональные реакции на «настоящие» стимулы из окружающей среды приравнять к эмоциональным реакциям на культурные продукты, такие как романы, фильмы или компьютерные игры? И как обстоит дело с моей боязнью пауков, которая у меня в голове начинает функционировать самостоятельно и неконтролируемо, превращая меня в пленника в комнате без окон? Аристотель считал, что чувства, не связанные с действительностью, то есть чистые продукты фантазии – слабее, нежели чувства, имеющие отношение к реальному миру40.

Только в философии Платона (424/423–348/347 до н. э.) и его ученика Аристотеля чувства (pathē) стали рассматриваться как состояния, источник которых в самом человеке. Так было не всегда: «Литературные персонажи Гомера еще считали, что практически беззащитны и бессильны перед властью чувств», и досократики тоже определяли эмоции как нечто приходящее извне, а не порожденное внутри человека. Параллели с описанными выше воинами маори, чей страх приписывался атуа, здесь очевидны41. Возможно, именно в силу длинной тени, отбрасываемой древнегреческими теориями эмоций, многие метафоры, которые мы сегодня используем, говоря о наших чувствах, созвучны представлению об эмоциях как о чем-то внешнем: на нас «нападает ярость», нас «охватывает радость», а если мы влюбимся, то к нам «нагрянет любовь»42. Но это не значит, что древнегреческие философы одобрили бы схемы «стимул – реакция», подобные улицам с односторонним движением, не оставляя пространства для оценки и вынесения суждения. Напротив, Аристотель определял страх как «некоторого рода неприятное ощущение или смущение, возникающее из представления о предстоящем зле, которое может погубить нас или причинить нам неприятность», и рассматривал эту – иногда телесную – реакцию на воображаемые будущие невзгоды не как автоматическую: он считал, что убеждения, мнения и верования способны прервать протекание эмоции43. То есть мой страх перед увиденной в лесу ядовитой змеей Аристотель объяснил бы тем воображаемым злом, которое угрожает мне, если она меня укусит, но всегда признавал бы за мной возможность либо вовсе не запускать эмоциональную программу «страх» – потому, например, что я стал большим любителем змей с тех пор, как в шесть лет побывал в террариуме в Бостонском зоопарке, – либо эту программу остановить, потому что я в сорок лет, пройдя курс поведенческой терапии, научился справляться с боязнью змей.

Кроме того, эмоции, как их понимал Аристотель, благодаря присущей им оценочной составляющей можно изменять, причем не только у себя, но и у других людей, особенно младшего возраста. Молодежи, считал философ, необходима школа чувств, чтобы она могла заучить правильные суждения и превратить их в привычку44.

Стоики в своем определении эмоций шли за Аристотелем до той точки, где он говорил об оценке45. Но как только заходила речь о воспитании молодежи, пути их расходились: согласно пантеистическому воззрению стоиков, следовало видеть более широкий контекст и ничтожность эмоций. Цель, считали они, в том, чтобы достигнуть состояния отсутствия эмоций, или душевного покоя – апатии (apatheia), а затем и атараксии (аtaraxeia)46. Любовь и брак настолько незначительны в масштабах всей пантеистической конструкции, что их следует избегать. Эта форма контролирования эмоций вызвала долгое эхо: от римского императора Марка Аврелия (121–180 н. э.), который в «Посланиях к самому себе» тоже говорил об атарактическом идеале и особенно политикам рекомендовал покой, до американского философа Марты Нуссбаум, которая называет себя «неостоиком» и в своем понимании эмоций на первое место ставит собственное благополучие человека – и потому акцентирует стоическое спокойствие духа, – но при этом видит в эмоции всегда также и оценочное суждение (appraisal)47.

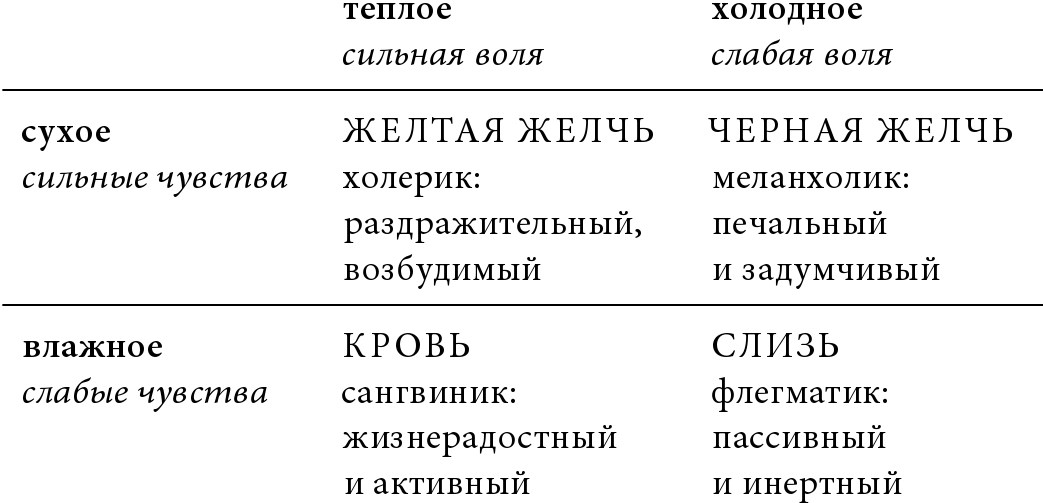

Во II веке н. э. один греческий врач, находившийся под влиянием Платона, высказал мысли об эмоциях, оказавшие влияние на многие поколения арабских и европейских врачей вплоть до итальянского Возрождения: Гален (ок. 130 – ок. 200) создал учение о темпераментах, в котором он связал каждую из четырех жидкостей – кровь, слизь, желтую желчь и черную желчь – с двумя типичными качествами48. Избыток какого-нибудь одного из этих соков, считал Гален, приводил к тому, что в темпераменте человека проявлялись те или иные свойства.

Терапевтический потенциал Гален усматривал не в химических веществах или воздействии на тело, а в нравственном воспитании и умеренности. Учение Галена о четырех соках и особенно связанная с ним гуморальная патология (деление людей на холериков, сангвиников, меланхоликов и флегматиков) – то есть описание экстремальных, излишних эмоций, – в модифицированной форме встречаются еще у Канта и у некоторых психологов конца XIX и начала ХХ века49.

Ил. 2. Учение Галена о четырех жидкостях и соответствующих им эмоциональных типах

Фундаментальное значение для большей части рефлексии по поводу чувств со времен Платона имела идея о трех составных частях души. У Платона душа состояла из разумной (logistikon), волевой (thymoeides) и вожделеющей (epithymetikon) частей. Это предположение было поколеблено уже Аристотелем и стоиками, но более всего – в поздней Античности Аврелием Августином (354–430), на которого оказали влияние трактаты об эмоциях, написанные раннехристианскими монахами50. Августин создал иерархическую, ступенчатую модель души, в которой низшая ступень была чисто вегетативной и телесной, а наивысшая, седьмая – ступень лицезрения Бога или божественного просветления51. Две верхние ступени были зарезервированы за мужчинами. Кроме того, аристотелианскую и стоическую модель деления эмоционального процесса на две части, в которой первое движение (primus motus) было скорее телесным шагом, а вторым шагом была когнитивно-моральная оценка, Августин заменил единой категорией эмоций (motus), подчиненной воле:

Разница состоит в том, какова воля человека: если она превратна, то будут превратны и эти движения; если же она добра, то и движения будут не только не предосудительны, но и похвальны. Ибо воля присуща всем им; более того, все они суть не что иное, как воля. Ведь что такое страстное желание и радость, как не воля, сочувствующая тому, чего мы хотим? И что такое страх и печаль, как не та же воля, не сочувствующая тому, чего мы не хотим?52

Однако вследствие первородного греха воля, как правило, ведет человека в неверном направлении. Только тот, кто принял Божью благодать и ориентирует свою волю по Богу как по фиксированной точке, может сделать свои чувства положительными. Идеи Августина коренным образом противоречили взглядам классических греческих философов, потому что, в отличие от стоиков, в чьей пантеистической концепции божественное присутствовало в Земле и в природе, у Августина божественное располагалось вне досягаемости, в сфере трансцендентности, а эмоции были направлены на жизнь после смерти; все земное, включая человеческое тело, рассматривалось как грязное и преходящее53. В отличие от Аристотеля, в чьей мысленной вселенной эмоциональные и когнитивные аспекты были неразрывны, у Августина уже намечалось деление на эмоции и разум, которое любят приписывать Декарту54. Кроме того, если у стоиков идеалом была эмоциональная невозмутимость в жизни, то Августин приветствовал эмоции в жизни – до тех пор, пока они были подчинены воле и направлены на Божественное55.

Средневековая рефлексия по поводу эмоций изучена хуже, чем античная, а кроме того, она почти не оказала влияния на последующие эпохи. Поэтому и схоластика, особенно Фома Аквинский (1225–1274), рассматривается обычно в качестве приложения к Аристотелю и Августину56. Что-то действительно новое, как всегда пишут, появляется только у Рене Декарта (1596–1650). Декарт считается не только самым влиятельным философом Нового времени, но и основателем всех дуализмов – в первую очередь, разумеется, дуализма души и тела, но и оппозиции «разум vs. чувство»57. В этом смысле часто истолковывали и его формулу «Я мыслю, следовательно, я существую». Так, например, нейробиолог Антонио Дамасио усматривает в этом высказывании «ошибку Декарта» (таково название его бестселлера 1994 года):

Если понимать это утверждение буквально, то оно прямо противоположно тому, как я понимаю (на мой взгляд, правильно) источники разума и отношение между разумом и телом: тут утверждается, что мышление и осознавание мышления суть истинные субстраты бытия. А так как мы знаем, что Декарт представлял себе мышление как деятельность совершенно отдельную от тела, то это утверждение провозглашает отделение разума, «думающей вещи» (res cogitans), от недумающего тела – того, у которого имеются размер и механические части (res extensa). […] Вот в чем ошибка Декарта: пропасть, отделяющая тело от разума, пропасть между поддающимся измерению, имеющим пространственные размеры, механически функционирующим, бесконечно делимым веществом тела, с одной стороны, и неподдающимся измерению, не имеющим пространственных размеров, неосязаемым, неделимым веществом разума; предположение, что и рассуждение, и моральное суждение, и страдания, которые происходят от физической боли или эмоционального потрясения, могут существовать отдельно от тела, а конкретно – отделение наиболее тонких и сложных операций разума от структуры и функционирования биологического организма58.

Недавно на это было выдвинуто возражение: Декарт – и в этом он принципиально отличался от христианских философов, таких как Августин и Фома Аквинский, – рационализировал Бога, то есть заявил, что Он есть высшее воплощение разума, а тем самым как бы вложил разум и в эмоции. Так, например, его концепция страха предполагала такую инстанцию, как воля, – например, когда контроль страха понимался не как подавление страсти, а как победа одной страсти над другой: «полезные мысли, нацеленные на то, чтобы разжечь одну страсть (например, мужество), которая противодействует другой (например, страху)»59.

Однако подобные ревизионистские концепции не должны заслонять от нашего взора то, что было у Декарта новым, неслыханным, – скажем, когда он в «Страстях души» заявил, что собирается исследовать эмоции «не как оратор и не как моральный философ, а как физик» (en physicien) и отделить их от души, чтобы изучить их, подобно всем живым организмам (за исключением человеческой души), как механизмы60. Он приводил такой пример: когда палец другого человека приближается к нашему глазу, даже если наш разум знает, что это палец друга, наше тело реагирует механизмами страха и защиты – мы моргаем. Наш разум оказывается в этой ситуации бесполезным, потому что «машина нашего тела устроена так, что движение этой руки к нашим глазам вызывает другое движение в нашем мозгу, который направляет духи в мышцы, заставляющие веки закрываться»61.

Именно на Декартову теорию опирался придворный живописец короля Людовика XIV Шарль Лебрён, создавший анатомические зарисовки эмоций и тем самым впервые связавший чувства с репрезентированными техническими средствами (то есть нарисованными, сфотографированными, сгенерированными на компьютере) лицами (и мозгами). Влияние созданной Лебрёном графической классификации выражений лица при различных эмоциях было огромным62 и сохранялось до XIX века, хотя уже при его жизни появились критики, отмечавшие, что идеальнотипические лица в своей статичности не отражали ни процессуального характера эмоций, ни их смешанности. О том, что эмоцию нельзя представлять себе в чистом виде, часто говорили, между прочим, противники теорий базовых эмоций в конце ХХ века63.

Как альтернативу Декарту, считающемуся дуалистом, часто представляют Баруха Спинозу (1632–1677). В последние годы наблюдается грандиозный спинозианский ренессанс в телесно-ориентированных общественных науках, литературоведении и искусствоведении (о них подробнее пойдет речь ниже и в главе III). Эта конъюнктура заметна даже по заглавиям научно-популярных книг Дамазио от критической работы «Ошибка Декарта: эмоции, разум и человеческий мозг» до апологетической «В поисках Спинозы: радость, печаль и чувствующий мозг»64. Можно было бы утверждать, что Спиноза сегодня так хорошо согласуется с нейронауками благодаря неаккуратности и многозначности своих мыслей, а можно объяснить возродившийся интерес к нему тем, что он отказался от дуализмов (его часто называют монистом, поскольку он верил в единую божественную субстанцию) и потому рассматривал чувства и душу как аспекты одной и той же единой реальности. Сочетание естественно-научной, геометрической рефлексии с рефлексией по поводу эмоций в его главном труде – «Этике, доказанной в геометрическом порядке» (1677) – делает его особенно привлекательным для литературоведов, интересующихся нейронаукой, и нейрологов, интересующихся литературой.

Спиноза считал, что разум, а значит и чувства, – часть природы. Следовательно, они подчиняются ее всеобщим законам и, как и все остальное, включая Бога, могут быть изображены «точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах»65. Кроме того, он делил чувства на «действия» и «страсти»: причина первых – внутри нас самих, а причины вторых находятся вне нас, однако при этом внутренняя и внешняя сферы не различаются категориально: и та и другая суть природа. Спиноза считал, что существует только три основных чувства: радость, печаль и стоящее выше их чувство вожделения/желания (cupiditas). Из этих (и некоторых других) элементов своей рефлексии по поводу чувств он сложным путем выстраивал законы, имевшие вид афоризмов, например:

Теорема 38. Если кто начал любимый им предмет ненавидеть, так что любовь совершенно уничтожается, то вследствие одинаковой причины он будет питать к нему бóльшую ненависть, чем если бы никогда не любил его, и тем бóльшую, чем больше была его прежняя любовь66.

Подобные теоремы, столь похожие на физические законы, уже в XIX веке нравились физиологам, а потом экспериментальным психологам67. Нынешний бум спинозизма характеризуется прежде всего тем, что подчеркивается его монизм. Литературоведы и социологи ссылаются на него, когда хотят повысить ценность материального – будь то бытовые предметы, деревья или арктические льды. За материей в таких случаях признается наличие чувств и в конечном счете способности к сознательному действию, причем не меньше, чем у человека, а следовательно, материя оказывается в радиусе действия нашей эмпатии, становится достойной защиты, даже нуждающейся в защите, а это делает подобные идеи привлекательными для экологов и ряда других постмарксистских политических проектов68. Литературоведы и социологи ценят в монизме то, что он позволяет рассматривать мыслительные процессы как телесные69.