Полная версия

История русской нефти, о которой мы так мало знаем. 1700-1922

История русской нефти, о которой мы так мало знаем, 1700–1922

Книга основана на исследованиях доктора экономических наук А. Иголкина

Составители благодарят Л. Жукову, А. Локтева, Н. Трякину за предоставленные материалы

© Издательство «Олимп–Бизнес», издание, 2024

Вступление в тему

Вся история человечества – это постоянный переход от одних видов энергоресурсов к другим, от одной технологии их использования к другой. Наша книга рассказывает о том, какое место в этой цепочке принадлежит нефти…

История человечества коренным образом изменилась после того, как люди «приручили» огонь. Именно с огня началось в глубокой древности овладение человека энергией. Первый шаг на этом пути произвел столь масштабные изменения, что народная память сохранила его в форме многочисленных мифов и легенд.

От первобытных костров люди перешли к использованию энергии воды и ветра, затем – угля и пара, сланцев, нефти, природного газа, энергии расщепления атомного ядра. В освоении горючих материалов выстраивается следующая цепочка: дрова – уголь – нефть – природный газ; в одних государствах эти переходы совершались раньше, в других – позже, а кое-где и по сию пору преобладают дрова, кизяк или хворост. Иногда, случалось, перескакивали от кизяка сразу к нефти, но уж никак не наоборот. Общая направленность была и остается именно такой. Разумеется, переход на новые источники энергии и новые технологии не совершается за один день. Человечество вообще необычайно консервативно, и особенно в таких случаях. Дело в том, что вокруг главных для конкретной эпохи энергоносителей образуется сложный экономический и социальный комплекс, точнее – своя цивилизованная среда с промышленностью, транспортом, типом жилищ и т. п. Разом отказаться от этой среды, ставшей привычной для миллионов людей, дающей власть и прибыль политическим и деловым кругам, отнюдь не просто. Поэтому переход от ветряных мельниц и водяных двигателей к паровому котлу занял не одно столетие. Он сопровождался социальными катаклизмами, экономическими преобразованиями и революционными переворотами. Даже в развитых европейских странах переход от угля к нефти как основному виду топлива протекал около ста лет и также приводил к смене деловых и политических элит и социальным потрясениям.

Среди многих определений современной нам цивилизации есть и такое – «углеводородная». Нефть, газ и уголь образуют сегодня базис, фундамент, на котором строится вся экономика, бытовой уклад и образ жизни человека.

Значение нефти не только в экономике, но и гораздо глубже – в политологии. Ведь энергоресурсы, нефть в том числе, всегда были одним из сильнейших аргументов в политической борьбе. И эта борьба за источники энергии объясняет многие события всего XX столетия. Для нас одинаково важны и интересны и ее внешнеполитическая сторона, и внутренняя «скрытая война». Подобные события нередко достойны страниц романа, а порой напоминают захватывающий остросюжетный детектив.

Медаль, отчеканенная в 1906 году в память добычи миллиарда пудов сырой нефти Товариществом братьев Нобель

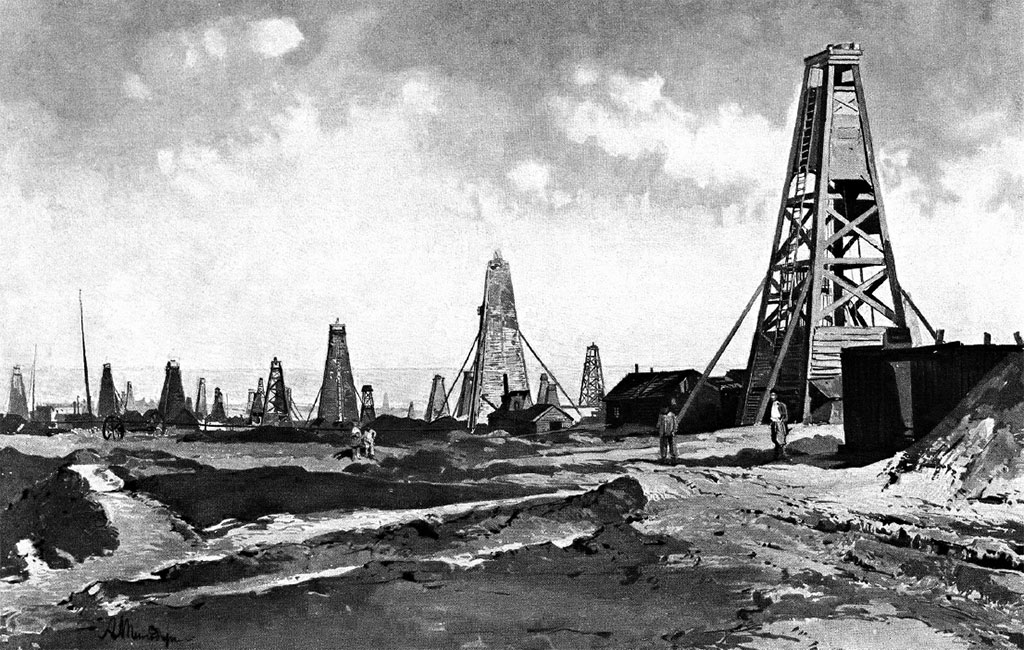

Вид нефтяных промыслов

До недавних пор тема русской нефти была в нашей печати одной из самых скучных. Написано огромное количество закрытых по военно-стратегическим обстоятельствам работ, где подробно описано расположение всех наших нефтяных месторождений, их запасы, соотношения тяжелых и легких компонентов. Есть и открытые работы с цифрами ежегодного прироста добычи нефти, продуктов ее переработки и т. п. Существует (точнее, существовала до середины 1980-х годов) отраслевая научно-популярная литература. В начале нового тысячелетия уже ясно: необходимо изучать историю нефтедобычи во всех аспектах и в полном объеме, с момента ее развития и до наших дней. Взлеты и падения одной из важнейших отраслей промышленности позволят нам лучше понять, что происходило в дореволюционной России, а затем и в СССР. И, возможно, помогут разобраться во многих сегодняшних проблемах.

В нашей книге мы расскажем о начальных этапах российской нефтедобычи. О русских землепроходцах, которые обозначили первые отечественные месторождения. О том, какую роль сыграли эти открытия в их судьбах и в судьбе отрасли. Читателям интересно будет узнать, как развивались техника и оборудование, при помощи которых добывалась и перерабатывалась нефть; как совершенствовались способы перевозки и хранения нефтепродуктов: ведь поначалу «черное золото» хранили в обычных земляных ямах, а перевозили в кожаных бурдюках на верблюжьих горбах. Развитие нефтяной отрасли – это история удивительных человеческих судеб: гениальных изобретений, счастливых открытий и трагических потерь. Об ученых, инженерах и предпринимателях, чьими трудами созидалась и развивалась нефтяная отрасль в России, также повествует эта книга. Несомненно, список их имен не полон, и мы уверены, что сможем еще вернуться к данной теме.

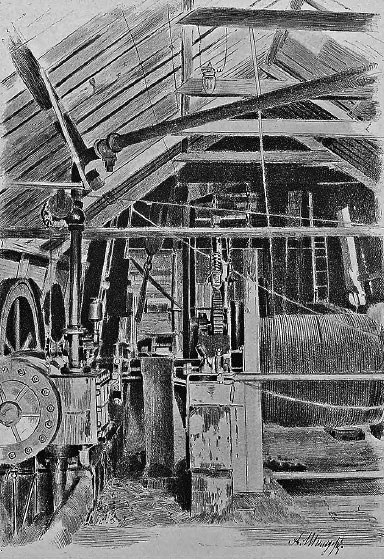

Внутренний вид буровой вышки

В XX век Россия вступила мировым лидером по добыче нефти, но еще до Первой мировой войны, на фоне всеобщего нефтяного бума, нефтяная промышленность России начинает переживать период десятилетнего застоя. Застой нефтяной отрасли начался с поджогов всех бакинских нефтепромыслов в августе 1905 года. Были эти поджоги спонтанными или хорошо организованными, и если да – то кем? Известно также, что в русской нефтяной промышленности преобладал иностранный капитал. При этом ни сырая нефть, ни мазут из страны не вывозились. И как же получилось, что на протяжении четырнадцати довоенных лет почти не менялась площадь эксплуатируемых нефтеносных земель, не вводились в дело принадлежавшие государству новые разведанные нефтеносные участки?

Каковы были последствия такой энергетической политики? Кто стоял за ней? Временное правительство обвинило во всех грехах правительство царское. Вскоре точно так же пришедшие к власти большевики обвинили в бездействии Временное правительство и «царское иго». К середине XX века обнаружились новые упущения, новые «виновники» и новые герои…

Несомненная и абсолютная героиня нашего повествования – полуторавековая промышленная нефтедобыча в России, а затем и в Советском Союзе. Тематический стержень этой книги – российские национальные нефтяные интересы. Кто и как отстаивал их при царе, Временном правительстве, большевиках? Насколько эффективно использовались имевшиеся возможности, а что было попросту упущено? Какие закулисные интриги плелись вокруг нефтяного бизнеса? Так ли всё было на самом деле, как пытались представить официальные советские источники? Какие тайны открывают нам документы, с которых гриф «Секретно» снят всего лишь несколько лет назад?

Надеемся, мы поможем читателю ответить на вопросы, существующие в истории русской нефти – истории, которую мы еще так мало знаем…

Часть первая

Новая, многообещающая эра

Глава первая

У истоков нефтяной реки

2003 год – знаменательная и символическая дата. Это год 300-летия российской нефти, богатейшего источника отечественных доходов.

Издревле на протяжении тысячелетий людям были известны главные свойства «черной крови земли». Исток этого знания канул в Лету, как не сохранились и имена первых добытчиков и переработчиков нефти. Были они чрезвычайно пытливыми и изобретательными технологами, умевшими не только найти применение этому удивительному дару земных недр для освещения и отопления, но использовать его в разнообразнейших целях, в том числе медицинских и даже военных. Есть сведения о том, что нефть еще в Древнем Египте добавляли в бальзамирующие составы, а средневековые москательщики Европы – в олифу, чтобы краски ложились ровным слоем.

Само слово «нефть» – восточного происхождения. В европейские языки оно пришло из персидского (новоперсидское naft), но разными путями. К нам персидское слово попало благодаря посредству турецкого языка (neft), а в западноевропейские – через греческий (naphta). В западноевропейских языках есть и другое название нефти или ее производных (бензина) – petrol, Petroleum, peátrole. Оно заимствовано из средневековой латыни, где представляет собою искусственное сложение двух слов: греческого petr(os) «камень» и латинского ol(eum) «масло». В некоторых языках, сильнее сопротивляющихся прямому заимствованию, встречаются кальки (или полукальки) с латинского названия нефти: например, немецкое Erdöl – буквально «земляное масло» (Erde – «земля»), венгерское köolaj – «каменное масло» (kö – «камень»), финское vuoriölji – «горное масло» (vuori – «гора»).

По поводу происхождения слова в самом персидском языке среди ученых-этимологов существуют разногласия. Одни считают, что персидское naft «нефть» является исконным и восходит к древнеиранскому слову со значением «влажный» (авестийское napta). Поскольку иранские и славянские языки состоят в родстве (они принадлежат к индоевропейской языковой семье), неудивительно, что в русском языке находятся слова, относящиеся к тому же праязыковому корню: индоевропейское *nabh – это наше слово «небо».

Античная римская лампада

Глиняный светильник чигар

На южном побережье Каспия горели факелы природного газа, спутника нефти. Видимо, в таких местах и возводились храмы огнепоклонников; руины одного из них, датируемого III в. до н. э., сохранились на Апшероне, в Сураханах (см. фото на с. 10). Факелы эти, «огонь неугасимый», наблюдал еще в 1466 году тверской купец Афанасий Никитин, которого неугомонное «хожение» занесло в Баку. Он оставил сведения, что отсюда вывозили нефть для заполнения глиняных светильников, «чигар», и для лечебных целей – помогала при кожных заболеваниях.

Понять неожиданную на первый взгляд смысловую связь, предлагаемую таким сопоставлением, несложно, если привлечь родственные слова других индоевропейских языков: санскритские nábhas «облака», «небо», nabhasá «наполненный испарениями», «небо», «период дождей», греческое nephele «облако», латинское nebula «туман», немецкое Nebel «туман»…

Итак, в буквальном значении нефть – это просто «нечто влажное, жидкость». С другой точки зрения – по-видимому, более надежной – персидское naft заимствовано из семитских языков. Аккадское (ассирийское) слово naptu «нефть» происходит от семитского глагольного корня npt с первоначальным значением «плевать, харкать» – далее «извергать, исторгать» (арабское naft, nafta – «извергнутое, исторгнутое»). Стало быть, исходное значение слова «нефть» – «нечто исторгаемое (землею)».

Так и текла бы нефть в истории мирной рекой, и возле нее молились бы, грелись и лечились, если бы не хитроумные греки, которые превратили ее смесь с серой и селитрой в грозное оружие – знаменитый «греческий огонь». Испытать его на себе довелось нашим предкам в 941 году, когда, как утверждает «Повесть временных лет», киевский князь Игорь поднялся на Царьград большой силой в тысячу ладей. Византийский флот под командованием императора Феофана встретил русских в Босфоре возле Искреста – маяка со светильником. Воины Игоря выманили греков в открытое море и понадеялись, при безветренной тишине, взять врага на абордаж. С греческих судов десятки катапульт обрушили на пришельцев град сосудов с горящим составом. Немногие спасшиеся поведали: был огонь «как есть молонья, что на небесах». Воины бросались за борт и пытались «убрести», но кольчуги тянули на дно, а нефть горела и в воде…

Как всё начиналосьВторого января 1703 года газета «Ведомости», для которой новости отбирал сам царь Петр Великий, сообщала: «Из Казани пишут, на реке Соку нашли много нефти…». Это было первое документальное упоминание о русском нефтяном месторождении.

Нефтяное дело в России, как и многое в отечественной промышленности, начиналось во времена Петра Великого. В 1700 году высочайшим указом был учрежден Приказ рудокопных дел, которому надлежало ведать недрами Российской империи. «Наше русское государство, – писал царь, – перед иными землями преизобилует и потребными металлами, и минералами преблагословенно есть, которые до настоящего времени без всякого прилежания исканы. Надо, чтобы Божье благословение втуне под землей не оставалось». Через несколько лет «вода горяща» была найдена на территории России.

Храм огнепоклонников Атешгях на окраине селения Сураханы близ Баку, 1890 г.

Фотограф M. Richtenberger

Карта Каспийского моря

Из первого издания «Трех путешествий…» Яна Янсена Стрёйса. 1668 г.

Михаил Васильевич Ломоносов первым исследовал образцы ухтинской нефти и создал органическую теорию происхождения нефти

Гравюра Э. Фессара и К. А. Вортмана. 1757 г.

К сожалению, до разработки месторождения в то время руки не дошли, хотя и высказался Петр, что «сей минерал, если не нам, то нашим потомкам весьма полезен будет». Тем не менее уже в 1721 году о нефтяных источниках на реке Ухте, что в Пустозерском уезде, доносил в Берг-Коллегию (бывший Приказ рудокопных дел) знаменитый русский инженер Григорий Черепанов. Образцы находки доставили в Санкт-Петербург, доложили об этом Петру. Царь проявил горячий интерес, даже приказал собрать для обсуждения «нефтяного дела» знающих людей – что-то вроде научного совета; однако сразу не получилось, потом задумка была погребена под грудой государственных забот, а через четыре года царь скончался.

В 1586 году район Дербента и Баку со всеми его природными богатствами персидский шах Годабенд официально уступил России. Но в то время местность была захвачена турками, и справиться с ними царю Федору Иоанновичу не удалось. Русские войска впервые пришли сюда лишь при Петре I. В 1723 году он отправил генерал-лейтенанту Матюшкину «промеморию», где повелел «белой нефти тысячу пудовъ или сколько возможно прислать». Рядом стояли пункты о присылке «фруктов сухих» и «цитронов, сваря в сахаре». Получил царь лишь лакомства, потому что турки снова заняли Прикаспий, и с нефтью пришлось повременить еще несколько десятилетий. Твердой ногой Россия стала в Баку в 1806 году, после того как турки были разбиты на реке Аракс генералом Глазеновым. Окончательное же владение закрепил Гюлистанский мир 1813 года. Отсчет российским нефтяным промыслам в Баку следует вести с 1821 года, когда неглубокие копаные колодцы были отданы на откуп одному из будущих предпринимателей – Мирзоеву.

На протяжении долгих лет Баку во всем мире оставался единственным местом промышленной нефтедобычи.

Отопление ледяного домаГорючие свойства нефти были давно известны в России. И долго она оставалась веществом редкостным, раритетным, привозимым из далеких экзотических стран. Представить себе, что нефть может стать широко потребляемым топливом в изобильной дровами России, могли только «продвинутые» ученые люди. Едва ли не первое свидетельство о многопудовом использовании нефти мы встречаем в романе Ивана Лажечникова «Ледяной дом». История эта и сегодняшнего читателя поражает своей фантастичностью.

Из указа Петра I

«Доношение» Ф. С. Прядунова в Петербургскую Берг-Коллегию. 1749 г.

В январе 1740 года, памятного всей Европе жуткими морозами, императрица Анна Иоанновна давала большой «потешный праздник» по случаю свадьбы своего шута Голицына. На Неве был выстроен ледяной дворец, где с великим искусством всё было сделано изо льда: мортиры, стреляющие настоящими ядрами; огромный слон, с ревом выбрасывающий из хобота зажженную нефть; дельфины, из челюстей которых извергались огненные нефтяные фонтаны. Освещали дворец «несколько шандалов со свечами, которые по ночам, будучи нефтью намазаны, горели», а отапливал «резной работы комель», где лежащие ледяные дрова, «нефтью намазанные, многократно горели». Все эти невероятные картины взяты из ученого описания очевидца – академика, «физики профессора» Георга Вольфганга Крафта. Нефть, которой отапливался ледяной дворец, была доставлена в Санкт-Петербург, скорее всего, с берегов Каспия.

На берегу УхтыО Пустозерске вспомнили лишь через 24 года после того, как Петр Великий впервые обратил внимание на ухтинскую нефть и даже посылал ее пробы в Голландию. В 1745 году купец Архангельского посада Федор Саввич Прядунов отправился на пустынные берега Ухты налаживать добычу нефти.

История чем-то сродни спорту. Имя пришедшего первым помнят все, идущий за ним нередко остается неизвестным. До сих пор существуют разные версии по поводу того, кто первым в России построил заводскую установку по переработке нефти. До этого нефть перегоняли («передваивали») в лабораторных колбах и продавали в аптеках для лечебных целей. Лефорт в своих записках рассказывал о том, как в Немецкой слободе в Москве показывал молодому Петру склянки с белой «передвоенной» нефтью.

Окрестности реки Печоры на Русском Севере были местами мрачными и неприкаянными – сюда ссылали неугодных царскому дому людей. Поистине сильным и смелым человеком надо было быть, чтобы добровольно отправиться в этот опальный край для налаживания промышленного дела. Согласно историку С. Сергиенко, ссылающемуся в свою очередь на А. Крупского, пионером в этой отрасли был купец Набатов, запустивший в 1745 году на реке Ухте установку по очистке, или «передваиванию», нефти. Налажен был завод «по мысли» Петра.

Купец Набатов добывал на Ухте нефть ямами и колодцами, которых насчитывалось до сорока. Очищал ее и продавал в Москву для медицинских нужд в небольших количествах – всего до тысячи пудов в год. Правда, С. Обручев считает, что Набатов отправлял в московские аптеки до 16 тонн керосина ежегодно, а сырую нефть продавал за границу. После смерти Набатова завод сгорел, и эксплуатация месторождения прекратилась.

Даже если купец Набатов и был первым, то купец Федор Прядунов «отстал» от него всего лишь на год. В 1746 году на той же самой Ухте он построил свой нефтяной завод. Похоже, Прядунов имел немалый опыт рудознатца: есть сведения, что он открыл серебряные рудники на острове Медвежьем. На заводе он очищал нефть, добытую из расположенного рядом нефтяного источника. По описаниям академика И. Лепехина, над самим нефтяным ключом был выстроен небольшой сруб полуметрового колодца, из которого черпали нефть. Кстати, местные крестьяне еще до Прядунова использовали «речной деготь», собирали его с поверхности воды обычным веником из полыни, как сливки с молока…

Остатки «нефтеперегонного завода» обнаружил в начале прошлого века известный исследователь Русского Севера академик Т. Борноволоков. Находка позволила со всей определенностью утверждать: Прядунов изобрел процесс перегонки нефти на кубовой установке, что в то время являлось мировым приоритетом. Высокие качества ухтинской нефти отметил в своих исследованиях и Ломоносов, который именно на материале этих образцов создал первую теорию органического происхождения нефти, тем самым заложив базу для развития нефтяной науки.

На своем заводе Прядунов получал очищенный нефтепродукт светло-желтого цвета, типа керосина. Его отправляли в Москву и Петербург, где использовали в аптеках, а также, в смеси с растительным, как осветительное лампадное масло. К сожалению, описание и чертежи завода Прядунова не сохранились. Известно лишь, что его строительство обошлось в 500 рублей, а обслуживали завод три-четыре человека.

Косвенным доказательством того, что «передваивание» нефти шло посредством перегонки, служат сведения о запасах угля на заводе. Учитывая, что смолокурение в XVIII веке было широко развито в целом ряде областей, в том числе и на Ухте, а вывозили древесную смолу из этих районов за границу через Архангельский порт, вполне можно предположить, что Федор Прядунов был знаком с техникой смолокуренного производства и использовал ее при создании нефтеочистительного устройства. Перегонять нефть он мог при помощи одного из перегонных котлов или кубов, которые в то время уже производились заводским методом.

Судьба Федора Саввича Прядунова сложилась трагично. Устроитель нефтеперегонного завода за неуплату десятинного налога на добытую нефть заключен был в долговую тюрьму, где и умер в марте 1753 года после двухлетнего заточения. Долг его, кстати, равнялся тридцати пяти рублям двадцати трем копейкам. Немного же нажил купец на нефти…

После смерти Прядунова дело его переходило из рук в руки, но, так и не найдя настоящего хозяина, производство заглохло.

«Среди беспросветных опасностей»Россия уже стояла на пороге нефтяного бума, и драматические судьбы первопроходцев проторили дорогу тем, кто пришел им на смену и повел дело с поистине российским размахом.

Перегонный куб братьев ДубининыхВозникновение переработки нефти в нашей стране связано с именем братьев Дубининых. Крепостные крестьяне графини Паниной, братья Василий, Герасим и Макар жили в селе Нижняя Ландиха Гороховецкого уезда Владимирской области и занимались перегонкой древесной смолы.

В 1817 году Кавказ был присоединен к России. Из густонаселенной центральной части страны началось переселение людей в новые районы. Братья Дубинины были отпущены на оброк с ежегодной выплатой графине определенной суммы; так в начале двадцатых годов XIX века братья приехали на Северный Кавказ.

Чертеж железного куба для перегонки нефти братьев Дубининых

В 1823 году под руководством Василия Дубинина и по составленным им чертежам братья построили в городе Моздоке нефтеперегонный завод, состоящий из одного перегонного куба емкостью около 500 литров, вмазанного в кирпичную печь с поддувалом. Куб накрывали медной крышкой, от которой через деревянный перешеек, наполненный водой, шла медная труба. Нефть нагревалась в кубе, образовавшиеся ее пары проходили через трубу (змеевиковый холодильник погружного типа), конденсировались – и керосин (конденсат) стекал в ведро. Из 40 ведер нефти Дубинины получали 16 ведер керосина, который отправляли на рынки Москвы, Нижнего Новгорода и других городов России. Тяжелый остаток (мазут) использовали на месте для смазки колес и конной упряжи. Завод просуществовал до 1847 года, на нем были выработаны тысячи пудов керосина.

Принципы производства на заводе братьев Дубининых были передовыми для своего времени. Это подтверждается также тем, что первые 15–20 лет (1859–1880) развития нефтепереработки на всех нефтеперегонных заводах, российских и американских, применялись кубы периодического действия. От дубининского они отличались лишь размерами да некоторыми несущественными конструктивными изменениями. Весьма вероятно, что принцип работы куба Василий Дубинин наблюдал у себя на родине – во Владимирской губернии, где широко было развито смолокуренное и скипидарное производство.

Патриоты Дубинины хорошо понимали значение нефтяного дела для своего отечества. Они хотели широко развить добычу и переработку нефти на Кавказе, передать свой опыт местным народам. Братья стремились наладить отечественное производство осветительного масла из нефти и вытеснить с русского внутреннего рынка дорогие и низкокачественные заменители керосина, привозимые в нашу страну под самыми причудливыми названиями. Не раз они обращались к властям с предложениями по этому вопросу: «Мы, Дубинины, более 20 лет при добывании в горах нефти, среди беспросветных опасностей от неприятельских нападений горских народов, непрерывно усердствуем желанию Правительства…». Но само царское правительство не поддержало начинания братьев Дубининых. Царский наместник на Кавказе полковник Принц отказал им даже в самом скромном кредите. Единственным официальным откликом на деятельность братьев явилось награждение Василия Дубинина 13 октября 1847 года серебряной медалью на Владимирской ленте с надписью «За полезное». Однако в том же году, не имея средств на продолжение своей деятельности, братья были вынуждены прекратить работу.