Полная версия

Возвращение героя. Архетипические сюжеты, древние ритуалы и новые символы в популярной культуре

6. Встреча с драконами и союзниками. Здесь путь герою преграждают «драконы»: сомнения, опасения, отсутствие опыта и т. д. Так, разорвав неблагополучные отношения, человек ощущает страх, что не сможет построить новые или что в новых станет только хуже. С союзниками все ясно: это любая помощь. Вредители и помощники способны принимать и нематериальную форму: это могут быть вредные и полезные привычки, борьба с собственным прошлым, со страхами, с сомнениями, кознями реальных людей.

7. Точка смерти. Одолев драконов, герой сталкивается с самым важным испытанием, будь то серьезное препятствие, сложнейшая задача или необходимость принять, возможно, главное решение в своей жизни. Это поворотный момент истории: выйдет ли герой победителем? Пойдет ли дальше, приобретя ценный опыт, или окажется у разбитого корыта? В худшем случае (особенно если речь идет о трагедии) герой может погибнуть, и его история закончится. В реальной жизни, получив удар, человек все равно начнет путь заново и рано или поздно преодолеет седьмой шаг.

8. Подарок силы. Преодолев точку смерти, герой обретает новый опыт и суперсилу: теперь он буквально ничего не боится. Еще бы: он лицом к лицу столкнулся со смертью и смог ее избежать!

9. Испытание. И вот герою предстоит новое испытание. Но на сей раз он обладатель подарка силы и теперь убеждается в том, что этот подарок действительно полезен.

10. Дорога домой. Полученный на предыдущих этапах ценный опыт герой должен перенести в свою повседневную жизнь. Пора возвращаться туда, где все началось, но где теперь герой будет обновлен, силен и счастлив.

11. Мастерство. Опыт – это не просто багаж, который нужно тащить за собой. Герой продолжает практиковаться в новых навыках, применяет вновь полученные знания, становясь в этом мастером. Совершенствование имеющихся инструментов – неотъемлемая часть его нынешней жизни.

12. История силы. Герою осталось лишь зафиксировать опыт своего путешествия, поделиться пережитым, передать свои знания окружению или потомкам. Оно и верно: откуда-то же мы с вами теперь обо всем этом знаем.

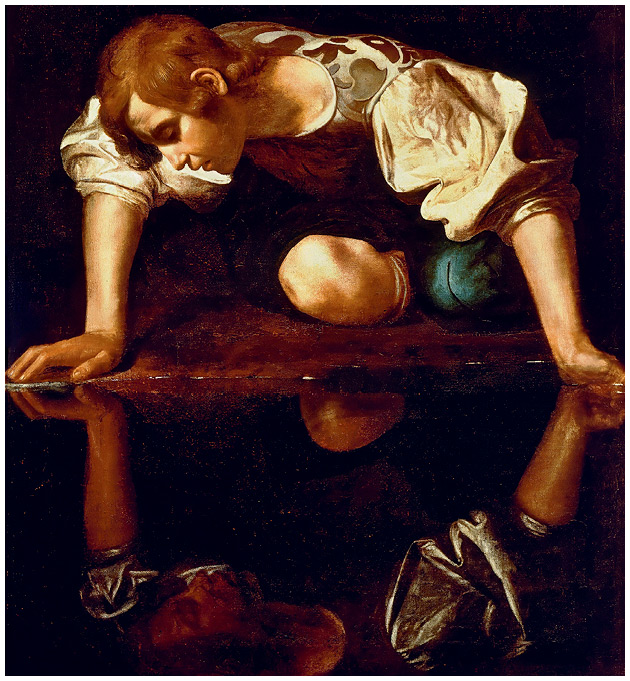

Нарцисс. Караваджо, ок. 1600 г.

В архетипах мы узнаем самих себя, подобно тому как герой древнегреческого мифа Нарцисс с изумлением обнаружил себя в собственном отражении.

Dono B. Kwhoshinsky 1916 / Galleria Nazionale d’Arte Antica

…В тридцатисекундном рекламном ролике сюжет развивается максимально стремительно. В пяти сезонах киносаг порой умещается несколько «кругов» Пути героя по Кэмпбеллу. В реальной жизни может быть один, самый яркий, эпизод, когда человек проходит этот путь. Он может доходить до кульминационного седьмого шага и каждый раз срываться, возвращаясь к исходной точке, и повторять так или иначе все с начала – до тех пор, пока не пройдет его до конца. Это повторение и есть общий первообраз, ключ к пониманию того, что он видит. Архетип как модель, образец чего-то возможного и/или когда-то пройденного дает ответы на вопросы выживания в самых разных обстоятельствах. Ведь архетип – инструмент этого самого выживания. Шедевры живописи, кинематографа и литературы вызывают в нас ощущение счастья и удовлетворения; люди получают мощное внутреннее подкрепление, когда узнают способы выжить, что бы ни случилось. Именно поэтому наслаждаться искусством не только приятно, но и полезно. И именно поэтому не стоит забывать, что все эти древнейшие образы можно увидеть и в кино, и в рекламе джинсов, и в образе кассирши сетевого магазина.

Тем интереснее наблюдать за сходством между сюжетами из разных стран и культур, различных видов искусства, судьбами людей из разных поколений и эпох, а также всеми нами, современниками с разных концов земли и соседями по лестничной клетке.

О том, как архетип влияет на чувство сопричастности и самоидентификации, мы поговорим в следующих главах.

Глава 2. Архетипические образы в древнегреческой культуре

Почему именно Античность, а не другие культуры, – основа нашего мировоззрения, в том числе и в кино?В предыдущей главе мы выяснили, что архетипические образы берут начало в глубокой древности, во временах зарождения человечества: фактически они появились и развивались вместе с ним. Развитие человека как вида, его потребность продолжать свое существование, выживать самому и обеспечивать выживание потомства; потребность в самоопределении и обозначении места каждого человека среди других проявляется в образах и символах архетипического.

Любой ритуал как обряд закрепления важных моментов в жизни общества с помощью архетипических образов, представленных в виде масок, условных действий, голосовых или песенных высказываний, повторяет все, что случается с человеком в реальной жизни, и инсценирует это. Например, хотели древние, чтобы пошел дождь, – и в ритуале инсценировали желаемое. Кто-то (в соответствующих маске и наряде) изображал бога дождя, кто-то – вызывающего его жреца, кто-то играл роль духа предков, помогающего дождю пролиться.

Древний индуистский ритуал Ганга Арти

Многие из древних обрядов по всему миру до сих пор проводят практически в неизменном виде.

Kutchimadu / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

У большинства людей, вне зависимости от времени и географии, предполагается один и тот же набор физических данных и возможностей. То же касается и психологических особенностей: в любом обществе есть люди со схожими чертами характера, темпераментом, уровнем эмоциональной зрелости, потребностями, чаяниями, целями и возможностями для их достижения. Иначе говоря, в компании друзей или на огромном предприятии всегда есть человек, проявляющий тип балагура и весельчака, есть хотя бы один умник-одиночка, душа компании, любитель удовольствий и спасатель; есть тот, кто опекает, и тот, кто ищет опеки.

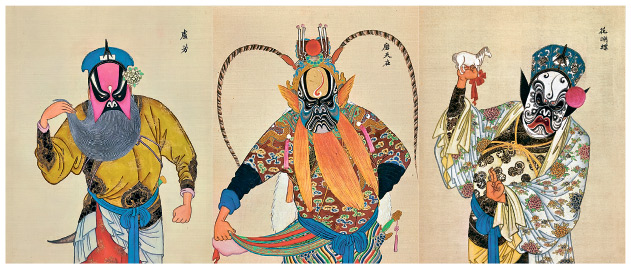

Древние ритуальные маски в культуре показывали ключевую черту того или иного образа. В каждом обществе есть устойчивые представления о пороках и добродетелях, достоинствах и слабостях. Однако никакое качество не выступает изолированно. Любой человек – это всякий раз новое, подчас неожиданное сочетание самых разных черт, и переплетаются они во всем мыслимом и немыслимом многообразии пропорций. Речь лишь о том, что какие-то из черт становятся превалирующими, определяющими для отдельно взятого образа. Иными словами, ведущий архетип, как правило, один; остальные в большей или меньшей степени дополняют его.

Таким образом, в изображениях любой древней культуры мы узнаем маску гнева (с насупленными бровями и искаженным злобой лицом), маску алчности (с пухлыми, будто вывороченными губами), маску шута (с шаловливой улыбкой) и т. д. Эти образы мы видим на всех древних масках как с территорий Ближнего Востока, Африки, Китая, Древней Греции, так и с земель наших предков.

Сто портретов героев Пекинской оперы, период династии Цинь (1644–1911)

Маски в Пекинской опере демонстрируют, что образы в любой культуре родом из древних ритуалов.

Rogers Fund, 1930 / Metropolitan Museum of Art

Но особенно прижились в европейской культуре маски и персонажи из мифов Древней Греции. Именно Античность навсегда закрепила образы, впоследствии названные Юнгом архетипами. Почему?

Говоря о периоде Античности, мы подразумеваем и совершенно определенное место – Древнюю Грецию и Древний Рим, – и временные рамки между VII веком до н. э. и VI веком н. э., от зарождения Греческого государства до распада Римской империи и начала Средневековья. Именно из этого времени и пространства родом все образы, которые мы по сей день видим в быту, искусстве и человеческих взаимоотношениях.

Орфей, очаровывающий животных. Густав Сюран, конец XIX в.

Древнегреческие мифы, в том числе и миф об Орфее, более других повлияли на европейскую культуру.

Shakko / Wikimedia Commons

Античность – это первый период, когда мы можем говорить об искусстве как таковом, о создании первых историй, фактически породивших все сегодняшние сценарии, видеоигры, пиар-кампании, сериалы и кино. Экспрессивные, телесные виды ритуалов, связанные со словом, в первобытности существовали лишь в устной форме. Сначала были звуки и ритмы (например, рифмованная молитва): они запечатлевались в памяти и сознании, затем передавались из уст в уста, из поколения в поколение, ну а потом – уже во времена Античности – наконец записывались. Таким образом, Античность – это период, когда все эти первые истории были систематизированы и зафиксированы письменно.

Словотворчество – одна из древнейших составляющих искусства. Если слово облагородить не только ритмом, но и мелодией, получится музыка, песня. Если под нее танцевать, выйдет полноценный ритуал – предвестник театра и литературы как одной из его составляющих. Рифма в строгом смысле слова, впрочем, появится лишь спустя тысячелетие после времен, когда творили первые корифеи театра: Эсхил, Софокл и Еврипид. Но пока, говоря об архетипах, отозвавшихся по всему европоцентристскому миру (а это Европа, Россия и Новый Свет), мы имеем в виду античные мистерии, где эти архетипы себя проявляли.

Изначально ритуалы были аграрными или охотничьими. Все земледельческие божества связаны с подземным миром, с умиранием и возвращением из него; а следовательно, спектакли, рассказы, сказки, мифы, предания и песни тоже об этом: о подвигах, охотничьих или аграрных, о героях и достижениях. А потому смысл обряда и литературы един: он состоит в сопереживании, в присоединении человеческого к божественному, частного – к общему. Люди любят героев книг: или похожих на них, или тех, с кем они хотели бы отождествить себя или своих близких. Здесь же следует искать истоки литургии. Полагаю, неприятие церковью театрального искусства кроется не только в «дьявольской» смене личин, но и в покушении на ритуал причастия.

Творчество – один из способов пересказа правил, закона мира, как у брахманов, из уст в уста – через иносказания, пение, мифы, сказки, легенды и танец. Почему не напрямую? Потому что о сакральном буднично говорить нельзя. Священнодействие ритуала передает те же задачи и искусству. Да и, следя за перипетиями современной истории, мы все равно наблюдаем вариацию древней мистерии, которая, в свою очередь, лишь продолжает ритуал древних.

Античное искусство, колыбель культуры и литературы Европы, США и России, продолжает и развивает смыслы, закодированные в древних ритуалах. Смех, страсть, страх, смерть – четыре кита, на которых стоит Античность, являющаяся, в свою очередь, истоком всего искусства, в том числе современного.

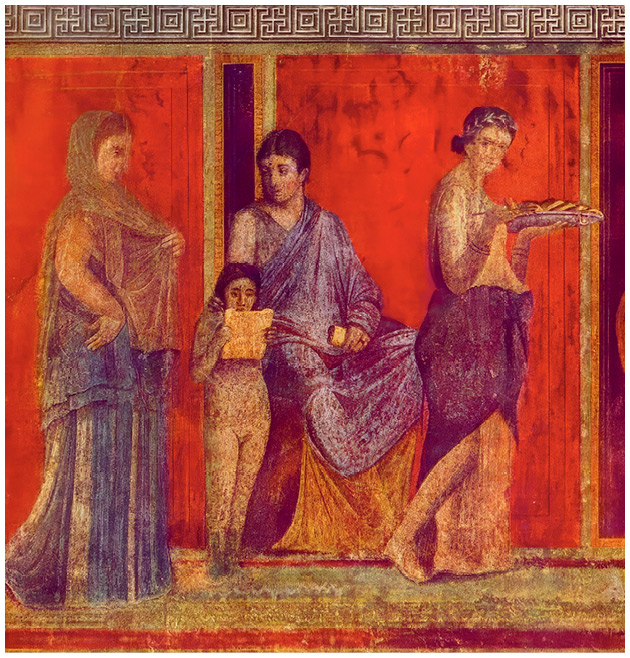

Фрагмент помпейской фрески с изображением мистерии, ок. 60 г. до н. э.

Древняя мистерия – основа театрального, да и любого другого искусства в наши дни.

Jonund / Wikimedia Commons

Как же происходит переход от ритуалов древности к мистериям и театру Античности? Во времена Античности людей становится все больше, а следовательно, между ними возрастает конкуренция. И теперь участники ритуалов соревнуются в мастерстве. Их все чаще сравнивают друг с другом; игра, обряд воспринимаются все более критично: кто-то справляется лучше, кто-то – хуже; и на тех, кто лучше, приходят посмотреть. И вот ритуальные мистерии, выйдя за рамки небольшой площадки вокруг костра, как в первобытной древности, уже походят на нечто вроде крестного хода. Теперь они представляют собой священные шествия с хвалебными песнопениями и обрядовыми действиями. Очень похоже на средневековые карнавалы и современные фестивали, не правда ли? Неудивительно: все это и есть продолжение древних мистерий – с масками, песнями, танцами и страстями.

Ежегодный праздник Марди Гра в Новом Орлеане

По сути, любой карнавал или фестиваль продолжает славную традицию древних мистерий и ритуалов нашего общего прошлого.

Infrogmation / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

С появлением во времена Античности более крупных и организованных поселений смысл ритуала отходит на второй план; на первый выходит зрелищность. Вот почему говорят, что древнегреческий театр родился из мистерий, посвященных богам – покровителям земледелия, в первую очередь Дионису: это геоисторическая основа культуры региона. Дионис входит в круг земледельческих богов, как, например, Деметра со своим атрибутом – злаками, или Персефона – с гранатом. Деметра – учредительница мистерий, в ходе которых, кстати, употребляли напиток из спорыньи – грибов, паразитирующих на разных видах злаков. Символы Диониса – разумеется, виноград и вино. Отсюда и цикличный образ умирающего и воскресающего бога, и уже упоминавшаяся ранее вертикаль соединения зримого с незримым: виноград, вьющаяся лоза, получающая токи из земли и вырастающая под солнцем.

В античной Греции, охватывавшей в разное время пространства от островов на Юго-Западе Европы, Балканского полуострова, Апеннин до Малой Азии, урожая в среднем собирали в пять раз больше, чем в наших среднерусских широтах. А значит, в Древней Греции было в пять раз больше возможностей выжить. В пять раз больше высвобождалось времени – после того как вопрос выживания был решен – на то, чтобы это оценить, осмыслить и описать. Именно поэтому родина философии, риторики, композиции и гармонии в искусстве – Древняя Греция. У ее жителей было время и на творчество, и на его систематизацию.

При этом, в отличие от удаленной и замкнутой культуры Древнего Китая, от находящегося на стыке двух континентов – тоже далеко и глубоко – Ближнего Востока, Древняя Греция была окружена водой со всех сторон. А значит, греки имели постоянный и неограниченный доступ к другим культурам, непрерывно обменивались с ними, получая что-то из их наследия и делясь своим. Именно эта транспортная оперативность и позволила разнести идеи Античности по западной части Евразии, постепенно распространяя их и вглубь континента, а затем, уже в более поздние времена – в период Великих географических открытий, – в Новый Свет, в страны Америки, в Австралию и далее – везде.

Образы античной культуры дошли и до русских земель, где уже были образы, обладавшие схожими чертами. С появлением упорядоченной системы знаков – письменности, алфавита – возникли понятия литературы и искусства, максимально близкие к современным. Слияние нашей культуры с античным наследием вкупе с византийскими образами приходится на период принятия христианства на Руси – Х век: именно тогда мы вплотную познакомились с основами европейского культурного начала.

Можно сказать, что именно в Древней Греции, в этих прекрасных, плодородных краях, зародилась литература в том виде, какой мы ее знаем сейчас. У греков было больше урожая и, как следствие, больше времени, скажем так, на второстепенное, лишнее: на размышления и философию, на разного рода украшательства.

С этими же благоприятными внешними условиями связан и расцвет телесной красоты. Странно, кстати, что балет придумали не греки! Хотя… для греков спорт был важен как основа выживания и успеха среди других. А в Возрождение, когда культура Древней Греции снова оказалась в фокусе внимания, стало важно показывать тело не столько для выживания, сколько для возможности визуального, художественного наслаждения. Сочетание физического совершенства и его художественного восприятия создали основу для появления балета.

Греки разработали понятие облагораживающей роли красоты: последнюю они понимали как отражение вечного, живого и совершенного Космоса. Согласно материальной природе Вселенной, они и к красоте относились соответствующим образом: находили ее в природе, в человеческом теле – во внешности, в движениях и физических упражнениях; они создавали ее в словесном творчестве и музыке, скульптуре, величественных архитектурных формах и декоративно-прикладном искусстве.

Понятия героизма и гедонизма становятся ключевыми и наиболее ярко отражаются в наполнении архетипов. Гедонист, Герой – самые популярные и востребованные архетипические образы. И сегодня именно на них делают ставку в раскручивании звезд, при разработке стратегии пиар-кампании для политика или музыкальной группы. Именно эти два архетипа больше и очевиднее других нацелены на выживание. Герой – спаситель! – поможет в трудную минуту, сохранит жизнь, обеспечит выживание здесь и сейчас. Гедонист, он же Эстет, Любовник, отвечает за продолжение рода, гарантирует, что жизнь не кончится. Остальные архетипы служат тем же задачам – помогают не только выжить, но и оставить потомство. Шут облегчает восприятие трудностей, буквально – продлевает жизнь с помощью смеха. Правитель руководит процессами, гарантирующими безопасность и планомерное развитие жизни. Славный малый способствует объединению и сплоченности, что также обещает защиту. Заботливый (Родитель, Опекун) помогает сберечь существующее, равномерно распределяя ресурсы. Ребенок (Невинный, Простодушный) хранит нравственную чистоту, как и чистоту помыслов, транслируя обществу идеи ненасилия, взаимопомощи и доверия. Бунтарь помогает не закоснеть, пробовать новое, пусть и рискуя, и тем самым двигает общество вперед. В этом на него похож его антипод, замкнутый одиночка Исследователь. Но и последний ищет новое, пробует то, что может помочь развиваться и жить дальше. Маг и Мудрец ведут общество за собой, развивая душевные качества, интеллектуальный и духовный потенциал, умножая возможности для многообразия жизни. Тому же посвящена созидательная деятельность Творца: эстетически и художественно насыщая жизнь, он делает ее интереснее, динамичнее и ярче.

Каждый из этих образов есть в любой культуре и в любом сообществе. Их воплощение мы находим и в античной культуре. Зевс – верховный бог в греческой мифологии. Он управляет, контролирует, вершит судьбы. В его руках – мир античного мифа. Среди архетипов он, конечно же, Правитель. В современных реалиях эту роль, несомненно, берет на себя любой уверенный в себе политический лидер: Владимир Путин, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин. Всякий ответственный руководитель и выглядит, и ведет себя как Правитель. Он мыслит без сантиментов, принимает взвешенные решения, спокоен, уверен в себе и брутален.

Аполлон, прекрасный покровитель искусства, эталон красоты, представляет собой архетип Гедониста (Любовник, Эстет). Он красив, элегантен, изящен, знает толк в наслаждениях: визуальных, телесных и интеллектуальных. В литературе или кино это герой-любовник, внешне привлекательный, обожаемый другими и прекрасно это знающий. Таков Мистер Биг в сериале «Секс в большом городе», Арамис среди мушкетеров, все красавцы золотого века Голливуда, сольные певцы романтического амплуа, Павел Артемьев из четверки участников бойз-бенда «Корни», Джастин Трюдо, Себастьян Курц и Эммануэль Макрон среди политиков (последние трое, кстати, – пример того, как в профессии, предполагающей ведущую роль Правителя, на деле всем управляет Гедонист).

Мраморная статуя юного Геракла, 69–96 гг. н. э.

Самый, пожалуй, известный древний грек – Геракл, воплощение античных ценностей: силы, ловкости, мощи. В нем есть все, что необходимо Герою.

Gift of Mrs. Frederick F. Thompson, 1903 / Metropolitan Museum of Art

Геракл исполняет роль Героя. Это, как уже упоминалось, один из наиболее популярных архетипов во всей истории человечества; и ведет себя, и выглядит он как настоящий герой. Он отлично развит физически, однако при этом, в отличие от брутального Правителя, ему необязательно иметь внушительный вид, быть огромным и своими параметрами превосходить всех вокруг. Герой должен быть ловок, подвижен и смекалист. Его сила не статична: он всегда готов спасти здесь и сейчас, а для этого нужна гибкость. Герой, подобно олимпийскому чемпиону Античности, вынослив и обладает почти сверхспособностями. У него в арсенале обязательно есть нечто, отличающее его от большинства просто сильных людей. Он один способен на что-то такое особенное… Вспомните статуи воинов или полководцев древности. Рельеф великолепной мускулатуры, гармоничные пропорции тела и лица, волевой подбородок и высокий лоб, ярко выраженные надбровные дуги, говорящие о решительности, – вот он каков, античный герой.

Среди женских образов архетипу Героя вполне соответствует Афина Паллада. Энергичная, решительная и воинственная, она также готова к подвигу, спасению и достижениям – просто предстает перед нами в женском обличье.

А теперь взгляните на постеры к очередному фильму о супергероях. Один может лазать по стенам, другой – летать, третий нечеловечески быстр, четвертый умеет еще что-нибудь этакое. Рекламные персонажи, спешащие на помощь в момент поломки, стирки, уборки, голода и жажды, – «правнуки» античных полубогов-полугероев с разнообразными навыками. Все они типичные представители образа Героя, как и любой воин, защитник, работник службы спасения и т. д. И в современном эмчеэсовце нам нравится именно это напоминание о совершившем когда-то свои подвиги Геракле.

Шут в Античности тоже был – он представал в виде сатира, любого трикстера, хулиганствующего хитреца, баловника и балагура. Нелепый, пестрый, нестандартный, взламывающий устои и ставящий других в неловкое положение, он был скабрезником, задирой, не позволявшим застыть без развития и попыток покинуть зону комфорта. Сегодня все комики и юмористы, как и некоторые ведущие, отвечают этому типу, а потому и шутки у них нередко ниже пояса. Они же сатиры, лесные паны, обещающие сальности и безобразия. Они разряжают обстановку, готовы к импровизации и всех нас настраивают на такое же отношение к жизни. За это их и любят – за помощь в преодолении трудностей бытия, за отказ от порой губительной серьезности.

Невинное шаловливое дитя, Простодушный – кудрявый пухленький амурчик, купидон античной мифологии. Он хочет всех влюбить друг в друга, верит в торжество любви, столь же наивен, сколь и дурашлив, проказлив и бесшабашен. Вспомните очаровательную, нагую, как младенец, Лилу из блокбастера «Пятый элемент» – это тот самый архетип в женском образе. Кстати, знаменитый фильм Люка Бессона полон отсылками к архетипическим образам, нам следует почаще к нему обращаться в поисках примеров.

Образ Бунтаря – это Прометей, желающий дать людям огонь, хотя боги считают это преждевременным. Этот образ продолжается в Робин Гуде, разоряющем богатых в пользу бедных, в Джокере, бунтующем против официальных властей, в Раскольникове, взявшем на себя ответственность за решение, кто «тварь дрожащая», а кто «право имеет». В еще более широком смысле Бунтарь-Прометей – это революционер, а конкретно – большевик, отбирающий блага у небожителей и раздающий их простым смертным.

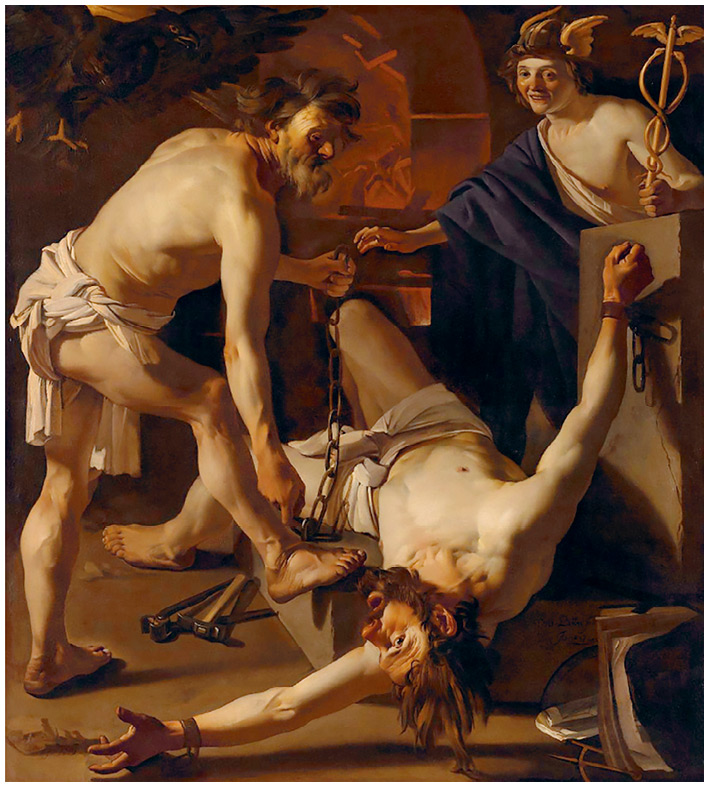

Вулкан приковывает Прометея. Дирк ван Бабюрен, 1623 г.

Прометей – Бунтарь. Его предшественник – еще более ранний образ «несущего свет», причем в прямом смысле. Речь о Люцифере, чье имя в переводе обозначает именно это.

The Rijksmuseum

Подвижный как ртуть, неутомимый исследователь-одиночка – Гермес. Недаром «его» элемент – жидкий металл, ртуть; и недаром же именно Гермес с его крылатыми сапожками так часто становится символом компаний, занимающихся логистикой, перевозками, курьерскими доставками… Это – Искатель, полагающийся только на себя персонаж, с неиссякаемой энергией странствующий в поисках чего бы то ни было. Мы видим его в эпопее про Индиану Джонса, про путешественников-первооткрывателей, про Робинзона Крузо, Гулливера и т. д.

В образе Славного малого в античности предстает Гефест, рожденный несовершенным, но все же относящийся к сонму богов. Он вроде бы такой, как все, но при этом и достойный герой истории, значимый персонаж. Он понимает, что значит «подняться из низов». Это Иванушка-дурачок, младший сын в сказке «Кот в сапогах» или любой простой парень, имеющий звездный потенциал, но при этом свой в доску. Его мы видим, наблюдая за взлетом знаменитостей, вырвавшихся из грязи в князи. Именно поэтому этот образ так хорошо продается – он настолько свой, этот Славный малый, что каждый в нем может узнать себя и поверить в собственные силы.

Изысканный и порочный Дионис отсылает нас к образу увлеченного артиста, Творца, подверженного то вдохновению, то меланхолии. Таков любой печальный принц, испытывающий творческие муки и восторг успеха, красивый и особенный. Дориан Грей, Базаров, Гамлет, отчасти Костик из «Покровских ворот» (и сыгравший его Олег Меньшиков), Фандорин, главный герой серии детективных романов, даже Дива Плавалагуна (оперная певица из того же «Пятого элемента»)…