Полная версия

Побег. Роман в шести частях

Напоследок я оставил то, что заинтересовало меня более всего, – костяную, размером чуть больше грецкого ореха, фигурку японского болванчика. Отличная вещь! – как ни крути, она оказывается всегда точно по ладони. Божок сидел на моей руке, подобрав под себя левую босую ногу, – согнувшись так, что подбородком опирался на поставленное и обеими руками поддерживаемое правое колено. Поверх узорчатого кимоно были аккуратно сложены покрытые чешуйками крылья, волосы с лысого лба откинуты на плечи. Злобная, смешная, гнусная и одновременно печальная несколько детская рожица; морщинки вокруг шишки на лбу; маленькие навыкате глазки, смотрящие в разные стороны; огромная бульба носа и тонко прорезанная щель рта без верхней губы в обрамлении жиденькой бородки; плюс еще приплюснутые уши; а на макушке – то ли шапочка, то ли пук волос.

Давно уже кем-то из умных людей сказано, что, если в первом акте на стене висит ружье, в последнем оно обязательно выстрелит; и я не стану скрывать от читателя, что, если сейчас взял в руку эту статуэтку, в свое время она сыграет определенную роль в моей повести. Говорю это именно для того, чтобы заинтриговать читателя, – ведь на первых порах может показаться, что все происходящее здесь – просто набор (вот такой же, как у Смирнова) ничего не значащих случайных событий, – а значит, и не событий вовсе. Да и впрямь, может поначалу показаться (ведь всякое начало трудно!), что здесь вообще ничего не происходит. Это не так – уже вовсю происходит – своевременно мы это поймем.

Я еще повертел фигурку в руках – просто даже было искушение сунуть ее в карман (и кто знает! – возможно, это было бы лучшим исходом). Но все же сдержался, поставил божка на место (божок, казалось, остался недоволен этим), – поставил и отошел разглядывать картины.

– Что, нравится? – сбрасывая со стола мусор, спросил Смирнов.

Как вам сказать, читатели! – по стенам висело несколько натюрмортов, какой-то сельский пейзаж, странные эскизы, на которые я поначалу вовсе не обратил внимания (ибо стояли они в стороне), а на мольберте – незаконченный портрет молоденькой девушки. Мало сказать, что эти работы понравились мне. Необычный, напряженный, какой-то изматывающий колорит волновал!

Все-таки огромная редкость такое – что ни говорите, – огромная редкость! Мне по крайней мере, не приходилось видеть у ныне живущих такого; я даже не предполагал, что такое возможно в наши дни. Поверьте, уж я изощрил свой глаз разглядыванием, даже изучением, всякого рода живописи… Да что там скромничать! – я ведь, можно сказать прямо, знаток, причем не такого рода знаток, который в упор ничего не видит на холсте, как большинство из наших любителей, но – тонкий знаток психологии картины; внутренних возможностей ее роста, ее мощи или немощи – отгадчик ее судьбы. Я это говорю затем, чтобы вы поверили: Смирнов – редкостный художник, а тому, что я знаток, можете и не верить (если не имеете представления о том, что это значит!).

– Да, конечно, – сказал я, – нравится, особенно вот это, – и указал на небольшой натюрморт, где были изображены рыбы и кувшин. Это была, впрочем, единственная вещь, которую я бы согласился иметь у себя дома, – она была самой спокойной и самой удобоприемлемой: узкогорлый кувшин и два сушеных леща в теплых охристых тонах. Все другие… я бы не внес их к себе – они были слишком нервны и слишком нервировали. Представь, читатель, – у тебя висит на стене такая картина. Ты смотришь на нее – она тебе нравится, она тебя возбуждает и воодушевляет. Но пройдет несколько дней или месяцев, и ты к ней неизбежно привыкнешь – ведь это действительно неизбежно! – но вместо того чтобы превратиться в нейтральное цветовое пятно – красивое и незаметное – она начнет выпускать псевдоподии (или метастазы – как больше нравится?), и ширять тебя, и ставить тебе подножки, и раздражать – потому что в ней, в этой картине, слишком много энергии, слишком она истерична и слишком много внимания требует к себе, слишком любит поклонников. Это вроде того, как мила и интересна новая женщина, однако ко всему привыкаешь, и тогда одна делается тиха и незаметна – просто потому, что у нее такой характер (это лучшая жена, читатель), – а другая начинает устраивать вам истерики, плачет, ревнует, становится невыносима.

– Я не говорю, что это лучшая, – продолжал я, – лучшая здесь, пожалуй, вон та…

– Правильно, – сказал он, насмешливо меня разглядывая.

– …Но эта самая спокойная и уравновешенная.

– Правильно, – сказал он, – давай-ка лучше выпьем.

И мы выпили. Коньяк всегда благотворно на меня действует. Я почувствовал, как открылись поры внутри, глаза увлажнились, лицо смягчилось и засияло. Я стоял у окна, смотрел вниз и думал о несчастном с бульвара – такой молодой, искренний, прямо как я или тот же Марлинский когда-то.

– Да брось! – все это ерунда, – сказал вдруг Смирнов.

– Что?

– А то… картина, собственно, ничего не значит. Пишешь ведь не ради нее самой – чтоб была картина. Просто смотришь, куда пришел. На правильном ли пути! Это же интересно, правда? – в какую сторону идешь. Вся эта живопись только для того, чтобы ориентироваться, понимаешь?

– Так уж и вся?

– Ну, может, не вся – это не важно… Выпьем. – Мы выпили, помолчали… – Слушай, я хочу сделать твой портрет, – сказал Смирнов, – у тебя интересное лицо…

– Да?

– Нет, правда, – я тебя не очень разглядел вначале, а сейчас… – ты мне что-то такое напоминаешь – из старых мастеров…

– Боюсь, ничего не получится…

– Это еще почему? Я как раз сейчас занимаюсь портретами. – И он подвел меня к мольберту, где была изображена девушка (я уже говорил). Вот это так действительно интересное лицо: в золотистом кружеве волос угловатые, резкие (возможно, даже грубые) черты складывались в удивленную улыбку – фон для ускользающих, испуганно убегающих глаз, – глаз, в преследование которых я тут же погрузился. Погрузился, влип и никак уже не мог от них освободиться.

– Кто это?

– Да разве это важно? – ты посмотри, как написано! Ну что, порешили?

– Посмотрим.

Ну и так далее, читатель…

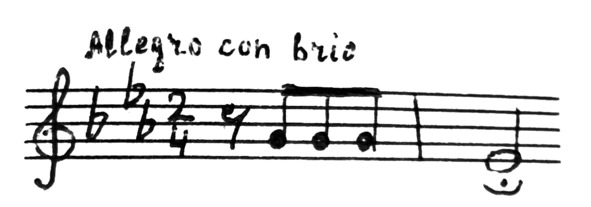

Глава II. Психея (allegro con brio)

Возвращаясь от Смирнова в начале второго ночи, я все вспоминал этот странный взгляд девушки – взгляд, перенесенный на портрет, – и, хоть в глубине души я был уверен, что такой взгляд в действительности невозможен, все же он завораживал меня и манил.

Я шел бульварами от Кропоткинской на Сретенку и у Никитских ворот наткнулся на Сидорова, зевающего в кулак.

– А, здрасте-здрасте, – сказал он, давясь зевотой, – что новенького?

– Ничего.

Читатель, я предпочел бы, чтоб никакого Сидорова в природе не было. Более того, наверно, мне даже удалось уверить себя в том, что его нет – что он существует лишь в моем воображении, – но вот нет! – идет себе, зевая… Вернемся назад.

Однажды к девушке, прогуливающей собачку, привязался лохматый дворовый кобель. Сучка рвалась обнюхаться, но девушка, натягивая поводок, вскрикивала: «Пошел!» Пес подбежал ко мне, проходящему мимо; взглянул насмешливо; дружелюбно помахивая хвостом, предложил заняться дамами.

– Иди-иди, – сказал я, – тоже кавалер! – Но было ясно, что это как раз девушке лучше уйти и не раздражать попусту свою сучку.

– Наказание, – сказала она (девушка, конечно), и я был ангажирован (в философском смысле – попал в ситуацию) – вынужден был тоже что-то сказать:

– Симпатичная у вас собака… как же ее зовут?

Но часто женщина, не имея ничего против – и даже наоборот: имея нечто за вас, – принимает вдруг неприступную позу при первом вашем наилегчайшем поползновении.

– Линда, – был сухой ответ.

– И что за порода?

– Шпиц.

Уверяю, меня только забавляет эта нарочитая холодность (ведь такая нарочитость о многом говорит) – и вот я спрашиваю как бы в смущении:

– Ну, а пол-то у нее какой?

– Какой может быть пол, если собаку зовут Линда? – отвечает не без издевки девушка, и тут я резонно возражаю ей:

– О, вы не правы! Например, Заратустра – очевидно женское имя, а однако же мы применяем его к мужчине…

На следующий день я снова повстречал ту же девушку, и мы теперь уже очень мило разговорились – она назвалась Тамарой Лядской. Нашлись и общие знакомые – Марлинский. О, как тесен мир!

– Какой Москва маленький город…

Но Томочка спешила.

– Хочешь, пойдем со мной, – сказала она, сразу переходя на «ты», – это удобно, – добавила она, критическим взглядом окидывая мой костюм, – вполне! Должно быть интересно – это в одном доме, у моих знакомых, поэтесса (известная поэтесса) будет читать свои стихи. И там будут очень интересные люди – один психолог с женой, такой дамой…

Слово «психолог» Томочка произнесла особым тоном – сразу чувствовалось, что за этим стоит, и я не пошел бы с ней, но – в дело вмешался Марлинский.

Дело в том, что Марлинского посадили в психиатрическую больницу, но провел он там всего пару дней, после чего ему удалось бежать. Разбирайтесь сами, возможно ли это? – я же говорю со слов Марлинского, который прибежал из больницы прямо ко мне.

Я уверен, что человек, побывавший в руках психиатра, – уже поэтому ненормален. А если говорить строго, придется объявить, что в сумасшедший дом никто просто так не попадает – что-нибудь такое да есть! Пусть вы чувствуете себя совершенно здоровым, пусть по всем показателям психиатрической науки вы абсолютно нормальны – один тот факт, что вы столкнулись с психиатром, уже сделал вас подозрительным: вы начинаете подозревать за собой черт знает что!

Вот почему я не очень поверил сбежавшему Марлинскому, когда он рассказал мне, что де за ним приехала «скорая помощь», да с двумя милиционерами, и что она отвезла его в больницу, а там был предъявлен анонимный донос на него (Марлинского), – донос, которым доводилось до сведения властей, что делает Марли бомбу и вообще у него мания разрушения.

А теперь я спрошу читателя: поверил бы он на моем месте Марлинскому или нет? Верите вы всему этому, читатель? Думаю, что нет, и это правильно. И я не поверил, а только задался вопросом: в каком месте этой истории свихнулся бедный мой приятель? И еще, пожалуй, – зачем он сбежал из больницы?

А вместе с тем нет существа нормальнее Марлинского – бомб, по крайней мере, он не делает! И наверняка все так и было: за ним приехали и забрали, и он сбежал… Но смотрите, как все здесь запутано: во-первых, совершенно не ясна юридическая сторона дела; потом, если действительно за ним приехали, а он отбивается, он буйный; не отбивается – тем более дурак; убежал – значит виноват… и т. д. – что тут делать? Поэтому – поскольку ничего здесь не ясно, а с Марлинским надо что-то делать – я и решил пойти с Томочкой на поэтический вечер, чтобы хоть что-нибудь выведать по этому вопросу у ее знакомого психолога.

К тому времени, как я познакомился с Томочкой, Марлинский вот уже вторую неделю отсиживался на пустующей даче знакомых; а к тому моменту, как я повстречал ночью Сидорова на бульваре, – уже, наверно, третью или четвертую. Так что теперь, ночью, увидав этого Сидорова, я как бы почувствовал укол совести, ибо он и был тем самым психологом, с которым я ходил тогда советоваться. Приступ совестливости напал на меня, ибо я так и не удосужился съездить к несчастному Марли… Завтра! Обязательно завтра.

У хозяев большой трехкомнатной квартиры – дочь. И уже несколько перезрела. Если дело пустить на самотек, бедняжка так и останется без мужа… И вот родители приглашают известную какую-то поэтессу, за ней сбегается народ – тут только не зевать! Вероятно, хозяева и дочь их искренне думают, что восхищены поэзией, и действительно: лишь пересечение двух «моментов» – любви к поэзии и к дочери – сделало возможными столь шумные и многолюдные поэтические сборища.

Поэтесса задерживалась, и, бродя среди гостей, я натыкался слухом то на «момент артистизма в песнях Высоцкого», то на «Тибетскую книгу мертвых», то на «как вы относитесь к Блоку?» – бред какой-то! – к блоку чего? И я уже готов был улизнуть, когда Томочка повела меня знакомиться с Сидоровым.

Дочка хозяев только что спела какой-то романс – ничто не меняется в этом мире, подумал я (а написал нечаянно – «муре»), – спела и, отложив в сторону гитару и тетрадочку с аккордами, выслушивала похвалы ближайших родственников. В их числе были супруги Сидоровы. Муж походил на медведя – ему бы носить фамилию Потапов или что-нибудь в этом роде, тогда бы он был устойчив, а так: фамилия перечеркивала внешность, и он был скорее Винипухом, чем сильным лесным зверем. Нет, он был силен, и крупные черты большого лица – привлекательны, но в глазах засело что-то заискивающее, какая-то робость – такая неуверенность в себе, что сразу чувствовалось: размахнуться-то он, может, и размахнется, а вот ударить ни за что не решится. Да он постоянно и замахивался, он даже был агрессивен, но только до определенной черты. Ему, например, явно нравилась Томочка, но где уж там! – все тщетные усилия любви свелись к тому, что, просматривая текст, который она для него перепечатала, наш герой выискивал ошибки и, показывая их, многозначительно спрашивал:

– А почему у вас стоит вместо «лежать» – «ледать»?

– Но это же опечатка, Николай Иваныч.

– Ну и почему такая опечатка?

Почему-почему! – да потому что Лядская, думал я, поглядывая на его жену.

Томочка, подведя меня к ней, пробормотала свое:

– Вот, рекомендую… – (причем, это «рекомендую» прозвучало как «рекомендую попробовать»). Я представился и получил в ответ:

– Сара Сидорова.

Надо сказать, что разница между нами (Сарой Сидоровой и мной) казалась в тот момент столь разительной, что у нее о возможной нашей близости не могло возникнуть даже и тени мысли. Это была женщина интеллигентная и воспитанная во всех отношениях – неприступная женщина долга, – к тому же ученая дама, по-родственному пришедшая сюда вместе с мужем-психологом, дабы сделать более солидным и внушительным нынешнее поэтическое собрание. Она вежливо и предупредительно поддерживала разговор – почему-то о «Войне и Мире», – очень кстати заведенный образованной Томочкой Лядской, – заведенный в присутствии дочки хозяев и очень подходящего молодого человека (родители были счастливы). Сидорова поддерживала разговор; а я… уже то, что я приплелся сюда с этой Лядской, говорило обо мне не с лучшей стороны.

Но по некоторым признакам можно было бы догадаться, что и не совсем уж безразличен Саре. Конечно, она не отдавала себе никакого отчета в этом – ей даже и в голову не приходило, что я ей не то чтобы там нравлюсь, а хоть как-то интересен; но, когда наши взгляды случайно пересекались, – чуть намеченная улыбка, колебание в голосе, свечение в глазах – ничтожные мелочи выдавали мне эту скрытую (от нее) заинтересованность. Она, например, автоматически держала дистанцию, снисходительно улыбаясь на мои случайные реплики. Нет, она не была холодна со мной – но к чему, спрашивается, было держать дистанцию? – ведь я ни на что не претендую. …У нас не было ни одной общей точки, а все же я притягивал ее, и, даже не подозревая о том, – она этой тяге автоматически сопротивлялась.

Тем более забавно: в какой-то момент она подошла к зеркалу, продолжая говорить нечто о Наташе Ростовой и княжне Марье (лучшей темы для разговора, конечно, нельзя было придумать), – подошла к зеркалу и почему-то долго рассматривала свое лицо – вытянутое, с бархатными (как говаривал Печорин) глазами, с несколько великоватым еврейским носом и резко прочерченными носогубными. А глаза у нее действительно прекрасные: немного раскосые, совершенно черные, с предлинными ресницами и постоянно тлеющим огнем в глубине – самое лучшее, что в ней есть. Сара стояла у зеркала, и я вдруг сказал ей что-то вроде комплимента – просто так!

– Вы никогда не видели себя такой, как вы есть, – даже сейчас: я вижу вас, а вы свою маску. – Она снисходительно улыбнулась, но в глазах затлелось сильней. – Толстой, кстати, прав, – продолжал я, – княжна Марья никогда не видела себя, но знаете почему? – Тут она повернулась ко мне: нашлась-таки общая точка, мы соприкоснулись в ней… И дело, конечно, было не в княжне Марье – просто мы вдруг остались наедине… И – неожиданно так близко, что это было почти даже неприлично.

– Почему же? – спросила Сара, серьезно глядя мне в глаза. Собственно, было уже все равно, что отвечать, – все равно между нами уже разыгрывалась незримая сцена.

– Потому что, когда человек смотрит в зеркало, он не видит движения своих глаз. А они движутся, и это движение отличает лицо от маски, – ответил я.

– Ну а улыбка, например, – не отличает?

– Отличает.

– Ну так и что же вы скажете?

Я улыбнулся – совершенно вымученно. Сидорова слегка покраснела, и я поспешил добавить:

– Есть вещи, в которых отсутствие одного элемента разрушает целое – выньте из свода замковый камень…

Она улыбнулась на это уже снисходительно.

Но пусть не думает читатель, что я совсем упустил из виду цель своего посещения этого дома; просто не предоставляется пока случая поговорить с Сидоровым о злосчастном Марли. Не спрашивать же в лоб, да и что спросить? Но вот мы перешли в соседнюю комнату и застали там горячий спор о летающих тарелках: один молодой человек говорил о каком-то «Петрозаводском диве», а второй возражал ему, что, мол, несмотря на десятки тысяч людей, которые уже видели тарелки, он в них не верит, потому что нет ни одного большого ученого, который бы подтвердил, что они есть. Не заботясь ни о чем, я сходу понес:

– Вы правы: летающие тарелки могут быть только предметом веры – не зря же они называются «неопознанные летающие объекты». «Неопознанные» – значит неизвестные, а в неизвестное можно только верить, исследовать его нельзя. И я припоминаю, что у знаменитого Юнга есть даже статья… – Но мне не дали кончить.

– Ну нет, не надо все сводить на психологию – мало ли что? – этак вы скажете, что и галлюцинации наркоманов – реальность, – возразили мне.

– А разве нет? – спросил я, обращаясь уже прямо к Сидорову, – как вы думаете?

Сидоров заерзал. О, как ему не хотелось ввязываться в этот дурацкий спор, и нет бы ему сказать: «не знаю» или «отстаньте от меня», – нет! – он сказал:

– Если бы я утверждал, что мне сейчас очень холодно, вы бы поверили, несмотря даже на то, что здесь невыносимая жара?

– Ну а почему нет?

– Вот то же и с привидениями.

– Да причем же тут привидения? – горячился один. – Ведь речь идет о том, как отличить приведение от реальности.

– Да нет, – сказал я, – вы уж меня извините – речь идет о болезни…

– Да, да!.. – крикнул кто-то. – Можно ли считать больным человека, который видит привидения?

– Я вижу, – сказала Томочка.

– Ну, ты известная фантазерка.

– Так вы скажите как специалист: привидения фантазия или нет?

Бедняга Сидоров, куда он попал! – его обложили со всех сторон и ждали ответа. А что, собственно, прикажете отвечать? – «да, фантазия» или «нет, болезнь»? И смотрят прямо в рот.

– Понимаете, – сказал Сидоров, – это не вопрос науки. Читайте Достоевского – там все сказано. Считается, что он даже придумал, в дополнение к четырем Кантовым, пятую антиномию, звучащую примерно так: «Только больной может видеть привидения, значит, это бред и никаких привидений нет», – а с другой стороны: «Привидения реальность, но могут являться только больным».

И, сказав эти слова, Сидоров сделал такой вид, как будто он вообще отсутствует, – совершенно стушевался, даже отвернулся от вопрошающих и оказался вдруг лицом к лицу со мной.

– А скажите, – спросил я, – как же на практике отличают этих здоровых от больных? – вы ведь психиатр, кажется? – Физиономия Сидорова прокисла.

– Нет, я психолог, и это – сложный вопрос – я не знаю, как на него в двух словах можно ответить… есть специальные тесты…

– Нет, ну вот если к человеку приходят и забирают – по анонимному письму…

– Ну, уж тут я не знаю – надо разбирать конкретный случай.

– Но во всяком случае это не криминал, – сказал я, – если человек видит привидения?

– Нет, ну при чем тут криминал, если он социально не опасен…

– А как это можно знать заранее?

– Нельзя, конечно, но ведь вы же знаете – разные случаи бывают. – И тут мой Сидоров стал путано и весьма неискусно уводить разговор куда-то в сторону, стал рассказывать о каких-то бумагах («что-то вроде дневника»), попавших ему в руки. Он-де еще не разобрался, все нет времени; но что-то вроде записи бреда какого-то человека: тоже видит привидения, и знаете, очень интересно, – нормальный, даже умный человек, никто его, кажется, больным не считает, а вот – постоянно бредит…

– Вы все-таки скажите, – прервал я, – можно ли забрать человека в сумасшедший дом без всяких оснований к тому?

– Видите ли, существует определенная практика: если, скажем, человек живет в семье, и он болен, – как это происходит? – родственники вызывают врача и человека увозят, а там уж разберутся. Специальных юридических постановлений, насколько я знаю, нет, впрочем, вы же понимаете, – я не спец… Во всяком случае, мне кажется, по анонимному письму человека забрать нельзя, – хотя ведь надо же и проверить… мало ли? Вот если есть письмо с работы, а он живет один – это вполне может быть. Он ведь, наверно, один живет, иначе родственники бы, конечно, вступились?

– Да, – ответил я.

– Ну вот и, наверно, уже лечился – ну хоть в каком-нибудь санаторном отделении побывал. Вот все вместе… ну а как же иначе?..

Между тем, приехала поэтесса, и все приготовились слушать ее. Я тоже пошел взглянуть и увидел женщину, очень похожую на Анну Ахматову. Причем я говорю именно о лице, а не о поэзии – стихов-то я почти и не слышал, ибо, как увидите, был занят другим. Хотя нет! – припоминаю все-таки одну строчку: «Как эта рукопись, я отрицаю трах». Или – все-таки «страх»? Не могу сказать точно, ибо я покидал любителей поэзии как раз в момент, когда это звучало.

Но вот лицо поэтессы помню отчетливо, помню не только по сходству с Ахматовой, скорей потому, что меня поразил рот на нем. Нормальный рот с губами средних размеров, да только губы эти странно змеились. Поэтесса старалась ввернуть их в себя, спрятать, сделать тоньше, а они выворачивались словами и устремлялись к своему естественному состоянию – вот в этой борьбе и состояла вся ее речь. Выходя в коридор, я невольно даже подумал со страхом и состраданием: «Останься пеной, Афродита». И действительно, читатель, если ты знаком с той, о ком я говорю, то согласишься: что ни означала бы эта борьба (с призраком Ахматовой, как ты догадываешься) – означает ли она волю к единению, или разрыву – она (эта борьба) не может быть успешной (то есть прийти к концу), ибо питает талант (о котором все же трудно судить по одной строке). И, читатель, пластическая операция, скажем, была бы здесь равносильна «смерти поэта». Но так ведь жить тоже нельзя! – об этом говорили воспаленные, совсем не в такт произносимому, бешено вращающиеся в своих орбитах, неровно прыгающие над вьющейся щелью рта глаза – сгустки напряженного даже не знаю чего… Артистизма?

В коридоре никого не было – все внимало поэтессе. Я заскочил в комнату дочки хозяев, взял из шкафчика какую-то пластилиновую поделку (память детских лет) и, разминая в руке, направился в чуланчик, где все мы раздевались. Почему я сделал это? – да просто потому, что хотел снять слепок с ключей от квартиры Сидорова. Но для чего?

Можно, конечно, и это объяснить, и я бы объяснил вам это, читатели, если бы мои объяснения хоть сколько-нибудь могли удовлетворить меня самого. Нет! – само собой разумеется, когда я выходил из комнаты, у меня в голове была какая-то мотивировка такого поведения: Сидоров казался мне подозрительным – уж больно он финтил, когда я расспрашивал его, переводил на какие-то дневники (вот и посмотрим заодно, что за дневники такие), – а вообще говоря, мне просто хотелось посмотреть, что у него там за душой: заинтересовал меня человек – вот мотив; но вы же понимаете, что это несерьезно?

Я быстро нашел добротный плащ Сидорова (самого крупного человека в этой компании), сунул руку в карман, вынул грязный платок – джентльмен! – впрочем, так и должно у него быть, – переправив платок в другую руку, снова полез в карман, и в этот момент дверь открылась – на пороге стояла Сидорова…

Ту-ту-ту-тууу!

Эта сцена отчеканена в моей памяти: Сидорова с открытым ртом, заставшая в раме двери, и я с сопливым платком ее мужа – вечность, втиснутая в два метра темной кладовой.

– На миг умерьте ваше изумленье… – начал я, вылавливая ее руку. Хотелось объясниться, но все обернулось иначе: когда мои пальцы коснулись ее запястья, словно бы ток прошелся по ним, и я (до того совсем равнодушный) взглянул по-иному на Сару – одновременно раздался хлопок! – я получил по левому уху, второй удар пришелся по носу… Что же, прикажете это терпеть? – и, когда она вновь замахнулась, я поймал эту бьющую руку и прижал ладонью к лицу.