Полная версия

Что за X.Y…Z? Как родителям и детям понять друг друга. Теория ценностей поколений

– Амбивалентный стиль. Здесь уже наблюдается задатки отношения к ребенку, как к человеку, но чаще эмоциональные контакты осуществлялись через наказание и битье. Ребенок воспринимался как тесто, из которого можно вылепить любую форму. Что заложишь, то и получишь. Можно свободно «замешивать» в него все свои нереализованные мечты и наказывать, если он не хочет их исполнять. Бить можно, но не до смерти. «Я тебя очень люблю, но если Родина скажет, то я готов с тобой расстаться».

– Навязывающий стиль. Детей бьют меньше, больше уговаривают, чем заставляют. Детская смертность снижается. В самом раннем возрасте начинают приучать к туалету, чтоб ребенок меньше причинял неудобств, считая, что можно победить физиологические особенности развития ребенка и при несформировавшихся мышцах малого таза, контролировать себя.

– Социализирующий стиль. Родитель точно знает, что нужно ребенку. «Ты еще мал, чтоб старшим перечить», «Молоко на губах не обсохло, а туда же». Главное привить правильные привычки, тогда ребенок будет адаптирован в обществе. В воспитании начинает принимать участие отец, который играет роль не только страшного героя, который если что накажет или применит силу, а полноценного родителя.

– Помогающий стиль. Основан на том, что можно и важно спрашивать ребенка, что ему лучше. Уметь взаимодействовать с ним и подсказывать, как жить.

Каждый из стилей Де Моз привязывает к определенному историческому периоду, но все они встречаются и в современно мире. Я бы определила стиль воспитания поколения Беби-бумеров, как «амбивалентный», с элементами «навязывающего» и «социализирующего» стилей.

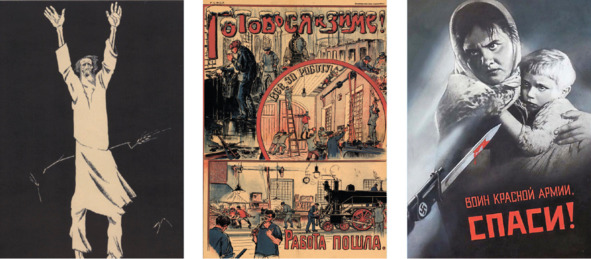

Слева направо. Плакат «Помоги!», Дмитрий Моор, 1921 год, плакат «Готовься к зиме. Все за работу. Работа пошла», неизвестный художник, 16-ая типография Московского Совета Народного Хозяйства (М.С.Н.Х.). начало 1920-х годов, плакат «Воин Красной армии, спаси!», Виктор Корецкий, 1942 год

Страхи Беби-бумеров: «Голод-Холод-Война»

Нам неизвестно общество, в которых детей воспитывают без запугиваний. То есть без упоминания того, что намного страшнее, чем наказание или нелюбовь родителя. Это происходит, когда родитель не хочет брать на себя роль главного или сомневается сам в себе и призывает некие силы совладать со своим дитя. Это встречается в каждом поколении.

Кроме этого, есть страхи самой матери, которые она проживает в период беременности и после рождения ребенка. Свои страхи мать неизбежно передает ребенку, и он с ними будет жить.

«Структура детских страхов оказывает существенное влияние на устройство взрослой личности и ее реакции на воздействия окружающей среды. Так что, если детские страхи меняются, то каждое поколение взрослых людей имеет в бэкграунде несколько разный базовый „страховитый“ опыт и, следовательно, несколько по-разному реагирует на довольно широкий круг проблем и вопросов»13, рассуждает психолог Катерина Мурашова. Она выделяет:

– «базовые страхи» (темноты, животных, сказочных существ), которые не зависят от поколения,

– «особенные», связанные с историческим периодом,

– страхи, присущие людям определенного поколения.

Страхи Беби-бумеров – это базовое трио: Голод-Холод-Война. Их заставляли доедать еду в тарелке, кутали в одежки, как капусту, и воспитывали готовность «постоять за себя». С детства в их психику заложено столько страхов, что будущее им видится, как ужас в квадрате.

Отсюда привычка думать про «черный день», оставлять деньги на «черный день» и ждать «черного дня». К нему они готовы всегда, кризисы и эпидемии им не страшны. Они до сих пор забивают едой холодильники, закармливают внуков и верят TV-программам.

Информационные сообщения:

«Есть установка весело встретить Новый год!»

Как люди получали информацию, когда интернет еще не придумали, а телевизор был не в каждой семье?

Тон и стиль информационных сообщений периода Беби-бумеров – один из самых влиятельных и эффективных каналов формирования ценностей поколения.

Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссер Эльдар Разянов, Мосфильм, 1956 год

СМИ.

С экрана телевизора смотрели «Боги». Девочки-бумеры мечтали попасть на «голубой экран». Вера печатному слову и ТВ зародилась именно тогда, в далеком детстве Беби-бумера, ведь всё, что выходило на экраны и печаталось в газете, находилось под пристальным контролем «поверяльщиков». Доверием Беби-бумеров к СМИ сейчас пользуются политики и маркетологи, которым нужна эта аудитория.

Лозунги и мотиваторы.

Слева направо. Плакат «Не болтай у телефона болтун находка для шпиона», 1939 год, плакат «Религия – яд, береги ребят», 1930 год, плакат «Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть», 1963 год

Пословицы и поговорки.

– «Когда я ем – я глух и нем». Прием пищи – это не процесс наслаждения едой и беседой, а необходимость удовлетворить первичную потребность.

– «Без труда – не вытащишь рыбку из пруда». Нужно много трудиться. Именно Беби-бумеры относятся с презрением к богатым и с подозрением – к тому, как у них появились деньги.

– «Яблоко от яблони недалеко падает». Всегда быть начеку, подозревать всех родственников. Один из семьи совершил ошибку – под подозрением все.

– «Тише едешь – дальше будешь». Не бывает резких взлетов, а если они случаются, это подозрительно.

– «Всяк сверчок знай свой шесток». Работать нужно на одном месте, средненько и незаметно.

– «В тихом омуте черти водятся». Ничего нельзя скрывать от общества, жизнь должна быть на виду.

– «Хлеб всему голова». Нужно есть с хлебом и обязательно доедать, хлеб нельзя выкидывать. Беби-бумеры будут заставлять делать то же самое своих детей и внуков.

Частушки и песни.

Радио и телевидение не было распространено, развивалось устное народное творчество. Тексты песен девушки собирали в песенники. Было принято петь, особенно на праздниках. Частушки были способом пошутить, поюморить. Современный Зет навряд ли вспомнит хоть одну частушку, а Беби-бумеры – мастера сразиться в частушечном батле:

«Как заслышу я гармошку,Заиграет кровь ключом.Увлеклась я гармонистом,А гармошка – ни при чем!»При Бумерах про авторское право еще никто не задумывался. Существовало лишь понятие «первый исполнитель». На сцене все пели одни и те же песни, и это было нормой. Популярностью пользовались Муслим Магомаев, Жан Татлян, Эдуард Хиль, Майя Кристалинская, Аида Ведищева, Тамара Миансарова, Нина Дорда, Валерий Ободзинский, Вадим Мулерман, Нина Бродская. На их концерты старались попасть. Приезд звезд был грандиозным событием для любого советского города.

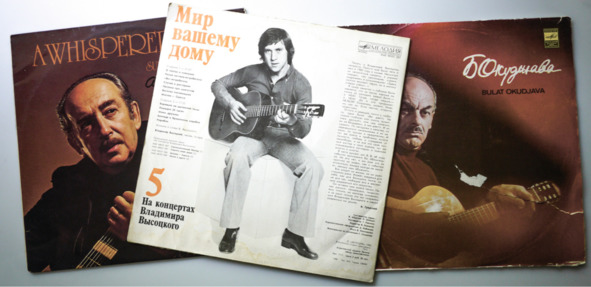

Слева направо. Пластинки Александра Галича, Владимира Высоцкого, Булата Окуджавы

В 50-60-е годы появился новый жанр – бардовская песня. На излюбленных у молодежи посиделках у костра во время походов и сплавов звучали песни Булата Окуджавы или Юрия Визбора. Исполнение бардовской песни не требовало декораций, специального освещения, сложных костюмов, продуманного сценического образа и большой сцены.

Сейчас трудно представить, однако одними из самых популярных отделов в больших магазинах были отделы с пластинками. Самые модные (потому что запрещенные) пластинки зачастую продавались только на «черном рынке».

Кинофильмы.

Сильнейший элемент пропаганды. Мир рисовался картинно-прекрасным, как будто существовала иная, правильная жизнь. Беби-бумеры собирали фотографии актеров, копировали их прически и стиль одежды. Поход в кино – один из самых популярных форм досуга. В кинотеатры просто так не попасть, стояли в очереди. Иногда там было кафе, гардероба же не было совсем, и после сеанса выходили сразу на улицу. Самые популярные фильмы расходились на крылатые фразы, которые Бумеры до сих пор помнят и по реакциям на них отличают «своих» от более молодых. Многие из них стали частью культурного наследия:

Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссер Леонид Гайдай, Мосфильм, 1966 год

– Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!

– Выпьем, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями.

– Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец она просто красавица.

– Будьте добры помедленнее, я записываю.

– Какой шофёр, такая и машина.

– Не место красит человека, а человек место.

– Есть установка весело встретить Новый год.

– Бабу-Ягу со стороны брать не будем, воспитаем в своём коллективе.

– Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе – это науке пока ещё неизвестно, наука пока еще не в курсе дела.

– Видим одну звездочку, две звездочки. Лучше, конечно, пять звездочек.

Любая из этих фраз рождает у Беби-бумера море воспоминаний и смыслов! Произнесите начало – и услышите продолжение.

Анекдоты.

На вечеринках каждый стремился козырнуть знанием нового остроумного анекдота. Некоторые их даже записывали. Однако анекдоты были не только популярны, но и опасны, ведь в большинстве из них высмеивалась власть. Чтобы отвести от себя подозрения, рассказав анекдот, часто прибавляли: «Какая-то сволочь в трамвае рассказала».

Встретились два старых большевика:

– Помнишь, Вася, как мы брали Зимний?

– Да… молодыми тогда были, в Красной гвардии состояли и… погорячились…

Анекдот был способом с юмором реагировать на действительность и отражал ценностные установки большинства той эпохи.

Детские книги.

Книг было немного, часто их брали в библиотеке. Дети взахлеб читали Самуила Маршака («Двенадцать месяцев», «Кошкин дом», «Вот какой рассеянный»), Сергея Михалкова («Дядя Степа», «А что у вас?»), Аркадия Гайдара («Тимур и его команда», «Голубая чашка», «Чук и Гек») и Николая Носова («Незнайка»). Эти книги категорично рассуждали о добре и зле, рассказывали о друзьях и командах, настраивая маленького Беби-бумера на командную игру.

Стихи.

Передавать и выражать свои чувства через поэзию – норма времени. Это был расцвет поэтического направления. Главные кумиры – Евтушенко, Рождественский, Вознесенский. Было модно устраивать поэтические вечера и наизусть заучивать целые поэмы.

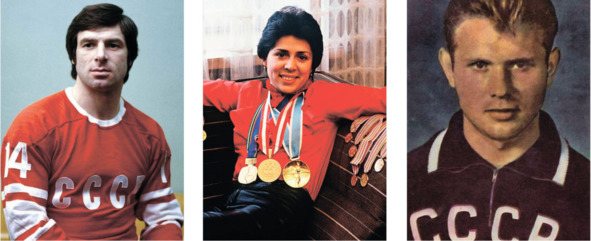

Слева направо. Валерий Харламов, Ирина Роднина, Эдуард Стрельцов

Спорт и спортивные передачи.

Звезды и кумиры Беби-бумеров – Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Наталья Бестемьянова, Елена Водорезова. Во время трансляции спортивных соревнований жизнь в городах замирала – люди сидели дома у телевизора. Хоккей и фигурное катание смотрели все вместе: «И это не обсуждается!» Конечно, на следующий день разговоры только об этом! Мы могли прочувствовать настроения того времени в дни Олимпиады в Сочи – 2014.

Дефициты: «Ласка, поддержка и доверие к миру»

С позиции современного Зета, который вырос в напичканной бытовой техникой квартире и телевизором в каждой комнате, у Беби-бумеров была масса дефицитов. Бытовую технику еще не придумали, вместо холодильника – ведро холодной воды или погреб. Телевизор был один на всю улицу, и детвора приходила к счастливчику гурьбой смотреть мультики.

В семье главный дефицит – материнская ласка. До 1967 года выходной был только один – в воскресенье, и его, как правило, тратили на быт и уборку. На то, чтобы уделить внимание детям, не оставалось ни времени, ни сил. Женщина проводила в декретном отпуске всего месяц. Месяц, Карл! Няни в современном понимании отсутствовали. Матери выкручивались, как могли: одних детей рано отдавали в ясли, с другими сидела соседка. Дети постоянно находились под присмотром чужих людей.

Кадр из фильма «Республика ШКИД», режиссёр Геннадий Полока, Ленфильм, 1966 год

Как результат – постоянная неутоленная жажда в поддержке. Крупные предприятия и коллектив становились для Беби-бумера своеобразной материнской структурой, с которой он полностью сливался. Жить отдельно не умел, да и не давали.

Не хватало и личного пространства. Большой редкостью была отдельная комната у ребенка. В дефиците были хорошие книги и журналы.

Один из ключевых дефицитов Беби-бумеров – доверие к миру. Дети массово играли в шпионов, их родителей массово садили по доносам или просто по плану. В каждой квартире прислушивались к звуку подъехавшей машины и вздрагивали от стука в дверь – ужас записался в теле Беби-бумеров на всю жизнь. Хватит даже следующим поколениям. Как сказал актер Ефим Шифрин в фильме Юрия Дудя «Колыма: родина нашего страха»: «Страх – он такой липкий».

Страх и стыд — базовые эмоции поколения. Люди постоянно думали о том, что об их жизни и поступках скажут окружающие:

– «Что люди скажут?», – «А вы расписаны?» (верхом неприличия было жить в гражданском браке, без официального штампа),

– «Я бы сделал, но боюсь, соседи не поймут», – «Вдруг что? Не высовывайся!»

Беби-бумеры в новой эпохе

С наступлением Игрек-эпохи (середина 80-х – начало 2000-х гг.) и изменением внешних ценностей часть Беби-бумеров адаптировались к новым условиям через работу в команде. Первыми это сделали комсомольские и партийные лидеры, имеющие связи и полезные знакомства. Чаще они действовали сообща, группой старых знакомых – так было проще выжить и защищаться. Бизнесменов-одиночек встречалось мало.

От стыда и страха Беби-бумеры так и не избавились. Хоть в политике, хоть в бизнесе они обычно подозрительны, не любят свободолюбивых работников и свято верят, что работники, как часть структуры, – их собственность. Они не понимают, как можно не исполнять приказы, и любят доказывать свою точку зрения.

Бумеры могут брать на работу не за профессиональные качества, а по принципу «зато свой». Иногда диву даешься тому, что на ключевых должностях работают «свои люди», не соответствующие должности ни по профессиональным компетенциям, ни по опыту работы. Страх быть обманутым заставляет подстраховаться, и это важнее цифр в отчетах. Беби-бумеры верят, что «свой» не украдет и не обманет. Но, как показывает практика, и «обманет, и украдет».

Уходя из системы, Беби-бумеры страдают, потому что так и не научились слышать и слушать самих себя, осознавать свои желания, понимать, чего они хотят. Большую часть жизни они были носителями миссии, строили коммунизм, и так и не узнали свое предназначение, не попробовали то, о чем мечтали. Выходя на пенсию, им трудно сидеть без дела – Беби-бумеры активно работают на приусадебных участках и помогают детям. А свое счастье меряют по успеху детей и внуков.

По сути, это первое советское поколение, полностью воспитанное на идеологии. Люди, жившие при царском режиме и помнящие ту власть, к тому времени уже умерли. Война, репрессии и голод физически уничтожили тех, кто мог рассказать о прошлом страны. Беби-Бумеры о своих предках или ничего не знают, или стараются забыть и скрыть информацию о них.

Бумеры серьезно настроены на статус, награды, дипломы и получение хорошего места, как в организации, так и в жизни. Вы сильно угодите Бумеру, если в общении с ним перечислите его регалии и поинтересуетесь, как ему удалось получить столько дипломов. Бумер никогда не согласится на работу с ноутбуком в open space. Отдельное рабочее место навсегда останется для него гарантией существования и символом его важности.

Именно для них печатаются газеты, журналы и книги и крутится махина под названием «телевидение». Бумеры по-прежнему живут на волне подъема, надежд и полны энтузиазма.

Подход к Беби-бумерам

После 55—60 лет личность достаточна ригидна и с трудом подвергается изменениям. Даже психотерапия в этом возрасте – это довольно сложное занятие. Движок Бумера крепко сформирован и глубинно не трансформируется.

Возможно кто-то из ваших близких людей, руководителей в офисе или партнеров по бизнесу относится к этому поколению. Хотите построить с Бумерами хорошие отношения – проникнитесь описанным в этой главе духом времени, в котором формировались их ценности, и запаситесь терпением и пониманием.

Бумер не всегда умеют принимать похвалу, но жизненно в ней нуждаются. Важно и нужно подчеркивать их успехи и вклад в дело. Здесь они как дети, им не обозначали ценность их родители, значит, вы можете это сделать и «дохвалить».

Они с радостью поделятся запасами домашних заготовок и научат вещам, которые можно делать своими руками. Будьте им благодарны.

Бумеры – любители нарушать границы. Смело проговаривайте свои возможности и ограничения, предупреждайте заранее о том, к чему вы не готовы. Если Беби-бумер пытается прорвать ваши границы, напоминайте ему о ваших договоренностях.

Беби-бумеры надежные и выносливые люди, незаменимы в критических ситуациях. Они пережили несколько кризисов на своем веку, и как нельзя кстати могут пригодиться сейчас, так как умеют делать запасы и страховаться в рискованных сделках.

Бумеры предпочитают получать однозначный ответ: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо. Старайтесь быть точными в формулировках.

Основные качества Беби-бумеров:

Они

· трудолюбивые,

· терпеливые,

· оптимистичные,

· идеализирующие и обесценивающие (отсюда категоричность мышления, «черное» или «белое»),

· ностальгирующие,

· категоричные,

· хорошо работают в команде,

· четко понимают иерархию,

· магические слова «импортное» и «евроремонт»,

· подозрительные,

· способные осуществлять многократно повторяющиеся действия в течение долгого времени,

· бережливые и сохраняющие,

· резкие,

· понимающие,

· раздающие приказы.

Если вы – Беби-бумер

Поздравляю! Раз читаете эту книгу, значит, настроены разобраться в себе и в следующих поколениях. Хотите прожить долго и счастливо? Придется забыть, что когда-то вы получили хорошую профессию и имеете множество заслуг. В современном мире люди вынуждены учиться всю жизнь. Чем быстрее вы примете это – тем адаптивнее станете.

Вас ждет интересный мир Альфов. Они такие же как вы, только родятся на новой спирали Теории поколений. Вы будете видеть в них себя, только сквозь призму новых технологий и в контексте иных исторических событий.

Иксы (Х): (1965—1983 гг.)

Исторический контекст: «Кухонная эпоха»

Детство и юность Иксов прошлись на период «холодной войны» – люди жили в напряжении, в ожидании третьей мировой войны. Лишь в конце периода Иксов после «гонки вооружения» началась «гонка разоружения».

Иксы родились при СССР – успели побывать октябрятами, а некоторые пионерами и комсомольцами. На их долю выпало увидеть падение мощнейшей идеологической структуры – социализма. Это было время перестройки и перемен, бандитских разборок и первоначального накопления капитала.

Первые Иксы застали эпоху застоя. Как шутили тогда: это время, когда голосовали «за» и «стоя». «Кухонная эпоха», когда на кухнях, не боясь, обсуждали абсурдность системы, хотя на работе и в институте по-прежнему не подавали вида и демонстрировали лояльность к ней.

Поколение Икс пришлось на период правления одного человека – Леонида Брежнева. Реформ не проводилось, экономика постепенно разваливалась, страна жила за счет продажи нефти, цена на которую удачно взлетела. Тяжелая промышленность развивалась, а легкая находилась в упадке.

Большой удачей считалось «достать» что-то импортное (априори «надежное и модное»). Развивались «барахолки», где можно было отхватить сапоги или пальто, стоимость которых равнялась средней месячной зарплате.

В 1967 году приняли закон об изменении срока обязательной службы в армии, что стало началом конца: отныне в сухопутных войсках служили два года, а на флоте – три (вместо трех и четырех соответственно). Обратной силы закон не имел, и нос к носу столкнулись те, кто уже год отслужили, и новобранцы. Старослужащие мстили первым «двухлеткам», и сотни солдат гибли или на всю жизнь оставались инвалидами после рукоприкладства. Участившиеся самоубийства скрывали и выдавали за несчастные случаи.

«Бомба замедленного действия» на долгие годы развязала дедовщину, обесценила службу и заставила миллионы матерей делать все, чтобы их мальчики этой службы избежали.

«Само существование в армии дедовщины – „неуставных отношений“ – власти признают только во второй половине 80-х, но поделать ничего не смогут14».

Затем к дедовщине добавилась война в Афганистане. Вместо презрительного «даже в армию не взяли, болен что ли?» все чаще звучит «отмазали, слава Богу».

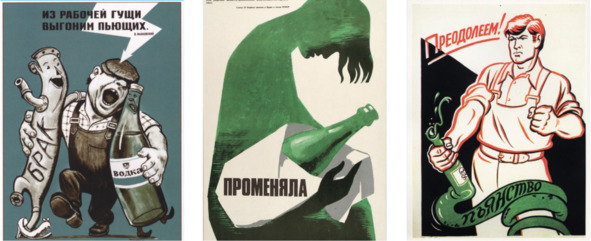

Слева направо. Плакат «Из рабочей гущи выгоним пьющих», 1966 год, плакат «Променяла», 1967 год, плакат «Преодолеем пьянство», 1971 год

1972 год запомнился началом первой антиалкогольной кампании под лозунгом «Пьянству бой!», потому что население спивалось. Очевидцы отмечают, что начало массового пьянства началось после того, как в 1967 году государство «подарило» людям второй выходной. По привычке домашние дела успевали сделать за один день, а второй проводили за посиделками со спиртным. Проводы в армию и юбилейные даты так же было принято отмечать массово и пить без меры.

Существенного результата кампания не принесла, но появились места, которыми можно было пугать – это ЛТП (лечебно-трудовые профилактории). Туда на принудительное лечение отправляли алкоголиков. Цены на алкоголь выросли, а время продажи спиртного ограничили – купить его можно было с 11 до 19 часов, когда большинство людей было на работе. То, что сейчас среди старших родственников есть хотя бы один алкоголик, – это последствие «эпохи запоя».

Введение войск в Афганистан послужило причиной бойкота СССР со стороны 63-х стран при проведении «Олимпиады – 1980», однако она все же состоялись. Перед приездом иностранных спортсменов в Москве проводились зачистки – неугодные высылались за «101-ый километр».

«Сто первый километр» – неофициальный термин, обозначающий способ ограничения в правах, применявшийся в СССР к отдельным категориям граждан. Им запрещалось селиться в пределах 100-километровой зоны вокруг Москвы, Ленинграда, столиц союзных республик15

«Олимпийские игры» стала одним из самых ярких событий для поколения Иксов. Был приоткрыт «железный занавес», а в магазины неожиданно завезены товары. Народ был объединен и счастлив, все дружно вместе пели и плакали, глядя на улетающего мишку – символ «Олимпиады – 1980». С этим мишкой постепенно ушла и эпоха Иксов.

Я бы определила Иксов, как «очередное обманутое поколение». Они мечтали о том, чтобы после выхода на пенсию уехать жить на море. Вместо этого им придется тяжело работать, чтобы вообще дотянуть до пенсии.

Стиль воспитания: «Мама, я гулять!»

Социализирующий стиль по Де-Мозу звучит так: «главное – привить правильные привычки, тогда ребенок будет адаптирован в обществе, родитель точно знает, что нужно ребенку». В лучшие годы Иксов была развита система досуга – дети сами без взрослых записывались по желанию души или «за компанию» во всевозможные кружки. Но вслед за Союзом рухнула и система секций и кружков.

Времени на воспитание детей у Иксов было чуть больше, чем у родителей Беби-бумеров, но до детоцентризма Зетов еще далеко. Родители пытались выжить, прокормить и одеть семью, дети были предоставлены улице.

Жизнь ребенка в основном протекала во дворе: быстро сделать уроки, выполнить домашние обязанности и скорее занырнуть в удивительный мир гаражей и крыш. Ключ от дома висел на шее или лежал под ковриком, потому Иксов называют «поколением с ключом на шее».