Полная версия

Ловушка для гения. Очерки о Д. И.Менделееве

В 1850 году (уже при преемнике С. С. Уварова князе П. А. Ширинском-Шихматове, при котором в просвещении российском установилась, по выражению М. П. Погодина, «тишина кладбищенская») упразднили преподавание философии, а преподавание оставленных в учебных планах университетов логики и психологии возложили на профессоров богословия.

Пожалуй, только Академию наук Николай Павлович оставил в покое. И это понятно – она, как чисто научное учреждение, не представляла в его глазах никакой политической и идеологической угрозы[82].

Среди разнообразных мер по обеспечению порядка и стабильности в империи вообще и в ее университетах в частности была мера, которая представляет особый интерес в контексте настоящего очерка. 30 апреля 1849 года (т. е. спустя восемь дней после ареста петрашевцев, в кружке которых было немало учащихся и преподавателей университета или лицеев) статс-секретарь А. С. Танеев сообщил министру народного просвещения С. С. Уварову, что государь император высочайше соизволил, чтобы штат студентов в университетах «ограничен был числом 300 в каждом, с воспрещением приема студентов доколе наличное число не войдет в сей узаконенный размер» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., стб. 1066, № 480]. Кроме того, Николай Павлович потребовал, чтобы в университеты принимали «одних самых отличных по нравственному образованию» [там же]. Заметим – о способностях ни слова, ибо, как государь однажды изволил выразиться: «Мне не нужно ученых голов, мне нужны верноподданные»[83]. Последнее условие означало, что те выпускники гимназий, у кого, как у Д. Менделеева, в аттестате стояла четверка по поведению (т. е. «поведения был хорошего») и ниже, могли на предмет поступления в университет не беспокоиться.

Из воспоминаний П. Д. Боборыкина:

Когда я выправлял из правления (Казанского университета. – И. Д.) свидетельство для перехода в Дерпт, ректором был ориенталист Ковалевский, поляк, очень порядочный человек. Но инспектор, все то же животное в ермолке, аттестовал меня только четверкой в поведении, и совершенно несправедливо. А четверка считалась плохим баллом в поведении [Боборыкин, 1965, т. 1, с. 116].

Как справедливо заметила Ц. Х. Виттекер, «власти ошибочно полагали, что студенты из этих [низших] слоев, скорее всего, и есть главные виновники беспорядков; им еще только предстояло осознать, каков революционный потенциал мучимого совестью дворянина и сколь консервативен стремящийся наверх студент из низов, который рвется только „попасть в обойму“» [Виттекер, 1999, с.265]. К тому же хотя среди тех, кто ступил на революционную стезю, более всего было лиц с университетским образованием, однако большинство выпускников высших учебных заведений России верно служили престолу [там же, c. 177].

Что же касается требования императора уменьшить число обучавшихся в университетах, то С. С. Уваров такого не ожидал. Ведь рескрипт государя требовал сократить число студентов в университетах в четыре раза, с 4467 до 1180 человек! Тогда он обратился к императору с просьбой исключить 674 казенных стипендиата из числа сокращаемых. «Он напомнил царю, что эти студенты отличаются безупречным поведением и хотят стать учителями, так остро необходимыми России, либо являются уроженцами польских, кавказских и сибирских губерний, которым пойдет на пользу русификация в университетах. Кроме того, Уваров просил полностью освободить от сокращения медицинские факультеты из-за отчаянной нехватки врачей. Он ловко сыграл на главной тогдашней заботе Николая – его армии – и предупредил, что, если хотя бы один год студенты-медики не будут набраны, это существенно сократит число докторов, на которых рассчитывает военное ведомство» [Виттекер, 1999, с. 266].

11 мая Николай Павлович соизволил разъяснить: «об казенных и речи нет» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1068]. Таким образом, ограничение касалось в первую очередь своекоштных, т. е. находившихся на собственном материальном обеспечении, студентов на всех факультетах, кроме медицинского[84]. Число же своекоштных студентов в университетах Российской империи (кроме Казанского, где оно было несколько меньше половины общего числа обучавшихся) заметно превышало контрольную цифру императора, в связи с чем С. С. Уваров в докладе, датированном 11 мая 1849 года, объявил, что «к предстоящему в августе месяце открытию новых курсов начальства университетские должны заблаговременно объявить по всей империи, что приема студентов в нынешнем году не будет» [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1069].

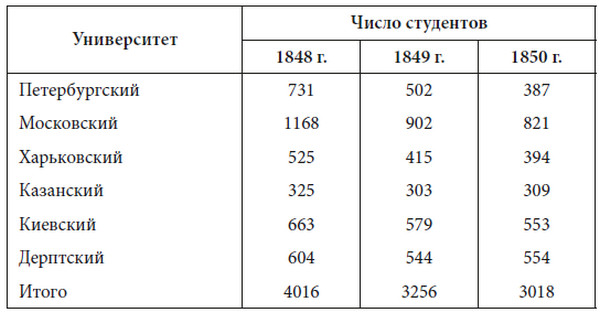

О численности студентов в университетах Российской империи в 1848–1850 годах дает представление следующая таблица.

Составлено по: [Высшее образование, 1995, с. 84][85].

Как видно из этой таблицы, хуже всего пришлось Петербургскому университету, где не было медицинского факультета. В других университетах можно было схитрить, поступив учиться на врача, а затем перевестись на другой факультет. Но в декабре 1849 года такой переход Николай I запретил [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 507, стб. 1125]. По данным Ф. А. Петрова, которые он, однако, не подтвердил никакой ссылкой на источники, в Петербургский университет, вопреки запрету, было принято 12 человек (некоторые – по протекции) [Петров, 2003, с.230]. Что касается Казанского университета, то благодаря тому, что там было много казеннокоштных студентов, сокращение общего студенческого контингента оказалось небольшим.

Казеннокоштных («штатных») студентов (к коим относили также пансионеров и стипендиатов «разных заведений и частных особ, ревнителей просвещения») [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 482, стб. 1069] в университетах было немного, они, как говорилось в постановлении, «образуются по распоряжениям правительства для особых назначений (т. е. это были, так сказать, „целевики“. – И. Д.), именно: для занятия звания учителей и профессоров в заведениях Министерства народного просвещения и других ведомств… уроженцы Царства Польского, Закавказских и Сибирских губерний присылаются… чтобы приготовиться для службы в тех краях, куда они и обязаны возвратиться» [там же, № 482, стб. 1068–1069].

С. С. Уваров опасался, что для выполнения требования Николая I о сокращении числа своекоштных студентов прием в Петербургский и Московский университеты придется прекратить лет на пять-шесть. Министр хотел было сыграть на милой сердцу императора мысли об ограничении в университетах числа разночинцев, поскольку именно последние при таком сокращении количества студентов заполнят университетские аудитории в качестве казеннокоштных, тогда как «дворяне, не имея позволения образовать детей своих в университетах, опять обратятся к домашнему или пансионскому иностранному воспитанию»[86]. Однако Николай I парировал это заявление министра тем, что дворянским отпрыскам следует готовиться поступать в военно-учебные заведения, а не в университеты. В итоге тем, кто хотел получить высшее университетское образование, приходилось искать обходные пути[87].

Кроме того, постановлением по Министерству народного просвещения, утвержденным императором 31 декабря 1848 года, повышалась плата за обучение: в столичных университетах – с 40 до 50 руб. в год, а в Харьковском, Казанском и Университете Св. Владимира – с 20 до 40 руб. [Сборник МНП-2, т. 2, 2-е отд., № 475, стб. 842–844].

По поводу новых образовательных инициатив государя Т. Н. Грановский писал А. И. Герцену в июне 1849 года: «Деспотизм громко говорит, что он не может ужиться с просвещением»[88].

«Все это, – писал позднее с возмущением Герцен, – принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшего на русское колесо» [Герцен, 1954–1965, т. 8, с.107][89].

Решение императора вызвало недоумение даже среди его сторонников. Барон М. А. Корф, директор Императорской публичной библиотеки, заготовил записку, в надежде передать ее государю через наследника, в которой писал, что «большим, однако, несчастием будет, если уменьшится число знающих и образованных чиновников, в котором и теперь нет избытка. ‹…› И триста молодых людей в университете, если нет за ними должного надзора умственного, нравственного и административного, могут быть гораздо вреднее тысячи». Однако, поразмыслив и приняв во внимание, что «государь не отходит так скоро от принятых мер, особенно когда они пошли от него непосредственно»[90], решил оставить написанное при себе. И правильно, не стоит перенапрягать высочайшие мозги и без того умного императора явно негабаритным для них грузом.

Ситуация начала меняться только при смене высшей власти. Поначалу Александр II не проявлял никакой склонности к преобразованиям в сфере народного просвещения, что было отмечено некоторыми современниками.

Из дневника А. В. Никитенко (19 июня 1855 года):

Наши дела идут менее успешно с нынешним государем, чем шли последнее время при покойном. Министр наш имел более значения при Николае, которому нравился тон откровенности и прямодушия, принятый Авраамом Сергеевичем [Норовым]. Покойный государь решал сам и скоро, и мы могли представлять ему о многом, не опасаясь отказа, особенно при известном искусстве редакции. Ныне не то [Никитенко, 2005, т. 1, с. 621].

У нового императора, «удрученного войною», забот хватало. Но после окончания Крымской войны (мирный договор был подписан в Париже 18 марта 1856 года) и окончания коронационных торжеств (сентябрь 1856-го)[91] в образовательной политике наметились заметные изменения.

Впрочем, еще 23 ноября 1855 года, спустя девять месяцев после кончины Николая Павловича, министр народного просвещения Авраам Сергеевич Норов представил новому императору всеподданнейшую докладную записку, в которой упоминал, что еще в декабре 1854 года испрашивал у императора Николая I дозволения начать неограниченный прием студентов хотя бы в два столичных университета и его величество тогда разрешил принять по 50 человек в каждый. И вот теперь, «принимая в соображение общее стремление нашего юношества к высшему образованию», министр обращается к императору Александру II с просьбой дозволить принимать неограниченное число студентов «во все университеты». На записку министра последовала резолюция: «Высочайше соизволил» [ПСЗ-II, т. 30, отд. 1, № 29849].

Короче говоря, началась новая эпоха. «После Севастопольской войны, неожиданно разрушившей призраки, в которые веровало русское общество, – писал профессор Санкт-Петербургского университета В. В. Григорьев, – наступил для него период новых заблуждений, еще более обманчивых… Одно из этих заблуждений заключалось в том, что родившийся позже тем самым умнее родившегося ранее, что знания можно и должно достигать без усилий, и что для приложения его к жизни не требуется умственной зрелости, обусловленной опытом, а достаточно одной доброй воли». В результате «в гимназиях приобретение положительных сведений стало, чем далее, тем более, заменяться „развитием“, а в университетах студенты вместо того, чтобы работать по указаниям профессоров, принялись рассуждать о преобразованиях и устройствах» [Григорьев, 1870, с. 307–308].

«Иная, лучшая потребна мне свобода»[92]

Дамы и господа, внутренней свободы нет вообще, это даже не иллюзия. Это вранье! Свобода… – одна. Она не делится как ломтик сыра или апельсин на части.

А. М. Пятигорский, «Лекции по философии»Итак, – возвращаюсь к образовательным проблемам моего главного героя, – у Д. И. Менделеева (а точнее, у его матушки) выбор в 1849–1850 годах был невелик. Университеты отпадали, и не потому, что стали принимать из «своих округов»[93], а потому, что перестали принимать вообще. А кроме того, Менделеев не мог быть принят в университет по причине четверки по поведению и тройки по латинскому языку[94] в его и без того отнюдь не блестящем аттестате.

Можно, конечно, обсуждать весомость связей Василия Дмитриевича Корнильева и возможности как-то обойти императорский рескрипт, но крайне сомнительно (я мягко выражаюсь), чтобы кто-то из университетского начальства рискнул нарушить высочайшую волю (да и как учить это юное сибирское дарование с весьма посредственным аттестатом, если первого курса официально не было). К тому же дядя Василий, по-видимому, не шибко старался пристроить племянника в высшее учебное заведение, полагая (ссылаясь на свой и братьев Менделеева пример), что для счастья жизни Дмитрию будет вполне достаточно того образования, которое он получил в Тобольской гимназии, а потому предложил сестрице устроить сына на службу в канцелярию губернатора, с чем Мария Дмитриевна категорически не согласилась (видимо, у нее с братом по этому поводу произошла размолвка) и по весне 1850 года отправилась с сыном и дочерью в Петербург.

Хоть и недолгим было пребывание Менделеева в Москве у дядюшки, но кое-что в его памяти отложилось крепко.

Из воспоминаний Ивана Дмитриевича Менделеева:

Проездом через Москву, на пути в Главный педагогический институт, пятнадцатилетним мальчиком в доме своего дяди, В. Д. Корнильева, богатого мецената и «любителя муз», отец знакомится с Гоголем.

– Гоголь сидел как-то в стороне от всех, насупившись, – говорил отец. – Но взгляд и всю выраженную в его фигуре индивидуальность забыть нельзя. Я многое тогда в нем понял. Гоголь – явление необыкновенное. Он на много голов выше остальных наших писателей, исключительная величина в нашей литературе. Это – величина всемирная, которую еще, вероятно, по-новому оценят. Он будет все расти, когда вся наша современность забудется. Гоголь не понимал сам себя, много напортил, не вынес своего дара. Но то, что он дал, покрывает все [Тищенко, Младенцев, 1993, с. 351].

Мемуарные записки Ивана Дмитриевича точностью и достоверностью не отличаются. Но достоверно известно, что зиму 1849–1850 годов Гоголь действительно провел в Москве. То, что он сидел «насупившись», неудивительно, ибо был человеком болезненным, в частности, сильно страдал желудком. Кроме того, для Гоголя то было время творческого «оцепенения», о чем он писал В. А. Жуковскому 14 декабря 1849 года: «Мне нужно большое усилие, чтобы написать не только письмо, но даже короткую записку. Что это? старость или временное оцепенение сил? Сплю ли я или так сонно бодрствую, что бодрствованье хуже сна? Полтора года моего пребыванья в России пронеслось, как быстрый миг, и ни одного такого события, которое бы освежило меня, после которого, как бы после ушата холодной воды, почувствовал бы, что действую трезво и точно действую. Только и кажется мне трезвым действием поездка в Иерусалим. Творчество мое лениво. Стараясь не пропустить и минуты времени, не отхожу от стола, не отодвигаю бумаги, не выпускаю пера – но строки лепятся вяло, а время летит невозвратно. ‹…› Никакое время не было еще так бедно читателями хороших книг, как наступившее. Шевырёв пишет рецензию (на „Одиссею“ Гомера в переводе В. А. Жуковского. – И. Д.); вероятно, он скажет в ней много хорошего, но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими броженьями, за чтение светлое и успокаивающее душу» [Гоголь, 1988, т. 1, с. 223–224][95].

Что же касается оценки Менделеевым творчества Гоголя, то при всей ее риторичности некоторые особенности личности и таланта писателя в менделеевской трактовке можно соотнести с оценкой гоголевского дара В. В. Набоковым, особенно в пятой главе его повести «Николай Гоголь»: «…проза Гоголя по меньшей мере четырехмерна. Его можно сравнить с его современником математиком Лобачевским, который взорвал Евклидов мир и открыл… многие теории, позднее разработанные Эйнштейном. ‹…› В мире Гоголя… ни нашей рассудочной математики, ни всех наших псевдофизических конвенций с самим собой, если говорить серьезно, не существует» [Набоков, 1996, с. 127–128].

В «Летописи…» про московские осенне-зимние месяцы 1849–1850 годов сказано, что это время «оказало несомненное влияние на формирование общекультурных интересов будущего ученого» [Летопись… 1984, с. 29]. Пустая казенная фраза. В действительности мы не знаем об этом периоде его жизни почти ничего.

В отличие от Ломоносова Менделееву не пришлось хитрить и лукавить, чтобы выйти «на более широкий жизненный путь» [Младенцев, Тищенко, 1938, с.77] в Москве или в Петербурге. Дмитрия Ивановича и в ту, и в другую столицу привезла мать, которая упорно не желала, чтобы ее «младшенький», окончив гимназию, пошел по стопам старших братьев, т. е. на госслужбу. Мария Дмитриевна твердо решила дать Дмитрию высшее образование. Чем она руководствовалась – трудно сказать. Согласно ходячей версии, она видела «исключительные дарования своего Митеньки» [там же], несмотря на то, что тот «окончил курс гимназии только удовлетворительно» [там же]. Возможно, сказались наблюдательность и материнская интуиция[96].

Итак, по весне Менделеевы отправились в Петербург в надежде устроить Дмитрия в одно из высших учебных заведений Северной столицы. Перед тем, как перейти к годам дальнейшей учебы Менделеева, мне бы хотелось сказать несколько слов об отношении Дмитрия Ивановича к николаевской эпохе вообще и к образовательной политике властей в эту эпоху в частности.

Прежде всего замечу, что николаевское время вовсе не было лишено ярких талантов и достижений в науке и культуре. Правда, многие из тех, чьи главные достижения пришлись на время правления Николая Павловича, сформировались ранее, до 1826 года (Н. И. Лобачевский, Н. В. Гоголь, В. Я. Струве, Н. Н. Зинин и мн. др.). А что касается тех выдающихся деятелей науки и культуры, которые родились и учились в николаевское царствование (как, например, Д. И. Менделеев), то их пример лишний раз подтверждает справедливость слов Ювенала: «…величайшие люди, пример подающие многим, / Могут в бараньей стране и под небом туманным рождаться» [Ювенал, 1994, с.104]. В каждой эпохе найдутся гиганты, удачно балансирующие на плечах карликов.

Если, скажем, Н. А. Добролюбов, который был на два года младше Менделеева и тоже учился в Главном педагогическом институте в Петербурге (на историко-филологическом отделении), разделял весьма радикальные политические взгляды (не буду повторять то, что хорошо известно о революционерах-демократах из учебников и необозримой литературы) и с директором института И. И. Давыдовым у него, в отличие от Менделеева, сложились весьма натянутые, чтобы не сказать враждебные отношения, то Дмитрий Иванович был человеком иного склада.

О николаевской эпохе он говорил как о времени «большого формализма», «губящего в России много живого и талантливого» [Менделеев, 1995, c.279, 241], уточняя, что «сухой формализм производит в одно и то же время как то, что называется „канцелярщиной“, так и то, что составляет беспощадные „утопии“, он же губит и многое верное в началах, а выход из круга, по-видимому заколдованного, дается лишь любовью не только к общему, но и к частному, или индивидуальному» [там же, c.346]. А с этим в России всегда были проблемы.

И еще один фрагмент из «Заветных мыслей»:

В стране с неразвитою или первобытною правительственною машиною и промышленностью нет спроса для истинного образования, особенно высшего, и там, где господствуют вялость и формализм, самостоятельные специалисты с высшим образованием не находят деятельности в общественных и государственных сферах, а потому впадают или в метафизические абстракты и уродливые утопии, или просто в отчаяние и излишества, а в лучшем случае – в ненужную диалектику и декадентское празднословие. Истинно образованный человек, как я его понимаю в современном смысле, найдет себе место только тогда, когда в нем с его самостоятельными суждениями будут нуждаться или правительство, или промышленность, или, говоря вообще, образованное общество; иначе он лишний, и про него писано «Горе от ума» [Менделеев, 1995, c. 225–226].

Д. И. Менделеев при всей своей проницательности был чужд того, что называл «политиканством». Как и М. В. Ломоносов, он, весьма трезво оценивая российские реалии, не выступал, однако, ни публичным критиком режима (именно режима, а не отдельных сторон российской действительности), ни, тем более, борцом с ним. Короче говоря, Дмитрий Иванович, «блюдя достоинство и честь, не лез во что не надо лезть» (П. Вейс). Он, – опять-таки, подобно Ломоносову, – предпочитал не критиковать действующую власть, но использовать ее для реализации своих целей, что, по его, как любил выражаться, «крайнему разумению», в итоге шло на общее благо.

Конечно, он все видел и понимал. Об этом свидетельствует фрагмент из его дневниковых записей:

19 апреля [1861].

Опять утро в университете. Потом дернуло меня в Департамент пойти сельск[ого] хозяйства. ‹…› Не забуду чиновника, бежал он к двери товарища министра, перед дверью выпрямился, спину даже назад выгнул, полуотв[орил] дверь и так изогнувшись и взошел в дверь – срамно видеть-то, право, было – мертвечина какая. ‹…› Ушел было, да дернуло воротиться. И хорошо бы сделал, если бы ушел. Возмутило меня, и вижу, что себе врежý. Позвали, встали, пригласили сесть – молодой, кажется, а нет, все корень тот же, все бюрократ с ног до головы и всякого просителем считает. И не важничает, а все покрикивать хочется, и все грубо выходит. Смутил он меня этим резким тоном и этой видимостью вежливости. ‹…› Смутился и я – не могу почти слова сказать – скверность обуяла, и теперь вся грудь дрожит – отравил он меня. ‹…› Не привык я ни носу задирать, ни шеи гнуть, а у них надо и то, и другое делать, средина исключена. Пусть их царство и цветет – не нам там место – унизительно, опошлеешь с ними – скверно, и плакать хочется, и злоба берет [Менделеев, 1951, с. 142].

В публичных же выступлениях, Менделеев умел высказаться как бы и откровенно, но без раздражающей начальство резкой прямолинейности. К примеру, упоминая об экспансионистской политике России, Дмитрий Иванович выразился весьма деликатно: «…чрез всю прошлую нашу историю проходит очевидное стремление к определению географических границ России» [Менделеев, 1882, с. 13–14].

Но иногда, особенно на старости лет, его прорывало, и мысли, которые в 1861 году он доверял только дневнику, в начале XX столетия стал высказывать публично: «… знал на своем веку, знаю и теперь очень много государственных русских людей, и с уверенностью утверждаю, что добрая их половина в Россию не верит, России не любит и народ мало понимает, хотя все… действуют и мыслят без страха и за совесть, или, говоря более понятно, теоретическими оправданиями своих мыслей и действий обладали» [Менделеев, 1995, с. 340].

Бывало и какому-либо высшему сановнику доставалось от Менделеева, чаще, правда, за глаза. Приведу любопытное свидетельство А. В. Амфитеатрова из его очерка о Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года в Нижнем Новгороде.

В химическом павильоне Д. И. Менделеева вышел курьез другого рода. Царь в нем ни при чем, – зато любопытно выказали себя два очень крупных россиянина с громчайшими, каждый в своей деятельности, именами: Д. И. Менделеев и С. Ю. Витте. Сибиряк и одессит.

Одним из эффектов выставки было то, что в павильонах царю ее показывали и у витрин делали разъяснения не заведующие отделами, но их помощники и сотрудники, студенты разных специальностей. Царю это понравилось. Настолько, что, когда Витте в каком-то отделе вмешался было в объяснения, Николай остановил его:

– Сергей Юльевич, не будем мешать господину студенту.

Д. И. Менделеев, на своем веку десятки раз представлявшийся царям, начиная с Александра II и кончая Николаем, конечно, нисколько не нуждался лично в новом представлении «обожаемому монарху». Но в его отделе было много важных новостей химической промышленности. Подчеркнуть пред царем их значение для развивающихся русских производств Менделеев посчитал необходимым. А потому, когда Витте, опередив царя, прибежал в химический павильон проверить, все ли там готово к приему и приведено в порядок после града, Менделеев заявил, что он желает давать государю разъяснения сам, и просил Витте представить его.

– Конечно, – воскликнул Витте, – конечно, Дмитрий Иванович! кто же больше вас имеет право на это и кто же даст лучшие разъяснения?… А что именно намерены вы показать государю?

Менделеев начинает водить его от витрины к витрине и, увлекаясь, разъясняет препарат за препаратом. Так проходит минут двадцать. Витте смотрит на часы:

– Извините, Дмитрий Иванович. Государь может быть каждую минуту. Мне пора ему навстречу.

– Так не забудьте, Сергей Юльевич? – посылает ему вдогонку Дмитрий Иванович.

– Не забуду, Дмитрий Иванович, как можно забыть! – откликается на быстром ходу Сергей Юльевич.

Он действительно не забыл и представил Менделеева Николаю, но… после того, как царь осмотрел павильон. А при входе царской четы Сергей Юльевич быстро провел ее мимо напрасно выдвинувшегося было Менделеева и сам повел к тем витринам, о которых великий химик только что, незаметно для себя, прочитал ему коротенькую лекцию. И пустился указывать и объяснять. А Менделеев, ошеломленный, двигался сзади, едва веря ушам своим. И, в очередь, – сибиряк то крепко ругался втихомолку, к утешению окружающих, то по-сибирски же восхищался «ловкачом»: