полная версия

полная версияПолная версия

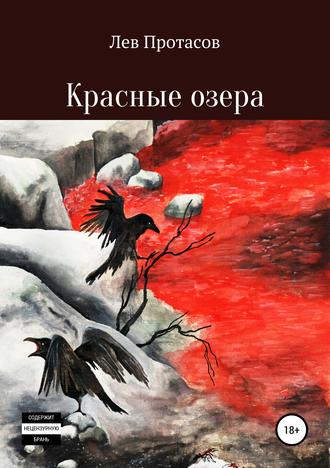

Красные озера

В церкви шла служба, и народ толпился до самого притвора, так что Петр при своей несуразной комплекции не смог протиснуться вглубь помещения – не хотелось никого расталкивать.

Икона, о которой столько говорили, была самая обычная – лик Христа, от времени и воды сильно потускневший да покрывшийся мутными пятнами. Только глаза ржавого цвета, от запекшейся крови. Кровь расширяющимися книзу полосами тянулась через весь иконостас до самого пола. Радлов заметил, что люди в первых рядах дрожат и стонут от небывалого восторга, но его чудо не впечатлило нисколько. Свое безразличие он объяснил долгим отсутствием сна да постарался против воли вызвать в душе радость от соприкосновения с божественным. Но радости не родилось – только слезы навернулись, а глаза при этом так сильно жгло от усталости, что Петр надолго зажмурился.

Когда он переборол жжение и вновь уставился вдаль, ему привиделось, будто губы у лика тоже кровавые – изгибаются в потугах что-то произнести. Сосредоточившись, Петр даже услышал ясное и грозное: «Грядет!», но что именно грядет, так и не понял. По окончании службы он решил, что это было лишь мимолетное видение, вызванное мутью в голове и общим истощением.

Когда народ более-менее разошелся, Радлов отправился на поиски священника, но тот исчез где-то за алтарем. Тогда он обратился к молодому диакону, прибиравшему храм:

– Послушайте, можно как-то с батюшкой пообщаться.

– Исповеди у нас по другим дням.

– Мне по другому поводу, – Петр помялся, не зная, как объяснить ситуацию, и путано рассказал: – В общем, один человек плохо себя чувствует. Я подумал, ему мог бы помочь священник. Видения у него… сына он потерял.

– Крещеный? Чего сам не приехал?

– Да нет, не крещеный он. Даже, в общем, не верит особо.

– И кто ж к такому поедет? – спросил дьякон с пренебрежительной ухмылкой.

– Мне сказали, местный батюшка не откажется.

Видя нерешительность служителя, Радлов добавил:

– Вы ему передайте мою просьбу. Я ведь… пожертвую, не просто так, – он протянул деньги.

– Не могу принять, – сказал диакон. Глаза его, впрочем, заблестели, но усилием воли он заставил себя успокоиться.

– Да вы не так поняли, – Петр рассмеялся. – Пожертвование. Для церкви. Ну, вроде как не для вас, – он хитро подмигнул и протянул купюры настойчивее.

– Хорошо. Я попробую поговорить с его преподобием Павлом.

Дьякон скрылся в недрах пристройки храма, сбоку от алтаря, а Радлов остался ждать, переминаясь с ноги на ногу.

Через пять минут к нему вышел священник – плотный мужчина в торжественном одеянии, с окладистой бородой, в которой пробивалась седина, и довольно приятным лицом в мелких морщинках. Выражение на этом лице застыло добродушное и смиренное, и даже бегающие глазки с хитрецой не портили общего впечатления.

Петр попросил благословения, а затем слово в слово пересказал отцу Павлу то же, что говорил дьякону. Тот выслушал очень внимательно, сдержанно улыбнулся и сказал, указывая на икону:

– Видишь, какую благость ниспослал нам Господь? Сейчас столько прихожан, я не смогу посетить твоего друга, – выдержал паузу, внимательно рассматривая лицо просителя, и мягко добавил: – Но не отчаивайся! Приезжай через месяц, возможно, тогда я смогу найти время.

– Простите и благословите, – отозвался поникший Радлов и поехал назад.

Дома он дополз до второго этажа, развалился на диване и попытался унять одышку. Ему это не удалось, так что к нестройному ходу мыслей примешивался хрип сбитого дыхания и стук дряблого сердца. Окно в раме позвякивало от ударов ветра. За ним расстилалось черное полотно поселка с мутной кляксой озера посередине. А небо было белое и безликое, с редкими вкраплениями облаков неприятного, гнилостного цвета.

– Чего расселся? – спросила Тома с шутливой интонацией, показавшись у порога.

– Сил нет, – Радлов втянул в себя воздух – настолько, что его грудную клетку начало распирать.

– Отдохни, коли хочешь. Чудо-то узрел?

– Да. Там такое столпотворение, – он пошарил рукой в воздухе, как будто нужные слова были не у него на языке, а витали вокруг. – Не знаю, что и сказать…

Тут в дверь затарабанили. Лихорадочная дробь заполнила дом, заполнила бедную голову Петра, так что у него в ушах зазвенело, а все отчаянные мысли расползлись, нарушив логическую связь между собой, и обратились бессмыслицей. И посреди этой бессмыслицы сияло тусклое лицо в пятнах влаги, раскрывались красные губы, звенело страшное предостережение. Грядет что-то…

Тамара спустилась вниз, открыла дверь и с нескрываемой злобой воскликнула:

– Ты-то здесь чего забыла?

Радлов вышел на лестницу и увидел Ирину. Ее всю колотило от волнения. Не обращая внимания на гнев Томы, она перешагнула через порог, выискивая глазами хозяина дома, приметила его наверху и громко сказала:

– Там… дед Матвей помирает.

Радлов со всех ног побежал заводить машину. «Господи, как же хорошо, что успел вчера все починить, – подумал он мельком. – Иначе беда. Иначе беда».

Глава тридцать первая. Матвей

1.

Вернувшись домой после встречи с Радловым, дед Матвей разулся, присел на табурет и осмотрел валенки. Они совсем вымокли, войлок снаружи сделался рыхлым и мягким, при нажатии пальцами на его поверхности оставались сочащиеся влагой вмятины. Изнутри форма кое-как держалась, но это явно было ненадолго. Старик подумал, что сапоги, пожалуй, купить все же придется, и издал протяжный, безрадостный вздох.

Потом он позвал Ирину, но постоялица куда-то ушла. Вновь старик тяжело вздохнул и спустился в погреб, поскольку давно уже хотел там прибраться. Перед глазами все плыло, полки Матвей, как и всегда, проверил на ощупь – они были пыльные и пустые, только в глубине, у стены, стояло несколько пустых банок.

На полу, слева от двери, громоздились деревянные ящики с продуктами, установленные друг на друга. Матвей отыскал среди них полупустую тару, уложил туда все банки, до которых смог дотянуться, и отнес их на кухню. Затем по одному, не спеша и не напрягаясь, перетаскал туда же все остальные ящики – их надо было разобрать, отмыть, отделить гнилье от пригодной пищи, а в тесном погребе особо не развернешься.

Справившись с этим, он полез в дальний угол, в щель между стеллажом и стенкой, где прятал скудные свои накопления, да чуть не наступил на крысиный трупик, валявшийся с зимы.

– Тьфу, зараза! – воскликнул старик и в сердцах пнул крошечное полуистлевшее тельце, из-за чего оно развалилось на две тряпичные половинки. Тут же в воздухе распространился острый запах разложения – тошнотворно-сладкий и удушливый.

Матвей закашлялся, зажал нос морщинистой ладонью и вернулся в дом, чтобы взять перчатки. Перчаток, однако, не нашлось, так что он достал откуда-то из-за кухонного шкафчика джутовый мешок, вырезал из него два широких куска, обмотал ими руки и пошел обратно в погреб.

Волокнистая ткань соскальзывала с кистей, и старик дважды выронил крысу, прежде чем сумел крепко ухватить ее за посеревший от времени хвост и выбросить во двор.

Вооружившись лопатой, Матвей вырыл сбоку от крыльца небольшую ямку, положил туда трупик, закидал его землицей и разровнял получившийся холмик.

– Здорово, дед Матвей! – окликнул его проходивший мимо сосед, тоже старик. – Ты чего это там? – поинтересовался он, указывая на лопату.

– Крыса в погребе издохла, ага. Закопаю, так, поди, запаха не будет.

– Крысы это ужас! Смотри, как бы не расплодились! Заразу они переносят, – сосед потоптался с ноги на ногу, явно желая с кем-нибудь поговорить, но не знал, как продолжить, потом вспомнил слухи, гулявшие по деревне уже неделю, и спросил: – Ты про эпидемию-то слыхал? На беловешенских шахтах, говорят, человек пятнадцать в мир иной отправились.

– Да слыхал, слыхал, – устало протянул Матвей. – Мне ужо чуть ли не каждый успел рассказать. Грипп до них добрался, я вот чего думаю.

– Да не! Болезнь неизвестная. Бабки-то наши говорят, это, мол, бесы воду мутят.

– В головах у них бесы, ага! – ответил дед Матвей и слабо улыбнулся.

Сосед рассмеялся, судорожно покивал головой, вроде как одобряя шутку, и пошел своей дорогой.

А Матвей счистил с лопаты комья сырой почвы, оглядел пустой и неприбранный двор, задумался было, как его можно обустроить, но махнул рукой и поднялся на крыльцо, припадая на хромую ногу. Инструмент он оставил у входа, прошел в свою комнатушку, выпил холодный чай, позабытый с утра на столе у койки, схватил первую попавшуюся газету да прилег отдохнуть. Особенно вчитываться в то, что понаписали журналисты, ему сегодня не хотелось. Так, пробежался глазами, лениво перелистывая страницы, и мельком уловил некоторые заголовки да обрывки фраз: «…напали на трассе…», «Администрация обещала…», «НЕИЗВЕСТНАЯ ЭПИДЕМИЯ», «ИКОНА СПАСЛА ОТ РАКА», «Девушка запомнила рябое лицо одного из нападавших», «…поселок процветает», «…есть жертвы…», «Небывалый интерес к церкви…», «ПРОРОК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА», «…до двух тонн меди…», «Карантин…», «…сама виновата в изнасиловании…», «Общественность разделилась…», «Епархия не спешит…» и прочее, прочее бессвязной чередой. Вся эта мешанина из плохо пропечатанных букв сложилась в голове у старика в слепок какого-то очень странного мира, в котором всюду чудеса и все процветает, а общественность сама в этом виновата.

Незаметно Матвей задремал в газетой в руках. Снилось пшеничное поле, сверху укутанное синим-пресиним небом. Колосья палевого и темно-желтого цвета покачивались на ветру и тихо шелестели. Ветер накатывал на старика приятной волной, освежал, навевал воспоминания о детстве, о юности, о колхозах, в которых довелось ему побывать за свою долгую жизнь. И в каждом встречались хорошие люди, в каждом удавалось увеличить урожай, и прощались всюду по-доброму и вроде как не навсегда. Улыбался и плакал дед Матвей во сне, а газетенка под его щекой сминалась, шуршала, и оттого колосья шелестели пуще прежнего.

Через час его разбудила Ирина, злая и зареванная.

– Ириша, что случилось? – с беспокойством спросил старик, присев на койке и помотав головой, чтобы прогнать сонливость.

– Мать… и сестра… две стервы, – бессвязно отозвалась женщина. Слезы уже не текли, но голос все еще дрожал и прерывался на всхлипывания.

– Так ты к ним, что ли, ходила? Ты не реви. Давай.., – Матвей осекся, потому что не особенно понимал, как успокоить гостью, но потом предложил: – Давай чаю попьем, у меня же хороший, с травами.

Он поднялся на ноги, отыскал коробочку со смесью мяты и ежевики и засуетился на кухне. Ира вошла следом и села за стол порывистым да каким-то неживым движением – как кукла на веревочках.

– Сейчас, сейчас, – приговаривал старик, заваривая напиток. В помещении разлился пряно-ягодный аромат.

– Пахнет вкусно, – сказала Ирина и нервно усмехнулась.

– Да чего там пахнет! На вот, попробуй, – и Матвей протянул ей чашку, дышащую сладким паром.

Женщина сделала несколько глотков, поглядела на старика с благодарностью и вытерла лицо. Всхлипывания прекратились.

– Мама меня вообще не пустила, – начала она спокойнее. – Пропащая ты, говорит, как Бориска. Надо же было меня с этим уродом моральным сравнить! Не безгрешная я, конечно. Но столько плохого, как он, никогда никому не делала. А что до моего.., – тут Ира выдержала небольшую паузу, подбирая нужное слово, и закончила, почти перейдя на шепот: – …до моего занятий старого, так от этого вреда никому не было. Разве что мне, хотя… нет, и мне не особо, – улыбнулась самодовольно и вместе с тем стыдливо, опустив взгляд.

– Ты зачем вообще к ним пошла-то? Как будто мать свою не знаешь. Она если оттает, то ой как нескоро.

– Не вечно же мне на шее у тебя сидеть, дед Матвей. Мне деньги нужны. Мои деньги, не чужое ведь прошу! Я решила около дома побродить, посмотреть, чего да как. Может, выйдет кто. Машка и вышла минут через сорок, кажется. Я издали гляжу – е-мое, в пальте и кашемировом шарфе мы выпендрились! В нашем поселке – кашемировый шарф! Господи, я чуть со смеху не покатилась. Вот что значит, деньги просто так к ним приплыли, – Ира перевела дух. – Поймала я ее через два дома, говорю – Маш, ты хоть возьми у матери для меня, тысяч десять, мне чтоб уехать. Так она в позу встала – чего это, мол, я для тебя просить буду, мы с мамой не шибко богаты. В шарфе кашемировом она стоит и говорит, не шибко мы, мол, богаты! На мои деньги шмотки себе купила и строит из себя! Вот ей-богу, ни кожи, ни рожи, и уж сорок лет, а туда же, разоделась!

Старик улыбнулся, но не нашел, что ответить, так что Ирина беспрепятственно продолжала:

– Высказала я ей это все, а она, знаешь, как невинная овечка – мол, знать не знаю, никто тебя не обманывал, деньги наши. Ты их, говорит, сама нам отдала, потому что тебя совесть измучила, что ты у Дашки на похоронах не была, а теперь назад просишь. Машка, конечно, у нас никогда умом не блистала, так ей, может, мать наплела, а она и поверила. По-хорошему, в дорогом шарфе по засранной деревне тоже не от большого ума расхаживают.

– Ты больно грубо про нашу деревню-то, – осторожно заметил дед Матвей. – Здесь же раньше хорошо было.

– А я не про деревню. Раньше и правда было неплохо, а как завод поставили… стало жутко. В окошко если глянуть – отвалы стоят, земля в черном песке, вода в озере мутная. Ну что они, спрашивается, сделали, как не засрали кругом все?

– И то верно. От завода горе одно. Да только что ужо поделать, только тут доживать.

– Уехать можно. Дед Матвей, ты ведь сам знаешь, что лучше уже не будет. А хуже – вполне возможно. Неужели тебе самому не страшно?

– Чего мне бояться-то! – старик выдавил из себя хриплый смешок да тут же погрустнел. – Да и ехать некуда. Племянник у меня только из родни. Но к нему я не поеду. Жадный он, от жадности-то заморит меня, ага. Мне в моем возрасте место менять не к лицу.

Ира допила чай, облокотилась на стол и спросила:

– А как же родители племянника? У тебя, получается, брат или сестра есть, разве не примут?

– Брат. Только я не очень хочу, чтоб он меня принимал. Рано мне еще, – Матвей хитро подмигнул женщине и пояснил: – Он вообще-то давно умер. Если посчитать, так лет тридцать вышло с тех пор. Старший брат-то. Умер в шестьдесят один, а мне тогда только пятьдесят три исполнилось. Погоди-ка! Это не тридцать лет получается. Двадцать пять. А все ж таки четверть века, сколько воды утекло. Помню, я тогда здесь ужо был.

– Конечно, был, я-то тебя с детства помню. А мне, увы, несколько больше, чем четверть века, – рот Ирины расползся в смущенной улыбочке. – Слушай, дед Матвей, ты вообще сколько здесь живешь?

– Да, почитай, в сорок годков меня сюда судьба-то забросила.

– Обидно, наверное, было? После управления колхозами в такую дыру ехать.

– Да нет, чего же обидного. Я ведь хорошо справлялся, урожай под моим началом везде увеличивался. Награды даже получал, ага! Меня потому в этот поселок и направили, хотели хозяйство обустроить, чтоб, значит, всю область пшеницей обеспечивать. На бумаге-то красиво выходило – озеро, склоны защищают от плохой погоды, благодать! А на деле почва тут мертвая. Без удобрений сплошная голь. С удобрениями, конечно, и до меня пшеница всходила, да пустоцвета было много. Я ведь даже докладные писал, мол, дурная затея. А мне отвечали – есть план, так что смоги, – старик задумался на мгновение, а глаза у него потухли, словно обратились вовнутрь и пытались там, в памяти, отыскать недостающие детали рассказа. – Нет, мы даже в Город урожай отправляли. Но на всю область – это было невозможно. А потом как-то поломалось все, знаешь… в жизни, то есть, общественной поломалось. Пшеницу тогда оставили скотину кормить, остальное картошкой засеяли – на кой она нам, пшеница, если ее не продавать? И, выходит, примерно после твоего рождения я от дел отошел. Осел да стал жить. Чего ж еще? Привык я здесь, ага.

У Матвея навернулись слезы и, чтобы не показать слабину, он ухватился за первую тему, которая пришла в голову:

– Я тут газету читал, перед сном-то. Одну муру пишут!

– Им же главное, чтоб читателя завлечь. Ну и мнение, что ли, сформировать нужное. Хотя какое уж тут нужное мнение? Про завод пишут, что от него польза одна, да мы-то не слепые, сами все видим! – Ира вдруг оживилась и уточнила: – А не видел, про икону пишут что-нибудь? Слух прошел, в Городе икона кровоточит.

– Тоже, выходит, веришь? Как Петр?

– Не особо. Точнее, не задумывалась даже толком. Есть он, может, Бог, да не про меня. Любопытно просто, как это она плачет.

– Ну с чего бы ей плакать? Чего она, живой человек, что ли? Ходят целую неделю да только и говорят, что про икону да про мор.

– Мор? – переспросила Ирина. – Ты про Мертвое Городище?

– Тьфу ты, прозвище какое! – отозвался Матвей с явным раздражением. – Про него, конечно, только к чему его люди так назвали? Оно ведь мудрость есть – как корабль назовешь, так и… а! – старик махнул рукой. – У нас тоже от гриппа несколько человек умерло.

– Там, я слышала, жертв уже около двадцати. Разве так бывает от гриппа?

– Там и население раз в десять больше, чем у нас. Значит, и больных больше.

Матвей погрузился в мрачную задумчивость, потом заговорил тихим, мечтательным голосом:

– Нет, раньше хорошо жилось. А на месте шахтерского городка поселочек стоял, крохотный совсем. Его вроде какие-то монахи-отшельники основали. Жили они отдаленно, так их никто и не обижал, хотя религия и не в почете была. Поселочек-то Беловешня назывался. Красиво так, ага.

– Чего уж красивого? Что Вешненское, что Беловешня – в честь нашей реки. Ни ума, ни фантазии. Еще бы озеро какой-нибудь вешней обозвали – вообще бы смех вышел. И что это за слово такое дурацкое, чего значит-то?

– Весна, значит. Жизнь, значит. Потому как весной просыпается жизнь, – старик произнес слово «жизнь» с особой теплотой, помолчал немного, собираясь с мыслями, и вернулся к своему рассказу: – А вот как шахты открыли – городишко отстроили. Родное название оставлять не захотели почему-то, выдумали новое. Да только безликое оно у них вышло, невзрачное какое-то, теперь у кого ни спроси – никто и не помнит. Как же его, бишь… нижнее что-то, на реке внизу… не, не помню. Потом производство закрыли, кажись, пять лет назад или шесть – и пошло это «Мертвое Городище». Разве дело? Там ведь люди живут, какие-никакие, а люди… теперь вот умирают. Вроде как прозвище городка оправдывают. А жалко, людей-то жалко.

– Ты, дед Матвей, прямо мистическое что-то в именах мест находишь, – Ира тихонько хохотнула.

– Да не мистическое! Мудрость просто народная, что называть надо по-доброму. И не то что даже по-доброму, а чтоб… ну вот чтоб с плохим чем-то не связывалось, ага. И никакую мистику тут не надобно приплетать.

– Может, и не надобно, только там явно не грипп. Чушь, конечно, но я даже про бесовщину слыхала.

– Нынче много чуши-то развелось, – Матвей вдруг разозлился. – То икона у них рыдает, то мощи нетленные в монастыре. У старообрядцев в деревне, вон, ясновидящего откопали! Того и гляди, мессии по дворам заковыляют, ага! Как с ума все посходили! Мракобесие же! Чистой воды мракобесие и ничего толкового!

Старик резко вскочил из-за стола и, желая чем-то себя занять, бросился разгребать ящики, вытащенные из погреба. Ирина предложила помощь, но дед отказался – уже не со злобы, а просто не хотел ее нагружать работой.

Среди запасов почти все оказалось гнилым, так что ящики пришлось вычищать от черных и зеленых наростов, мыть и просушивать. Ира схватила тряпку и взяла мытье на себя, несмотря на протесты Матвея. Справились они довольно быстро, за время работы старик полностью успокоился и сумел наконец выбросить из головы все новости последних дней.

Потом попили еще чаю, Матвей составил ящики друг на друга, схватил их и понес в погреб. Он решил, что совсем необязательно таскать их по одному, раз уж все продукты выгребли. Однако ноша оказалась тяжела, так что у старика хрустнуло в спине и помутнело перед глазами. У самого выхода из кухни стало совсем невмоготу – хромая нога подкосилась, а внутри головы что-то как будто замерзло. Подступила тошнота.

Матвей бросил ящики и без сил опустился на стул.

– Что? Плохо? Сердце? Что? – сыпала вопросами Ира, кружась вокруг старика и дрожа от волнения.

– Не-не, – слабым голосом отозвался тот и улыбнулся как-то криво, набок. – Так, повело. И руку что-то не чувствую почти.

Матвей рассеянно поглядел на свою правую ладонь, принялся сжимать и разжимать пальцы, медленно, словно движение давалось через силу.

– Давление, кажись, скакнуло, – сказал он через минуту. – Не беда. Полежу, пойду. Авось, отпустит.

Старик доковылял до комнаты, мешком рухнул на койку да тут же заснул. И вновь привиделось пшеничное поле, только какое-то серое да невзрачное. И небо тоже серое. А через поле идет его покойный брат да беспрестанно шепчет: «Пустоцвет, пустоцвет». И налетает ветер, буйный, неистовый, бьет колосья своими руками-плетьми, а колосья-то хлипенькие, тоненькие – ломаются, падают вниз и почему-то тут же уходят куда-то в почву. И вот уж одна голая земля расстилается перед Матвеем. А из земли руки торчат – живые, человеческие. Шевелятся хаотично да все пытаются что-то схватить своими мягкими пальцами. «Мы все поглотим, – звучит голос. – Ничего не останется».

Утром Матвей проснулся и понял, что не может пошевелить ни правой ногой, ни правой рукой. А перед глазами пляшут какие-то красные точечки, вроде мушек.

Старик открыл рот, чтобы позвать на помощь, но язык едва ворочался, так что вместо имени своей постоялицы он глухо и нелепо выдавил:

– И! И! И… а!

Ирина не сразу поняла, что ее зовут, но когда невнятные крики стали громче, прибежала в соседнюю комнату и увидела, как Матвей, прикованный к кровати своим одеревеневшим туловищем, бесцельно шарит левой рукой в воздухе да испуганно вращает глазами. Губы его кривятся, лицо едет на сторону, но голосовые связки не способны родить ни одного понятного слова.

Испугавшись, она со всех ног бросилась к радловскому дому.

2.

В больницу поехали втроем: дед Матвей пластом поперек задних сидений; там же, почти вплотную к дверце, Ирина – она придерживала старику голову; и Радлов на водительском месте.

Матвей все время силился что-то сказать, но вместо этого хрипел и плевался. Ира гладила его по седым волосам да вполголоса приговаривала: «Потерпи, потерпи, скоро уже». А Радлов… у него от усталости дорога перед глазами плыла. Руки вросли в ткань рулевого колеса насколько сильно, что вся кровь из них перекочевала в это колесо, и кожа побелела. Машина шла неровно, дергалась и постоянно виляла около рытвин в дороге. Угрозы аварии, конечно, не было, но вот бедного старика мотыляло в разные стороны.

Однако, несмотря на трудности, по трассе добрались быстро.

Здание больницы было разбитое, с отшелушивающейся краской на стенах. Из-под ошметков краски выглядывал старый кирпич – бурый и по краям обглоданный. Во дворе неуклюже топорщились плешивые елочки, под ними расстилался тесный заасфальтированный прямоугольник – стоянка для скорой помощи, примыкающая к приемному отделению. На стоянке были две машины неотложки с распахнутыми настежь дверцами. Одна была пуста, из второй двое санитаров, матерясь во весь голос, выволакивали кого-то на носилках. Вокруг носилок сновала беспокойная толпа родственников пациента, всего человек пять или шесть.

– Может, мы чем-то поможем? – лепетали они вразнобой, так что их многоголосие сливалось в мешанину из одинаковых слов: – Может, чем-то поможем? Поможем? Можем? Можно?

– Очень поможете, если замолчите! – не выдержал один из санитаров.

Толпа подняла крик, полный негодования, и за этим криком никто как-то не додумался подпереть или хотя бы придержать двери, ведущие в отделение, так что те схлопнулись прямо на середине носилок. Больной истошно завопил, санитар выругался, и процессия скрылась внутри здания.

Ирина, наблюдавшая за этой сценой с ужасом, тихонько подала голос с заднего сидения:

– Наверное, в другую больницу надо было…

– Здесь кардиоцентр, в этом же здании, – сухо ответил Радлов.

Затем оторвал от руля свои руки, разрушая образовавшиеся связи между обескровленной кожей и мягкой обивкой, вылез из машины, вытащил неподвижного Матвея и взвалил его на себя – легко, как будто в старике живого веса-то и не осталось.

В приемнике царил хаос: у регистратуры мельтешащей гурьбой толпилась родня пациента, попавшего под удар дверей, всюду сновали хмурые, запыхавшиеся люди в больничных халатах, у стен, хрипя и кашляя, ожидали своей очереди больные – кто за сердце хватался да театрально выл, кто постанывал от боли, а иные вовсе лежали без движения, и непонятно было, то ли живые они, то ли уж нет.

– Помощь нужна! – закричал Радлов, но никто его не услышал.

Тогда он побежал вперед по узенькому коридору и напротив смотрового кабинета увидел пустую медицинскую каталку. Аккуратно, словно спящего ребенка, положил на нее старика – а у того уже глаза закатываются, хрипы захлебываются сами в себе, и лицо как будто набок сползает.