Полная версия

Литература 19 века

Панаев

Иван Иванович Панаев (1812-1862) – являлся одним из талантливых беллетристов. Его основные произведения: «Дочь чиновного человека», «Онагр», «Актеон», «Родственники».

В повести «Дочь чиновного человека» (1839) Панаев обращается к обыденной жизни. В центре повествования – любовь генеральской дочери Софьи Поволокиной к бедному художнику Александру Средневскому. Трагедия героини повести в том, что брак этот невозможен.

О быте современного дворянства Панаев пишет в повестях «Онагр» (1841) и «Актеон» (1842), связанным одним героем.

Эпиграфы данные этим произведениям раскрывают суть повестей. В первом эпиграфе читаем: «Онагр… животное сие бегает чрезвычайно прытко, довольствуясь негодною для корма других животных травою; от него происходит ручной или домашний осел». Действие повести происходит в Петербурге, где Петр Разнатовский проматывает последние деньги. Судьба к нему была благосклонна, и в самый критический момент он становится обладателем большого наследства, владельцем имения, куда и отправляется сразу после выгодной женитьбы. Там он постепенно превращается в «актеона» – насекомое, которое, как говорится в эпиграфе ко второй повести, «не имеет красной крови в своем теле, а за место оной снабжен беловатым соком, вместо же сердца длинным, неровной величины проходом. Сей актеон, подобно прочим, своей породы, приготовляет себе логовища для своего продолжительного засыпания; любит водиться на скотопаствах, а особливо в коровьем навозе».

Оказавшись в условиях поместной жизни, Разнатовский предается праздному бездействию, деградируя физически и умственно.

В 1847 году Панаев написал повесть «Родственники». Действие повести происходит в глухой провинции. В имение к своим родственником приезжает из-за границы Сергей Александрович, богатый молодой помещик. Его сопровождает приятель Григорий Алексеевич, человек возвышенного образа мыслей. Среди провинциальных помещиков, выделяется Наташа, родственница Сергея Александровича. Чистая сила чувств Наташи и духовная несостоятельность безвольного Григория Алексеевича, предваряют характер отношений героев романов И. Тургенева.

Из повести «Родственники» Панаева:

«…Прошло десять лет. Говорят, Наталья Николаевна счастлива. Муж ее обожает. У нее сын и дочь – прекрасные дети, в которых она души не чает. Она целый день занята или детьми, или хозяйством, и надо отдать ей честь – хозяйство идет у нее отлично.

О прошлом она вспоминать, кажется, не любит, иногда впадает в тревожное состояние, как будто в ее довольстве ей еще недостает чего-то. Она похудела и постарела немножко. Сыну своему она дает совершенно практическое направление…

Вот как хорошо повиноваться родителям и слушать родственников!..»

Сологуб

Владимир Александрович Соллогуб (1813-1882). В литературе 30-40 годов был заметен яркий талант писателя графа Соллогуба. Его стихи, водевили соседствовали с остроумными очерками петербургского быта. Эти произведения были написаны с большой художественной достоверностью.

Его основные произведения: «Сережа», «История двух калош», «Большой свет», «Аптекарша», «Старушка».

Историю молодого человека Соллогуб раскрыл в повести «Сережа» (1838). В ней автор рассказал о жизни молодого человека из светской среды, волею случая заброшенного в провинцию. Писатель показал своего героя, как личность весьма заурядную, исполненную благих, но бесплодных порывов.

Повесть «История двух калош» (1839), посвящена трагическим судьбам воспитанницы княгини, сироты Генриетты, и ее возлюбленного – талантливого музыканта Шульца.

В повести «Большой свет» (1840) Соллогуб изобразил представителей высшего общества. Автор замечал: «Тщеславие – вот божество, которому поклоняется столичная толпа!». В этом произведении Соллогуб показывает мучительное крушение иллюзий своего героя – молодого армейского офицера Леонина, сначала стремящегося попасть в великосветские круги а в конце концов бегущего от их лжи и лицемерия.

В повести «Тарантас» (1845) автор своеобразно определил форму произведения: путевые очерки, отражающие поездку почти через всю Центральную Россию двух помещиков: восторженного славянофила Ивана Васильевича, мечтающего о возвращении к глубокой русской старине, и его антипода – Василия Ивановича, человека весьма приземленных устремлений.

Соллогуб посвятил Н. Гоголю повесть «Воспитанница» (1846). В основе сюжета – эпизод из воспоминаний странствующего актера. Воспитанница богатой графини сирота Наташа, внезапно потеряв свою покровительницу, осталась в нищете, однако она обрела призвание, став актрисой. Девушка попадает в кабалу к директору труппы Ивану Кузьмичу, от которого мечтает избавиться, но это ей не удается. События повести принимают трагический оборот.

Отрывок из повести В. Сологуба «Старушка»:

«…Графиня глядела ему вслед и долго еще сидела задумчиво в креслах, перебирая в руках золотую табакерку. Губы ее невнятно шептали какие-то беззвучные слова, а в чертах отражалась грустная, насмешливая улыбка. «…Но прощай, однако ж; вели закладывать мне карету и сказать Настасье Ивановне, чтоб она была готова: я хочу ехать в магазин выбрать ей новую шляпку».

Андрей молча поцеловал руку своей бабушки, хотел что-то сказать, но одумался и поспешно вышел из комнаты…»

Пушкин

Александр Сергеевич Пушкин (1799-1837). Его основные произведения: «Евгений Онегин», «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», «Пиковая Дама», драматические произведения, стихотворения.

Роман «Евгений Онегин» был лучшим его творением. Глубина пушкинской мысли, острота его наблюдений, восприятие образов и картин этого романа требовали и требуют вдумчивой работы, определенного жизненного опыта и высокого уровня культуры.

В своем произведении поэт по-разному относится к героям. Пушкин говорит об Онегине с иронией, а то вдруг признается в любви к нему – «Я сердечно люблю героя моего».

Пушкин был новатором, который ломал привычные каноны. Он и заканчивает роман не так, как это было принято. Сохранился черновой набросок Пушкина с шутливыми строками:

Вы за «Онегина» советуете, други,

Опять приняться мне осенние досуги.

Вы говорите мне: он жив и не женат.

Итак, еще роман не кончен – это клад.

В 1830 году, в знаменитую болдинскую осень, Пушкин создал цикл «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Белкин, получивший первоначальное образование у деревенского дьячка, начал службу юнкером в пехотном полку, дослужился до офицера и вышел в отставку, приехал в собственную деревню, где и стал заниматься литературным творчеством.

Белкин пересказывает истории, слышанные им от разных лиц – полковника И.Л.(«Выстрел»), титулярного советника А.Г. Н. («Станционный смотритель»), приказчика Б. В. («Гробовщик»), девицы К. И. Т. («Метель» и «Барышня-крестьянка»).

К «Повестям Белкина» примыкает не публиковавшаяся при жизни писателя «История села Горюхина». Пушкин избрал форму, пародирующую официальные истории, создал сатирическую летопись.

В 1833 году Пушкин пишет «Пиковую даму», где создает тип нового «героя» времени, поставившего на карту все ради обогащения. «Деньги – вот чего алкала его душа!» – с горечью говорит Лиза, увидевшая подлинную натуру своего избранника. Это произведение – образец стиля пушкинской прозы, необыкновенной выразительности, драматической напряженности и психологической глубины.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814-1841) Основные произведения М. Ю. Лермонтова: «Вадим», «Княгиня Лиговская». «Герой нашего времени», драматические произведения, стихотворения.

Лермонтов – преемник пушкинских традиций, разносторонне одаренная личность. Многие поколения читателей поэта пытаются постичь и разгадать в его произведениях и в самой его биографии «Своенравный гений» Лермонтова.

В своей прозе Лермонтов всегда предстает, как поэт – так эмоционально, ритмически и плавно заканчивается каждая его фраза, лирично описание.

В незаконченном произведении Лермонтова, известного под неавторскими заглавиями, полученными при публикациях: «Повесть без названия» или роман «Вадим» (1832-1834) – роскошная панорама, развернутая писателем, служит фоном основных событий романа. Здесь, на монастырском дворе, встречаются два героя – таинственный нищий Вадим, и обидчик, разоривший его отца Борис Палицын. Все произведение пронизано приемами романтизма: страсти накалены, контрасты изображения особенно отчетливы.

В незаконченном романе Лермонтова «Княгиня Лиговская» (1836-1837) представлены реалистические тенденции. Это произведение обильно насыщенно автобиографическим материалом. Точность характеристики современного писателю общества, жизненная правдивость делают роман заметным явлением в русской литературе. Показана история самобытного характера – Печорина, обладающего умом «резким и проницательным» и жалкое существование чиновника Красинского, стремящегося к достижению своих честолюбивых и суетных желаний. Автором раскрыта судьба и Лизы Негуровой, которую обстоятельства несчастливо сводят с Печориным.

В романе «Княгиня Лиговская» Лермонтов показал картины петербургской молодости Печорина. В следующем произведении писателя «Герой нашего времени» (1839-1840), характер Печорина развернут глубже и разностороннее.

По словам самого Лермонтова, это «история души человеческой», «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения…» Своеобразна структура романа, которая состоит из нескольких повестей. Это позволяет раскрыть характер Печорина с нескольких сторон. Печорин ведет дневник, в котором как бы исповедуется перед собой.

Другие характеры, выведенные в романе, оттеняют фигуру Печорина. Ординаре и бесхитростный Максим Максимыч, одинокий кавказский офицер. Лермонтов показал в романе обаятельные женские образы – горянку Бэлу, утонченную княжну Мэри, страстную Веру. Пейзаж играет существенную роль в романе: то служит гармоничным фоном развертывающихся событий, то контрастно подчеркивает несоответствие чувств героя в окружающей обстановке.

Художественное мастерство Лермонтова состоит в умении детально воссоздать тончайшие нюансы человеческой души, в показе драматического сюжета, в изображении точного и простого стиля, в выразительности языковых средств.

Отрывок из произведения М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»:

«…Возвратясь в крепость, я рассказал Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему был я свидетель, и пожелал узнать его мнение насчет предопределения. Он сначала не понимал этого слова, но я объяснил его как мог, и тогда он сказал, значительно покачав головою:

– Да-с! конечно-с! Это штука довольно мудреная!.. Впрочем, эти азиатские курки часто осекаются, если дурно смазаны или не довольно крепко прижмешь пальцем; признаюсь, не люблю я также винтовок черкесских; они как-то нашему брату неприличны: приклад маленький, того и гляди, нос обожжет… Зато уж шашки у них – просто мое почтение!

Потом он примолвил, несколько подумав:

– Да, жаль беднягу… Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано… Больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических

Николай Васильевич Гоголь (1809-1852). Основные произведения Н. В. Гоголя: «Миргород» («старосветские помещики»), «Невский проспект», «Тарас Бульба», «Ревизор», «Мертвые души», «Нос» и др.

В творчестве Гоголя органично слились культурные традиции двух народов – русского и украинского.

Гоголь писал: «…Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином».

В 1830-1831 годах Гоголь написал сборник повестей «Вечера на хуторе близ Диканьки». Тщательный отбор собственных наблюдений, этнографических деталей, обращение к украинскому фольклору сделали эти произведения поистине великими.

Переплетение противоречивых чувств и настроений присуще сборнику «Миргород», написанному в 1835 году. Этот сборник состоит из повестей – «Старосветские помещики», «Тарас Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В этих повестях он затрагивает основные вопросы современности.

В «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» история нелепой тяжбы двух бывших друзей вызывает у писателя горечь и гнев: «Скучно на этом свете, господа!»

В повести «Тарас Бульба» писатель показывает народно-освободительную войну казаков с польскими магнатами. Тарас Бульба полностью отдает себя этой борьбе. Беспощадно казнит он сына Андрия за измену Родине. Пронизана патриотическим пафосом речь Тараса о святом товариществе; полны мужества последние слова заживо сжигаемого атамана. Гоголь, восхищенный силой и отвагой своего героя, восклицает: «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!»

В повести «Шинель» не может вызвать сочувствия скорбная история Акакия Акакиевича Башмачкина. Гоголь изобразил маленького чиновника, который ценою необычайной экономии приобрел дорогую вещь – шинель. И лишился ее по нелепой случайности – тяжело заболел и умер! Обратившись к этому образу, Гоголь нарисовал его с подлинной человечностью.

Большой талант Гоголя проявился в его комедиях: «Ревизор» (1836) и «Женитьба» (1842).

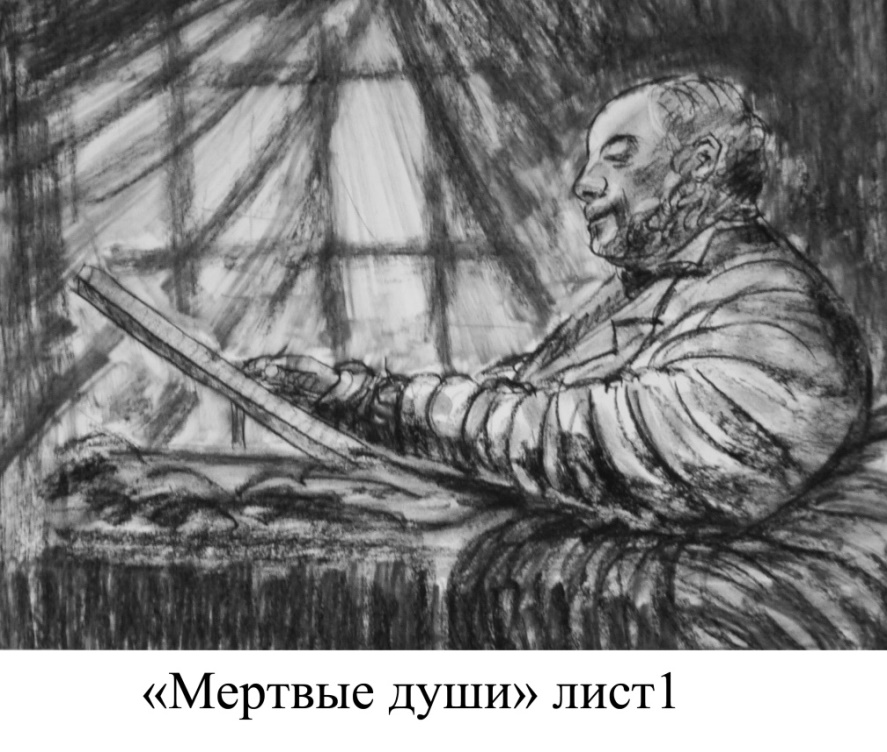

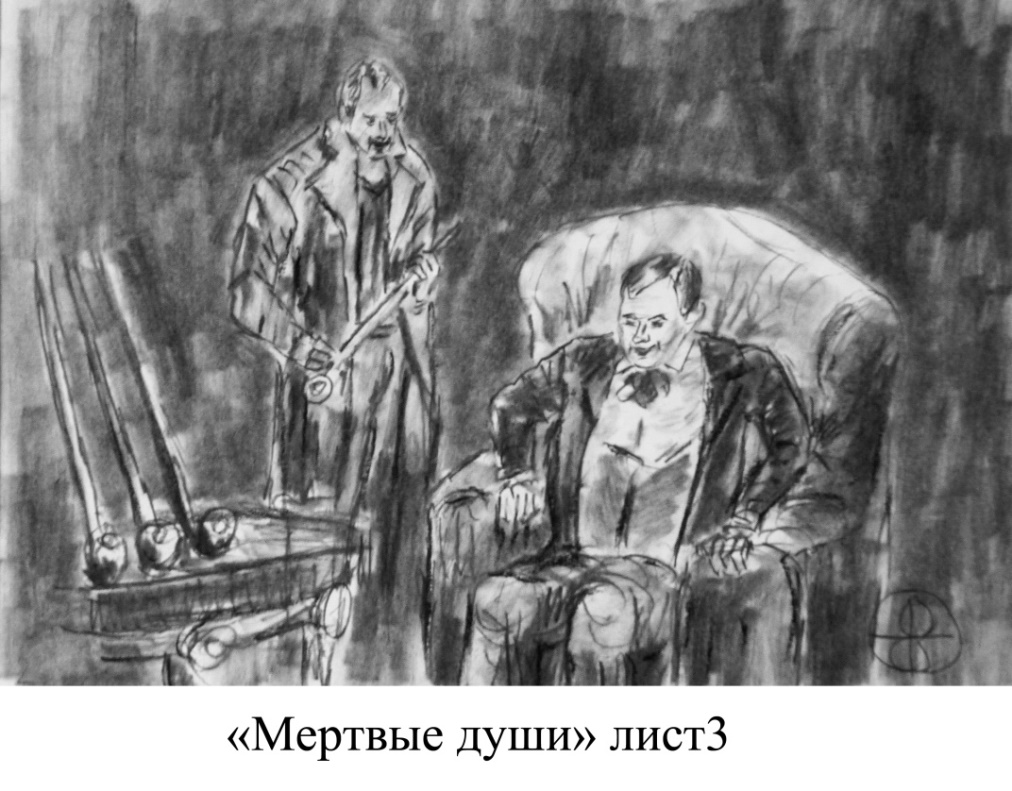

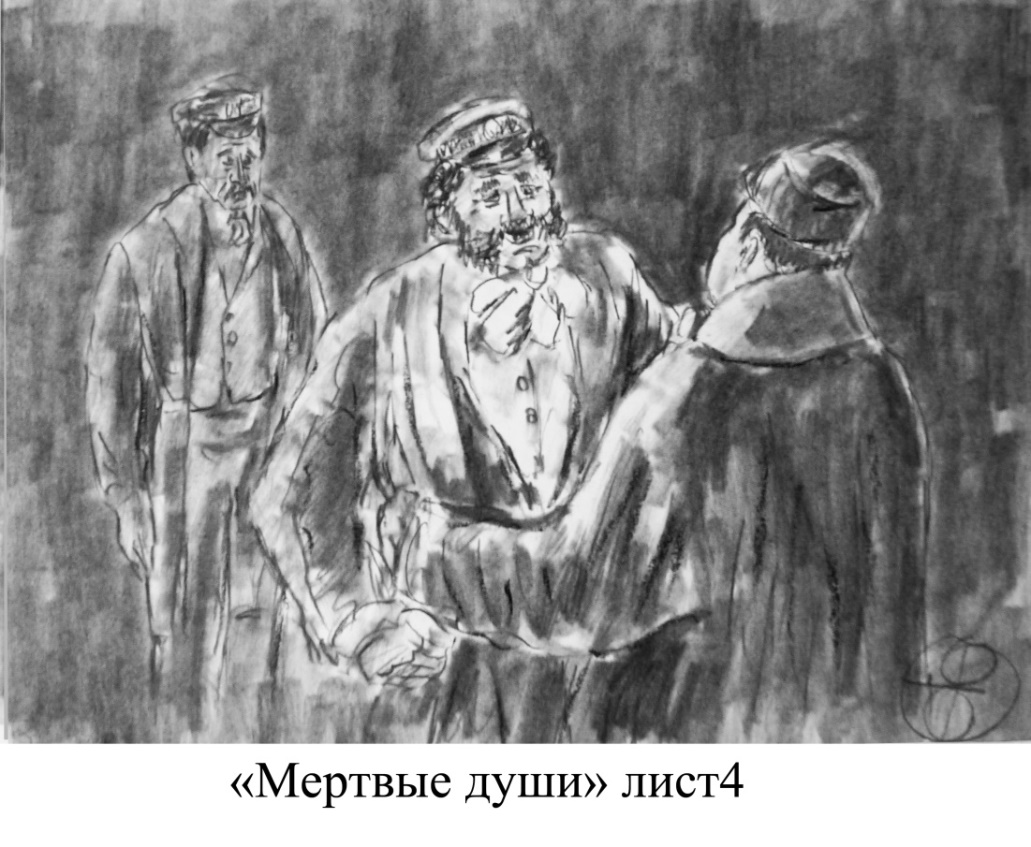

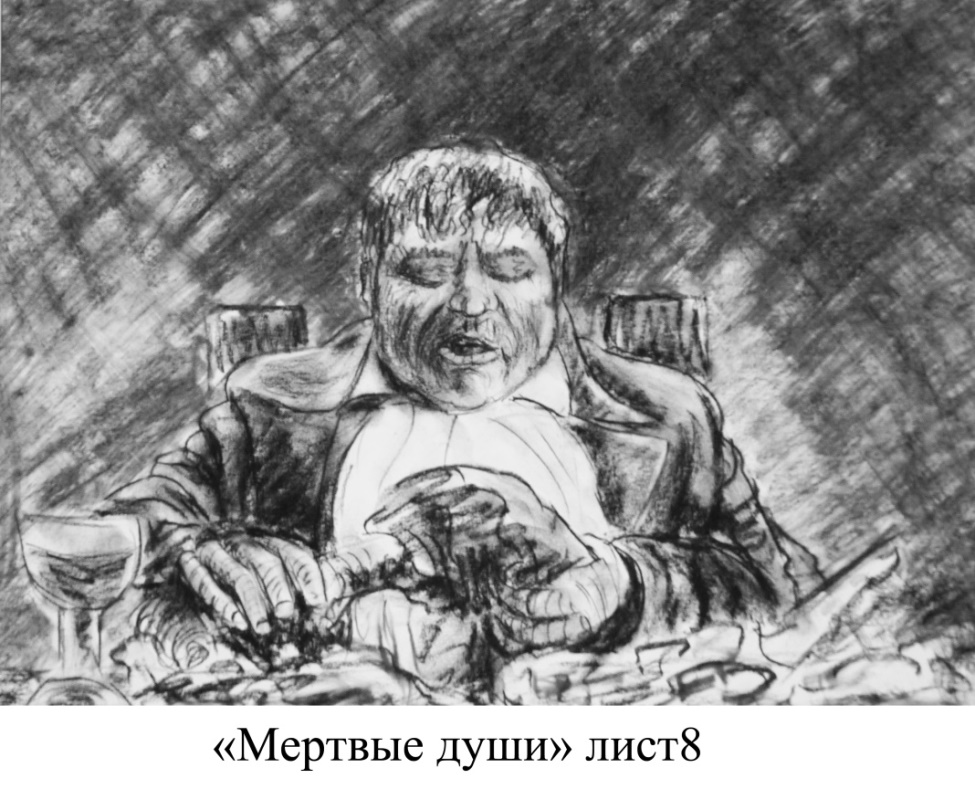

Гениальное творение писателя «Мертвые души» писалась с 1835 по 1852 годы. Сюжет этого произведения, развивающийся характер Чичикова этого ловкого приобретателя. Верность картин жизни в их сатирическом освещении были новым словом в литературе. Это лучшее произведение, где писатель смог талантливо «озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Отрывок из повести Н.В. Гоголя «Мертвые души»:

«…Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, всё отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится, вся вдохновенная богом!.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо всё, что ни есть на земли, и косясь постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства…»

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). Это писатель, по силе таланта, которого можно сравнить с Шекспиром.

Основные произведения Достоевского: «Бедные люди», «Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели», «Униженные и оскорбленные», «Игрок», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и др.

Роман «Бедные люди» был написан в 1845 году. Выбранная Достоевским форма романа в письмах позволила самим персонажам выразить свое отношение к окружающему, раскрыть свой духовный мир. Самоотверженность и честность Макара Девушкина, его простодушие обнаруживаются в немудреных интересах и поступках, в бескорыстной любви к Вареньке Доброселовой, помогающей ему осознать человеческое достоинство.

В повести «Белые ночи» (1848) образ мечтателя занимает центральное место. Трогательная история Настеньки, ее встречи с Мечтателем в призрачной дымке белых петербургских ночей овеяна лиризмом и нескончаемой грустью.

В романе «Неточка Незванова» (1849) прозвучала тема мечты. Полуголодное детство мечтательницы Неточки в «Петербургских» углах, ее семейная трагедия, ярко контрастируют с беззаботной жизнью княжны Кати, в чей дом попала сирота Неточка. Этот роман Достоевский позже переделал в повесть.

Повесть «Дядюшкин сон» (1859). Обычная жизненная ситуация положена в основу повести: предприимчивая Марья Александровна Москалева мечтает женить на своей дочери богатого и слабоумного старика.

Повесть «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) строится на противопоставлении двух характеров: доброго, великодушного полковника Ростанева и мучителя и тирана Фомы Фомича Опискина, бывшего приживальщика. Сюжет напоминает произведение Шекспира «Тартюф».

Первым многоплановым романом Достоевского считается – «Униженные и оскорбленные» (1861). В этом произведении рассказывается об истории любви Наташи Ихменевой, к доброму, но слабовольному Алеше Валковскому. Эта история переплетена с судьбой гордой и своевольной Нелли, чья жизнь, как и у других героев романа, изломана жестоким и циничным князем Валковским. Умелое построение сюжета, неподражаемое искусство рассказа привлекли к роману внимание читателей и критики.

Разоблачение Достоевским ужасов каторги было показано в произведении – «Записки из Мертвого дома» (1862). Замысел «Записок…» возник у писателя еще на каторжных работах; большинство персонажей имеют реальные прототипы.

Страсть к игре исповедует главный герой романа Достоевского «Игрок» (1866). Автор писал о главном герое: «…Он – игрок и не простой игрок… Он поэт в своем роде, но дело в том, что он сам стыдится этой поэзии…». История любви героя, домашнего учителя в семействе генерала, и генеральской падчерицы Полины отчасти автобиографична. Об этом говорила жена писателя.

Самый известный роман Достоевского – «Преступление и наказание» был закончен в 1866 году. Автор так определил замысел произведения: «Это – психологический отчет одного преступления». Родион Раскольников, исключенный из университета по бедности, сознательно и обдуманно решает убить старуху, дающую деньги под проценты, исходя из созданной им теории «о праве сильного на кровь».

Роман «Идиот» (1868). Идея «изобразить вполне прекрасного человека» была основой содержания романа. «Князем Христом» называл автор своего героя, имея в виду нравственные убеждения Мышкина, его отношение к жизни.

Роман «Братья Карамазовы» (1880). В основе сюжета романа, история совершившегося в провинциальном городке, убийства главы семьи одним из его сыновей и осуждение за это невиновного. Борьба веры и безверия составляет стержень произведения. Противники и почитатели писателя оказались единодушными в признании остроты философской проблематики романа, злободневности его звучания.

Отрывок из романа Достоевского «Преступление и наказание»: «…Раскольников с побледневшими губами, с неподвижным взглядом тихо приблизился к нему, подошел к самому столу, уперся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог; слышались лишь какие-то бессвязные звуки.– С вами дурно, стул! Вот, сядьте на стул, садитесь! Воды! Раскольников опустился на стул, но не спускал глаз с лица весьма неприятно удивленного Ильи Петровича. Оба с минуту смотрели друг на друга и ждали. Принесли воды.– Это я… – начал было Раскольников.– Выпейте воды. Раскольников отвел рукой воду и тихо, с расстановками, но внятно проговорил: Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил. Илья Петрович раскрыл рот. Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил свое показание…»

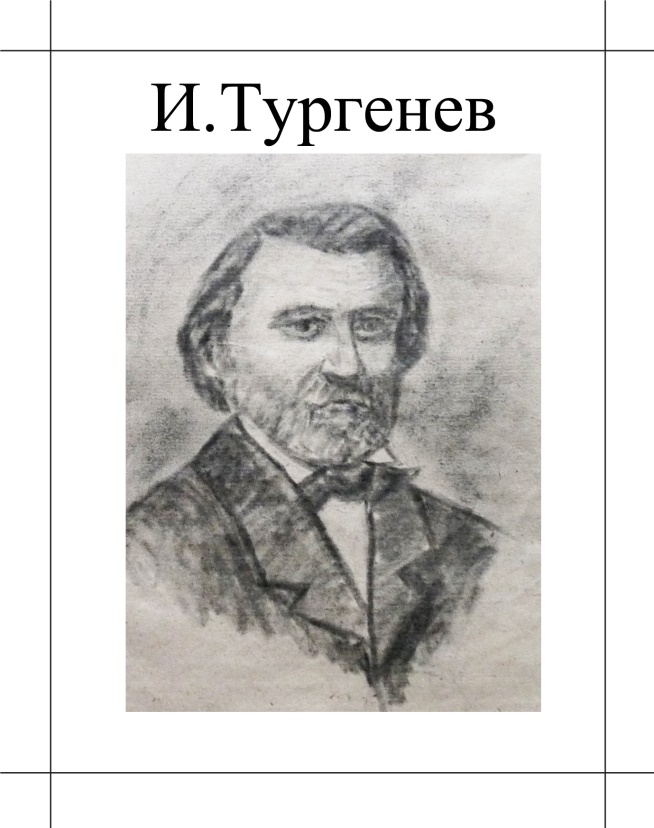

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883). Писатель говорил, что счастье для литератора заключается в точном воспроизведении истины.

Основные произведения писателя: «Андрей Колосов», «Дневник лишнего человека», «Затишье», «Рудин», «Первая любовь», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и др.

Особенность таланта Тургенева глубже всего проявилась в романе и повести, где писатель смог всесторонне отразить духовную жизнь своих героев.

Первым произведением в художественной прозе была повесть «Андрей Колосов» (1844). В произведении герой, не помнящий родителей, воспитанный в нужде, студент, человек редкого обаяния, расстается с любимой женщиной, когда понимает, «что его сердце не все, не вполне проникнуто ею». Тургенев специально выбрал подобного центрального персонажа – Андрея Колосова. Этим писатель подчеркнул отход от романтизма, отказ от байронического героя.

Повесть «Бретер» (1847) тоже показывает отход от романтического влияния. Его герой – Лучков, который вызывал вначале интерес загадочным молчанием, славой смелого дуэлянта, на самом деле оказывается необразованным пошляком, жестоким человеком, убившем на поединке своего друга.

Первый рассказ «Записок охотника» был опубликован в журнале «Современник» в 1847 году («Хорь и Калиныч»). Отдельной книгой весь цикл вышел в 1852 году.

Первым романом Тургенева был – «Рудин» (1855). Рудин – главный герой романа – яркий, талантливый человек, пламенный оратор. Его речи пробуждают молодые души, вызывают возвышенные стремления, жажду подвига. Литературоведы отмечали, что в «Рудине» впервые появляется героиня, открывающая галерею так называемых «тургеневских девушек» (Наталия Лисунская, позже – Лиза Калитина и Елена Стахова). Этим героиням характерна – чистота души, ясность ума.

О возникновении любви, ее стихийной силе, о ее красоте и трагичности рассказывают повести «Фауст» (1856), «Ася» (1858), «Первая любовь» (1860).

Широкая картина дворянского общества 40-х годов дана в романе «Дворянское гнездо» (1859). Герой романа Лаврецкий – умный, нравственно чуткий человек мечтает о деятельности на благо России. Но этот герой не находит применение своим силам. С глубоким лиризмом раскрывается в романе печальная история любви Лаврецкого и Лизы Калитиной.

Роман «Отцы и дети» (1862) написан о современности. Герой романа Евгений Базаров – представитель новой, разночинно-демократической интеллигенции, он прошел тяжелую школу жизни. Тургенев во многом расходится с Базаровым, он спорит с ним, но замечает, что этот человек достоин уважения.