Полная версия

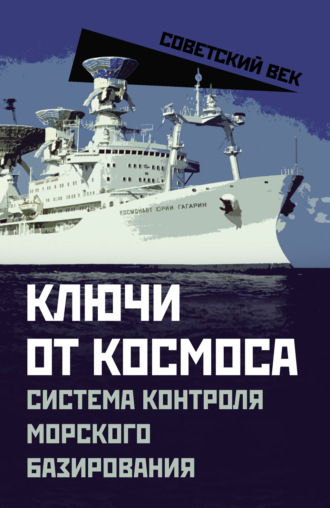

Ключи от космоса. Система контроля морского базирования

Рассказ об одной-единственной в своем роде флотилии и впечатление читателей о ней были бы неполными, если не учесть, что моряки и испытатели не только выполняли космические обязанности, но и проявляли при этом подлинный героизм, работая во время жестоких штормов или оказывая помощь судам, терпящим бедствие. Таких примеров можно привести десятки. Упомяну лишь об одном.

…2 июня 1977 года на телеметрическом лайнере «Космонавт Владислав Волков» («КВВ») взвился вымпел Академии наук СССР. А в октябре судно ушло в свой первый рейс. На борту – порядок, настроение у всех превосходное, впереди интересная работа с «Салютом-6».

Ничто, казалось, не предвещало беды. И вдруг… Дежурный радист принял тревожные сигналы «808»: пожар на американском судне «Венстерн бикон». Капитан «КВВ» В.И.Басин и начальник экспедиции Н.С.Жарков, как и положено, доложили в Москву (радиосвязь работала отлично) и, верные морским традициям, пошли на помощь людям, попавшим в беду. Когда «КВВ» приблизился к горящему судну, то команды там уже не было. На борту оставались лишь капитан и два его помощника. Наша аварийная команда тут же приступила к тушению пожара, но огонь, подбадриваемый ветром, не унимался. Тогда наш капитан принял смелое решение, единственно правильное в этой экстремальной ситуации, но чрезвычайно рискованное для своего судна и небезопасное дня людей: пришвартоваться к пылающему кораблю и средствами пожаротушения «КВВ» попытаться сбить пламя. Непрерывно охлаждая водой раскаленные палубы и переборки судна, наши моряки, наконец, сбили пламя, а вскоре погасили и пожар. В результате осмотра пострадавшего судна выяснилось, что оно потеряло ход и управление из-за серьезных повреждений электростанции. «КВВ» взял погорельца на буксир и привел в ближайший мексиканский порт Прогресо. Расставаясь со своими спасителями, американский капитан, пожимая руки, сказал, что он «встречался с русскими и раньше и всегда верил в них!». Наш корабль на самом полном ходу успел к назначенному времени в расчетную точку и обеспечил связь с орбитальной станцией «Салют-6» точно по программе.

Но, как говорится, кто может хорошо работать, тот умеет интересно и весело отдыхать. Моряки задавали такие концерты художественной самодеятельности, которые с удовольствием смотрели не только на судах, но и на берегу жители зарубежных портов. В экспедициях много интересных, остроумных, любящих искусство и спорт людей. Они организовывали конкурсы художников, поэтов, соревнования по волейболу, баскетболу и настольному теннису, шахматные турниры. На «КЮГ», «КВК», «КВВ» и других судах были созданы музеи. Их экспонаты рассказывали о людях, имена которых начертаны на корабельных бортах, о работе испытателей. Эти экспозиции вызывали самый живой интерес не только экипажей, но и многочисленных посетителей во время их стоянки в зарубежных портах. А на экваторе испытателей и моряков ожидал веселый праздник. Дежурный Нептун с трезубцем в руке тут как тут: не миновать новичку неожиданного купания в бассейне. Веселья и смеха на этих традиционных праздниках хоть отбавляй…

Не обходилось и без курьезов. Как-то возвратившийся из порта на корабль один из наших моряков, взойдя на палубу, решил похвастаться покупкой – в обеих поднятых руках он держал по бутылке коньяка. Какой-то иностранный корреспондент, охочий до всего компрометирующего Советы, так и запечатлел его на фотографии. Газета с этим снимком была доложена министру обороны А.А.Гречко с кратким комментарием, что этот корабль находится в ведении генерал-лейтенанта Карася. Рассерженный маршал тут же начертал резолюцию: «Передать все корабли Карася Главкому Военно-морского флота». Среди работников Генштаба, которым была поручена разработка предложений по этой резолюции, был и генерал-майор Н.Ф.Шлыков – впоследствии начальник КИКа. Потребовалось немало аргументов и нервного напряжения, чтобы доказать несостоятельность резолюции министра. Ведь управлять действиями кораблей по работе с космическими аппаратами мог только Центр Командно-измерительного комплекса. Да и многие формальности обошлись бы в копеечку: переодеть плавсостав в военно-морскую форму, поднять на кораблях новый флаг (ВМФ вместо АН СССР), провести изменения по международным дипломатическим каналам и т. д.

Так что и отдых и потехи надо проводить с умом. Но потехе час, а делу – время.

«Звездный поход» «по морям, по волнам» продолжается… К сожалению, не всеми судами прежней флотилии. После разделения Советского Союза на независимые государства в составе Командно-измерительного комплекса России остались лишь четыре корабля, носящих имена космонавтов Беляева, Волкова, Добровольского и Пацаева.

А.Капитанов

Тайна двух океанов

КАПИТАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – ветеран морского космического флота, организатор музея космического флота, председатель Совета РОО «Клуб ветеранов МКФ», специалист по госзакупкам на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Прошло 42 года с момента появления сенсационной новости, молниеносно облетевшей весь мир: 12 апреля в Советском Союзе стартовал космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным.

Выход космического корабля на орбиту вокруг Земли произошел над восточными районами страны, здесь же заканчивалась зона радиовидимости наземных измерительных пунктов (НИП). Последним, седьмым измерительным пунктом на трассе выведения КК была Камчатка. Оставался продолжительный участок полета над Тихим океаном и сложный, откровенно говоря, опасный этап схода с орбиты над Атлантикой. Связь с космонавтом прекращалась на 40 минут до самой посадки. Что же было предпринято для контроля полета за пределами зон радиовидимости НИПов?

Об этом впервые рассказывают непосредственные участники контроля полета «Востока» над Тихим и Атлантическим океанами, лауреаты Государственных премий СССР полковник Быструшкин Василий Васильевич и контр-адмирал Максюта Юрий Иванович.

Для управления полетами космических аппаратов в конце 1950-х годов был создан командно-измерительный комплекс (КИК), включающий в себя Центр управления полетами (ЦУП) и сеть наземных измерительных пунктов по всей территории нашей страны. Однако из 15–16 суточных витков полета КА – шесть проходят вне их зоны радиовидимости. Перед НИИ-4 МО была поставлена задача провести исследования и обосновать вариант создания плавучих измерительных пунктов.

В исключительно сжатые сроки (апрель–май 1960 г.) были решены вопросы аренды судов Минморфлота и переоборудования их в плавучие измерительные пункты. Теплоходы (т/х) «Краснодар» и «Ворошилов» переоборудовались под моим руководством у причалов морского торгового порта Одессы; т/х «Долинск» – в Ленинграде, под руководством В.Г.Фомина. Каждое судно оснащалось двумя комплектами радиотелеметрических станций «Трал», способными принимать и регистрировать десятки параметров с бортов космических объектов.

Быструшкин В.В. В 1961 г. – начальник экспедиции плавучего телеметрического пункта в Атлантике, оборудованного на теплоходе «Краснодар».

В то время на складах предприятия-изготовителя не оказалось готовых комплектов этих станций, прошедших соответствующие заводские испытания. Почти всю номенклатуру аппаратуры для экспедиций Атлантического плавучего измерительного комплекса пришлось собирать чуть ли не по свалкам предприятий оборонной промышленности. Аппаратуру станции «Трал» собирали по отдельным блокам из числа не прошедших испытания заводского ОТК. В рабочее состояние ее приводили собственными силами с помощью монтажников предприятия. Заново рожденные блоки отлаживали, тестировали, упаковывали и отправляли в контейнерах в порты приписки судов. Станции «Трал» изготавливались в автомобильном варианте. Кузова с размещенной в них аппаратурой опускали целиком в трюмы теплоходов. В отдельных трюмах размещали шумные бензоэлектрические агрегаты автономного питания станций.

Если с укомплектованием основной телеметрической аппаратурой вопрос все-таки как-то решался, то с аппаратурой точного времени «Бамбук» системы единого времени (СЕВ) дело обстояло совершенно иначе. К намеченному выходу в первые рейсы ее вообще не успевали изготовить. По договоренности с разработчиками систем космических кораблей было принято решение обеспечить привязку параметров бортовых систем с точностью в полсекунды. Для этого оказалось достаточно использовать точный хронометр. Для привязки морского хронометра к текущему времени по разработанной в институте методике использовали надежный коротковолновый радиоприемник Р-250, с помощью которого ход судового хронометра точно привязывали к начальным меткам Всемирного единого времени. В течение суток, предшествующих началу работ, неоднократно сверяли ход хронометра.

Экспедиция формировалась из числа опытных специалистов, способных в сокращенном составе обеспечить работу на неприспособленных к морским условиям технических средствах в обстановке заграничного плавания, при нахождении судов в тропической зоне.

В свой первый рейс суда Плавучего телеметрического комплекса НИИ-4 вышли 1 августа 1960 г. На каждом была экспедиция в составе 10–11 сотрудников института, специалистов высокой квалификации. В течение 4-месячного рейса была отработана технология проведения телеметрических измерений в океанских условиях. Работы по значимым пускам КА состоялись только в следующем, втором рейсе Атлантического комплекса, который начался в январе 1961 г.

Плавучий телеметрический пункт т/х «Краснодар» (начальник экспедиции – Быструшкин В.В.) вышел во второй экспедиционный рейс 6 января 1961 г. Ему, как и другим судам Плавучего телеметрического комплекса (ПТК), была поставлена задача по приему и контролю телеметрической информации с разгонных блоков межпланетных станций, стартующих с промежуточной околоземной орбиты, а также контролю параметров работы тормозных двигательных установок (ТДУ) на участках спуска КК на Землю.

«Краснодар» в Гибралтаре, 11.06.1966.

Фото: Malcolm Cranfield

С учетом особой важности предстоящих работ состав экспедиции был усилен специалистами ОКБ-1 и ОКБ МЭИ (разработчика бортовой и наземной аппаратуры). Натренированная в предыдущем рейсе экспедиция была способна не только принимать и дешифрировать информацию с КА, но и анализировать полученные данные, а в особых случаях и выдавать рекомендации Центру управления. Для четкого выполнения предстоящих работ на борту судна проводились ежедневные тренировки операторов по обработке материалов регистрации и оперативной выдаче информации в ЦУП, который в то время размещался на территории НИИ-4 МО. Информация кодировалась с помощью специальных кодовых блокнотов. Выдачу кодированных телеграмм осуществлял судовой радиооператор – ключом. Следует отметить, что мощность передатчика судовой радиостанции была всего 250 Вт. Радиосвязь в районе работ была ненадежной, из-за неблагоприятных условий распространения радиоволн она могла отсутствовать, поэтому во время тренировок судовые радисты использовали в качестве ретрансляторов радиостанции других судов, а также радиостанцию поселка Мирный в Антарктиде. С целью экономии времени заранее составлялось несколько вариантов формализованных сообщений, в которые оставалось добавить только несколько цифр, характеризующих параметры или время срабатывания исполнительных команд. Такие заранее подготовленные телеграммы по команде начальника экспедиции немедленно передавались ключом по радио и через одну-две минуты они уже были в ЦУПе.

В обстановке секретности экспедиционные суда ПТК выходили в рейсы под флагом советского транспортного флота с легендой «снабжения тарой советских рыбаков». Поэтому вся аппаратура экспедиций пряталась в закрытых трюмах, где не было не только установок кондиционирования воздуха, но даже элементарной вентиляции. Телеметрические станции не были приспособлены к работе в условиях повышенной температуры и влажности, а работать нужно было в тропической зоне океана. Неисправности и отказы техники в этих условиях были неизбежны. Чаще всего выходили из строя трансформаторы силовых блоков энергоемких станций. По нашей просьбе в институте были изготовлены, причем почти кустарно, такие же запасные трансформаторы. Их мы использовали во время тренировочных включений станций. «Штатные» трансформаторы берегли для основных работ. Такая ситуация доставляла немало хлопот, но повышала вероятность безотказной работы аппаратуры во время реальных сеансов связи.

Люди, впервые попавшие в тропики, не могли к ним быстро привыкнуть. Условия жизни и работы на первенцах Морского космического флота были отнюдь не комфортными. Выделенные для аренды суда постройки двадцатых годов не имели элементарного бытового оборудования. Сотрудники экспедиции работали в необорудованных грузовых трюмах под главной палубой, которая с утра раскалялась под горячими лучами тропического солнца. Чтобы избежать тепловых ударов, а они были, тренировки и включение аппаратуры старались проводить в утреннее и ночное время. Внутри трюмов была высокая влажность, духота, а невыносимая жара усугублялась теплом от включенной аппаратуры. Были и случаи возгорания техники.

Работали в трюмах без верхней одежды. Чтобы стекающий пот не щекотал кожу, на шею повязывали платок, а на поясницу – вафельное полотенце. Движимые чувством ответственности и гордости за причастность к освоению космоса, сотрудники экспедиции и экипажа судна делали все, что было в их силах, чтобы подготовить себя и технику к предстоящим работам. Именно в это время и в таких условиях рождались интересные предложения по усовершенствованию плавучих измерительных средств, которые впоследствии я использовал в проектах и при создании новых специализированных судов Морского космического флота.

12 февраля 1961 г. моряки трех плавучих измерительных пунктов успешно выполнили работу по контролю запуска межпланетной станции «Венера-1» (1ВА № 2) и получили благодарную телеграмму от Государственной комиссии и Главного конструктора. Путь к планетам Солнечной системы был открыт!

9 марта состоялась работа по посадке объекта 3КА № 1, четвертого беспилотного КК. Программа полета была выполнена, аппаратура на борту работала безотказно.

«Долинск» в окрестностях Роттердама, 1970 г.

Фото: Jenifer (shipspotting.com)

25 марта работали по пятому, последнему беспилотному кораблю 3КА № 2, завершающему летно-конструкторские испытания КК «Восток». Программа полета была выполнена. СА с собакой Звездочкой нормально приземлился, а манекен человека катапультировался. Сигнал с борта был устойчивым. Информацию приняли с высокой точностью и оперативно выдали в ЦУП по отработанной на тренировках схеме. С этого момента у судов ПТК НИИ-4 «Краснодар», «Ворошилов» и «Долинск», совместно участвовавших во всех работах, начался самый ответственный этап второго экспедиционного рейса – подготовка к работе по первому пилотируемому космическому кораблю. Суда получили координаты рабочих точек в акватории Гвинейского залива Атлантики, тут они должны были отследить работу бортовых систем на участке посадки.

К 12 апреля «старший» плавучий телеметрический пункт – т/х «Краснодар» расположился в точке океана с координатами 10°10’ю.ш., 03°30’в.д. Южнее по трассе, в 1500 км от «Краснодара» получил рабочую точку т/х «Ворошилов». Эта точка позволяла ему первым зафиксировать прием телеметрии, если бы программа посадки «Востока» включилась с опережением. Теплоход «Долинск» занял свое рабочее место севернее о-ва Фернандо-По (вблизи Камеруна). Его зона радиовидимости позволяла зафиксировать работу бортовой телеметрии в случае задержки времени включения ТДУ. Такая расстановка судов ПТК позволяла вести прием телеметрии от начала включения системы бортовой ориентации до конца работы ТДУ при входе КК в плотные слои атмосферы.

До 12 апреля проходили ежедневные тренировки операторов, и только антенные устройства станций «Трал» в соответствии с требованиями режима секретности продолжали оставаться в разобранном виде, зачехленными брезентом. Суда комплекса не были объявлены в ТАСС ни научными, ни экспедиционными. Они, согласно легенде, по-прежнему оставались как бы судами Минморфлота, снабженцами советских рыбаков тарой. Поэтому антенны телеметрических станций разрешалось монтировать на крыльях капитанских мостиков судов лишь за 2 часа до начала реальных работ.

Приближался памятный день. По настроению членов экспедиции судовая команда чувствовала, что ожидается что-то необычное и очень ответственное, поэтому все старались четко выполнить обязанности по своим заведованиям. 12 апреля антенны смонтировали раньше обычного, провели проверку работы источников основного и резервного электропитания. В 08:00 по московскому времени операторы заняли рабочие места.

В самом знойном районе Атлантики потекли томительные минуты ожидания телеграммы о времени запуска космического корабля 3КА № 3.

А что происходило в это время на борту кораблей ВМФ Тихоокеанского флота? «Четвертая Тихоокеанская гидрографическая экспедиция» – название соединения кораблей придумано для чересчур любопытных. Флотилия из четырех военных кораблей родилась в результате осуществления НИР «Акватория», разработанной сотрудниками подмосковного НИИ-4 МО еще в 1958 г. После успешных отстрелов королевской ракеты Р-7 в район Камчатки стало очевидным, что для испытания ракеты на полную дальность (14000 километров) необходимо создать полигон в центральной части Тихого океана. Для измерения точности падения головных частей межконтинентальных баллистических ракет в 1959 г. были построены плавучие измерительные пункты – экспедиционные океанографические суда «Сибирь», «Сахалин», «Сучан» и «Чукотка»

Максюта Ю.И. (командир экспедиции первого отдельного морского плавучего измерительного комплекса ВМФ СССР):

Февраль 1961 г. Борт ЭОС (экспедиционное океанографическое судно) «Сибирь», флагманского корабля ТОГЭ-4. Специальный отряд советских экспедиционных океанографических судов возвращался на свою базу. Позади была полуторамесячная работа, связанная с измерениями параметров полета головных частей новых боевых ракет. Словом, будни морских исследователей. Моряки устали от каприза океана. Февраль в сороковых широтах Тихого океана славится особым постоянством погоды: непрерывный шторм 6–8 баллов. Тем не менее ни изматывающая качка, ни крен, достигающий порой 40°, не были помехой работе. Специалисты занимались расшифровкой полученных данных, готовили отчеты и жили возвращением на Камчатку. Настроение у всех было приподнятое, боевая задача была выполнена, щемящее чувство тоски по дому манило к родным берегам.

«Сибирь»

Отряд держал курс на север, до Петропавловска оставалось 8 суток хода.

Из штаба на борт флагмана поступила телеграмма: «Отставить возвращение, задержаться в районе». Сразу вспомнились слова Главного конструктора на совещании с руководителями экспедиции в конце 1960 г. «Вы нам хорошо помогаете, спасибо, – сказал С.П.Королев, – но впереди сложная работа. Она более ответственная. Права на ошибку нет. Нужна исключительная точность. Вы понимаете, о чем я говорю? Речь идет о качественно новом эксперименте в космосе». Тогда мы поняли: скоро полетит человек. Перед выходом в плавание меня предупредили: по получении телеграммы возможны изменения в планах работ, подробности – в опечатанном конверте, который вскроете, получив особое распоряжение. И вот оно поступило! Вскрыв пакет с документацией, не без волнения мы узнали: предстоит работа по космическому кораблю с человеком на борту.

В документах указывались координаты точек работы судов, технология работы, порядок передачи экстренной и текущей информации. Особое внимание обращалось на срочность снятия телеметрических параметров по состоянию человека. Среди бумаг имелся лист с рисунком, где был изображен контур человека в скафандре, напоминающем водолазный костюм. На скафандре было проставлено около десятка точек с номерами телеметрических каналов: частота пульса и дыхания космонавта, давление и температура внутри скафандра и другие.

В качестве основной задачи нам было необходимо принять и срочно передать по радиоканалам в Тюратам и Центр состояние двух параметров – пульс и дыхание.

В схеме расстановки судов по точкам работы привлекло внимание их необычное построение. Если на боевых работах суда располагались кучно, на небольшом удалении друг от друга, то теперь требовалось расставить их вдоль трассы полета космического корабля, от сорокового градуса северной широты до восьмого градуса южной широты с интервалами 700–900 миль. Для прибытия судов в эти точки к 12 апреля времени оставалось мало, поэтому совещание на борту флагмана было коротким. Корабли разошлись по своим курсам, их повели опытные моряки, за плечами которых была не одна «кругосветка».

Вскоре поступила новая разъяснительная телеграмма: при выполнении основной задачи быть готовыми (при необходимости) вступить в двустороннюю связь с космонавтом, быть готовыми к использованию корабельных вертолетов, плавсредств и обеспечению поисково-спасательных работ в необходимом масштабе.

Двигаясь в рабочие точки, начали тренировки по предстоящей работе. Принимаемые телеметрической станцией «Трал-К» параметры записывались на кинопленках фоторегистраторов. В темпе приема сигнала каждый канал можно было отслеживать на электронных трубках визуального наблюдения. Среди множества параметров работы бортовых систем космического корабля в оперативном порядке ЦУП интересовали только два. При тренировках на станциях возникло хорошее рационализаторское предложение, позволяющее передавать информацию в темпе приема сигнала.

Наступило 12 апреля. Фоторегистраторы станции «Трал-К» зарядили кинолентой, в фотолаборатории задействовали проявочную машину, в лаборатории дешифровки приготовили бланки для описания параметров.

По 30-минутной готовности на кораблях объявили боевую тревогу, операторы заняли свои рабочие места, включили станции. Поступила циркулярная телеграмма из Тюратама, ее зачитали по судовой трансляции: «Точное время старта – 9 часов 6 минут 59.7 сек». Старт состоялся, а значит, через 25–30 минут корабль будет в зоне нашей радиовидимости.

Подошло время «ноль» – начало нашего приема информации. Отдается команда: «Антенны в первую точку целеуказаний!» Левая рука оператора – на ручке подстройки АРУ (автоматическая регулировка усиления) приемника станции, правой делаются переключения на других блоках. Отдается следующая команда: «Протяжка, запись!» Все фоторегистраторы тихо застрекотали. От нарастающего волнения застучало в висках. Кажется, и время вышло – а сигнала нет и нет. Вдруг на экранах ЭЛТ замелькала россыпь, стрелка АРУ энергично заходила влево – вправо. Сделано несколько плавных движений ручкой подстройки – и на трубках индикаторов появился знакомый по тренировкам устойчивый сигнал в виде гребенки со сломанными зубьями. Сердце забилось радостно. Приемник станции переключен на автомат (АРУ), оператор докладывает на КП: «Есть устойчивый сигнал».

Далее все как на тренировках. Начальник станции быстро находит среди пичков сигнала параметр пульса, выкрикивает «Ноль!», старшина станции нажимает кнопку секундомера, идет отсчет пичков до конца текущей минуты. Через 60 сек старшина командует: «Стоп». Начальник повторяет число «76». Оно вносится в заранее подготовленный бланк и по телеграфу срочно передается в ЦУП и Тюратам. Таким же образом отсчитан параметр дыхания. Через последующие 60 секунд счет прервался на числе «22», которое стремительно вписано в следующую телеграмму. Таким образом, следящие за полетом космонавта специалисты ЦУПа и Главный конструктор, сидящий в бункере космодрома, получили нужную информацию в темпе ее приема.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.