Полная версия

Ключи от космоса. Система контроля морского базирования

Е.В.Яковлев

Заказ оказался непростым и весьма трудоемким. Конструкторы приняли смелое и, пожалуй, единственно верное решение: чтобы не погрязать в мелочах, оставить от сухогрузов лишь корпус и ходовую часть, а всю компоновку необычной техники спроектировать заново. Кое-кто опасался «крушить суда». Но конструкторы настояли на своем и, будучи людьми компетентными, оказались правы.

День и ночь, в три смены, работали кораблестроители. То здесь, то там вспыхивали и рассыпались яркими брызгами бенгальские огни электросварки. Сутками не выходили с завода и исполнители «Акватории»: они осуществляли научное сопровождение проектирования и оборудования судов, контролировали выполнение технического задания на размещение измерительных средств… Возникавшие в ходе работы вопросы тут же оперативно обсуждали и совместно решали ученые, конструкторы и кораблестроители. Более трех десятилетий прошло с той поры, но исполнители «Акватории» и теперь помнят эту тему, сдружившую их с прекрасными людьми, корабелами-балтийцами, действительно сделавшими все возможное и невозможное в том памятном 1959 году.

За их самоотверженной работой внимательно следили сотрудники Государственного комитета по судостроению СССР, в том числе и его председатель доктор технических наук Б.Е.Бутома. Выпускник Ленинградского кораблестроительного института, он прошел путь от мастера до директора судостроительного завода. Кто-кто, а Борис Евстафьевич уж наверняка знал настоящую цену этой беспрецедентной работы. Но и он удивился, когда сообщили о готовности судов к швартовым испытаниям.

– Ну, Георгий Александрович, – говорил Бутома, пожимая руку неутомимому кормчему «Акватории», – откровенно скажу: не ожидал, что так скоро все получится…

Однако с точки зрения НИИ-заказчика это было еще не все. Там продолжалась кропотливая работа по подбору людей в дальние морские экспедиции. Здесь конечно же помог опыт назначения руководителей и ведущих специалистов на сухопутные измерительные пункты в 1957 году. Но для работы на море образования и желания было еще недостаточно. Врачи провели строгий медицинский контроль за состоянием здоровья кандидатов в моряки. Да и к тому же не во всех семьях соглашались на многомесячные расставания с папой, мужем, сыном. После всех «за» и «против» наконец были назначены руководители экспедиций, а потом уже с их участием – остальные специалисты. Должности операторов были укомплектованы матросами со средним техническим образованием, преимущественно радистами.

Тем временем закончились швартовые испытания и началась подготовка к ходовым. Для экономии времени с ними совместили самолетные облеты радиотехнических средств. Но главный экзамен был еще впереди. Предстояло решить ответственный и неотложный вопрос: каким путем вести флотилию к месту постоянной работы – на Тихий океан?

Таких путей было три. Один протяженностью свыше 23 тысяч километров через Суэцкий канал, другой – около 29 тысяч километров вокруг Африки. Третий – в два с лишним раза короче предыдущего, но во много раз труднее первого и второго – Северный морской путь.

Обсуждая варианты пути на Тихий океан новых измерительных судов, моряки и руководители экспедиций, откровенно говоря, отдавали предпочтение если уж не африканскому, то суэцкому: потеплее, без ледовых препятствий и все-таки как-никак – заграница!

Митрофан Иванович Неделин доложил все три варианта Н.С.Хрущеву, живо интересовавшемуся ракетно-космическими делами, считавшему себя их крестным отцом. В то время над теплыми водами Атлантики и Средиземноморья, как, впрочем, и почти над всеми морями и континентами, свирепствовали ледяные бури «холодной войны». Никита Сергеевич вскипел и слушать не захотел об африканском и суэцком вариантах. Отчитал Неделина и распорядился вести флотилию только Северным морским путем. Успокоившись, уже миролюбиво добавил: «Дома и стены помогают, а там, – Хрущев энергичным жестом потряс в сторону, надо было понимать – Запада, – могут быть всякие провокации…» И, надо признать, Никита Сергеевич как в воду глядел – в прямом и переносном смысле слова: года два спустя, когда вторая группа судов приступила к работе в западных водах, в одном из средиземноморских портов «арестовали» наш мирный измерительный корабль, заподозрив его в «шпионской работе», может быть, из-за необычного вида антенн.

Приехав из Кремля, Неделин бросил адъютанту: «Найди Тюлина, срочно свяжи меня с ним». Вскоре раздался звонок «вертушки». Неделин передал руководителю «Акватории» решение Первого секретаря ЦК КПСС, Председателя Совмина СССР…

Тюлин позвонил домой и сказал жене: – Валя, приготовь, пожалуйста, командировочный чемоданчик. Сегодня еду опять в Ленинград.

Пришлось в срочном порядке дооборудовать корпуса судов так называемыми ледовыми подкреплениями, договариваться с руководством Главсевморпути о выделении ледоколов для проводки научной флотилии и обеспечении авиационной ледовой разведкой наиболее трудных участков пути.

Воспользовавшись неожиданно возникшей задержкой, радисты произвели самолетные проверки измерительной техники судов, кое-что наладили, подстроили.

В назначенный день и час флотилия покинула Ленинград. В официальных документах ее называли Тихоокеанской гидрографической экспедицией (ТОГЭ). Вел корабли опытный моряк капитан 1-го ранга Ю.И.Максюта, удостоенный впоследствии Ленинской премии и адмиральского звания. После завершения морской службы Юрий Иванович долгие годы возглавлял Совет ветеранов флотилии. Умер он в 1990 году на берегах Невы, откуда летом 1959-го начал свой морской путь в космонавтику.

Заместителем начальника ТОГЭ был сотрудник нашего института В.А.Авраменко. Толковый инженер и волевой человек, он недолго поработал на море: то ли врачи не заметили при обследовании, то ли заболевание было труднораспознаваемое – не берусь судить. Но из-за этого он покинул экспедицию и вскоре умер.

Контр-адмирал Ю.И.Максюта

Начальниками экспедиций на судах стали также сотрудники нашего института, к счастью здоровые и стойко переносившие тяготы работы на море: на «Сучане» – А.В.Лимановский, на «Сахалине» – Г.М.Карпухин, на «Сибири» – А.П.Бачурин, который после заболевания Авраменко стал заместителем начальника ТОГЭ по измерениям. Замыкающим шло связное судно «Чукотка», ведомое капитаном И.К.Пилипенко.

Благополучно пройдя Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря, флотилия прибыла в Мурманск. После непродолжительной, но обстоятельной проверки судов и техники, пополнения корабельных запасов и традиционных морских пожеланий «семи футов под килем» флотилия вышла в дальнейший путь. Отменно потрудились ледоколы, проводившие по нему флотилию, – «Капитан Воронин», «Капитан Мелехов» и другие. Впереди них на самолете Ли-2 вели ледовую разведку опытные полярники. Руководил всей разведкой известный исследователь Арктики Е.И.Толстиков. Таким разведчикам можно было верить, и они не подвели. Много интересного и поучительного, неожиданного и рискованного случалось в ледовом походе и первых работах флотилии на Тихом океане. Об этом мы беседовали с Ю.И.Максютой и А.П.Бачуриным в небольшой уютной кают-компании «Сибири» во время пребывания автора на флотилии в 1961 году.

Оказалось, что в походе по Северному морскому пути специалисты не теряли времени даром. Молодые операторы, техники и инженеры с интересом постигали не только свои обязанности и новую аппаратуру, но и смежные специальности. Как это потом пригодилось! А.П.Бачурин разработал для них должностные обязанности и эксплуатационные инструкции. В них были расписаны буквально все действия людей, до мельчайших подробностей по суточной, часовой и минутной готовности. Неопытный новобранец-оператор, досконально изучивший такую документацию, мог уверенно и надежно выполнять свои обязанности в самой сложной обстановке. Плодотворная работа Бачурина на море была отмечена орденом Ленина. Затем он возглавил ведущее подразделение КИКа по управлению космическими аппаратами военного назначения и спутниковой связи, стал лауреатом Государственной премии, кандидатом технических наук и был избран членом-корреспондентом Академии космонавтики им. К.Э.Циолковского… Ледовый поход ТОГЭ был завершен в рекордно короткий по тем временам срок – меньше чем за месяц! Каким раем после бескрайних льдов участникам экспедиции показалась камчатская золотая осень!

В начале октября центральные газеты и радио сообщили о том, что с такого-то по такое-то число в Советском Союзе будут произведены запуски ракет-носителей в районы Тихого океана, ограниченные окружностью радиусом столько-то миль, с центром, имеющим такие-то координаты. Все эти данные точно указывались в сообщении, которое заканчивалось так: «ТАСС уполномочен заявить, что для обеспечения безопасности правительство СССР просит правительства других государств, пользующихся морскими и воздушными путями в Тихом океане, дать указания соответствующим органам, чтобы морские и воздушные суда не заходили в эти районы и воздушное пространство над ними ежедневно с 6 до 19 часов по московскому времени».

В назначенное время научно-исследовательские суда заняли свои рабочие места. Как на грех, разыгрался такой шторм, что когда на волнах корабли взмывали вверх, то осушались их гребные винты под кормой и их видели с соседних судов. Многих участников экспедиции свалила морская болезнь, и они не могли оторваться от коек. Коллективы испытателей заметно поредели. Вот когда на судах по-настоящему оценили овладение смежными специальностями!

Вскоре с полигона, где находился С.П.Королев, передали исходные данные о предстоящем пуске ракеты, а также расчетные координаты и время приводнения ее последней ступени. Специалисты заняли свои места у пультов, привели технику в рабочее состояние, нацелили антенны и приготовились к работе. С полигона одна за другой стали поступать команды об очередных «готовностях». Вдруг, откуда ни возьмись, в зоне, объявленной ТАСС «нежелательной для прохода морских и воздушных судов других государств», появились корабли под звездно-полосатыми флагами, а затем самолеты с подобными же опознавательными знаками. Они барражировали так опасно низко, что чуть ли не задевали за антенны, всячески старались создать помехи приему радиосигналов нашими судами. Такие визиты, к сожалению, повторялись не раз и в дальнейшем. Оно, конечно, воды-то нейтральные. Но уж слишком назойливо и беззастенчиво проявляли незваные гости свое любопытство к испытаниям наших ракет.

На судах работали уверенно, на провокационные выходки реагировали спокойно, с достоинством. Доложили о действиях судов и самолетов, появившихся поблизости, начальству и в качестве «вещественного доказательства» послали снимки чужестранных судов.

…Несмотря на шторм, наши суда надежно удерживались рулевыми в заданных точках. Измерительные средства действовали безотказно. В расчетное время радиолокаторы обнаружили объект. Кинофототеодолиты запечатлели его на пленке. Гидроакустические установки зафиксировали точку и время приводнения. Результаты измерений тут же были переданы на полигон, где их с нетерпением ожидали стартовики, создатели ракеты и прежде всего Главный конструктор. Через некоторое время связной корабль «Чукотка» принял радиограмму за подписью «двадцатого» (позывной Главного конструктора). Тут же «Чукотка» передала ее содержание на все измерительные суда. От имени Государственной комиссии и от себя лично Сергей Павлович поблагодарил специалистов ТОГЭ за четкую и слаженную работу. Люди радовались от души. Даже «вштампованные» в койки морской болезнью пытались улыбаться и хлопать в ладоши. Еще бы: первая работа и такая удачная! Руководители экспедиции радировали об этом ленинградским корабелам, чтобы и они разделили с испытателями и моржами радость первого успеха.

Бурное развитие техники в первые годы космической эры, инициатива и неуемный энтузиазм С.П.Королева и славной плеяды его единомышленников требовали совершенствования, пополнения и расширения сферы действия морского измерительного комплекса. Расчеты показали, что дня посадки в облюбованном районе космический корабль надо тормозить над Атлантикой. Там же намечались и старты с орбиты искусственного спутника Земли автоматических межпланетных станций. Значит, чтобы обеспечить контроль за этими ответственнейшими этапами полета – завершающим для пилотируемых кораблей и начальным для межпланетных станций, измерительные средства должны работать в акватории Атлантического океана и Средиземного моря.

У читателей может возникнуть вопрос: почему бы для этих целей не перебазировать с Тихого океана уже созданные суда? Может быть, на одну-две работы следовало бы поступить именно так. Однако возрастающие масштабы космических исследований требуют практической и постоянной работы измерительных средств и на Западе, и на Востоке, словом, в разных районах акватории Мирового океана. Вот почему потребовалось создать новые плавучие средства. Опыт работы по теме «Акватория» помог решить эту задачу быстрее и экономичнее. Для этой цели нашему НИИ были переданы – и уже с меньшими препятствиями, чем раньше, – теплоходы Черноморского пароходства «Ильичевск» и «Краснодар» довоенной постройки и «Долинск» – новое судно Балтийского пароходства. Оснащение судов производилось у причалов Одесского и Ленинградского торговых портов. Задача облегчалась тем, что состав аппаратуры для этих судов был значительно меньшим, чем для тихоокеанских. В грузовом Трюме установили телеметрическую аппаратуру, в соседних отсеках разместили автономные агрегаты питания. Антенны укрепили на верхних мостиках судов. Рядом с радиорубками, в надстройках, разместили аппаратуру единого времени «Бамбук». Это была новая морская модификация той, которая верно служила космосу с 1957 года на суше. Подобрали на судах кубрики и под фотолабораторию для оперативной обработки части пленки с результатами телеизмерений. Полная обработка остальной пленки производилась в Центре, в «хозяйстве» Г.И.Блашкевича, куда ее доставляли непростыми путями. Суда заходили в те иностранные порты, в которых поблизости находились официальные полпредства или консульства нашей страны. Их представители принимали от экспедиций опечатанные мешки, которые затем доставлялись с очередной диппочтой на самолетах в МИД СССР. Туда приезжали представители нашего Центра и принимали долгожданную «диппочту». Именно – долгожданную, ибо ее доставка нередко задерживалась. Это очень раздражало Королева и создавало много хлопот и нервотрепки А.Г.Афанасьеву и Р.В.Петрову, ответственным за организацию доставки пленки.

…Монтировали, настраивали и вводили в строй технику на судах для Атлантики бригады опытных монтажников с предприятий-изготовителей. А принимали от них все это хозяйство небольшие экспедиции (по восемь – десять человек), сформированные из специалистов наземных пунктов и НИИ-4, где эти пункты два года назад комплектовались.

В августе 1960 года новые суда вышли в Атлантику в первое совместное плавание. При этом выявились существенные затруднения с радиосвязью. Дело в том, что своих средств связи экспедиции на атлантических судах тогда еще не имели, а прежние, корабельные, оказались недостаточно надежными. Случалось, что из-за неблагоприятных условий прохождения радиоволн связь с Центром нарушалась, а то и вовсе прекращалась. В таких случаях использовали в качестве ретрансляторов промежуточные радиостанции, в том числе расположенные и в антарктическом поселке Мирный. Немало хлопот и волнений доставляли испытателям сбои в технике и при обработке пленки, возникавшие из-за большой влажности и тропической жары. Да и люди, попавшие впервые в бурные экваториальные воды, не сразу к ним привыкли. К тому же условия жизни и работы на этих судах, как, впрочем, и на первых тихоокеанских, были далеко не комфортабельными: тесные, душные кубрики, в которых ютились люди, жара в аппаратных, где к тропическому зною добавлялась теплоотдача действующей техники.

Приобретенные в этом тренировочном рейде знания, опыт и закалку испытатели использовали в дальнейшей работе. Некоторые специалисты привезли конструкторам предложения по усовершенствованию плавучих измерительных средств.

После отдыха людей, приведения в порядок измерительной техники и пополнения запасов экспедиции отправились в очередной рейд. Теперь уже – на настоящую работу. Предстоял запуск первой в мире автоматической межпланетной станции «Венера». Научно-исследовательские суда заняли свои рабочие места: «Долинск» – неподалеку от острова Фернандо-По, «Ильичевск» и «Краснодар» – в районе экватора, по трассе начального участка траектории станции к «утренней звезде». Суда впервые участвовали совместно с наземными измерительными пунктами и только что вступившим в строй евпаторийским Центром дальней космической связи. Испытатели на судах выполнили программу измерений безупречно. Это по достоинству оценил Королев и распорядился отправить морякам радиограмму с благодарностью Госкомиссии и «двадцатого».

Затем с Байконура один за другим уходили на околоземные орбиты корабли-спутники. Они предназначались для отработки методов и средств будущих пилотируемых полетов в космос. За первой «Венерой» направился первый «Марс», потом другие межпланетные станции. Словом, прибавилось работы научно-исследовательским судам. Им уже не стало хватать времени не только для отдыха у родных берегов, но и для пополнения в иностранных портах запасов, особенно – топлива. Пришлось добывать еще одно судно – танкер.

В сентябре 1962 года вышел из Одессы новичок флотилии – танкер «Аксай». На борту «Аксая» смонтировали аппаратуру (телеметрическую и единого времени), которую обслуживала самая малочисленная во всей флотилии экспедиция – шесть человек. Таким образом, новичок работал не только снабженцем, но и испытателем.

До 1965 года флотилия практически постоянно несла свою нелегкую космическую вахту в океане. В 1965–1966 годах на смену ее ветеранам – «Ильичевску» и «Краснодару» – пришли новые суда – теплоходы «Бежица» и «Ристна». На них была установлена более совершенная испытательная техника, и, в частности, стали помощнее радиопередатчики, которые более надежно обеспечивали связь экспедиций с Центром. Заметно лучше были обеспечены условия работы и отдыха людей на новых судах: бытовые и служебные помещения стали свободнее и удобнее, их оборудовали установками для кондиционирования воздуха и охлаждения аппаратуры. Словом, работать и жить в океане стало повеселее.

В 1967 году «звездная флотилия» была передана в ведение Отдела морских экспедиционных работ ОМЭР Академии наук СССР. Этот отдел с 1951 по 1986 год, до конца своей жизни, бессменно возглавлял известный исследователь Арктики дважды Герой Советского Союза, доктор географических наук контр-адмирал Иван Дмитриевич Папанин. Откровенно говоря, «звездную флотилию» приобщили к ОМЭР чисто символически – для прикрытия ее принадлежности к военному ведомству. Вся деятельность флотилии непосредственно связана с Командно-измерительным комплексом, в состав которого она, за исключением судов ТОГЭ, и входит.

Расширение масштабов космических исследований выбывает необходимость постоянного совершенствования командно-измерительных средств, в том числе и морского базирования. Этим занимались отраслевые и академические НИИ, кооперацию которых в 60 – 70-е годы возглавлял Главный конструктор Командно-измерительного комплекса М.С.Рязанский. Измерительные системы с мощными антеннами стали устанавливать не на переоборудованных сухогрузах, а на новых океанских лайнерах.

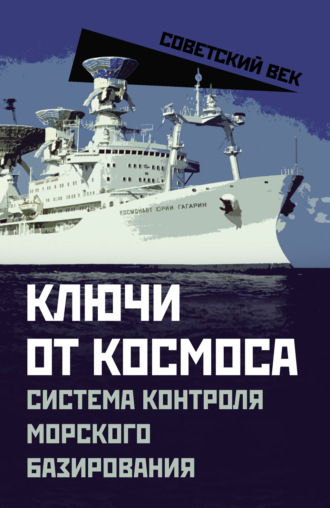

Первенцем нового поколения «звездной флотилии» стало научно-исследовательское судно «Космонавт Владимир Комаров» («КВК»), водоизмещением 17 850 тонн и неограниченных районов плавания. Его экипаж (121 человек) и научная экспедиция (118 человек) соответственно в 3 и 7 раз больше, чем на самом крупном судне первого поколения «Долинске».

Новое судно вышло в свое первое плавание в августе 1967 года. Характерный и единственный в своем роде внешний облик судна – белые шары на палубе, два огромных и один поменьше – знаком многим. Но далеко не все знают, что загадочные шары – это так называемые радиопрозрачные укрытия (кстати, подобные укрытия есть и на наземных командно-измерительных пунктах). Они предназначены для защиты антенн, находящихся в оболочках шаров, от ветровых перегрузок, агрессивной морской влажности и атмосферных осадков. Созданы укрытия из специального материала, без единой металлической детали, чтобы не возникали помехи прохождению радиоволн. Рассказ о «КВК» вызвал из глубин памяти эпизод, связанный с шарами. Есть давняя и хорошая традиция – встречать и провожать корабли. Помните некогда популярную песню «Как провожают пароходы»? На причалы приходят семьи, родные и друзья моряков, нередко с оркестром, и тогда звучит эта песня. В «звездной флотилии» сложилось и еще одно неписаное правило – непременно участвовать в этих ритуалах представителям руководства Командно-измерительного комплекса. И вот мы вместе с начальником флотилии В.Г. Безбородовым провожали в очередной рейс «КВК». Обошли лаборатории, аппаратные помещения и каюты, побеседовали с отплывающими. Вместе с ними пообедали в судовой столовой, которой по чистоте и порядку могли позавидовать многие столичные. Тепло распрощались с «комаровцами», пожелали им, как водится, «семь футов под килем» и сошли на берег. Долго стояли у парапета одесской набережной, залитой солнцем. Всматривались в фигурки людей на палубе «КВК», пытаясь отыскать знакомых. Когда красавец-лайнер стал медленно и бесшумно удаляться и людей на палубе уже нельзя было различить, внимание провожающих, и особенно любопытных одесситов, собравшихся на набережной, невольно сосредоточилось на шарах, отчетливо белевших еще долго-долго.

– Ты думаешь, под этими шарами что? – послышался рядом заговорщический мужской полушепот.

– Не знаю, – честно призналась женщина, которой был адресован таинственный вопрос.

– Там эти, как их, баллистические ракеты. Понятно? – проявил свою «осведомленность» мрачный полушепот.

И подумалось: как еще, к сожалению, нередко приходится встречать подобных «компетентных» хвастунов, щеголяющих своей мнимой причастностью к важным делам. Такие люди, рупоры нелепых слухов и небылиц, «знают все»: какой космонавт и когда полетит, кто разошелся с женой, что Герман Титов в космосе облучился…

– Когда у нас родилась дочь, а потом и вторая, – с улыбкой отзывался об этих слухах Герман Степанович, – разговоров о моем «облучении» поубавилось. Но слух, как ни удивительно, живет, он веселит меня, мою семью, друзей и знакомых. Ну а что касается шевелюры, то за три десятилетия она действительно малость поредела. Но к космосу это никакого отношения не имеет.

Однако вернемся к нашим исследовательским судам третьего поколения. Очередным в этом ряду стал корабль «Академик Сергей Королев» («АСК»), построенный в 1970 году корабелами города Николаева. По всем характеристикам «АСК» превосходит все ранее спущенные на воду суда. Впервые все радиотехнические и вычислительные средства для «АСК» были изготовлены в так называемом морском исполнении.

Вершиной же космического судостроения семидесятых годов стал флагман научной флотилии «Космонавт Юрий Гагарин» («КЮГ»). Впечатляют его, как говорят моряки и корабелы, размерения: длина судна около четверти километра, а если точно – 231,6 метра, наибольшая ширина 31 метр, водоизмещение 45 тысяч тонн. «КЮГ» способен бороздить моря и океаны в любых широтах со скоростью 18 узлов, что в переводе на сухопутные понятия составляет более 33 километров в час. Корабль был оснащен комплексом технических средств, позволяющих испытателям выполнять с любыми космическими аппаратами полностью весь объем работ, доступных современному командно-измерительному пункту на суше.

Остронаправленные параболические антенны имеют зеркала диаметром 12 и 25 метров. Весят эти установки соответственно 180 и 240 тонн. Всем комплексом, включая и антенны-тяжеловесы, управляют централизованно, то есть из одного судового командного пункта.

Корабль оснащен самым совершенным навигационным оборудованием и даже так называемым успокоителем. Он позволяет при семибалльном шторме уменьшать бортовую качку корпуса корабля в три с лишним раза.

Приятны на судне и интерьер и рациональный комфорт. Условия для жизни и работы на нем были созданы превосходные, подчас лучшие, чем на суше.

В экспедицию отбирают, как уже упоминалось, только крепких, здоровых людей. Но даже и они не застрахованы от заболеваний: рейсы-то длятся по нескольку месяцев. Поэтому на «КЮГ» находились судовые медики, в распоряжении которых имелись первоклассно оборудованные кабинеты.

14 июля 1971 года на флагмане «звездной флотилии» «Космонавте Юрии Гагарине» был поднят Государственный флаг СССР.

В 1975–1977 годах ветераны флотилии «Долинск», «Ристна» и «Бежица» сняли с себя «космические доспехи» и возвратились в свой родной торговый флот. Им на смену в 1977–1979 годах пришли новейшие по тому времени лайнеры, которые и сейчас на высоком уровне обеспечивают прием телеметрической и научной информации от любых космических аппаратов и двухстороннюю связь с экипажами пилотируемых кораблей и орбитальных станций, в том числе научно-исследовательского комплекса «Мир». На белоснежных бортах каравелл XX века, которым, надеюсь, придется поработать и в веке грядущем, сияют имена героев-космонавтов Владислава Волкова, Павла Беляева, Георгия Добровольского и Виктора Пацаева. Эти, как их называют, малые суда космической службы уступают флагману по габаритам и численности экспедиций. Но по уровню техники и автоматизации управления они далеко превосходят своих предшественников. В конце 1989 года закончил космическую службу «Космонавт Владимир Комаров». В начале девяностых годов Тихоокеанская флотилия пополнилась еще двумя новыми кораблями. На их борту начертаны имена Митрофана Ивановича Неделина и Николая Ивановича Крылова, внесших немалый вклад в создание и развитие ракетно-космической техники.