Полная версия

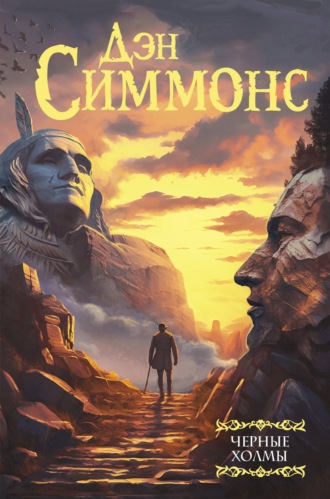

Черные холмы

Ничто не имеет значения, кроме того, что случилось на тринадцатой миле, когда тебе пришло время поворачивать назад и возвращаться в форт. Ты помнишь? Я знаю, что помнишь, любимая. Меня здесь из моей холодной дремоты вывели воспоминания о том моменте.

Наша группа, включая Магги, Эмму, моего ординарца рядового Беркхама и старый фургон нашего казначея с небольшим сопровождением, ехала в полумиле за колонной, чтобы мы могли попрощаться. Ты удивила меня, спрыгнув с коня и предложив нам – только нам вдвоем – пройтись до ивовой рощи у берега реки. Кроме этих высоких деревьев и кустов, вокруг на много миль в сторону форта и далеко вперед не было ничего – только голая прерия.

Мы отошли меньше чем на пятьдесят ярдов от Буркхама, фургона и других женщин, когда ты неожиданно обняла меня и страстно поцеловала. Ты сняла с меня фуражку и, улыбаясь, провела рукой по моим коротко стриженным волосам. Ты не обошла вниманием то, что всегда называла «твои прекрасные локоны». Потом ты прижала ладонь к моему животу ниже пряжки и принялась гладить.

– Либби… – сказал я, оглядываясь через плечо в ту сторону, где сквозь заросли ив все еще были видны головы Эммы и Магги, потому что они так и не спешивались.

– Тсс… – сказала ты.

Потом ты опустилась на колени, но сначала – я помню это четко – сбросила с себя юбку (на тебе в тот день была моя любимая – синяя с маленькими шелковыми цветочками), а за ней и нижнюю, чтобы не запачкать их влажной травой.

А потом ты расстегнула мою ширинку.

– Либби…

Но больше я не мог произнести ни слова, моя дорогая, потому что ты взяла меня своими нежными ручками, а потом в рот, и я забыл Буркхама, ожидающий меня фургон, забыл моих сестру и племянницу, забыл даже семьсот солдат, сто пятьдесят телег и сотню коров, забыл весь полк, удалявшийся теперь от меня.

Я забыл обо всем, кроме твоих ласкающих рук, теплоты твоего рта, движений твоих губ и языка.

Я закинул назад голову, но глаз не закрывал. Голубые небеса – раннее утро с его туманом и росой перешло в жаркий майский день – почему-то вызывали у меня тревогу, словно цвет был предзнаменованием. И потому я перевел взгляд на тебя, на то, что ты делаешь со мной и для меня.

Я всегда смотрю, моя единственная любовь. И ты это знаешь. Ты все знаешь обо мне. Если бы это делала любая другая женщина – я никогда не знал других женщин, которые делали бы такое, – то она бы, я думаю, выглядела дико, нелепо, возможно, неприлично, но когда ты берешь меня вот так в рот и ходишь туда-сюда головой, а твои руки продолжают двигаться на мне, и твои губы и язык такие ненасытные, и твои милые глаза время от времени посматривают на меня из-под великолепных ресниц, то в этом твоем даре мне, в этой любви, которую ты демонстрируешь мне, не может быть ничего дикого, нелепого или неприличного. Ты прекрасна. Я возбуждаюсь вот в эту самую секунду, когда лежу здесь в темноте, при мысли о тебе, о твоих щечках, порозовевших и от солнца после долгого дня скачки, и от возбуждения, о твоей красивой головке, на которой солнце высвечивает отдельные волоски по обе стороны пробора и которая двигается все быстрее и быстрее.

Когда мы закончили – я знаю, это заняло всего минуту, но это была минута чистой радости и наслаждения перед неделями одиночества, напряжения и тяжких трудов, которые ждали меня, – ты вытащила припасенный носовой платок, окунула его в ручей, обмыла меня, засунула в ширинку и застегнула, как полагается, пуговицы на моих синих кавалерийских брюках.

Потом мы вернулись и простились официально перед Буркхамом и другими. У тебя и у меня в глазах стояли слезы, но мы оба не могли сдержать улыбки, правда, моя дорогая?

Когда фургон, ты и другие женщины превратились в точки, готовые исчезнуть в прериях, Буркхам заставил меня вздрогнуть, сказав:

– Нелегко это, да, генерал?

И мне снова захотелось улыбнуться, хотя я и заставил себя не делать этого. Помня, что Буркхам может оказаться одним из тех, у кого будут брать интервью журналисты (ты не забыла, что с нами отправились несколько корреспондентов, а другие ждали нас в Бисмарке и вообще на всем пути – вынюхивали малейшие сведения о нашей карательной экспедиции), я напустил на лицо самое серьезное, строгое выражение и сказал ему:

– Рядовой, запомни: хороший солдат – а я всегда был хорошим солдатом, Буркхам, – должен служить двум любовницам. Пока он предан одной, другая должна страдать.

Буркхам хмыкнул, мое красноречие явно не тронуло его.

– Может, вернемся к другой любовнице, генерал, пока ее арьергард не скрылся из виду? – предложил он, усевшись на своего мерина.

Либби, дорогая моя девочка. Я знаю, ты не против того, чтобы я говорил о таких вещах, ведь я написал тебе столько писем, наполненных подобными сокровенными мыслями, и шептал тебе эти слова, когда мы, обнаженные, лежали друг подле друга. Ты всегда была более открытой и щедрой в своей страсти, чем любая другая женщина в мире.

Ты ведь помнишь время, когда я больше не мог выносить разлуку с тобой (к тому же я узнал, что в Форт-Ливенуорте, где ты меня ждала, вспышка холеры) и писал тебе из моего лагеря на Рипабликан-ривер, прося немедленно приехать в Форт-Уоллас, откуда мои люди доставят тебя в лагерь на Рипабликан. Но в Канзасе повсюду действовали враждебные индейцы и Убийца Пауни[13], и я слишком поздно понял, что они почти наверняка нападут на богатый обоз фургонов, в котором поедешь ты, и потому приказал верным людям пристрелить тебя, но не отдавать в плен индейцам (позднее ты сказала мне, что это ужасно мило с моей стороны, и восприняла это как знак моей неугасающей любви), но когда обоз (обоз и в самом деле был атакован примерно пятью сотнями сиу и шайенна именно там, где и говорил тот тип, которого индейцы называют Медицинский Билл, но атака была отбита) вернулся из Форт-Уолласа, а тебя в нем не оказалось, я чуть с ума не сошел от тревоги и страсти. Я так сильно люблю тебя, моя дорогая, сладкая, любимая маленькая девочка.

Ты, конечно, помнишь, что на поиски моей колонны был отправлен лейтенант Лаймен Киддер[14] из Форт-Седжвика, и он с десятком своих людей исчез на территории между нами и Форт-Уолласом, как раз там, где тебе могла угрожать опасность. Тогда я снарядил экспедицию, которая форсированным маршем двинулась в Форт-Уоллас (в первую очередь это было вызвано беспокойством за тебя, моя дорогая), и мы нашли то, что осталось от Киддера и его людей, – все они были раздеты и разрублены на куски, индейцы разбросали их по небольшой лощине. Комсток[15] объяснил нам, о чем говорят следы: как Киддер и его небольшой отряд пытались убежать, как Убийца Пауни и его люди напали на них с тыла, догнали и обстреляли из луков, потом убили и искалечили. Стоял июль, и тела солдат и их части пролежали несколько дней на солнце, и вот тогда я усвоил урок, который никогда не забуду: если на тебя нападает превосходящий отряд индейцев, то нужно занять оборону и сражаться, используя свою большую огневую мощь, чтобы не подпустить этих дикарей на дальность выстрела из лука. Киддер в панике проскакал более десяти миль, и хотя наши кавалерийские лошади резвее индейских пони, индейцы умело заменяют своих уставших скакунов на свежих, а некоторые индейские пони просто никогда не устают.

В том июле девять лет назад, стоя среди этого смрада под жарким канзасским солнцем и глядя, как похоронная команда предает земле жуткие останки лейтенанта Киддера и его людей, я твердо выучил урок: никогда не убегай от индейцев. И все это время я не находил себе места из-за тревоги о тебе, моя дорогая, – я так беспокоился, что у меня все время болел живот, внутри все крутило.

Канзас горел, Убийца Пауни и другие враждебные индейцы сиу и шайенна убили более двух сотен белых, включая многих женщин и детей, в районе, который я должен был контролировать в ходе моей первой командировки на Запад, а мои кавалеристы убили к тому времени всего лишь двух краснокожих, и сделали это ребята из отряда Киддера, пока их не прикончили.

Поэтому я отменил предполагавшуюся кампанию и, снарядив в течение пятидесяти пяти часов сотню конников, отправился в путь за сто пятьдесят миль. Отставших не дожидались, их убивали воины Убийцы Пауни, но я не возвращался, чтобы захоронить мертвых или преследовать индейцев. Я мог думать только о тебе. 18 июля я добрался до Форт-Хайеса и оставил там девяносто четырех из моих людей. Я взял с собой только моего брата Тома, двух офицеров и двух солдат, и мы отправились за шестьдесят миль в Форт-Харкер, добравшись туда меньше чем за двенадцать часов. Там я оставил Тома и четырех своих людей и трехчасовым поездом отправился в Форт-Райли, где – я молился об этом Господу – ты ждала меня в относительной безопасности.

Ты помнишь ту нашу встречу, моя дорогая?

Ты оказалась дома, ходила из угла в угол, и на тебе было то зеленое платье, которое я похвалил месяц назад в Форт-Хайесе. Ты потом писала мне, что мое явление, когда я распахнул дверь и вошел в комнату, было ярче жаркого канзасского солнца: «И вот передо мной счастливый и жизнерадостный стоял мой муж!» – ты сказала мне позднее, что написала это в письме своей мачехе, но ты не сообщила дорогой супруге номер два судьи Бекон, что, да, я выглядел счастливым и жизнерадостным, но еще и самым очевидным образом вожделел к тебе, мой орган был напряжен и прям и требовал, чтобы его скорейшим образом пустили в дело, потому что прошло время сабли в ножнах, бьющей меня по ноге, и наступило его время.

Ты помнишь, моя дорогая, как я – все еще пыльный после скачки и железной дороги – распахнул дверь, подхватил тебя, отнес на кровать, покрыл тебя поцелуями, неловко расстегивая на тебе одежды, пока ты расстегивала пуговицы на моем мундире, как потом ты расшнуровала свой корсет и опустила верхнюю часть платья, а я срывал с тебя нижние юбки и панталоны. Ты помнишь, как мои шпоры стукнулись об изножье кровати (которую с таким трудом доставили в Форт-Райли), когда ты уложила меня на спину, уселась на меня, как я мог бы запрыгнуть на Вика, ухватила меня своей алчущей рукой и направила в себя.

Ты, наверное, помнишь, что мы кончили в считаные секунды (возможно, наши крики отвлекли внимание часовых на вышках), но, как и было заведено между нами с самого медового месяца, через несколько минут мы начали все сначала, срывая с себя те одежды, что еще на нас оставались, не переставая гладить, ласкать, целовать и лизать друг друга.

Я знаю, что потом, после второго любовного приступа, уснул; уснул в первый раз за пять нелегких дней пути, оставив позади пятьсот миль, но два часа спустя ты разбудила меня. Ты распорядилась, чтобы дневальные и солдаты натаскали ведрами горячей воды, и они, стараясь не шуметь, на цыпочках в своих высоких ботинках проходили мимо меня, а я храпел на кровати, лежа голым под легкой простыней (моя одежда в беспорядке валялась на полу, а тебе было наплевать, что они могут подумать по этому поводу), и когда я проснулся, занавески были задернуты, а ты голая стояла у кровати и манила меня в ванную.

Ах, эта роскошь ванны на когтистых львиных лапах в том дворце, каким стала для меня квартира для приезжающих погостить жен старших офицеров в Форт-Райли.

Нам пришлось тем же вечером уехать поездом, взять твою служанку Элизу и забрать кухонную плиту назад в Форт-Харкер, чтобы потом отправиться в долгий путь верхом и в фургоне в Форт-Уоллас, но тот час в горячей ванне… Ты помнишь, моя Либби, моя дорогая? Ты помнишь, как в этом пару прижималась ко мне спиной, а я держал в ладонях твои прекрасные груди и целовал твою прекрасную шею, и твои красивые ушки, и твои чудные губы, потом целовал тебя снова, когда ты вывернула голову, чтобы твои губы могли найти меня и чтобы ты могла развернуться и упасть на меня, а твоя рука ушла под воду, чтобы снова меня найти?

Ах, моя дорогая Либби… я помню мой язык в твоей сладкой киске, твой алчущий рот на моем естестве. В тот день мы восемь раз занимались любовью, и ты кончила десять раз, и мы оба не забывали, даже в нашей страсти и радости, что впереди нас ждут долгие дни трудного пути, когда мы не сможем уединиться хотя бы для того, чтобы обменяться поцелуем. Я помню, когда мы впопыхах одевались, чтобы засвидетельствовать почтение командиру, а потом мчаться с Элизой, сундуками и плитой на станцию (Элиза перед этим выстирала и отгладила мою грязную одежду, пока мы с тобой были еще наедине и голыми; она к этому привыкла), и я принялся застегивать ширинку, а ты в одном корсете, с еще влажными волосами на лобке, остановила мою руку, а потом опустилась на колени в последний раз…

Ты помнишь, моя дорогая, что по возвращении я был предан военно-полевому суду за то, что, среди прочих проступков, оставил свой пост. На год меня отстранили от командования, я не получал жалованья и был понижен в звании. Я готов тысячу раз быть преданным военно-полевому суду и тысячу раз быть отстраненным ради тебя, моя любимая. Но ты знаешь это. Ты всегда это знала.

Ты нужна мне, Либби. Я не знаю, где я. Здесь темно, темно и холодно. Я слышу звуки и голоса, но они такие приглушенные и, кажется, доносятся из какого-то очень далекого далека. Никак не могу вспомнить последние часы, дни, минуты, наш марш, индейцев, какая у нас произошла схватка… Я не помню почти ничего, кроме той абсолютной реальности, которая есть ты, моя любимая.

Говоря по правде, моя любовь, я не могу вспомнить, где я был и что случилось. Могу предположить, что меня ранили, может быть, серьезно, но я, похоже, не в состоянии прийти в себя настолько, чтобы понять, цело ли мое тело, на месте ли мои конечности. Иногда я слышу поблизости человеческие голоса, но никак не могу понять, что они там говорят. Может быть, я в каком-то госпитале, где есть немецкие сиделки? Я знаю только одно: я здесь, в этой коматозной темноте, все еще сохранил разум и мои воспоминания о тебе и о нашей любви. Надеюсь, это всего лишь солнечный удар или сотрясение мозга и скоро я в полной мере приду в сознание.

Ты же не хочешь, чтобы твой Оти[16] оказался искалеченным, чтобы стройное тело твоего красивого мальчика покрылось шрамами или лишилось нужных частей. Я обещал тебе… Я обещал тебе, покидая Форт-Линкольн… я всегда обещал тебе: во время войны, перед каждой кампанией здесь, на равнинах, – что я вернусь и мы навечно, навечно, навечно останемся вместе.

Ах, Либби… Либби, моя дорогая… моя любимая девочка, моя золотая жена. Моя любовь. Моя жизнь.

6. На Шести Пращурах

Август 1936 г.

Пятьсот шесть ступенек.

Паха Сапа останавливается у основания лестницы и окидывает взглядом пятьсот шесть ступенек, которые ему предстоит преодолеть. Это все те же пятьсот шесть ступенек, по которым он поднимался почти каждый рабочий день в течение последних пяти лет. Сейчас шесть часов сорок пять минут утра (21 августа, пятница), и солнце уже нагрело воздух в долине до такой же степени, что и здесь – на Черных холмах. Воздух полнится стрекотанием кузнечиков и сладковатым запахом разогретой желтой сосны. Сегодня пятница, и Паха Сапа знает, что бригада, которая спустится сегодня вечером сверху, будет играть в привычную игру «горный козел»; пятьсот шесть ступенек разделены на наклонные пролеты, их насчитывается около сорока пяти, между ними горизонтальные площадки, а суть игры состоит в том, что веселящиеся работяги будут прыгать с площадки на площадку, как горные козлы, стараясь не касаться пятидесяти или около того ступенек между ними. Паха Сапа знает, что пока это никому не удавалось, но никто еще шеи или ног тоже не сломал, так что козлиная игра состоится и в конце сегодняшнего длинного рабочего дня, дикие прыжки будут сопровождаться криками и улюлюканьем усталых бурильщиков, лебедочников, шахтеров и взрывников, уходящих на выходные.

Паха Сапа смотрит на пятьсот шесть ступенек и понимает, что устал, еще даже не начав подниматься.

Да, конечно, ему на днях исполняется семьдесят один год, но не в этом причина его ранней утренней усталости. Месяц назад Паха Сапе поставили диагноз «рак» – он, чтобы не узнали рабочие или Борглум, ездил для этого к доктору в Каспер, штат Вайоминг, а не в близлежащий Рэпид-Сити, – и болезнь уже начинает поедать его изнутри. Он чувствует это. Значит, у него осталось меньше времени, чем он рассчитывал.

Но Паха Сапа, хотя и тащит на плече сорокафунтовый ящик с взрывателями и динамитом, поднимается, не останавливаясь, чтобы передохнуть на одном из сорока пяти пролетов или площадок. Он всегда был удивительно силен для человека его габаритов, и не поддастся слабости сейчас, пока это не станет абсолютно необходимо. А пока такой необходимости нет.

Паха Сапа часто слышал, как посетители внизу оценивают высоту от поверхности долины (где расположены парковка и студия Борглума) до вершины каменных голов в «тысячу футов», но расстояние от самой низкой точки хаотических отвалов из обломков и валунов до макушек голов Вашингтона, Джефферсона и (появляющегося) Линкольна всего немногим более четырехсот футов. Тем не менее подняться туда – все равно что одолеть лестницу сорокаэтажного здания (Паха Сапа видел такие в Нью-Йорке), и человеку, чтобы взобраться на вершину того, что называется теперь горой Рашмор, нужно около пятнадцати минут.

Конечно, всегда можно воспользоваться канатной дорогой – открытым вагончиком размером с будку садового сортира, который со свистом проносится мимо Паха Сапы, пока тот тащится по очередному пролету в пятьдесят ступеней; но даже новички знают, что несколько лет назад, когда укосина на вершине горы обрушилась, вагончик (а вместе с ним трос и платформа, что была наверху) полетел на дно каньона. Борглум как раз ждал вагончика: он всегда катался туда-сюда, зависал где-то посредине, изучая тот или иной фрагмент работы, или же поднимал каких-либо важных персон, – но в тот день вагончик был загружен бидонами с водой, поэтому Борглум ждал и смотрел, как он падает. И несмотря на это, скульптор по-прежнему каждый день продолжает пользоваться канатной дорогой.

Но немногие рабочие следуют примеру Борглума, в особенности после второго происшествия, случившегося в начале этого лета, когда отвинтился стопорный болт футах в двухстах от вершины и вагончик с пятью рабочими полетел вниз, к машинному сараю. После первого случая вагончик оборудовали ручным тормозом, но он быстро перегревался, а потому замедлить вагончик можно было только одним способом: спускаться рывками и бросками, потом давать тормозу остыть, а потом снова тормозить, падая, рывками и бросками. Затем Гус Шрам, который весил, наверное, фунтов двести двадцать пять, с такой силой потянул цепочку, что ручка тормоза обломилась, и последнюю сотню футов вагончик преодолел без всяких ограничений. К счастью, Марту Райли в машинном сарае хватило духу засунуть здоровенную доску в барабан лебедки, что слегка замедлило падение, но в конце пять человек все же вывалились из вагончика: трое приземлились на погрузочную платформу, один на крышу, последний оказался на дереве. Линкольн Борглум, который в тот день был старшим на площадке, отправил всех пятерых на обследование в больницу, но в конечном счете на ночь остались шестеро. Гленн Джоунс, который отвозил пострадавших в Рэпид-Сити, решил хорошенько выспаться и принять в больнице болеутоляющее.

Летом рабочие должны приходить на площадку к семи часам (зимой – к семи тридцати), но Паха Сапа и другие взрывники обычно приходят к шести тридцати, потому что им заранее нужно приготовить динамитные заряды, которые в скором времени поместят в шпуры, пробуренные утром. Первый взрыв в этот день состоится в полдень, когда бурильщики спустятся со скалы на ланч. Паха Сапа знает, что «Виски» Арт Джонсон уже наверху вместе со своим помощником, нарезают динамит на маленькие сегменты (шестьдесят или семьдесят коротких шашек для каждого заряда), и что помощник Паха Сапы тоже скоро будет там.

Пройдя половину пути, Паха Сапа поднимает взгляд и смотрит на три головы.

Пока что год был довольно продуктивным, удалили более пятнадцати тысяч тонн гранита – достаточно, чтобы выстлать поле площадью в четыре акра гранитными блоками толщиной в фут. Большая часть отходов обвалилась с груди Вашингтона, очертания которого хорошо проявились, хотя немало тонн пришлось обрушить и с подбородка Джефферсона (он теперь приобретает формы на новом месте слева от Вашингтона, если смотреть с Монумента), а также при обработке лба, бровей и носа Авраама Линкольна.

Но основную часть отвала составляют обломки от спешной работы на лице Томаса Джефферсона: Борглум подгоняет рабочих, чтобы показать товар лицом во время визита в конце августа не кого-нибудь – самого президента Франклина Делано Рузвельта.

Слухи о визите президента ходят уже несколько месяцев, но теперь он почти наверняка состоится через неделю – 30 августа.

Паха Сапа, все еще поднимающийся с тяжелым ящиком на плече, думает, что, вероятно, это как раз подходящее для него время.

Он вовсе не хочет как-то повредить президенту Рузвельту, но не отказался от намерения снести головы трем другим президентам с торца Шести Пращуров. И не обретут ли его действия некую бо́льшую символичность, если он уничтожит этих уродующих гору вазичу перед лицом президента Соединенных Штатов, сидящего внизу в своем открытом автомобиле?

Паха Сапа знает, что Борглум планирует символические взрывные работы – хочет сделать их частью церемонии по приему президента. Его сын Линкольн уже получил указание найти наилучший способ завесить лицо Джефферсона громадным американским флагом: флаг будет висеть с одной стороны на длинной стреле крана над головами. Нужно будет построить трибуну для всяких важных персон за машиной Рузвельта, а еще будут радиомикрофоны для трансляции и с полдюжины кинокамер. Если в это воскресенье Паха Сапе удастся установить заряды на всех трех головах, то никто не пострадает, но весь мир увидит сцену окончательного уничтожения трех голов на том, что они называют Монументом на горе Рашмор.

Три головы.

Но это только часть его проблемы. Паха Сапа прекрасно осведомлен о плане Гутцона Борглума сделать там четыре головы: последняя – Теодора Рузвельта – будет втиснута между Джефферсоном и Линкольном. Специалисты по обработке камня уже бурят шурфы и отбирают пробы, чтобы убедиться, что гранит в этом месте подходит для каменотесных работ; и хотя многие возражают против того, чтобы высекать там президента, который был у власти совсем недавно[17], – к тому же еще одного республиканца, – Паха Сапа знает, насколько упрям Борглум. Если скульптор проживет еще сколько-то лет (а даже если и нет, у него есть преемник – сын Линкольн), то на горе Рашмор появится и голова Тедди Рузвельта.

В видении Паха Сапы были четыре больших каменных головы вазичу на Шести Пращурах, четыре гигантских каменных вазичу, которые уничтожали землю и деревья на Черных холмах, эти четыре ужасных гиганта презрительно взирали на то, как исчезают народ Паха Сапы, бизоны и сам образ жизни вольных людей природы.

Разве не обязан он взорвать все четыре головы, чтобы не сбылось его видение?

Но главное, понимает Паха Сапа, приближаясь к последнему пролету ступенек: может быть, у него нет времени дожидаться, когда появится четвертая голова.

Несколько месяцев – так сказал ему седоволосый доктор в Каспере, сказал торжественно, но без всяких чувств: подумаешь, еще один старый индеец на его смотровом столе. «Может быть, год, если вам не повезет».

Паха Сапа понял, что, сказав «не повезет», доктор имел в виду боль, обездвиженность и недержание, которые сопутствуют этой форме рака, если умирание затягивается.

Паха Сапа проходит деревянную площадку и ровный, засыпанный гравием участок земли между валунами, где пять лет назад, когда Борглум нанял его на работу, каждое утро в течение нескольких недель его поджидали работяги.

Нужно отдать им должное: они никогда не набрасывались на него все сразу. Каждое утро они выдвигали нового чемпиона, чтобы тот одержал верх над старым индейцем, избив его, избив так, чтобы тот был вынужден уйти. В первых нападениях участвовали самые сильные и буйные шахтеры.

И каждое утро Паха Сапа не покорялся. Он яростно дрался с противником – кулаками, ладонями, головой, лягался, бил более крупного противника ногой по яйцам, когда это удавалось. Иногда он побеждал. Чаще оказывался побежденным. Но и его противникам каждое утро неизменно доставалось. И никогда белому здоровяку в одиночку не удавалось избить его настолько, чтобы он, Паха Сапа, после этого не смог поднять свой бур или ящик с взрывчаткой, шлем со всем снаряжением и продолжить мучительный подъем к пороховому складу, где он начинал работу. И хотя за эти недели ему сломали нос, наставили синяков под глазами и разбили губы, никому ни разу не удалось изуродовать его лицо настолько, чтобы он не смог надеть респиратор и начать работу.

Наконец на это обратил внимание Борглум и собрал рабочих у своей студии на Доан-маунтин, против рабочей площадки.

– Что тут у нас, черт побери, происходит?

Работяги как воды в рот набрали. Обычно громкий голос Борглума превратился в громогласный рев, за ним даже не стало слышно грохота только что запущенного компрессора.