Полная версия

Воин-монах на престоле

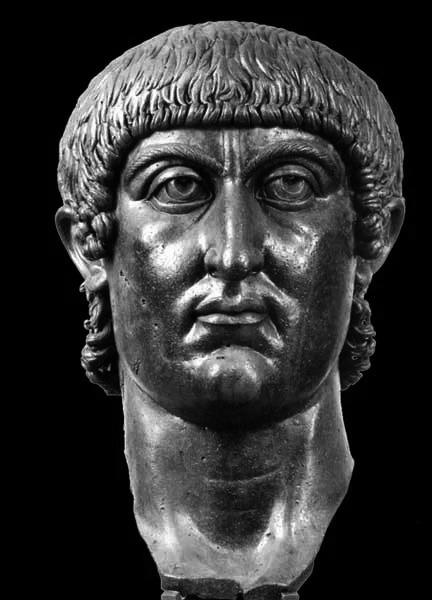

Благоверный цезарь Констанций, хотя и извещенный своевременно надежными гонцами о смерти своего августейшего отца, не смог сразу же прибыть в Новый Рим на Босфоре. Вследствие чего ещё 2 августа 337 года был обнародован закон, принятый от имени умершего, но официально все еще живого Константина I. И лишь после этого начались похоронные торжества, которыми руководил прибывший, наконец-то, во Второй Рим цезарь Констанций. Он распорядился похоронить отца в базилике Святых апостолов. 9 сентября 337 года все три сына почившего в Бозе Константина Великого – цезари Константин, Констант и Констанций – были провозглашены верховными императорами – августами. С момента провозглашения таковыми они могли по праву считать себя единственными легитимными владыками разделенной на три части Римской «мировой» империи.

Почти одновременно начали, (несомненно, с ведома августа Констанция II), распространяться тревожные слухи. Утверждали, что в руке усопшего первого христианского императора, прикрытой погребальной мантией, якобы было зажат свиток (или табличка) с завещанием, в котором Константин утверждал, что был отравлен своими братьями, оставлял империю в наследство своим трем сыновьям и одновременно призывал их обезвредить самым надежным способом виновников его смерти от яда. Об этом упоминают восточноримские историки Филосторгий, Иоанн Зонара и Георгий Кедрин. Скорее всего, именно этими сознательно распущенными по указке «сверху» провокационными слухами (что согласуется и с сообщением святого Григория Назианзина) был вызван военный мятеж, жертвой которого пали братья первого римского императора-христианина. Результат распространения облыжных обвинений не замедлил себя ждать. Разъяренные воины ворвались в резиденцию братьев севаста Константина I, и на берегу Босфора разыгралась первая из династических «кровавых бань», повторявшихся там с тех пор с завидным постоянством вплоть до времен османских падишахов, сменивших в 1453 году на цареградском престоле своих «ромейских» предшественников). Взбунтовавшимися воинами были зверски убиты отец, дядя, старший родной брат и несколько двоюродных братьев Юлиана (в общей сложности ни много ни мало – одиннадцать человек). Его сводный брат Галл, прикованный к одру болезни, был пощажен убийцами (то ли сжалившимися над болящим юнцом, то ли решившими, что он все равно не жилец на белом свете). Юлиан был обязан спасением от ярости убийц, скорее всего, своему нежному возрасту. Как утверждал впоследствии ритор, учитель и друг Юлиана – Ливаний, или Либаний, в своем надгробном слове павшему на поле брани императору-философу: «И вот Константин (Великий – В. А.) умер от недуга, а чуть не весь род, отцов и детей одинаково, обошел меч. Этот же человек (Юлиан – В. А.) и старший брат его от того же отца (Галл – В. А.) избегают великого смертоубийства, при чем одного (Галла – В. А.) спасла болезнь, которая представлялась достаточно опасной, чтобы окончиться смертью, другого (Юлиана – В. А.) возраст, так как он только что был отнят от груди.». Впрочем, согласно другой, достаточно достоверной, версии, спасителями юного Юлиана стали христианские священники, вставшие живой стеной между насмерть перепуганным ребенком и медлившими в нерешительности или успевшими остынуть воинами, а затем тайными ходами проведшие мальчика под защиту храмового алтаря. Юлиан до конца жизни не мог изгладить из своей памяти события того кровавого дня. Много лет спустя он прямо намекал на него при описании потрясшего его вещего сновидения (а говоря по-современному – «инсайта»), в котором лучезарный бог Солнца открыл ему смысл его жизненной миссии. Как утверждал Юлиан, тот день был днем резни, в который, как и в отношении рода Эдипа, по божественному произволению свершилось погибельное проклятие, и наследие его, Юлиана, отцов было разделено мечом («последовала всеобщая резня, и демон осуществил на деле трагические проклятия, и лезвия мечей разделили их вотчину, и все преисполнилось смятения»). При этом, однако, Отступник приписал свое спасение не христианским (или, как он выражался, «галилейским») священникам, а светлому, благому богу Солнца, во имя и ради которого он отрекся от христианской веры – Гелиосу (фактически слившемуся к описываемому времени в представлениях верующих в него язычников с Аполлоном), выведшему маленького царевича целым и невредимым из убийственной резни, кровопролития и смуты.

Глава третья

Епископ Евсевий и евнух Мардоний

После того, как пронесшаяся над Юлианом буря улеглась, его миром стали приходящие в запустение дворцы и тихие улицы Никомидии (сегодняшнего турецкого Измита), расположенной на берегу Астакского залива на азиатской стороне Пропонтиды (сегодняшнего Мраморного моря), в северо-западной части Малой Азии. Туда Его Вечность август Констанций II, новый самодержец Восточной части Римской «мировой» империи, не решившийся «зарезать маленького царевича», приказал сослать осиротевшего мальчугана после убийства его злополучного отца.

Август-арианин Констанций II

В описываемое время римская (Малая) Азия, или Асия, вот уже полторы тысячи лет была очагом и средоточием культуры и культурных ценностей, наук, ремесел, знаний. Не только центром греческой колонизации, но и питательной средой для греческой культуры и образования. Задолго до Афин достигших расцвета и невиданных высот развития в славном и богатом городе Милете, героическое сопротивление которого персам было в свое время воспето афинянином Фринихом в трагедии «Падение Милета». Производившей на свет в каждом поколении гигантов духа и глубоких мыслителей. Рождавшихся под солнцем Азии и, наряду с эллинской кровью, хранивших в своих генах здоровое, могучее наследие пастухов Анатолийского плоскогорья и дикое непокорство киликийских мореходов. Эта часть света, куда древние греческие города-государства – полисы – Аттики и Пелопоннеса[43] издавна высылали своих неусидчивых «пассионариев», «людей длинной воли» (как выразился бы Лев Николаевич Гумилев), в куда большей степени, чем так называемая Великая Греция на Тринакрии-Сицилии и в Авзонии-Апулии[44], способствовала сохранению высокой эллинской культуры в ее полном блеске. Культуры, оказавшейся гораздо долговечней латинской Римской империи. И придавшей Второму Риму, в конце концов, чисто греческий характер. Именно в (Малой)

Азии, на восточных берегах Средиземного моря (именуемого «скромными» римлянами просто «нашим морем» – «маре нострум»), находилась духовная цитадель эллинизма, устоявшего под гнетом неотесанных мужланов с тибрских берегов. Дав повод классику римской поэзии Квинту Горацию Флакку сказать: «Греция, взятая в плен, победителей диких пленила». Иными словами, некультурные римляне, победившие греков силой оружия, переняли несравненно более высокую культуру побежденных. Римляне (естественно, в первую очередь – принадлежавшие к высшим слоям общества) начали «денно и нощно, не выпуская из рук» (по слову того же Горация), изучать греческую письменность, греческий язык (как средство международного общения, подобно английскому в наши дни), литературу, философию, покупать греков-рабов – для обучения своих детей, перенимать греческие обычаи, моду и правила жизни. Именно «из греческой школы вышло такое дивное создание римского гения, как речи Цицерона и поэзия Вергилия, с Энеидой во главе», как писал русский философ, богослов, литературный и музыкальный критик, композитор Владимир Николаевич Ильин. Мысль о родстве и равенстве римлян и эллинов во всех отношениях активно проводилась в жизнь на самых разных уровнях и в самых разных сферах государственной и общественной жизни – достаточно указать хотя бы на «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян, вышедшие из-под вдохновенного пера Луция Местрия Плутарха Херонейского, о которых еще пойдет речь далее. Пламенным и убежденным приверженцем мнения о равноценности, тождестве, идентичности грехов и римлян, был и Юлиан, утверждавший, без тени сомнения (и в то же время явно отдавая эллинам приоритет в этом «тандеме»):

«Ибо римляне не только относятся к роду эллинов, но и религиозные установления, и благая вера в богов, которую они утвердили и охраняют от начала и до конца – эллинские. Да и политическое устроение у них ничуть не хуже, нежели у лучших из эллинских полисов, если только не наилучшее из всех, какие когда-либо осуществлялись на практике. Поэтому, думаю, наш город (Рим – В. А.) эллинский и по роду, и по политическому устроению».

В конечном счете, эллинство добилось перевеса и триумфа над «латинством» (хоть «триумф» и римское понятие!), на тысячу лет пережив, в Малой Азии и Греции, римскую цивилизацию на италийской земле.

Но это так, к слову…

Никомидия давно уже не была императорской резиденцией, как во времена императоров Диоклетиана и Лициния (да и Константина Великого, до переноса им столицы империи в бывший Византий). Верховные владыки римлян посещали Никомидию лишь изредка, время от времени, но, тем не менее, она продолжала не только по традиции считаться, но и реально оставаться одной из «жемчужин» римской Азии. Внушительным видом своих бесчисленных монументов, здания сената, крытых галерей и колоннад, храмов, терм (или, по-нашему – общественных бань) и театров, мощных стен и обширных портовых сооружений она еще издалека приводила в восхищение прибывавших в Никомидию перегринов – путешественников, как только их взорам представали на горизонте, после горного пейзажа, очертания города. В этом красивом городе было нетрудно следить за ссыльными таким образом, чтобы те не замечали слежки.

Изгнанный из столицы империи, лишенный всего и находившийся под угрозой испытать на себе все еще не улегшийся гнев своих недоброжелателей мальчик Юлиан был взят под покровительство епископом ставшего его пристанищем города – Евсевием Никомидийским. Епископ понимал, что, согласившись взять на себя заботы о духовном окормлении и воспитании одного из последних Флавиев и в то же время осуществлять над ним неусыпный надзор, он оказал бы августу Востока Констанцию II неоценимую, поистине дружескую услугу. Поэтому он и согласился взять на себя столь ответственную задачу. Евсевий с самого начала занял благожелательную позицию в отношении Юлиана, оказывая ему всяческие знаки внимания. Больше нам об их отношениях ничего не известно, ибо Юлиан не оставил никаких воспоминаний и высказываний о епископе, пробывшем некоторое время его опекуном и выбравшем для него первых учителей.

Тем не менее, отношения между ними, скорее всего, не были слишком доверительными.

Неподалеку от Евсевия жила мать Василины, бабка Юлиана – богатая, влиятельная, «великосветская» дама. Эта почтенная матрона была, видимо, безмерно рада и прямо-таки счастлива представившейся ей возможности растить внука, напоминавшего ей любимую дочь, которой она так рано лишилась. И потому она относилась к внуку с той нежностью, которую пожилые люди испытывают к молодой поросли своего рода. Любящая бабка очень скоро предоставила в распоряжение юного царевича красивую, со всеми удобствами, виллу, дав ему возможность предаваться тихим радостям, указывающим на проявившиеся уже в раннем возрасте мечтательные и чувствительные стороны его натуры. Возможно, именно в окружении своей бабки Юлиан познакомился со своим дядей по матери, который впоследствии, подобно ему самому, стал отступником от христианства.

Насколько скуп и сдержан был Юлиан в своих высказываниях о своем опекуне епископе Евсевии, настолько же подробно он высказывался о своем воспитателе Мардонии, прибывшем к нему из Никомидии. Этот уже упомянутый нами выше старый евнух-«скиф» (то есть, скорее всего – гот) был, как, несомненно, еще помнит уважаемый читатель, в свое время «чтецом», то есть учителем, Василины. Тем проще и легче было ему теперь беседовать с мальчиком и отвечать на его вопросы, подобно тому, как он когда-то беседовал с его матерью и отвечал на ее вопросы. Не удивительно, что Мардоний с большим сочувствием относился к царственному сироте, чье воспитание было ему поручено и в чьих чертах гот очевидно узнавал черты его безвременно ушедшей матери, своей сравнительно недавней ученицы. Юлиан, со своей стороны, все больше привязывался к нему, и вполне понятно, что он позволял Мардонию оказывать на свой детский ум все большее влияние. В данной связи необходимо указать на следующий характерный момент в воспитании мальчика: в то время, как самые знаменитые из его современников, прославленных впоследствии христианской церковью в лике святых – два Григория (Нисский и Назианзин), Василий Великий, Иоанн Златоуст и Блаженный Августин – были обязаны своими важнейшими переживаниями и впечатлениями своему семейному кругу и, в особенности своим матерям, Юлиан, рано лишившийся семьи, стал, так сказать, хоть и не плотским, но духовным сыном своего учителя, под чьим умелым, чутким руководством «в науки он вперил ум, алчущий познаний» (да будет нам позволено использовать крылатое выражение бессмертного Александра Сергеевича Грибоедова из его столь же бессмертной комедии «Горе от ума»). Юлиан всегда, неизменно отзывался о Мардонии в крайне, подчеркнуто уважительном и почтительном тоне, называя его своим воспитателем и учителем, введшим его в притвор, или придел, святого храма философии. Вне всякого сомнения, Мардоний сумел пробудить в своем царственном питомце благородное воодушевление и преклонение перед величием греческой культуры, ставшее в дальнейшем главной, сильнейшей движущей силой и, так сказать, пружиной всей его деятельности. Мардоний был добродетельным старцем, свободным от человеческих слабостей, целиком и полностью, с величайшим чувством ответственности, посвятившим себя своей задаче (чем он весьма отличался – в положительную сторону! – от типа достаточно распространенного беспутного, безнравственного и подлого учителя, известного нам из сочинений античных сатириков). «Скиф» был сведущ во всех тогдашних науках, обладал хорошим вкусом и был исполнен духовного огня, вдохновляющего всех подлинно добрых учителей и воспитателей. Он оберегал Юлиана от опасностей изнеженного образа жизни, служил ему в качестве репетитора и руководил им при выборе книг для чтения. Как в свое время – Василине, так и теперь – ее единственному сыну Юлиану – просвещенный гот Мардоний демонстрировал, прежде всего, красоты поэтических творений Гомера и Гесиода (которые, по Мережковскому, не просто читал вслух, а пел, подобно древнегреческим рапсодам-гомеристам), формируя на основе их бессмертного (для всех образованных людей грекоримского культурного пространства) творчества духовную жизнь мальчика и его литературный вкус. «Скиф»-эллинист пробудил в своем подопечном, впитывавшем знания подобно губке, не только понимание смысла поэтических строф, которые ученик должен был заучивать наизусть, но и подлинную любовь к поэзии, радость наслаждения чтением ее шедевров, и сумел приучить его не довольствоваться антологиями, содержащими лишь отдельные отрывки из произведений классиков, но и обращаться от сборников к самим первоисточникам, из которых эти фрагменты были извлечены. Именно данным обстоятельством объясняется тот достойный упоминания факт, что Юлиан знал наизусть и мог цитировать по памяти множество литературных произведений, не встречавшихся в современных ему школьных учебниках и не входивших в обычный круг чтения образованных людей его эпохи. Особенно примечательным представляется то обстоятельство, что Юлиан цитировал стихи Гесиода, дошедшие до нас только в его выдержках..

На основании сохранившихся и дошедших до нас высказываний Юлиана о его отношениях с Мардонием, можно составить себе представление и о том, каким Юлиан виделся в своих детских воспоминаниях самому себе – послушным, прилежным, понятливым, пытливым, одержимым стремлением к знаниям, скромно держащим глаза опущенными, долу, шел мальчик вслед за своим воспитателем привычным путем от дворца до школы – удивительно рано повзрослевший и достигший зрелости ребенок с серьезным и задумчивым выражением на лице, у которого вошло в привычку держать голову склоненной к земле.

Однако стремление к дружеской склонности, доказательство которому он впоследствии так часто давал своим друзьям, нередко заставляло его, послушно следующего вслед за своим учителем, ощущать себя очень одиноким, и тогда его прогулки с Мардонием казались ему подчиненными столь строгому распорядку, что этот распорядок приводил его в отчаяние. Если верить воспоминаниям Юлиана, ему очень часто хотелось после окончания школьных занятий сходить со своими товарищами в цирк или в театр. Но всякий раз суровый воспитатель одергивал его, строгим тоном указывая на то, что подобным пустым развлечениям следует предпочесть учебу. И Юлиану приходилось подавлять свои тайные желания (а возможно – даже глотать слезы обиды и разочарования), печально и разочарованно провожать глазами смеющуюся веселую кампанию, уходящую развлекаться… увы, без него. Порой, как он признавался впоследствии, у него даже возникало желание возроптать и отказать учителю в повиновении…

В данной связи представляется не лишним процитировать дошедшее до нас сатирическое сочинение самого Юлиана, уже бывшего, на момент его написания, самодержавным властелином Римской «мировой» империи, «Антиохийцам, или Брадоненавистник (либо «Враг бороды», по-гречески – Мисопогон – В. А.)»:

«Я <…>, еще когда ходил в школу, был научен своим наставником смотреть в землю; что же до театра, то я никогда не ходил в него прежде, чем волосы на моем подбородке стали длиннее, чем на голове, и даже достигнув этих лет, никогда не ходил я в театр по собственному желанию и побуждению, но был там три или четыре раза по приказу правителя, моего родственника и человека мне близкого – я был принужден, «являя благосклонность Патроклу» (то есть, из любви и уважения к близкому человеку – согласно «Илиаде» Гомера, герой Ахилл был на все готов ради своего друга Патрокла – В. А.). Это было, когда я был еще частным лицом, и, следовательно, когда это мне было простительно. Итак, представляю <…> моего наставника, сварливость которого <…> (не давала – В. А.) мне покоя наставлениями даже на пути [в школу]. Результат его действий отпечатался в моей душе, чего я не желал тогда, хотя он был весьма усерден, прививая мне все это, как если бы творил нечто прекрасное; дикость он называл величием, бесчувственность – целомудрием, непреклонность к желаниям и отказ достигать счастья путем осуществления желаний он называл мужественностью. Он был варвар, клянусь богами и богинями, родом скиф (то есть, в реалиях IV столетия – гот – В. А.), тезка человека, склонившего Ксеркса двинуться на Элладу (то есть первого, древнеперсидского, Мардония; в данном случае Юлиан применяет характерный прием софистов – использовать иносказания, не называя имени прямо – В. А.). Более того, он был евнух – слово, которое двадцать месяцев назад (в правление севаста-арианина Констанция II, при дворе которого евнухи пользовались огромным влиянием – В. А.) почиталось и постоянно звучало, хотя ныне употребляется как оскорбление и ругательство (евнухи были изгнаны пришедшим к власти Юлианом, сделавшим исключение для Мардония – В. А.). Воспитан он был стараниями моего дедушки (Юлия Юлиана – В. А.), чтобы провести мою мать (упомянутую выше Василину – В. А.) через поэмы Гомера и Гесиода. А поскольку она, еще девочкой спасенная не имеющей матери Девой (вечно девственной богиней Афиной, вышедшей в полном расцвете сил и лет из головы своего отца – верховного бога эллинов Зевса Тучегонителя— В. А.) от множества приключавшихся ей несчастий, и дав мне жизнь – первому и единственному ее ребенку – спустя несколько месяцев умерла, я был отдан ему после того, как мне исполнилось семь лет. Тогда-то он и склонил меня к таким своим взглядам, с этих пор водил он меня в школу одной дорогой; поскольку ни сам он не хотел знать ничего иного, ни мне не позволял идти другим путем».

К счастью для Юлиана, Мардоний, несмотря на брошенные ему его бывшим подопечным «задним числом» упреки в излишней, чрезмерной сварливости, в действительности был не бездушным и черствым педантом, а истинно добрым пастырем (если использовать христианскую терминологию). Всякий раз ему удавалось утешить горюющего мальчугана интересными книгами, в которых он учил своего питомца находить все новые и новые источники чистых и подлинных радостей. В соответствии с установками строгой философской школы стоиков[45], старый гот терпеливо и убедительно разъяснял Юлиану, что тому, кто способен подходить к чтению не поверхностно, а вдумчиво и глубоко, Гомер дает возможность насладиться зрелищами, несравненно более великолепными, чем непритязательные театральные и цирковые представления, которыми развлекается подлый люд, низкая необразованная чернь.

«Он говорил мне часто – это так, клянусь Зевсом и Музами! – в то время, когда был педагогом при мне, еще мальчонке: “Никогда не позволяй толпе твоих сверстников, несущихся в театр, склонить тебя к страстному желанию подобных зрелищ. Не влечешься ли ты к скачкам? Об этом справедливейшим образом сказано у Гомера, возьми книгу и изучи. Слышал ли ты о тех, что изображают путем пантомимы? Оставь их, у феакийцев[46] юноши делают это лучше (ибо исполняют, в отличие от расслабленных, женственных мимов эпохи Юлиана, настоящие, мужественные танцы – В. А.). Из кифаредов ты имеешь (в поэме Гомера – В. А.) Фемия, из певцов – Демодока [47]. Более того, у Гомера есть много ростков, более сладостных для слуха, чем то, что мы можем увидеть:

В Делосе только я – там, где алтарь Аполлонов воздвигнут,– Юную стройно-высокую пальму однажды заметил(Юную пальму заметив, я в сердце своем изумлен былДолго: подобного ей благородного древа нигде не видал я,– в гомеровой ’Одиссее’, 6.162, эти слова потерпевшего кораблекрушение героя Одиссея обращены к Навсикае[48] – В. А.) и лесистый остров Калипсо, и пещеру Кирки, и сад Алкиноя[49]; клянусь, ты не увидишь ничего сладостнее этого”» (Юлиан. «Антиохийцам, или Брадоненавистник»).

Нам известно, как юный царевич любил проводить свое свободное от школьных занятий время (или, по-нашему – каникулы). Он получил от бабки в подарок имение, состоявшее из четырех больших земельных наделов и сельского дома, вероятнее всего, в районе Халкидона, с видом на державный город Константина и на рыбообильное море. Ранее этот сельский дом принадлежал патрицианскому семейству, родственному императрице. Поэтому можно себе представить, что доставшаяся Юлиан от бабки загородная вилла была выстроена в стиле, чья пышность и комфортабельность по праву служила предметом восхвалений классиков латинской литературы, посвятивших немало вдохновенных строк виллам римских аристократов и плутократов. В одном из своих писем Юлиан прямо-таки любовно описал ее. Кроме самой сельской виллы, в имении имелся целый ряд других построек, зданий и сооружений: баня, винодельни, амбары, парк, боскеты[50] и источники. Всю свою жизнь Юлиан охотно предавался воспоминаниям о выпавших на его долю скромных сельских радостях. Порой он наблюдал за рыбаками, тянущими на пустынный берег из моря сети, полные трепыхающихся рыб. Порой следовал за садовниками в огороженный сад, наблюдая там за их работой. Часто царевич брал у работников из рук лопату-заступ или же мотыгу. И, наконец, своими руками насадил небольшой виноградник, который тщательно возделывал, радуясь прозябанию выращенных им собственноручно лоз. Впоследствии он писал одному из своих самых близких друзей:

«Маленькое поместьице в Вифинии из четырех полей, доставшееся мне от моей бабушки, предоставляю тебе как дар твоему расположению ко мне. Оно слишком мало, чтобы создать ощущение преизбытка богатства, однако этот дар не может быть совершенно неприятен тебе, если я опишу тебе все по порядку. Ничто не мешает мне развлечь этим описанием тебя, преисполненного изяществом и благами культуры. Поместьице расположено не более чем в двадцати стадиях от моря, так что ни торговцы, ни матросы не беспокоят это место своей болтовней. И однако же, оно не всецело лишено милостей Нерея (морского бога-старца – В. А.): всегда в наличии свежая, еще трепыхающаяся рыба; если ты дойдешь от дома до холма, то увидишь море Пропонтиды, и острова, и город, носящий имя благородного государя; но тебе не придется при этом наступать ни на водоросли, ни на морской латук, ты не будешь раздражен той грязью, которую всегда выбрасывает на морские берега и песчаные отмели море и которая столь неприятна, что и имени не имеет; но ты сможешь задержаться на повилике, и тимьяне, и душистых травах. Совершенный покой обнимает возлегшего там и устремившего взгляд свой в книгу; если же, отдыхая, он отрывается от нее, то наслаждается видом моря и кораблей. В пору ранней юности это место казалось мне лучшей из летних дач, ибо там есть и недурные источники, и отнюдь не неприятные горячие купания, и сады, и деревья. Став уже мужем, я весьма тосковал по моему прежнему образу жизни и часто бывал там, и мои встречи [с этим местом] не обходились без литературы» («К Евагрию»).