Полная версия

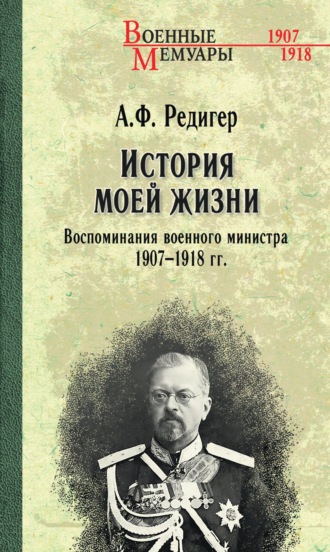

История моей жизни. Воспоминания военного министра. 1907—1918 гг.

Начальником дивизии в Ревеле был Генерального штаба генерал-лейтенант Воронов, которого я знал давно[10] и считал мало пригодным к чему-либо. Великий князь Николай Николаевич был им очень недоволен (кажется, винил его в личной трусости) и просил немедленно его убрать. Я его взял в свое распоряжение на шесть месяцев и внес вопрос о нем в Высшую аттестационную комиссию. Великий князь заявил, что он у себя ему дивизии дать не может; я ответил, что по уже принятому нами решению тот тогда не может получить дивизии и в другом округе, и он был уволен от службы. Воронов почему-то (по делам благотворительности?) был известен одной из императриц и подал ей прошение, которое государь передал мне, говоря, что Воронов просит об усилении ему пенсии. Просматривая тут же прошение, я увидел, что Воронов просится в сенаторы или хотя бы усиления пенсии. Претензия Воронова попасть в Сенат показалась мне до того курьезной, что я сказал: он просится в Сенат! На что государь мне ответил: «Я вам об этом не говорю, а только о пенсии». Пенсия была увеличена.

Во всех этих случаях Комиссия мне сильно помогла, снимая с меня обязанность единолично решать участь людей, которые притом сами не сознавали своей вины. Упомяну здесь, кстати, об одном рассказе великого князя Николая Николаевича перед заседанием Комиссии 2 января. Отозвав меня и Палицына, он нам сказал, что у генерала от инфантерии Паренсова, состоявшего тогда в моем распоряжении, собираются офицеры и там какой-то полковник Павлов уговаривал офицеров заменить государя великим князем Михаилом Александровичем и арестовать Витте. Он прибавил, что уже сделано распоряжение наблюдать за Паренсовым, но его больше всего в этом сведении поразило то, что хотят арестовать Витте, а ведь именно Витте хотел бы возвести на престол Михаила Александровича! Никогда ни до, ни после этого[11] я не слыхал ничего о чьем-либо намерении свергнуть государя и заменить его великим князем Михаилом Александровичем; я только знал от бывшего воспитателя великого князя, генерала Чарторийского, что он был крайне счастлив, когда с него было снято звание наследника, и что он только и мечтал о частной семейной жизни. Подозрения против Паренсова, очевидно, тоже оказались ложными, так как он вскоре был назначен на доверенный пост петергофского коменданта. Невольно является подозрение – не были ли эти сведения получены великим князем спиритическим путем?

Я уже говорил, что в конце 1905 года было решено отозвать Линевича, заменив его Гродековым. Во избежание подрыва авторитета главнокомандующего цель поездки Гродекова на Восток держалась в полной тайне и даже самому Линевичу было лишь сообщено, что Гродеков едет к нему по особому высочайшему повелению, да и эта телеграмма была отправлена, лишь когда Гродеков уже был около Иркутска. Гродекову были даны с собой рескрипты на имя Линевича, Куропаткина и Батьянова, которыми они увольнялись от должностей. Гродеков выехал с небольшой свитой в особом поезде 21 января.

Куропаткина государь не желал видеть, а потому в рескрипте на его имя, по моему предложению, ему предписывалось вернуться через Владивосток, морем, для наблюдения за порядком отправления запасных этим путем. Имелось в виду, по прибытии его в один из портов Черного моря предложить ему пожить в своем имении в Сочи; но он телеграммой на имя государя просил разрешения, ввиду пострадавшего здоровья, вернуться сухим путем. Разрешение было дано через Фредерикса, причем, насколько я знаю, Куропаткину было предписано жить в своем имении в Псковской губернии; лишь позднее ему был разрешен приезд в Петербург, и он даже был принят государем. Он остался генерал-адъютантом и не получил иного назначения.

Увольнение от должностей было совершенной неожиданностью для Линевича и Куропаткина[12]. Гродеков по приезде в Главную квартиру Линевича раньше всего пригласил его к себе в вагон, где передал ему рескрипт, а уж затем вышел к почетному караулу. Линевич и Куропаткин выехали через два-три дня, что им было нетрудно, так как они жили в поездах.

Куропаткин еще на театре войны начал составлять подробную историю войны, которую по его указаниям писали несколько офицеров Генерального штаба.

История эта составлялась под видом всеподданейшего отчета бывшего главнокомандующего. Я вовсе не имел времени знакомиться с этой историей; на мое счастье, суждение о ней и не входило в обязанность Военного министерства, а было делом Палицына. По отзывам его и других лиц, читавших этот труд, он являлся панегириком самому Куропаткину, но зато забрасывал грязью всю армию: генералов, офицеров и нижних чинов. По докладу Палицына этот труд был положен под сукно, и только несколько десятков или сотня экземпляров были розданы отдельным лицам. Какие-то экземпляры все же попали за границу, где стали выходить переводы этой истории. Чрезвычайно верную оценку этому самовосхвалению Куропаткина дал в какой-то немецкой газете известный военный писатель Гедтке, сравнивший его с другим неудачным полководцем, Бенедеком.

В поражении австрийцев в 1866 году был, очевидно, виноват не один Бенедек: виноваты были и его ближайшие подчиненные, и войска, и неправильная подготовка к войне, а часть вины, вероятно, падала и на императора, бывшего при его армии, но Бенедек всю вину принял на себя. Он ушел в частную жизнь, скрылся от всех и, невзирая на сыпавшиеся на него нападки и обвинения, сохранял полное молчание; мало того, после его смерти у него не нашли не одной строки самооправдания, ни одного припрятанного документа! Приведя Бенедека как пример полководца несчастного, но обладавшего величием души и патриотизмом, Гедтке противопоставляет ему Куропаткина, не признающего себя виновным ни в чем и сваливающего всю вину в неудачах на своих подчиненных, не стесняющегося чернить армию и даже инсинуирующего на вред от получавшихся им свыше указаний. Едва ли можно более убийственно охарактеризовать мелкую личность Куропаткина, чем то сделал Гедтке.

Приятель Куропаткина, Сухотин, вероятно, в 1907 году, высказал самому Куропаткину горькую правду по тому же поводу. Приехав в Петербург, Куропаткин накупил целую коллекцию книг по военной истории и стратегии, которые он собирался везти с собою в деревню. Сухотин, увидя книги, спросил, не собирается ли он готовиться к роли главнокомандующего в новой войне? Куропаткин ответил утвердительно; он был убежден, что без него не обойдутся. Сухотин ему сказал, что это невозможно, так как никто не захочет служить с ним: ведь в своих промахах он винит подчиненных и выдает их с головой[13].

Против возвращавшегося из армии Линевича имелась целая серия обвинений в бездействии власти: раньше всего его обличало собственное его письмо, о котором я уже говорил. Затем командующий одной из армий, Батьянов, представил Линевичу записку, в которой указывал на необходимость поддержания более строгого порядка в войсках и просил Линевича, если тот не согласится с запиской, представить ее высшему начальству, что тот и сделал. Барон Бильдерлинг по возвращении из армии представил мне записку в том же духе; наконец, были еще упомянутые выше обвинения со стороны барона Меллера-Закомельского. Наконец, он не исполнил высочайшего повеления о скорейшем возвращении войсковых частей, а в первую голову посылал запасных, чем ставил нас в крайне трудное положение.

Исходя из принципа, что безответственных должностей нет и что именно к старшим чинам должны предъявляться наиболее строгие требования, я считал, что и Линевич подлежит ответственности за бездействие власти, имевшее весьма важные последствия: подрыв порядка и дисциплины в армии и даже революционизирование части ее, полная революция в тылу армии, прекращение движения по Сибирской железной дороге; сверх того, он должен был оправдаться в неисполнении высочайшего повеления. Я уже готов был верить, что он действовал без заднего умысла, по прирожденной глупости или по старческому слабоумию[14]; предание его суду было нежелательно, так как оно создало бы всемирный скандал; но я считал, что он должен быть уволен от службы, чтобы установить пример в поучение всем будущим главнокомандующим и более мелким начальникам.

При моем личном докладе 11 февраля государь согласился на увольнение Линевича от службы, тем более что по справке из Главной квартиры тот при этом лишался генерал-адъютантского мундира, а при следующем моем докладе подписал указ об его увольнении. Объявить его предполагалось через несколько дней, когда Линевич выедет из Сибири и перевалит Урал, но вслед за тем я получил приказание: приостановить увольнение Линевича.

Личный мой доклад 18 февраля был отменен (государь в этот день приобщался), а при моем докладе 21 февраля государь мне сказал, что считает несправедливым увольнять Линевича, не приняв и не выслушав его. Я возразил, что самый прием Линевича будет равносилен прекращению дела. Ведь это Николай Павлович мог бы принять и разнести, а затем выгнать, а ведь Вы не можете! Государь, как будто несколько сконфузился и сказал, что Николай Павлович, конечно, разнес бы Линевича так, что тот валялся бы в ногах, прося прощения, – но все же ему надо принять Линевича[15]. Тогда я просил его предварительно поручить кому-либо разобрать дело, например, великому князю Николаю Николаевичу, но государь на этот выбор не согласился. Тогда я назвал барона Мейендорфа и Рихтера – оба были рыцари чести и состояли при особе государя. Мейендорфа он отклонил, так как он служил под начальством Линевича, и согласился на Рихтера.

Я вполне был согласен, что государю следовало принять Линевича, если только этим не предрешалось прекращение дела; между тем надо было ожидать, что прием будет настолько милостивым, что после него нельзя будет думать о привлечении к какой-либо ответственности. Именно во избежание такого приема я и предполагал объявить об увольнении Линевича до его приезда в Петербург.

Линевич приехал в день упомянутого моего доклада, 21 февраля, а на следующий день явился мне на квартиру. Он был весьма важен и самодоволен. Я его спросил, почему он не высылал войска? Он ответил, что иначе нельзя было. Я ему сказал, что он, наверное, помнит принесенную им государственную присягу, но как же с ней вяжется то, что он подавал руку мятежникам и стачечникам? Он возразил, что этого не было. Я ему сказал, что выражение фигуральное, но он ведь с ними сносился, договаривался о пропуске поездов и тому подобном. Он отрицал и это. После этого говорить уже было не о чем, и он ушел. Вероятно, Линевич уже не чувствовал себя таким героем, как при входе в мой кабинет.

При моем личном докладе 28 февраля государь мне сказал, что получаются разногласия: великий князь Николай Николаевич осуждает Линевича, а Рихтер одобряет его деятельность и просит его принять. Поэтому он предоставляет себе решить этот вопрос. Таким образом, я уже больше не мог касаться этого вопроса; государь, кажется, вскоре после того принял Линевича.

Через месяц, 28 марта, государь сам заговорил вновь о деле Линевича, и я тогда предложил дать делу вполне законный ход: предложить Частному присутствию Военного совета рассмотреть это дело на основании только что выработанного закона о Верховном военно-уголовном суде.

Государь согласился. Откуда пошло это новое веяние относительно возбуждения дела Линевича, я не знаю.

В Частное присутствие были переданы все материалы по обвинению Линевича, и оно стало их разбирать и допрашивать Батьянова, Бильдерлинга, Меллер-Закомельского и других лиц, а затем и самого Линевича. Бильдерлинг значительно смягчил то, что им было заявлено в записке, а Меллер-Закомельский сознался, что сообщал лишь слухи; само Частное присутствие желало окончить дело ничем[16]; Линевич заявил, что письмо ко мне было им писано в минуту малодушия, что это частное письмо и о его деятельности надо судить не по этому письму, а по фактам. Разобрав представленные Линевичем данные, Частное присутствие не признало за Линевичем какой-либо вины. Дело это тянулось очень долго: с 1 мая до начала декабря, а высочайшая резолюция последовала только 23 декабря. В ход его я абсолютно не вмешивался и даже не говорил о нем с членами присутствия; сведения по делу я лишь изредка получал от Забелина и от делопроизводителя Присутствия Янушкевича при случайных встречах с ним.

Оправдание Линевича, совершавшееся без какого-либо попустительства с моей стороны, мне было даже приятно, так как облегчало развязку дела генерала Холщевникова, о котором я сейчас скажу, а также и потому, что одной неприятностью было меньше.

Личных отношений у меня с Линевичем не было никаких; первое время мы при встречах на разных торжествах избегали здороваться, но потом и это обошлось. На его пятидесятилетний юбилей (25 декабря 1906 года) я ему испросил очередную награду (Анна 1-й степени).

Я уже говорил о моем давнишнем, но малом знакомстве с генералом Холщевниковым. К началу войны он был начальником штаба Приамурского округа и, до назначения Сахарова начальником штаба армии, исполнял эту должность, а затем был назначен губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. Он был подчинен начальнику тыла армии, и мы в Петербурге не имели сведений о его деятельности. В конце 1905 года, когда сообщения с Востоком были прерваны, стали до нас доходить слухи о беспорядках в Забайкальской области и о том, что Холщевников проявил не то слабость, не то даже сочувствие революционному движению. Но слухов тогда была масса, причем неизвестно было, откуда они шли и насколько они близки к истине. На одном из первых заседаний Высшей аттестационной комиссии были рассмотрены имевшиеся на него аттестации и, на основании их, он был удостоен назначения командиром корпуса или иркутским генерал-губернатором.

По занятии Читы отрядом генерала Ренненкампфа, последний, признавая Холщевникова виновным в бездействии власти, приказал его арестовать и предал суду за государственную измену и бездействие власти. Суд был назначен распоряжением начальства армии, и мы по-прежнему не имели вестей о деятельности Холщевникова, но самый факт предания его суду заставлял думать, что против него имеются серьезные обвинения.

Холщевников, чувствуя себя правым, решил обратиться к заступничеству Линевича, как своего бывшего начальника, и послал подробную телеграмму с изложением дела своей дочери, Ольге Ивановне, находившейся в Петербурге, для передачи ее Линевичу; она, однако, решила передать ее не Линевичу, уже отозванному от своей должности, а военному министру, поэтому письменно просила меня принять ее. Мне было очевидно, что она будет просить за отца, а между тем дело его было не в моих руках: оно поступило в суд, а в судебные дела я из принципа, до их решения, никогда не вмешивался, а кроме того – в суд, мне не подведомый, так что я даже не имел права влиять на ход дела. Военные суды в то время были завалены делами о военных и гражданских чинах, и мне постоянно приходилось выслушивать просьбы за них со стороны родственников, а особенно – их родственниц, просьбы подчас отчаянные, по которым мне всегда приходилось давать один и тот же стереотипный ответ: что суд должен действовать по совести, что в его действия я не имею права вмешиваться, но что когда состоится постановление суда, можно обратиться с просьбой о его смягчении на высочайшее имя, и тогда дело попадет в мои руки, а я посмотрю, что можно сделать в этом отношении[17]. В тех случаях, когда можно было ожидать утверждения смертного приговора на месте, мне лишь приходилось добавлять, что я попрошу командующего войсками дать ход кассационной жалобе или прошению о помиловании. Прибавлю, что я никогда не отказывал в приеме ни одному просителю, являвшемуся ко мне на квартиру, не говоря об их общих приемах в Министерстве.

Таким образом, относительно ответа, который мне придется дать госпоже Холщевниковой, не могло быть сомнения – дочь генерала и моего бывшего товарища я должен был принять поскорее, не заставляя ждать ее почти неделю до общего приема просителей по субботам, и я решил пригласить ее на квартиру. Для облегчения же разговора о том, что я до решения суда не могу вмешиваться в дело, я пригласил ее в час доклада главного военного прокурора Павлова, во вторник, 21 февраля, в 2.30 пополудни[18]. Обычно я всех просителей принимал, стоя в приемной комнате, и только более почетных посетителей и таких, с которыми предстояла более продолжительная беседа, сажал в кабинете, в кресло, занимаемое всегда докладчиком[19]. В данном случае я попросил Павлова сесть визави меня, а когда доложили о приходе госпожи Холщевниковой (она, по-видимому, и тогда опоздала на одну-две минуты), я пошел ей навстречу и пригласил ее сесть на кресло докладчиков. Она мне передала телеграмму отца; я ей сказал, что полагалось, то есть, что дело теперь не в моих руках, я его не знаю, но что если последует обвинительный приговор, то оно ко мне поступит, и проч. Она не возражала и ни о чем больше не просила, Павлову не пришлось вмешиваться в наш разговор, и он длился всего несколько минут; после чего мы простились и я ее проводил до двери, а затем последовал доклад Павлова, который раньше всего мне удостоверил, что мой ответ был правилен, а телеграмму Холщевникова взял с собой для приобщения ее к делу.

Такова была первая моя встреча с Ольгой Ивановной Холщевниковой, через полтора года ставшей моей женой – чисто официальная, при суровом свидетеле. Она говорила мало, а я положенное говорил так же, как со многими другими несчастными, приходившими ко мне просить за участь своих родных. Может быть, я был к ней несколько внимательнее или любезнее, чем к другим посетительницам, ввиду служебного положения ее отца и моего знакомства с ним – и только. А между тем эта первая встреча предрешила нашу судьбу!

Мое впечатление от этой встречи было: очень молоденькая барышня, очень элегантная, отлично себя держит, симпатичная и, кажется, хорошенькая; я готов был завидовать Холщевникову, что у него такая дочь. Никаких дальнейших мыслей у меня не было. О втором браке я не думал вовсе как потому, что не видел способов разделаться с первым, так и потому, что считал себя уже старым для него, да и мысли все были поглощены делами. Меньше всего подобную мысль мне могла внушить О.И., так как она на меня произвела впечатление очень молоденькой, лет шестнадцати-семнадцати.

На О.И. эта встреча, как потом оказалось, произвела более сильное впечатление, и она сразу почувствовала, еще когда я пошел ей навстречу, что видит перед собою суженого, не находя меня старым для этой роли. От меня она поехала к Марии Алексеевне Александровой (хорошей знакомой по Хабаровску) и говорила ей обо мне в таком тоне, что та ей сказала, что она ведь влюблена!

После того О.И. вскоре была у меня на приеме в Министерстве, чтобы передать мне какие-то бумаги отца.

В апреле месяце дело Холщевникова подходило к концу. Ничего определенного о том, что в действительности происходило в Чите, мы не знали; из присланных им объяснений я лишь знал, что у него войск не было и что о присылке их он тщетно просил начальство армии. Великий князь Николай Николаевич от кого-то получил неблагоприятные для Холщевникова вести и на каком-то заседании Высшей аттестационной комиссии (в марте?) сказал, что его надо расстрелять! Я на это ответил, что дела еще не знаю, что, может быть, так и следует поступить, но что расстрелять его тогда надо под той осиной, на которой предварительно будет повешен Линевич! С этим согласился великий князь, и этому сочувствовала вся Комиссия, так как Линевич действительно должен был первый отвечать за беспорядки в армии и в ее тылу, на то и была в его руках вся полнота власти и сила оружия! Установление этой связи между участью Линевича и Холщевникова было крайне выгодно для последнего, так как главный виновник, Линевич, не мог понести серьезного наказания.

В субботу, 29 апреля, О.И. вновь была у меня в Министерстве на общем приеме, чтобы передать мне какую-то телеграмму (или бумаги?), полученную от отца. Народу на приеме была масса; я ее заметил и узнал за несколько человек просителей (она потом говорила, что у меня при этом заблестели глаза). Подойдя к ней, я взял телеграмму и, желая с нею поговорить, что было неудобно при массе еще ожидавших, спросил, угодно ли ей обождать до конца приема, чтобы переговорить? Она согласилась. Обходя дальше, я увидел м-м Гримм с младшей дочерью Чикой (Александрой), которым предложил то же.

Прием окончился, я ушел в кабинет, куда была приглашена О.И. Разговор происходил стоя, у письменного стола; я просил ее не беспокоиться за участь отца, так как поставил ее в связь с участью Линевича, и рассказал о суждениях, бывших в комиссии. Она расплакалась (впервые), и я, чтобы ее утешить, сказал ей что-то вроде: «Милая барышня, Вы успокойтесь», и положил свою руку на ее, лежавшую на столе или на спинке стула, как вдруг она, нагнувшись, поцеловала мне руку! Конфуз получился взаимный. Я понимал, что она была измучена делом отца и ее тронуло участливое отношение к его судьбе, но был тронут и поражен ее поступком. Я еще сказал несколько слов успокоения, и она ушла, а тотчас вслед за тем вошла мм Гримм с дочерью просить, чтобы я устроил перевод жениха последней, штабс-ротмистра л. – гв. Драгунского полка Кюгельгена, в армейскую кавалерию, чтобы он мог жениться[20]. Вслед за тем я помчался домой, где выслушивал доклады Сперанского и Поливанова, и только после того мог подумать о происшедшем. Для меня было ясно лишь одно, – что О.И. глубоко несчастна, и я должен сделать все, что возможно, в пользу ее отца!

На следующий день я получил от нее письмо, в котором она мне писала, что ей очень совестно за происшедшее; я ответил, что вполне понимаю ее настроение и ценю ее любовь к отцу. Еще раз, 20 мая, О.И. была у меня на общем приеме просителей в Министерстве, причем разговор был вполне официальный.

Тем временем состоялся суд в Чите, и приговором Холщевников был присужден за бездействие власти к заключению в крепость на год и четыре месяца. В должности он не мог оставаться, поэтому я всеподданейшим докладом испросил его зачисления по Военному министерству, впредь до решения его судьбы в связи с решением по делу Линевича.

О перипетиях дела мы с О.И. обменялись несколькими письмами, исключительно делового характера. Мои письма были особенно сдержаны по многим причинам: я не знал, у кого живет О.И., не читаются ли мои письма другими; я все еще считал ее чуть ли не девочкой; наконец, я себе говорил, что не следует преувеличивать значение некоторых выражений в письмах О.И., которые могли быть приписаны и более теплому чувству, а между тем, наверное, отражали лишь ее благодарность за мое участие к судьбе ее отца!

По делу Холщевникова мне как-то говорил министр народного просвещения Кауфман. Весной мне пришлось зайти к нему (он жил недалеко от меня, у церкви Святых Космы и Дамиана) переговорить о делах Военно-медицинской академии, и я воспользовался случаем поговорить о семье Холщевниковых. Он с нею познакомился в Чите, где был главноуполномоченным Красного Креста. Он мне сказал, что сам Иван Васильевич человек хороший, но очень важный; что ему очень много помогала жена его, чудный человек, урожденная графиня Симонич; про О.И. он говорил, что она очень милая барышня, художница, занимающаяся живописью и скульптурой. На мое замечание, что ведь ей всего лет семнадцать, он возразил, что ей лет двадцать пять, что у нее уже был жених, негодяй, который отказался от нее, когда с ее отцом стряслась беда; она от огорчения даже заболела, хотя ведь это было счастье, большее чем выигрыш в двести тысяч, что брак ее с таким негодяем не состоялся![21]

Затем о деле Холщевникова мне как-то говорил генерал Аничков (помощник гофмаршала), но от него я ничего интересного узнать не мог. Больше я не знал никого, кто мог бы сообщить мне какие-нибудь сведения об О.И., да и расспрашивать мне приходилось очень осторожно во избежание всяких сплетен.

В начале июня я получил от О.И. деловое письмо, в котором она в заключение писала, что была бы рада меня видеть; я ее пригласил к себе на Кирочную 5 июня в двенадцать часов дня. Чтобы мотивировать мой приезд в этот день из Царского в город, я в час дня назначил посещение Главного инженерного управления и осмотр чертежей крепостных работ, произведенных в 1905 году.

И это, пятое, наше свидание длилось всего несколько минут. После разговора об отце О.И. я попробовал заговорить о ней самой, но из этого ничего не вышло. Я спросил, у кого она здесь живет, – оказалось у тетки, Раунер. Занимается ли живописью? Удивилась, откуда я знаю, я сказал, что от Кауфмана. Спросил, собирается ли ехать в Читу? Ответила отрицательно, но желала бы, чтобы отец приехал в Петербург, и я почувствовал по тону, что больше расспрашивать нельзя, так как вопросы эти признаются неуместными[22]. Я упоминал уже, что в ее письмах были выражения, которые могли быть приписаны более теплому чувству (институтскому обожанию); два таких письма я ей вернул, сказав ей наставительно, что она не имеет права писать мне такие письма, добавив, что если бы у меня был сын, то я ему сказал бы: лови счастье! Она их молча разорвала и бросила в корзину. Я через столик поцеловал ее руку, и она ушла.