Полная версия

Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 2. Под редакцией и с предисловием Раймунда Шмидта

Три наследственные тенденции, упомянутые выше, сыграли решающую роль в его детальном формировании. Они не допускали ничего излишне радикального, что не вытекало бы из детерминистского мировоззрения и не было бы необходимо для его обоснования. Другие, прежде всего Пол Ри, подчеркивают именно это и тем самым в немалой степени способствуют дискредитации детерминизма среди «благонамеренных». Такие натуралисты обычно создают искаженное представление о закономерности материального существования и событий, а затем переносят его на духовную сферу (которая для них зачастую является лишь приложением к материальной). Напротив, мой монизм оценивает всю законность в соответствии с духовным, которое я переживаю в себе самым ярким образом, в котором я сталкиваюсь с внутренней необходимостью, но без внешнего принуждения, без принуждения со стороны факторов, которые не принадлежат мне самому; и в соответствии с этим архетипом я затем также смотрю на то, что происходит в физической природе. Таким образом, я могу признать в человеке практическую свободу, спонтанность и личность (последнюю в смысле независимого источника силы), могу объединить религиозность и детерминизм в себе, а также в Павле, Августине и Лютере; различие между добром и злом не теряет своего доминирующего значения, а понятия долга и вины, совести и раскаяния, вменения, наказания и искупления сохраняют свой хороший смысл и свое полное оправдание и для практической жизни.

Мои этические взгляды также развивались под влиянием монистической тенденции. И здесь единство мысли было для меня непреложной потребностью. Поэтому не два мира, как у Канта, не пропасть между чувственностью и нравственностью, но чувственность тоже должна быть морализована и морализована в истинном благе. Не абсолютный категорический императив, под которым должна быть покорена вся эмоциональная и инстинктивная жизнь, а естественное стремление к добру. Соответственно, морализация – это естественный процесс, идущий в закономерном развитии, даже в так называемом «перерождении», ибо оно тоже происходит с внутренней необходимостью и является закономерным итогом часто длительной борьбы, которая происходит в человеке между конфликтующими сторонами его природы и в которой сторона, победившая в перерождении, изначально была побеждена.

Направленность натуры, унаследованная от родителей (ср. выше стр. $f.), позаботилась о том, чтобы чистота нравственности не была омрачена этой переориентацией и чтобы понятиям долга, нормы, обязанности и аскетизма, как незаменимым средствам нравственного самовоспитания, было отведено должное место во всех направлениях. Но и они должны позволить вставить себя в естественную психическую законность, и поэтому релятивизм и эвдемонизм также сохраняют за собой последнее слово в морали.

VII.

Несколько слов о моих публикациях по истории философии!

Если формирование моих метафизических взглядов происходило последовательно, под давлением внутренних тенденций, без внешних влияний, приобретавших большую значимость, то, напротив, в моей работе над Кантом внешние стимулы и побуждения дважды приводили к судьбоносным решениям.

Тему для диссертации (систематика Канта как системообразующий фактор) я нашел самостоятельно, когда после семинара Паульсена летом и осенью 1886 года проработал всю кантовскую систему. Я получил докторскую степень 14 мая 1887 года и сдал филологический государственный экзамен в ноябре того же года. С 1 апреля 1888 года я служил в Альтоне в качестве годичного стажера, с Пасхи 1889 по Пасху 1890 года я работал в качестве испытательного кандидата в Оберреальшуле в Киле и, проработав шесть месяцев в качестве помощника учителя в Реальшуле в Бармен-Вуппер-фельде, я был принят туда на постоянную работу в качестве старшего учителя на Пасху 1891 года. Я получил квалификацию учителя.

В 1890 и 1891 годах я сдал экзамены по религии, ивриту, философской пропедевтике, истории, немецкому языку для всех и географии для средних классов. Я занимался в основном религией и немецким языком и считал, что с моими либеральными взглядами и философским образованием среди молодежи Киля я нахожусь на правильном месте в качестве преподавателя религии. Мне нравилось преподавать, особенно в Сексте и Приме, но после получения хабилитации в Кильском университете (осенью 1895 года) мое желание заниматься чисто академической и научной работой становилось все сильнее и сильнее. Я оставался в школе до 1902 года, правда, почти три года был в полном отпуске и два с половиной года в половинном отпуске в связи с изданием Канта. В 1898 году я стал неоплачиваемым доцентом, осенью 1902 года принял назначение на должность полного профессора в недавно основанный университет Мюнстера, а осенью 1904 года – в Тюбинген в качестве преемника Хр.

Во время моего медового месяца в Лугано на Пасху 1892 года ко мне обратился редактор «Философского обозрения» профессор д-р Шурманс с предложением написать библиографию Канта для его журнала. Я принял предложение, не подозревая, что это займет меня на несколько лет. Ибо я не ограничился составлением названий, но одновременно дал критический обзор содержания сочинений и эссе и изложение целых систем. Таким образом, библиография, хотя и ограниченная Германией и заканчивающаяся годом смерти Канта, достигла объема в 623 страницы с почти 2900 номерами. Подобные работы крайне необходимы для истории философии. Если возможно, их следует создать для всех великих философов. Только на этой основе можно написать историю отдельных философских школ и великих философских течений, а такие описания крайне необходимы. Ведь не бывает так, как часто представляется в недальновидном изложении истории, что один великий философ оказал прямое влияние на другого, например, Кант на Фихте, тот на Шеллинга и так далее. История не так проста. Если бы Фихте родился на 15 лет раньше или позже, он никогда бы не написал свою «Wissenschaftslehre». И все же в обоих случаях Кант мог повлиять на него своими трудами. Но что не могло повлиять на него, особенно в пору его юношеской упругости и наибольшей образованности, так это мощное интеллектуальное течение, исходившее от Канта и втянувшее в свои круги почти весь ученый мир, соглашавшийся или не соглашавшийся, радовавшийся или негодовавший, и оказавшее сильнейшее влияние даже на тех, кто был далек от университетов, на обывателей и бизнесменов. Все это нужно описать, изобразив это течение во всей его могучей силе, в его пленительной энергии, в его широте и глубине. А затем, с другой стороны, изобразить личность Фихте: тогда становится понятным, как он, в полном расцвете сил своей молодости, должен был быть захвачен и увлечен этим движением, как он с «внутренней необходимостью отреагировал на него именно таким образом и отклонил его в совершенно ином направлении, чем предполагал Кант. Только так можно по-настоящему понять и изобразить великие исторические контексты, и для этого, опять же, такие работы, как моя библиография Канта, являются необходимой предпосылкой.

Весной 1896 года я обязался перед Берлинской академией наук опубликовать рукописное наследие Канта, даже отдаленно не представляя, какую работу я на себя беру. Это связало мою энергию не просто на годы, а на десятилетия. На самом деле я хотел попрощаться с Кантом. Мои исследования и планы были сосредоточены на эпистемологических, метафизических, ценностно-психологических и этических проблемах. Но мне обещали двухлетние каникулы и перспективу полного освобождения от учебы после завершения издания. Поэтому я подписал контракт и обрек себя на принудительный труд, который придал моей научной деятельности совершенно иное направление, чем я предполагал изначально. Чтобы издание соответствовало всем научным требованиям, мне пришлось, без внутренней радости и с постоянной тягой к систематической философии, работать в самых отдаленных областях: потребовались глубокие исследования в области истории физики и химии, географии и геологии. Но прежде всего мне пришлось на долгие годы погрузиться в филологическую работу над деталями. Необходимо было создать новый метод датировки размышлений, записанных Кантом в его рукописях, который позволил бы мне работать с объективными критериями. Оказалось необходимым проанализировать достоверность, взаимосвязь и зависимость, а также дату происхождения (как в целом, так и по отдельным частям) 21 коллегиальной рукописи, восходящей к лекции Канта по физической географии. И, прежде всего, бесконечное количество терпения и времени пришлось посвятить собственно редакторской работе с присущей ей микрологией. У меня было достаточно возможностей попрактиковаться в «преданности малому».

Но хочется надеяться, что вся эта работа была проделана не напрасно, поскольку под ее влиянием среди философов, возможно, также распространится убеждение, что при возникновении в их исследованиях проблем, сходных с филологическими, единственным научно обоснованным способом является их рассмотрение с помощью испытанных и проверенных филологических методов или тех, которые будут созданы вновь, и – что такой подход ни в коем случае не принижает и даже не позорит философа.

В другом смысле было бы неплохо подвести историческую работу философов под филологические аспекты: а именно, фундаментально отделить историческое исследование системы от ее текущего использования. Во всей моей работе над Кантом моей конечной целью всегда было распознать и представить его мысли и намерения, его интеллектуальные импульсы и его развитие такими, какими они были на самом деле, независимо от того, какими они могли бы быть у меня или как, по моему мнению, их лучше всего использовать в настоящем. Сочетание обеих точек зрения не является, как часто утверждают философы, высшей вещью, единственно подходящей для философа как такового. Напротив, оно означает явный методологический недостаток, так как регулярно не соответствует обеим: и объективной исторической истине, поскольку ее слишком легко исказить желанием использовать и чисто субъективным предпочтением отдельных мыслей, на которых она основана, и самой систематической работе, которая протекает гораздо более гладко и может быть выполнена более последовательно, если ей не приходится на каждом шагу принимать во внимание более ранние системы и возможность их использования.

Список МОИХ ТРУДОВ И ЭССЕ

Kants Systematik als systembildender Faktor. 1887. VIII, 174 S.

Kants Kritik der reinen Vernunft. Mit einer Einleitung und Anmerkungen hrsg. 1889. XXVII, 723 S.

German Kantian Bibliography. T. I erschien Mai 1893 bisFebr. 1894 in Nr. 9—18 der Philosophical Review und wurde 1896 im Zusammenhang (256 S.) wieder abgedruckt. T. II (bis S. 380) erschien Juni 1895 als Supplement Nr. 1, T. III (bis S. 623) Juni 1896 als Supplement Nr. 2 zur Philosophical Review.

Kantstudien. 1895. 185 S.

Die bewegenden Kräfte in Kants philosophischer Entwicklung und die beiden Pole seines Systems: Kantstudien 1897, I, 9—59, 161—196, 352—415.

Lose Blätter aus Kants Nachlaß: Ebenda, S. 232—263.

Philosophie und Theologie: Jahresberichte f. neuere deutsche Literatur, Bd. VIII. 1897.

Wissen und Glauben: Deutsche Rundschau, Jan. 1898, S. 86—107.

German Philosophy during the Years 1896—1898: The Philosophical Review 1899, VIII, 273—289, 386—410.

Philosophie, Metaphysik und Einzelwissenschaften (im Anschluß an Wundts System der Philosophie): Zeitschr. f. Philosophie und philos. Kritik 1899, CXIII, 216—231.

Ethische Prinzipienfragen: Ebenda 1900, CXVI, 1—56 (I. Ethik und Werttheorie (Absolutismus und Relativismus in der Moral). II. Eudämonismus (Utilitarismus).). S. 161—255 (III. Folgen der deterministischen Weltanschauung für die Moral.). 1901 CXVII, 38—70 (IV. Ethik (Philosophie) und Soziologie).

Die Ganzen und die Halben, zwei Menschhheitstypen: Deutsche Rundschau, Aug. 1900, S. 213—242.

Korrekturen und Konjekturen zu Kants ethischen Schriften, Kantstudien 1900, V, 207—214.

The Philosophical Literature of Germany in the Years 1899 and 1900: The Philosophical Review 1901, X, 386—416.

Kant contra Haeckel. 1901. 2. verb, und erweit. Aufl. 1906. VII, 160 S.

Vier Schriften des Herrn Prof. Kappes, auf ihre Herkunft untersucht. 1903» 2. um ein Nachwort vermehrter Abdruck. 1903. IV, 64 S.

Anti-Kappes. Eine notgedrungene Entgegnung. 1904. 60 S.

Bericht über philos. Werke, die in englischer Sprache in den Jahren 1897 bis 1900 erschienen sind: Zeitschr. f. Philos. und philos. Kritik 1904, CXXIV, 79—105.

Kant als Mensch. Zu Kants 100jähr. Todestag (12. Febr. I9°4): Deutsche Rundschau, Febr. 1904, S. 195—221.

Kant als Denker. Eine Betrachtung zu seinem loojähr. Todestage (12. Febr. 1904): Deutsche Monatsschrift, 1904, III, 651—674.

Kant als Ästhetiker: Jahrbuch des Freien Deutschen Hochstifts zu Frankfurt am Main, 1904, S. 315—338.

Auf wem ruht Kants Geist? Eine Säkularbetrachtung: Archiv f. systemat. Philos. 1904, X, I—19.

Charakter und Weltanschauung. Akad. Antrittsrede, gehalten am 12. Januar 1905. 1905. 2. Tausend, 1907. 46 S.

Chamberlains Kantwerk. Wissenschaft gegen Dilettantismus: Deutsche Monatsschrift, 1906, V, 604—618.

Friedrich Paulsen f. Ein Scheidegrufi: Kantstudien, 1909, XIV, 1—7.

Liebmann als Erkenntnistheoretiker. (Untersuchungen zur Theorie der Aprtori-tät, sowie über die Evidenz der geometrischen Axiome): Kantstudien 1910» XV, 1—5».

Die Zukunft der Metaphysik. Ein Versuch, aus dem Wesen der Metaphysik und ihrer gegenwärtigen Lage die Richtlinien, künftiger Entwicklung zu erschliefien: Weltanschauung, Philosophie und Religion, 1911, S. 219—252.

Untersuchungen zu Kants physischer Geographie. 1911. VIII, 344 S.

Kants Ansichten über Geschichte und Bau der Erde. 1911. VIII, 207 S.

Kants handschriftlicher Nachlaß, hrsg. in der Kant-Ausgabe der Berliner Akademie der Wissenschaften. Bd. I. 1911. LXII, 637 S. Bd. II. 1913. XIV, 982 S. Bd. III. 1914. XVI, 875 S.

Ein neu aufgefundenes Kollegheft nach Kants Vorlesung über physische Geographie. 1913. V, 91 S

Sub specie aeternitatis: Weihnachtsgruß der Universität Tübingen an die Studenten im Feld. 1915. S. 26—34.

Zu O. Schöndörffers Bemerkungen über Kants physische Geographie: Altpreuß. Monatsschrift, 1919, LVI, S. 55—71.

Kants Opus postumum dargestellt und beurteilt. (Kantstudien. Ergänzungsheft Nr. 50.) 1920. XX, 855 S.

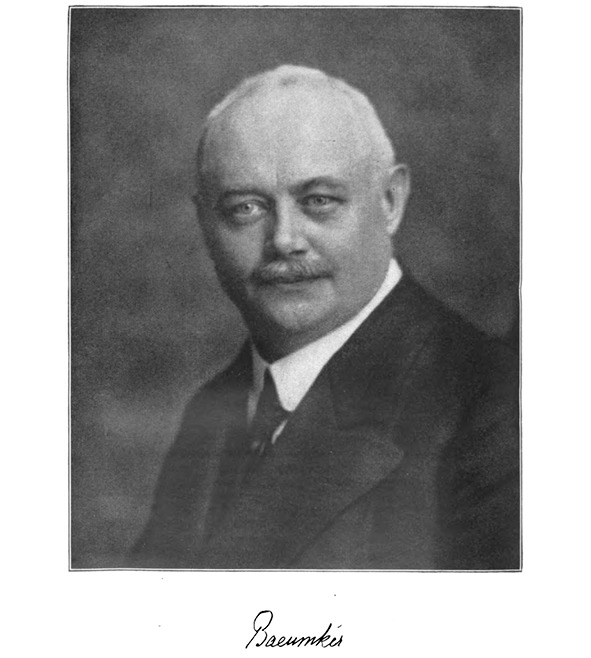

Клеменс Баумкер

I.

Я родился в Падерборне в Вестфалии 16 сентября 1853 года, и мне посчастливилось найти в доме моих родителей множество стимулов для спокойных размышлений и вдумчивой деятельности, объединенных с серьезным религиозным чувством. Я никогда не забуду, как мы, дети, слушали нашу мать, когда она читала длинные отрывки из старого копенгагенского издания первых десяти песен «Мессии» Клопштока 1755 года – еще маленькой девочкой она получила это красивое квартето для верного чтения вслух от своего старого, почти слепого друга, Но именно ее отец, который много лет преподавал историю в местной гимназии, а также издал несколько небольших исторических трудов, пробудил в ней чувство истории. Но он также направил меня к поэзии, поскольку сам был одарен некоторыми поэтическими талантами и неоднократно использовал их; так же как и книга из его библиотеки, «Geschichte der poetischen Literatur Deutschlands» Эйхендорфа, особенно с ее росистым описанием романтизма, стала моей любимой книгой в поздние годы учебы в гимназии и оказала решающее влияние на весь мой образ мыслей и чувств. С 1863 года я учился в гимназии в моем родном городе, бывшей иезуитской школе с теми же традициями, где с давних времен сохранялось уважение к гуманизму, но не преуменьшалось значение математических наук и логической подготовки. Для меня было очень важно, что среди моих учителей было несколько человек, которые умели пробудить желание и любовь к свободной деятельности помимо школьной подготовки. Это стимулирование распространялось не только на античную и патриотическую литературу, но и на математические и естественно-научные предметы, где я постоянно мог помогать своему учителю математики, необычайно способному физику, следившему за ходом исследований, в его работе по спектральному анализу, для которой он использовал все ресурсы своего физического кабинета, и где интеллектуальный филолог Фр. В. Гримме, который также был увлеченным ботаником, привил мне любовь к scientia amabilis, что выразилось во многих экскурсиях. В то время я сильно колебался между историко-литературным интересом, который был особенно сосредоточен на греческих авторах, и математико-научным интересом; и когда позже, найдя особенно ревностно возделываемое поле для работы в изучении средневековой философской интеллектуальной жизни, я предпочел исследовать связи между платоническим течением в схоластике в частности и математическим и медико-ориентированным естествознанием, я вижу в этом последействие впечатлений моей юности, которые продолжали прорываться наружу. Кстати, несмотря на идиллическую уединенность моего родного города, который все еще был преимущественно аграрным и мелкобуржуазным, социальные проблемы, волновавшие меня в то время, попали в поле моего зрения и в более поздние годы учебы в гимназии, но не получили дальнейшего развития, особенно в общении со старшим другом детства и товарищем по учебе, известным впоследствии христианским социальным политиком Францем Хитце. Меня также очень интересовала, по крайней мере теоретически, церковная музыка, особенно периода Палестины.

После успешной сдачи выпускных экзаменов осенью 1872 года я начал изучать теологию, чему особенно способствовали гонения, вызванные тогдашним «Культуркампфом», и мужественный энтузиазм в отношении веры, порожденный в католической части населения в качестве противодействующего эффекта. В философско-богословской академии в моем родном городе, «Теодориануме», я начал свое подготовительное обучение, особенно в области философии. Я изучал Ветхий Завет и историю церкви, а также готику и ориенталистику с лингвистом Освальдом, но прежде всего философию, которая сразу же полностью захватила меня. Моим главным учителем в этой области был Джозеф Вигенер, знающий ученый с широким кругом интересов и великолепным владением пленительным словом, который просто не умел сдерживать себя и концентрироваться и поэтому, несмотря на весь свой интеллект, так и не смог создать много литературы. В строго томистском смысле он дал очень подробное учение о знании и метафизике – как я позже обнаружил, с сильной ссылкой на большой курс Иоганна а Санкто Фома, крупное произведение посттридентской схоластики, – при этом он, по общему признанию, прошел над головами большинства из них, к их большому неудовольствию. Они предпочли прислушаться ко второму лектору, Бакхаусу, который предложил совершенно неполную выдержку из сборника Тонгиорги. Но лучше всего было то, что предложение Вигенера привело меня непосредственно к источникам. В течение этих двух семестров я с большим усердием изучал под его руководством Фому Аквинского и Аристотеля; также кое-что из Бонавентуры, чей Itinerarium mentis in Deum он открыл для меньшего круга на вечернем кружке, а также немного Мейстера Экхарда и других немецких мистиков, к которым «Geistliches Leben» Денифа Леза, который в то время только что был опубликован, дал прекрасное введение со ссылками на источники. В философском плане на меня также произвел неизгладимое впечатление ученый религиозный деятель, который много лет был другом моей семьи, о. Игнатий Йейлер, лектор францисканского монастыря в Падерборне, который отвечал за завершение образцового издания Бонавентуры, подготовленного о. Феделе да Фанном, и который, в манере старшей францисканской школы, сочетал томистское аристотелианство с сильной склонностью к платоновско-августиновской мысли. Что же касается более новой философии, то в моем распоряжении в то время был только купленный на аукционе исторический конспект кантианца Теннемана, из которого я с неменьшим рвением почерпнул хотя бы элементарные знания о внешнем виде доктрин, хотя, естественно, без более глубокого понимания.

Осенью 1873 года – философско-теологическая школа в Падерборне была закрыта вскоре после этого в результате «Культуркампфа» – я перешел в Мюнстерский университет, который в то время был еще академией с двумя факультетами, чтобы начать свое настоящее богословское образование, не без тихой надежды стать лектором где-нибудь в области спекулятивной мысли. Из преподавателей теологии, однако, только один оставил на меня глубокое впечатление, способный историк догматики Шване, который, кстати, в основном читал о морали. Все мои интересы по-прежнему были сосредоточены на философии, и хотя мои учителя мало поощряли меня – у меня остались воспоминания только об ученике Прантля Гидеоне Шпикере, который позже был отправлен в Мюнстер, поскольку я не переставал спорить с ним на беседах и экзаменах, – я с еще большим рвением стремился продолжить свое образование путем самообразования. Среди философов больше всего мне помог почтенный слепой Кристоф Бернхард Шлютер, к которому я обратился лично как к читателю. Друг и советчик вестфальской поэтессы Аннет фон Дросте-Хюльсхофф в ее молодые годы, он был также наследником литературных традиций Мюнстера времен принцессы фон Галлицин, подруги Гаманна. Он был знаком с Платоном и Плотином, Августином и Скотом Эриугеной, которого он, яростно отвергавший Спинозу, пытался лишить пантеистического характера, а философия веры Якоби и теософия Баадера, столь важная для последнего периода жизни Шеллинга, по-прежнему находили в нем живой отклик. Таким образом, я узнал эти настроения через него, но без того, чтобы они глубже завладели мной. С другой стороны, Шлютер, знавший наизусть Гомера и Софокла, Пиндара и Горация и силой своей памяти переводивший на связанную речь римских, английских и многих неолатинских поэтов, давал мне более сильные стимулы в литературном и эстетическом отношении. В частности, его близкое знакомство с эстетическими достижениями гуманистического периода пробудило во мне устойчивый интерес к гуманизму, который впоследствии усилил романист Густав Кёртинг. С научными трудами Аристотеля меня познакомил зоолог и врач Карш, который также преподавал мне физиологию нервной системы и органов чувств, для которой, разумеется, были доступны лишь весьма несовершенные средства демонстрации. Под руководством Бикеля продолжалось изучение восточных языков, особенно сирийского.

Поэтому в вопросах философии мне приходилось полагаться в основном на книги и на себя. Систематически прорабатывались аристотелевские труды, продолжалось изучение святого Фомы, тщательно вычитывалась подробная Summa philosophica строгого томиста Philippus a Ss. Trinitate, которая также давала полный обзор особых мнений в схоластике по каждому пункту доктрины, была тщательно вычитана и сравнена с более свободными метафизическими диспутами Суареса; также были рассмотрены Платон и Плотин, а также Николай Куза. С другой стороны, о более поздней философии я узнал из лучших источников, чем маленький Теннеманн, прежде всего из обширной «Полной истории» Риттера, которую я купил на аукционе; я также усердно читал Канта, а также Рейнхольда, Эшенмайера и других современных философов, которые попадались под руку, но, поскольку мне не хватало компетентного руководства, я мог лишь несовершенно ориентироваться в ней. Возникла также потребность в συμιφιλοσοφειν и дальнейшем образовании. В кругу сокурсников обсуждались метафизические вопросы и объяснялся «Opusculum de ente et essentia», который является основополагающим для томистской метафизики. Длительная переписка с тогдашним городским капелланом, а позже профессором Уфусом из Галле, которого эпистемологические объяснения Э. фон Гартмана поколебали в его прежних взглядах, побудила меня сформулировать свою позицию по проблеме, которая всегда оставалась для меня фундаментальной. С помощью схоластического различения между species intelligibilis как – говоря теперь более понятными терминами – психологическим содержанием сознания, verbum mentis как объективным содержанием суждения, имманентным сознанию, и res как «подразумеваемым» трансцендентным фактом я пытался прояснить для себя эти трудности, в отношении которых, как и многие из моего поколения, концепция действительности Лотце и его теория факта дали мне впоследствии новые импульсы. Уже тогда, в противовес наивному реализму многих представителей старой школы и феноменалистическим взглядам, которые были широко распространены в мои ранние годы, я пришел к направлениям мысли, которым позже дал эпистемологическую интерпретацию его психологии мышления, а также нашел по крайней мере некоторые точки соприкосновения в подходе «Логических исследований» Гуссерля, который, конечно, существенно отличался от него. В медленной, по-разному обусловленной форме они развились в ту форму критического реализма, которую я представляю.