Полная версия

Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1. Под редакцией доктора Раймунда Шмидта

Немецкая философия. Философия времени в автопортретах. Том 1

Под редакцией доктора Раймунда Шмидта

Валерий Алексеевич Антонов Переводчик

© Валерий Алексеевич Антонов, перевод, 2024

ISBN 978-5-0062-4758-1 (т. 1)

ISBN 978-5-0062-4759-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предисловие редактора

От того, какую философию человек выбирает, зависит, что он за человек: ведь философская система – это не мертвый предмет обихода, который можно отбросить или принять по своему усмотрению, но она одушевлена душой того, кто ею владеет».

Фихте, Первое введение в теорию науки.

Эта коллекция автопортретов живых философских личностей имеет как фактологическое, так и педагогическое обоснование. Он составляет определенный контраст со всеми «введениями в современную философию», со всеми «изложениями современных философских течений1», которые являются вторичными и которые почти всегда оказываются в заблуждении, что полностью адекватное изложение современной философии вообще возможно. Точно так же, как, несомненно, возможен рассказ о достижениях техники, отчет о современном состоянии медицинских исследований и прочее.

«То, что передает художник, – пишет Алоис Риль в своей монографии о Ницше, – и на чем основывается его действительный эффект, – это не объект его работы в отдельности или в первую очередь, а он сам в своей работе: его концепция объекта, его настроение, радость от его работы. Произведение и личность едины в каждом подлинно художественном творении». Аналогичная ситуация и с философом. Его творчество – это тоже комплекс его высшего философского опыта и тех проблем, которые ставит перед ним его среда, его время. Даже в тех произведениях современной философии, где явно прослеживается стремление оторвать мысль от личности того, кто ее мыслит, т.е. «обезличить» свое творчество, присутствует необычайно значимая личностная нота. 1

Стремление отдельных авторов рассматривать каждую из своих проблем sub specie aeter-nitatis вытекает из личности автора, является симптомом своеобразия его душевного склада. В работах наших философов также постановка проблемы и ее решение оказываются настолько тесно связанными с личностью решателя, что разделить эти два фактора было бы равносильно нарушению работы. Разумеется, не мелкие черты повседневного опыта должны оказывать широкое влияние на жизненный путь философа. «Философы имеют, – как выразился Пауль Менцер в превосходной ректорской речи, – право требовать, чтобы их учение понимали из их высшей жизни». 2

Если уже сейчас необычайно трудно нарисовать картину жизненного пути философа далеких веков так, чтобы не возникло противоречий, то насколько же сложнее это сделать в отношении живого, нарождающегося человека! Труд умершего человека завершен и говорит сам за себя. Богатство данных, относящихся к его личному опыту, было передано как руководство к его «высшей жизни», так сказать. Это относительно неизменный набор факторов, позволяющих нам судить о его творчестве, понимать это творчество с точки зрения его личности и его времени, и все же его образ колеблется в веках. Каждая эпоха и каждый историк, живущий в ней, зависят от конкретных потребностей, опираются на конкретные стандарты. Тем не менее, в ходе историографии, которая заключается в постоянном обобщении и сравнении найденных особых перспектив, могут возникать образы относительной стабильности и некой «вечности». Тем не менее, несмотря на все уверения исторического мышления и реконструкции, объективный контроль невозможен. Накопленные предрассудки, накопленные ошибки реконструкции в хорошем и плохом смысле легко вкрадываются в этот «образ вечности» и таким же образом увековечиваются, и поэтому, по мнению редактора, даже самую совершенную реконструкцию исторической личности мы должны сравнить с мифом в определенном смысле. История, которая в конечном счете является наукой и провозглашением души, – говорит Эрнст Бертрам в своем «Мифосе Ницше», – никогда не является синонимом реконструкции чего-то, что было, с максимально возможным приближением даже к той реальности, которая была. Скорее, это именно де-реализация этой прежней реальности, ее перевод в совершенно иную категорию бытия; это замена, а не создание реальности». 3

Причина этого исторического процесса обессмысливания кроется уже в наших отношениях с современниками. Вероятно, никто не в состоянии получить всеобъемлющее представление о современной философской литературе путем обширного, непредвзятого изучения источников, да и вообще всех источников, и в то же время имеет счастье находиться в таком тесном контакте с достаточным числом философских личностей, что решающие для философского развития черты чисто личного развития, внутренней жизни и характера не являются для него тайной. Тот, кто не находится в таком положении, а это более или менее каждый из нас, зависим от сведений из вторых рук и не имеет возможности исключить из своего представления о «философских течениях современности» игру случая, каприз моды дня, предрассудки рецензентов, односторонность направления и тому подобные искажающие факторы. Ведь даже те писатели, которые ставят перед собой задачу описать современную философию, редко черпают достаточно из обоих источников: из знания произведений и личностей. Слишком часто им не хватает непосредственного, всеобъемлющего, сравнительного знания всей философской литературы, и даже там, где оно примерно доступно, человек редко может освободиться от влияния своей собственной философской позиции на его способность интерпретировать чужие мыслительные процессы без предубеждения, от своих собственных стремлений и желаний, которые делают невозможным для него полное ознакомление, полное понимание и передачу творений других. Таким образом, первый шаг к фальсификации исторической реальности, к мифизации в хорошем и плохом смысле, о которой мы говорили выше, делается уже при жизни автора. Поскольку у нас нет объективного отчета о философии наших современников, поскольку мы не можем иметь такого отчета, мода того времени и капризы случая играют самые губительные игры с нашими попытками видеть и судить объективно. Поэтому понятно, что в общественном мнении играют роль ошибки самого трагического свойства, что, несмотря на всю добрую волю, «система невежества и смертельного молчания» никогда не перестанет действовать, что искренний крик одинокого мыслителя остается неуслышанным и что модные фигуры без глубины и вдумчивой дисциплины привлекают все лучи общественного внимания.

Идея этого сборника возникла из таких фактических возражений против сообщений из вторых рук. Никто, кроме создателя системы, никто, кроме самого творца мысли, не может дать отчет о «психогенезе» этой мысли. Только он знает значение отдельных этапов ее интеллектуального развития. Он один способен указать, при каких судьбоносных личностных и фактических условиях проблема стала для него проблемой, а решение – решением. Ему легче всего классифицировать себя в концерте умов своего времени и продемонстрировать историческую привязку своего мира мысли. У него тоже, несомненно, будут «ценности», и его категоризация также будет субъективной. Однако субъективный момент, который таким образом вливается в такой отчет, совершенно не похож на источник ошибок, возникающих при субъективном восприятии и сообщении литератора X, который совершенно равнодушен к философии. Напротив, поскольку в философии фактический и личностный аспекты образуют нерасторжимое единство, он является абсолютной частью той картины, которую мы обязаны составить о данной личности и ее философии. Более того, этот субъективный элемент в достаточной степени уравновешивается и нивелируется противопоставлением самых разных личностей в сборнике для тех, кто имеет в виду только судьбу конкретной проблемы и стремится избавиться от всех субъективных источников ошибок.

Такое неприятие репортажей из вторых рук накладывает серьезные обязательства на редактора этого сборника. Он тоже является источником ошибок, по крайней мере, благодаря тактике отбора, которую он применяет среди ведущих умов философского настоящего. В этом деликатном вопросе он должен оправдаться перед публикой. Однако обзор доступных на данный момент материалов сборника показывает, даже самым предвзятым, что не может быть и речи об отборе, основанном на каких-либо личных философских пристрастиях. Суровый. Сборник объединяет противоположности, хотя изначально предлагает лишь часть общей картины современной философии. Он задуман как бесконечная задача. Он должен постепенно превратиться в своего рода «энциклопедию философских личностей нашего и грядущего времени». Поскольку начинать нужно было с какой-то группы людей, имело смысл ограничиться вначале самыми выдающимися фигурами в академической философии, в той мере, в какой они достигли или уже прошли определенную вершину в своем творчестве. Разумеется, с каждым новым изданием тома эти авторы получают возможность пересмотреть свой вклад и добавить вновь обретенные этапы своего творчества, новые взгляды на уже пройденный ими путь развития. Однако это ограничение более узким кругом специализированной академической философии ни в коем случае не должно оставаться таковым. Как только здесь будет достигнута определенная полнота, последующие тома будут посвящены личностям, сфера деятельности которых включает пограничные философские области, философию права, педагогику и т.д., и, прежде всего, будут также включать автопортреты философских личностей, стоящих вне академической жизни и оказавших значительное и зрелое философское влияние. В этом отношении редактор не намерен полагаться исключительно на свои собственные суждения или предубеждения. Скорее, он просит общественность высказать свои предложения по организации публикуемой коллекции. Он постарается добросовестно изучить эти предложения и представить их на рассмотрение всех авторов. Он хотел бы, чтобы его собственный научный вкус и его философские склонности, в той мере, в какой они могут быть субъективными источниками ошибок при редактировании этой работы, были устранены.

Здесь редактор хотел бы парировать возражение, которое было высказано ему некоторыми лицами в ответ на его приглашение к сотрудничеству, будто желаемый акцент на личностном моменте в философском развитии является приглашением к саморекламе, авторскому тщеславию и демонстрации публике: «Смотрите, какой я мужчина!» Если бы публичность, американизм действительно были краеугольным камнем этого сборника, это было бы преступлением против соавторов и публики.

В его осмыслении проблемы, в развитии мысли со стороны ее создателя, в его самопрезентации так много от личности автора, что он не смог бы искоренить ее даже из своих научных трудов. Если он попытается сделать это успешно, то тот личный момент скромного отступления* за пределы рассматриваемого вопроса также заметно отразится в этих трудах. Уверенная в себе личность будет преподносить себя с осознанием, даже если в данном случае речь не идет о том, чтобы писать именно об этом. Сдержанная личность также непреднамеренно и без прикрас раскроет момент сдержанности в самоописании. Чтобы предоставить каждому автору полную свободу в этом более бессознательном представлении собственной личности, своей «высшей жизни», редактор оставил за каждым право решать, как он хочет представить психогенез своего мира мысли.

Помимо фактической, этот сборник преследует и образовательную цель. Она вытекает из тех же убеждений. Как в наш век специализации и разделения труда, позволяющий лишь очень небольшому числу людей черпать непосредственно из многих источников, человек может осознать философскую личность, быть приведенным к ней, которая своим судьбоносным развитием и уникальным состоянием души предлагает ему то мировоззрение, которого он так жаждет? Перед лицом этого чрезвычайно важного вопроса все представления из вторых рук меркнут, превращаясь в простые схемы. Только автопортреты, подобные тем, что представлены здесь, ставят под вопрос серьезного искателя. Только они дают краткий, но неискаженный фактический обзор философских достижений наших лидеров в области философии и широкую поверхность контакта с людьми, стоящими за этими достижениями. В рамках этих самоописаний ищущий вскоре обнаружит адекватную ему личность, чтобы направлять ее к прямым источникам, которые открываются перед ним в ней и через нее.

Лейпциг, октябрь 1920 г.

Доктор Раймунд Шмидт

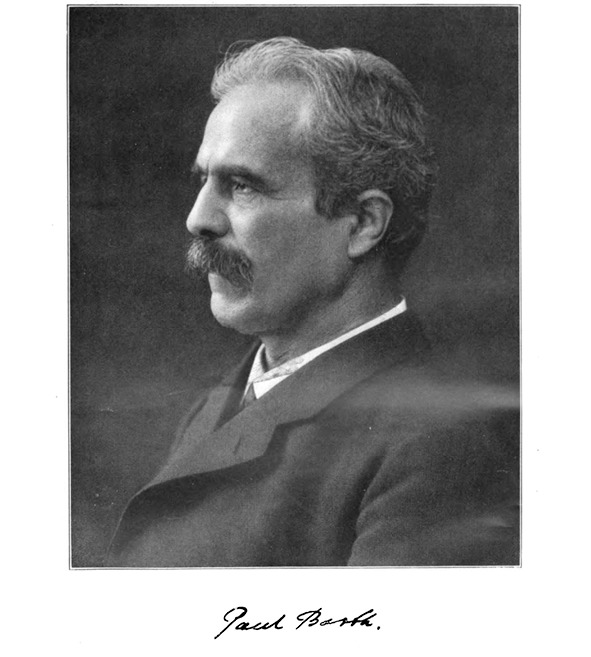

Пауль Барт

Почетный профессор Лейпцигского университета.

Если говорить о моем интеллектуальном развитии, то даже в последние годы студенчества мое стремление было направлено на полное и единое осознание всего сущего. Я считал, что это должно быть естественной целью каждого поэта и мыслителя, и был очень разочарован, когда нашел в «Мудрости брамина» Рюккерта лишь знание жизни, причем несистематическое, но никак не знание природы. Однако у меня было чувство, что это универсальное знание можно получить только из всего богатства отдельных наук, как обобщение их результатов, возведенное в высшую степень, дающее широкий, большой обзор настоящего и отсюда предвидение будущего.

Свои академические занятия я начал в 1875 году (родился в 1858 году). Большая любовь к классическим языкам и их литературе заставила меня обратиться к классической филологии. Я рассматривал ее как углубленную историю и надеялся получить глубокие знания об одной части прошлого. Я не игнорировал другую часть, историю Средних веков и современности, я хотел получить знания обо всей истории, по крайней мере, разобраться в этой половине бытия, поскольку у меня был большой интерес к естественным наукам, но мало времени. Мой план когда-нибудь получить мировоззрение, основанное на всей совокупности наук, оставался непоколебимым. Моим идеалом были те философы, которые охватывали или казались охватывающими вселенную в своих знаниях, такие как Лейбниц и Гегель. В Лейпцигском академическо-философском обществе, куда я приехал после шести месяцев, проведенных в Бреслау, летом 1876 года я прочитал лекцию о гегелевской философии истории, которую я не до конца понял, но которая захватила меня своим стремлением подвести под одну формулу все развитие человечества. Естественно, я слушал философские лекции, по внешним причинам больше с историком Максом Гейнце, чьим «famulus» я был, чем с Вундтом, а также с тогдашним приват-доцентом Рихардом Авенариусом, в которых он знакомил нас со своей теорией познания. Я также был многим обязан вышеупомянутому Академическому* философскому обществу, которое я с радостью обнаружил в Лейпциге, где сразу же стал его членом и оставался им до конца своих студенческих дней. Все проблемы философии и современные вопросы обсуждались там в горячих дебатах, тем более плодотворных, что среди нас был старший студент, Мориц Вирт, который был уже в зрелом возрасте и поэтому имел авторитет и умел подкреплять его снова и снова своими обширными знаниями и логической проницательностью, который видел свою задачу в этом воспитании молодых студентов и посвятил себя этому с большим усердием. Впоследствии он активно писал, особенно как прекрасный знаток поэзии и музыки Вагнера и последователь национал-экономиста Родбертуса, и умер в очень бедных обстоятельствах в Лейпциге в 1917 году. Он также продолжал заниматься филологией. Отто Риббек, редактор «Вергилия» и автор «Истории римской поэзии», обучал меня филологическому методу и критике. Моя докторская диссертация была посвящена использованию инфинитива у римских драматургов. Меня привлекли сцены частной жизни, раскрытые в их пьесах, и тонкое использование языка, предложенное Теренцием. Моя работа доказала, что я «понимаю ремесло», которое Карл Штумпф справедливо считает необходимым условием для философа.

Я покинул Лейпциг на Пасху 1881 года. За этим последовал год военной службы, затем четыре года (1882—1886) я работал учителем в Бреслау и Лигнице. Моя педагогическая работа давала мне много стимулов, и не в последнюю очередь потому, что, хотя я был новичком, я не получал никаких наставлений, а только учился на своих ошибках и поэтому мог наслаждаться своими собственными приобретениями. В течение этих четырех лет я преподавал во всех классах гимназии, а также в течение двух лет был членом экзаменационной комиссии Матура, так что у меня было много возможностей для приобретения педагогического опыта. Я начал карьеру учителя в надежде, что эта работа оставит мне достаточно времени для академических занятий и философского анализа. Однако я понял, что это иллюзия, и решил отказаться от этой должности, чтобы полностью посвятить себя науке. Я отправился в Лейпциг, который снова привлек меня как памятное место моих студенческих лет, и погрузился в новую работу над собственным образованием. В 1887—1888 годах в Йене я снова попытался совместить эту работу с преподаванием в гимназии. Этот год в Йене принес мне окончательное осознание невозможности такого сочетания, но также и ценный педагогический опыт благодаря искусству и личности Густава Рихтера, тогдашнего директора гимназии. Я вернулся в Лейпциг весной 1888 года, еще два года изучал естественные науки и экономику и в 1890 году получил звание профессора философии, защитив диссертацию «Die Geschichtsphilosophie Hegels und der Hegelianer, ein kritischer Versuch». (Лейпциг, О. Р. Рейсланд).

Из двух частей реальности история оставалась для меня наиболее близкой, несмотря на весь мой интерес к природе, в то время как я все больше понимал, что познание исторического мира по существу еще не достигнуто, что Гегель, несмотря на свои богатые исторические знания, видел его только с одной стороны, сверху, с идеологического птичьего полета. Я считал, что более глубокое проникновение в исторический процесс возможно лишь при условии, что человек – существо социальное, что историческим событием является лишь то, что касается не отдельного человека, а совокупности, что индивид становится предметом рассмотрения лишь в той мере, в какой он руководит совокупностью, что закон жизни общества есть в то же время закон истории, что философия истории совпадает таким образом с «социологией», социальной наукой, которую Огюст Конт и Герберт Спенсер не создали окончательно, но пытались это сделать. В частности, Гегель находил действенными только сменяющие друг друга системы идей, отдельных «народных духов», но слишком мало внимания уделял реальным факторам, особенно экономическим. Он слишком мало признавал, например, экономические причины падения античного государства и его культуры и всемирно-историческое значение Гракхов, неудача которых представлялась мне трагическим поворотным пунктом в судьбе античного мира. Увлечение этими великими деятелями, превосходившими всех античных государственных деятелей духом, характером и человечностью, побудило меня написать поэтическое изображение старшего Гракха, трагедию «Тиберий Гракх», которую я опубликовал в 1892 году и, с некоторыми изменениями, во втором издании в 1893 году. Я полагал, что проблема, касающаяся не одного, а целого народа, сочувствующая всемирно-историческая личность и всемирно-исторический кризис должны быть привлекательны для театральной публики. Меня постигло глубокое разочарование. Литературная критика была в основном благосклонна, но режиссеры, некоторые из которых также признавали ее ценность, отвергали драму «из-за темы». Она стала жертвой дурной репутации римских драм. Лишь один венский театральный режиссер, Адам Мюллер-Гуттенбрунн, в феврале 1899 года решился поставить спектакль с частично неадекватными актерскими силами. И здесь серьезная критика была благосклонна, но зрителей привлечь не удалось из-за сюжета, точнее, из-за связи между сюжетом и уровнем образования. Спектаклей было всего четыре. Все это было не только полезным для моего самопознания, но и социологическим опытом.

Социология теперь оставалась в центре моей работы, хотя мои лекции касались не только ее, но и истории философии и отдельных философов, так же как мои семинарские занятия были связаны с объяснением философских работ. Прежде всего, я хотел ознакомиться со всеми уже существовавшими социологическими попытками, основанными на различных принципах, а также с односторонними взглядами философии истории. В результате появилась книга: Die Philosophie der Geschichte als Soziologie, 1. Teil, Einleitung und kritische Übersicht. Она была переведена на русский язык в 1900 году и вышла во втором, значительно расширенном издании в 1915 году.

В этой книге, второе издание которой гораздо подробнее первого, я прежде всего попытался дать критическую историю социологии и определение ее задачи, которая – в силу сложности предмета, предлагающего столько направлений взглядов и атак – не менее противоречива, чем, например, задача философии. Более того, поскольку социология для меня – это еще и наука об истории, я должен был занять позицию по вопросу о природе исторической науки.

Очень долгое время, начиная с Тюрго, проводилось различие между предметом естественных наук и предметом истории. Виндельбанд считал, что естествознание занимается общими законами и понятиями, история – описанием отдельного человека, что естествознание «номотетично**, а история «идиографична». Однако очевидно, что детали бесчисленны, как отдельные объекты, так и характеристики каждого отдельного объекта, и поэтому любая наука становится невозможной без применения критерия отбора. Ученик Виндельбанда Г. Риккерт в качестве такого критерия хочет использовать «ценность», которую событие, личность, народ или духовное движение имеет для соответствующей культурной системы. Высшей ценностью, однако, является мораль, должное в понимании Канта, или, скорее, добрая воля, которая следует за должным. По мнению Виндельбанда и Риккерта, философия – это критическая наука об общезначимых ценностях. Риккерт считает невозможными социологию, стремящуюся установить исторические законы, и любую философию истории, которая делает то же самое. Для него «исторические законы» – это contradictio in adjecto. Вера в «единственную жертвенную научную процедуру» концептуализации и исследования законов абсурдна; в истории эта процедура бесполезна. Он вообще не должен «объяснять», а должен «судить». Поэтому Риккерт также отвергает психологию, ставшую объяснительной естественной наукой, как основу истории; он хочет, чтобы у историка была другая психология.

Дильтей хотел охарактеризовать такую психологию, подходящую для историка, противопоставив ее «описательной и препарирующей» современной психологии, которая является частично экспериментальной, но всегда «научной, объясняющей, конструктивной». Разумеется, Дильтей не может проводить свою психо-логию, не скатываясь к «научной и объяснительной», поскольку наука, которая не объясняет, никогда не может нас удовлетворить. Но и Дильтей, разработавший свои тезисы еще в 1883 году, почти за двадцать лет до Риккерта, и сам Риккерт согласны с тем, что история никогда не должна следовать научному способу познания; по мнению Дильтея, социология, которая это делает, до сих пор была лишь тем же, чем алхимия среди естественных наук.

Очевидно, что Дильтей и Риккерт правильно характеризуют процедуру работы историков. Тот, кто пишет историю, выбирает из обилия людей и событий то, что кажется ему ценным, то есть то, что он в целом рассматривает как добро или зло или как условие добра или зла. Отсюда различные направления, «тенденции» историографии. Есть католическая, протестантская, национальная (Трейчке), международная (Бакл), материалистическая (в марксизме), идеологическая (Ранке). Конечно, эта тенденция не мешает нам объяснять поступки появляющихся людей, часто делая определенные предположения об их характере, а в остальном применяя популярную психологию, не очень понимающую свои принципы.

Но такая историография – не наука, а искусство. Как художник изображает не все подряд, а только то, что кажется ему эстетически эффектным, так и историк рассказывает не все, что ему известно из источников, то есть из старых изображений, документов, надписей, монет и т. д., а только то, что кажется ему достаточно важным, при этом нельзя исключать чувство, то есть субъективное суждение. Такое событие, как, например, сожжение Сервета в Женеве, одному человеку может показаться важным для протестантизма, а другому – неважным, и поэтому один человек будет о нем широко рассказывать, а другой – упоминать вскользь. Но то, что изображает историк, он стремится воплотить в жизнь как нечто конкретное и индивидуальное, со всеми деталями, как это делает художник; он не будет довольствоваться бледной схемой. Например, в случае с Периклом он не преминет упомянуть, что у него была остроконечная голова и поэтому он никогда не появлялся на публике без шлема, даже если это не имеет никакого отношения к политической личности Перикла и к причинному контексту политических событий. Все античные историки считали себя художниками. Ведь все они, за исключением Полибия, вплетали в свои труды художественные речи, которые не были произнесены, но могли бы быть произнесены в том контексте, в котором они были написаны, и которые поэтому не научны, а эстетически ценны.