Полная версия

Игра как жизнь. Часть 3. Ярославль, 1948-1958

Третья комната стала гостиной. В ней стояли пианино, большой обеденный стол, буфет и диван с откидными валиками, на котором спал приходящий в гости Владлен. Через некоторое время туда перенесли и мой письменный стол с подаренной Аллой настольной лампой. Были и отсутствующие в современных квартирах столики-подставки с цветами или вазами. В этой комнате устанавливалась новогодняя елка, здесь я подвергался обучению игре на пианино, иногда мы там вместе обедали, но обычно это было на кухне. Однажды осенью во время совместного обеда произошел забавный случай: под столом что-то грохнулось на пол. Это был институтский фотоаппарат, который наш папа, опасаясь воров, спрятал под столом. Он приколотил тонкими реечками аппарат к столу снизу и уехал за нами в сад. После возвращения о нем забыл, пока тот не свалился на пол. Камера была сделана прочно и не пострадала.

Нечто величественное представлял собой балкон, он занимал почти весь торец дома: 2,6 на 8,8 м. согласно измерениям 24 мая 2000 года (лучше поздно, чем никогда). Мы легко катались по балкону на подростковом велосипеде «Орленок».

Первое время в туалете стоял большой ларь для картошки, а мыться мы ходили в баню. Это мероприятие у нас считалось едва ли не праздничным. Баня располагалась сразу же за махорочной фабрикой на улице Победы (сейчас она там же, но не работает, около нее построена новая мечеть). Когда-то меня еще маленького там купала мама в женском отделении, но потом нас всех троих водил в баню папа. Он покупал билет в отдельную ванну, реже в общее или душевое отделение. Вначале отмывал нас по очереди, а потом и вытирал, постепенно приучая делать это самостоятельно. По дороге в баню где-то росла картошка, папа сообщил нам ее латинское название «solanum tuberosum». До сих пор помним.

Упомянутый Павлом большой балкон стал, помимо прочего, местом регулярных фотосъемок. На одной из первых – 1955 года – я на игрушечной лошадке (рис. 99).

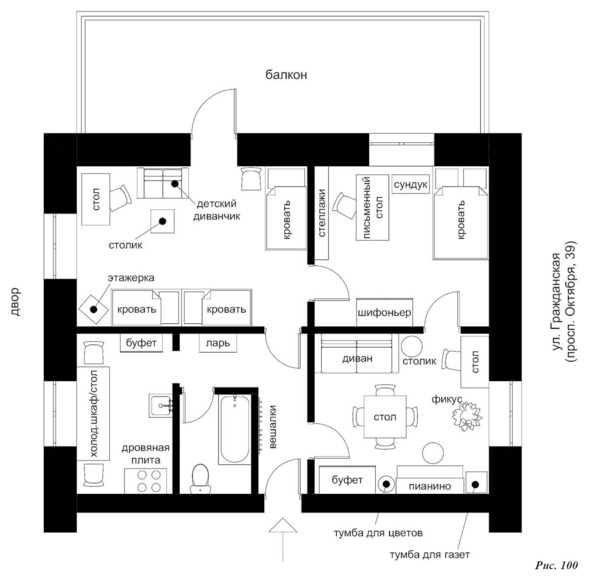

Квартиру я тоже описывал – до того, как Павел составил свои воспоминания. Но его описание точнее и полнее. Так что из своих описаний, существующих в рукописях, я сюда добавлю совсем немногое, а кое-что ещё раз повторю, но уже своими словами. Кроме того, я нарисовал по памяти план квартиры, указав примерные размеры, а племянник Коля Белкин воспроизвел его по всем правилам своей профессии архитектора (рис. 100).

Вот как я описал квартиру и мебель.

Первая комната – направо из коридора – гостиная. В ней стояли: пианино (то самое, из Днепропетровска!), диван, буфет, обеденный стол и письменный стол Павла, изящный круглый столик на одной резной ножке и подставка для цветов. Окно выходило на Гражданскую.

Вторая – самая большая – комната отдана детям: из коридора – прямо. Там стояли три кровати, стол Павлика, этажерка с книгами, а также детская мебель: диванчик, хохломской столик и креслице. Позднее появился Сашенькин письменный стол, а Павлику купили новый и поставили его в гостиную (чтобы младшие братья не мешали учить уроки). Кажется, все. Из этой комнаты были выход на балкон и окно во двор.

Третья комната – в углу, соединенная дверьми как с детской, так и с гостиной. Она же – родительская спальня. Окно выходило на балкон. В комнате стояли: папин письменный стол, сработанный собственноручно папой стеллаж для книг, сундук, сделанный дедушкой Иваном, шифоньер, вывезенный из Днепропетровска, родительская полутораспальная кровать. Сперва была старая кровать, позднее купили новую – хромированную. Павел даже помнил, как они с мамой покупали ее в магазине вблизи Московского вокзала. Потом эта кровать переехала в Кишинев. На ней суждено было папе умереть в январе 1970 года.

Упомяну стулья костромской работы – один, вроде бы, жив до сих пор и находится в Кишиневе в квартире родственников. Стулья были сделаны из березы, очень прочные. Они – шесть штук – были куплены ещё в Новоселках и, как напомнил Павел, привезены отцом вместе с детским диванчиком. И ещё одну вещь вспомню: большой ковер, лежавший на полу в гостиной, размером примерно 3 на 2 метра. Его мама купила у спекулянтов где-то в середине 1950-х. Я при этом присутствовал, поэтому смутно, но помню, что сделка происходила во дворах на противоположной стороне Гражданской, вблизи рынка. Ковры были дефицитом, стоили дорого и считались признаком достатка и предметом роскоши. Потом ковер был с нами все годы в Кишиневе. И на стене висел, и на полу лежал. Затем я перевез его в Москву… Кажется, Сашенька отвез его на дачу и он, возможно, там ещё существует. Ковры живут долго, если за ними ухаживать. А за этим ковром мы ухаживали.

Мы – дети – жили здесь легко и свободно, нам многое разрешалось. Большое пространство детской комнаты позволяло играть в подвижные игры. Среди прочего хорошо помню использование стульев и табуретов для возведения разных сооружений – «домиков». Помню, как мне разрешалось опутать нитками, разматывая катушку, вообще все пространство, протягивая «провода» поперек комнаты от кровати к этажерке, от этажерки к дверной ручке, от ручки – к другой кровати: «строил электростанцию». По завершении «строительства» надо было все разрушить, налетая с разбегу на «провода»: они рвались, покрывали собой домашнюю одежду, но главным результатом был восторг от содеянного и процесса его разрушения!

Неизъяснимым остается один памятный поступок. У мамы было красивое шелковое – крепдешиновое – платье с зелеными цветами. К платью прилагался тоненький поясок, сделанный из этой же ткани. Однажды я взял его и маленькими ножницами терпеливо разрезал на мелкие кусочки. Потом эти кусочки столь же терпеливо запихал в замочную скважину двери между столовой и кабинетом. Хорошо помню, как я это делал. Сидел под одноногим круглым столиком и старательно стриг, потом – запихивал, проталкивая кусочки теми же ножницами. Мотив поступка неясен до сих пор. (Современные детские психологи тут, конечно, оттоптались бы, рассказывая о глубинных причинах деструктивного поведения детей…) Единственное, что могу сказать, в этом не было ни мести, ни страхов. Это было актом творчества! Я точно был доволен содеянным и готов был не без гордости продемонстрировать результаты и своего замысла, и его исполнения. Меня, конечно, ругали, но не так уж и сильно. Стоит, наверное, вспомнить, что родители никогда не рукоприкладствовали. О попытке – вернее, угрозе – меня за что-то «выпороть ремнем» помню. За что – не помню, но как отец стоит надо мной с ремнем в руках, а я извиваюсь на полу, стараясь не подставить задницу, помню. Но отец так и не ударил. Повторю: он вообще никогда не бил ни меня, ни моих братьев. И мама не била. Ругать – ругала, а битья в семье не было. Самое страшное, что со мной в порядке наказания учинила мама, это угроза за что-то (опять не помню – за что именно) обжечь мою ладонь на электрической плитке. Мама даже схватила меня за руку и потащила к стоящей на столе в кухне плитке с раскаленной докрасна открытой спиралью. Это было очень страшно! Но угроза в действие приведена, разумеется, не была. Сейчас пытаюсь вспомнить, чем же я мог так прогневать матушку, что она пустилась на такие меры устрашения? Но вспомнить уже не могу…

Ещё одна «шалость» вспомнилась. Мы с Сашенькой сидим в гостиной за обеденным столом. Обед уже закончился. Мы остались вдвоем и наслаждаемся арбузом. Арбуз уже нарезан на ски́бки (так в южнорусских краях называют арбузные дольки, привилось это слово и в нашем семейном лексиконе). Делал это обычно папа, демонстрируя свое мастерство. Сперва он срезал «крышечки» – сверху и снизу арбуза, потом, удерживая форму одной рукой, другой разрезал весь арбуз на одинаковые дольки и только в самом конце позволял арбузу «раскрыться», и он, словно цветок, распадался на лепестки из скибок. Поскольку арбуз находился в миске подходящего размера, результат выглядел весьма «художественно» – как некий экзотический цветок. Мы с Сашенькой мирно лакомились арбузом, но в какой-то момент стали кидаться обглоданными скибками и увлеклись этим настолько, что быстро изгадили все вокруг: и обломки арбузных корок, и потоки сока, и семена – все было разбросано не только по столу, но и по полу. Нас за это ругали. Сашеньке попало больше: он же старший!

Папа, когда был дома, почти все время работал. Все мое детство прошло под постоянное напоминание: дети, тише, папа работает. Тем не менее внимание семье, конечно, уделял. Не помню, чтобы он, скажем, ходил по магазинам или занимался домашними делами – уборкой, приготовлением еды. Но время от времени он брался приготовить картофельное пюре и делал это с энтузиазмом и качественно. И детям он тоже регулярно уделял внимание. Рассказываю об этом в главе «Прогулки с отцом».

Продолжу описание своего погружения в картины детства.

…Ножки папиного письменного стола напоминали тыковки, вырезанные из мореного дуба. Или тюрбаны сказочных волшебников – какими их рисовали в детских книжках (фото 101 – из интернета: это не тот самый стол, но очень похожий). На столе стояла мраморная электрическая лампа на высокой ножке-колонне с молочно-белым абажуром. Была там и чернильница – куб из темного литого стекла с металлической конической крышечкой, тоже похожей на головной убор, но только клоуна, а не восточного мудреца. Рядом – пресс-папье промокашка из серого с разводами мрамора… Ещё там была кожаная папка, застегивающаяся хлястиком с кнопкой. С ней папа ходил на работу. В ней были рукописи, газеты, журналы. Папка эта, кстати сказать, мною сохранена до сих пор. На столе могли быть стопки рукописей и диссертации в дерматиновых переплетах. В том числе и папина диссертация – «Зимостойкость растений». Очень толстая. На столе был и телефонный аппарат. Стандартный, черный карболитовый (бакелитовый) телефон с диском-номеронабирателем. Если снять трубку и набрать 2-41-12 – папа на работе поднимет трубку. А за спиной был стеллаж. Папа сделал его своими руками из досок. Он их строгал и покрывал морилкой, только я этот процесс помню смутно. Полки заполняли разные книги – научные и художественные. Нижнюю полку занимали одинакового размера книги на немецком языке – подписка какого-то научного журнала за много лет в твердых корешках «серобуромалинового» цвета.

Слева от стола – окно, а прямо под окном – сундук. Крупный – больше метра в длину. На нем вполне можно было лежать или, встав на коленки, смотреть в окно. Окно выходило на балкон, который можно было бы называть террасой – из-за выдающегося размера: на ней мы катались на велосипеде. Причем могли разворачиваться, не останавливаясь: так он был широк и длинен.

За сундуком, у противоположной от стеллажа с книгами стены, стояла полутораспальная металлическая кровать с панцирной сеткой. Спинки кровати украшали уже забывшиеся в деталях украшения – всякие завиточки, финтифлюшки и балясины. А ещё в этой комнате стоял шифоньер (уже упоминал, но – повторю: для целостности описания). С двумя дверцами. Одна широкая – для отделения, в котором висела одежда, вторая поу́же, с окошечком из наборных стеклышек, которые звенели при движении дверцы. В этом отделении были полки и шкафчики для белья и всякой всячины. Из этой комнаты, называемой кабинет, вели две двери. Одна на той стене, где стеллаж, вторая – между шифоньером и кроватью. Первая соединяла кабинет с детской – самой большой комнатой в квартире, вторая – с гостиной.

В гостиной стояли диван, пианино, обеденный стол, письменный стол Павлика, фикус в кадушке, китайский лимонник в большом горшке, старинная жардиньерка (подставка для цветов) с двумя уровнями: средний использовался как полочка для газет, на верхнем стопкой лежали ноты. Кое-что из этого видно на фото 102, на котором папа наливает маме вино: это было специальным позированием для Павлика, осваивавшего тогда азы фотосъемки. Диван был самой в те времена распространенной конструкции, которую теперь можно увидеть только в кино или в музее. У дивана имелась высокая плоская спинка, завершавшаяся полочкой, а по бокам – откидные цилиндрические валики. На фото 103 мама сидит на этом диване.

И ещё один замечательный предмет там находился: круглый столик на одной ноге. Он мне казался верхом красоты и изящества: покрытый темной морилкой и лаком, он производил впечатление изделия из красного дерева. Накрывался он накидкой – тонкой сетчатой тканью темного цвета обшитой лентой. К поверхности накидки прикреплены вырезанные из фетра листья и цветы. В центре столика стояла ваза.

Часть гостиной видна также на фотографии (фото 104), сделанной Павликом в 1956 году: Сережа, то есть я, с низкой баранок на шее. Виден край письменного стола Павлика с глобусом, фикус на подставке, пианино.

Боюсь, что я утомил читателя описанием предметов… Но, признаюсь, мне нравится это делать: вспоминать и описывать. И ещё одно за собой замечаю: по мере моего собственного взросления, происходящего параллельно с многолетним сочинением этой рукописи, воспоминания шаг за шагом все более и более становятся литературой, а мемуарная рукопись – книгой. И я все больше чувствую себя писателем, а это приятное чувство.

Дом и соседи

Наша квартира в доме на Гражданский и есть «дом моего детства»: с трех до восьми лет я жил в ней. Потом появится ещё один «дом детства» – квартира в Кишиневе, в которой я прожил с восьми до сорока двух лет. Оба этих образа сосуществуют в глубинах моего подсознания и всплывают в сновидениях.

Дом в Ярославле – это трехподъездный четырехэтажный дом на 36 квартир, по три на этаже. Стилистически такие дома теперь относят к «сталинским». Дом этот стоит на своем месте до сих пор. Время от времени в последние годы мы там бывали с братьями, заходили во двор, вспоминали, прикасались к стенам, смотрели на окна, всматривались в лица нынешних жильцов, стремясь опознать кого-то из старожилов… Но этого так и не случилось: сменилось уже не одно поколение. На современном фото (фото 105) дом снят со стороны ул. Гражданской (ныне проспект Октября).

Наша квартира и наш балкон – на правой стороне дома – на фото не видны. Хорошо видна левая сторона с точно такими же (но уже застекленными) двумя балконами на третьем и четвертом этажах, опирающимися на могучие столбы квадратного сечения. Я бы рискнул назвать их пилонами. На следующем фото (фото 106), тоже современном, венчает всю эту грандиозную конструкцию уже именно «наш» балкон: видно его ограждение. Современные жильцы на третьем этаже тоже свое пространство застеклили, а «наш» пока остается открытой террасой.

В те годы и дом, и двор, и соседи были, собственно, тем миром, в котором мы существовали. Приведу воспоминания Павла, указав предварительно, что наш подъезд был третьим.

В первом подъезде нашего дома на первом этаже жили Травниковы. Отец – татарин, изрядный пьяница. Жена и ее сестра его очень боялись, мог отлупить, что время от времени и делал. Правда, однажды, получив премию, не стал ее пропивать, как обычно, а отдал жене и посоветовал купить телевизор. Так они и поступили, правда, у него вскоре пропал звук, но их вполне устраивало одно изображение. Старший сын, Герка, 1946 г. рождения, был маленьким (19 кг к шести годам), но довольно проворным. Имя младшего сына я забыл, но помню первое слово, которое он научился выговаривать, – «гад». Также внизу была квартира Русаковой. В других жили Альтовы с овчаркой по имени Жером, Фарберовы с автомобилем, на третьем этаже дядя Сережа Воронин (дворник) с тетей Зоей и собакой Кроной. Где-то там же были и Громовы с двумя мальчишками. Некоторых девочек из этого подъезда я помню очень смутно, поскольку они с нами играли мало.

Во втором подъезде первый этаж был нежилым из-за магазина, на втором жил Сережа Великанов. Их окна выходили только на улицу, а Красильниковых – во двор. Выше размещались Саксины, Каретины, Ира Глазырина и другие. В этом подъезде я впервые увидел и услышал бродячего музыканта. Пожилой, аккуратно одетый скрипач долго играл довольно грустные мелодии на лестнице между вторым и третьим этажами. Вокруг него вертелось много детей. Взрослых не помню, в том числе вознаградивших его чем-либо.

В нашем третьем подъезде на первом этаже располагались Мусабековы, они получили, как и мы, трехкомнатную квартиру, напротив них – Пахомовы. В квартире между ними (№26) жили какие-то далекие от нас люди, может быть, Максимовы. На третьем этаже трехкомнатная квартира была коммунальной. Там жила Таня Захарова с родителями, одна комната некоторое время отдавалась студенткам сельскохозяйственного института. Вначале у них бывало шумно, от этого страдал Юсуф Сулейманович Мусабеков, чей кабинет находился непосредственно под ними. Однажды он не выдержал и поднялся к ним, но претензии высказал в более чем деликатной форме. Он лишь спросил, сколько человек здесь проживает. На вопрос, для чего это ему нужно, он представился и сообщил, что хочет каждой студентке подарить 8 марта мягкие домашние туфли. Потом комнату кому-то отдали.

Отец Тани Захаровой, инженер, был большим любителем приключенческой литературы. Она занимала у них целый книжный шкаф, изготовленный по специальному заказу. Именно у него я прочитал шеститомник Майна Рида, трехтомник Александра Беляева и многие другие.

Прерву цитирование для описания фотографии 107, на которой изображены Саша Белкин, Неля Мусабекова и Герка Травников, сидящие на скамейке во дворе. Фотографировал Павлик Белкин, 1956 г.

В кв. №29 жила Дарья Федотовна. Она часто приходила к нам в гости, особенно к бабушке Любе. Мы втроем играли в карты: в «дурака» или в «шестьдесят шесть». Сейчас я уже не смогу вспомнить правила второй игры, распространенной на юге страны. В следующей квартире жил знаменитый Юрка Ильин, сын профессора. К 20 годам его развитие соответствовало 12, именно тогда он тяжело заболел психически и пребывал в Ульяновском сумасшедшем доме несколько лет. Бывал буйным, совершал побеги, иногда и далекие. Ловили его даже в Москве на Красной площади. Потом его успокоили какими-то американскими препаратами, и он стал жить с родителями, также не лишенными определенных странностей. Иногда бывала у них и жена младшего 18-летнего сына. Кажется, ее звали Тася. Юрка очень любил угощать ее вареньем. При этом приговаривал, что ему непонятен существующий обычай, согласно которому каждому брату нужно заводить свою собственную жену. Вполне хватило бы одной на всех. Фраза стала крылатой, ее не раз использовали братья, когда уже я женился, а им хотелось пошутить. Во дворе Юрка был очень заметной фигурой. Родители денег не жалели, ему купили велосипед с мотором, который он постоянно разбирал и ремонтировал. Правда, по моим наблюдениям этим заняты почти все любители велосипедов, мотоциклов и автомобилей, необязательно отягощенные шизофренией. Был у него также фотоаппарат «Любитель», получались и примитивные изображения на негативах. Физически Юра был довольно силен, легко врубал топор в столб с нескольких метров, но умственно оставался ребенком. Особенно он симпатизировал маленьким детям, в их числе и нашему Сереже.

На третьем этаже, уже под нами, жил директор института. Сначала Анисимов, а потом – Герасимов. У второго был взрослый сын. Оба директора вели замкнутый образ жизни. Напротив них жили Граменицкие. Отец преподавал также в сельскохозяйственном, мама была учительницей немецкого языка, сын Алик заканчивал школу. Сейчас он доктор медицинских наук, профессор, занимается ультразвуковой диагностикой. О нем писали костромские газеты уже в 90-х годах, рекламируя гастроли ярославского специалиста в нашем городе.

Ещё раз прерву воспоминания Павла для описания фотографии 108, на которой у входа в Ярославский сельхозинститут стоят слева направо: доц. Д. А. Великанов, зам. директора института по научной работе доц. Н. И. Белкин, доц. Б. А. Граменицкий. Продолжу цитирование.

Удивительно, но не могу вспомнить, кто же жил рядом с нами. Напротив – уже упоминавшиеся Лебедевы. Сын окончил школу и уехал учиться в Московский физико-технический, часто приезжал на каникулы.

Чаще всего мы играли во дворе в обществе Алеши Каретина, Юсика (Юсуфа) и Нелли Мусабековых, Вовы и Нади Пахомовых, Оли Саксиной, Тани Захаровой и Геры Травникова. Первые годы я дружил с Сережей Великановым, но он был на два года старше, и не все наши игры были ему интересны. Иногда мы бывали у них в гостях всей семьей, когда Великановы приглашали многих соседей. Как правило, из детей были только мы с Сережей и могли надолго уединяться. Его мама очень вкусно готовила утку и угощала нас ею дополнительно на кухне. С Пахомовыми играли меньше, так как Надя, по нашему мнению, слишком зазнавалась. Дети ее за это часто наказывали, поэтому их папа присматривал за нами из окна квартиры на первом этаже. Чаще я играл с Алешей Каретиным, который очень рано остался без матери. Она умерла от какой-то болезни – наверное, от рака – уже немолодой. Старшие брат и сестра Алеши были совсем взрослыми. В 36 квартирах дома детей проживало немало, но я перечислил самых близких. Была и компания молодежи: старшие сестры Мусабековы, Алик Граменицкий, старший брат Оли Саксиной, Гора (Георгий) Красильников. К ним приходили друзья из других дворов, в их числе была и неизвестная мне в те годы Маргарита Модянова. Этот факт был установлен несколько лет назад. Маргарита Николаевна оказалась старшим преподавателем кафедры общей физики Костромского государственного педагогического института. Несколько лет назад она вышла на пенсию. Мы с ней не раз вспоминали наш двор, она дружила с одной из сестер Мусабековых. Мир тесен!

Основными нашими играми были прятки, лапта двух видов, городки, сделанные нашим папой, «классики» на асфальте. Длительной игрой были «казаки-разбойники». Одна команда пряталась куда-нибудь подальше, а другая находила ее, читая серию записок. Первая лежала на виду, в ней указывалось, где спрятана вторая записка, во второй, как найти третью, и т.д., лишь в последней (четвертой или пятой) говорилось, где же находятся прячущиеся. С годами появился настоящий крокет, его приобрела жилищно-эксплуатационная контора (ЖЭК). Кроме того, у нас был самодельный теннис, то есть площадка, перегороженная веревкой. На ней мы играли по теннисным правилам настоящим мячом, но самодельными «ракетками» из простых досок. В «чижа» играли редко. Нередко удавалось сделать бумажного змея, обклеив прямоугольный лист тонкими щепками. Запускали его всегда в сторону школы, над гаражом. У многих были велосипеды, на которых мы гоняли по двору, выезжать на улицу нам не разрешали. В те годы для проезда по городу требовался номер, выдаваемый велосипедистам в милиции. Были и специфические проказы. Больше всего доставалось механикам гаража за забором. Наиболее смелые из нас могли туда незаметно перелезть и спрятать или стащить деталь, необходимую для ремонта автомобиля. Немалой доблестью почиталось прыгнуть на крышу уборной в углу гаража, если там находился кто-нибудь. До сих пор поражаюсь ангельскому терпению всех механиков и водителей. Относительно невинной забавой было подкладывание гвоздя на рельсы под трамвай, который его легко плющил.

Самыми близкими нашими друзьями была семья Мусабековых. Их отец, Юсуф Сулейманович, в начале 50-х годов учился в московской докторантуре. Вскоре он защитил диссертацию по истории химии, но стал доктором химических наук, что разрешалось правилами тех лет, в дальнейшем измененных. Его мать была грузинкой, отец происходил из довольно знатного азербайджанского рода и когда-то считался известным бакинским юристом. Большую часть жизни профессор Мусабеков провел в России, его дети стали коренными ярославцами, не владеющими языком предков. Тем более что их мама, Елена Ивановна, была белоруской. Они жили под нами в такой же, как у нас, квартире, но на первом этаже. Кроме четверых детей (старшие дочери Елены Ивановны от первого брака, Юсик и Нелли) с ними жила сестра Елены Ивановны, тетя Валя, которая нас недолюбливала, а мы – ее. Юсик был моложе меня на один год, мы с ним часто играли во дворе или в наших квартирах. У них было довольно много игр, развивающих какие-либо умения или знания. Примерно в 1958 году Юсуф Сулейманович привез из ГДР детскую пишущую машинку без обычных клавиш. Для печатания текста нужно было передвигать ручку влево или вправо и нажимать ее после остановки у нужной буквы. Каждому положению ручки соответствовали три знака в различных регистрах, которые переключались левой рукой. В этой машинке не было отдельных литер, все они размещались на одной круглой бочкообразной головке, которая вращалась при перемещении ручки. В дальнейшем такие конструкции стала использовать фирма IBM для пишущих машинок с различными шрифтами на сменных головках. Ходили мы друг к другу и на дни рождения, которые устраивали наши родители. Неля была на год-полтора младше Саши, первые годы она с нами не играла, так как была для этого слишком маленькой. Она ездила на трехколесном велосипеде, к которому тетя Валя изготовила картонный номер с надписями «Неля» и «Ярославль», а мы уже гоняли на подростковых. Незадолго до отъезда из Ярославля разница в их возрасте стала не столь значимой, она чаще играла с нами и даже по-детски кокетничала с Сашей.