Полная версия

Игра как жизнь. Часть 3. Ярославль, 1948-1958

Периодически мы возвращались в зал к елке и смотрели на очередных артистов. До сих пор не могу спокойно проходить мимо этого дома в Ярославле, с дорическими колоннами у входа. Именно на их примере папа еще тогда объяснял нам разницу между упомянутыми, ионическими и коринфскими.

…Мне тоже довелось получить этот «урок архитектуры» от отца. Позднее моим постоянным учителем в этой области культуры стал брат Саша, выросший до профессора архитектуры. Ему я обязан очень многим – не только знаниями, но и особым навыком: умением смотреть и видеть. Возвращаясь ко входу во «Дворец пионеров» – до революции здесь было коммерческое училище имени Ярослава Мудрого, построенное по проекту Н. Д. Раевского в 1914 году, – я бы уточнил: это все-таки тосканский ордер. Не идеальный, но – тосканский, а не дорический. Эти ордера похожи, а те, колонны, что обрамляют вход, внесли дополнительную путаницу: сама колонна гладкая, без каннелюр, как в тосканском ордере, а капитель больше похожа на дорическую. Колонны второго этажа – ионические во всей своей классической красоте (рис. 95).

В январе 1952 года отец привез из города мебель. Ею был занят почти весь кузов открытого грузовика. Сейчас я могу вспомнить только шесть березовых стульев (один из них существовал свыше 30 лет, если не более) и детский диванчик, который пришел в негодность лет через десять. Вероятно, там был буфет, а, может быть, и новые кровати. 2-го февраля мы переехали в город, непосредственно в здание папиного института.

Воспоминания Павла подошли к одному из важных рубежей всей нашей жизни – переезду из Новосёлок в город. Об этом – в следующих главах.

Ярославль

Переезд в город

Отец продолжал трудиться в институте. Свой каждодневный путь на работу – «четыре километра до трамвая» – он проделывал, опираясь на палку, поскольку ноги, вследствие поражения бруцеллезом, отказывались ходить. Отец иногда «приводил их в чувство» обливая спиртом и поджигая его. Болевой шок, вызванный ожогом, возвращал на время ноги «к жизни». Полагаю, что когда отец поступал на работу в Ярославский сельхозинститут, существовала договоренность о том, что жилье в Новоселках предоставляется на первое время, а потом дадут что-то получше. Напомню, что в те времена граждане не были собственниками квартир. Все квартиры в стране принадлежали или государству, или предприятию, а гражданам их предоставляли в пользование в порядке очереди. Очереди формировались по месту работы. Чтобы встать в очередь, надо было соответствовать неким критериям, считаться «нуждающимся», в связи с чем действовали некие «нормы». В разных городах нормы были разными – в зависимости от фактического положения дел. Например, в Москве в 1970-е годы основанием для постановки в очередь считалось менее 5,5 кв. м. на человека, а в послевоенные десятилетия – и того меньше. Таких граждан брали на учет и формировали очередь: по мере ввода в строй нового жилья, очередь двигалась. Обычно такое «движение» составляло несколько лет. Были и категории «внеочередников»: Герои Советского Союза, например, инвалиды, матери-героини и т. п. Они образовывали свою очередь, которая двигалась несколько быстрее общей.

Фактическое обеспечение жильем в пятидесятые годы составляло около 5,1 кв. м. на человека в среднем по стране. Иногда особо ценных работников приглашали на работу с предоставлением жилья сразу же. И это были не только директора или другие начальники, квартиру могли дать и учителям и врачам, если в этом населенном пункте в них была острая нужда, и возможность предоставить жилье имелась. Отец относился к «ценным работникам», и жилье ему предоставили сразу – в Новоселках. А вот улучшение жилищных условий – это уже другой процесс, и у него тоже были свои правила.

Первым этапом улучшения жилищных условий стал переезд из Новоселок в институт. Произошло это в феврале 1952 года. В маминой тетради есть запись: «Живем со 2 февраля 1952 года в институте. Из Учхоза уехали. Наконец-то». Вот и все письменные эмоции. В действительности, надо думать, эмоций было куда больше. При всей романтичности проживания в бывшей усадьбе графа Коковцева бытовые условия были крайне неблагоприятные, жить было трудно, а если учесть, что на руках было трое маленьких детей, то маме можно только посочувствовать. Но мама была хорошей женой, матерью и умела создать в семье атмосферу радости, как бы ни было трудно.

Фраза «живем в институте» означает в самом прямом смысле в институте, то есть в учебном корпусе Ярославского сельхозинститута, в котором отгородили часть коридора и поселили в аудиториях несколько семей сотрудников – из числа остро нуждающихся. Я считаю, что как временная мера такое решение квартирного вопроса было вполне нормальным. И хоть мы все – семь человек (наша семья, бабушка и няня) – жили в двух комнатах, это не было чем-то особенно плохим. Большая часть городского населения России жила тогда не лучше. А в крупных городах большинство жило в коммуналках, красочно описанных многими мемуаристами. Но страна восстанавливалась, жилье строилось, и постепенно, люди переселялись из худших условий в лучшие. Помимо прочего, жизнь в институте – это была жизнь в городе, а не в пригороде. Это означало не только очень важную возможность пользоваться магазинами, рынком и прочими благами цивилизации, но и поликлиникой. Чем матушка и воспользовалась, обратившись к окулистам по поводу замеченного отклонения глазика. Вот как медицина того времени пыталась меня лечить от косоглазия: «…В апреле-марте стали лечить глазок Сереженьке. Приняли 17 сеансов ионо-форез-электризации, но пока ничего не изменилось». С прискорбием докладываю, что и спустя многие десятилетия ничего не изменилось. А что касается ионофореза – позднее его стали называть еще и электрофорезом, – то неудивительно, что никакого эффекта он не оказал. Я и представить себе не могу, на что в этом случае рассчитывала тогдашняя медицина. Ионофорез – метод направленного переноса ионов в электрическом поле. В медицинской практике этот метод использовали, чтобы доставить ионы лекарственного вещества, растворенного в воде, в глубокие подкожные слои. Не берусь даже предполагать, какими лекарствами собирались лечить косоглазие… Впрочем, применение электричества в медицинской практике хотя и началось довольно давно, но к середине ХХ века все ещё делало первые шаги.

Жизнь в институте

То, что мы жили в главном здании Ярославского сельхозинститута, – действительно необычный факт для любой, даже экзотической, биографии. Дирекция, аудитории, лаборатории, кафедры и все прочее в этом здании продолжали свою работу, студенты приходили на занятия, работники – на работу, а мы – несколько семей – жили в отгороженном закутке. Здесь я снова прибегну к «Воспоминаниям» старшего брата, в которых это описано достаточно подробно и весьма точно. У меня тоже есть личные воспоминания об этом периоде, видимо, это мои самые первые впечатления из всего, что помню. Поделюсь ими, но сперва – цитаты из текста Павла. В нем много важных деталей и подробностей, о которых мог рассказать только он.

Ярославский сельскохозяйственный институт находился на улице Володарского, в доме №6 и занимал четырехэтажное здание из серого кирпича (сейчас там один из корпусов Политехнического института). Здание проектировалось с изрядным запасом прочности, как и все учебные заведения, которые в случае войны были или будут госпиталями. Точно такое же здание стоит на параллельной улице Мологской (теперь это улица Победы), в нем располагается средняя школа №44, в которой учились мы с братьями. Часть четвертого этажа в институте отгородили, там были устроены временные «квартиры» для преподавателей. Нас там проживало 3 или 4 семьи. Ближние к нам – Каретины, с их сыном Алешей, моложе меня на один год, я часто играл. Он довольно неплохо пел песню «Летят перелетные птицы», когда вечерами мы сидели во дворе, иногда с родителями. В другой семье тоже был мальчишка, но постарше, с ним играли реже, по моим понятиям он слишком зазнавался, а бывало, и доводил меня до слез (без рукоприкладства). Наша семья занимала две комнаты. Одна из них представляла собой маленькую аудиторию, которую полностью занимали четыре кровати по углам, стол в центре и этажерка у окна. Расстановка привычная для многих общежитий. Другая комната (кухня) являла собой часть коридора между двумя перегородками – глухой и с дверью. Окно спальни выходило в институтский двор, из коридора и кухни виднелись крыши города и моя школа. Туалет был общий в конце коридора. Унитаз с бачком надолго поразил мое воображение своим техническим совершенством. В Новоселках такого не было, а в Днепропетровске я его не запомнил.

Жизнь в институте имела множество удобств. Во дворе можно было наблюдать занятия, проводимые военной кафедрой. При особом везении студентам давали винтовки и пулемет (думаю, неисправные). В углу двора стояла давно разбитая легковая машина, однако на ней сохранились привлекательные для нас хромированные детали. Родители долго не могли выбросить их из дома. Двор окружали удобные для лазанья заборы, в некоторых местах были сарайчики с чердаками, куда мы легко пробирались. Особенно понравился чердачок над помещением с титаном, туда мы часто лазили с Вовкой Полетаевым, жившим в соседнем доме. В фасадной части двора были деревья, кусты и лужайки, на которых студенты иногда играли в волейбол. Однажды кто-то из них буквально оглушил меня мячом, которого я совершенно не заметил. Очнулся уже на руках одного из них. Убедившись, что я видимым образом не пострадал, студенты отпустили меня бегать дальше.

Самое интересное было в здании, по которому нам никто не мешал ходить. Большие стенды с муляжами домашних животных, снопы растений и прочие учебные пособия, размещенные в коридорах. Наконец, всегда можно было зайти к отцу в его кабинет заместителя директора института. В большинстве случаев он был занят, но ближе к вечеру иногда и мне уделял внимание. Почему-то не помню рядом Александра. Произвел впечатление «фокус», показанный мне папой в какой-то химической лаборатории. Назывался он «превращением воды в молоко». Действительно, папа слил две бесцветные жидкости из двух пробирок в одну, и получилась молочно-белая. Глядя на мое недоумение, сотрудники лаборатории весело смеялись, а я запомнил новое для себя слово «химия».

Иногда по вечерам папа брал меня с собой в аптеку. Там он регулярно покупал минеральную воду «Боржоми», прописанную ему врачами от язвенной болезни. Для меня такие прогулки были серьезным поощрением, особенно в хорошую погоду тихим зимним вечером по довольно ярко освещенному проспекту Шмидта. На тротуарах было много ледяных дорожек, по которым я с удовольствием катался. Убегал я от отца ненадолго, с ним было очень интересно, потому что он знал ответы почти на все интересующие меня вопросы.

Самым же интересным было посещения фотолаборатории. Отец увлекался фотографией еще с аспирантских времен. Своего фотоаппарата у него тогда еще не было, но он мог пользоваться институтским. Я его помню – большой тяжелый, кажется, немецкий «Exact», с хорошей светосилой 1:2. Папа печатал фотографии и объяснял мне то немногое, что стоило объяснять семилетнему ребенку. Иногда даже разрешал класть фотобумагу в проявитель или закрепитель, не забывая сообщать и другие названия – вираж и фиксаж. Кажется, первое из них в наше время забыто.

К этому времени я уже научился читать и писать. Считается, что я освоил чтение самостоятельно, постоянно спрашивая у родителей, где какая буква. Не уверен, что это было так, но занятий со мной явно не было. Во всяком случае, летом 1952 года я читал легко и даже выпросил у родителей деньги на покупку книжки в институтском ларьке. Называлась она «В старом городе Лахоре», читать ее было неинтересно, но уж очень хотелось что-то купить самому. До этого, годом раньше, я прочитал «Каштанку» А. П. Чехова и всю жизнь считал ее своей первой книжкой. Сохранилось и мое письмо отцу (неотправленное), который был тем летом в короткой командировке. Несмотря на ошибки можно понять, что Сережа тяжело заболел (название болезни искажено до неузнаваемости), и папа должен срочно приехать. (Фото сохранившегося письма приведено в главе «Детские болезни»: «Сереженька заболел апенгитам» – прим. С.Б.).

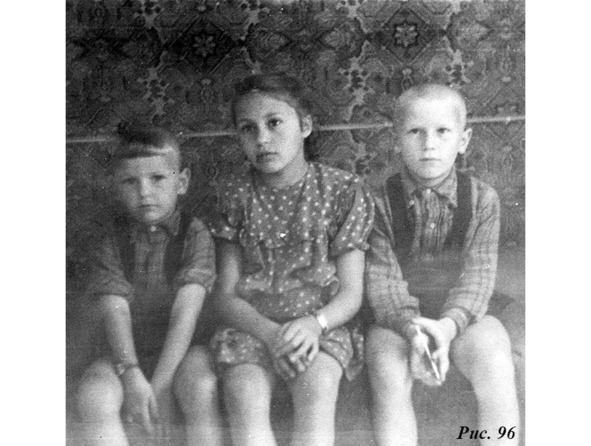

Прерву цитирование и приведу фотографии этого (1952) года. На одной из них (рис. 96) – Саша (слева), Павлик (справа) и Люда Христофорова, двоюродная сестра – посередине. На второй (рис. 97) – упоминаемая в воспоминаниях Павла няня – Галя Московцева. Продолжу цитирование.

Первые годы жизни Сергея у него была няня, она же домработница. В те годы довольно часто ими становились девушки из деревни, желающие переехать в город. Для крестьян это было не так просто, поскольку они не имели паспортов (окончательно их выдали всем только в 1979 году). Исключение составляли парни, отслужившие армию, или лица, отпущенные правлением колхоза. Для несовершеннолетних строгих правил не было, поэтому девицы, чаще 15-летние, отправлялись в город и жили в какой-либо семье на правах домработниц. После этого они получали паспорт по месту жительства в городе, устраивались на работу, иногда шли учиться и т. д. По такому же пути пошла и наша Галя Московцева, которая не только нянчила Сергея вплоть до поездки летом в Харьков, но и играла с нами. Запомнилась одна из ее частушек: «Девочка-бутончик пьет одеколончик». Вечерами мы бегали по институтским коридорам, когда они пустели. Приятным исключением были торжественные собрания, после которых выступала студенческая самодеятельность. Нелегко было выслушать отчетный или еще какой доклад директора, но приходилось терпеть, зато потом начинался концерт. Любимцем публики, в том числе и нас, был студент, хорошо читавший басни Сергея Михалкова.

Я, между прочим, этого студента, его выступления помню. Думаю, видел его в более поздние времена, когда мы уже жили на Гражданской, но продолжали бывать в институте на каких-то торжественных мероприятиях с концертом самодеятельности. Басню, которую читал студент, тоже помню: «Заяц во хмелю». В басне заяц, приглашенный в гости к Ежу, напился допьяна:

«Да что мне Лев! – кричит. – Да мне ль его бояться!

Я как бы сам его не съел!

Подать его сюда! Пора с ним рассчитаться!

Да я семь шкур с него спущу

И голым в Африку пущу!..»

Студент в этом месте начинал шататься, изображая пьяного зайца, и срывал аплодисменты. Концовка басни тоже была по-эстрадному ударной. Заяц повстречал Льва, перепугался и тут же стал изворачиваться:

«Да я… Да вы… Да мы… Позвольте объясниться!

Помилуйте меня! Я был в гостях сейчас.

Там лишнего хватил. Но все за Вас!

За Ваших львят! За Вашу Львицу!

Ну, как тут было не напиться?!»

И, когти подобрав, Лев отпустил Косого.

Спасен был хвастунишка наш!

Лев пьяных не терпел, сам в рот не брал хмельного,

Но обожал… подхалимаж.

За этим следовали оглушительные аплодисменты и выход студента-артиста на поклоны: в желто-коричневой клетчатой рубашке с коротким галстуком, длинным волосами, зачесанными назад: они ниспадали при поклонах, обнажая начинающее лысеть темя.

Повторю вслед за Павлом: вечерами, когда институтская жизнь затихала, нам становились доступны другие пространства здания. Ясно, что я бродил не один, а с кем-то из взрослых. Как и Павел, я помню пустынные институтские коридоры, стеклянные шкафы и стенды с муляжами, помню то ли чучела, то ли выполненные из папье-маше фигуры животных, помню стоящие на полу сельскохозяйственные орудия: борону, прицепную косилку с острыми зубцами и необычным железным седлом, какие-то детали других сельхозорудий…

Яркое воспоминание – спортивная штанга. В коридоре бБыл выделен уголок для занятий штангой. Она лежала, как мне помнится, не на полу, а на какой-то то ли подстилке, то ли дощатом невысоком помосте, рядом с ней – блины. Поднимал штангу, то есть регулярно этим занимался, парень по имени Лётик – кажется, сын одного из преподавателей, живших, как и мы, в институте. Видимо, это уменьшительное от какого-то «нормального» имени, возможно – Алексей: Лёша, Лётик. Запомнилась фраза, сказанная кем-то из взрослых: «Лётик – атлет!» В те времена слово «атлет» нередко произносили по-простонародному – атлёт. Так что запомнилось нечто «благозвучное»: Лётик – атлёт. Мне дозволялось катать штангу, не возбранялись и попытки ее поднять (помню это!).

В этой самой моей ранней памяти хранятся и другие отдельные эпизоды, причем без начала и без конца, то есть просто какие-то фрагменты виденного, ничем особо не примечательные. Воспроизводятся в памяти как обрывок киноленты. Иногда изображение немного мутное, не во всех частях «кадра» цветное, а иногда удивительно четкое, с мельчайшими деталями. Я буду вставлять в повествование и такие фрагменты воспоминаний. И не буду при этом заботиться о смысле и практической пользе. То есть на вопрос: «Ну кому это может быть интересно?» – я отвечаю: «Всем, а почему и зачем – не знаю и знать не хочу». Вот одно из самых ранних «видений» (ударение ставьте где хотите: любой вариант – верный).

Действие происходит в институте, в той комнате, которая была нам предоставлена под жильё. Я вижу прямоугольный стол – обеденный, наверное. Рядом со столом мама и бабушка. Они разговаривают друг с другом и со мной. Мама улыбается. В руках у бабушки огромный зеленый эмалированный чайник… Кажется, она его только что сняла то ли с примуса, то ли с керосинки… Видимо, я в этот момент у кого-то на руках по другую сторону стола – наверное, у своей няни Гали. Мама черноволосая, молодая.

И ещё эпизод: на этом столе стоит стул. На стул забирается папа и вкручивает лампочку в патрон, свисающий с потолка на витом проводе.

Всё. Конец фильма. Думаю, это было не позднее начала осени 1952 года. То есть мне чуть более двух лет. Основание для датировки одно: время переезда в новую квартиру.

Как память это хранит – я не спрашиваю, потому что память, вероятно, хранит абсолютно всё, что видели глаза. Но не всё существует в режиме надежного доступа и воспроизведения. Зачем этот эпизод находится в моей оперативной памяти, причем вот уже восьмое десятилетие кряду, – этого я не знаю. Хотя иногда и размышляю об этом…

Новая квартира

Процесс улучшения жилищных условий на переезде в институт не остановился. Институтское «жилье» вообще-то и не соответствовало никаким нормам, это было временное решение. Нормальное жилье – это квартира.

Два института – сельскохозяйственный и технологический – строили дом для своих преподавателей на улице Гражданской. Это одна их центральных улиц города, о чем свидетельствует ее дореволюционное название – Дворянская. К 7 ноября 1952 года дом был сдан, и наша семья переехала. Нам дали трехкомнатную квартиру на четвертом, последнем, этаже. Новый адрес навечно вписался в мою память: «Гражданская-39-квартира-34».

После стольких лет, трудностей и неудобств получить большую, отдельную квартиру – это, действительно, очень здо́рово. Обретение квартиры, несомненно, воспринималось родителями как долгожданное счастье! Можно было начать планировать жизнь на годы вперед, задуматься об «улучшении быта», то есть о покупке мебели, или, как тогда говорили, «обстановки». Удивительно, но мама сберегла ордер, и он по сей день хранится в семейном архиве (рис. 98):

28 августа 1952 г.

ОРДЕР №14

на право занятия квартиры в доме №39,

кв. №34, ком. №3 по Гражданской улице.

Гражд. Белкин Николай Иванович; Семья 7 человек. Работающий в: Ярославском с/х институте; в качестве: зам. директора, зав. кафедрой, доцент, кандидат наук. Занимаемая площадь: 45,09 кв. м.

Директор Ярославского

сельскохозяйственного института (Анисимов)

В Ордере указано: «Семья 7 человек…»: папа, мама и трое детей, бабушка Люба и няня Галя Московцева. Площадь в 45 кв. м. не кажется большой, но по тогдашним правилам указывалась лишь жилая площадь, то есть коридоры, кухня и санузел в нее не включались. Думаю, что квартира целиком имела не менее 70 кв. м. У квартиры было две особенности, более мне в жизни не встречавшиеся. Во-первых, размеры балкона: мы на нем катались на велосипеде «Орленок» по кругу! Длиной он был восемь метров, а шириной около двух с половиной. Вторая особенность – дровяная печка, точнее, плита, на кухне.

Новый 1953-й год мы встретили уже не в институте, а в своей новой квартире! В моей памяти об этом событии воспоминаний не сохранилось. Но, думаю, что была и ёлка, и новогодние угощения. Не запомнилось мне и то, какой квартира была в самые первые дни и как наполнялась мебелью. Я поделюсь своими более поздними воспоминаниями, но прежде прочитаем то, что описал Павел.

Ходить в школу стало вдвое, если не втрое, ближе. Обосновались мы несравнимо просторнее. Все удобства, санузел совмещенный. Ванны не полагалось, но их со временем все установили сами. На кухне была обычная дровяная печь, хотя можно было использовать примусы, керосинки, керогазы и электроплитки. Газа и электрических печей не было. Был зимний холодильник – шкаф у окна, высотой как обычный стол, имеющий отверстие в стене на улицу. Его использовали как обеденный стол. Самая большая и светлая комната с выходом на балкон стала детской, там стояли наши кроватки, постепенно их поменяли на взрослые с панцирной сеткой. Кроме кроватей были этажерка и мой письменный стол. Вначале отец принес из института какой-то списанный полуразбитый аудиторный стол, потом мне купили простенький голубой столик с одним центральным ящиком. Уроки делать за ним было нелегко. За спиной резвились братья-дошкольники, по-прежнему желающие играть со мной, а не идти гулять, как требовала мама. Этот стол простоял недолго, куда он делся, не знаю, но я его довольно сильно изрисовал чернилами. В те годы были распространены обычные перьевые ручки, которые макали в чернильницы. Иногда чернильницу-непроливайку носили в школу, чаще же чернильница была прямо в парте, а уборщица, именуемая в те годы «техничкой», регулярно подливала туда чернила из большой бутылки. Авторучки существовали в мире взрослых, в том числе и шариковые с латунными стержнями. Именно такую мы подарили папе в день рождения.

Сейчас ясно, что в те годы уроки чистописания, так мучавшие нас, оказывали очень существенное влияние на развитие координации движений и вообще умственных способностей. Стальное перо давало линию переменной толщины в зависимости от нажима, поэтому каллиграфический почерк имел гораздо больше индивидуальных особенностей и даже принадлежал к какому-либо стилю. Переход на широко распространившиеся шариковые ручки не только упростил обучение, но и обеднил письменность.

Вскоре мне купили настоящий письменный стол. Всю жизнь жалею, что мама отнесла его в комиссионный магазин, когда я учился в Москве. Стол был однотумбовый, покрытый дерматином и имел три ящика, запирающиеся на ключ. Ясно, что он был деревянным, фанерованным, ибо древесностружечных плит еще не изобрели. Радость моя была велика и неповторима, этот стол я уже по-настоящему берег и убирал в его ящиках без напоминания. Да туда никто и не заглядывал. Через три года после меня в школу пошел Саша, ему тоже купили похожий, но с четырьмя ящиками, закрываемыми одной дверцей, также с замком. Такие столы стоили 100—110 рублей. Для сравнения приведу цены тех лет. Буханка хлеба 1—2 руб., литр молока на базаре 2—3 руб., проезд на троллейбусах или трамваях: 20 коп. за одну остановку, 30 – за две и до 1 р. 80 коп. по всему маршруту. Мороженое стоило 65 копеек фруктовое, 90 коп. – молочное, 1 р. 10 к. – сливочное и 1 р. 30 к. – пломбир. Небольшое коническое «Эскимо» в шоколадной оболочке – 1 р. 10 коп. Фотоаппарат «Смена»: 80—90 рублей. Среднюю зарплату назвать не смогу, но рабочие, как правило, получали вокруг 1000 рублей, а отец – в 3—4 раза больше. Во всяком случае, фотоаппараты «Смена» или «Любитель» не были редкостью, в обычном школьном классе всегда были их обладатели, а лыжи и коньки имели почти все.

Второй комнатой была родительская, она же папин кабинет. Там стояла высокая до потолка полка с книгами, большой двухтумбовый письменный стол с толстыми резными ножками и красивой лампой (Сергей ее сберег), старый высокий комод, родительская полутораспальная кровать и дедушкин сундук у окна на балкон. Я любил лежать на сундуке около батареи и читать, когда папа сидел за столом и работал. Однажды меня отвлек его торжествующий возглас: «Выиграл!» Первый и последний раз в жизни ему удалось выиграть 1000 рублей в 2%-е облигации Государственного займа, которыми в те годы выдавали часть зарплаты. На мой вопрос, много ли это, папа ответил, что теперь мы сможем купить диван и еще останется. Осталось же примерно 400 рублей, на которые отцу купили (или сшили) костюм.