Полная версия

Русский авангард. И не только

Здание Вхутемаса на Рождественке, 11. Москва

О Музее современного искусства в России заговорили в начале 1910-х годов, но начать работу по его созданию стало возможным только в 1918 году. Было решено назвать его Музеем живописной культуры (МЖК). Василий Кандинский, один из тех, кто выдвинул эту идею и пытался ее осуществить, заявил на Музейной конференции в феврале 1919 года, что будущий музей должен показать «историческое развитие живописи с точки зрения превращения материала… в чисто живописное явление». Такой музей, по его словам, «является необходимым для масс, которые до сих пор ни в одной стране не имели собрания, могущего открыть им путь в эту область живописи, без которой полное понимание искусства немыслимо».

Конкретные дела по организации музея вели Александр Древин (первый заведующий), Кандинский (председатель Музейной комиссии), Павел Кузнецов, Александр Родченко и Роберт Фальк. Музей, после долгих споров о составе экспозиции, был открыт в Москве летом (или в начале осени) 1920 года. Заведовал музеем уже Кандинский, а в конце 1920 года его сменил Родченко.

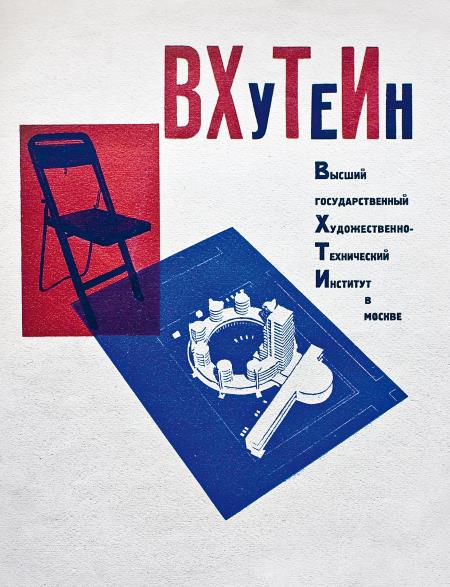

Лазарь Лисицкий. Обложка книги «Архитектура. Вхутеин. 1920–1927».

Москва. 1927

После нескольких перемен места расположения музей заново открылся в 1924 году в здании Вхутемаса на Рождественке, где была развернута большая экспозиция. Объявление у входа гласило, что музей «демонстрирует методы современной живописи и показательное собрание художественных произведений различных современных течений в плане художественной культуры». Экспозиция была построена по стилистическому принципу, то есть объединяла картины по формальным признакам: «объемная группа», «плоскостная группа», «динамическое начало», «сдвиг плоскостей» и так далее. Группы определяли сами художники, что оказалось новым словом в музейном деле. В таком виде экспозиция МЖК просуществовала до 1926 года.

Проект создания Музеев живописной культуры на самом деле Москвой не ограничивался. Петроградский музей (он назывался Музеем художественной культуры – МХК) открылся весной 1921 года и просуществовал до 1925 года. В его создании и работе принимали участие искусствовед Николай Пунин, скульптор Александр Матвеев, художники Казимир Малевич, Натан Альтман, Андрей Таран и многие другие петроградские авангардисты.

За несколько лет МХК из музея превратился в научно-исследовательскую организацию, которая не только имела собственную экспозицию и проводила выставки (например, выставка в память Велимира Хлебникова, 1923), но вела работу по изучению современного искусства.

Помимо двух столиц предполагалось создать сеть МЖК в тех городах, где уже существовали художественные училища. Но как распределять произведения искусства по этим местам? Музейное бюро при Отделе Изо было призвано эту задачу выполнять. Оно закупало у художников их работы и рассылало по нужным адресам. Планировалось открыть музеи нового искусства по всей стране, а будущие художники на живых примерах должны были учиться современным художественным приемам.

Бюро возглавлял Александр Родченко, а в закупочную (музейную) комиссию вошли Александр Древин, Василий Кандинский, Павел Кузнецов, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Василий Милиоти, Владимир Франкетти, Александр Шевченко.

Уникальная деятельность Музейного бюро – в трудных бытовых условиях того времени – поражает и сегодня. На протяжении трех лет было закуплено у художников около двух тысяч произведений, главным образом авангардного направления. Их отправляли в десятки городов России.

Сами закупки тоже были уникальны. Впервые в мире покупателем современного искусства становилось государство. Знаменитый «Черный квадрат» был приобретен у Малевича в 1919 году для московского МЖК. Практически это было первое произведение, проданное Малевичем кому-либо.

Заседание физико-психологического отделения РАХН (с 1925 года – ГАХН). В центре сидит Василий Кандинский. Москва. 1921

Научное осмысление искусства – еще одна, совершенно новая сфера деятельности художников-авангардистов. Движущим механизмом этого процесса был Василий Кандинский. Достаточно вспомнить его текст «О духовном в искусстве» – одно из первых основополагающих исследований современного искусства.

В 1919 году вокруг Кандинского возникает группа художников (Родченко, Степанова и другие), которые ставят цель исследовать «основные элементы отдельных искусств и искусства в целом», а также выявлять «закономерности воздействия произведений искусства на человека». Сначала группа называлась «Советом мастеров», а весной 1920 года стала Институтом художественной культуры (Инхук). Оригинальность исследований заключалась в том, что они проводились в основном художниками и ими же проверялись на практике.

Однако расхождения между Кандинским и группой молодых, возглавляемой Родченко, привели к расколу Инхука. Кандинский покидает Инхук и создает Государственную академию художественных наук (ГАХН; академия была закрыта в 1928 году как антимарксистская организация). Одновременно в Инхуке формируются разные «рабочие группы», среди которых зарождается движение конструктивизма.

Петроградский Государственный институт художественной культуры (Гинхук), функционировавший с 1924 по 1926 год, занимался схожими исследованиями. Его директором был Малевич, нашедший здесь возможность для своих научных исследований.

Гинхук создал новый тип творца – «художника-ученого», а термин «новейшие течения» стал синонимом современного искусства. Пять отделов Гинхука возглавляли, кроме Малевича, Михаил Матюшин, Павел Филонов, Владимир Татлин и Павел Мансуров. Исследования велись в самых разных направлениях – физиология восприятия художественной формы, методология науки об искусстве, формирование и история современных художественных стилей. Работали лаборатории цвета, формы, материала. Однако в 1926 году, в результате различных интриг, и это авангардное по духу и форме учреждение было закрыто.

Для большевистской власти авангардное искусство было чуждым и непонятным. Власть этого искусства не понимала и тем более не ценила. Но в первые послереволюционные годы большевики его терпели и даже использовали в целях агитации и пропаганды. Альянс власти и авангарда продлился недолго.

И все-таки современное искусство находилось на службе у государства и сотрудничало с новой властью. Как случилось, что авангардистам были доверены бразды правления искусством? Их согласие и даже желание понятны – из объекта насмешек они в мгновение ока превратились в силу, облеченную огромными властными полномочиями. А вот сама политическая власть, то есть большевики, как допустила такое? Дело, вероятно, в том, что о современном искусстве у большевиков никакого представления не было вообще. Тот факт, что некая сила рушит старые устои в культуре и возводит новые, был им на руку, соответствовал их политике. Машина работала, а в детали они не углублялись. Но постепенно недовольство власти росло. Конфликт левых художников с Пролеткультом и комфутами (эти объединения пытались всеми возможными способами сформировать «пролетарское» искусство) привел к реорганизации Наркомпроса. Проект, написанный Владимиром Лениным, был принят на пленуме ЦК РКП(б) 8 декабря 1920-го и опубликован в качестве декрета 15 февраля 1921 года. Ленин тогда же просил найти «надежных антифутуристов». Функции Наркомпроса были переданы Главполитпросвету во главе с Надеждой Крупской, заведующие всеми отделами были заменены. Вот что писала Крупская: «Я боюсь, что Наркомпрос не сделает из искусства того могучего орудия воспитания коммунистических чувств <…> каким должен был сделать. <…> На сцену выдвинулись с особой силой футуристы, выразители худших элементов старого искусства <…> ощущений крайне ненормальных, искаженных». Эти слова демонстрируют полное непонимание нового искусства и, конечно, были обусловлены отношением самого Ленина, который к футуризму, по свидетельству Луначарского, «относился отрицательно». После 1921 года советская власть начала целенаправленно уничтожать все культурные достижения авангарда.

Первая отчетная выставка Отделения органической культуры Гинхука. Слева руководитель отделения Михаил Матюшин. Петроград.

1924

Если масштабность нововведений авангарда в области культурного строительства поражает, то чисто художественный аспект – поиски новых форм – дает несколько другую картину. Дело в том, что авангардное искусство к середине 1910-х годов все новые формы уже создало, открыло, изобрело. Все, что было суждено сказать нового, было сказано. Задача художников состояла теперь в том, чтобы развивать созданное и адаптировать новые художественные формы к реалиям жизни. Произошедшая социальная революция предоставляла, как казалось многим, уникальные условия для реализации идей, рожденных новым искусством. Появлялась иллюзия реализации того, что на самом деле в условиях того времени было совершенно утопичным и нереализуемым, например татлиновский проект «Памятника III Интернационалу».

Художники снова, в соответствии со своими интересами, объединяются в новые сообщества. После Февральской революции, весной 1917 года в Петербурге и Москве организуются два мощных художественных союза.

Петербургский «Союз деятелей искусств» включает в себя более двухсот объединений (художественных, литературных, театральных и общественных), среди которых были и авангардные («Свобода искусству», «На революцию», «Искусство. Революция», «Свободная мастерская», «Молодое искусство»).

«Профессиональный союз художников-живописцев Москвы» делится на три федерации – «Старшую», «Центральную» и «Молодую (левую)». В «Старшую» вошли передвижники и «Союз русских художников», в «Центральную» – мирискусники, «валеты» и «хвосты» (без Ларионова они наконец смогли объединиться), а «Молодую» возглавили Татлин и Родченко.

В марте 1918 года состоялась масштабная выставка Профсоюза – в ней приняло участие 180 художников и было показано 740 произведений! Еще до открытия выставки «Молодая» федерация настаивала на выходе из Профсоюза, особенно когда в нее перешли «валеты» и «хвосты». В итоге в июне 1918 года левые художники покинули Профсоюз и образовали «Ножив» («Союз художников-живописцев нового искусства»). Они заявляли, что «Союз ставит себе целью объединение всех художников-живописцев нового искусства на почве охраны профессиональных интересов, создает необходимые… условия для всестороннего и свободного развития творчества, а также защищает идеи нового искусства и живописи и во всех других областях творчества».

Такой баланс художественных сил сложился в результате Февральской революции. После большевицкого переворота левые обретают большую силу. Беспредметная живопись становится культовым явлением и захватывает всех левых художников. Возникают серьезные дискуссии, особенно острые – между Малевичем и Родченко, как представителями двух поколений беспредметников. Малевич отстаивает супрематизм, а Родченко – беспредметное творчество. Каждый по-своему доказывает свое превосходство: Малевич пишет картины в стиле «белого супрематизма», Родченко в противовес создает композиции «Черное на черном».

По прошествии ста лет можно сказать, что эти споры касались в первую очередь вопросов лидерства, а не принципиальных стилевых позиций. Сегодня понятно, что и супрематизм, и беспредметное творчество были ступенями эволюции геометрической абстракции.

Цветопись – еще один вариант беспредметности – связан с последним годом жизни Ольги Розановой. Она неудержимо хотела преодолеть каноны супрематизма и называла свои последние картины «преображенной» живописью с «распыленным колоритом». Очевидно, что Розанова стояла на пороге новых живописных открытий, но ранняя смерть прервала ее поиски.

Конструктивизм зарождается в мастерских ГСХМ-Вхутемаса, и к 1920 году направление приобретает широкий размах. Студенты-вхутемасовцы организуют «Общество молодых художников» (Обмоху) и устраивают несколько выставок, где показывают не только живопись, но и трехмерные конструкции. Татлин проектирует «Памятник III Интернационалу» и строит модель этого грандиозного здания-монумента, призванного воплотить триумф техники. Родченко плодотворно работает над созданием пространственных конструкций. В 1922 году Константин Медунецкий и братья Владимир и Август Стенберги организуют группу «Конструктивисты» и пишут одноименный манифест.

Дискуссия о композиции и конструкции, которая ведется и в Инхуке, и во Вхутемасе, приводит к победе сторонников «производственного искусства». Некоторые художники отказываются от живописи как таковой и направляют свои усилия в производство: дизайн мебели и предметов быта (Татлин и Родченко), проектирование тканей и одежды (Попова, Степанова), полиграфию (Эль Лисицкий, Родченко), роспись посуды (Суетин, Чашник), фотографию (Родченко). Конструктивизм находит мощное воплощение в сценографии (Попова, Веснин, Экстер). И, наконец, шагает в архитектуру (проекты 1920-х годов Николая Ладовского, Александра Веснина, Константина Мельникова, Ильи Голосова).

Вторая выставка Общества молодых художников (Обмоху).

Москва. 1921

Художники авангарда, завоевавшие известность в дореволюционный период, в конце 1910-х годов «обрастают» учениками, верными единомышленниками. Вокруг Малевича, Матюшина, Филонова и даже индивидуалиста Татлина складываются «школы».

Самая известная и многочисленная – витебская. Ее начало было положено Иегудой Пэном, открывшим в Витебске частное художественное училище. Там учились Марк Шагал, Лазарь Лисицкий, Осип Цадкин и другие будущие знаменитости. В 1918 году Шагал вернулся в Витебск как уполномоченный Наркомпроса. Главной его задачей стала организация Народного художественного училища. Мстислава Добужинского, известного мирискусника, Шагал пригласил на должность директора. Скоро сложился и мощный преподавательский состав – Иван Пуни, Вера Ермолаева, Нина Коган, Лазарь Лисицкий и даже Иегуда Пэн. Сам Шагал возглавил живописную мастерскую.

Преподаватели Витебского народного художественного училища.

Слева направо сидят: Лазарь Лисицкий, Вера Ермолаева, Марк Шагал, Иегуда Пэн (пятый слева). Витебск. 1919

Но училище просуществовало недолго. В соответствии с духом времени, оно было реорганизовано весной 1920 года по образцу ГСХМ. А незадолго до этого приехавший в Витебск Малевич (его пригласил Лисицкий) довольно быстро занял среди преподавателей место лидера, оттеснив Шагала, который в итоге уехал в Москву.

В феврале 1920 года под руководством Малевича образовался Уновис («Утвердители нового искусства») – школа современного искусства, объявившая супрематизм вершиной живописной эволюции. Уновисцы использовали изображение черного квадрата как знак принадлежности определенной касте – он прикреплялся на рукава их одежды. Ядро школы состояло приблизительно из сорока художников, среди которых Вера Ермолаева, Николай Суетин, Лазарь Хидекель, Илья Чашник, Лев Юдин, Анна Лепорская, Константин Рождественский.

Казимир Малевич и члены Уновиса перед отъездом в Москву на 1-ю Всероссийскую конференцию учащих и учащихся искусству.

Витебск. 1920

Именно эти ученики и единомышленники Малевича летом 1922 года последовали за ним в Петроград и стали его сотрудниками в Гинхуке. Вместе с ним они трудились над внедрением идей супрематизма в архитектуру (архитектоны) и разрабатывали проекты будущих околоземных городов-спутников (планиты).

В 1928–1929 годах Малевич, недавно возвратившийся из Германии и теперь занятый устройством обзорной выставки своих работ, открывает новое стилевое направление. Позднее оно получило название «постсупрематизм» (а также «живописно-пластический реализм»), но суть его состояла в противостоянии супрематизму и в обращении к фигуративности. Этот стиль, порожденный суровыми временами сталинской тирании, пытается говорить об окружающей действительности иносказательным языком. Парадоксальным образом он сравним с европейским сюрреализмом и четко вписывается в эволюцию европейского модернизма. Сравнение подтверждается словами Малевича, сказанными в начале 1930-х годов: «…в настоящее время примкнул бы к сюрреалистам».

Что касается школ других мастеров, то они, вопреки враждебности критиков и травле за «формализм», продолжают существовать на протяжении 1920-х годов. Михаил Матюшин и его верные ученики (Борис, Ксения, Мария Эндер и другие) в «Отделе органической культуры» Гинхука изучают «природу и мир как единый целый организм» и в своей работе следуют ее законам. Их исследования цвета и формы длились вплоть до начала 1930-х годов и завершились изданием книги «Справочник по цвету. О закономерности изменяемости цветовых сочетаний» (1932).

Школа Филонова (или «Мастера аналитического искусства») сложилась только к середине 1920-х годов. Главным творческим принципом, который проповедовал Филонов, была «сделанность» картины. Сама картина воспринималась как природное явление, «взрастающее» по мере работы над ней художника.

Филонов неоднократно подвергался нападкам критики, а в 1929 году пережил трагическую ситуацию, когда его персональная выставка провисела больше года в залах Русского музея, но так и не была открыта для публики.

К середине 1920-х годов авангардное движение по ряду многих – художественных, политических, социальных и других – причин утрачивает массовость и масштабность.

Приемам авангарда официально еще позволялось существовать в сфере дизайна международных художественных выставок. Ученики Малевича Николай Суетин и Константин Рождественский разрабатывали проекты оформления павильонов СССР на Международной выставке 1937 года в Париже и в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Но и там конструктивизм и супрематизм были «разбавлены» неоклассикой и обретали черты имперского стиля.

Самой стойкой из авангардных достижений оказалась система образования, созданная в ГСХМ-Вхутемасе. В ней традиции авангарда не столько сохранялись, сколько видоизменялись, причем в соответствии с эволюцией европейского модернизма. В результате в советской живописи второй половины 1920-х – начала 1930-х годов сложились свои варианты метафизической живописи, сюрреализма и неопластицизма, а также продолжали развиваться примитивизм и экспрессионизм. Это был скрытый модернизм, который о себе почти не заявлял и был незаметен на фоне громогласных достижений социалистического реализма.

Большинство художников-авангардистов – из тех, кто пережил годы сталинского террора, – покинули передовые позиции искусства и ушли в другие сферы – монументальную живопись, книжную иллюстрацию, кино, театр, а иногда и просто в подполье. Они хранили традиции авангарда и, по мере возможности, иногда к ним обращались. Некоторые великие – Малевич, Татлин или Филонов – казались забытыми, но они оставались верны своим идеалам и авангарду буквально до самой смерти.

История авангарда, как главного направления в русском модернизме, завершилась. Но традиции остались – они были обращены в будущее.

Импрессионизм через призму авангарда

В 1932 году Казимир Малевич в своей статье «Практика импрессионизма и его критика», оригинал которой хранится в РГАЛИ, заметил: «<…> кажется, что больше об импрессионизме писать нечего. Все его нутро вывернуто наружу, так что для всякого становится видной вся жизнь, все думы, и вся работа импрессионистов, и все результаты этой работы». И тут же опроверг собственное предположение: «Но оказывается, что исследование все же не окончено, ибо каждый год приносит нам новые итоги».

Это высказывание Малевича могло стать эпиграфом к выставке «Импрессионизм в авангарде», поскольку ситуация с «новыми итогами» продолжается и сегодня. Исследовательская мысль охватывает все более широкие исторические периоды, а художественная эволюция сама открывает внутренние связи стилевых направлений. Даже биографии отдельных художников изобилуют примерами этих внутренних связей, когда панорама смены стилей, охватывающая многие десятилетия, проецируется на биографию отдельно взятого художника и становится частью его собственной эволюции. Подобная ситуация характерна для всего русского модернизма и в особенности для авангарда.

Зарождению модернизма – во Франции в 1860-е годы – способствуют существенные изменения в художественной среде. Меняются, в частности, положение художника в обществе, отношение его к зрителю и зрителя к нему.

Важное событие происходит в 1865 году, когда перед публикой Парижского салона предстает «Олимпия» Эдуарда Мане, написанная за два года до этого. Картина, ставшая знаком наступивших глобальных перемен, буквально взрывает французское общество. Атмосфера скандала и полного неприятия картины формирует типологию отношения общества к новому искусству. Нежелание понимать и вытекающее из него отрицание на долгий период определяют взгляды общества на современное искусство.

Однако рождение новых живописных форм связано все же не с Мане, а с его младшими современниками – импрессионистами. Расцвет импрессионизма приходится на 1880–1890-е годы, но уже с конца 1880-х ему «наступают на хвост» новые стилевые направления. На передовые линии выдвигаются постимпрессионисты – Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген. А с середины 1900-х годов воцаряется новое живописное направление – фовизм. С ним связаны имена Анри Матисса, Альбера Марке, Анри Дерена. Влияние фовизма было огромным, оно охватило и европейских, главным образом немецких, экспрессионистов, и начинающих русских авангардистов.

По следам фовизма движутся художники, перевернувшие уже устоявшиеся в фовизме представления о художественной форме.

Снова происходит вытеснение одного стиля другим: внутри фовизма формируются художники, которые коренным образом меняют отношение к художественной форме. Пабло Пикассо и Жорж Брак, начинавшие как фовисты, в середине 1900-х годов «придумывают» кубизм. Они окончательно разрушают традиционные каноны и задают искусству совершенно новые задачи. Расцвет и зрелость стиля – аналитический и синтетический периоды кубизма – первая половина 1910-х годов.

Эволюция французского искусства длиной почти в пятьдесят лет, от «Олимпии» Мане до «Авиньонских девиц» (1907) Пикассо и «скрипок» Брака (1912–1913), превратилась, в представлении русских художников, в своеобразную модель: «импрессионизм – постимпрессионизм – фовизм – кубизм». При всей своей упрощенности эта модель укоренилась в русском художественном сознании и стала образцом прежде всего для художников-авангардистов.

Подавляющее большинство из них было знакомо с французским искусством. Более того, многие изучали французов. Возможности для этого предоставляли московские коллекционеры, и прежде всего Сергей Щукин – его галерея по определенным дням открыта для публики. Студенты Московского училища живописи, ваяния и зодчества были постоянными посетителями коллекции, о чем сохранилось немало благодарных воспоминаний. Кроме того, в Москве, Петербурге и других городах с конца 1900-х годов постоянно устраивались выставки с участием русских и европейских художников – от салонов «Золотого руна», салона Владимира Издебского и до «Союза молодежи» и «Бубнового валета». И наконец, сама столица Франции – Париж – была открыта для всех художников, и будущие русские авангардисты постигали там азы современного искусства в многочисленных «Академиях».

Французское влияние на ранних этапах формирования русского авангарда было подавляющим и всеобъемлющим. Начинающие авангардисты эволюционируют по «французской модели» – от импрессионизма через постимпрессионизм и фовизм к кубизму. Список ищущих и идущих в этом направлении художников достаточно велик; его возглавляют известные персоны – Казимир Малевич, Михаил Ларионов, Наталья Гончарова, Давид Бурлюк.

Но в искусстве русских авангардистов есть одна особенность, которая, правда, обнаруживается и у некоторых европейских модернистов – у Пикассо, например. Особенность состоит в том, что жизнь одного художника вмещает в себя несколько стилевых периодов. Таким образом на преодоление и усвоение французской полувековой модели русскому мастеру достаточно нескольких лет, после чего он уже движется по своему пути, создавая собственные «-измы». Французская модель служит своеобразным трамплином.

Историю «бытования» импрессионизма в русском искусстве следовало бы разделить на два отдельных, но взаимосвязанных явления – история стиля в русском варианте и стиль как часть «французской модели». У некоторых мастеров они пересекались и сливались воедино.