Полная версия

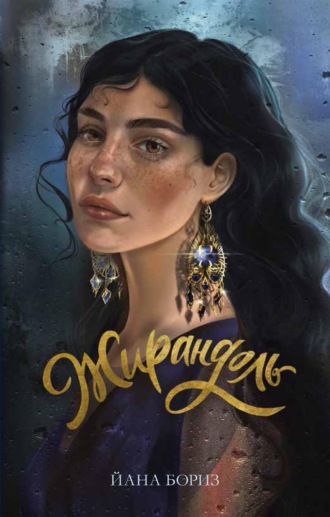

Жирандоль

– Как кстати, Платоша, сейчас ох как нужны толковые приказчики, в таком антагонизме… – Купец сидел за широким рабочим столом в своем кабинете, заваленный бумагами по лысеющую макушку. – Цены начинают расти, германские толстосумы теперь отойдут в сторону, наши выйдут на передовую авансцену. Надо поспевать, Платон Николаич, ковать капиталец, пока кузня горяча, ах, как горяча.

По дороге к знакомому дому Платон все гадал, сразу ли посвататься или обождать до лучших, мирных времен. Решил погодить. А вдруг с ним что случится? Как тогда невеста? Зачем привязывать ее нежную судьбу к своей потрепанной и загрубевшей? Даст бог, будет он в почете и с деньгами, тогда все сладится у них. Почему-то, рисуя себе ее закругленный подбородок, синеву сонных, полуприкрытых глаз, воспитанный платок на стыдливых плечах, он верил, что именно так все и будет.

Сейчас Тоня с Екатериной Васильевной ждали в гостиной, пока мужчины наговорятся о делах. Впереди тот самый званый обед, что он пропустил два с половиной года назад. Тополь за окном заметно вытянулся в его отсутствие, в комнатах стало темнее и прохладнее. В прихожей появился новый сундук, а на лбу Пискунова – незнакомая морщинка. Платон выдохнул и ответил на многословную тираду:

– Да пустое, Иван Никитич, я на фронт ухожу, от меня подмоги пока не предвидится… Вот такая акробатика.

Глава 4

Дымная и бранчливая колесница большой войны, не разбирая дороги, катила по большой и плохо организованной империи, давила всходы и человеческие судьбы, пачкала бальные робы и парадные мундиры. Сенцов оказался на фронте только в разгар слякотной зимы, под влажным севастопольским ветром, обещавшим море и беззаботность, а на деле угощавшим бесконечными простудами. Пока добирались, было весело, шутили, мол, приморскую жизнь поглядим, лихих русских витязей турецким барышням покажем. Когда прибыли под обстрел линкоров и крейсеров, веселье куда-то подевалось. Десятки верст окопов, блиндажей, насыпей, рвов, траншей и прочей хитрой фортификации выкопал Платон своими руками, по колено в грязи, под дождем и под прицелом.

– А лопатным войскам медали дают? – спрашивал бойкий на язык Тарасов.

– Ага, дают ядрышком от пушечки, потом штыком догоняют и снова дают, – в тон ему хихикал пожилой матерый Сачков.

Мечта о Тоне и лавочке отодвигалась все дальше. Сенцов думал, что крайняя точка их разлуки – отбывший с курского вокзала поезд с каторжанами в почти забытом 1912-м. Оказалось, то была шутейная акробатика. Тогда не мокли ноги, обещая лихорадку, не гремело за каждой кочкой, не шибал в нос смрад разлагавшихся лошадиных трупов. Он прекрасно помнил, какая пышная поздняя весна бушевала за окном, как она подкрадывалась к самым рельсам заливными лугами. А потом сотворился бум-перебум, тарарам, кавардак и скандал. И Ольга Белозерова смотрела огромными глазами и протягивала руку. А он не пошел. За ней не пошел. Хоть и неимоверно хотелось. Сбежать – это свобода на один раз, а как бегать всю жизнь? От одной сыскной части до другой, от тюрьмы до пересылки? Не лучше ли отмучиться положенное и вернуться чистым, затолкнуть соскочившее колесо жизни обратно на ось телеги? Иван Никитич пообещал, что место ему сыщется, и Антонина… Нет, податься в бега, в преступники – это не для него. Он не революционер какой-нибудь, кому лишь бы крушить, песен он не пел, с красной тряпкой не маршировал. Ему бы лавочку да Тонечку с пирожками. Не по пути им с Ольгой и товарищами. Так и остался в полупустом вагоне дожидаться, когда выйдут наружу запертые в соседнем конвойные, пересчитают негустой остаток арестантов и повезут дальше.

Все, кто не последовал за беглецами, получили разного масштаба милости: от полной амнистии до замены сурового наказания на более мягкое, например поселение вместо каторги. Платон тоже причастился от щедрот российской Фемиды и провел два года на поселении вместо четырех на каторге, помогал бабе Симе лепить бессчетные пельмени, которыми можно бы, казалось, пол-Курска накормить от пуза. Пельмени заговорщически закругляли ушки, прятали сытенькие пузики за аккуратную складку краев и отправлялись зимовать в сарай на долгие зимние месяцы. Сибиряки предпочитали делать масштабные запасы, чтобы не мусолить каждый день кровяные ошметки размороженного мяса, не брызгать мукой, а р-р-раз сразу в горшочек – и готово угощенье.

Тогда, в самом начале, два года казались вечностью, а четыре – вообще пропастью, где проще сгинуть насовсем, чем выползти назад к краю Гостиного двора. Теперь же, когда холодные зимы и короткие лета остались позади, Платону казалось, что и недолго вовсе, что нестрашно, он даже скучал по хлопотливой бабе Симе с ее несушками, по долгим разговорам с вежливыми политическими, все ищущими небывалой правды и теряющими самое дорогое – жизнь, молодость, силы и семьи – в этих бестолковых поисках.

На обратном пути он сидел в набитом под завязку вагоне, в правый локоть упирался принципиальный клюв жирного гуся, в левый – аппетитный бок молодухи в синей юбке. Под ногами детишки играли в кости, вагон немилосердно качало, кости ни в какую не желали стоять на грязном полу, норовили укатиться под полки, затеряться среди сапог, ботинок и лаптей, но пацанята упорно их находили и снова пускали в игру. «Как судьбы людские, – подумал Платон, – собираются встать на один бок, чтобы поудобнее, повыгоднее, а их трясет и толкает, куда придется, в мешанину, в птичий помет, в подсолнуховую шелуху».

Жалелось ли, что не побежал без оглядки за Ольгой, за ее бунтарской красотой? Если честно, то немножко было. Так мотыльки тянутся к огню, хоть и чуют в нем погибель, так сурки завороженно смотрят на змей, обещающих шипением скорую смерть и покой. Нет, человеку так не положено.

Игравшие в кости мальчишки высадились на каком-то безликом перроне вместе со своими мамками, дядьками, гусями и шляпными коробками. Кости попрятали в недырявые карманы, если таковые нашлись, а то и вовсе растеряли в вагонной толкотне. Так и судьбы катились не пойми куда и зачем, вместо того чтобы уютно греться под мышкой, впитывая запах детского пота и ворованных с прилавка дешевых леденцов.

Военные будни не шли в пример дисциплинированным пельменям бабы Симы. Здесь быстро привыкали, что вожжи судьбы далеко не в собственных руках, что ими правил злой фатум и за любым поворотом могло поджидать увечье или смерть, навсегда отрезав от дома, от лавки, от Тони. Может, все-таки и стоило уйти тогда с Ольгой? Если уж жизнь выдастся короткой, пусть будет хотя бы яркой. Это долгую хочется смаковать, как чай с вареньем, а короткую можно и просто спалить в очаге. Но часики по-прежнему не умели шагать в противоположную сторону, поэтому он кряхтел и воевал дальше: наступления, отступления, засады, окопы, сиденье без дела.

Среди солдатни встречалось немало недовольных, тех, кто вечно бухтел закипавшим самоваром, но так ни разу и не пролился кипятком. Им и дома не жилось всласть, и войнушку они ненавидели. Но были и заядлые социалисты, которым хоть пушки, хоть офицерские розги – лишь бы «Интернационал» петь. Таких Сенцов сторонился, но не они его.

– В от ты, товарищ, крепкий, цельный, а почему не вступаешь в борьбу за права угнетенного класса? – По вечерам его уголок в блиндаже облюбовал пылкий молодой рабочий из Петрограда, Леонтий или Леонид, в общем Ленька, с подергивающимся уголком красноречивого рта и зелеными, как будто пьяными глазами.

– Потому что я из приказчиков, купеческие мы, куряне, – объяснял Платон не в первый раз, новых аргументов у него не находилось, поэтому повторял заученное.

– А разве купечество – не те же угнетатели? Разве вы не наживаетесь на нуждах простого народа? Не жиреет твой купец на горькой рабочей копейке?

– Нет, мы табаком торгуем. Куда работяга за махоркой потопает, как не к купцу? Да мы и сами из крестьян.

– Тем более тебе близки народные чаяния. Разве мужику не хочется побаловаться заморским табачком, а? Скажи мне.

– Думаю, не хочется. Табак – такое дело: к чему привык, то и по вкусу. Тут привычка важнее.

– То есть ты не поддерживаешь идею равенства?

– Я сам себе, ты иди к пермским, они тебя послушают, а у меня своя… акробатика. – Сенцов замыкался, отворачивался; не пересказывать же всю эпопею с прелестной Антониной и некстати убиенным Лукой Сомовым.

Зеленоглазый агитатор вроде бы оставлял его в покое, но через пару дней снова подсаживался и начинал привычный куплет:

– А тебе бы хотелось жить в своем доме?

– А я и так в своем доме, отец оставил в пригороде хозяйство, мать при нем, а я при лавке живу на всем готовеньком.

– А когда женишься, тоже будешь при лавке жить?

– Нет, тогда я надеюсь свою лавку открыть и жить уже над ней. – Платон мечтательно улыбался.

– Вот какой ты человек, – злился Ленька, – все тебя устраивает в жизни, дальше собственной лавки не видишь. Приземленный.

– Ну такой я… Мне бы эту лавку увидеть при жизни, а то мотает меня…

– Вот! – Ленька наконец нащупал болевую точку. – Империалистическая война! Ты здесь… мы все здесь не по своей воле!

– Не по своей… Вот только завтра рано вставать, а мне выспаться охота. – Сенцов поплотнее укутывался в шинель, укладывался на слежавшемся сене, закрывал глаза.

«Не отстают от меня эти социалисты, – удивлялся он про себя, – не дают покою. Мне бы свою жизнь наладить, куда уж к чужим лезть, ненужное это». И тут некстати всплывала незабываемая Ольга Белозерова в желтой юбке с такими же, как у Леньки, горящими глазами, только не зелеными, а карими – безбожно красивая. Отчего бы ей не найти подходящего жениха побогаче, познатнее, да не выскочить замуж? Зачем мараться по тюрьмам, по этапам, распевать запрещенные песни? Кто ж ее такую теперь посватает?

Весь 1916 год русское оружие побеждало на Кавказе, турки бухтели пушками, пшикали гранатами и отступали. В войсках царил дух авантюры и шапкозакидательства, кое-кто уже подумывал перебраться на побережье после непременной победы, перевезти семейство, купить рыбацкий баркас и беззаботно слоняться по морю. Да, вестей с Восточного фронта на Кавказском не читали и политическим новостям уделяли мало внимания. Море, оно такое, умело забивать голову романтической чепухой.

Лето под сказочной сенью Кавказских гор совсем не располагало к войне, больше к стихам. Череда успешных баталий обещала скорый исход, тишину, отдых и награды. Платон по случаю разжился турецкой винтовкой маузер, как и все в роте, в придачу к ней германским трофейным пистолетиком, маленьким, больше подходящим для дамочек. Тоже козырно: можно подарить Антонине Ивановне, пусть испугается. Он представил себе, как синие колодцы постепенно раскрываются, глядя на опасный сувенир, как Тонечка смотрит в немом ужасе на покорябанную рукоятку, которая пахнет порохом и войной, как обиженно кривится ее ротик. Смешно. Обязательно надо привезти ей с фронта этакий неожиданный подарочек.

Он сидел в выпростанной рубахе, разморенный зноем и приятными мечтами. Толстая подстилка из рыжей хвои укрыла холм верблюжьим одеялом. Длинные иголки незнакомых по виду сосен начинались высоко, в два или даже три человеческих роста, а до них от земли только гладкие стволы, ни травинки, ни кустика. Запах нагретой на солнце смолы приятно щекотал ноздри, чем-то отдаленно напоминая дорогой сорт заморского табака.

– Дур![13] – промелькнуло между стволами: то ли окрик, то ли эхо.

Сенцов вскочил на ноги.

– Дур, кёпек! Дур, душман![14]

Вопил не свой, значит, надо спешить на выручку тому, кто в опасности.

Платон покрутил головой вправо-влево и тут же присел, потому что из-за холма на него несся, страшно вращая глазами, черный басурманин в распахнутом свирепым бегом военном кителе поверх вполне заурядной крестьянской одежды – полосатых штанов и рубахи с потертым кушаком. На голове у вражины развевались два широких полотнища – концы разбойничьей повязки ярко-алого цвета. Так наряжались курдские кавалеристы. Курд тоже увидел выросшего из корней могучей сосны русского, но инерция неумолимо влекла его вниз, затормозить никак не удавалось. Так он и бежал долгие две-три секунды, рот медленно открывался, глаза наливались смертельным страхом, поверх которого отражался удивленный рыжий солдат в белой рубахе поверх серых штанов, с маленьким пистолетиком в руке.

Позже, вспоминая, Сенцов удивлялся, как медленно текли те секунды. Он вроде бы помнил каждую: вот курд вытаскивает из-за пояса длинный нож, но обоим понятно, что замахнуться уже не успеет, скорость больше, чем надо, застопорить не хватит сил. Сзади снова закричали, на раздумья не оставалось времени. Платон медленно, как во сне, поднял руку с пистолетиком и выстрелил в упор. Басурманин дернулся на бегу и упал, покатился по склону. Сверху раздались выстрелы посерьезнее, из винтовок. От соседней сосны отскочила щепка, больно ткнула в шею. Тогда он опомнился и упал на хвою, отполз за ствол. Сзади, снизу, кто-то побежал, выстрелил.

Не сразу, через заливавший глаза пот, но все-таки удалось различить на вершине холма убегавшие красные фески. Получалось, это у них своя резня шла: турки на курдов. Так бывало. Платон посмотрел на жертву без особой опаски: что мог сделать крохотный пистолетик здоровому мужику? На него смотрели, не мигая, остекленевшие глаза, хвоя густо покраснела, пропитываясь кровью. Оказалось, мог, если попасть аккурат в шею. Так специально целиться – не попадешь. А с испуга, от неожиданности – пожалуйста. Знойный день превратился в невыносимый, дышать стало нечем. Получалось, он убил человека, который даже ничем не грозил, перебежчика, может быть, тайного агента самого Юденича.

Убийца стоял и смотрел на молодое лицо под густой черной порослью, энергичное, с красивым слегка выгнутым носом, большими глазами с длинными ресницами. Этот курд совсем ни при чем, он не собирался нападать, у него была своя история, в которую русский приказчик из табачной лавки влез с ненужным пистолетом и неуместной меткостью. Может быть, у него уже родились дети. Или случилась любовь, такая же темноглазая и смуглая. По вечерам они вместе смотрели на бархатное приморское небо и мечтали, про Сенцова не думали, не желали ему зла. А он вдруг убил. Насовсем. Как Луку Сомова. А еще хотел пистолетик этот проклятущий Тонечке подарить. Несостоявшийся подарок полетел вдаль, стукнулся о ствол, обиженно дзынькнул. Курд лежал, раскинув руки, и глядел в небо, которое ему больше ничего не подарит.

Следующие недели каждую ночь приходил убитый курд, выглядывал из-за придорожных кустов, даже улыбался из свежевырытого окопа, весь в земле, как будто его похоронили, а безжалостный Платон раскопал могилу, потревожил, снова убил. За обедом он садился рядом и стучал ложкой по дощатому столу, вечером проносился невесомой тенью перед костром. Успокоение, да и то относительное, пришло, лишь когда их роту перебросили из поселения на сосновом склоне с непроизносимым названием вглубь страны. К тому времени наступила осень, в садах созрели бесчисленные фрукты, виноград, слаще которого солдатня не встречала, в России такой не водился, мохнатые персики, каковых многие и не пробовали в своей жизни. Интересно жить рядом с морем, где тепло и плывут корабли из дальних стран, где женщины закрывают лица, а сады пахнут сбывшимися желаниями. Под звуки непрекращавшихся боев Платон начал забывать негромкий хлопок злосчастного пистолетика, даже пожалел, что выкинул его, хорошая попалась штучка.

Солнечным октябрьским утром они с Ленькой и еще несколькими сослуживцами отправились за водой к небольшой, но сварливой речушке без названия. То есть имя-то у нее имелось, но русскому языку непривычное – то ли Рэджокан, то ли Мэджован. А может, и вообще что-то иное. Полевые котлы им выдали огромные, одному никак не утащить, тем более по крутой горной тропинке, где камни сыпались из-под ног, как переспелый горох на мельнице.

Шустрый Ленька первым скатился по обрыву, каблуки проскользнули по мелким мокрым камешкам, инерция неумолимо толкнула худощавое тело на край. Он выставил вперед ладони, будто опираясь о невидимую стену, но трюк не сработал: быстряк-самоучка не удержался на прибрежном валуне, оступился и завизжал. Холодна горная водичка! Прикрытое бурливыми струями дно тоже оказалось негладким. Недотепа помахал руками, открыл в беззвучном крике рот и свалился в воду целиком, с головой. Глубины в таких реках редко достигали аршина, поэтому как таковой испуг не пожаловал. Ну искупается, кому это вредило?

Мокрая голова черным бугорком проскользила три-четыре сажени вниз по течению, и наконец купальщику удалось встать на ноги.

– Уф! – выдохнул он, борясь со строптивым течением, и снова не удержался на ногах, ушел под воду.

– Эй, хорош акробатничать, – прокричал Сенцов, но шум реки заглушил его слова.

Леньке удалось выкарабкаться из стремнины только за большим деревом, чьи корни крепко держали пласт земли, не давая уехать вниз по течению. Там образовалась махусенькая, усыпанная колючей щебенкой отмель. Цепляясь за неудобные ветки, зеленоглазый карабкался к древнему туевому стволу и матерился.

– Речка не речка, а потопнуть – раз плюнуть.

Платон, держась одной рукой за Козьму, протянул ему вторую, помогая выбраться. У бедолаги кровил разбитый висок.

– Обстрекался?

– Ни трошки! – Невезучий Ленька скинул сапоги, запрыгал босиком, прокалывая остренькими зубками отмели бурые пятки. Гимнастерка и рубаха тоже полетели на осеннюю траву, которая почему-то в этих местах не желтела, так и радовала глаз сытым изумрудом. Мокрый прыщ дрожал в одних штанах.

– Скидывай, кого стыдишься? – пробурчал кто-то из солдат.

– Да не стыжуся, мерзну, – огрызнулся дрожун.

– На! – Платон стянул гимнастерку, сам остался в рубахе, сухой и казавшейся вполне теплой для октябрьского дня. – А ты, Козьма, штанцы ему дай.

Коренастый Козьма крякнул, но штаны снял, остался в сероватых подштанниках. Смешно. Ленька поблагодарил кивком, связал в узел мокрую одежду и со злой усмешкой полез вверх, к тропинке:

– Вы уже без меня как-нибудь, братцы, я на солнышко побёгну.

– Лады, пожди нас на тепле, продрога.

Полковой повар заставлял драить утварь до блеска, в случае непослушания грозил дизентерией и даже холерой. Солдаты закатили рукава, зазвенели котлами, черпаками, зашуршали песком. Когда ледяные брызги атаковали лицо или шею, они ойкали и крякали. Вкусна горная вода, ее можно резать и есть. Такая бывала в старых колодцах, без привкуса ржавых труб и глинистого душка сырой земли. Они наполнили котлы наполовину, а ведра до краев, взяли за ручки и поскрипели наверх, опять брызгая из-под сапог мелким камьем. Склоненные к воде пышные кустарники отпускали гостей неохотно, старались зацепиться, удержать. За прибрежной линией начинались большие деревья, незнакомые, пышные, таких в России не водилось. Платон в очередной раз залюбовался буйством диковинного леса и… пропустил выстрел.

Как будто птица каркнула.

Полные ведра плюхнулись на землю, позвенели для приличия и с ехидным чавканьем покатились вниз, к реке. Снова каркнул выстрел, за ним без передышки еще два. Солдаты не могли понять, откуда стреляли, из-за какого ствола, куста, пригорка. Они упали на землю, заозирались. Прожорливая птица войны что-то прокричала на турецком или армянском, наверное пока перезаряжала ружья. Теперь стало понятно, что огонь велся с другого берега, забаррикадировавшегося крутой скалой. Прятаться за такой – лучше не придумаешь, а их безобидный спуск как на ладони. Наверху что-то проорал Ленька, выстрелил. Платон пополз к ближайшему кусту, но не дополз: свинцовый клюв оказался быстрее, тюкнул прямо в ягодицу, заставил сначала подпрыгнуть на четвереньках, как собака, получившая пенделя, а потом покатиться вниз, обдирая ладони и стукаясь головой о валуны. Вокруг кричали и стреляли, по-турецки и по-русски, топали сапоги, наверняка ребята подтянулись из палаток на пальбу.

Очнулся он в госпитале, над кушеткой колдовала белая фея с красным крестом на косынке.

– Потерпи, милок, скоро все пройдет, – пообещала она и сдернула налипшую на рану повязку. От этого стало так невыносимо больно, что Платон снова потерял сознание.

Он выныривал из забытья, недовольно оглядывался, приценивался к своим ощущениям и уходил обратно в беспамятство.

– Рана неопасная, меня беспокоит жар, – жаловался кому-то узколицый бледный доктор. Этот разговор раненому не нравился, лучше еще поспать, может быть, другой сон получится интереснее.

Наконец спасительный бред отступил, оставил несчастного на растерзание эскулапам и их свите. Ослабевший, раздавленный, Сенцов не мог сидеть, есть, говорить. Самое обидное, каждое испражнение превращалось в трагедию, вернее в трагикомедию. Лежа не получалось, стоя тоже, а присаживаясь, как установлено природой, он растягивал края раны. Терпеть оказалось труднее, чем копать окопы, страшнее, чем идти под обстрел. Платону казалось, что внутри уже вздулись и исходили газами гнилые отходы, скоро смрад поползет наружу. Твердый живот разбух, как у бабы на сносях. Обидные, унизительные клизмы приносили облегчение, но не очищали нутро до конца, после них еще сильнее хотелось согнуться и как следует выпростаться. Тогда он перестал есть. Отчаявшийся организм и не просил еды, как раньше, так что мук не прибавилось. Через пару дней пришла спасительная слабость, закружилась голова, уволакивая в приятные чертоги забытья, где Тоня протягивала ему розетку с вареньем из райских яблочек. Однако нужда испражниться никуда не делась. Как так? Есть неохота, только срать. Откуда же в человеке столько говна?

Узколицый доктор, узнав про голодовку, строго отчитал Сенцова и сестричек. Рассказывать про свою нужду не нашлось ни бесстыдства, ни слов. Он смолчал, но начал открывать рот, когда сиделка подносила ко рту ложечку с жидким и безвкусным, маменькиным голосом уговаривала проглотить. Скучно.

Почти месяц пришлось пролежать на животе в огромной, перегороженной простынями палате; соседей он не видел, окон и солнечного света тоже, только слышал нескончаемые стоны. Хоть бы лучик света, хоть бы краешек горной вершины в уголке однообразного бело-серого туннеля. Через неделю его перевели в другое помещение, поменьше, для выздоравливающих. Здесь получалось разговаривать с соседями и смотреть в окно. Там, оказывается, никакого солнца не намечалось, сплошной туман и дождь.

– Какое число сегодня, братец? – спросил Платон у соседней койки.

Ему ответил огненно-рыжий парень с перетянутой бинтами грудью и одной, правой рукой:

– Декабрь. Двенадцатое. Пора к Рождеству готовиться.

– Ох и залежался я. – Сенцов попробовал пошевелиться, встать, затянутая нижняя часть обиженно засаднила.

– Позови нянечку, она тебе подмогнет, – доброжелательно подсказал рыжик.

Что поможет, он и сам знал, не вчера очнулся. Хотелось уже шуровать самому, но замотанный таз не соглашался.

– Сестричка, а я к Рождеству домой попаду? – спросил рыжий у сиделки во время обеда.

– Дохтур сказав, что сдюжите. То бишь, можно вам.

– А я? – Платон тоже вцепился в сказочную возможность: дом, наряженные елки, Тонечка в белом ажурном платье, светлая и мирная, как весь этот снежный праздник.

– И вы. – Сиделка попалась добрая, всем обещала счастье.

Но выбрался он из госпиталя еще нескоро. Сначала узнал, что в той перестрелке погиб зеленоглазый Ленька, которого и вовсе на линии огня не планировалось. Он ведь ушел греться на солнышке, за деревья. Значит, прибежал непутевый социалист, хотел браткам помочь, а вышло вот так. И немногословный Козьма нашел последний приют в теплом ущелье немирной горной речушки. А ведь просто пошли по воду, как положено каждый день, ничего не опасаясь и даже ни от кого не таясь.

Четверых турок тоже уложили, набросились всей ротой, выбили из-за камня. На что те рассчитывали? Патроны-то у них не бесконечные. То ли отбились они от своих, то ли какие-то идейные. Теперь разницы нет: ни Леньку, ни Козьму, ни их шуточки, ни их злость назад на землю не вернуть. Как знал неуемный бунтарь Леонтий, – да, точно Леонтий, не Леонид! – что война для него обернется злом, агитировал против нее, аж слюни брызгали изо рта. И все равно сгинул. Не верил в победу, не верил в нужность этой бойни и поплатился. Такие непраздничные мысли впечатали Платона в жестокую хандру, на фоне которой затруднилось выздоровление. Узколицый бледный доктор шептал непонятные слова, а раненый даже не боялся, ему было на удивление все равно.

– А знаете, мы ведь сначала решили, что это вас убило, Платона Сенцова, потому что у Леонтия в кармане ваши документы нашли. В суматохе разбираться не стали, погрузили и увезли. Это потом уже поручик прибыл, все по местам расставил.

– Надо же, похоронили меня, выходит, – кисло скривился Платон, – значит, долго жить буду.

– Непременно будете, – обнадежил его доктор и ушел.

В Курске ему удалось оказаться лишь к февралю 1917-го, когда последние морозы подстегивали побыстрее скрипеть казенными валенками. Город не чистили, рук не хватало, грязные сугробы заполонили тротуары, на ледовых катышках подпрыгивали телеги, с праздничным звоном вываливались на мостовую ящики и кули, брызгали зерном, яблоками или патронами, ругались пассажиры и возничие. Платон постоял, вдыхая запах города и навоза, полюбовался спящим, притихшим Гостиным двором. Нечем торговать, рабочие руки на фронте, товары распроданы или припрятаны. Вспомнился Ленька с его запальчивым «кому нужна эта война?».