Полная версия

Перепрограммируйте свой мозг. Руководство по избавлению от вредных привычек

Возможно, откат частично и происходит оттого, что нам начинает казаться: мы уже победили – в то время как битва завершилась лишь наполовину.

На самом деле есть свидетельства того, что мозг меняется гораздо быстрее – и загадочнее, – чем показывает эксперимент с жонглированием. Исследователь из Гарварда Альваро Паскуаль-Леоне предложил добровольцам выполнять простые упражнения для игры на фортепиано по два часа в день в течение пяти дней, а затем изучал их мозговую активность. Он обнаружил, что всего за пять дней область мозга, контролирующая их пальцы, увеличилась и стала сложнее. Далее он разделил пианистов на две группы: одни продолжали заниматься еще четыре недели, в то время как другие прекратили занятия музыкой. У добровольцев, переставших играть, эти изменения в мозге исчезли. Самым необычным, пожалуй, стало то, что в этом опыте была еще и третья группа, участники которой выполняли фортепианное упражнение лишь мысленно, держа руки неподвижно. Через пять дней у них наблюдались почти такие же изменения в мозгу, как и в группе, которая действительно играла.

Итак, у нас есть доказательства того, что с практикой, реальной или воображаемой, мозг почти сразу начинает меняться. Однако эти изменения исчезнут, если мы не будем продолжать заниматься. Тот факт, что мысленная репетиция воздействует на мозг почти так же, как физическая – отличный аргумент в пользу того, что ваши внутренние воодушевляющие монологи, усилия по развитию осознанности, контроля над мыслями и силы воли – все эти техники мы в дальнейшем обсудим, – приведут к желанному результату.

Открытие того, что мозг физически меняется в ответ на наш жизненный опыт, стало величайшей новостью в психологии за последние десятилетия. Теперь нейробиологи знают, что все привычки имеют физическое воплощение в структуре мозга. Их тропы прокладываются в детстве и юности. По мере того как мы все больше и больше утверждаемся во вредных привычках, они становятся похожими на железнодорожные пути: единственный способ добраться отсюда – туда, от стресса – к облегчению. Мы игнорируем гораздо более здоровые и более прямые способы получить то, что нам нужно, и поэтому в состоянии стресса или пьем, или переедаем, или затеваем драку, или впадаем в депрессию, не осознавая, что сделали выбор, – наши вредные привычки действуют автоматически.

Это одна из сил, лежащих в основе регресса: очень трудно побороть вредные привычки, потому что они буквально запечатлены в мозгу. Они не исчезают, когда мы осваиваем лучшую модель поведения, а просто выходят из употребления – поэтому их так легко восстановить. Мы не разбираем неиспользуемые рельсы, укладывая новые, – просто позволяем им тихо ржаветь и зарастать сорняками.

Предположим, что вы много лет питались нездоровой пищей. Вы садитесь на диету, надеясь сбросить пять килограммов за две недели. Если вы этого не добьетесь, то разочаруетесь и сдадитесь. Однако при этом вы не ожидаете, что всего за несколько недель практики научитесь играть на гитаре, говорить на иностранном языке или мастерски печатать. Так как мы прекрасно знаем, что нам необходимо сделать, чтобы себя изменить, это кажется таким простым, вот мы и рассчитываем избавиться от вредных привычек, которые мы вырабатывали годами, всего за несколько недель. Как говорят Анонимные Алкоголики: «То, что это просто, не означает, что это легко». Привычки умирают тяжело.

Каждый раз, возвращаясь к деструктивной привычке, мы повышаем вероятность того, что повторим это действие в будущем.

Верно и обратное: всякий раз, совершая полезное действие, мы с высокой долей вероятности его повторим. Мы можем научиться программировать свой мозг таким образом, чтобы было легче и естественнее сделать правильный выбор и проявить силу воли. Концентрация внимания и практика изменят систему вознаграждения мозга: вредные привычки потеряют свою привлекательность и будут заменены новыми, конструктивными моделями поведения.

Важное следствие этих открытий – обучение никогда не проходит даром. Пытаясь избавиться от деструктивной привычки (правильно питаясь, занимаясь спортом, проявляя настойчивость), в плохой день мы с легкостью падаем духом. Даже можем сдаться и почувствовать, что потратили слишком много усилий впустую, но это не так. Каждый день практики оставляет свои следы в мозгу: после падения у вас есть все шансы снова сесть в седло и ожидать, что вскоре это будет так же легко и приятно, как и прежде.

Новые методы визуализации мозга привели к еще одному революционному открытию: у человека образуются новые клетки мозга на протяжении всей жизни. Еще несколько лет назад основная доктрина неврологии основывалась на том, что новые клетки в мозге у взрослых людей не образуются. Фактически, считалось, что с самого детства мы лишь теряем свои клетки. Теперь мы знаем, что мозг производит их постоянно.

Глубоко в мозгу существуют колонии быстро делящихся стволовых клеток, которые могут мигрировать и замещать любую специализированную клетку мозга. Известно, что обучение стимулирует их деление. Мы учимся как сознательно, так и бессознательно, при этом связи между нервными клетками обогащаются и развиваются. Практическое применение приобретаемых знаний усиливает связи между новыми и старыми клетками. Качества, которые, как мы считали, более или менее сформировались в раннем возрасте (интеллект, нравственность, координация движений), могут развиться или ослабеть, превратиться во что-то извращенное – или сильное и красивое. Все зависит от нашего опыта.

Как отмечают специалисты, занимающиеся терапией принятия и ответственности, большинство наших проблем были с нами долгое время, возможно, с детства или ранней юности. Это предполагает, что нормальные человеческие методы решения проблем, если бы они были эффективными в отношении вашего саморазрушительного поведения, нам бы уже помогли. Разумеется, что придется отказаться от некоторых способов исправления своего поведения – возможно, именно то, как вы с ним боретесь, и становится частью проблемы.

Внутри человеческого разума

Практически невозможно объяснить самодеструктивное поведение без представления о разделенном «я», – о побудительных мотивах и чувствах, которые мы скрываем от самих себя, о той части разума, которая иногда работает против наших собственных интересов. Это все равно, что пытаться объяснить движение планет в нашей Солнечной системе, игнорируя гравитационную силу Солнца. Наши автоматические «я» и сознательные «я» воздействуют друг на друга с огромной, обычно незаметной для нас силой, что в результате порождает множество ненужных страданий.

Нам нравится считать, что у нас все под контролем, что мы поступаем обдуманно, но на самом деле наши решения и логические построения сильно зависят от бессознательного.

Сознательное «я» в основном находится в новой коре мозге (неокортексе), которую людям дала эволюция. Она же отличает нас от животных. Это часть мозга участвует в осознанном мышлении, анализирует опыт и, надеюсь, принимает обдуманные решения – что для нас хорошо, а чего следует избегать. По сравнению с бессознательной частью мозга, неокортекс более открыт для новой информации и способен проявлять гибкость в своих реакциях. Именно он позволяет нам быть терпеливыми, видеть перспективу, планировать будущее и не отвечать импульсивно на то, что происходит прямо сейчас. Думая о себе, мы думаем об этой части мозга.

Более ста лет назад Фрейд представил концепцию бессознательного, – и она стала одной из тех идей, что изменили мир. Бессознательное Фрейда теперь стало частью нашего обыденного мышления. Забывая чье-то имя или пропуская встречу, мы задаемся вопросом, не было ли это спровоцировано подсознательными факторами. Мы знаем, что отрицаем или подавляем неприятные факты и воспоминания, что сны – это послания из нашего бессознательного. И потому можем видеть, как защищаются подобным образом другие люди, и не ожидаем, что они полностью осознают свои побудительные мотивы. В то время как большинство психоаналитических методов Фрейда отошло на второй план, идея бессознательного навсегда изменила наш взгляд на самих себя.

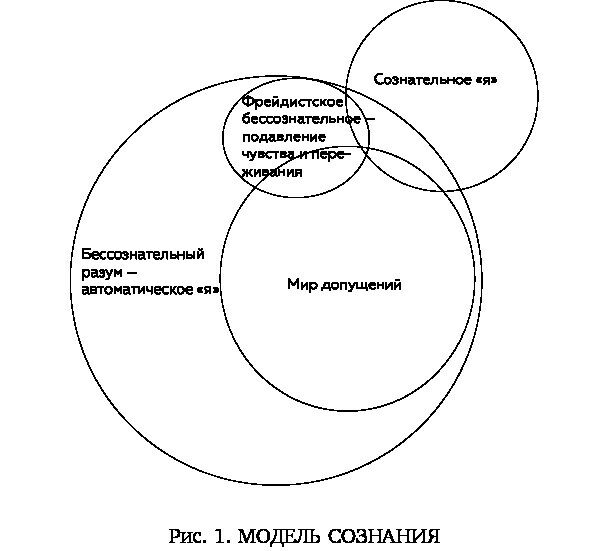

Теперь наши представления о бессознательном гораздо шире теории Фрейда (см. рис. 1). Бессознательное включает в себя двигательные навыки, восприятие, системы, развившиеся прежде, чем появилось сознание. В него входят вещи, которые никогда не подавлялись, а приобретались без участия сознания, например, предрассудки или пессимистическое мышление. Туда же попадает многое из области социальной психологии – как на наше восприятие влияют невысказанные, но подразумеваемые убеждения, наше представление о себе и текущее окружение. «Много интересного в человеческом разуме – суждения, чувства, мотивы – происходит вне сознания по соображениям эффективности, а не по причине вытеснения».

Даниэль Канеман, лауреат Нобелевской премии, один из основоположников поведенческой экономики, называет это мышление Системой 1 и считает его ленивым – потому что оно основано на привычке, а не на рассуждении. Тимоти Уилсон в своей замечательной книге Strangers to Ourselves («Незнакомцы для самих себя») обращается к нему как к адаптивному бессознательному. Я предпочитаю называть это мышление автоматическим «я».

Мы можем, если захотим, сосредоточить внимание своего сознания на большей части автоматического «я», хотя это способно лишь усложнить нам жизнь: представьте, что вы пытаетесь ходить, одновременно продумывая каждое движение своих мышц. В течение дня мы на 99 % полагаемся на автоматическое «я» – и в целом оно довольно надежно. С другой стороны, сознательное «я» – Система 2 Канемана – немедленно включается, если мы сталкиваемся с трудной проблемой или моральной дилеммой, или беспокоимся о том, какое впечатление производим на окружающих. Требуется участие сознательного «я», чтобы осознать свои саморазрушительные привычки: думающий мозг понимает, что страдания вызваны действиями, о которых мы не задумывались.

Таким образом, фрейдистское бессознательное, состоящее только из вытесненных по причине эмоционального конфликта чувств, неприемлемых для сознательного «я», теперь рассматривается как часть большего автоматического «я».

Есть еще одна его сторона, которую я называю миром допущений. Мир допущений включает в себя наши основные представления об устройстве мира, сознательные и бессознательные. Это линзы, через которые мы видим мир. Наша раса, социальный статус, пол, национальность – это те данности, с которыми мы родились, – и они влияют на нашу точку зрения. Многое мы неосознанно взяли от родителей и своих детских взаимодействий с окружающими, например, отношение к учебе, решению проблем, нашей компетентности и ожиданиям, состраданию и соперничеству, контролю и свободе, щедрости и эгоцентризму.

Никто из нас не может смотреть на мир с абсолютной объективностью. При этом каждый склонен думать: «я более объективен, чем любой другой человек». Все эти представления о мире, которые мы усвоили с колыбели, в той или иной степени искажают реальность, поэтому мир допущений каждого уникален, – хотя некоторые действительно больше соответствуют реальности.

За пределами фрейдистского бессознательного и мира допущений лежат основы нас самих: стили обучения, большая часть личности, автоматические реакции на знакомые ситуации, приобретенные навыки, о которых нам больше не нужно думать (такие как хождение и речь).

Автоматическое «я» – все его части – подобно хорошо запрограммированному компьютеру, способному с небольшими усилиями выполнять множество задач одновременно. Но он не знает, как обращаться с чем-то странным или незнакомым – для этого требуется сознательное мышление. Однако мы склонны подгонять незнакомые вещи под свои запрограммированные представления – когда Система 2 перекладывает ответственность на Систему 1 – поэтому наш ответ на новые ситуации основывается на старых привычках. Так, змея в траве напоминает садовый шланг, пока не начинает двигаться. Для решения проблем автоматическое «я» полагается на интуицию и прошлый опыт. Это «шестое чувство», которому мы желаем верить, но на которое мы не можем полностью полагаться.

Некоторые идут еще дальше, утверждая, что все наши действия управляются бессознательными процессами, а все объясняющие наши поступки мысли возникают постфактум. Я не нахожу эту идею продуктивной, но согласен с тем, что наши выборы и действия гораздо больше зависят от этих бессознательных процессов, чем мы готовы это признать. Ученые находят все новые аргументы в пользу интуиции и предчувствия. Бессознательное знание иногда может быть более точным, чем наше сложное эмоциональное и рациональное сознание. Люди постоянно вступают в отношения с другими, страдают от причиненной им боли, – хотя они с момента первой встречи не могли избавиться от чувства опасности или риска.

Одна из наиболее распространенных моделей саморазрушительного поведения – это обвести самих себя вокруг пальца. Проблема в том, что интуиция тоже ошибается. Внутренний голос может настаивать на необходимости проявить агрессию по отношению к тому, кто нас обидел, но мы полагаемся на сознательную часть разума, чтобы преодолеть эти чувства.

Автоматическое «я» большинства из нас более косное и закрытое для новой информации, чем необходимо. Ложные представления о себе, других людях и реальности заставляют нас делать выбор, который приводит к непреднамеренным самодеструктивным последствиям. Простой пример – обычное убеждение игрока в том, что определенное число (в костях, в лотерее) станет «выигрышным» и, следовательно, будет хорошей ставкой, поскольку какое-то время не выпадало. В действительности, конечно, каждый бросок игральной кости или вращение лототрона совершенно не зависят от того, что этому предшествовало. Более серьезные ложные представления приводят к предрассудкам, расизму, сексизму.

Но в то же время, поскольку мы менее гибки, то гораздо легче поддаемся чужому влиянию, чем нам бы того хотелось. Вспомните печально известные эксперименты Милгрэма, в которых испытуемые были готовы дать другим людям болезненные и, возможно, смертельные удары напряжением только потому, что им велел это сделать человек в белом халате.

На автоматическое «я» также влияют побудительные мотивы и желания, невидимые для сознания. Главный из этих мотивов – поддержание чувства собственного достоинства. Мы склонны полагать, что наши сердца чисты, что мы обычно поступаем правильно, что мы выше среднего уровня почти во всем, что только можно вообразить. Разумеется, это статистически невозможно, и такие мысли – лишь утешительные иллюзии. Есть еще миллион других бессознательных привычек, которые удерживают нас в этой зоне комфорта, оправдывают перед самими собой и способны поддерживать саморазрушительное поведение. Одна из них – избирательная память: все мы с большей вероятностью помним, когда поступали правильно, и забываем об ошибках. Поэтому так трудно учиться на собственном опыте.

Когда мы отворачиваемся от реальности, способной в итоге причинить нам боль, это по определению является саморазрушительным поведением.

Наконец, не нужно упускать из виду и фрейдистское бессознательное – вместилище вытесненного, скрытой правды о нас самих, с которой мы не хотим сталкиваться, область защитных механизмов (например, отрицания), помогающих избежать неприятной реальности. Именно здесь содержатся все чувства и мысли, которые мы не хотим осознавать. Это юнгианская «тень».

Так, подавляемые чувства – страх, гнев, чувство вины, стыд и другие – могут оказывать глубокое воздействие на автоматическое «я». Это искажает видение реальности и влияет на наши чувства и поведение так, что мы не способны заметить это влияние.

Однако вытеснение редко работает идеально, поэтому чувства, которые мы пытаемся заглушить, могут просочиться наружу и непреднамеренно повлиять на наши действия. Если мы злоупотребляем собственной защитой, то становимся уязвимыми, не отдаем себе отчета в своих чувствах и идем по жизни, притворяясь кем-то другим. Мы развиваем в себе личность, которая мешает удовлетворению наших основных потребностей – в любви, принятии, успехе, обретении смысла жизни. Как психодинамический терапевт я довольно хорошо знаком с этой частью бессознательного: я постоянно наблюдаю результаты его работы на примере своих пациентов – да и на собственном тоже.

Если наши чувства противоречат друг другу или кажутся неприемлемыми, мы помещаем их в бессознательную часть разума, используя такие защитные механизмы как отрицание и рационализация. Наша гордость не дает нам возможности осознать ревность; наша совесть подавляет сексуальное влечение к кому-то, помимо нашего партнера; проявление гнева в отношении авторитета часто воспринимается как опасность.

Фрейдистское бессознательное состоит именно из таких воспоминаний и чувств, недоступных для нас, но все же оказывающих мощное влияние. Эти воспоминания и чувства всплывают во сне и в грезах наяву, приступах тревоги и депрессивном настроении, а иногда – и в глубокой задумчивости. Они приводят к самодеструктивному поведению, потому что эти неприятные эмоции все еще живы в нас, даже если мы этого и не осознаем.

Тем не менее эмоции занимают центральное место в нашем опыте: мы пытаемся искать счастья и избегать боли. Гнев, радость, боль, сексуальное влечение, грусть, ревность, чувство удовлетворения и многое другое – это встроенные реакции на то, что преподносит нам жизнь. Поэтому эмоции являются жизненно важной информацией о нашем мире. Они сообщают нам о наших ценностях и нравственных принципах: мы сердцем чувствуем, что правильно и неправильно, хорошо и плохо, а затем сознательное «я» объясняет нам, почему мы так себя ощущаем.

Сталкиваясь с моральным выбором, мы должны уделять особое внимание чувствам, потому что если мы думаем слишком много, срабатывают защитные механизмы. Мы можем рационализировать выполнение простых и удобных решений – вместо того, чтобы поступить правильно.

Эмоции – это запрограммированные, инстинктивные реакции на стимулы, химические процессы в мозге, реакции, которые мы разделяем с высшими животными – радость, гордость, печаль, гнев, желание, стыд, волнение, чувство вины (по крайней мере, мы видим животных, ведущих себя таким образом, – мы не знаем, каков их внутренний опыт). Наши эмоции возникают в автоматическом «я» и могут осознаваться или не осознаваться нами. Даже если они бессознательны, они тем не менее влияют на наше поведение. В психологической лаборатории испытуемые, которым предлагают думать о пожилых людях, после эксперимента ходят медленнее, те, кто полон гневных слов, более грубы с экспериментатором, а те, что привыкли беспокоиться о деньгах, более эгоистичны. В повседневной жизни это обычное дело – срываться на кого-то и только потом понимать, что это из-за плохого настроения. Но мы продолжаем делать вид, будто не чувствуем, какое поведение может нам навредить и привести к деструктивным привычкам.

2

Механизм саморазрушения

Автоматическое «я» усвоило множество привычек, существующих вне нашего сознания, которые могут случайно привести к непредвиденным негативным последствиям. Я использую это слово – «случайно», потому что здесь, в отличие от последующих глав, мы не будем вести речь о влиянии скрытых мотивов, таких как гнев или ненависть к себе. Большая часть этого бессознательного поведения нужна для обеспечения нашего комфорта, поддержания самооценки. Оно не подвергает сомнению базовые представления о жизни, но в конечном счете это может причинить нам вред. Так работает автоматическое «я» в отсутствии контроля сознания.

Как мы уже говорили, автоматическое «я» обычно очень надежно. Мы постоянно принимаем решения ниже уровня сознания, и большинство из них оказываются не самыми плохими. Но автоматическое «я» часто может ошибаться по причине недостатка знаний, имеющихся предрассудков, плохой логики, социального влияния, ошибочных предположений и ряда других факторов. Эти ошибки не обязательно влекут за собой саморазрушительные последствия, но когда это происходит и подобные ситуации повторяются, мы можем начать учиться на этих ошибках, если только обратим на них внимание.

Рассуждая о том, в чем может обвинять себя человек, придерживающийся подобной линии поведения, имеет смысл упомянуть умственную лень и небрежное мышление. Гомер Симпсон, возможно, самый не склонный к самокопанию мультипликационный персонаж на американском телевидении, карикатурно воплощает собой этот образ жизни, доведенный до крайних проявлений. Подумайте о тех случаях, когда вы непреднамеренно ставили себя в неловкое положение или причиняли боль другим, надумывая и не замечая очевидного, делая поспешные выводы. Вспомните, как вы действовали под влиянием скрытых мотивов, например, желания хорошо выглядеть или стремления вписаться в компанию и принимали решения, о которых впоследствии сожалели. Основной посыл в данном случае следующий: «Я знаю, что делаю, а результаты, свидетельствующие об обратном, – не моя вина».

Дело в том, что большинство счастливых, уверенных в себе людей слегка заблуждаются. Счастье (как мы его обычно определяем) зависит от определенных оптимистичных или своекорыстных предубеждений. Нам всегда кажется, что мы во всем выше остальных: честнее, нравственнее и беспристрастнее, наши мотивы чище, чем те, что движут большинством людей. Еще мы лучше водим автомобиль и осторожнее при употреблении алкоголя. Мы верим, что наши слабости очень широко распространены и являются всего лишь частью человеческой натуры – или же просто банальны.

С другой стороны, наши сильные стороны уникальны и ценны. Мы думаем, что проживем примерно на десять лет дольше среднестатистического человека. Если только вы не пребываете в депрессии, то полагаете, что все хорошее в вашей жизни связано с вашим прекрасным «я», а все плохое – просто невезение. Мы верим, что успехи отражают наши врожденные таланты, а неудачи связаны с внешними обстоятельствами; слышим положительные отзывы, но крайне скептически относимся к отрицательным, помним личные победы лучше поражений. И мы тщательно выбираем, с кем себя сравнивать.

Счастливые и уверенные в себе люди обычно считают, что их хорошие качества редки и высоко ценятся, тогда как их деструктивные привычки относят к разряду «так делают все».

И, кстати, мы склонны полагать, что эти искаженные убеждения влияют на нас меньше, чем на среднестатистического человека. В совокупности они называются когнитивными искажениями. До тех пор, пока эти предвзятые мнения не слишком далеки от нормы, они могут сделать нас счастливее. Некоторые из убеждений становятся самосбывающимися пророчествами и приводят к хорошим результатам: более оптимистичные люди сосредотачиваются на задаче дольше пессимистов; статистически у них больше друзей. Иные предубеждения лишь укрепляют нашу самооценку.

Автоматическое «я» (то, что мы обычно представляем внешнему миру, то, как ведем себя в моменты незащищенности) – это наша личность. Однако то, что мы считаем своей личностью, основано только на сознательном «я»: мы догадываемся об этом по действиям, мыслям и тому, что говорят нам окружающие.

На вопросы вроде: «Хороший ли я друг? Честный? Спокойный? Сердечный?» мы отвечаем, опираясь только на свои убеждения и предположения. Некоторые из них основываются на том, что говорили другие люди, особенно родители, а некоторые – на наших собственных выводах. На все это, конечно же, влияют своекорыстные предубеждения. Мы сплетаем воедино нашу сконструированную реальность и поток повествования, чтобы понять самих себя. К сожалению, это не совсем соответствует нашей «истинной» личности.

Такие черты характера, как сердечность, открытость, доминантность, подчинение авторитету, чувствительность, склонность к риску, скептицизм, согласно нашим представлениям, объективно определяют личность. Но есть существенная разница между собственными представлениями об относительной силе этих черт в нас самих и тем, как по этим характеристикам оценили бы нас друзья. Своекорыстное предубеждение позволяет нам оценивать себя выше по более привлекательным или приемлемым особенностям и ниже – по неприглядным истинам. Оценки наших друзей согласуются друг с другом больше, чем с нашими собственными оценками, более того, они лучше соответствуют реальному поведению, чем наши убеждения о самих себе.

В течение последних тридцати лет социальные психологи усердно составляли список предубеждений, которые помогают нам более комфортно существовать в отношениях с собой и своей судьбой. В Википедии есть очень длинный «Список когнитивных искажений», чтение которого – поучительный опыт. Вас позабавят разновидности человеческого самообмана, если вы начнете подвергать сомнению свои собственные решения.