Полная версия

80+. Как я (вы) жил

Когда подошла моя очередь, я подставил свою тарелку и мне бросили туда два черпака овсяной каши. Налив в кружку чай из чайника, я стал отходить и краем глаза увидел, что стоявшему за мной больному бросили на кашу еще кусочек сливочного масла.

«Наверное, я слишком быстро отошел и в мою миску промахнулись маслом», – подумал я и вернулся к окошку раздачи.

– Да нет, я про вас не забыла, просто масло выдают инвалидам или участникам войны, – ответила мне женщина на мой вопрос «а почему».

Сел я за стол и смотрю в свою тарелку с отливающей легкой синевой «молочной кашей». Десять граммов масла, а как велика им цена! Этой ценой отмечена судьба тех, кто дожил от той войны до сегодняшнего дня. От войны, которая прогремела более 60-ти лет тому назад.

– Эх! Вы! Участники войны! – вздохнул я.

И вдруг всколыхнулось что-то во мне и вспомнилось…

Была осень 1942 года. Тогда мы жили в оккупации в селе на Сумщине. Ранняя осень с дождями превратила все вокруг в непролазную грязь и мне мама сказала, чтоб на улицу я не высовывался. Пошел я как-то раз и завяз по колено в своих бурках с галошами. Хорошо, что проходил мимо соседский дядя Леша, так он вытащил меня из грязи и принес домой.

– А бурки где? – спросила мать, глядя на мои босые ноги. Пришлось дяде Леше идти на улицу и выуживать из грязи мои бурки.

– Еще раз потеряешь бурки, – пригрозила мать, – до весны просидишь на печке!

С тоской я смотрел в окно, как хлюпает дождь по лужам и как месят грязь проезжающие иногда по улице машины. Интересно было смотреть, когда застрянет какая-нибудь машина и вжикает, и дергается туда-сюда. Но это было редко.

Колея была накатанная. А была она глубокая, местами выше колен и даже глубже, но я такие места обходил.

Но вот, кажется, и дождь перестал, и вроде бы просохло. Решил я к Петренкам сбегать. Ненадолго. Они через дорогу жили. А как мне обрадуются Колька и Варька!

И пока моя мать с бабой Катей и ее старшей дочерью Марией перебирали пшено, которое они недавно выменяли в соседнем селе на мамины «тряпки», я потихонечку влез в бурки и вышел из хаты.

Постоял, послушал – никто не зовет, вышел на улицу и прямиком через дорогу. Это мне из окна показалось, что грязь подсохла. Она оказалась такая липкая, и я проваливался иногда так глубоко, что с трудом ноги вытаскивал. А вот и первая колея. Влез я в нее, а она мне до колен. И, так как мне было уже почти четыре года, то я не испугался, а задумался:

«А не повернуть ли мне назад по своим следам?» – но потом решил:

«Почти половину прошел, а вдруг Колька или Варька в окно увидят,» – тогда я уверенно пошел ко второй колее. Вступил в нее одной ногой, потом второй, и вдруг чувствую, нога поднимается, а бурка нет. Ни на той ноге, ни на другой.

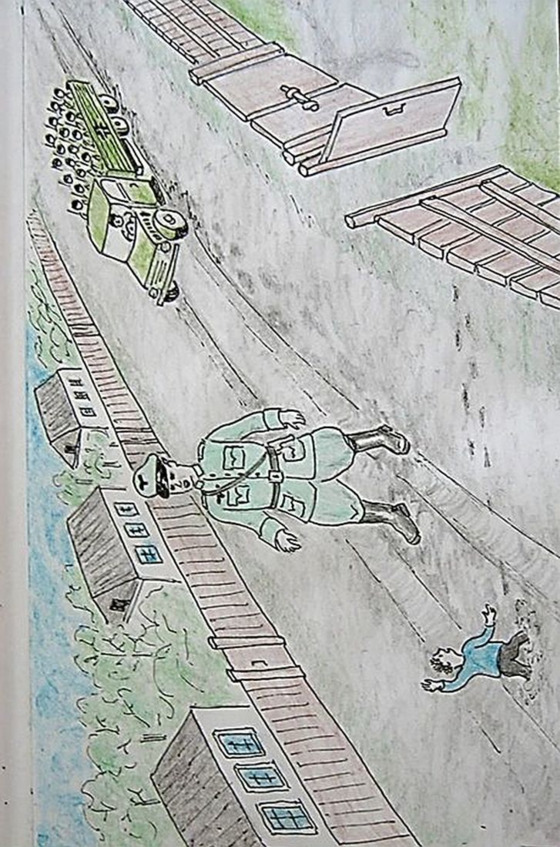

Я стал дергаться, раскачиваться и, в конце концов, потеряв равновесие, упал руками в грязь. Еле поднялся. Руки в грязи, сам весь в грязи и ни шагу ни туда, ни сюда. И тут я услышал сзади шум. Оглянулся и увидел, что по дороге едут машины.

Я опять задергался ногами, но грязь держала меня крепко. Я снова упал, поднялся и, глядя на приближающиеся машины, заревел от страха.

А машины остановились, из первой вышел немецкий офицер, и соскочило еще несколько солдат. Показывая на меня пальцами, они хохотали и шли ко мне. Первым шел офицер. Он улыбался и что-то говорил. Я видел, как на меня надвигается огромная фигура немца, и заревел еще сильнее.

А он нагнулся, взял меня за шкирку и, вытащив из грязи, понес к нашему дому. Мои бурки остались на дороге и я, болтая босыми ногами, закричал, показывая руками на них.

Я помнил, что мне грозило от матери за их потерю. Офицер, что-то прокричал, и кто-то из солдат, забежав вперед, сфотографировал нас всех на фоне машин, а затем, смеясь, достал из грязи мои бурки и отдал офицеру. Он брезгливо взял их левой рукой и вошел во двор.

На крыльце, испуганно прижимаясь друг к другу, стояли моя мать, баба Катя и Мария. Немец что-то сердито и громко говорил, показывая то на меня, то на них, то на дорогу. Кроме слов «киндер, нихт, матка, яволь, ферштейн» никто ничего не понимал, и от этого всем было еще страшней.

Мать моя несколько раз пыталась кинуться ко мне, но хлесткое «хальт» останавливало ее, и она только испуганно смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Я перестал реветь и водил глазами по перепуганным лицам.

Потом немец со словами «киндер, матка, нихт, ферштейн» опустил меня ногами в бурки и отпустил. Я сразу побежал на крыльцо и спрятался за всеми нашими. Немец еще что-то сказал, смеясь, солдаты загоготали, и они ушли. И пока не заурчали машины и не уехали с нашей улицы, все окаменело стояли на крыльце.

Затем мать схватила меня и зажав меж колен, начала шлепать руками по попе. Я заорал. Баба Катя вырвала меня из ее рук и со словами:

– Ты что? Совсем рехнулась? – ушла со мной в другую комнату. А мать рухнула пол и, уткнувшись в кровать, громко заголосила.

– Ничего, ничего поплачь, поплачь, не молчи, – говорила баба Катя, а я только глядел на них и испуганно всхлипывал. И чего это мать ревет? Ведь немцы уже уехали.

Прошло много лет. И сейчас вспоминая это, я подумал: «Ладно, напугались мы все тогда здорово, да и мне перепало. Но ведь задержал я тогда колонну немцев почти на полчаса.

А вдруг в это время где-то шел бой, и немцам нужна была помощь. На войне иногда минуты решают исход боя, а тут они опоздали на полчаса. Так кто ж я тогда? Дитя войны или ее участник! А? То-то! Если бы они здесь об этом случае знали, точно положили бы мне масло в кашу!

Десять граммов!»

РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ

Было лето 1943 года. В нашем саду росли яблоки, груши и разные ягоды, ну все, как у всех. Правда, у соседей наших одна яблоня была с какой-то особенной кислинкой. Таких яблок у нас не было, и я иногда лазил в их сад. Но с тех пор, как у них поселился немецкий офицер, лазить стало опасней.

А на улице ребята иногда хвалились, как они рвали яблоки в разных садах, и рассказывали, где крупнее, а где вкуснее. Я им рассказал про наш соседский сад и вкусные яблоки, но они побоялись залезать туда, так как там жил немецкий офицер. Тогда я решил этими яблоками их угостить. А чего мне бояться? Не будут тогда малявкой обзывать.

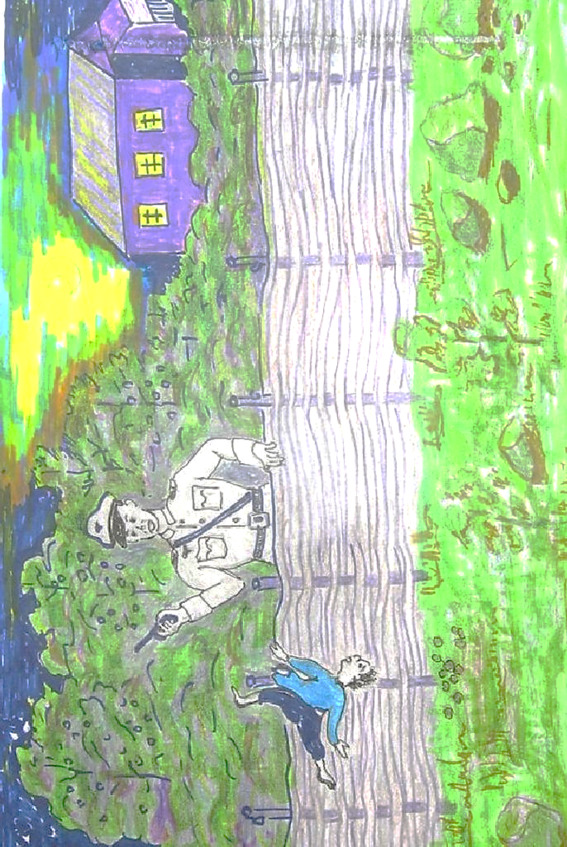

Я решил забраться в соседский сад поближе к сумеркам, когда все уже в хате и редко кто куда выходит. А отделял их сад от нашего только тын. Тын – это забор из кольев, переплетенных ветками лозы. Через такой забор очень удобно перелезать.

И вот я уже в саду. Пригнулся, прислушался и осторожно, как партизан, где ползком, а где вперебежку добрался до своей яблони. Набрал яблок в карманы и за пазуху, затем присел и прислушался. Никого. Только птица какая-то прилетела и зашелестела листьями, а потом все стихло. Я прокрался обратной дорогой и залез на тын. Посмотрел по сторонам и спрыгнул вниз.

То, что лямка штанов за кол перехлестнулась, я не заметил. А мне мамка штаны недавно сшила с лямкой наискось через плечо, на двух железных солдатских пуговицах. И повис я на этой лямке вниз головой.

Яблоки из-за пазухи почти все высыпались. Да ладно, потом соберу.

Хорошо, что был тын, а не дощатый забор, и стал я руками перебирать ветки лозы и понемногу подниматься.

Поднялся немного вверх. Одной рукой держусь за тын, а второй пытаюсь снять лямку с кола. И почти снял, но вдруг сорвался и опять завис. Тогда я снова стал перебирать руками и подниматься вдоль тына. Долез до верха, ногами уцепился за тын с другой стороны кола, взялся за лямку и стал ее поднимать вверх.

Но она не поднималась, так как после моих падений защемилась между колом и тыном. Я согнулся, приблизился к колу, с силой дернул за лямку и снова сорвался и повис.

Вдруг слышу, вроде, ветка в саду хрустнула, как будто кто-то идет. Я замер и стал всматриваться в щели между ветками тына, и вдруг увидел, что в мою сторону тихо крадется немец с пистолетом наизготовку.

И когда он в сад зашел? Я и не слышал! Вот зараза! Я замер и даже перестал дрыгать ногами, которые торчали над тыном, и вдруг как чихну! Я перепугался и заплакал: вдруг немец пальнет в меня из пистолета?

Когда слышу: – О, майн гот! Киндер! Нарр! – и еще что-то по-немецки. Немец подошел, взял меня за ноги и снял с кола. Затем, то смеясь, то ругаясь, перешагнул через тын и понес к нашему дому. Я от страха только вжал голову в плечи и молчал. Немец зашел на крыльцо, ногой открыл дверь и зашел в хату.

При виде немца с пистолетом в одной руке и моими точащими вверх ногами в другой, баба Катя уронила чугунок на пол, моя мать кинулась ко мне, а потом, встретившись с взглядом офицера, отскочила и прижалась к печке.

Марийка же ухватилась руками за нижнюю челюсть и выпучив глаза, глядела на меня. А немец кричал на всех и в промежутке между выкриками «Русиш швайн», «Барбар», «Нидрих раса» и другими немецкими словами. Потом он засунул пистолет в кобуру, поставил меня на ноги и высыпал все яблоки, какие были у меня, на пол.

Все молчали, и я тоже, но чувствовал, что мои глаза вот-вот лопнут от страха. Я ничего не понимал, что он кричал, но четко представлял, что теперь мне здорово попадет.

Покричав еще немного, показывая указательным пальцем то на меня, то на остальных, со словами «Диб раса» немец раздавил все яблоки на полу сапогами и ушел из хаты. И пока в хате стояла мертвая тишина, я попытался быстро спрятаться за печку.

Со словами:

– Господи, та за шо ж мэни отакое наказание? – мать выхватила меня из-за печки и, продолжая кричать:

– Да шоб ты подавывся отымы яблукамы! И в кого ж ты тилькы народывся? – начала шлепать меня по попе.

Я орал, уворачивался и подставлял руки под удары. Но все равно попадало мне чаще, чем я бы хотел. В конце концов, баба Катя не выдержала моего крика и вырвала меня из ее рук. Я ревел от боли и обиды, а баба Катя гладила меня по голове и приговаривала:

– Господи, та шо ж ты з намы робышь, Витенька! Та так колы-нэбудь пэрэстрыляе нас из-за тэбэ якый-нэбудь нимэць. И колы ты тилькы поумнеешь?

После, когда все поутихло, я спросил:

– А с чого так нимэц разорявся в хате?

– Так вин же учыв нас, шо не можна чужэ брать, не можна до сусида лазыть. Вони дужэ сердяться, якщо хтось чужое визьмэ. Воны й убыть можуть!

– Шо? Из-за отых дэсяты яблук отак кричать! Та у нас в саду такых яблук хоть видрамы збырай – самы збырать нэ поспиваем!

Тут подошла моя мать и тоже давай меня молча гладить.

Вот так всегда: отлупцует, а потим гладыть. Тут я осмелел и говорю ей:

– А я ж тоби казав, не прышывай вторую пуговыцю, не прышывай! С одной точно бы лямка сорвалась! И ничого б не було! А ты прышыла!

Посмотрела на меня баба Катя с тоской и тихо сказала:

– Витя, ну скилькы разив я тоби казала, шоб ты не лазыв до суседей? Ты чого нас позорышь? Не то шо людям, нимцю стыдно у глаза глянуть! Ну, як мы завтра понесем им стираное белье?

– Так мы ж отдаем белье не офицеру, а его денщику. А вин ничого не знае! – сказал я.

Дело было в том, что денщик нам часто приносил белье в стирку, и со словами «матка шнель, шнель, мить» уходил. А мы же должны были на следующий день принести все это постиранное и выглаженное.

И почему-то никто это белье не хотел нести. Мать часто отказывалась, Марийку не пускала баба Катя, и тогда оставалось только мне с ней идти.

Так было и на следующее утро. Когда мы с бабой Катей пришли, я прокричал как всегда:

– Гутен морген, Фриц!

На что Фриц каждый раз сердился и отвечал:

– Гутен морген! Я не есть Фриц, я есть Курт! – и я сразу получил подзатыльник от бабы Кати со словами «та угомонысь ты, ирод!»

Фриц, то есть Курт пересчитал белье и со словами «Гут! Зер гут!» унес его, а потом вынес полбуханки черного хлеба, а мне дал кусочек сахара.

– Вот жлоб! Прошлый раз буханку дал, а сейчас половину! Украл, наверное, нашу половину, – сказал я ему с улыбкой и положил сахар за щеку.

Курт улыбнулся и подтолкнул меня к двери.

Идем мы обратно домой, а баба Катя опять мне выговаривать стала за неправильный разговор с Куртом.

Тогда я запел песенку, которую она не любила:

Синенький скромный платочек,

Дал мине Фриц постирать.

А за этот платочек – хлеба кусочек

И котелок облизать.

Тут я снова получил подзатыльник и уже молча, мы пошли к своей хате.

ПАРТИЗАН

Шел я как-то мимо соседской хаты, в которой немецкий офицер поселился. В это время из нее вышел денщик Курт. Он слегка потянулся, зевнул и сел на крыльцо. Увидев меня, он сказал что-то и поманил к себе пальцем. Я подошел, а он, все так же улыбаясь, начал что-то мне говорить. Ну, наверное, поговорить ему хотелось или просто меня воспитывал. Я кивал ему головой, иногда улыбался. Выговорившись, он достал из кармана кусочек сахара, дал мне его и, слегка потрепав рукой мои волосы, подтолкнул в сторону нашего дома. Затем встал и пошел в хату.

Иду я, удивленно пожимаю плечами, и вдруг вижу, на колке висит солдатская фляга. Остановился я, взял в руки и рассматриваю ее. Вот это вещь! Оглянулся – никого нет. Так с флягой и пошел к себе во двор.

Я сразу решил отнести флягу в сарай, в свое хранилище, где уже лежали две каски, разные патроны и капсюли, противогаз и ржавый ствол винтовки без приклада. Все это я насобирал с ребятами, когда лазил вместе с ними по оставленным окопам и разбитым блиндажам.

Не успел я дойти до сарая, как слышу, кто-то топает сапогами и по-немецки ругается. Со словами «Русиш швайн, Барбар» и другими ко мне приближался немецкий денщик Курт.

Он подскочил ко мне и, что-то зло выкрикивая, выхватил одной рукой из моих рук флягу, а другой ухватил за ухо. Так он протащил меня к крыльцу, куда уже выскочила баба Катя с Марийкой, что-то крикнул, подтолкнул меня к ним и, продолжая кричать, ушел со двора. В наступившей тишине были слышны только мои всхлипы.

– Господи! Та шо ж ты наробыв ище? – проговорила баба Катя, приближаясь ко мне. Я снова схватился за ухо и немного отошел.

– Шо то за фляга була у Курта? Чого вин так репетував? Ты шо, флягу украв?

– Та не. Я шов, шов. Дывлюсь фляга высыть на колку. Никого не було, я й взяв.

– Та скилькы ж тоби казать, шоб ты чужого не брав!

И только она хотела меня ухватить за другое ухо, как во двор вошел офицер и Курт с флягой в руке. Офицер подошел, взял меня за руку и, показывая на флягу, что-то долго мне говорил. И хотя кроме слов «Нихт, Найн, Русиш швайн, Барбар» я ничего не знал, я понимал, что меня воспитывают, но только по-немецки.

Главное, что уши не крутили и по заднице не шлепали. Мне мамка тоже иногда долго говорит. Я понимающе кивал головой и на всякий случай всхлипывал. Наконец немец кончил говорить, выпрямился и с улыбкой, проговаривая «Гут! Гут!», повел меня к сараю. Никто ничего не понимал даже тогда, когда он стал рассматривать старый проржавевший замок, висевший возле двери на гвозде.

Он позвал Катю и спросил, где ключ от замка. Как она его поняла, не знаю, но она быстро сходила в хату и принесла ключ.

Со словами «Гут! Гут» офицер показал на часы и, добавив «зафтра», затолкал меня в сарай и закрыл на ключ. Я слышал, как голосила Катя, проговаривая «та як же там дытына будэ ночувать», и начал рассматривать давно мне знакомый сарай.

Сквозь щели в досках двери, в крыше и в других местах проникал свет, и в сарае было почти светло.

«Подумаешь, закрыли! Ну, й шо!» – подумал я и полез в свой угол, где лежали мои сокровища. Я надел на себя противогаз, а сверху каску и решил так всех напугать, когда меня откроют.

Через час мне стало скучно так сидеть перед дверью, и я снял с себя сначала каску, походил немного снял и противогаз. А главное, я только сейчас начал понимать, вспоминая все Катины крики во дворе, что выпустит меня немец только завтра. Ведь ключ то он забрал. Это я точно в щель видел.

Я обошел все углы и обшарил все стены. Нигде не было даже намека на лазейку. Тогда я полез наверх. Там в одном месте на балки были набиты перекладины. Это был насест для курей. Насест- то был, а курей давно немцы съели. Через крышу лезть я не решился, так как баба Катя давно говорила, что ее надо починить и она еле дышит. Поэтому, если я ее разорю, когда полезу, мне попадет больше, чем от десяти Куртов.

Время шло, а я все еще никак не находил места, где вылезать. Уже сереть начало. Я залез на верхние балки и стал разглядывать все сверху. Вон внизу отгороженный угол для поросенка. Его тоже Курты с Фрицами съели.

А у поросенка пол был «дощаный». Вон одна доска просела и посередине ее трещина. И тянется доска аж до двери. О! А внизу дырка светится. Ее специально сделали, чтоб куры через нее проходили со двора или во двор. Проверил дырку – рука в нее пролезает, а голова – нет. И вроде куры раньше большие были, а дыра почему-то маленькая. И как они пролазили?

А так как они часто лазали туда – сюда, то в земле образовалась выемка. Стал ее разгребать, а там пыли и мусора не на один совок хватит. Выгреб я этот мусор руками – ямка стала глубже, и дыра как будто увеличилась.

В сарае нашел острую палку и начал ковырять ею землю. Наковыряю – выгребу, наковыряю – выгребу, и так много раз. Примерился – голова стала пролезать. Только дальше никак. Край ямки мешал. Я и не заметил, что в сарае совсем стало темно, сел передохнуть и осмотрелся.

Чернильной темнотой смотрели на меня стены сарая, а наверху и в углах что-то шуршало. «Наверное, мыши», – успокаивал себя, отгоняя страх. Я чувствовал, что глаза мои от напряжения просто вылезают из орбит, чтобы что-то увидеть в этом мраке.

Кроме дыры, сереющей в этой темноте, я ничего не видел. И мне казалось, что там, в темноте, кто-то есть. И чтобы отогнать эти страхи я снова и снова кидался к спасительной дыре и лихорадочно ковырял и ковырял землю палкой.

Я рыл теперь в основном в длину. С моей стороны и, сколько доставал, со стороны двора. Наковыряю – выгребу, наковыряю – выгребу. Вскоре получился как бы маленький окопчик. Лег я в него на спину и пролез сначала руками и головой, а затем, качая из стороны в сторону попой и упираясь локтями о край ямы, вылез весь во двор.

«Ура! Я на свободе!» – прокричал я мысленно, чтоб не разбудить кого-нибудь. Затем за сараем в крапиве спрятал мою спасительницу палку, засыпал почти наполовину лаз землей, свежую землю присыпал пылью и пошел к окошку, где спала баба Катя. Я тихонько постучал. Она испуганно глянула, зажала рот руками и быстро побежала открывать дверь.

– Витька, хто ж тэбэ выпустыв? – спросила она.

– Та я сам выйшов!

– Та там же замок!

– Ну й шо!

– Як шо?

– Та ты шо, та шо? Ты шо не радиешь мэни?

– Ой, шо ж тэпэр будэ? Шо ж нам тэпэр нимець скажэ?

– Баба Катя, та я спать хочу, а ты мэни шо, та шо!

– Так ты хоть умыйся! Ты ж там як свыня вымазався!

– Так мэни шо? Похрюкать!

– От, я тоби зараз як хрюкну! Йды вжэ!

На другое утро меня стали расспрашивать, что да как. И что делать дальше. Ключа второго не нашли, чтоб меня в сарай снова посадить и закрыть. Лезть через лаз обратно Катя не пустила. Стали ждать.

В положенное время немцы пришли с ключом от сарая и с удивлением посмотрели на меня. Курт стал сразу орать. А офицер остановил его, подошел к двери и долго рассматривал лаз, покачивая головой.

При свете дня следы моего побега хорошо просматривались. Затем он бросил ключ на землю, повернулся и пошел. Было так тихо, что было слышно, как мимо бабочка пролетела. Проходя мимо нас, офицер, на миг задержав шаг, глянул на меня, выкрикнул «партизанен» и ушел.

И хоть меня почти сразу же выпороли за эту флягу и сказали, чтоб из хаты ни на шагу ногой, зато потом даже соседи стали называть меня «партизаном».

PS. Когда прочитала этот рассказ моя четвероклассница внучка, она высказала свое мнение:

– Деда, а я знаю почему нас не победили немцы в войне. Вот посадили бы их мальчика вот так в сарай, он бы просидел всю ночь в соплях. А наш дырку нашел и вылез. Я бы тоже не сидела просто так. Я бы тоже вылезла.

Я совсем не ожидал такой логики у нашего ребенка!

ЭХ! КИНДЕР, КИНДЕР!

Наше село протянулось вдоль речки Псёл, за которой сразу начинались леса. В годы Великой Отечественной Войны там находились партизанские отряды. На окраине села, а иногда и на улицах часто по ночам вспыхивали перестрелки между партизанами и немцами.

В каждой хате тогда чутко прислушивались к этой трескотне и, когда дело доходило до разрывов мин или гранат, многие прятались в погреба. Поди, знай, где рванет. Было уже, что попадало и по хатам.

Так и в этот раз, когда разрывы стали чаще и ближе к нашей улице, мы быстро собрались и побежали к соседке справа. Там жила сестра бабы Кати Степанида, у которой в саду был каменный погреб. Прибежали, а там уже все семейство Степаниды и еще кто-то из соседей. Все внизу, а Степанида в щель дверную поглядывает, как там и что.

На этот раз партизаны здорово на немцев надавили. Большую часть их гарнизона они перестреляли, а остальные немцы по большаку убежали в сторону города. Ходят партизаны по селу, оружие собирают да зовут всех на улицы. Освободили же! Хотели и мы пойти, да Степанида сказала:

– Диты хай сыдять со старымы, а молодые нехай еды, воды прынысють и вещи потеплей. Та швыдче! Одна нога там, а друга тут!

А ближе к полудню ударили немцы из танков и минометов да на бронетранспортерах как вскочили в село, так и стали партизаны из села убегать.

Бой идет, кругом стрельба, взрывы и крики, то наши, то немецкие, а мы сидим в погребе и ждем, когда все это кончится. Слышим, как проехал танк, как по улице бегут и стреляют. А Степанида на три ступеньки от двери вниз стоит и меня за руку держит.

Вот она как-то напряглась, поставила меня перед собой и двумя руками у пояса держит. Вдруг дверь погреба распахнулась, и в проеме двери я увидел немца с гранатой в руке. А Степанида подняла меня, тычет ему и кричит:

– Киндер! Киндер! Киндер!

Немец развернулся, что-то прокричал и убежал дальше.

У Степаниды подкосились ноги, и она по стенке сползла на пол, а женщины – кто стал голосить, а кто успокаивать начал. Потом, когда стрельба окончилась, все стали расходиться по хатам.

Пришли мы к себе, а напротив хата горит. Соседи с их стороны тушат, а мы боимся к ним бежать, так как улицы еще простреливаются. А наш дед Павло как сидел в хате, так и сидит. Он был почти глухой и уходить при обстрелах отказывался.

– На все воля божья! – говорил он.

Так мы и жили.

Когда немцы начали отступать, а фронт настолько приблизился, что снаряды долетали до села, мы снова стали прятаться в погребе. И вот раз сидим так у Степаниды в погребе, а кругом все взрывается и трещит.

Потом поутихло вроде. Затем топот и крики. Кто, где? Ничего не понять! Все головы задрали вверх и прислушиваются. Вдруг Степанида схватила меня под мышки и когда дверь открылась, сунула меня вперед и как закричит:

– Киндер! Киндер! Киндер!

А парень стоит перед ней и хохочт.

– А ну, Киндеры, вылезайте! Хватит в погребе сидеть! Свои пришли!

Тут еще трое солдат подошло, и все в советской форме!

– Ой, сыночки! Родненькие вы наши! Та чи надолго вы до нас? – спросила их Степанида.

– Та вы шо, тетя? Гляньте, какая сила прет! Так что – только вперед!

А по улице сплошной колонной грохотали наши танки с солдатами на броне. Все улыбаются, руками машут. Тут уже почти все наши вылезли из погреба и стали радостно кричать и махать им руками.

Фронт ушел громыхать дальше, а у нас началась мирная жизнь. Старшие что-то ремонтировали, строили, сажали в огородах, а ребятня бегала по улицам, куда хотела. Особенно интересно было бегать за село. Там в блиндажах и окопах чего только не было. Находили винтовки, автоматы, патроны разные и даже гранаты. Но все это больше находили старшие ребята. А таким, как я, доставались только капсюля, патроны и каски.

У каждого из нас был тайник, где мы прятали свое богатство. Мой тайник был в сарае. Однажды моя мама нашла за мешками в сенях патроны и полкаски капсюлей. на меня так выпорола, что я решил в хату больше ничего такого не носить.

Кое-что у кого-то взрывалось, кого-то покалечило, кого-то из ребят и убило. По неосторожности, наверно, это у них было! Так прошла осень и зима, а потом началась весна.

Из ребят 14-17-ти лет организовали отряд, которым командовал выздоравливающий после ранения сержант-сапер Трошкин Сергей. Он обучал ребят, как находить мины и обезвреживать, рассказывал им об опасностях, которые подстерегают сапера на его опасном пути. Ведь скоро посевная, а как пахать, когда кругом мины. Вот и готовил свой отряд сержант, чтобы вовремя начали пахать и сеять. В этот отряд входил и мой брат Сашко. Ребята обучались каждый день с утра до вечера.