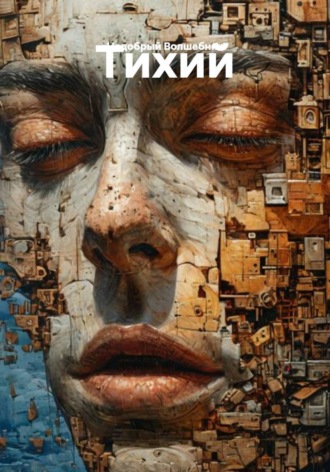

Недобрый Волшебник

Тихий

Введение

Порядок – это не состояние. Это усилие.

Он начинается с простых вещей: ровного ряда, повторяющегося ритма, тишины, в которой мысль не спотыкается о чужое присутствие. Для большинства людей этот порядок – удобство. Для некоторых – необходимость.

Этот текст не рассказывает историю в привычном смысле. Он фиксирует процесс.

Здесь нет героев и нет морали. Есть система, доведённая до логического предела, и язык, который пытается за ней успеть.

Всё, что будет сказано дальше, не требует согласия.

Оно лишь требует внимания.

Остальное – не имеет значения.

Глава первая

Дождь начинался не с неба. Он начинался где-то в висках – тупым, ровным давлением, которое лишь потом превращалось в звук. Сначала это было просто предчувствие влаги, тяжесть в затылочной кости, заставляющая плечи непроизвольно сжиматься. И вот он уже не просто шёл – он прошивал город насквозь, ровно и методично, будто кто-то невидимый и бесконечно терпеливый проверял его на разрыв. Капли били в асфальт с одинаковым интервалом: раз-два-три, раз-два-три. Не пульс – метроном. Беспощадный инструмент, отсчитывающий мгновения до чего-то неизбежного. И город принимал это, не пытаясь отбить свой ритм. Он не сопротивлялся, не вскидывал зонты, не прятался под козырьки крыш. Он всегда только принимал.

Смог висел не просто низко – он прилип к стеклу, как грязная, пропитанная промышленной гарью вата. Через него фонари превращались в мутные жёлтые пятна, лишённые лучей, лишённые надежды на свет. Они не освещали – они медленно тонули в серой каше за окном, как глаза умирающего зверя, затягивающиеся бельмом. Казалось, если сейчас распахнуть створку, сорвать старые шпингалеты, в комнату ворвётся не свежий воздух, а эта густая, безвоздушная масса. Она заполнит всё – сначала лёгкие, обжигая их изнутри холодом, затем карманы пиджака, а после просочится глубже, в само пространство между костями, вытесняя оттуда остатки тепла.

Кайл Ним сидел за столом и не пытался распахнуть окно. Он замер в кресле, боясь нарушить хрупкое равновесие между внутренним и внешним холодом. Его взгляд застыл на оконном стекле, по которому сползали капли. Они начинали свой путь с самого верха, из непроглядной черноты рамы, оставаясь невидимыми до тех пор, пока не входили в косой луч света от настольной лампы. Здесь они рождались заново – жирные, медленные, тяжёлые, как расплавленный свинец.

Кайл наблюдал за их траекториями с одержимостью картографа. Одни катились прямо, уверенно, будто по невидимой колее, пробитой их предшественницами. Другие, более нервные, отклонялись, вздрагивали, сталкивались с соседями и сливались в одну крупную, неповоротливую каплю, которая на мгновение замирала под собственной тяжестью и всё равно исчезала внизу, за деревянной рамой. Он ловил себя на том, что считает их. Ритмично шевелил губами, фиксируя каждую смерть капли внизу. Сбивался. Начинал заново. На пятьдесят шестой он потерял нить, но это не злило его. Это был единственный понятный, предсказуемый порядок в этом мире. Единственная математика, которая не лгала.

Кабинет был слишком тихим. Тишина здесь была не отсутствием звука, а его антиподом, плотной субстанцией, которую можно было почувствовать кожей. Она давила на барабанные перепонки с такой силой, что в ушах рождался свой собственный низкочастотный гул – звук работающей крови, гудение нейронов. Воздух пах не просто старой бумагой и выветрившимся антисептиком. Под этими слоями, как под старыми обоями, висел запах пыли, десятилетиями оседавшей в узких горлах вентиляции, сладковатый дух мокрой штукатурки и что-то ещё – едва уловимое, медицинское, что въелось в самые поры стен: йод, хлорка, тлен. Запах места, где слишком долго, слишком старательно пытались сделать вид, что ничего не происходит, пока само «ничего» не стало хозяином этого здания.

На полке за его спиной стояли книги. Кайл чувствовал их затылком. Это не были случайные издания – старые, в тяжёлых, потёртых тёмно-зелёных переплётах, с золотым тиснением на корешках, которое давно потускнело, став похожим на старую медь. Медицинская энциклопедия. Полное издание. Тома стояли ровно, подогнанные друг к другу с точностью до миллиметра, как кирпичи в стене, возведенной, чтобы отгородиться от безумия. Кайл знал их все, не оборачиваясь. Знал так же точно, как линии на своих ладонях. Знал, что на томе «Н-О» корешок надорван у самого основания, обнажая желтоватую марлю переплёта, а том «П-Р» чуть темнее остальных, будто он дольше стоял на солнце или… или его чаще других сжимали потные от волнения руки.

Ряд был полный. Идеальный. Граница была проведена. И – нет. Не полный.

Один том лежал отдельно, на самом краю полки, почти у края пропасти. Не на своём месте. Перевёрнутый корешком к стене, словно его стыдились показать, словно он скрывал в себе нечто постыдное или опасное. Он нарушал геометрию всей комнаты, и от этого нарушения в затылке Кайла возникало неприятное, тянущее ощущение – как от неправильно поставленной, фальшивой ноты в знакомой до боли мелодии.

Кайл не мог вспомнить, когда он положил его так. Более того – внутри него крепла ледяная уверенность, что это сделал не он. Ощущение было похоже на пробежку босиком по тёмной, знакомой комнате, когда нога внезапно находит пустоту там, где должен быть твёрдый пол. Короткий, стремительный провал в уверенности. Кто еще мог зайти сюда? Кто осмелился тронуть его порядок?

Лампа над столом давала тёплый, локальный свет, вырезая из мрака комнаты лишь крошечный островок – прямоугольник стола, его собственные руки, которые казались в этом свете чужими, и часть стены с часами. Всё, что находилось за пределами этого круга, тонуло в густой полутьме: высокие шкафы превращались в угрюмые, монолитные глыбы, а углы углублялись в непроглядную черноту, которая, казалось, дышала. Кайлу чудилось: если выключить лампу, комната не просто погрузится во мрак – она исчезнет. Перестанет существовать. Останется только этот запах йода и пыли.

Он поднял руку и потёр переносицу, чувствуя, как под пальцами сходится привычное, уже почти родное напряжение. В голове стоял не туман – туман можно разогнать. В голове стояло нечто вязкое, как тяжёлый, засахарившийся сироп. Мысли двигались медленно, с трудом, пробуксовывая в этой жиже, и некоторые застревали на полпути, так и не дойдя до той точки, где их можно было бы облечь в понятное слово.

На стене висели часы. Старые, с круглым пожелтевшим циферблатом и двумя стрелками-иглами. Они тикали. Этот звук врезался в вязкую тишину, чёткий и безжалостный, как удары молоточка по стеклу. Тик-так. Тик-так. Кайл проверил время. Подождал, глядя на секундную стрелку. Потом проверил ещё раз. Стрелки, казалось, не сдвинулись ни на долю дюйма. Время застряло в этой комнате, как муха в янтаре.

Кайл откинулся на спинку кресла. Кожаный чехол тихо, жалобно скрипнул под его весом. Кресло было удобным, анатомически правильным, но оно не позволяло расслабиться. Оно держало его спину в прямой, напряжённо-готовой позиции – словно напоминая каждую секунду, что расслабляться здесь преждевременно. Что контроль – это единственное, что отделяет его от того, что прячется в углах. Что в любой момент может потребоваться встать и начать действовать.

Где-то бесконечно далеко, в глубине здания, за пределами этого безопасного крыла, с глухим гулом проехала тележка. Одно колесо скрипело – тонко, жалобно, выбиваясь из общего ритма. Скрип затих, растворился в пустоте коридоров. Потом – шаги. Неровные, семенящие, будто кто-то шел, волоча ногу. Они появились из ниоткуда и исчезли в никуда, не оставив после себя ничего, кроме липкого ощущения, что здание не пусто. Что оно наблюдает за ним.

Кайл снова подумал о книгах. О ровном, тёмно-зелёном ряде. И о том, что любой ряд, даже самый совершенный, самый идеальный, можно разрушить одним единственным неверным движением. Достаточно перевернуть один том, и вся стена перестает быть защитой.

За окном дождь усилился. Теперь он стал гуще, тяжелее, как будто с неба падала уже не вода, а сама ночь стекала по стеклу. Потоки хлестали по поверхности с яростью, и город за окном окончательно распадался на слои – дрожащее отражение лампы, расплывчатые, умирающие огни, чёрная, бездонная масса неба. Это напоминало не пейзаж, а хирургический разрез – сложный, многослойный, где невозможно сразу понять, что является первопричиной боли, а что – лишь её следствием.

Он закрыл глаза. Всего на секунду. И почти не удивился – скорее, ощутил странное, извращенное удовлетворение, – когда в тишине, под мерный вой дождя, ему показалось, что в комнате, прямо за границей света от лампы, есть ещё чьё-то дыхание. Неглубокое. Осторожное. Почти бесшумное, но реальное, как запах хлорки. Кто-то стоял там, в черноте, и ждал.

Телефон зазвонил. Звук был резким, металлическим, абсолютно чужим этой комнате. Он не просто нарушил тишину – он вспорол её, сделал её невозможной. Кайл вздрогнул всем телом, будто его дёрнули за тонкую стальную нить, привязанную прямо к солнечному сплетению. Несколько бесконечных секунд он просто смотрел на аппарат, словно тот материализовался здесь сам по себе, принесенный дождем.

Затем он медленно, преодолевая сопротивление воздуха, поднял трубку. Пластик был обжигающе холодным, почти ледяным. – Доктор Ним? – голос в трубке был ровным, механическим, лишённым даже намека на человеческие интонации. – Мы хотели бы взять у вас интервью. О вашем пациенте. О том, кого называют Тихим.

Кайл не ответил сразу. Он слушал тишину на том конце провода, которая была точным отражением тишины в его кабинете. Дождь за окном бил всё сильнее, пытаясь прорваться сквозь стекло.

Глава вторая

К утру дождь не прекратился. Он лишь трансформировался, сменил агрегатное состояние, словно устав биться в стёкла с прежней яростью. Из ровного, методичного потока он превратился в нечто плотное, тяжёлое, почти осязаемое. Казалось, за ночь вода вобрала в себя всю сажу, весь пепел и вековую усталость города, и теперь падала назад густой, грязной взвесью. Он не лил – он сеялся мелкой, непрекращающейся изморосью, которая забивала поры асфальта и неприятно скрипела на зубах, оставляя привкус железа и соли. Небо не светлело. Оно лишь лениво меняло оттенки свинцовой безысходности: от глубокого, давящего графита до молочно-мутной, гноящейся стали.

Кайл вышел из автобуса последним, чувствуя себя лишним в этой стайке зонтов и сгорбленных спин, торопливо рассыпавшихся по тротуару. Двери захлопнулись у него за спиной с резким, раздражённым пневматическим вздохом. Машина, фыркнув облаком чёрного выхлопа, медленно поплыла в серую пелену, оставив его одного на пустынной остановке. После автобуса в воздухе повисло облако бензиновой вони, тут же прибитой к земле дождём, и стойкий, въедливый запах мокрого утюга – аромат промокшего до нитки металла, ржавых поручней и застарелого отчаяния.

Он медленно повернулся, хотя делать это было абсолютно незачем. Взгляд сам, словно по чужой воле, наткнулся на задний номер отъезжающего автобуса. Грязные брызги покрыли его идеальным в своей хаотичности узором. Сквозь маслянистую плёнку грязи и воды цифры теряли свою геометрию, распадались на абстрактные пятна. Там была восьмёрка… или тройка? Вертикальная палочка, которая в этом освещении могла быть единицей, а могла – частью надломленной семёрки. Шестнадцать это было или семнадцать? Цифры упрямо не желали складываться в знакомую комбинацию. Кайл задержал взгляд, впиваясь в номер глазами, будто от этого грязного хаоса мог внезапно проступить хоть какой-то порядок, хоть один ясный знак. Но знака не было. Была только колючая неопределённость, медленно царапающая нервы изнутри.

Дорога к лечебнице была подъёмом. Коротким, но коварным. В сухую, ясную погоду его обычно не замечали, сейчас же каждый шаг в гору отзывался тупым напряжением в икрах и лёгкой, свистящей одышкой. Пальто, некогда серое, стало тяжёлым и чёрным от впитанной воды; оно обвисло на плечах неподъёмным грузом, словно чужая кожа. Тонкая холодная струйка нашла-таки лазейку у самого ворота и, не встречая сопротивления, просочилась за шиворот. Она поползла по позвоночнику ледяным, пугающе чётким швом. Это было отвратительно. И вместе с тем – невероятно реально. На секунду вязкий туман в голове рассеялся, уступив место простому, животному дискомфорту от мокрой, липнущей к телу одежды. Боль и холод были понятнее, чем мысли.

Мысли путались не в содержании, а в самой иерархии. Как если бы в идеально выстроенной картотеке его сознания кто-то невидимый и злонамеренный перепутал папки, поменяв местами важное и случайное. Важное – расписание приёмов, план сегодняшнего интервью, структура годового отчёта – ушло куда-то в глубокий, недосягаемый архив, подёрнутый пылью. На первый план лезли навязчивые обрывки: узор трещины на потолке вчерашнего кафе, лицо незнакомой женщины в автобусе, которая долго и мучительно считала мелочь в заскорузлой ладони, назойливый, вбивающийся в виски ритм капающей с чьего-то зонта воды.

Он попытался мысленно восстановить привычный маршрут своего утра: подъём, холодный душ, бритьё, первая чашка кофе, проверка документов в портфеле. Но на моменте с кофе цепочка оборвалась. Кайл вдруг понял, что не может вспомнить, закрыл ли он дверь квартиры. Он повторил попытку – и снова споткнулся о ту же глухую пустоту. Память выдавала не картинку, а лишь тактильное ощущение: холодную металлическую ручку в ладони. Но был ли это момент открытия или закрытия? Ручка поворачивалась вправо или влево? Неясно. Пустота в этом месте памяти была не чёрной, а пугающе белой, зияющей, как незаполненная графа в каком-то очень важном, решающем судьбу формуляре.

Само здание лечебницы материализовалось из тумана постепенно. Оно возникало не как архитектурное строение, а как определённое состояние духа. Сначала – лишь смутный силуэт, тень чуть большей плотности в серой мгле. Потом проявились квадраты окон – слепые, тёмные, лишенные жизни. Затем – грубая, пористая фактура кирпича, пожухлая краска на оконных рамах, безупречно чёткая линия карниза. Здание не строилось в его глазах – оно проявлялось, как изображение на старой фотографии в ванночке с проявителем. И, как всегда, оно выглядело абсолютно одинаково. Будто само время, дождь и смена сезонов просто скользили по его стенам, не смея оставить следов. Будто оно было не частью внешнего мира, а инкапсулированной реальностью со своими собственными, застывшими законами.

Кайл остановился под скудным бетонным козырьком у главного входа, давая себе несколько секунд, чтобы унять пульс. Он с силой провёл ладонью по лицу, сгоняя воду. Кожа на щеках онемела, стала какой-то чужой, резиновой. На мгновение ему показалось, что вместе с водой он стирает и слой повседневного напряжения, ту маску собранности, которую носил годами. Ощущение было обманчивым и предательски коротким. Напряжение никуда не ушло – оно просто перераспределилось, забилось глубже, в спазмированные мышцы шеи и в самое основание черепа.

Внутри было тепло и сыро, как в огромной оранжерее, выстроенной для нежных, болезненных растений, не выносящих дневного света. Воздух пах хлоркой, разбавленной до сладковатой, тошнотворной консистенции, и под ней – вечный, невыветриваемый запах пыли на горячих батареях. Полы, вымощенные крупной кафельной плиткой цвета горохового супа, неестественно блестели, отражая мертвенно-бледные лампы дневного света. Они блестели не от чистоты, а от вечной, какой-то бессмысленной влажной уборки. Где-то в недрах системы вентиляции или в старых трубах за стеной мерно, раз в несколько секунд, падала капля. Звук был негромкий, но абсолютно, хирургически точный: тук… тук… тук… Это был не ритм. Это была отметка пустого, зацикленного времени.

Он молча прошёл через холл, коротким кивком поприветствовав дежурную сестру – тучную, монументальную женщину в белом халате, которая, не отрываясь, что-то старательно писала в журнале. Она не подняла головы. Её лицо, лишь на секунду мелькнувшее в его периферийном зрении, не имело отчетливых черт – просто бледное пятно под светло-русыми волосами, собранными в бесформенный пучок. Он не запомнил её, хотя видел каждый день. Лица здесь никогда не запоминались, они были частью интерьера, такими же функциональными и бездушными, как те же кафельные плитки.

Кабинет встретил его глухой, ватной тишиной, которая была громче любого уличного шума. Кайл снял пальто, брезгливо стряхнул с него тяжёлую воду. Повесил его на старую вешалку из тёмного, изъеденного временем дерева, потом аккуратно, с каким-то особым, почти маниакальным вниманием, расправил правый рукав. Он следил, чтобы ткань не съёжилась и не образовала неэстетичную складку. На это бессмысленное действие ушло несколько лишних секунд. Потом он наконец сел за стол и привычным жестом щёлкнул выключателем настольной лампы.

За окном мир окончательно размылся, потеряв всякую форму. Дождь теперь был не стеной, а сплошным водяным занавесом, через который город просвечивал лишь как беспорядочное скопление тусклых, расплывчатых огней, лишенных смысла. Капли не текли – они медленно ползли по стеклу, сливаясь в толстые, извилистые ручьи, оставляя после себя мутные, жирные следы. Пейзаж за окном казался не реальным миром, а плохой, размытой акварелью, которую вот-вот смоет окончательно, оставив чистый лист.

Кайл потянулся и открыл верхний ящик стола. Внутри лежали папки. Все одного формата, строгие, серые, с аккуратными наклейками на корешках. Он медленно провёл кончиком пальца по их ровным краям, проверяя, не выбивается ли хоть одна из общего строя. Все были на месте. Он закрыл ящик. Через три секунды открыл его снова – это было иррациональное, почти судорожное движение, будто он втайне надеялся, что за эти мгновения внутренний порядок мог измениться сам собой. Но порядок не изменился. Папки лежали так же безупречно, в той же мертвой последовательности.

Его взгляд невольно скользнул на полку за спиной. Шестнадцать зелёных томов. И один – лежащий отдельно, перевёрнутый корешком к стене. Том «С-Т». Кайл почувствовал легкий укол в затылке. Он не стал его трогать. Не сегодня.

Часы на стене тикали. Но теперь, в этой изоляции, их звук казался громче, чётче, будто он научился искусственно выделять его из общего фона тишины. Тик-так. Тик-так. Он откинулся в кресле, положил ладони на холодную кожу подлокотников и слегка сжал пальцы. Несколько секунд он просто сидел, глядя в серую пустоту перед собой, слушая тиканье и мерный, издевательский стук капли за стеной. В голове не было четких мыслей. Было лишь предчувствие грядущего текста. Будто разговор уже начался где-то там, на глубоком подкорковом уровне, и теперь слова и фразы роились в темноте, готовые вот-вот выстроиться в стройные, неумолимые и страшные ряды.

Именно в этот момент, когда внутренняя тишина достигла своей критической плотности, раздался стук в дверь.

Звук был неожиданным, но удивительно не резким. Скорее – чрезмерно чётким, материальным. Он врезался в ватную атмосферу кабинета, как стальной шарик, упавший в масло. Слишком определённый звук для этого размытого, призрачного утра.

– Войдите, – сказал Кайл. Его голос прозвучал ровно, без малейших колебаний, словно он репетировал это слово всё утро.

Дверь открылась – не резко, не медленно, а с какой-то идеальной, математически выверенной нейтральной скоростью. В проёме стоял мужчина. На вид лет сорока, в промокшем насквозь бежевом тренче, с кожаной папкой, плотно прижатой под мышкой. Его волосы, тёмные и влажные, небрежно прилипли ко лбу, но лицо при этом сохраняло выражение вежливой, почти механической деловой сосредоточенности. Он вошёл, оглядев кабинет одним быстрым, сканирующим взглядом – взгляд был не любопытствующим, а скорее оценивающим, как будто гость проверял соответствие помещения неким своим внутренним критериям. Его ботинки, на удивление, оставили на полу лишь два слабых, почти сухих отпечатка.

– Доктор Ним? – спросил мужчина. Голос его точь-в-точь совпал с тем голосом из вчерашней телефонной трубки – такой же выверенный, вежливый и абсолютно лишённый случайных человеческих интонаций.

Кайл кивнул, не вставая с места. Его руки всё так же лежали на холодном кожаном подлокотнике.

– Спасибо, что согласились, – продолжил мужчина, аккуратно прикрыв за собой дверь. Звук щелчка замка прозвучал негромко, но в этой тишине – окончательно. – Я журналист. Мы с вами договаривались на интервью. Вчера.

Кайл медленно перевёл взгляд с гостя на окно, где дождь продолжал своё методичное, бессмысленное дело по уничтожению города. Потом так же медленно вернул взгляд на мужчину.

– Присаживайтесь, – сказал он наконец. Его голос был низким, почти монотонным, идеально вписывающимся в стук капель и тиканье часов. – Если уж рассказывать эту историю, лучше делать это сидя.

Глава третья

Тишина, наступившая после формальностей, была особого рода – не паузой, а преддверием звука, какой бывает в пустом концертном зале перед первым ударом смычка. Воздух в кабинете заметно загустел, словно пропитался тяжестью еще не произнесенных слов. Настольная лампа отбрасывала на полированную поверхность стола жесткий, хирургически точный круг света, оставляя лица мужчин в глубокой полутьме – два острова в море теней, связанные между собой лишь хрупким мостом предстоящей речи.

Кайл начал говорить не сразу. Он медленно собрал бледные пальцы в замок на столе и уставился на этот белый световой круг, будто читал текст, невидимыми буквами выжженный на древесине. Когда первые слова наконец сорвались с его губ, они выходили мучительно медленно. Это не был поток; это были отдельные, тщательно выверенные единицы смысла, которые нужно было не произнести, а извлечь из черных глубин сознания – так хирург извлекает инородное тело из раны, стараясь не повредить живые, пульсирующие ткани. Кайл не смотрел больше в сторону журналиста. Его взгляд, пустой и сфокусированный одновременно, был прикован к окну – к тому самому месту, где мелкие струйки воды собирались в одну толстую, дрожащую каплю на краю рамы. Капля медленно набирала массу, тяжелела, становясь почти невыносимой, и, наконец, срывалась вниз, чтобы мгновенно уступить место следующей.

– Он увидел её днём, – голос Кайла был низким, монотонным, абсолютно лишённым даже намека на моральную оценку. – Не в случайном моменте. Не по капризу судьбы. Это было место с высокой, почти агрессивной проходимостью. Популярное кафе в центре города, возможно. Или гулкий холл публичной библиотеки. Одно из тех мест, где люди постоянно находятся на виду, под мягким, льющимся отовсюду рассеянным светом, под сотнями скользящих взглядов. Там сложно спрятаться, даже если ты этого отчаянно хочешь. Там ты всегда – лишь часть фона, пиксель в общем шуме.

Кайл сделал паузу, позволив этой мысли не просто повиснуть в воздухе, а осесть в пространстве кабинета, как оседает невидимая пыль на старой мебели. За окном характер дождя начал меняться. Ровный, усыпляющий шум стал плотнее, настойчивее, приобретая металлический оттенок. Отдельные капли уже не могли удержать свою индивидуальность – они сталкивались, сливались в извилистые потоки, которые ползли по стеклу, оставляя за собой грязные, кривые следы, похожие на слёзы, густо смешанные с дорожной сажей.

– Она умела разговаривать с людьми, – продолжил Кайл. Его пальцы на столе слегка сжались, костяшки побелели на секунду, но тут же расслабились. – Она делала это так, будто каждый встречный был для нее жизненно важен. Это не был врожденный талант. И даже не природная харизма. Это была привычка. Отработанный до автоматизма жест. Улыбка в нужный момент, одобрительный кивок, открытая, приглашающая к диалогу поза. И она никогда её не выключала. Даже когда в этом не было ровным счетом никакой нужды. Даже когда вокруг не оставалось никого, кто мог бы оценить это представление. Это была постоянная, бессмысленная утечка энергии. Ненужный, паразитарный шум в системе.

Журналист не записывал. Он сидел неподвижно, превратившись в слух. Лишь его глаза в полумраке неотрывно следили за лицом Кайла, ловя каждое мимолетное движение губ, каждый микроскопический жест, который мог бы выдать внутреннюю борьбу. Но борьбы не было. Была только фиксация фактов.

– Он приходил туда несколько раз, – Кайл заговорил чуть быстрее, но ритм его речи оставался железным, метрономным. – Сначала просто наблюдал со стороны. Сидел за угловым столиком с давно остывшим, горьким кофе. Стоял у стеллажей с пыльными журналами, делая вид, что читает. Просто ждал. Люди с таким складом характера, как у неё… они редко замечают тех, кто не требует к себе немедленного внимания. Тихое, статичное присутствие, полное отсутствие запроса – они воспринимают это как норму, как часть привычных декораций. Это делает их уязвимыми. Не физически – физически она могла быть в безопасности. Это делает их уязвимыми системно.