Полная версия

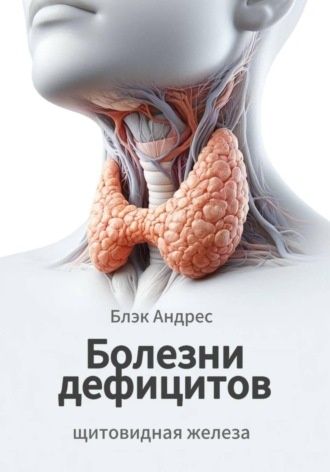

Болезни дефицитов. Щитовидная железа

Влияет ли гипотиреоз на работу паращитовидных желез?

Этот вопрос не так прост. Прямого управления «щитовидка – паращитовидные железы» не существует. Однако гипотиреоз создает в организме общий фон, который не может не затрагивать и кальциево-фосфорный обмен.

Влияние через замедление метаболизма. Гипотиреоз – это состояние общего замедления всех процессов в организме. Это касается и костного ремоделирования – постоянного обновления костной ткани. При выраженном и длительном гипотиреозе процессы как разрушения (остеокластическая резорбция), так и построения (остеобластическое формирование) кости замедляются. Но поскольку оба процесса тормозятся, грубого нарушения уровня кальция в крови обычно не происходит. Он остается в норме.

Изменение чувствительности тканей. Есть данные, что дефицит тиреоидных гормонов может изменять чувствительность костной ткани к паратгормону. То есть ПТГ есть, но кость на него реагирует не так активно, как должна бы.

Косвенное влияние через витамин D. Гипотиреоз может ассоциироваться с нарушениями всасывания в кишечнике, что потенциально может приводить к дефициту витамина D. А поскольку витамин D – ключевой партнер ПТГ, его нехватка нарушает отлаженный механизм всасывания кальция.

Ситуация послеоперационного гипотиреоза. Это самая частая и очевидная связь. Если человеку удаляют щитовидную железу по поводу рака или огромного зоба, существует риск случайного повреждения или удаления крошечных паращитовидных желез. В этом случае развивается гипопаратиреоз – состояние дефицита ПТГ. Это уже прямое и тяжелое осложнение, приводящее к резкому падению кальция в крови (гипокальциемии), что проявляется судорогами, мышечными спазмами и нарушениями сердечного ритма. Здесь гипотиреоз (после удаления) и гипопаратиреоз идут рука об руку, но причина у них общая – операция.

Клиническая картина: что чувствует человек?

При неосложненном гипотиреозе человек обычно не ощущает явных симптомов нарушения кальциевого обмена. Уровень кальция остается стабильным. Однако могут присутствовать общая слабость, боли в мышцах и суставах. Их часто списывают на сам гипотиреоз, но частично они могут быть связаны и с замедленным костным обменом. В случае послеоперационного гипопаратиреоза – онемение вокруг рта, в пальцах, мучительные судороги в мышцах (тетания) – это требует немедленной медицинской помощи.

Гипотиреоз и работа паращитовидных желез связаны сложной, опосредованной связью. Пока щитовидная железа просто недостаточно активна, система регуляции кальция, возглавляемая ПТГ, справляется со своей задачей и поддерживает баланс. Проблемы возникают тогда, когда происходит физическое повреждение паращитовидных желез (чаще всего во время операции) или когда на фоне гипотиреоза развиваются сопутствующие дефициты (например, витамина D). Поэтому понимание этого дуэта гормонов позволяет увидеть организм как целостную систему, где сбой в одном узле может создавать фоновый шум в работе другого, даже если прямой командной связи между ними нет.

Гипертиреоз: парадокс истощенного источника

Когда речь заходит о заболеваниях щитовидной железы, часто возникает упрощенное представление: гипотиреоз – это нехватка йода, а гипертиреоз – его избыток. Однако реальность гораздо сложнее и парадоксальнее. Гипертиреоз, состояние избыточной продукции гормонов, во многих случаях корнями уходит в те же проблемы дефицита, что и гипотиреоз. Это история о том, как организм, отчаянно пытаясь выжить в условиях нехватки ресурсов, может запустить механизм, выходящий из-под контроля.

Парадокс йода: от дефицита к избытку гормонов

Чтобы понять этот парадокс, нужно увидеть картину в динамике.

Фаза компенсации: увеличение и гиперплазия. При хроническом дефиците йода щитовидная железа оказывается в положении фабрики, у которой отключили поставку сырья. Чтобы выполнить план (произвести нужное количество гормонов), гипофиз усиливает «надзор», повышая уровень ТТГ. Под этим давлением железа предпринимает два действия:

– увеличивается в размерах (формируется зоб), чтобы захватить больше йода из крови;

– клетки начинают делиться активнее (гиперплазия).

На этой стадии у человека может быть нормальный или даже слегка повышенный уровень гормонов, достигнутый ценой увеличения органа.

Фаза сбоя: появление автономии. Длительная стимуляция ТТГ – это фактор риска. В постоянно делящихся клетках накапливаются случайные мутации. Некоторые группы клеток (будущие узлы) могут стать «бунтарями» – они теряют чувствительность к ТТГ и начинают производить гормоны автономно, бесконтрольно. Их уже не волнует, сколько йода в крови – они используют его с максимальной, нерегулируемой эффективностью.

Опасность добавления йода: подливание масла в огонь. Теперь представим, что в систему, где уже есть такие автономные, гиперактивные узлы, резко вводится большое количество йода (в виде БАДов, препаратов типа «Йодомарина» или контраста для КТ). Что происходит? Автономные узлы, как ненасытные губки, жадно захватывают этот йод и производят из него огромное количество гормонов. Это приводит к резкому обострению гипертиреоза – йод-индуцированному тиреотоксикозу. Состояние человека резко ухудшается: сильное сердцебиение, потливость, нервозность, потеря веса.

Стратегия осторожного восполнения дефицита

Означает ли это, что при гипертиреозе йод категорически запрещен? Не совсем. Речь идет о стратегии и осторожности.

Сначала – контроль, потом – восполнение. Первоочередная задача при активном гипертиреозе – взять под контроль бесконтрольную продукцию гормонов. Это делается с помощью тиреостатиков (препаратов, блокирующих синтез гормонов), радиойодтерапии или операции.

Постепенность и наблюдение. После стабилизации состояния, при подтвержденном дефиците йода, его введение может быть рассмотрено, но оно должно быть очень постепенным и под строгим врачебным контролем. Идея в том, что при адекватном снабжении йодом и снижении уровня ТТГ (если причина не в автономии) стимуляция железы уменьшится. Со временем она может даже несколько сократиться в размерах, вернувшись к более нормальному, контролируемому режиму работы. Но этот путь требует времени и терпения.

Влияние скрытых факторов: стресс, воспаление и реверсивный Т3

Пока йод играет роль главного «сырья», на сцене присутствуют и другие, менее очевидные, но мощные регуляторы.

Стресс и кортизол. Хронический стресс – частый спутник и провокатор гипертиреоза. Гормон стресса кортизол:

– подавляет конверсию Т4 в Т3, снижая уровень активного гормона;

– стимулирует конверсию Т4 в реверсивный Т3 (rT3). Это защитный механизм, организм пытается замедлить метаболизм, чтобы пережить трудные времена;

– создает порочный круг, симптомы гипертиреоза (тревожность, сердцебиение) сами по себе являются стрессом для организма, что поддерживает высокий уровень кортизола и усугубляет гормональный дисбаланс.

Реверсивный Т3 (rT3) при гипертиреозе. Казалось бы, при избытке гормонов rT3 должен быть низким. Но в условиях стресса и воспаления картина может быть смешанной. Организм может пытаться «сопротивляться» избыточной стимуляции, намеренно переводя часть Т4 в неактивную форму rT3. Это можно расценивать как последнюю попытку защитить клетки от «энергетического пожара». Поэтому в некоторых случаях при гипертиреозе можно увидеть не только высокие Т3 и Т4, но и повышенный rT3, что указывает на сложный гормональный хаос.

Воспаление. Цитокины (молекулы воспаления) напрямую угнетают функцию щитовидной железы и нарушают конверсию гормонов. Любое хроническое воспалительное заболевание может вносить свой вклад в дисбаланс, затрудняя нормализацию состояния.

Взгляд на гипертиреоз исключительно через призму избытка гормонов ошибочен. Это состояние, которое часто начинается с истощения и дефицита (йода, селена, цинка), приводит к структурным изменениям в железе (узлам), а затем усугубляется функциональными сбоями (стресс, воспаление).

Осторожная нутритивная поддержка. Восполнение дефицитов должно быть аккуратным и постепенным. Управление стрессом и воспалением. Без этого шага все остальные меры могут быть неэффективны. Работа с нервной системой, сном, коррекция диеты для снижения воспаления – неотъемлемая часть восстановления.

Гипертиреоз – это не просто «сломанный термостат», который всегда включен на максимум. Это история о системе, доведенной до крайности дефицитом и стрессом, которая в попытке адаптироваться потеряла контроль. Понимание этой парадоксальной связи между исходным дефицитом и конечным избытком позволяет подойти к лечению более мудро и целостно, видя за симптомами «пожара» его истинную причину – долгое «голодание» и истощение жизненно важного органа.

Узлы щитовидной железы: когда рост выходит из-под контроля

Щитовидная железа, этот небольшой орган в форме бабочки, обладает удивительной способностью к адаптации. Ее ткань не статична; она может увеличиваться в объеме, чтобы удовлетворить потребности организма. Однако иногда этот процесс роста нарушается, становясь не слаженным оркестром, а хаотичным строительством, в результате которого в ткани железы образуются узлы. Узел – это участок, отличающийся по своей структуре и свойствам от окружающей ткани. Почему же это происходит, и какую роль в этом играет главный «дирижер» щитовидной железы – тиреотропный гормон (ТТГ)?

ТТГ: добрый стимулятор или злой надсмотрщик?

В норме ТТГ, вырабатываемый гипофизом, – это добрый и необходимый стимулятор. Он посылает щитовидной железе сигнал: «Пора работать!», заставляя ее клетки (тироциты) захватывать йод, производить гормоны и, при необходимости, делиться, чтобы увеличить производственные мощности. Этот рост, как правило, равномерный, диффузный, как плавное расширение фабрики.

Но представьте, что спрос на продукцию фабрики постоянно высок, а сырья (йода) не хватает. Гипофиз, не получая от железы достаточного количества готовой продукции (гормонов Т3 и Т4), начинает «кричать» еще громче, повышая уровень ТТГ. Он становится уже не стимулятором, а надсмотрщиком с хлыстом.

Именно этот хронический, длительный «крик» – высокий уровень ТТГ – является одной из ключевых причин неравномерного, очагового роста.

Под непрерывным давлением ТТГ клетки щитовидной железы вынуждены постоянно находиться в состоянии активности и деления. Однако не все клетки одинаково чувствительны к этому сигналу. Некоторые из них в силу случайных мутаций или индивидуальных особенностей начинают реагировать на ТТГ сильнее и быстрее своих соседей. Одна такая «гиперчувствительная» клетка начинает активно делиться. Ее потомки наследуют эту особенность. Постепенно формируется целая колония, клон клеток, которые растут и размножаются более активно, чем окружающая ткань. Это похоже на сорняк, который растет быстрее газонной травы. Со временем эта группа клеток формирует объемное образование, которое мы и называем узлом. Он может быть один (солитарный) или их может быть много (многоузловой зоб). Этот рост уже не служит общей цели увеличения производства гормонов; это автономный, бесконтрольный процесс.

От стимулируемого роста к автономии: точка невозврата

Самое опасное в этом процессе – это возможность автономизации узла. По мере накопления мутаций клетки внутри узла могут вообще перестать подчиняться ТТГ. Они теряют рецепторы к нему или, наоборот, их сигнальные пути внутри клетки становятся постоянно включенными.

Такой узел превращается в независимую, самоуправляемую фабрику. Он начинает производить тиреоидные гормоны бесконтрольно, не обращая внимания на команды гипофиза. Это состояние называется функциональной автономией и может привести к тиреотоксикозу – отравлению организма избытком гормонов. Особенно часто это встречается в регионах с йодным дефицитом, где многолетняя стимуляция ТТГ приводит к образованию множественных автономных узлов.

Хотя высокий ТТГ – мощный драйвер, он не единственная причина.

Йодный дефицит. Сама по себе нехватка йода заставляет железу расти, пытаясь компенсировать качество количеством. Этот компенсаторный рост часто идет неравномерно.

Воспаление. Хронические воспалительные процессы (например, аутоиммунный тиреоидит) могут повреждать ткань железы, что в процессе восстановления также приводит к очаговому разрастанию и фиброзу.

Облучение. Воздействие радиации – известный фактор риска, значительно повышающий вероятность узлообразования и рака.

Почему это важно понимать?

Понимание связи между высоким ТТГ и ростом узлов имеет прямые практические последствия. Поддержание нормального уровня ТТГ с помощью восстановления дефицитов и потребления йода – лучшая стратегия предотвращения прогрессирования узлового зоба.

Если у пациента с гипотиреозом и высоким ТТГ обнаружены узлы, первым шагом часто является восстановление основных веществ, влияющих на работу щитовидной железы, в традиционной медицине – это будет гормонозаместительная терапия. Подавление ТТГ до низко-нормального значения может остановить стимуляцию роста и даже привести к некоторому уменьшению размеров узлов.

Наличие автономных узлов диктует осторожность. Прием больших доз йода (например, в виде БАДов или контрастных веществ для КТ) может «подпитать» такую узловую ткань и спровоцировать резкий выброс гормонов и тиреотоксикоз.

Узлы в щитовидной железе – это чаще всего следствие долгого и трудного пути, который орган прошел под прессом хронической стимуляции, дефицита или воспаления. Высокий ТТГ выступает в роли дирижера, который слишком долго и громко заставлял оркестр играть, и в итоге некоторые музыканты вышли из-под контроля, начав играть свою собственную, уже автономную музыку. Задача современной эндокринологии – вовремя услышать эти диссонансы, убрать стимуляцию и не допустить, чтобы хаотичный рост нарушил тонкую гармонию всего организма.

Холодные и горячие узлы: температура как ключ к диагнозу

Когда в щитовидной железе обнаруживают узел, первая мысль у человека – не онкология ли это? Врачи для первоначальной оценки используют не только УЗИ, но и метафоричные термины «горячий» и «холодный» узел. Эта «температура» не имеет отношения к физическому теплу, а говорит о метаболической и функциональной активности образования, и является ключом к пониманию его потенциальной опасности.

Что означает «температура» узла?

Чтобы понять эту классификацию, нужно представить, как работает щитовидная железа. Ее клетки (тироциты) активно захватывают из крови йод – основной строительный материал для гормонов. Если ввести в организм безопасное количество радиоактивного изотопа йода или технеция (который ведет себя аналогично), здоровая ткань железы его поглотит. Процесс визуализации этого поглощения называется сцинтиграфией. Именно этот метод и определяет, «горячий» узел или «холодный».

Горячий узел (функционально автономный) – этот узел ведет себя как «энергетический вампир» или гиперактивная фабрика. Он поглощает радиоактивный изотоп значительно интенсивнее, чем окружающая его нормальная ткань щитовидной железы. На снимке сцинтиграмме он выглядит как яркое, насыщенное пятно. Это означает, что клетки узла обладают сверхспособностью захватывать йод и, что самое главное, производить из него гормоны. Часто они делают это автономно, то есть не подчиняются командам гипофиза и тиреотропному гормону (ТТГ).

Холодный узел – это полная противоположность. Такой узел не поглощает радиоактивный изотоп вообще либо поглощает его значительно слабее, чем здоровая ткань. На снимке он выглядит как «холодное», темное пятно на фоне более светлой нормальной железы. Это означает, что клетки в этом узле либо утратили свою специализацию и не способны захватывать йод, либо их там попросту нет (например, узел заполнен жидкостью – киста, или рубцовой тканью).

О чем говорит «температура»? Оценка рисков

Именно здесь кроется главный клинический смысл этой классификации.

«Горячий» узел: риск тиреотоксикоза. Поскольку такой узел бесконтрольно производит гормоны, он может привести к развитию тиреотоксикоза (гипертиреоза). Это состояние отравления организма избытком тиреоидных гормонов, которое проявляется сердцебиением, потливостью, нервозностью, похудением, дрожью в руках. Онкологический риск: крайне низкий. Вероятность того, что «горячий» узел окажется злокачественным, составляет менее 1%. Его главная угроза – не рак, а нарушение гормонального баланса.

«Холодный» узел: риск онкологии. Именно в этой группе сосредоточены около 85-90% всех случаев рака щитовидной железы. Потому что неспособность захватывать йод – это характерный признак недифференцированных, агрессивных раковых клеток, которые утратили функцию нормальных тироцитов. Важное уточнение: подавляющее большинство «холодных» узлов (около 95%) – это доброкачественные образования (аденомы, кисты, узлы при тиреоидите). Но поскольку среди них «прячутся» злокачественные опухоли, «холодный» узел всегда требует к себе повышенного внимания и дополнительного обследования.

Как определить природу узла? Алгоритм действий

Обнаружение узла – это не приговор, а начало диагностического пути.

Первичный метод – УЗИ щитовидной железы. Это золотой стандарт скрининга. Врач оценивает размер, количество узлов, но главное – их эхогенность и наличие микрообызвествлений, неровных контуров и других признаков, которые могут насторожить в плане онкологии. Именно по данным УЗИ принимается решение о необходимости дальнейших шагов.

Сцинтиграфия. Этот метод назначается не всем подряд, а по показаниям: при выявленном низком уровне ТТГ в крови (подозрение на автономию), для определения функциональной активности крупного узла и для поиска эктопированной (нетипично расположенной) ткани щитовидной железы или метастазов рака (после операции).

Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ). Это решающий метод в диагностике «холодных» узлов. Под контролем УЗИ врач тончайшей иглой берет клетки из узла для цитологического исследования. Только ТАБ может с высокой точностью (около 95%) ответить на вопрос: доброкачественное это образование или злокачественное. Показания к ТАБ определяются по данным УЗИ (размер, обычно от 1 см, и наличие подозрительных признаков).

Как с этим быть? Тактика в зависимости от диагноза

Если узел «горячий» при нормальном уровне гормонов и отсутствии симптомов – наблюдение. При развитии тиреотоксикоза – лечение. Оно может включать прием тиреостатиков (блокируют синтез гормонов), радиойодтерапию (радиоактивный йод разрушает гиперактивные клетки) или операцию.

Если узел «холодный» и доброкачественный (подтверждено ТАБ) – динамическое наблюдение. Регулярное (раз в 6-12 месяцев) УЗИ для контроля за размерами. В некоторых случаях, при значительном размере, вызывающем сдавление органов шеи или косметический дефект, может быть предложена операция.

Если узел «холодный» и злокачественный или с подозрением на злокачественность (подтверждено ТАБ) – хирургическое лечение как основной метод. Объем операции (удаление доли или всей железы) определяет онколог.

Термины «горячий» и «холодный» узел – это не просто образные выражения, а важнейший диагностический ориентир. «Горячий» узел заставляет опасаться гормональной бури, но почти снимает страхи об онкологии. «Холодный» узел, напротив, чаще всего гормонально нем, но именно он требует максимальной онкологической настороженности. Современная диагностика, основанная на триаде «УЗИ – ТТГ – ТАБ (при необходимости)», позволяет точно определить природу любого образования и выбрать единственно верную тактику, избавляя пациентов как от ненужных операций, так и от упущенных возможностей вовремя вылечить серьезное заболевание.

Зоб щитовидной железы: когда щит становится слишком большим

Само слово «зоб» звучит пугающе, но за ним скрывается понятие, которое известно человечеству с древнейших времен. В сущности, зоб – это просто увеличение щитовидной железы в размерах. Но это увеличение – не болезнь сама по себе, а скорее симптом, внешнее проявление тех сложных процессов, которые происходят внутри органа. Это история о том, как железа, стремясь выполнить свою работу любой ценой, иногда вынуждена становиться слишком большой, и что при этом чувствует человек.

Почему она растет? Причины увеличения щитовидной железы

Чтобы понять, почему растет зоб, снова представим щитовидную железу в виде фабрики. Ее продукция – гормоны Т3 и Т4, а ключевое сырье – йод.

Йодный дефицит – самая частая причина в мире. Это классический сценарий. Когда сырья (йода) не хватает, фабрика не может выполнить план по производству. Мозг (гипофиз), не получая готовой продукции, начинает «кричать» все громче, выделяя больше тиреотропного гормона (ТТГ). ТТГ – это прямой стимулятор роста для щитовидной железы. Под его непрерывным давлением железа делает единственное, что может: она начинает увеличиваться в размерах, пытаясь за счет большей площади «поймать» больше драгоценного йода из крови. Так формируется эндемический зоб – равномерное, диффузное увеличение.

Компенсаторный рост при гипотиреозе. Если по каким-то другим причинам (например, аутоиммунный тиреоидит Хашимото) производство гормонов снижено, гипофиз также реагирует повышением ТТГ, что приводит к росту железы в попытке компенсировать недостаточность функции.

Гипертиреоз и узловой зоб. Иногда рост бывает не равномерным, а очаговым. В ткани железы образуются узлы – участки, которые растут и функционируют автономно, не подчиняясь командам ТТГ. Они могут производить огромное количество гормонов (токсический зоб при болезни Грейвса или многоузловой токсический зоб). Железа увеличивается за счет этих узлов-«бунтарей».

Воспаление. Тиреоидиты (воспалительные заболевания щитовидной железы) часто сопровождаются ее отеком и увеличением, что также классифицируется как зоб.

Опухоли. Доброкачественные (аденомы) или злокачественные опухоли могут вызывать локальное или общее увеличение органа.

Что чувствует человек? Симптомы, которые нельзя игнорировать

Маленький зоб может годами оставаться незамеченным. Но по мере своего роста железа начинает заявлять о себе. Симптомы можно разделить на две группы: те, что связаны с изменением уровня гормонов, и те, что вызваны чисто механическим давлением увеличившегося органа.

Симптомы, связанные с размером (механические), их причина проста – анатомия. Щитовидная железа расположена на шее, в очень тесном соседстве с дыхательным горлом (трахеей), пищеводом, голосовыми связками и крупными сосудами:

– чувство «комка» в горле, инородного тела. Это самый частый и навязчивый симптом. Человек постоянно чувствует желание сглотнуть, чтобы избавиться от этого ощущения;

– затрудненное глотание (дисфагия), особенно твердой пищи. Крупный зоб может сдавливать пищевод, мешая прохождению пищевого комка;

– затрудненное дыхание, одышка, ощущение, что не хватает воздуха, особенно в положении лежа на спине. Это происходит из-за давления на трахею, которая может даже смещаться или сужаться;

– изменение голоса, охриплость, это грозный симптом, указывающий на возможное поражение возвратного гортанного нерва, который проходит прямо за железой и управляет голосовыми связками. Охриплость без видимой причины (не простуда) требует немедленного обращения к врачу;

– визуальное изменение контуров шеи, при больших размерах зоб становится виден невооруженным глазом как припухлость или утолщение на передней поверхности шеи. В прошлом встречались гигантские зобы, обезображивавшие внешность человека;

– чувство распирания, тяжести в шее.

Симптомы, связанные с функцией железы. Они полностью зависят от того, как работает увеличенная железа. Если зоб сопровождается гипотиреозом (снижением функции):

– слабость, сонливость, апатия;

– зябкость, непереносимость холода;

– сухость кожи, выпадение волос;

– прибавка в весе, отечность;

– замедление пульса.

Если зоб сопровождается гипертиреозом (повышением функции):

– нервозность, раздражительность, тревожность;

– учащенное сердцебиение (тахикардия), ощущение «перебоев» в сердце;

– потливость, непереносимость жары;

– дрожь в руках (тремор);

– потеря веса при повышенном аппетите;

– выпученность глаз (экзофтальм) – характерно для болезни Грейвса.

Если функция железы сохранена (эутиреоз), что часто бывает на начальных стадиях, то человек может ощущать только механические симптомы.

Зоб – это наглядное свидетельство борьбы щитовидной железы за выживание и выполнение своей миссии. Он может быть молчаливым компенсатором дефицита или агрессивным проявлением автономии. Симптомы, которые он вызывает, – это не просто «неприятные ощущения», а важные сигналы, которые организм посылает, когда анатомия и физиология шеи нарушены. Услышать эти сигналы – значит вовремя обратиться к эндокринологу, который с помощью простого УЗИ и анализа на гормоны сможет разгадать причину роста «щита» и вернуть ему нормальные, здоровые размеры, избавив человека от тягостного чувства давления и позволив вновь дышать полной грудью.