Полная версия

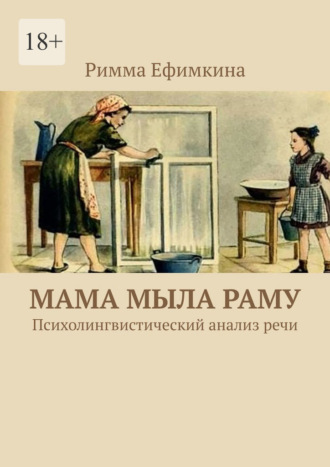

Мама мыла раму. Психолингвистический анализ речи

9) «А у меня уже своих двое!»

Ну и затаилась бы, а то где двое, там и трое! Не может, потому что очень хочет безнаказанно сплясать на чужих костях. А поскольку причина уважительная, то ее будут уважать вместо того, чтобы послать в эротическое путешествие. См. пункт 7: тайное злорадство.

10) «Котятки, найдете себе семью!!!»

Это разновидность спасателей, которым нравится разговаривать с отсутствующими животными или предметами – то есть теми, кто гарантированно не услышит и не сможет ответить. Поэтому брать котенка им точно не придется. Зато можно почувствовать себя хорошим человеком.

Реплики кончились, но не мой правдивый рассказ. Всех победила в финале сама подавшая объявление:

«Все пристроены! Как выяснилось, кошка уже беременная выскочила из машины случайно и скрылась в дачах. Хозяева кошки ее специально скрещивали с каким-то породистым сибирским котом и по УЗИ ждали 3-х котят. Но родилось 4. На котят еще до рождения была запись. У этой кошки все вышло хорошо!»

Делая столь подробный отчет (могла бы ведь просто написать «Спасибо, котят пристроили»), женщина тоже получает свои бонусы. Их несколько: во-первых, незадачливые комментаторы должны кусать локти, прочитав, что упустили свой шанс бесплатно получить сверхпородистого котенка, на которого была запись до рождения. Во-вторых, все они должны теперь сгореть со стыда, проявив себя с черствой бездушной стороны, а вот у кошки «все вышло хорошо!»

Третий бонус – выигрыш в игре «Да, но…", описанной в книге Эрика Берна «Игры, в которые играют люди». Суть игры: человек ставит проблему (я маленький и нуждающийся в помощи) – и все бросаются ее решать (мы большие и мудрые). Но в последний момент выясняется, что первый игрок достает джокер из кармана и вместо благодарности за помощь приводит остальных игроков в замешательство. В данном случае облажались все (даже ветеринар, разглядевший на УЗИ трех котят вместо четырех). Психологический бонус заключается в обретении уверенности («Все хотят мной командовать»).

Откровенно говоря, женщина, давшая объявление, показала зубы уже после первого же комментария («Вы типа самая умная здесь!») В итоге все убедились, кто здесь самая умная изначально и по умолчанию.

7.09.21Он же памятник!

– Чей памятник?

– Ну, а я знаю? Мужик какой-то.

– С бородой?

– Нет.

– С бакенбардами?

– Да не помню я… О, в пиджаке!

– Сидячий?

– Чё?

– Сидит?

– Кто?

– Ну, мужик этот твой.

– Э-хе-хе! О деревня, а?! Ну ты даешь! Кто ж его посадит?! Он же памятник!

К/ф «Джентльмены удачи»Сегодня меня вдохновили на текст фразы из рекламы Онлайн-школы писательского мастерства: «Что даст твоя книга? И как изменит вашу жизнь».

Разумеется, правильнее было бы написать, что не фразы вдохновили меня, а я, прочитав фразы, вдохновилась написать этот текст. Все-таки я субъект, выполняющий действие с объектом (фразами), а не они со мной. Но я написала именно так, чтобы привлечь ваше внимание к так называемым диссоциациям.

Диссоциация (или растождествление) – психический процесс, относимый к механизмам психологической защиты. Если действующее лицо не человек, а предмет, то такая диссоциированная позиция защищает от избыточных, непереносимых эмоций.

А в структуре речи диссоциация проявляется в следующем: вместо «Мама мыла раму» – «Рама мылась мамой».

Так, если я пишу: «Фраза вдохновила меня», – то я как бы не при чем, жертва обстоятельств, ни за что не отвечаю; она вдохновила – я и написала. Но если «я вдохновилась фразой», то совсем другое дело: я активный субъект, и мое действие – поступок; я комментирую чужую рекламу, за что рискую огрести от автора рекламного текста. Поэтому я, пожалуй, поберегу себя и не буду указывать на источник: все совпадения прошу считать случайными.

Итак, диссоциативные предложения – это когда предмет поступает с человеком. В нашей культуре, как это ни парадоксально, диссоциации, в отличие от «Я-высказываний», являются социально одобряемыми. Сравните две фразы: «У меня появилось желание» и «Я хочу» – вторая расценивается как проявление нескромности и даже наглости (хочешь – перехочешь). Однако именно Я-высказывания позволяют человеку ощутить себя субъектом действия, а не объектом, и именно они являются проявлением зрелости личности.

А теперь вернемся к фразам из рекламы: «Что даст твоя книга? И как изменит вашу жизнь».

Строя предложения диссоциативно, рекламодатель намекает, что вам ничего не придется делать самому: книга сама все даст и изменит вашу жизнь. Предположительно, к лучшему (хотя в вопросительных фразах это не утверждается).

С моей точки зрения, если вы напишете книгу, то лучшее, что с вами может случиться, – это освобождение от бремени познания, которое вы носите в своей душе. Здесь я исхожу из слов Евангелия от Фомы:

«Если рождаете то, что внутри вас,

То, что вы рождаете, спасет вас.

Если не рождаете то, что внутри вас,

То, что не рождаете, убьет вас».

Все другие мотивы толкают вас на ложный путь. Но в рекламе Школы вам не предлагают писать книгу, чтобы спасти душу. А предлагают следующее:

«– У вас появляется постоянно растущий поток клиентов, независимо оттого, чем вы занимаетесь, вы не прикладываете к этому никаких сил.

– Стоимость ваших услуг в среднем повышается на 30%.

– У вас появляется безоговорочное конкурентное преимущество.

– Вы раздаете автографы и получаете тысячи слов благодарности от своих читателей.

– Получаете удовольствие оттого, что вы создаете, обретаете свободу, занимаетесь любимым делом и можете двигаться быстрее».

Я не собираюсь критиковать чужие способы зарабатывать хлеб насущный. Я показываю, как устроена речь рекламного объявления. Подчеркнув подлежащее и сказуемое (основу предложения), получаем: «поток появится»; «стоимость повышается», преимущество появится» – то есть неодушевленные объекты действуют сами.

А в это время ВЫ: «раздаете автографы», «получаете тысячи слов благодарности», «получаете удовольствие», «обретаете свободу», «занимаетесь любимым делом», «не прикладываете никаких сил». Не правда ли, писали профессионалы? Все трудное и неприятное сделается само – и тут выходите вы, весь такой в белом фраке…

Вы взрослый человек и где-то в глубине души подозреваете подвох: сколько книг пылится на всевозможных полках и в Сети, вы и сами-то их не станете читать под угрозой расстрела!

Правда в том, что недостаточно написать книгу за 90 дней (это обещают в той же самой рекламе сотрудники Школы), потому что написанная книга не сделает вас ни богатым, ни счастливым, ни известным и сама себя не продаст. Это ВЫ будете продвигать свою книгу, продавать ее, тем самым меняя свою жизнь. И да, гарантированно заработает на вашей книге Онлайн-школа писательского мастерства ($1000 за стандартный он-лайн курс, если что), вы же гарантированно потратите ваши деньги ($1000 за стандартный он-лайн курс, если что). А вот заработаете вы на своей книге или нет – в этом никаких гарантий никто не даст. Станете вы известным или нет – тоже открытый вопрос.

Я написала больше десяти книг. Когда я не делаю объявления о них в Сети – их не покупают. Мой коллега, тоже автор книг, причем по продажам, дал мне жесткий, но действенный совет: ни дня без рекламного поста. Просто пишешь о своей книге, варьируя текст, подбирая визуальный контекст. Это ежедневный труд, и делать его будете вы сами (либо тратить деньги, если не сами).

А теперь составим объявление «по правде»:

«Вы напишете книгу и тем самым измените свою жизнь. Или не измените. Зависит от вас».

Избавитесь в момент

Все страдашки в этом мире от неправильной расстановочки приоритетиков и, как следствие, неправильного распределения ресурсиков.

СократикВ Сети нередко обсуждается тема, как выбрать психолога. Лично я диагностирую профессионализм психолога не по диплому, сертификатам и стажу, а по речи, так как первое я проверить не могу, а речь – вот она, выложена в посте в соцсетях. Вот фрагмент рекламы тренинга не психолога, но целителя-тантриста, претендующего на работу с эмоциональной сферой человека (текст взят из общедоступных источников, пунктуация исправлена мной):

«На тренинге ты научишься тому, как:

– избавляться от страхов раз и навсегда;

– убирать внутренний голос, постоянно рассказывающий о том, что тебе нельзя;

– в момент избавляться от навязчивых мыслей;

– избавляться от состояния жертвы и «страдашек»».

Вот мой анализ с точки зрения практической психологии – сначала содержания заявленного фронта работ:

– Нельзя, невозможно и было бы вредно «избавляться от страхов раз и навсегда». Страх – базовая (врожденная) эмоция высших живых существ, необходимая для выживания. От страха нужно не избавляться, а осознавать его и принимать в связи с этим адекватные решения.

– «Убирать внутренний голос, рассказывающий, что тебе нельзя» – значит, прямым путем отправляться в анархисты. Свобода – осознанная необходимость, а не анархия, и моя свобода заканчивается на границе свободы других людей. Важно не убирать внутренний голос, а слышать его и осознавать свои ограничения, различать, что я действительно могу, но боюсь, а чего не могу в силу объективных причин. Так, например, сейчас у меня много клиенток, вышедших по возрасту из детородного возраста, но стремящихся любой ценой родить ребенка.

– Избавиться от навязчивых мыслей «в момент» невозможно, а если бы и было возможно, то это невыгодно, т. к. они не просто так навязываются, а стремятся донести до сознания важную информацию, которую человек боится принять к сведению. Выгоднее было бы осмыслить это сообщение и учитывать в принятии решения.

– «Страдашки» – слово, благодаря уменьшительно-ласкательному суффиксу обесценивающее страдание. Однако само страдание «отменить» невозможно, оно есть органичная часть эмоциональной жизни человека.

Теперь анализ речи. Самый частотный глагол в тексте рекламы – «избавляться». Однако исцеление ни в коем случае не предполагает избавление. Ис-цел-ять – слово, однокоренное с «целый». Целостность предполагает, что вы примете все части вашего бытия и для каждой найдете место. Только тогда сложится «пазл» вашей личности, только тогда вы исцелитесь (станете целым).

А теперь давайте перепишем рекламный текст целителя:

«На тренинге ты научишься тому, как:

– осознавать свои страхи и принимать на основе чувств адекватные решения;

– слушать внутренний голос, постоянно рассказывающий о том, что тебе нельзя, и на основе им сказанного корректировать границы возможного;

– слышать навязчивые мысли и осознавать их скрытую причину;

– в состоянии жертвы учиться делать рефрейминг, чтобы воспринимать картину более широко и целостно».

Как выбирать клиента

Регулярно читаю в ленте посты коллег о том, как клиенту выбирать психолога, но ни разу не встречала информацию о том, как психологу выбирать клиента. Между тем вопрос не праздный, лично я беру в терапию далеко не всех обратившихся. По умолчанию считается, что клиент всегда прав, но для меня это далеко не так.

Начну с не самого главного, чтобы показать мой процесс сбора информации о будущем клиенте.

1. Лично я не люблю, если он звонит (голосовые тем более не слушаю никогда). Сейчас звонят в основном мошенники, представляясь сотрудниками банка. С «сотрудниками банка» все ясно, они берут человека «на гоп-стоп», чтобы тот, не успев опомниться, перевел им деньги. Я предпочитаю переписку в соцсетях. Если звонок заставляет меня оторваться от моих дел, чтобы включиться в дела другого человека, то на письменное сообщение я могу ответить, когда удобно мне. Звонящим потенциальным клиентам я, разумеется, не отказываю только из-за того, что они не знают моих привычек, но для меня это, извините за каламбур, «первый звоночек»: я беру трубку в ответ на звонок с незнакомого номера только для того, чтобы попросить написать.

2. Теперь о переписке. Идеальное сообщение от клиента для меня выглядит так: «Я Вася Иванов, звоню по рекомендации известного вам Коли Петрова, прошу консультацию, сколько стоит, где и когда?» Все остальное мы обсуждаем во время оплаченного часа. К сожалению, 6 пунктов этого сообщения – 1) кто, 2) от кого, 3) цель обращения, 4) сколько, 5) где, 6) когда – редко кто из потенциальных клиентов может с первого раза донести до психолога. Поэтому переговоры на стадии заключения первичного контракта занимают некоторое время. И в результате я либо беру клиента, либо нет (зависит от количества потраченного времени).

Приведу типичные примеры отклонения от «идеала».

Угадай сам

– Здравствуйте, мне нужна консультация!

Не хватает пунктов 1, 2, 4, 5, 6. Это означает, что я должна проявить телепатию, угадать, чего хочет клиент, и понянчиться с ним, задавая наводящие вопросы: А кто вы? От кого? Где взяли информацию? Почему именно ко мне? И т. п. Скорее всего, если дойдет до встречи, то работать будем про сепарацию от родителей, взросление, приобретение самостоятельности.

Запланировать психотерапию

– Сколько стоит ваша консультация? Хочу спланировать расходы.

Похвальное желание, только я лично не отношусь к тем психологам, которые заранее способны определить число встреч и просят оплатить их оптом. С моей точки зрения, такое поведение психолога не профессионально и вызывает подозрение в материальной заинтересованности. Психолог же ни в чем не должен зависеть от клиента и работать строго по запросу, а количество сессий зависит от того, с какой скоростью клиент научится осознаванию. У меня на одном полюсе клиенты, которым достаточно одного часа (их большинство), а на другом – долгосрочные клиенты (обычно три года раз в неделю), и это зависит не от меня.

Работать будем про переоценку ценностей. Лично для меня каждый человек – потенциальный клиент психолога, а инвестиция в психотерапию – самая выгодная инвестиция, так как человек наведет порядок и в деньгах, и в делах, и во взаимоотношениях, а главное – проникнется самой высокой ценностью в жизни – спасением собственной души (простите за пафос).

Что я делаю в таких случаях? Не вдаваясь в подробности, говорю так, как написала выше: одна сессия стоит столько-то, будем решать проблемы по мере их поступления, статистика такая-то.

Может быть когда-нибудь

– У меня есть несколько запросов, прошу записать меня через три месяца.

Это не мой клиент. Как нельзя планово лечить перитонит, так нельзя планировать встречу с психологом через три месяца. То есть можно, конечно. Но у меня в опыте почти во всех случаях, когда срок ожидания превышал две недели, клиент не приходил. Это не потому, что люди не обязательные и обманывают психолога. А потому, что человек не способен так долго находиться в состоянии фрустрации и как-нибудь сам разрешает проблему.

Что я делаю? Вежливо отвечаю: ок, напишите, когда будете готовы.

Гарсон, чек!

– Цена?

Не отвечаю на такие письма, ибо. Ибо психотерапевт не обслуживает клиента, а вступает с ним в процесс человеческого взаимодействия, «работая самим собой». Лично я всего лишь слабый человек, который, совершая психотерапевтическую работу, ждет уважения к себе. Ну, ладно, не уважения, с клиентами всякое бывает. Хотя бы вежливости.

Инкогнито

Вместо имени ник, а на аватарке цветок (кошечка, человек на мотоцикле в шлеме и черных очках, человек спиной, мультяшный герой и т. п. Либо профиль закрыт, вместо фотографии серый силуэт.

Опять-таки: все бывает, возможно, у человека есть причины прятаться от социума. Прошу написать имя и обязательно источник информации обо мне (от кого пришел). Это от опасения. Чего опасаюсь лично я? Психиатрии, криминала, тяжелых зависимостей (наркомания, алкоголизм, глубокая созависимость). Это не моя компетенция, а следовательно, не мой клиент. В психотерапии все тайное становится явным, и если уже до терапии человек скрывает свое имя и лицо, то мне с ним не безопасно.

Что делаю? Не отвечаю или прошу представиться, в зависимости от того, что подсказывает чутье.

Успеть подготовиться

Клиент вместе с просьбой о консультации присылает письмо на семи страницах с описанием своей проблемы, а кроме того просит разрешения позвонить и предварительно рассказать о своем запросе, чтобы психолог «успел подготовиться» (иногда спрашивает, как готовиться к консультации ему). Это лишнее. Психолог работает в оплаченный час сессии, и его цель не узнать подробности жизни клиента, а наоборот отсечь лишнюю информацию, чтобы найти блокирующую установку сознания.

Что делаю? Пишу, что расскажет подробности при встрече.

Со своим уставом в чужой монастырь

– Прошу провести бесплатную ознакомительную сессию, чтобы я решил, подходит ли мне ваш метод.

Не мой клиент. Для меня в подобной просьбе видится нарушение порядка: кто просит, тот не ставит условия, а соглашается на мои. Соблюдением порядка в этом случае будет оплаченная сессия, во время которой клиент поймет, подхожу ли я ему. Я, а не мой метод, в котором клиент не смыслит.

Отвечаю: не согласна.

Записать мужа

– Хочу записать к вам моего мужа, расскажите про условия.

Категорически нет, я записываю только того, кто обращается сам (касается взрослых, а не детей). Отвечаю: «Если ваш муж захочет, то обратится сам». Обычно на этом не заканчивается, человек будет убеждать меня, что муж согласен, но его нет в соцсетях, (занят, стесняется и т. п.). Отвечаю: «См. выше» – и больше не поддерживаю переписку. В редких случаях «жена» записывается на терапию сама, что, в общем-то, логично, ведь стремление записать к психологу мужа есть не что иное, как проявление созависимости. С ней и будем работать, если женщина придет на встречу.

Это не полный список «отклонений от идеала», я взяла самые типичные, с которыми имею дело ежедневно. Такое сито позволяет мне отсеивать людей, которым, во-первых, не могу помочь я. Во-вторых, благодаря подобному отсеву, я сохраняю себя, что немаловажно в моей профессии. Ведь, как я уже сказала выше, психолог работает «собой».

Он спокойный у меня

– Я готова. Единственное, мне ребёнка оставить не с кем. Но он спокойный у меня.

– Если этот вопрос нельзя решить, то давайте перенесём встречу на другое время, я могу в четверг или в пятницу.

– Лучше сегодня. Так как мне вообще не с кем его оставить и в четверг, и в пятницу, и в другие дни.

– Я не согласна работать при ребёнке. Отменим сессию, пришлите номер карты, я верну деньги.

Это диалог с клиенткой за четверть часа до начала психотерапевтической сессии. Я уже стреляный воробей и знаю, что соглашаться на такое категорически нельзя. Это как с владельцами собак, выгуливающих питомцев без поводка. «Она у меня не кусается!» Да мне не надо знать эту информацию, просто пристегни поводок и надень намордник. Это ТЕБЯ она не кусает. Собака неосознанное существо, не отвечает за свои поступки, а отвечаешь ты.

То же и с ребенком. Это в ОБЫЧНОЙ ситуации на руках у мамы младенец спокойный. Но на сессии мама начнет плакать, и ребенок с ней вместе, и вот я уже нянька, а не психотерапевт. Ребенок неосознанное существо, не отвечает за свои поступки, а отвечает мама. Но если и мама неосознанное существо, то пусть хотя бы психотерапевт соображает, что делает.

«Входить в положение»

Я не всегда была такая умная (клиенты считают «жесткая»). Я «входила в положение». Вот приходит на условленную встречу клиентка, а на руках кокон с завернутым младенцем. И куда ее? Понятно, что кругом и шагом марш, а деньги не возвращать, потому что она нарушила условия встречи. Но она же мааама, у нее бедный ребеночек, им нужны и помощь, и деньги. И я добрая. Что происходит дальше? Ребенок на пять минут замирает, потом у него включается ориентировочный инстинкт – и консультации конец. Попить, пописать, а кроме того, разрушить обстановку моего кабинета, не будет же он играть своей надоевшей погремушкой, когда столько нового и интересного.

Было много разных случаев. Приходили на психотерапевтическую группу кормящие участницы с ребенком и папой («Пусть посидит в сторонке, он же не мешает»). Приходили с ребенком и мамой («А что, разве нельзя в соседней комнате их поместить?»). Нет, нельзя.

Как-то родившая постоянная участница моих групп пишет перед очередным тренингом:

– Собираюсь на группу, но никак не могу решить вопрос с 7-месячной дочерью. Вопрос: если я возьму ее с собой на группу, это может на ней как-то негативно отразиться с точки зрения психического развития?

– Категорически нет.

– Смущаюсь от слова «категорически». Правильно ли я поняла, что на ребенке его пребывание на группе НЕ ОТРАЗИТСЯ ПЛОХО?

– Еще раз: группа для взрослых.

В этом диалоге я была недостаточно внятна, поэтому мою фразу «категорически нет» клиентка интерпретировала по-своему. Как видите, очевидные ДЛЯ ВАС вещи вовсе не очевидны для клиента. Поэтому предпочтительнее называть вещи своими именами, например «с ребенком приходить нельзя». Обиделась, и больше я ее не видела. Дети – это святое. Если манипуляция детьми не удалась, то психолог – бездушный зверь, который не любит детей.

Билет в детство

Психотерапевт не сдает в субаренду комнат, не продает услуги няни. Но все это сдается и продается в других местах, точно не на вашей группе. Почему же мамочки на время своего отсутствия не наймут няню на своей или на ее территории?

А вот почему. Это был бы поступок взрослого ответственного человека, а мамочке так охота самой впасть в детство, чтобы позаботились о ней! Навалившиеся обязанности по уходу за ребенком для молодой неопытной женщины колоссальны, их невозможно было предвидеть заранее. И тогда ребенок функционально становится для мамы входным билетом в детство, где большие позаботятся о маленькой, и психолог входит в их число.

Ллойд Демоз, автор книги «Психоистория», называет такой тип отношений родителей с ребенком возвратной реакцией: «Он может использовать ребенка как заместителя фигуры взрослого, значимого для него в его собственном детстве (возвратная реакция)». Это означает, что ребенок существует для того, чтобы быть родителем своему родителю. В данном контексте клиентка, пришедшая на собственную психологическую консультацию с ребенком, рассчитывает на лояльность психолога к себе и одновременно на заботу о ее ребенке.

Что делать?

Во-первых, отказаться работать на таких условиях, и если клиентка согласна, то передоговориться о новой встрече без ребенка.

Во-вторых, независимо от запроса клиентки обсудить инцидент на сессии. Он отражает ее паттерн – перекладывать ответственность за свои взрослые выборы на другого и таким образом тормозить свое развитие. Взрослость включает в себя умение решать собственные проблемы и проблемы своего ребенка. Решив проблему того, как позаботиться о ребенке на время собственной консультации, женщина УЖЕ становится более зрелой и сильной. Если она справится с этой маленькой задачкой, то сможет справиться и с другими вопросами ее бытия.

17.01.21Почему я не слушаю голосовые?

Почему письменные сообщения для меня предпочтительнее голосовых? Устная и письменная речь отличаются друг от друга. Когда вы пишете, вы отсеиваете спам. А когда говорите, это должна делать принимающая сторона (я).

Чтобы не быть голословной, я расшифровала два голосовых. Почувствуйте разницу.

Первое устное голосовое сообщение (708 знаков)

«– Римма, привет. Гм-гм-гм. Э-э… Я… вот хочу о чем тебя спросить… Эээ… Я сейчас работаю с одной компанией… Которая живет… ну, которая находится… ну, в общем, не важно. Ииии… внутри этой компании мы там работаем с-с-с… сотрудниками, и один из сотрудников подошел и спросил, а нет ли у меня знакомой… психолога, психотерапевта, и я, конечно, с огромным удовольствием про тебя вспомнила… Ээээ… Скажи, пожалуйста, я могу дать твой телефон… эээээ… этому мужчине, чтоб они там уж, что ли, позвонили тебе и тогда договорились и про цену там, и про то, как вы будете работать… ну, либо… либо телефон какого-то другого психолога… Напиши, пожалуйста, если такая история возможна. Спасибо!»