Полная версия

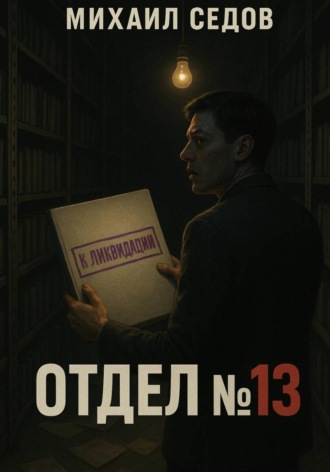

Отдел №13

Сектор представлял собой бесконечный, как мне казалось, коридор, по обе стороны которого уходили в полумрак ряды стеллажей. Они были выше и плотнее, чем наверху. Проходы между ними – уже. Лампы горели через одну, создавая чередование пятен желтого света и глубоких теней. Казалось, я иду по позвоночнику какого-то исполинского ископаемого зверя, и полки с папками – его ребра.

Шифр на карточке вел меня все дальше и дальше, в самую глубь. Я шел мимо рядов с грифами «Совершенно секретно», «Особой важности». Здесь хранилась изнанка истории, ее черновики, замаранные страницы. То, о чем не пишут в газетах и не говорят с трибун. Я всегда относился к этому с профессиональным трепетом. Теперь я чувствовал только страх. Он был не острым, паническим, а холодным и методичным, как работа архивариуса. Он раскладывал по полочкам все возможные ужасы, каталогизировал их, присваивал им шифры.

Наконец я нашел нужный стеллаж. Он был последним в ряду, упиравшемся в глухую бетонную стену. Табличка на нем была новой, не покрытой пылью. «Отдел №13». Два слова, отпечатанные на металлической пластине. Просто и буднично. И от этой будничности становилось еще страшнее. Здесь не было паутины и запустения. Этот отдел был действующим.

Я провел пальцем по корешкам папок. Они стояли в идеальном порядке. Ни одной пылинки. Картонные, стандартные, безликие. Я нашел нужный шифр. Руки слегка дрожали, когда я вытаскивал папку. Она была не толстой, обычной. На обложке, выведенное тем же четким шрифтом, что и на карточке, было напечатано: «Соколов Кирилл Андреевич».

Я не стал открывать ее здесь, в этом сумрачном склепе. Я прижал ее к груди, как нечто ценное или опасное, и пошел обратно. Путь наверх показался мне вдвое длиннее. Лестница казалась бесконечной. Каждый шаг отдавался гулким эхом в моей голове. Папка в руках была холодной, ее углы впивались в ребра.

Вернувшись в свой сектор, я не зажег верхний свет. Только настольную лампу. Ее желтый круг выхватил из темноты поверхность стола, рассыпанные карточки, и мои руки, держащие папку. Мою папку.

Я сел на стул. Дыхание сбилось. Я заставил себя сделать несколько глубоких вдохов. Воздух казался густым и не питал легкие. Нужно было мыслить логически. Как учил отец. Как я привык. Это документ. Документ может содержать ошибку. Моя задача – найти ее, проанализировать и составить служебную записку для ее исправления. Вот и все. Простой алгоритм.

Я развязал тесемки. Пальцы не слушались, узел казался мертвым. Наконец он поддался. Я открыл папку.

Верхний лист был стандартным титульным листом личного дела. Мое имя. Дата и место рождения. Национальность. Образование. Все было верно. Каждая буква, каждая цифра. В правом верхнем углу стоял штамп «Главное Архивное Управление». А в левом… в левом верхнем углу, выведенный жирными, расплывшимися фиолетовыми чернилами, стоял другой штамп. Два слова, которые мой мозг сначала отказался прочесть. Они выглядели как бессмысленный набор знаков, как иероглифы на чужом, мертвом языке.

К ЛИКВИДАЦИИ.

Слово было не написано, а именно отпечатано, вдавлено в бумагу бездушным куском резины. Фиолетовые чернила не просто лежали на поверхности, они пропитали волокна, стали частью структуры листа, как болезнь, проникшая в клетки. Это было не эмоциональное «убить» или юридическое «расстрелять». Это было холодное, функциональное, канцелярское слово. «Ликвидировать». Как задолженность. Как неисправность. Как ошибку в каталоге.

Ниже, тем же каллиграфическим почерком, что и на карточке, была выведена дата. Аккуратная, ровная. Дата исполнения. Через тринадцать дней.

Я смотрел на эти два слова, и мир вокруг меня начал сужаться, сжиматься до размеров этого желтого круга света на столе. Звуки исчезли. Гудение лампы, урчание вентиляции – все утонуло в оглушительной тишине, которая родилась у меня в голове. Я перестал чувствовать холод линолеума, жесткость стула, я перестал чувствовать собственное тело. Была только эта страница. Этот фиолетовый штамп. Этот приговор.

Неверяще, как во сне, я перевернул страницу.

То, что я увидел дальше, было страшнее самого приговора. Это было его обоснование. Дело было составлено с пугающей, нечеловеческой дотошностью. Здесь было все. Ксерокопия моего свидетельства о рождении. Школьный аттестат. Характеристики из школы и университета, с подчеркнутыми отдельными фразами. «Склонен к уединению». «Проявляет излишнюю щепетильность в вопросах, не требующих таковой». «Обладает развитым, но негибким аналитическим мышлением». Фразы, которые я раньше считал похвалой или нейтральной констатацией, здесь, в этой папке, выглядели как пункты обвинительного заключения.

Были фотографии. Несколько штук, сделанных явно скрытой камерой. Вот я иду по улице, глядя себе под ноги. Вот я сижу в кафе, читаю книгу. Вот я стою у окна в своей квартире. Лицо на снимках было моим, но незнакомым. Напряженным, отчужденным. Лицо человека, за которым наблюдают. Я никогда не знал, что за мной наблюдают, но камера каким-то образом это уловила.

Дальше шли распечатки. Стенограммы. Мои телефонные разговоры. С матерью. С немногочисленными университетскими приятелями. Разговоры ни о чем. О погоде, о книгах, о бытовых мелочах. Но кто-то прослушал их, напечатал, и теперь эти бессмысленные фразы лежали передо мной, и в них, должно быть, тоже был какой-то скрытый, ужасный смысл, который я не мог постичь.

Была даже выписка из моей медицинской карты из районной поликлиники. С жалобами на головные боли и бессонницу.

Это было анатомирование моей жизни. Кто-то взял ее, препарировал, разложил на составляющие и пришел к выводу, что она подлежит ликвидации. Я листал страницы, и с каждой новой деталью – с каждой фотографией, с каждой строчкой стенограммы – от меня самого оставалось все меньше. Я превращался в набор данных. В объект исследования. В картонную папку с тесемками.

За что?

Этот вопрос бился в моей голове, как птица о стекло. За что? Я не был диссидентом. Я не слушал «вражеские голоса». Я не рассказывал политических анекдотов. Я верил в эту страну, в эту систему. Я был ее маленьким, но исправным винтиком. Я любил порядок, который она создала. Я был идеальным гражданином. Тихим, незаметным, исполнительным. Так за что?

Ответа в папке не было. В ней не было графы «причина». Только факты моей биографии, собранные вместе, как улики. Словно сам факт моего существования, моя личность, мой способ мыслить – и были преступлением.

Я дошел до последней страницы. Это был короткий машинописный отчет, подписанный безликой фамилией и должностью: «Начальник Отдела №13, майор ГБ Морозов И.П.». Текст был сухим, протокольным.

«Объект „Соколов К.А.“ изучен. Проведенный анализ биографических данных, психологического профиля и социальных связей указывает на наличие скрытой системной аномалии. Потенциальная угроза стабильности классифицируется как высокая. Прогнозируемое развитие объекта несовместимо с текущими директивами. Рекомендация: применение стандартной процедуры ликвидации в установленный срок. Метод: инсценировка несчастного случая (бытовой)».

Системная аномалия. Потенциальная угроза. Вот кем я был. Не человеком. А сбоем в программе.

Я закрыл папку. Руки двигались медленно, как у старика. Я снова завязал тесемки. Все вернулось на свои места. Папка лежала на столе. Карточки были рассыпаны на полу. Лампа отбрасывала желтый свет. Но мир уже никогда не мог стать прежним. Та реальность, в которой я жил еще час назад – упорядоченная, логичная, предсказуемая – была уничтожена. Ее ликвидировали так же методично, как собирались ликвидировать меня.

Я сидел в полной тишине, в самом сердце гигантского архива, хранящего память миллионов, и понимал, что моя собственная память, моя жизнь, вся моя история приговорены к стиранию. Через тринадцать дней меня не станет. И дело не в том, что я умру. Дело в том, что все доказательства моего существования будут уничтожены. Моя папка вернется на эту полку, но уже с другой пометкой: «Исполнено». Карточку сожгут. Записи в домовой книге подчистят. Никто меня не вспомнит, потому что вспоминать будет некого. Я превращусь в пустое место. В ошибку, которую исправили.

Страх прошел. На его место пришло нечто иное. Холодное, ясное, как зимний воздух, и абсолютно пустое. Это было ощущение конца. Неминуемого и окончательного. Я посмотрел на свою руку, лежащую на папке. Кожа, ногти, вены под кожей. Она казалась чужой. Это была рука человека, которого уже нет.

Тихий шелест бумаги, когда я переворачивал страницы своего дела. Это был единственный звук, который сопровождал вынесение моего приговора. Ни криков, ни удара молотка. Просто шелест. Тихий шелест приговора. И я был единственным, кто его слышал.

Глава 3. Человек без имени

Время утратило свою линейную структуру. Оно больше не текло рекой, а превратилось в стоячее болото, где секунды, минуты и часы смешались в одну вязкую, неподвижную массу. Я не помню, как долго сидел за столом, глядя на папку с собственным именем, которая лежала в желтом круге света от лампы. Мое тело было чужим, механизмом, отказавшимся подчиняться. Руки, лежавшие на столешнице, казались вылепленными из воска, принадлежащими экспонату в музее забытых людей. Я смотрел на переплетение вен под кожей и не чувствовал пульсации крови.

Мир сузился до этого стола, до рассыпанных по полу карточек, до фиолетового штампа, который, казалось, отпечатался не на бумаге, а прямо на сетчатке моего глаза. «К ЛИКВИДАЦИИ». Не приговор, вынесенный человеком человеку. Скорее, техническое заключение. Деталь признана негодной. Подлежит замене. Но замены не будет. Будет пустота.

Первым вернулось не сознание, а инстинкт архивариуса. Порядок. Он был нарушен. Карточки на полу, папка на столе – все это было неправильно. Это была та самая мелочь, с которой, как я всегда считал, начинается хаос. Ирония этой мысли была настолько острой, что на мгновение пронзила оцепенение. Мой собственный, meticulously выстроенный мир рухнул, а я беспокоился о разбросанных картонках.

Движения были медленными, будто я двигался под водой. Я встал на колени. Руки не слушались, пальцы были деревянными. Я начал собирать карточки. Астафьев, Григорий Иванович. Бергман, Эмилия Карловна. Десятки, сотни жизней, сжатых до нескольких строк. Раньше они были просто материалом. Теперь я видел в них своих товарищей по несчастью. Приговоренных к забвению. Я аккуратно сложил их в короб, закрыл его и поставил на место. Затем я взял со стола свою папку. Она была теплой от лампы, и это тепло казалось непристойным, живым.

Я должен был вернуть ее на место. Оставить следы своего вторжения было бы равносильно немедленному исполнению приговора. Мой единственный шанс, если он вообще существовал, заключался в том, чтобы сделать вид, что ничего не произошло. Чтобы никто не узнал, что ошибка в каталоге обрела сознание и прочла собственную аннотацию.

Путь обратно, в сектор особого хранения, был путешествием в преисподнюю. Каждый шаг отдавался в гулких коридорах, и эхо казалось шагами кого-то другого, идущего за мной. Тени, отбрасываемые редкими лампами, вытягивались, искажались, превращаясь в силуэты наблюдателей. Я чувствовал на спине сотни взглядов – не от живых людей, а от папок, стоявших на стеллажах. Взгляды тех, чьи истории здесь хранились. Тех, кого уже стерли, и тех, кого еще только собирались.

Вот он, стеллаж. «Отдел №13». Я задвинул папку на ее место. Она вошла в ряд с легким шорохом, идеально встала между двумя другими, такими же безликими. Ничего не изменилось. Мир не содрогнулся. Просто еще один документ вернулся в свое гнездо. Я провел пальцами по корешку. Гладкий, холодный картон. Это было последнее прикосновение к моей собственной задокументированной смерти.

Поднявшись наверх, в свой сектор, я погасил лампу. Собрал портфель. Движения были автоматическими, заученными. Я закрыл дверь, повернул ключ в замке. Щелчок механизма прозвучал оглушительно громко в ночной тишине. Он отделил меня от того места, где я узнал правду. Но правда была не там, в папке. Она была теперь во мне, в моей крови, в моем дыхании.

Улица встретила меня влажной прохладой и запахом мокрого асфальта. Прошел короткий дождь. Москва спала, но ее сон был тревожным. Редкие машины проносились по проспекту, их фары выхватывали из темноты куски реальности – мокрый тротуар, стену дома, одинокую фигуру на остановке – и снова погружали их во мрак. Я шел, не разбирая дороги. Город, который я знал всю жизнь, стал чужим. Декорацией. Фасады домов казались нарисованными. Люди в окнах проезжающих троллейбусов – манекенами. Я был единственным живым человеком в этом картонном мире. Или, наоборот, единственным призраком.

Внезапно я остановился. На противоположной стороне улицы, у газетного киоска, стоял человек. Просто человек в темном плаще, с поднятым воротником. Он не читал газету, не ждал никого. Он просто стоял и смотрел в мою сторону. Или мне так показалось. В свете фонаря его лицо было неразличимой маской из света и тени. Я заставил себя отвернуться и пойти дальше, не ускоряя шага. Кровь стучала в висках, создавая ритм, под который двигались мои ноги. Раз-два. Раз-два. Не оборачивайся. Не показывай, что ты его заметил. Я прошел квартал, прежде чем решился бросить быстрый взгляд через плечо.

Его там не было. Улица была пуста.

Облегчение было мимолетным, его тут же сменила новая, еще более липкая волна страха. А был ли он там вообще? Или мое сознание, раздавленное весом фиолетового штампа, начало само производить призраков? Что страшнее: быть преследуемым или сходить с ума? Я не знал ответа.

Дом. Мой подъезд. Ключ привычно вошел в замочную скважину. Лестничная клетка пахла, как всегда, кошками и щами. Все было на своих местах. Но я чувствовал, что пространство изменилось. Воздух стал плотнее. Тишина – напряженнее. Я поднимался по лестнице, и каждый скрип ступеньки был словно крик.

Квартира. Мое убежище. Моя крепость. Я повернул ключ в замке, толкнул дверь и замер на пороге. Я не зажег свет. Стоял в темноте и вслушивался. Пытался уловить не звук, а ощущение чужого присутствия. Дыхание. Смещенный на миллиметр предмет. Измененный запах. Ничего. Все было как всегда. Запах старых книг, пыли, остывшего чая. И все же что-то было не так. Это было на уровне, недоступном для органов чувств. Я знал, что здесь кто-то был. Или я так отчаянно хотел в это верить, чтобы не признавать, что схожу с ума.

Я запер дверь на все замки, на цепочку. Прошел в комнату, не включая свет. Подошел к окну. Осторожно, из-за края занавески, я посмотрел вниз, на улицу. Двор был пуст. Лишь одинокая лампочка над подъездом освещала скамейку и качели, застывшие в неподвижности. Никого.

Я отошел от окна и сел в кресло. Темнота в комнате была почти абсолютной. Она не успокаивала. Она была живой, она дышала. Я сидел, и мой мозг, мой натренированный на систематизацию и анализ мозг, наконец-то начал работать. Он отбросил панику и шок, как ненужную шелуху, и принялся за дело.

Отдел №13. Что это? Почему о нем нет никаких упоминаний? Если это структура внутри Управления, она должна быть в штатном расписании, в приказах, в директивах. Даже самые секретные подразделения имеют свой индекс, свой формальный статус. Отсутствие этого статуса означало одно из двух: либо это настолько засекреченная организация, что упоминания о ней стерты со всех уровней, либо… она не является частью официальной структуры. Она над ней. Параллельная, невидимая власть, которая использует архивы как свой инструмент и охотничьи угодья.

Ошибка. Моя первая мысль в подвале. Что, если это все же ошибка? Однофамилец. Совпадение данных. Но дотошность, с которой было составлено дело, исключала эту возможность. Фотографии. Стенограммы. Медицинская карта. Они изучали не имя. Они изучали меня.

За что? Этот вопрос снова всплыл, но теперь он был другим. Не эмоциональным криком, а аналитической задачей. «Системная аномалия. Потенциальная угроза». Это была не причина. Это была классификация. Как «враг народа» или «неблагонадежный элемент». Это был ярлык, который делал любые дальнейшие вопросы бессмысленными. Меня приговорили не за то, что я сделал, а за то, кем я был. Или за то, кем я, по их мнению, мог стать. Мой аналитический склад ума, моя педантичность, моя любовь к порядку – все то, что я считал своими достоинствами, в их системе координат выглядело как опасное отклонение. Я был слишком предсказуем в своей логике, и, возможно, именно это делало меня непредсказуемым для них. Винтик, который слишком хорошо осознает себя винтиком, может однажды задуматься о природе всего механизма.

Тринадцать дней. Нет, уже двенадцать. Дата исполнения. Что произойдет в этот день? «Метод: инсценировка несчастного случая (бытовой)». Утечка газа. Неисправная проводка. Падение на лестнице. Просто, чисто, эффективно. Никаких следов. Никто ничего не заподозрит. Смерть архивариуса-одиночки – это не событие. Это статистическая погрешность.

Что делать? Бежать? Куда? Вся страна – это один большой архив, одна гигантская картотека. Мое дело есть не только в Главном Управлении. Оно есть в паспортном столе, в военкомате, в районной поликлинике. Они не просто убьют меня. Они сотрут меня. Уничтожат все записи. Подчистят домовые книги. Заменят фотографии в семейных альбомах. Я умру не только физически. Я умру ретроспективно. Меня никогда не было.

Эта мысль была страшнее мысли о смерти. Умереть – значит перестать быть. Быть стертым – значит никогда не быть. Это была абсолютная власть. Власть над прошлым, настоящим и будущим.

Ночь прошла без сна. Я сидел в кресле до тех пор, пока темнота за окном не начала редеть, уступая место серому, безрадостному рассвету. Утро ничего не изменило. Кошмар не рассеялся с первыми лучами солнца. Он просто стал лучше виден.

Я должен был что-то делать. Сидеть и ждать было невыносимо. Я должен был найти доказательства. Не их вины. А своего собственного существования.

Утром я не пошел на работу. Я позвонил в отдел и сказал, что болен. Голос мой звучал чуждо, надтреснуто. Я сам в него не верил. Но секретарь Людочка, кажется, ничего не заметила. Или сделала вид. «Выздоравливайте, Кирилл Андреевич». Звучало как издевательство.

Мой первый порыв был сумасшедшим, отчаянным. Пойти в КГБ. Написать заявление. На кого? На Отдел №13? На майора Морозова? Меня бы приняли за сумасшедшего. Или, что вероятнее, просто передали бы по адресу. Прямо в руки тем, от кого я пытался спастись. Нет. Я не мог доверять никому. Система была едина. Если в ней завелась раковая опухоль, то метастазы были повсюду.

Я начал с того, что умел лучше всего. С исследования. Я перерыл всю свою квартиру. У меня была неплохая библиотека, в том числе и служебные издания, справочники, которые я иногда брал домой для работы. «Структура государственных учреждений СССР». «Телефонный справочник ответственных работников». Я листал страницы, вглядываясь в схемы, в списки отделов и подотделов. Ничего. Никакого упоминания. Никакого индекса, который мог бы даже отдаленно намекать на существование тринадцатого отдела. Он был невидим. Он был как темная материя в астрономии – его нельзя увидеть, но его присутствие определяет движение всего остального.

Телефон. Он молчал. Но его молчание было зловещим. Я снял трубку. Длинные, ровные гудки. Но за ними, как мне показалось, я услышал что-то еще. Очень тихий, почти на грани слышимости, прерывистый треск. Статика? Или что-то другое? Я быстро повесил трубку. Мне показалось, что аппарат в моих руках был теплым, живым. Ухом, прижатым к моей жизни.

Я оделся. Нужно было выйти на улицу. Дышать. Двигаться. Сидение в запертой квартире превращало ее в камеру. Я вышел в магазин. Просто за хлебом. Обычное, будничное дело. Я пытался цепляться за такие вещи, как за спасательный круг.

На улице я постоянно оглядывался. Каждая фигура в темной одежде, каждый человек, который смотрел в мою сторону чуть дольше положенного, вызывал внутренний спазм. Я зашел в булочную. Очередь. Запах свежего хлеба. Обычные, усталые лица. Я немного успокоился. Купил батон и вышел.

И тут я его увидел. Не тот человек, что был ночью. Другой. Абсолютно ничем не примечательный мужчина средних лет. Серое пальто, серая кепка. Такие лица тысячами встречаются в метро, в очередях. Лицо, которое невозможно запомнить. Он стоял у витрины книжного магазина и рассматривал книги. Когда я прошел мимо, он не повернулся. Но я почувствовал его взгляд спиной. Я перешел на другую сторону улицы и пошел в обратном направлении, петляя по переулкам. Через десять минут я снова вышел на ту же улицу, но с другой стороны. Он все еще стоял там. Или это был другой человек, в точно таком же пальто и кепке? Я не мог быть уверен. Паранойя – коварная вещь. Она заставляет видеть закономерности там, где их нет. А может, наоборот, она – единственный инструмент, способный разглядеть реальность, скрытую за фасадом случайности.

Вернувшись домой, я заперся снова. Хлеб так и остался лежать на столе. Аппетита не было. Меня била дрожь. Не от холода, а от нервного истощения.

И тут мне в голову пришла мысль. Простая, очевидная и ужасная. Доказательство. Оно должно быть. Не в секретных архивах. А здесь, рядом. В самом простом и доступном документе.

Домовая книга.

Сердце сделало тяжелый, болезненный кульбит. Домовая книга хранилась у управдома, Зинаиды Петровны, в ее каморке на первом этаже. Это был талмуд в потрепанном переплете, где фиксировались все жильцы нашего дома. Каждая прописка, каждая выписка. Это была библия нашего маленького мирка. И мое имя должно было быть там.

Мне нужен был предлог. Просто так прийти и попросить посмотреть домовую книгу было нельзя. Это вызвало бы подозрения. Мне нужна была справка. Справка о составе семьи. Для какой-нибудь несуществующей инстанции.

Я спустился вниз. Дверь в каморку Зинаиды Петровны была обита дерматином и украшена грозной табличкой «Правление ЖЭК». Я постучал.

– Кого там несет? – донеслось из-за двери.

Дверь открылась. Зинаида Петровна, грузная женщина с фиолетовыми волосами и вечно недовольным выражением лица, смерила меня взглядом поверх очков.

– Вам чего, Соколов? Неприемный день.

– Здравствуйте, Зинаида Петровна. Мне бы справочку… о составе семьи. Для профкома. Срочно нужно.

Она поджала губы. Любая просьба, нарушавшая ее внутренний распорядок, воспринималась ею как личное оскорбление.

– Вечно у вас все срочно. Подождите.

Она скрылась в глубине своей каморки, заставленной папками и какими-то узлами. Я слышал, как она ворчит, гремит ящиками. Наконец, она вернулась, неся в руках ту самую книгу. Она положила ее на крошечный столик, заваленный бумагами, и начала перелистывать толстые, пожелтевшие страницы.

– Так… проспект Мира, сто двенадцать… – бормотала она себе под нос. – Вот, ваша квартира. Соколов Кирилл Андреевич, тысяча девятьсот пятьдесят первого года рождения. Прописан один. Правильно?

Она посмотрела на меня. Я кивнул, не в силах произнести ни слова. Мой взгляд был прикован к странице. Вот она. Строка с моим именем. Выведенная знакомым почерком паспортистки. Все было на месте.

Или нет.

Я смотрел на эту строку, и ледяной обруч сжимал мне грудь. Что-то было не так. Что-то едва уловимое, на грани восприятия. Я прищурился. Чернила. Чернила, которыми было вписано мое имя, были на долю оттенка темнее, чем в соседних строках. Чернота была свежее, она еще не успела выцвести, слиться с бумагой так же плотно, как у моих соседей сверху и снизу. И бумага… сама бумага под буквами моей фамилии. Она была чуть-чуть, на микрон, взъерошена. Словно кто-то очень аккуратно, лезвием или специальным химическим составом, свел старую запись, а потом поверх, тем же почерком, нанес новую.

Это была работа ювелира. Работа реставратора, стирающего фрагмент старой фрески, чтобы написать на его месте новый. Девяносто девять человек из ста не заметили бы ничего. Но я был архивариусом. Я всю жизнь работал с бумагой, с чернилами, с документами. Я умел видеть то, что скрыто. Я умел читать невидимые знаки.

Это не было стирание. Пока нет. Это была подготовка. Они уже подготовили страницу к тому, чтобы после моего «несчастного случая» вписать туда дату выбытия. Или, может быть, это был тест, проверка? Они сделали это, чтобы посмотреть, замечу ли я?

– Ну так что, Соколов? Справку-то писать? – голос Зинаиды Петровны вырвал меня из оцепенения.

– Да… нет, не нужно, – прохрипел я. – Я… я вспомнил, она у меня есть. Старая подойдет. Извините за беспокойство.

Я развернулся и пошел к выходу, не глядя на нее. Я чувствовал ее изумленный и подозрительный взгляд в своей спине.