Полная версия

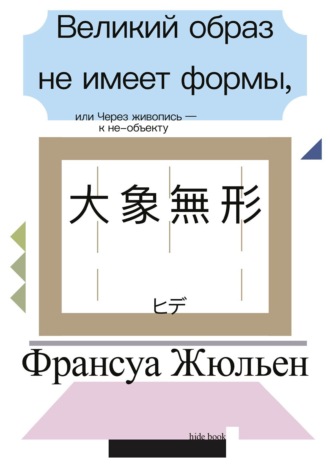

Великий образ не имеет формы, или Через живопись – к не-объекту

Однако если охватить китайскую живопись ретроспективным взглядом, то выясняется, что она претерпела серьезную эволюцию и испытала коренные преобразования. Фресковые росписи храмов и дворцов, исполнявшиеся по заказам с монументально-декоративными целями, в свое время уступили место небольшим картинам на шелке или бумаге, где художник импровизировал по воле вдохновения и ради собственного удовольствия, подобно поэту, пишущему стихи; в другой момент живопись-ремесло, призванная запечатлевать людей ради увековечения их черт и в назидание потомкам, сменилась практически исключительно пейзажным творчеством, которое уже, собственно, не описывало, а пыталось постичь и воспроизвести своей кистью великий принцип одухотворения мира, уловив его первозданную энергию. Это направление будут называть живописью Ученых, и оно достигнет расцвета при династиях Сун и Юань, начиная с Х века. Данные изменения касались не только живописной основы и техники; они отражались на общественном положении художника и вели к тотальному пересмотру самого смысла живописной практики. Это ничуть не мешало обращаться к примеру древних Мастеров; и в Сунскую эпоху (Го Жосюй), и даже позднее художники продолжали превозносить нравоучительное призвание живописи, словно бы они с ним и не расставались. Более того, оно всегда сохраняло приоритетное значение. «Я ничего не создал, – говорил о себе Конфуций, притом что его сразу и навсегда стали называть великим зачинателем китайской цивилизации, – я только передавал…»

2Одно из описанных преобразований, не сопровождавшееся ни появлением новых теорий, ни объявлением о разрыве с традицией, произошло в период правления династии Тан, в VIII–IX веках. Ван Вэй, художник и поэт, советовавший писать явления «как будто ‹…› то ли есть они, то ли их нет», остался его мифическим инициатором, а Дун Юань, писавший в Х веке «возникающие-пропадающие» вершины среди облаков, – одним из первых и наиболее выдающихся выразителей. Современник Ван Вэя (Чжу Цзинсюань, Т.Х.Л., с. 75) без лишних обоснований провозглашает в начале своего трактата: «Живопись – это Мудрец…» Не означает ли это, что, освобожденная от ремесленного покрова, живопись отныне причастна невидимой стороне великого хода вещей – спутником которого китайцы традиционно представляли себе Мудреца – и заведомо наделена тем же, что и он, абсолютным значением? «Ибо она простирается, – продолжает Чжу Цзинсюань, – до края того, чего не достигают Небо и Земля, и показывает то, что не освещают ни солнце, ни луна…» Из этих традиционных формул, которые отныне прилагаются и к живописи, следует по меньшей мере то, что за ней признается теперь ценность исследования или, скорее, проявления, охватывающего не только чувственно данный мир, но и невидимое. Уже и в предшествующие века живопись превозносили за способность охватывать в своей малости бесконечное: порождать силой духа бесчисленное многообразие существ и предметов, владея лишь кистью – пучком тончайших волосков; удерживать в ладони тысячи ли[16], дабы развернуть их в «квадрате стороной с большой палец руки», как символически обозначали поверхность листа шелка или бумаги (или сердца человека). Из чего в более строгих понятиях, давая определение живописи, заключали, что если художник «привносит дух, очерчивая вещественные предметы, и если его легкая тушь падает на девственный шелк», то «то, что при этом получает образ, оказывается установлено» и «то, что не имеет формы, тем самым порождается»b.

В рамках этой двойной формулы сталкиваются бок о бок, причем на сей раз применительно к живописи, два базовых понятия китайской мысли, противоположные и взаимно дополнительные: то, что обладает изображением (ю сян), и то, что не имеет формы (у син), – иными словами, видимое и невидимое, составляющие пару и соответствующие друг другу. В то же время два других использованных в формуле глагола позволяют уловить между ними различие в степени или уровне: то, что имеет образ, проявляет себя как «установление», утверждается физически, а бесформенное – на более глубоком уровне – как чистое «порождение». Это позволяет нам самым общим образом помыслить операцию, осуществляемую живописью, – учитывая указанный параллелизм и разницу уровней, – как восхождение на первичную стадию Бесформенного, установление недр, откуда проистекает, актуализируясь, развертывание образов. Недра: одновременно глубина и источник, fons и fundus; именно Бесформенное, если выразиться обобщенно, служит недрами живописи. Ибо хотя живопись, что в дальнейшем будет полагаться как очевидность, «представляет собой изображение форм» (сян син; см., в частности: Тан Дай, Х.Ц., с. 235), «тем не менее то, что имеет форму, должно опираться на бесформенное»c, «следовать примеру» бесформенного. Таким образом, бесформенное не просто предшествует тому, что имеет форму, как его источник и первоначало, но и является его действующим, порождающим основанием, из которого оно не прекращает происходить.

Причем, добавляется тут же, если «имеющее форму легко повторить», то извечное бесформенное «представить трудно…» Это возвращает нас к вопросу, который выше я оставил нерешенным, чтобы теперь, исходя из эволюции китайской живописи, показать его общий и вместе с тем основополагающий характер: как нужно понимать то, чья форма недоступна «обозрению», но чья «сила скрепления» доступна «внимательному взгляду»? Или, если использовать теперь другие термины, какова природа того бесформенного, от которого зависит живописная форма, на которое она «опирается» и которому призвана подражать? Это извечное невидимое не может иметь онтологического статуса, ибо оно «без формы», и, следовательно, оно не позволяет определить некую сущность, эйдос. В то же время, поскольку оно пребывает в истоке видимого и ведет к его прибытию, это бесформенное не есть неоформленное: его нельзя счесть всего-навсего а-морфным, или небытием, «зиянием», хаосом[17].

3Лао-цзы уже в первых строках своего трактата именует эти безразличные Недра невидимого, из которых постоянно происходят формы и существа и в которые они постоянно возвращаются, в них растворяясь, – безымянным. Китайские даосы, понимающие таким образом дао, «путь», меньше всех других верующих и философов предаются уложениям и построениям, дабы сообщить феномену жизни общее скрепление (этим, по-моему, определяется сила их мысли и объясняется ее не только не ослабевающая, а даже возрастающая сегодня актуальность): формулы Лао-цзы назначают существам и вещам первоначало, которое не взывает к вере, не полагается на убеждающую силу некоей дедукции и не ищет для себя опоры в особой ткани некоей (мифической) истории или космогонии. Предельно сжатые, они обладают четкостью, предохраняющей их от метафизических раздвоений и усложнений: мыслитель-даос довольствуется разъяснением без излишних построений, разъяснением через раскрытие – без изоляции. Его абсолют – не Бог, ибо ему не нужно наделять этот абсолют существованием в качестве Личности или даже просто инстанции; его действие ограничивается «подражанием» тому, что «таким образом обнаруживается само собой» (Дао дэ цзин, § 25), иначе говоря – естественному. Но его абсолют и не Бытие, ибо он уклоняется от всякого определения сущности и исчезает – Лао-цзы не устает нас об этом предупреждать, – как только в дело идут спецификации, неминуемо ведущие к разделениям (первое среди них – «бытие/небытие» и т. д.). Его абсолют – это «путь», дао, ибо формы и существа, прибывая и растворяясь, «актуализируясь» и вновь «отступая», следуют пути имманентности:

Безымянное есть начало Неба и Земли,Поименованное есть мать всех существ.Так, с первых слов, преграждается путь противопоставлению бытия и небытия: всякое различение между «есть» и «нет» отсылает отныне лишь к различию в степени внутри единого свершения хода вещей. «Есть» и «нет» (или «начало» и «мать») «имеют общее начало, хотя их имена и различны», и в этой общности начала говорит извечное родство (то есть родство по недрам) актуализованного и неактуализованного, всяких различий по отношению к Безразличному. Ван Би комментирует в III веке: «Всё, что есть, имеет свое начало в том, чего нет; поэтому там, где ничего еще не осуществилось и [это] еще не имеет имени, оно [безразличные недра] выступает в качестве начала всего существующего». О том, что это первичное «ничего» безразличных недр есть не небытие, а то, откуда постоянно происходят, приобретая различия, частные индивидуальности, Лао-цзы говорит совершенно недвусмысленно – таков для него источник мудрости (§ 40):

В мире все существа рождаются из есть,А есть рождается из нет.Как было сказано выше, «Живопись – это Мудрец…» – потому, что в своем образном процессе она, подобно Мудрецу, призвана развертывать «путь». Чем дальше китайская живопись на протяжении своей эволюции будет отходить от изобразительной функции, тем ближе она будет к этой цели и тем яснее будет очерчиваться сама цель: рисуя вершины гор, возникающие-пропадающие в тумане, или верхушки деревьев, то выступающие, то растворяющиеся, или дорогу, то выходящую, то уходящую, то появляющуюся, то исчезающую, художник вершит дело «мудрости», потому что он не столько рисует вещи как объекты, «выложенные впереди»[18] и как бы приколотые, остановленные в их присутствии, определенные восприятием и специфицируемые пониманием, сколько постигает вещи согласно логике имманентности, каковая и делает их появляющимися-исчезающими и обнимает своим рисунком весь ход – «путь», дао, – который дает им существование. «Есть и нет взаимно порождают друг друга», – говорит также Лао-цзы (§ 2), тем самым, если правильно понять это взаимное действие, лишая однозначности «есть» присутствия и полагая, что это присутствие, когда оно утверждается, уже проработано, уже привлечено своим отсутствием. И художник, открывая формы их исчезновению, делая их неясными и погружая в смешение, всего лишь проявляет эту постоянно действующую взаимность: он разворачивает существующие вещи столь полно, что обнаруживается их насыщенность невидимым, и дает доступ к формам вплоть до их глубины, до измерения безразличия, откуда происходит всякое обретение различий. Другими словами, хотя художник рисует, как было сказано, между «есть» и «нет» или «как будто то ли [вещи] есть, то ли их нет», это «нет» (уd), вне сомнения, противоположно отрицанию, небытию или ничто и является теми Недрами имманентности, исходя из которых «есть» может прибыть, выделившись, – как может вы-явиться рисунок, вы-ступить и начать существовать[19] форма.

Теперь понятно, почему к традиционной формуле, определявшей нравственное значение живописи и ее призвание передавать образец, – живопись «совершает воспитание-преобразование [нравов], она помогает установлению отношений между людьми», – теоретики династии Тан прибавили еще одну, параллельную, которая также станет канонической: живопись «выведывает» (или «промеряет») «скрытое-тонкое»e (Чжан Яньюань, Ван Вэй, Хань Чжо и др.). «Скрытое» (ю) говорит о пребывании в отсутствии, об отступлении на уровень смешения и непроявленности; «тонкое» (вэй) говорит о невидимости-неосязаемости (ср.: Дао дэ цзин, § 14) на уровне, предшествующем актуализации форм и обретению различий. Нужно остерегаться искажения этих терминов в западном языке, ибо они не служат основой для некоего познания и не являются излиянием некоего мистического отношения (тогда как западный язык создан для выражения познания или любви). Не будем забывать, что «Дао дэ цзин» – это прежде всего трактат, развивающийся стратегически. Как только начинаешь его переводить, сталкиваешься с необходимостью передать эффект, подобный следующему: «В искусстве пейзажа стиль плоский и пресный, логика же его сокровенна и таинственна: через бесчисленные изменения-трансформации, в изображении четырех времен года и атмосферы, образованной ветром и облаками, [живопись], используя возможности туши и кисти, глубоко исследует чудесно-естественное прибытие из скрытого» (Хань Чжо, С.Х.Л., с. 63). Мяоf, одно из главных слов Лао-цзы, которое обычно переводят как «чудесное», говорит о неизъяснимом свершении того, что́ постоянно, исходя из «нет» извечного, порождается чистой имманентностью (ср.: «скопление мяо», чжон мяо, Дао дэ цзин, § 1; я не нашел ничего лучшего, чем передать это понятие парадоксальным, как кажется, сочетанием «чудесно-естественное»). Подобным же образом я не могу перевести иначе, чем с помощью громоздкого толкования, собранное выражение Шитао (гл. 15): «Отцеживая овеществляющую муть присутствия [употребленный здесь знак цзин означает отборное зерно, выжимку, винный спирт и т. п.], подступая к тонкости-незримости [великого процесса трансформации – вэй], живопись проникает в непромеряемое»g.

4Прибегая к эксцентричным выражениям, заимствованным из древнего даосского арсенала, но быстро сделавшимся общераспространенными, китайские критики и теоретики живописи любили говорить о том, как художник за своим делом предается безотчетному, уединенному трансу, каковой гарантирует ему подлинность. Особенно часто описывают характер и результат возбуждения, овладевающего художником, современники Чжан Цзао (конец VIII века; см., в частности: Фу Цзай, современник Чжу Цзинсюаня, Т.Х.Л., с. 70). Внезапно, отдавшись своему естеству и уйдя в целый мир мыслей, художник нетерпеливо требует у своих гостей шелка. Садится, расслабив платье и широко расставив ноги, тяжело дышит, и в этом неистовом состоянии духа дает собравшимся спектакль, столь же страшный, как «вспыхивающие в небесах молнии» или «нарастающий шквал». Кисть «летает», тушь «брызжет», рука, держащая кисть, ежеминутно «грозит переломиться». В потоке делений и сочетаний, в расстройстве и неопределенности стремительно рождаются причудливые конфигурации, но в конце концов «сосны приобретают чешуйчатую кору, скалы вздымаются в головокружительную высь, чистой и прозрачной гладью простираются воды, тают вдали облака». Тогда художник бросает кисть и приходит в себя – «так что смотрящим на него кажется, будто небо вновь проясняется и успокаивается после грома и ливня, открывая взору извечную природу вещей». «Когда смотришь на картины Чжан Цзао, – заключает критик, – видишь не живопись, а поистине сам путь, дао

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Предмет, подлежащее (нем.). – Примеч. пер.

2

См. рус. пер.: Жюльен Ф. Путь к цели: в обход или напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции / пер. В. Лысенко. М.: Московский философский фонд, – Примеч. пер.

3

См. рус. пер.: Жюльен Ф. Трактат об эффективности / пер. Б. Крушняка. М.: Московский философский фонд, – Примеч. пер.

4

См. рус. пер.: Жюльен Ф. О «времени»: элементы философии «жить» / пер. В. Лысенко. М.: Прогресс-Традиция, – Примеч. пер.

5

Здесь и далее латинскими буквами обозначены ссылки автора на глоссарий китайских терминов и выражений.

6

Китайская поэзия тоже понималась как искусство растворять присутствие в отсутствии: пропадая, такое присутствие, рассеивающееся и не поддающееся локализации, открывается навстречу тому, что его превосходит. Оно – бесконечно окружающее. Оно становится собственно «окружением». Ван Шичжэнь («Дайцзинтан шихуа», III, «Чжу син», § 5) приводит в качестве примера такие стихи:

Иногда видно, как лодка плыветВ тумане, за водами и облаками.Или:

Солнце восходит – вокруг ни души.Ветер принес колокольчика голос.7

Экстаз – от лат. ex – вне, и stare – стою, нахожусь: нахождение вне себя, изумление; эпоптейя – от греч. эпи – у, при, на, около, и опте – видеть: виде́ние, прозрение (заключительный этап посвящения в элевсинских мистериях); парусия – от греч. пар – у, около, при, и усия – бытие, сущность, суть: прибытие, присутствие; второе пришествие Христа. – Примеч. пер.

8

Heidegger M. Sein und Zeit [1927]. Tübingen: Max Nimeyer, P. Рус. пер.: Хайдеггер М. Бытие и время / пер. В. Бибихина. М.: Ad Marginem, С. 25.

9

Говоря об этом примирении, Гегель тем не менее остается верен великому европейскому дискурсу Откровения, открывающего духу его предназначение. Ибо как еще дух может обрести понятие о себе? Тон философа становится в такие моменты апокалиптическим: оставляя «зыбкую кажимость чувственного посюстороннего» и «пустую тьму сверхчувственного потустороннего», сознание «вступает в яркий духовный свет присутствия» («Феноменология духа», глава IV; ср. рус. пер. Г. Шпета: Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. IV: Феноменология духа. М.: Изд-во соц. – эк. лит-ры, С. – Пер.).

10

Hegel G. W. F. Phénoménologie de l'esprit / trad. Jean Hyppolite. Paris: Aubier-Montaigne, P. 27–29 (ср. рус. пер. Г. Шпета: Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. IV: Феноменология духа. М.: Издательство социально-экономической литературы, С. 4–5. Пер.).

11

То, что́ это есть (греч.), аристотелевское определение сущности (усия). – Примеч. пер.

12

Их сразу и самым общим образом постулирует Декарт: «В познании можно выделить только две точки, а именно: мы, познающие, и объекты, подлежащие познанию» (Regulae, начало установления XII). Отношение субъект-объект является одновременно суммирующим и достаточным для установления плана познания; к тому же оно стыкуется с точкой зрения на представление, полагающей идею в качестве образа духа (Размышление III. § 15).

Та же концепция излагается в начале «Критики чистого разума» и необходимым образом связывает четыре термина: познание, представление, объект и опыт. «…Чем же пробуждалась бы к деятельности познавательная способность, если не предметами, которые действуют на наши чувства и отчасти сами производят представления, отчасти побуждают наш рассудок сравнивать их, связывать или разделять и таким образом перерабатывать грубый материал чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом?» (цит. по: Кант И. Критика чистого разума / пер. Н. Лосского // И. Кант. Соч. В 6 т. Т. М.: Мысль, С. 105). Мое дальнейшее исследование будет не чем иным, как перепрочтением этих начальных, конститутивных формул исходя из внешнего им китайского опыта.

13

Ср. примечание Пьера Рикманса в его издании трактата Шитао: Shitao. Les Propos sur la peinture du Moine Citrouille-amère. Paris: Hermann, P. 27.

14

Умопостигаемое/видимое (греч.) у Платона. – Примеч. пер.

15

По словам Пикассо, нужно «убить современное искусство» и даже «убить самого себя, если хочешь продолжать что-то делать» (Picasso P. Propos sur l'art / éd. Marie-Laure Bernadac et Androula Michael. Paris: Gallimard, P. 148).

16

Ли – китайская мера длины, в разные периоды составлявшая от 300 до 600 метров. – Примеч. пер.

17

Греч. хаос от ха́йно – раскрываюсь, разверзаюсь. – Примеч. пер.

18

Имеется в виду латинская этимология слова «объект»: objectus (от ob– перед, впереди, и jacio – бросать, метать, класть) – букв. брошенный (или выложенный) впереди. – Примеч. пер.

19

Ф. Жюльен использует здесь единственный глагол exister (существовать), опять-таки подчеркивая дефисным делением его латинскую этимологию: ex-ister – от ex-sisto, вы-ступать, вы-ходить, вы-растать и т. п. – Примеч. пер.